- •Глава 1 Теоретико-методологические аспекты денежного оборота 4

- •Глава 2. Прогнозирование наличного денежного оборота 18

- •Введение

- •Глава 1 Теоретико-методологические аспекты денежного оборота

- •1.1 Сущность, роль, значение денежного оборота

- •1.2 Структура денежного обращения

- •Глава 2. Прогнозирование наличного денежного оборота

- •Заключение

- •Список использованной литературы.

- •Мудрая м.В. О денежном обращении и непроизводительных расходах в рф // Грани познания. 2013. № 5 (25) (25). С. 15-19.

Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего профессионального образования

«ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

(Финуниверситет)

Кафедра «Макроэкономическое регулирование»

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА

на тему:

«Прогнозирование денежного обращения в Российской Федерации»

Выполнила:

Студентка группы ГМФ 4-1

Филиппова А. Д.

Научный руководитель:

д.э.н., профессор

Шманёв С.В.

Москва 2014

План

Введение 3

Глава 1 Теоретико-методологические аспекты денежного оборота 4

1.1 Сущность, роль, значение денежного оборота 4

1.2 Структура денежного обращения 12

Глава 2. Прогнозирование наличного денежного оборота 18

Заключение 21

Список использованной литературы. 24

Мудрая М.В. О ДЕНЕЖНОМ ОБРАЩЕНИИ И НЕПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ РАСХОДАХ В РФ // Грани познания. 2013. № 5 (25) (25). С. 15-19. 24

Введение

Главным компонентом экономики государства является денежное обращение. Существует взаимная зависимость и тесная связь между безналичным и наличным денежным обращением: деньги переходят их одной формы в другую форму обращения и выступают в качестве записей на банковских счетах или наличных денежных знаков. Благодаря денежному обращению – движение денег в наличной и безналичной форме - обеспечивается сложное переплетение разнообразных инвестиционных, производственных и торговых процессов, а так же вложение капитала и связанные с ним неразрывно процессы накопления, использование кредитных средств.

Сферу денежного обращения в современной мировой экономике затрагивают процессы глобализации. В то же время состояние экономики страны очень сильно зависит от организации национального денежного обращения. Стабильное развитие и устойчивое состояние денежной сферы обращения является необходимым условием развития экономики, а нарушение денежного баланса неминуемо приводит к экономическому кризису.

В связи с этим центральные банки всех государств мира непрерывно изучают тенденции и международный опыт развития денежного обращения, стремясь внедрять и разрабатывать новые схемы организации исходя из национальных особенностей.

Социологические исследования показали достаточно большую роль наличных денег в экономической жизни России: по данным исследований видно, что абсолютное большинство россиян оплачивают услуги и товары только наличными деньгами, а остальные используют как безналичные, так и наличные платежи. Поэтому данная тема весьма актуальным для Центрального банка Российской Федерации. Необходимо найти научно-практическое решение, которое позволит вывести наличное денежное обращение на качественно новый уровень.

Глава 1 Теоретико-методологические аспекты денежного оборота

1.1 Сущность, роль, значение денежного оборота

Каждая современная экономика государства представляет собой сеть сложных, широко развернутых отношений со множеством входящих в нее субъектов хозяйствования между собой и внешними агентами из других стран. Главной составляющей этих взаимосвязей выступают платежи и расчеты, в ходе которых удовлетворяются взаимные обязательства и требования.

При помощи потока денег в безналичной и наличной формах - как совокупности всех платежей денежного оборота, которые опосредуют движение стоимости в денежной форме за определенный период между не финансовыми и финансовыми агентами во внешних и внутренних экономических оборотах страны, - обеспечивая реализацию ВВП, использование национального дохода и все последующие перераспределительные процессы в экономике.

Непрерывный процесс движения денежных знаков в безналичной и наличной форме представляет собой денежных оборот.

Стоимостной оборот в условиях металлического объединял как товарный, так и денежный обороты. Денежный оборот в настоящее время не является стоимостным, потому что стоимость денежного знака как безналичного, так и наличность настолько мала по сравнению с номиналом, что им можно пренебречь. Следовательно стоимостным можно считать только товарный оборот.

Часто смешивают понятия в экономической литературе «платежно-денежный оборот», «платежный оборот», «денежный оборот», «денежное обращение»,

Однако данные понятия между собой различаются. Рассмотрим понятие денежный оборот. Оно более уже, чем понятие платежный оборот.

Платежный оборот – это непрерывный процесс движения средств платежа существующих в данной стране, который включает не только движение других средств платежа, но и движение денег. Следовательно, денежный оборот является составной частью платежного оборота. В свою очередь, денежное обращение является составной частью денежного оборота. Постоянный переход от одних юридических и физических лиц к другим предполагает под собой обращение денежных знаков.

Только наличные деньги могут обращаться. В безналичном обороте денежная единица движется и отражается в виде записи по счетам в банках. В такой ситуации движение наличных денег замещается кредитными операциями, которые выполняютя при участии банка, по счетам участников соответствующих операций. Поэтому понятие “денежное обращение" можно только к части денежного оборота, а именно - к налично-денежному обороту.

Денежный оборот-это часть денежно-платежного оборота, где деньги функционируют как средство платежа независимо от того, наличный или безналичный оборот.

Деньги, которые находятся в обороте, выполняют три функции: обращения, платежа, накопления. Деньги осуществляют последнюю функцию потому, что без остановок их движение невозможно. Они выполняют функцию накопления, только тогда, когда они прекращают свое движение временно.

Функцию мера стоимости деньги не выполняют, когда находятся в денежном обороте. Данную функцию они выполняют до вхождения в денежный оборот, когда устанавливают с их помощью цены на товары. В связи с этим выполнение данной функции влияет только на потребность в деньгах для денежного оборота, а значит, и на его величину.

Денежный оборот состоит из отдельных каналов движения денег между: коммерческими и центральными банками; коммерческими банками; организациями и предприятиями; организациями, предприятиями и банками; населением и банками; населением, организациями и предприятиями; физическими лицами; финансовыми и банковскими институтами различного назначения; населением и финансовыми институтами различного назначения. Встречное движение деньги совершают по каждому из этих каналов.

Денежная масса является одним из основных количественных показателей денежного обращения – платежных средств, накопленных средств и покупательных, которые обслуживают различные связи и принадлежат физическим и юридическим лицам и государству.

Состав и структура денежной массы претерпели существенные изменения с развитием форм платежно-расчетных отношений и товарного обмена.

При золотом обращении в начале ХХ века структура в развитых странах была такова: банкноты и другие кредитные деньги - 50%, золотые монеты - 40% и остатки на счетах в кредитных учреждениях - 10%. Накануне Первой мировой войны - соответственно 15,22 % и 63%;

Золотые деньги сначала ушли из внутреннего оборота, а потом и из внешнего, что оказало серьезное влияние на структуру денежной массы. Полностью исчезли из обращения действительные деньги (золотые). Неразменные кредитные деньги заняли лидирующее положение и выступили в безналичной и наличной форме.

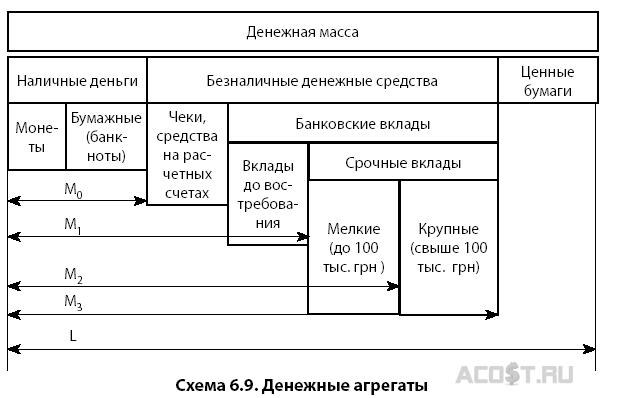

Денежные агрегаты: стали использоваться в финансовой статистике в экономически развитых странах, а позднее и в нашей стране для анализа изменений денежной массы на определенный период и за определенную дату.

Для определения денежной массы разные страны применяют разное количество агрегатов (Франция – два, США - четыре). Для расчетов совокупной денежной массы в России пользуются тремя агрегатами - М0, М1, M2.

Что бы охарактеризовать денежную массу в настоящее время используют показатель денежной базы который состоит их агрегата М0 + денежные средства в кассе коммерчески банков, обязательные банковские резервы в банке России и средства коммерческих банков на корреспондентских счетах в банке России. Исходя из этого денежная база по сути приравнивается к агрегату М2.

От двух факторов зависит денежная масса: скорость оборота и количество денег.

Необходимое количество денег для выполнения своих функций устанавливается экономическим законом денежного обращения, который открытл К. Маркс.

Данный закон денежного обращения определяет, что масса денег для обращения прямо пропорциональна количеству проданных на рынке услуг и товаров, и тарифов и уровню цен товаров и обратно пропорциональна скорости обращения денег.

Условиями производства определяются все факторы. Более развитое общественное разделение труда способствует большему объему продаваемых услуг и товаров на рынке, следовательно, и выше уровень производительности труда и ниже стоимость услуг и товаров, а так же и цены.

Функция денег как средства платежа возникла с развитием и появлением кредитных отношений. А именно, в кредит под долговые обязательства продаются товары. Так как определенная часть долговых обязательств погашается, то из-за кредита это приводит к сокращению общего количества денег в обращении.

Закон, определяющий количество денег в обращении с учетом двух функций - средства обращения и средства платежа, несколько видоизменяется и приобретает следующую форму:

КД= (СЦ-К+П-ВП) /О (1)

где КД - количество денег, необходимых в качестве средств обращения и платежа;

СЦ - сумма цен реализуемых товаров и услуг;

К - сумма проданных товаров и услуг в кредит, срок платежей по которым не наступил;

П - сумма платежей но долговым обязательствам;

ВП - сумма взаимно погашающихся платежей;

О - среднее число оборотов денег как средство платежа и средство обращения.

При функционировании действительных денег (золотых) их количество поддерживалось на необходимом уровне стихийно, так как регулятором выступала функция сокровища. Соотношение между массой товара и массой денег поддерживалось относительно точное. Это обеспечивало устойчивость денежного обращения.

При отсутствии золотого стандарта стал действовать закон бумажно-денежного обращения, в соответствии с которым количество знаков стоимости приравнивалось к оценочному количеству золотых денег, потребных для обращения. При таком положении стабильность денег пошатнулась, стало возможными обесценение.

Ныне в условиях демонетизации золота, т.е. утраты им своих денежных функций, закон денежного обращения претерпел модификацию. Теперь уже нельзя оценивать количество денег с. точки зрения даже приблизительного их расчета через золото. Оно ушло из обращения и не выполняет функции не только средства обращения и средства платежа, но и меры стоимости.

Мерой стоимости товара и услуг стал денежный капитал, измеряющий стоимость не на рынке при обмене (как было раньше), а в процессе производства - товара к товару. Всякий товар, обмениваясь на неразменные кредитные деньги, выражает свою стоимость через приравнения его ко множеству товаров. В связи с этим товарная сделка, оцененная в определенной сумме неразменных кредитных денег, должна обеспечить предпринимателю такое количество потребительной стоимости, которое позволит ему после реализации потребительной стоимости начать новый производственный цикл. В силу этого деньги приобретают способность всеобщего эквивалента. Хотя стихийный регулятор общей величины денег при господстве знаков стоимости отсутствует, эта роль регулирования денежного обращения переходит к государству.

Неразменные кредитные деньги, приобретая черты бумажных денег, вводятся государственной властью, которая наделяет их принудительным курсом. Их эмиссия без учета стоимости произведенных товаров и оказанных услуг в стране неизбежно вызовет их излишек и в конечном счете приведет к обесценению.

В связи с этим большое значение приобретает вопрос о необходимости определения требуемого количества денег для обращения. Согласно классической теории А. Маршалла, и И. Фишера, количество денег определяется зависимостью уровня цен от денежной массы:

MY=PQ, (2)

где М - масса денег;

P - цена товара;

Y - скорость обращения денег;

Q - количество товаров, представленных на рынке.

Росту денежной массы способствует денежный мультипликатор (от лат. multiplicator - умножающий), возникающий с развитием кредитной системы (в условиях двух и более уровней). Суть его в том, что денежная масса в обороте увеличивается в результате расширения кредитных операций банков со своими клиентами за счет получения средств из централизованного резерва Банка России, образованного из обязательных отчислений банков. Теоретически коэффициент мультипликации равен величине обратной ставки обязательных резервов, установленной Банком России для банков страны. Банк России, управляя денежным мультипликатором, осуществляет денежно-кредитное регулирование в стране.

Скорость оборота денег - это второй фактор изменения денежной массы. Для расчета скорости обращения денег, т.е. их интенсивного движения при выполнении ими функций обращения и платежа, используются два показателя: скорость движения денег в кругообороте стоимости общественного продукта или кругообороте доходов и оборачиваемость денег в платежном обороте.

Скорость движения денег в кругообороте стоимости общественного продукта или кругообороте доходов:

О= (ВВП или НД) /Денежная масса (М1 или М2) (3)

Этот показатель свидетельствует о связи денежного обращения с процессами экономического развития.

Оборачиваемость денег в платежном обороте:

О= /СДМ

(4)

/СДМ

(4)

где - сумма денег на банковских счетах;

СДМ - среднегодовая величина денежной массы в обращении.

Этот показатель свидетельствует о скорости безналичных расчетов. Применяются и другие показатели скорости оборота денег. На скорость обращения денег влияют как общеэкономические факторы - циклическое развитие производства, темпы его роста, движение цен, так и денежные (монетарные) факторы - структура платежного оборота (соотношение наличных и безналичных денег), развитие кредитных операций и взаимных расчетов, уровень процентных ставок за кредит на денежном рынке, внедрение компьютеров для операций в кредитных учреждениях, использование электронных денег в расчетах.

Скорость изменяется в зависимости от периодичности выплат доходов, равномерности расходования населением своих средств, уровня сбережения и накопления. Поскольку скорость обращения денег обратно пропорциональна количеству денег в обращении, то ускорение их оборачиваемости означает рост денежной массы. Увеличение денежной массы при том же объеме товаров и услуг на рынке ведет к обесценению денег, т.е. в конечном итоге является одним из факторов инфляционного процесса.

Эти факторы, а так же степень развития денежного оборота и его роль в современной экономике, определяют так же и его структуру.