- •Лекция №2. Гидросфера: строение и свойства.

- •Лекция №3. Происхождение подземных вод

- •Лекция №4. Водно-физические свойства горных пород

- •2. Свободные гравитационные воды. Свободная гравитационная капельно-жидкая вода заполняет поры и другие пустоты в породах. Данный тип включает два класса.

- •2. Зона насыщения распространяется от уровня первого от поверхности выдержанного водоносного горизонта до глубин, где еще возможно существование жидкой воды.

- •Лекция №6. Физические свойства и химический состав подземных вод, их классификации

- •Лекция №7. Движение подземных вод

- •Лекция №8. Расчет расхода потока. Водозаборные сооружения. Режим подземных вод

- •Лекция№9. Грунтовые воды. Артезианские воды.

- •Лекция №10. Трещинные и карстовые воды

- •Сведения о подземных водах зон крупных тектонических нарушений.

- •2. Карст – это процесс и связанные с ним явления растворения и выщелачивания растворимых в данной обстановке горных пород подземными и поверхностными внерусловыми водами.

- •Лекция №11. Основные принципы гидрогеологического районирования

ОБЩАЯ ГИДРОГЕОЛОГИЯ

«Вода – первоначало всего, ибо она

имеется везде, где есть жизнь; вода

послужила началом земле и воздуху».

Фалес Милетский (624-547 гг. до н.э.)

«Подземные воды – это самое драгоценное

полезное ископаемое».

А.П. Карпинский (1931 г.)

Лекция№1. Введение

Предмет, объекты, содержание и задачи гидрогеологии.

Связь гидрогеологии с другими науками.

Основные этапы развития гидрогеологии.

1. Гидрогеология – от греческого: гидро – вода; гео – земля; логос – закон, принцип, учение. Исторически термин «гидрогеология» произошел от соединения двух частей: «гидро-» и «геология», т.е. гидрогеология является частью геологии в отношении воды, содержащейся в Земле.

Впервые термин гидрогеология применил в 1802 г. известный французский естествоиспытатель Ламарк. Значение используемого им термина почти совпадает с определением, данным Пауэллом: «Гидрогеология — наука о явлениях разрушения (эрозии) и отложения посредством воды». Однако, термины Ламарка и Пауэлла не применялись их современниками. Термин гидрогеология в значении «геологическое изучение подземных вод» первым применил Лукас в 1879 г.

Ф.П. Саваренский в 1933 г. дал следующее определение гидрогеологии: "Гидрогеология имеет предметом изучения подземные воды, их происхождение, условия их залегания, движения, свойства и условия, определяющие те или иные технические мероприятия по использованию подземных вод, регулированию их или удалению".

БСЭ (А.М.Овчинников) дает следующее определение. «Гидрогеология (от гидро... и геология), наука о подземных водах, изучающая их состав и свойства, происхождение, закономерности распространения и движения, а также взаимодействие с горными породами.»

Авторы Справочного руководства гидрогеолога (под ред. В.М. Максимова, 1967 г.), под гидрогеологией понимают "науку, изучающую происхождение и формирование подземных вод, формы их залегания, распространение, движение, режим и запасы, их взаимодействие с горными породами и почвами, их состояние (жидкое, твердое, парообразное), свойства (физические, химические, бактериальные, радиоактивные) и условия, определяющие мероприятия по использованию подземных вод, их регулированию или удалению".

Горная энциклопедия (1986 г.) дает следующее определение. Гидрогеология - "наука о подземных водах, изучающая их состав, свойства, формирование, распространение, движение и взаимодействие с окружающей средой (горными породами и поверхностными водами)".

Е.В.Пиннекер в 1980 г., а затем С.Л.Шварцев в 1996 году приводят определение гидрогеологии как науки "о подземной гидросфере, ее генезисе, истории развития, составе, закономерностях пространственного распределения и формирования, взаимодействия с другими оболочками земной коры, охраны, управления и использования".

Предмет – процессы взаимодействия подземной гидросферы с поверхностной гидросферой, литосферой, атмосферой, биосферой, ноосферой.

Объект – подземная гидросфера. Дадим определение подземной гидросфере – это верхняя часть литосферы, содержащая подземные воды в свободном, физически и химически связанном, парообразном и твердом состояниях, она является составной частью целостной гидросферы Земли.

Основные вопросы гидрогеологии:

Строение подземной гидросферы и происхождение подземных вод;

Формирование химического и газового состава, а также физических свойств подземных вод;

Современное распределение в земной коре водоносных слоев, горизонтов, комплексов, гидродинамических, гидрогеологических и гидрогеохимических этажей и зон; их распределение;

Динамика движения подземных вод;

Геологическая деятельность подземных и поверхностных вод;

Режим подземных вод;

Геологическая история развития подземной гидросферы (палеогидрогеология);

Использование подземных вод и их охрана;

Изменение гидрогеологических условий земной коры в процессе эксплуатации человеком природных ресурсов и других видов хозяйственной деятельности;

Управление водными ресурсами подземной гидросферы при помощи систем литогидромониторинга.

2. Гидрогеология относится к естественному циклу. Базой для ее развития являются фундаментальные науки: математика, физика, химия. Гидрогеология широко использует их законы, методы исследования при изучении условий образования, движения, разгрузки подземных вод, формирования их солевого и газового состава.

Гидрогеология входит в цикл геологических наук и тесно с ними связана. Так, например, связь с минералогией, петрографией, литологией вытекает из того, что они изучают среду формирования и циркуляции подземных вод, их солевого и газового состава. Кроме того, в пределах подземной гидросферы формируются многие минералы, вода является их составной частью, агентом образования и разрушения. Необходимо отметить связь с динамической геологией, изучающей геологические процессы, во многих из которых подземные воды играют ведущую роль, например, карст.

Гидрогеология связана с геохимией, рассматривающей условия миграции химических элементов. Вода является важным агентом формирования, сохранения и разрушения месторождений полезных ископаемых, отсюда – тесная связь с учением о полезных ископаемых. Тесна связь гидрогеологии и инженерной геологии, изучающей грунты с точки зрения их использования в качестве материала, среды или основания инженерного сооружения, а также с инженерной геодинамикой, изучающей геологические процессы и их результаты.

Гидрогеология связана с науками географического цикла, рассматривающими воду в атмосфере (климатология, метеорология) и на поверхности Земли (гидрография, гидрометрия, гидрология и др.).

Гидрогеология имеет связь с науками биологического цикла, т.к. вода – важнейшая составная часть живых организмов, среда обитания многих из них. Связана с почвоведением, т.к. в почвах начинается формирование солевого и газового состава подземных вод.

В науках строительного цикла на воду обращают большое внимание, т.к., она определяет несущую способность грунтов, глубину заложения фундаментов, их конструкцию и материал.

3. Гидрогеология как и многие другие науки появилась и развивалась из необходимости удовлетворения запросов народного хозяйства. Первые сведения о подземных водах существовали в глубокой древности, они заключались в умении по небольшому числу местных примет выбирать участки для заложения копанных колодцев, а затем и буровых скважин. В 1700 г. до н.э. близ Каира был сооружен колодец Юсуфа, глубиной около 97,5 м. В Палестине в 1200 г. до н.э. создавались тоннели воды – синноры. В первой четверти VIII в до н.э. в государстве Урарту (на территории современной Армении) были сооружены канаты – искусственные подземные русла – акведуки, отводившие на большое расстояния воды источников или водоносных слоев, они были предпочтительнее наземных каналов, т.к. вода в них не испарялась, не загрязнялась, сохраняла низкую температуру. все это говорит о том, что уже тогда существовали элементарные знания об общих закономерностях распространения и движения подземных вод. В I-II вв. н.э. Герон Александрийский установил, что расход потока равен произведению его поперечного сечения на скорость течения воды, однако это нашло применения только после 1628 г., когда к этой зависимости пришел Бенедетто Кастелли. С 200 г. н.э. начался застой в науке, продолжавшийся много веков. В 1569 г. Жак Бессон закончил труд «Искусство и наука отыскивания подземных вод и источников», в котором рассмотрены проблемы образования, глубины залегания и месторождения подземных вод, а так же способы подачи воды на расстояние.

В истории изучения подземных вод в России выделяют два периода: дореволюционный и послереволюционный. В первом из них выделяют три этапа:

1) этап накопления опыта использования подземных вод (X-XVII вв.): с 1137 г. осуществлялась проходка буровых скважин на рассолы Соловецкий монастырь, побережье Белого моря, устье Северной Двины). В XI-XII на Руси появились водопроводные сооружения в Новгороде, в конце XV в. – в Московском кремле, с XVI в. известны водопроводы в Соловецком монастыре и Троицко-Сергиевской лавре.

2) этап первых научных обобщений сведений о подземных водах: В конце XVII-XVIII вв. сооружаются крупные водопроводы – Петергофский и Лиговский, которые использовали поверхностные и подземные воды. Исследуются также минеральные воды. В 1718 г. открыт первый государственный курорт в Карелии (железистые воды), а затем и в г. Липецке. Изучаются источники минеральных вод на Северном Кавказе. Проводятся экспедиции Российской Академии наук в различных точках страны при участии ученых-геологов: С.П. Крашенинникова, И.И. Лепехина, В.Ф. Зуева, П.С. Пелласа и др. Такими экспедициями не только проводились географические и геологические исследования, но и собирались данные о пресных, минеральных подземных водах, а также высказывались рекомендации о целесообразности их использования. Значение подземных вод в геологических процессах впервые было отмечено еще в 1757—1759 гг. гениальным русским ученым академиком М. В. Ломоносовым в работе «Слово о рождении металлов от трясения земли». В этой работе М. В. Ломоносов следующим образом охарактеризовал взаимодействие подземных вод с горными породами: «...ибо дождевая вода, когда горы пронизает, тончайшия земляные частицы, из которых камни оседаются в себе разводит и от тех силу получает другие тела претворять в камень, оставляя в их скважинах оные частицы, которые прежде из каменной горы взяла с собой». К концу данного этапа были собраны первые данные для обоснования прогнозов получения артезианских вод.

3) этап становления гидрогеологии как самостоятельной науки. В 60-х гг. XIX в. гидрогеология укрепляется сначала как прикладная ветвь геологии, Г.П. Гельмерсен дает ее первое определение. В этом периоде можно выделить следующих ученых: И.В. Мушкетов, Н.А. Соколов, С.Н. Никитин, впервые выполнивший в 1880-1890 гг. обобщение по артезианским и грунтовым водам европейской части России; В.В. Докучаев и др. В 1914 г. на инженерном факультете Московского сельскохозяйственного института организована первая кафедра гидрогеологии.

Послереволюционный период делится на следующие этапы:

1) довоенный этап (1917-1941): бурное развитие гидрогеологии. В 1920 г. в Московской горной академии учреждена первая гидрогеологическая специальность. Необходимо отметить следующих ученых: Ф.П. Саваренский, Н.Ф. Погребов, В.С. Ильин и др. Издаются сводные работы по гидрогеологии отдельных регионов. В 1931 г. Первый всесоюзный гидрогеологический съезд в г. Ленинграде. В 30-х годах впервые были составлены сводные карты (гидрогеологическая, минеральных вод, гидрогеологического районирования).

В эти годы под редакцией Н. И. Толстихина начали издаваться тома «Гидрогеологии СССР». До Великой Отечественной войны было издано 12 выпусков. В это время создаются теоретические основы гидрогеологии и происходит становление различных ее научных и методических курсов.

2) Послевоенный этап в связи с осуществлением глубокого бурения характеризуется накоплением материалов по глубоко залегающим частям водонапорных систем, их анализом и систематизацией. Необходимо отметить следующих ученых: Н. К. Игнатович, М. А. Гатальский, А. И. Силин-Бекчурин, К. И. Маков, Т. П. Афанасьев и др. В течение этого этапа гидрогеологические исследования ведутся на научной основе; они характеризуются широким размахом работ, большим разнообразием тематики исследований и комплексностью их проведения. Ценная информация по глубоким частям геологического разреза получена в процессе проходки нефтегазопоисковых и геоструктурных скважин. Опубликовано 45 томов «Гидрогеология СССР».

3) Современный этап: В настоящее время в СССР гидрогеология оформилась в сложную комплексную науку, включающую следующие самостоятельные научно-методические курсы: 1) общая гидрогеология; 2) динамика подземных вод; 3) гидрогеохимия; 4) методика гидрогеологических исследований; 5) гидрогеология месторождений полезных ископаемых; 6) учение о минеральных водах; 7) радиогидрогеология; 8) региональная гидрогеология. Среди ученых Пермского государственного университета можно выделить работы Г.А. Максимовича (основатель пермской школы гидрогеологии), К.А. Горбуновой, Л.А. Шимановский, А.В. Шурубор, Г.К. Михайлов и др.

Лекция №2. Гидросфера: строение и свойства.

1. Общее представление о происхождении гидросферы планеты.

2. Вода в атмосфере, гидросфере и литосфере.

3. Круговорот влаги на Земле.

4. Водный баланс.

1. Очевидно, что формирование современной массы воды на Земле нельзя объяснить без привлечения новейших космогенных гипотез, а также без реконструкции процессов метаморфизма, гранитизации и выплавления базальтов. Поскольку эти проблемы до сих пор находятся на стадии научных гипотез, то и проблема изменения объема воды во времени может быть рассмотрена только в приближенном виде. В вопросе о происхождении Земли выделяется космогоническая концепция О.Ю. Шмидта (1948), согласно которой формирование Солнца и планет произошло в результате аккреции холодного протопланетного облака, начавшейся около 5 млрд. лет назад. Стяжение вещества при образовании Земли сопровождалось высвобождением огромного количества гравитационной энергии, часть которой пошла на разогрев планеты, другая трансформировалась в упругую энергию сжатой планеты, остальное расходовалось на излучение в окружающее пространство. Возникновение ядра и мантии предшествовало формированию внешних оболочек Земли. Полная масса воды, сконцентрированной на поверхности планеты, рассеянной в породах литосферы, а также находящейся в мантии оценивается в 3*1025г.

Обычно рассматриваются четыре гипотезы формирования гидросферы:

1. Очень ранняя аккумуляция воды за счет интенсивной дегазации на начальном этапе геологической истории – этого взгляда придерживались А.П. Виноградов (1967), А.Б. Ронов (1980), Р. Гаррелс, Ф. Маккензи (1971) и др.

2. Равномерное и постепенное наращивание количества воды в гидросфере, когда дегазация идет практически с постоянной скоростью – эта точка зрения была выдвинута В.В. Руби (1981).

3. Интенсивное накопление воды в гидросфере осуществлялось на последнем этапе развития земной коры; оно было обусловлено глобальным рифтогенезом, до которого накопление воды шло крайне медленно (Орленок, 1980).

4. Поступление воды из мантии происходит по более сложным зависимостям, связанным с серпентинизацией мантийных пород и другими процессами (Монин, Сорохтин, 1984; Шопф, 1982; Тимофеев, Холодов, Зверев, 1988).

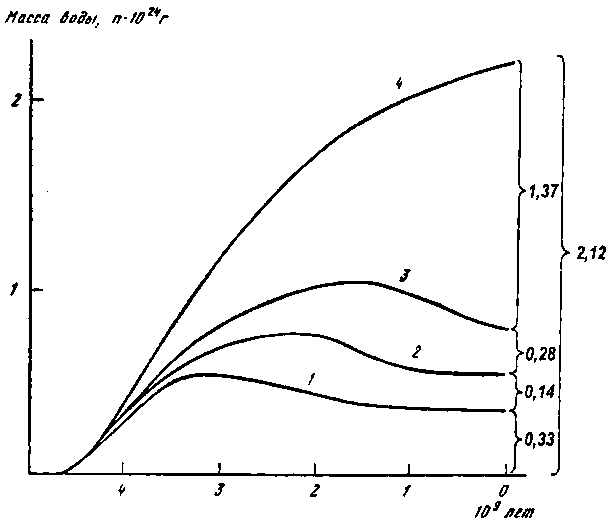

Современный анализ изотопных и петролого-геохимических данных дает возможность заключить, что ранние этапы развития Земли характеризовались интенсивным выносом флюидов, в составе которых преобладали инертные газы и соединения углерода. Выделение воды в это время, судя по содержанию ее в атмосфере Венеры, было небольшим. На рубеже архея и протерозоя началось ее более интенсивное удаление, связанное с окислением мантийного флюида при взаимодействии его с горными породами, продолжающееся до настоящего времени. В общем виде интенсивность накопления воды в гидросфере показана на рис.1.

Рис.1.

Тенденции эволюции масс воды в оболочках

земной коры и в поверхностной гидросфере

Рис.1.

Тенденции эволюции масс воды в оболочках

земной коры и в поверхностной гидросфере

Оболочки: 1 – «базальтовая»; 2 – «гранитная»; 3 – осадочная; 4 - поверхностная

Формирование свободной гидросферы нельзя назвать процессом, прямо отражающим поступление воды из мантии. Поступление воды из мантии и формирование таких скоплений, как моря и океаны, представляют собой не равные друг другу процессы, т.к. в разные геологические периоды судьба воды, попавшей в зону осадконакопления, была различной. На ранних этапах развития Земли флюиды равномерно пронизывали земную кору, что явилось причиной глобального связывания воды в гранитной и базальтовой оболочках. Процесс образования химически связанных вод в земной коре начался 4,5-4,0 млрд. лет назад с момента реализации процесса гидратации базальтов. Затем восходящие потоки локализовались в ослабленных зонах – магматических телах и заложенных в протерозое глубинных разломах. На современном этапе развития Земли они, по-видимому, сосредоточены исключительно в глобальной системе рифтов. Оставшаяся после процессов гидратации свободная вода поступала в атмосферу и, начиная с момента, когда температура земной поверхности понизилась ниже 100°С, концентрировалась в палеоводоемах на поверхности Земли. Появление обособленных поверхностных масс воды послужило толчком для возникновения ее поверхностного кругооборота, кроме того, в результате воздействия воды и атмосферных газов на магматический субстрат в конечных водоемах стока 4,0-3,5 млрд. лет назад начали образовываться осадки и осадочные породы. Последние явились мощными аккумуляторами воды и выводили из поверхностного кругооборота большие количества воды, уменьшая объем свободной гидросферы, при этом образовывались физически связанные воды. С образованием мощного осадочно-эффузивного чехла, обеспечивающего высокие температуры и давления, начали усиливаться процессы дегидратации, что затем привело к установлению относительного равновесия между привносом и выносом воды в глубоких частях стратосферы.

2. На Земле вода находится в атмосфере, на поверхности планеты и в ее недрах, образуя единую систему природных вод планеты. В атмосфере вода присутствует в трех фазовых состояниях – в виде пара, в жидком виде (облака, туманы, дождь) и твердом состоянии (снег, град, кристаллы льда высоких облаков). Атмосферная вода участвует в переносе на континенты, снабжая их водой. Наиболее распространенной формой является вода в виде пара. Количество его определяется температурой, давлением, направлением ветров и т.д. Объем воды, вовлекаемой ежегодно в кругооборот, соответствует годовой величине испарения с поверхности земного шара (всего с поверхности Земли около 511 тыс. км3, в том числе: с поверхности Океана 411-467 тыс. км3). Водность воздуха наиболее высока в приземном слое мощностью до 7 км. Содержание водяных паров здесь 0,2-2,6 %, ближе к экватору до 4 %. Для характеристики водности воздуха используют 2 показателя:

абсолютная влажность – упругость водяных паров, находящихся в воздухе (мм рт.ст.) при данных температуре и давлении;

относительная влажность – отношение упругости водяных паров, находящихся в данный момент в воздухе, к упругости паров, необходимых для его полного насыщения в том же объеме при тех же температурах и давлении (%).

От количества водяных паров в воздухе зависят процессы конденсации, выпадения атмосферных осадков и, в конечном итоге, нормальное функционирование растительных и животных организмов. На территорию России примерно до меридиана Байкала влага переносится с Атлантики и Средиземного моря, для более восточных районов преобладающее значение имеет перенос с Тихого океана. За год на территории бывшего СССР выпадает около 11694 км3воды, что соответствует слою 531 мм.

Реки, речки, ручьи, временные водотоки составляют поверхностный сток с той или иной территории. Термин сток обычно понимается как синоним термина речной сток и означает сумму поверхностного стока и той части подземного стока, которая поступила в реки. Поверхностный сток равен осадкам за вычетом поверхностного задержания и инфильтрации. Инфильтрация представляет собой проникновение, просачивание воды в горные породы с поверхности земли через зону аэрации. Отношение количества осадков, просочившихся в грунт, к количеству выпавших осадков ( %) называют коэффициентом инфильтрации. Внутригодовое распределение стока характеризуется периодами повышенной (паводки и половодье) и пониженной (межень) водности рек. При характеристике стока данного речного бассейна различают два показателя:

коэффициент стока (h) – отношение слоя стока (мм) к слою выпавших осадков (мм) за определенный период времени;

модуль стока (μ0) – сток (л/с) с 1 км2 водосборной площади.

Чаще используется модуль стока, изменяющийся в широких пределах в зависимости от физико-географических и других условий бассейна стока. Средний модуль стока на территории бывшего СССР – 6,3 л/с с 1 км2, для бассейна р. Кама – 10,9; р. Енисей – 9,3; р. Ангара – 3,3 л/с с 1 км2. Распределение стока на территории России неравномерно. Большая часть речных вод (86%)стекает с территории избыточного увлажнения (северные и восточные районы страны).

Подземный сток – перемещение подземных вод под действием гидравлического напора или силы тяжести, происходящее в процессе кругооборота влаги в природе. Подземный сток характеризуется показателями:

модуль подземного стока – объем подземного стока в единицу времени с единицы площади подземного водосбора (л/с с 1 км2).

коэффициент подземного стока – величина подземного стока за многолетний период, отнесенная к осадкам, выпавшим на площадь водосбора; показывает, какая часть осадков идет на питание подземных вод.

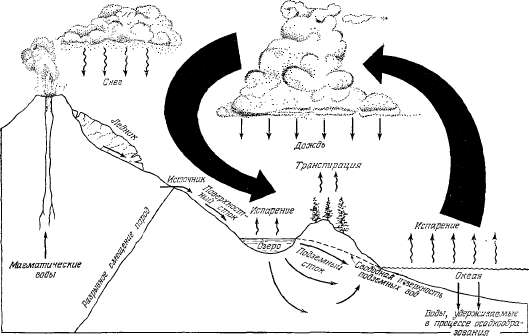

3. Атмосферные, поверхностные и подземные воды тесно взаимосвязаны и при определенных условиях могут переходить друг в друга. Этот процесс осуществляется непрерывно на разных уровнях Земли и с разной скоростью. Для вод верхних оболочек Земли основным стержнем в настоящее время является мировой океан. Вода, испаряющаяся с его поверхности, поступает в атмосферу, где пары конденсируются и частично в виде атмосферных осадков выпадают обратно (малый круговорот). Другая часть паров переносится на континенты и выпадает уже там, а затем частично испаряется, частично стекает на поверхности земли, просачивается в грунт, пополняя запасы подземных вод (большой гидрологический круговорот). В конечном итоге воды через то или иное время попадают в Мировой океан (рис.).

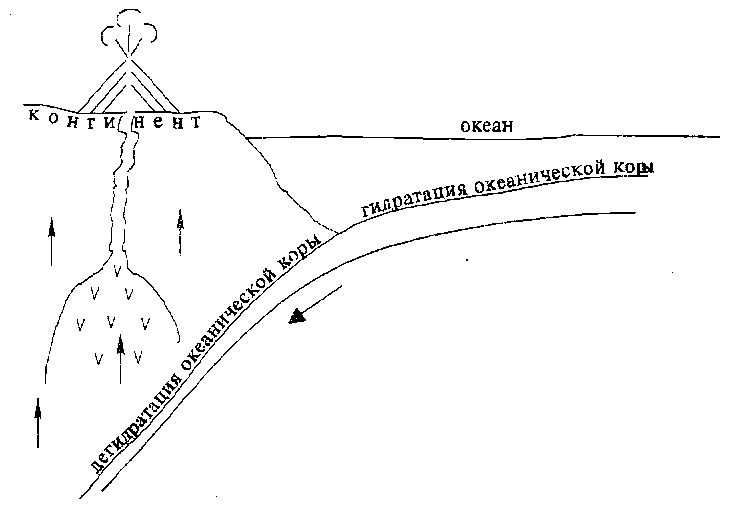

Кроме гидрологического, выделяют еще геологический круговорот, связанный с перераспределением воды между геосферами. Типичный пример в этом отношении – подвиг океанических плит земной коры вместе с содержащимися в них водами под континенты, где эти воды снова выделяются в условиях высоких температур и давлений и поступают на поверхность при вулканических и других процессах (рис.).

4. Водный баланс – соотношение между количеством поступающей и расходуемой воды на данной территории. Выражается в виде уравнения водного баланса. Приходную часть баланса определяют атмосферные осадки. Они обуславливают основной объем речного стока, значительную часть воды в водоемах, преобладающее питание подземных пресных вод. Осадки над сушей – практически единственный приходный элемент ее современного водного баланса. Главной составляющей расходной части баланса является испарение. Наряду с осадками оно обуславливает степень увлажненности территории, включая испарение с поверхности водных бассейнов, с поверхности подземных вод и транспирацию (испарение растительностью). В процессе круговорота формируется водный баланс территории. Соотношение между количеством выпавших осадков (Ос), испарением (Ис), стоком (Ст) и инфильтрацией (Ин) составляет уравнение водного баланса:

Ос=Ис+Ст+Ин

Это уравнение используют при расчетах водопритоков на месторождениях полезных ископаемых, количества воды, которое можно извлечь из недр, не нарушая естественный режим и баланс природных вод.

В конкретных районах данные об атмосферных осадках и испарении можно получить в Гидрометеослужбе или в региональных климатических справочниках; сведения о стоке приводятся в гидрологических ежегодниках.