- •Часть 1. Роль образования в 21 веке

- •Часть 2. Недостатки действующей системы образования

- •Часть 3. Сравнительный анализ результатов процесса образования в России в различные периоды времени

- •Часть 4. Причины снижения общемирового уровня образования

- •Часть 5. Основные механизмы управления глобальными социальными процессами

- •Часть 6. Инструменты культурно-информационного контроля

- •1. Продукты питания созданные из гмо

- •2. Легализация гомосексуализма и однополых браков.

- •3. Ювенальная юстиция.

- •4. Сексуальное просвещение детей.

- •5. Вич/спид. Принудительная вакцинация.

- •6. Реформа образования.

- •7. Универсальная Электронная Карта (уэк)

- •Неконтролируемая миграция

- •Часть 7. Основные тенденции в сфере образования

Содержание

Часть 1. Роль образования в 21 веке

Часть 2. Недостатки действующей системы образования

Часть 3. Сравнительный анализ результатов процесса образования в России в различные периоды времени

Часть 4. Причины снижения общемирового уровня образования

Часть 5. Основные механизмы управления глобальными социальными процессами

Часть 6. Инструменты культурно-информационного контроля

Часть 7. Основные тенденции в сфере образования

«…Очевидно, что наше движение вперёд невозможно без духовного, культурного самоопределения иначе мы не сможем противостоять внешним и внутренним вызовам, не сможем добиться успеха в условиях глобальной конкуренции…. Нужно быть сильным в экономическом и в военном отношении. Но всё таки, главное, что будет определять успех – это качество людей, качество общества – интеллектуальное, духовное, моральное. Ведь, в конце концов, экономический рост, благосостояние и геополитическое влияние – это производные от состояния самого общества…».

Из выступления Президента РФ В.В. Путина на

заседании международного дискуссионного

клуба «Валдай» 19 сентября 2013 года.

«…Нам нужны школы, которые не просто учат, что чрезвычайно важно, это самое главное, но и школы, которые воспитывают личность. Граждан страны – впитавших её ценности, историю и традиции. Людей с широким кругозором, обладающих высокой внутренней культурой, способных творчески и самостоятельно мыслить… Решающее значение для будущего российской школы приобретает профессиональный рост учителя…».

Из обращения Президента РФ В.В. Путина

к Федеральному Собранию РФ 2013 г.

Часть 1. Роль образования в 21 веке

Во все времена для любого государства сфера образования занимала ключевое положение, определяя его место на геополитической арене.

В 21 веке роль образования многократно возросла. Как способ подготовки человеческого потенциала оно влияет не только на будущее определённого человека или жизнеспособность государства, сегодня от уровня образования людей зависит судьба всей нынешней цивилизации.

В данный момент всё внимание мировой общественности приковано к глобальному системному кризису, который затрагивает различные сферы жизни деятельности человечества. В этой связи хочется обратить ваше внимание на роль образования в процессе развития цивилизации и возникновения различных кризисных явлений. Именно существующая парадигма образования, действовавшая в условиях накопления знаний стала причиной появления целого ряда глобальных проблем, с которыми человечеству ранее встречаться не приходилось.

Кризис ресурсный, экологический, кризис кредитно-финансовой системы или как его ещё называют - экономический, военный, духовный, кризис мировой системы образования – это лишь частные проявления глобального системного кризиса, который развился в результате того, что в 20-ом веке человечество встало на путь саморазрушения, взяв в качестве основной модели своего развития концепцию потребления.

За последние 100 лет было израсходовано природных ресурсов столько же, сколько формировалось в естественных условиях десятки тысяч лет. В связи с этим возник экологический кризис, так как в большинстве государств мира до сих пор не созданы условия для утилизации миллиардов тонн мусора, которые ежегодно вырабатываются по всей земле. Результатом этих процессов явилось нарушение естественного баланса в живой природе, что спровоцировало возникновение кризиса биосферного.

Так же необходимо отметить глобальные угрозы для всего человечества, исходящие от кризиса в военной сфере. Всего за одно столетие в ней произошёл качественный скачок, преобразовавший военные технологии от огнестрельного оружия

до оружия массового уничтожения людей. Кроме того, с середины 20-го века было произведено столько различных видов вооружений, что ими можно было бы уничтожить всё живое на Земле 300 раз.

Важно подчеркнуть, что глобальный системный кризис не был неожиданным. Он был спрогнозирован ещё в середине 70-х гг. 20-го века. Если оглянуться в недалёкое прошлое, то можно увидеть, что в течение нескольких последних десятилетий по всёму миру в различных отраслях знаний резко увеличивалось число научных работ, в которых предсказывается скорая гибель цивилизации, в случае если человечество не изменит существующий курс своего развития и не сможет преобразоваться.

Нужно признать, что эти прогнозы вполне обоснованны. Дело в том, что в основе возникновения всех вышеперечисленных кризисных явлений находится действующая ныне модель образования, которая не отвечает требованиям времени. Как известно, именно уровень и степень развития образования предопределяет возможность возникновения, развития и преодоления тех или иных кризисных явлений.

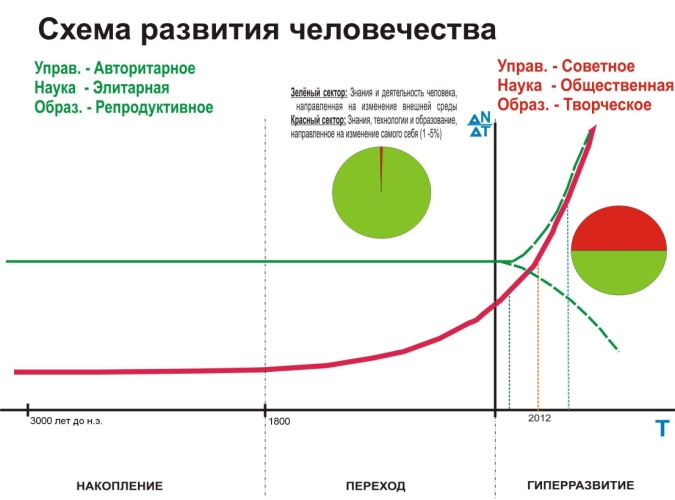

Для того чтобы получить достаточно полное представление о ситуации, которая возникла в сфере образования необходимо рассмотреть основные этапы развития цивилизации которые отображены в графике представленном на рисунке 1.

Рис. 1

Качественный анализ графика (рис. 1) показывает, что он напоминает экспоненту и

позволяет отчетливо выделить три периода: этап накопления знаний, этап ускорения развития цивилизации, который по своей сути является переходным и этап гиперразвития.

Каждый из этих этапов имеет свои особенности, связанные с изменением информационного состояния в обществе в соответствующий ему период времени.

Отличительная особенность периода накопления знаний характеризуется тем, что

на протяжении тысячелетий развития цивилизации вплоть до 19 века за время, значимое для человеческой жизни (как правило, социологи пользуются интервалами от 25 до 75 лет), условия жизни не претерпевают значительных изменений. Это означает, что образование (знания, умения, навыки), полученное человеком на каком-либо из этапов его жизни, сохраняли свою актуальность на всем её протяжении. При этом рост количества новых знаний был постепенным и умеренным. Т.е. человек рождался и умирал приблизительно в одних и тех же условиях.

Переходный период (особенно XX век), характеризующийся тем, что за интервал времени, значимый для человеческой жизни, происходит настолько серьезное изменение условий жизни, что образование, полученное человеком в начале жизненного пути, морально устаревает и требует дополнительного, как минимум профессионального образования для поддержания определенного уровня социального статуса. Рост темпа изменения условий приводит к необходимости повышения креативности управления.

Период гиперразвития (начиная с XXI века) характеризуется настолько высокой плотностью событий, изменяющих условия жизни, которая приводит к быстрому моральному старению не только профессионального, но и общего образования. Возникает парадоксальное явление: знания морально устаревают в процессе их создания. Высокая динамика условий жизни влечет за собой еще более высокую скорость изменения норм и нормативное управление в представлениях, отвечающих XIX-XX в.в., из гаранта устойчивости превращается в фактор дестабилизации. Креативное управление становится единственным средством обеспечения жизнеспособности и устойчивого повышения качества жизни.

Сегодня, так же как и сотни лет назад, человеку пытаются передать социокультурный опыт, который был накоплен ранее. Такой подход воспроизводства уже существующих знаний в образовании стали называть репродуктивным (т.е. данная модель образования является репродуктивной).

Необходимо отметить, что до конца 18 века, данная модель образования была вполне приемлема. Те сообщества людей, которые в большей степени усваивали социокультурный опыт человечества, имели ряд преимуществ, были более жизнеспособными и конкурентоспособными. Однако в 21 веке репродуктивное образование является несостоятельным, так как не отвечает требованиям времени и является одной из причин развития глобального системного кризиса.

Основные причины возникновения глобального системного кризиса

Причина №1. Процесс ускорения накопления новых знаний и быстрое изменение условий жизни

Период 19 и 20 века, как уже было отмечено ранее, стал для нашей цивилизации переходным. В это время начала увеличивается скорость накопления новых знаний и изменений условий жизни. Именно это условие стало первой причиной возникновения глобального системного кризиса. Так же уже упоминалось, что со временем в обществе естественным образом возрастала тяга к знаниям. Вместе с этим процессом совершенствовались носители информации и способы её передачи. Эти тенденции сохранялись в течение нескольких последних столетий и остаются таковыми сегодня. Именно это условие способствовало распространению информации (знаний) в обществе делая её всё более доступной. Это же условие стало причиной для перехода человечества в новую фазу, фазу «ускоренного развития». Особенно ярко она проявилась в 20-ом веке.

На этом временном отрезке темп научных открытий начинает стремительно возрастать. За каждое последующее десятилетие в 20- столетии научно-технических открытий делалось больше, чем за всю предыдущую историю человечества. Даже незначительная часть научно-технических открытий, которые находили своё практическое применение, существенным образом изменяли условия жизни всего человечества. Появляется пар, электричество, развивается промышленность. В 20-ом веке на глазах одного поколения транспорт изменился от гужевого до космического.

Когда-то каменный топор был необходимым атрибутом жизни на протяжении тысячелетий, а сегодня японцы утверждают, что сохранение конкурентных преимуществ требует коренного обновления технологий и техники каждые 5 лет, то есть многократно за время жизни одного поколения.

Во всей предыдущей истории человечество с такими явлениями не сталкивалась.

Вполне естественно, что с учётом ускорения изменений условий жизни, должно измениться и всеобщее образование. Однако, как видно на деле это не произошло. Оно по-прежнему остаётся информационно-кодирующим (фактологическим) или как его ещё называют репродуктивным. Основная концепция такого образования заключалась в том, чтобы субъект (человек или сообщество людей) усвоил исторически накопленный социокультурный опыт, т.е. ранее полученные знания. Необходимо заметить, что в нынешних условиях эта концепция несостоятельна, так как количество знаний во всех областях жизнедеятельности человечества ежегодно многократно возрастает. Усвоить такое количество информации невозможно ни при каких условиях.

Именно поэтому необходимо изменить вектор цели народного образования и перейти от фактологической педагогики к педагогике методологической, назначение которой — развить в человеке, прежде всего, культуру мировосприятия и мышления, способность к самостоятельной выработке новых знаний и навыков, а также к самостоятельному освоению знаний и навыков, ранее выработанных другими. Важно заметить, что адаптацию этих навыков и знаний к конкретному месту работы в этом случае можно будет возложить на самого методологически грамотного человека.

Обладая методологией познания, практически каждый человек сможет стать предпринимателем в той области общественно-полезной деятельности, к которой тяготеет его сущность и его душа.

Причина №2. Рост числа нестандартных задач

В 21 веке возник новый параметр, который стал иметь прямое отношение к образованию, а так же к возникновению глобального системного кризиса. Он заключается в соотношении численности стандартных и нестандартных задач, с которым сталкивается субъект на протяжении своей жизни (в данном случае под субъектом понимаются все кто может вырабатывать, принимать и реализовывать решения - человек, семья, государственные или негосударственные учреждения или организации, государство, транснациональные корпорации, международные и всемирные ассоциации и организации и так далее, вплоть до человечества в целом).

Мы наблюдаем, как за последние 200 лет это соотношение изменилось в сторону увеличения нестандартных задач. Если в доиндустриальную эпоху число нестандартных задач было значительно меньше числа стандартных задач и усвоение социокультурного опыта приводило к значительному повышению жизнеспособности и конкурентоспособности субъекта, то в 20 веке количество нестандартных и стандартных задач уровнялось. Более того, есть все основания полагать, что данная тенденция, продолжится в 21 веке, а это значит, что число нестандартных задач, с которыми субъекту предстоит столкнуться в течение жизни, будет значительно выше, чем число стандартных задач.

В этих условиях для обеспечения своей жизнеспособности и высокого уровня жизни, субъекту необходимо выработать способность решать нестандартные задачи, ранее никогда не встречавшиеся. При этом, он всё чаще сталкивается с ситуациями, в которых он не может воспользоваться социокультурным опытом, накопленным ранее. Существующая ныне репродуктивная система образования, не способна подготовить субъекта к эффективной деятельности в этих условиях. Более того, в рамках действующей парадигмы образования такая задача даже не ставиться. Это значит, что для жизнедеятельности субъекта репродуктивная модель образования является потенциально опасной.

Пример. Если раньше человек освоив одну профессию, например сапожник, мог в течение жизни с её помощью зарабатывать себе на хлеб. Более того, этот навык мог передаваться в преемственности поколений. От отца к сыну. То в современных условиях, всего за несколько десятилетий технология производства обуви полностью видоизменилась. Теперь процесс проектирования и производства обуви ведётся в промышленных масштабах, при этом полностью реализуется с помощью компьютерных технологий и станков.

Это всего один из множества примеров, когда на глазах одного поколения профессия, просуществовавшая ранее не одну сотню лет, полностью утратила своё значение. Сегодня можно видеть, как по всему миру гибнут целые отрасли производства.

Необходимо отметить, что выживание любого биологического вида зависит от его способности к адаптации. В качестве одного из показателей жизнеспособности может рассматриваться критическая частота (плотность) событий, изменяющих условия жизни, превышение которой приводит к гибели биологического вида.

Например, если лягушка откладывает икринку в водоем, при этом водоем высыхает не слишком быстро, то икринка успевает развиться в головастика, затем превратиться в лягушку. При этом, когда водоем всё же пересыхает, ничего страшного не происходит. Лягушка по суше перемещается в другой водоём, вновь откладывает икринку и развитие вида продолжается далее.

Но если водоем высыхает очень быстро, то головастик может не успеть превратиться в лягушку, тогда он погибает…

У каждого человека есть предельное число нестандартных задач, которые он способен решить в единицу времени. Таким образом, с каждым годом жизнь предъявляет ему все более высокие требования в этом отношении.

В этих условиях можно утверждать, что действующая парадигма образования морально устарела. Она была очень хороша в период накопления знаний (до 19 века). Она была допустима (терпима) в переходный период (20 век), когда число стандартных и нестандартных задач в течении жизни одного субъекта приблизительно сравнялось. Она становится просто опасной в период новой фазы – фазы гиперразвития. В этой фазе интенсивность развития настолько велика, что число нестандартных задач, с которыми сталкивается человек, значительно превышает число стандартных.

Т.е. для того что бы подготовить субъекта к жизни необходимо изменить систему образования. Нужно создать такую систему образования, которая повышает способность человека действовать в нестандартных ситуациях с такой интенсивностью, какую требует от него жизнь. Это образование должно развивать способности человека как к индивидуальному, так и коллективному творчеству, Более того, новая модель образования должна формировать у человека навыки к корректной постановке и решению новых не существовавших ранее задач в любых областях жизнедеятельности.

Ещё раз напомним, что действующая парадигма образования таких задач не ставит.

Причина №3. Кризис духовности. Упадок нравственности.

С середины 20-го века и по сей день, можно наблюдать удивительное противоречие между стремительным ростом технических возможностей человечества и столь же стремительным углублением кризиса духовности. На основании этого факта производятся прогнозы, которые показывают, что если так будет продолжаться и деле, то гибель человечества неминуема. Это связано с тем, что технологические возможности, которые непрерывно растут, всегда могут быть использованы как во благо, так и на зло. И если человечество не разработает таких социальных технологий и методов воспитания, которые гарантируют использование растущих технологических возможностей только во благо, а не во зло, то самоуничтожение цивилизации представляется неизбежным. Об этом говорят не только учёные, но и политики.

Сегодня можно найти массу примеров того, как на фоне упадка нравственности в обществе, высокий уровень знаний и технологических возможностей могут быть использованы против природы и человека.

Пример. Совсем недавно человечество обсуждало целесообразность развития технологий трансплантации органов. Вскоре эти технологии стали развиваться и они позиционировались как средство продления человеческой жизни, как средство избавления от многих, казалось бы, ранее не излечимых болезней. Однако сегодня мы можем прочитать книгу Карло Дель Понте (бывшая глава международного трибунала), в которой описывается как во время событий в Косово пленные использовались в качестве материала для трансплантации органов. Т.е. людей убивали, что бы получить их органы и использовать их в медицине.

Возникает вопрос: а не будут ли завтра, развязываться локальные войны для добывания органов с целью трансплантации, учитывая их высокую рыночную стоимость.

Соответственно, невозможно адекватно обсуждать проблемы образовательной политики, умалчивая о базовых нравственно-мировоззренческих установках, ибо негодяй, получивший хорошее образование в аспекте знаний и навыков, но так и оставшийся негодяем, гораздо более опасен для общества, чем негодяй-неуч.

Таким образом, необходимо признать, что у человечества есть шансы на выживание только в том случае, если оно сможет преобразоваться, разработав такие социальные технологии, которые позволят через систему образования готовить высококлассных управленцев с высочайшими морально-нравственными качествами личности.

Причина №4. Рост цены ошибки.

Если сто лет назад, цена ошибки одного человека была относительно минимальна как для него самого, так и для среды его окружающей, то сегодня от ошибки одного человека может зависеть судьба миллионов жизней.

Значимость данной угрозы для человечества, можно наглядно показать на примере транспорта.

Если до 20-го века наиболее распространенным был гужевой вид транспорта, и цена ошибки кучера была перевернутая телега, травмы пассажиров и лошади, то сегодня для нас обыденностью являются современные поезда, каждый из которых может ежедневно перевозить тысячи пассажиров, а так же сотни тонн опасных химических и отравляющих веществ. В судоходстве, новейшие танкера способны перемещать от континента к континенту тысячи тонн нефти, опасных удобрений или других вредных для окружающей среды соединений.

Если же мы имеем дело с такими технологиями как атомная энергетика, то авария чернобыльской АЭС, которая явилась следствием ошибки одного человека или небольшой группы людей ( обслуживающего персонала), привела к гибели целого региона. Такие эффекты стали возможны только в 20 веке.

Вполне обоснованно можно предположить, что с развитием высоких технологий будут возрастать и их мощности. Например, ядерных реакторов и химических заводов. Что уж говорить про военную технику. Ежедневно по всему миру заступают на боевое дежурство множество самолётов, кораблей и подводных лодок, которые имеют на борту ядерное вооружение.

Сегодня цена ошибки рядового штурмана самолёта, капитана корабля или машиниста поезда может повлечь за собой тысячи и даже миллионы жизней людей, а так же экологическое бедствие мировых масштабов.

Все мы помним недавнюю трагедию в мексиканском, когда произошла утечка нефти неподалёку от нефтеперерабатывающей платформы «BP».

В основе причин возникновения этой, так же как и множества других техногенных катастроф, находился человеческий фактор. Ошибки людей могут возникнуть на любом из этапов самых надёжных с точки зрения безопасности проектов. В процессе проектировочных работ, во время строительства или эксплуатации объектов.

С этих позиций, становиться очевидным важность сферы образования. Ведь только оно определяет уровень воспитания и нравственности людей, степень их профессиональной подготовки, а так же умение действовать в нестандартных ситуациях, которых день ото дня становиться больше. Уровень образования – это ключевой фактор, от которого зависит правильность принимаемых решений.

Причина №5. Сложность в оценке и прогнозировании при возникновении нестандартной ситуации.

Процесс оценки и прогнозирования развития какой-либо ситуации в 21 веке становиться весьма проблематичным даже для опытных специалистов. Это связано с тем, что темпы изменения условий окружающей среды стремительно возрастают. В этой связи выработка правильного решения, от которого могут зависеть судьбы и жизни людей значительно затрудняется.

Кроме того, репродуктивная модель образования никаким образом не влияет на подготовку субъекта, к действиям в условиях неопределённости при возникновении нестандартной ситуации.

Причина №6. Снижение общемирового уровня образования

Во многих странах мира (как в России, так и за её пределами) на протяжении ряда последних десятилетий усиливается тенденция в увеличении различия качества и уровня образования, получаемого людьми, относящимися к различным социальным группам.

Это приводит к тому, что в семьях с высоким уровнем дохода появляется возможность дать детям образование отличное от того, которое могут получить дети и небогатых семей. Более того, «управленческая и бизнес элита» пытается не только дать своим детям лучшее образование из возможного, но и ограничить доступ к нему со стороны людей, не имеющих отношение к этой «узкой» социальной прослойке. Таким образом происходит искусственное снижение уровня всеобщего образования по всему миру, что усугубляет и без того несовершенную модель существующего образования, которое по объективным причинам не соответствует требованиям времени.

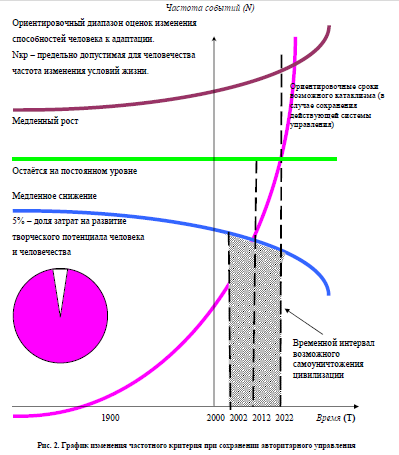

Кроме того, существует ещё одна причина, из-за которой нарастает вероятность самоуничтожения цивилизации. Она отображена в диаграмме на рисунке №2.

Рис. 2.

Двигаясь по пути научного прогресса и рассматривая науку как способ воспроизводства новых знаний, человечество большую часть научных исследований направляет на изучение возможностей изменений окружающего мира и только ничтожную долю усилий тратит на повышение способности человека соответствовать изменениям, вызванным успехами научно-технического прогресса.

Другими словами, недостаточный объем и крайне низкая эффективность инвестиций в человека поставили цивилизацию перед лицом быстро приближающегося глобального кризиса.

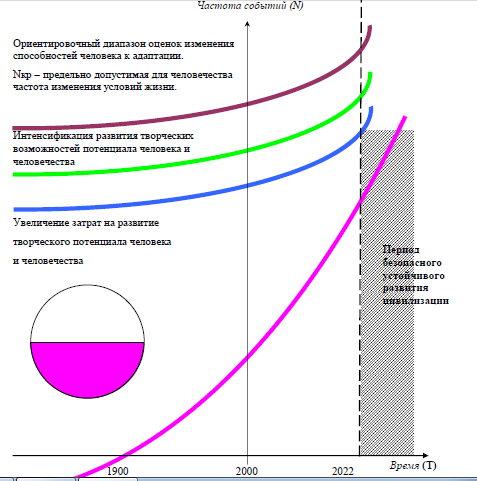

На рисунке 3 представлена графическая интерпретация процесса предотвращения катаклизма средствами креативного управления, которое может быть достигнуто только за счёт значительного увеличения инвестиций в развитие качества человеческого потенциала в целом, а не отдельных социальных групп его представителей. Это означает, что будущее всего человечества напрямую зависит от инвестиций в сферу всеобщего образования, целью которого стало бы воспитание высоконравственных, сверх эффективных управленцев, обладающих огромным творческим потенциалом и способных действовать сообща в том числе в нестандартных (нештатных) ситуациях..

Рис. 3.

Учитывая все выше сказанное, можно с уверенностью утверждать, что устойчивость развития современной цивилизации во многом стала зависеть от уровня развития сферы образования. Оно является ключевым стратегическим ресурсом для всего человечества. Зная это, мы должны приложить все необходимые усилия для того, чтобы разработать модель образования, отвечающую реалиям, как сегодняшнего дня, так и обозримого будущего.

Для того, что бы определить каким должно быть образование в современных условиях, необходимо:

Определить с какими проблемами в самое ближайшее время столкнётся человечество, а так же спрогнозировать задачи, которые ему предстоит решать в обозримом будущем.

Выявить недостатки существующей системы образования

Описать то, каким должно быть образование с учётом закона времени и сложившихся условий. Сформировать его концепцию.

Создать условия для общественного перехода от устаревшей парадигмы образования, к модели отвечающей запросам общества и соответствующей требованиям времени.

Материалы данного раздела подготовлены на основе следующей литературы:

Курбатов, А.В. Парадигма устойчивого развития в образовании // «Международный электронный журнал. Устойчивое развитие: наука и практика» www.yrazvitie.ru вып. 2 (7), 2011, ст. 6

Кузнецов, О.Л., Большаков, Б.Е. Устойчивое развитие: научные основы проектирования в системе природа – общество – человек. – Санкт-Петербург: Гуманистика, 2001. – 616 с.

Кузнецов, П.Г. Необратимость исторического процесса природы и общества в трудах В.И.Вернадского и в современной науке. – М., 1987.

Курбатов, А.В., Курбатова, Л.А. Государственно-общественное управление образованием в период гиперразвития цивилизации//Государственно-общественное управление общим образованием: теория и практика (Международная научно-практическая конференция, Москва, 22-24 апреля 2002). – М.: МАСШС, 2002.

Курбатов, А.В., Курбатова, Л.А. Образовательное учреждение третьего тысячелетия//Наука и культура. – М., 1999.

Курбатов, А.В., Курбатова, Л.А. Центр непрерывного образования третьего тысячелетия//Материалы Всероссийского форума с международным участием «Образование и здоровое развитие учащихся». – М., 2005.

Супрун, В.А. Интеллектуальный капитал: главный фактор конкурентоспособности экономики в XXI веке: изд. 2. – М.: Либроком, 2010. - 192 с.