- •Ткани, их строение и функции

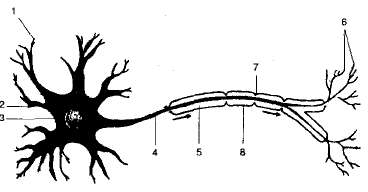

- •Нервная ткань

- •Развитие

- •Функции

- •Пищеварение

- •40. Возрастные особенности органов дыхания.

- •Круги кровообращения

- •50. Возрастные особенности строения и функции почек, мочеточников, мочевого пузыря и мочевых путей.

- •51. Обмен веществ и энергии.

- •53. Обмен белков, жиров, углеводов, воды, мин.Солей.

- •53. Витамины и их роль в деятельности организма.

- •54. Энергетический обмен. Возрастные особенности обмена веществ у детей.

- •55. Регуляция процессов обмена веществ и терморегуляции

- •56. Роль питания в развитии детей.

- •61.Органы слуха и равновесия. Строение и функции органа слуха

- •62.Нервные пути и центры слуховой сенсорной системы.

- •66. Возрастные особенности органа обоняния

- •68. Кожа и слизистые оболочки. Производные кожи.

- •Половые различия в течении пубертата[править | править вики-текст]

- •Начало полового созревания[править | править вики-текст]

- •Изменения в мужском организме[править | править вики-текст]

- •Половое созревание и половая зрелость

- •78. Оценка роста и развития.

- •Наружный осмотр (соматоскопия)

- •79. Анатомо-физиологическая готовность ребенка к обучению в школе.

Понятия «анатомия». «физиология». Взаимосвязь возрастной анатомии и физиологии с другими науками. Теоретические и прикладные задачи курса.

Анатомия человека – это наука о формах и строении, происхождении и развитии организма как единого целого. Анатомия изучает внешние формы и пропорции тела человека, его частей, отдельные органы, их конструкцию, макроскопическое, микроскопическое и ультрамикроскопическое строение. Анатомия рассматривает строение тела человека, его органов в различные периоды жизни, от внутриутробного периода и до старческого возраста, исследует особенности организма в условиях воздействия внешней среды.

Физиология изучает функции живого организма, его органов и систем, клеток и клеточных ассоциаций, процессы их жизнедеятельности. Физиология исследует функциональные взаимосвязи в теле человека в различные возрастные периоды и в условиях изменяющейся внешней среды.

Возрастная физиология - наука об особенностях жизнедеятельности организма, о функциях его отдельных систем, процессах, в них протекающих, и механизмах их регуляции на разных этапах индивидуального развития. Частью ее является изучение физиологии ребенка в разные возрастные периоды. Предметом возрастной физиологии является изучение особенности развития физиологических функций и жизнедеятельности организма, механизмов регуляции и его приспособления к внешней среде на разных этапах онтогенеза. Необходимо отметить, что невозможно понять функции организма без знания строения тела человека, его анатомии. Также нельзя представить себе все особенности, закономерности строения без изучения его функциональной организации. Форма и функции тесно связаны между собой и взаимообусловлены.

Комплекс экономических, социальных и экологических проблем, с которыми столкнулось человечество, определил остроту проблемы здоровья подрастающего человека. Одним из важнейших условий сохранения и укрепления здоровья является создание условий для развития и функционирования анатомо-физиологических систем на разных этапах онтогенеза. Педагогу дефектологу необходимо знать закономерности развития, возрастные и индивидуальные особенности ребенка в конкретной социальной ситуации. Эффективность воспитания и обучения находятся в тесной зависимости от того, в какой мере учитываются анатомо-физиологические особенности организма

Анатомия и физиология человека - это методологическая основа для изучения ряда других медико-биологических и психолого-педагогических дисциплин: антропологии, педагогики, психологии, психопатологии, генетики, психофизиологии, невропатологии и других. Знания анатомии и физиологии являясь теоретической базой, позволяет понимать закономерности роста и развития функциональных систем организма с момента зачатия. Понимание течения физиологических процессов в организме с точки зрения системно-генетического подхода и во взаимосвязи с окружающей средой, объясняют причины возникновения разнообразных аномалий развития. В этом заключается теоретическая значимость курса.

Анатомия и физиология ребенка - необходимый компонент знаний любого специалиста, работающего с детьми, - психолога, воспитателя, учителя, специального педагога. Воспитание и обучение имеет дело с целостным ребенком, с его целостной деятельностью, - считал известный российский психолог и педагог В. В.Давыдов. Эта деятельность, рассматриваемая им как особый объект изучения, содержит в своем единстве много аспектов, в том числе физиологический.

Знание основных закономерностей возрастного и индивидуального развития позволяет решать практические задачи. Наиболее важной проблемой анатомии и физиологии является разработка, и использование адекватных возрасту и индивидуальности коррекционно-педагогических воздействий, а также создание условий для организации коррекционно-педагогического процесса. Эффективность коррекционной работы находится в тесной зависимости от того, в какой мере учитываются анатомо-физиологические особенности организма, на сколько формы и методы педагогического воздействия соответствуют возрастным анатомическим, физиологическим и психофизиологическим особенностям детей. Конкретные знания чрезвычайно важны для разработки психофизиологических основ организации коррекционно-педагогической, воспитательной и учебной работы, выработки у ребенка механизмов компенсации и адаптации.

2. Структурные и функциональные основы целостности организма. Понятия «организм» и «среда». Взаимодействие организма и внешней среды. Наследственность и среда, и их влияние на развитие детского организма.

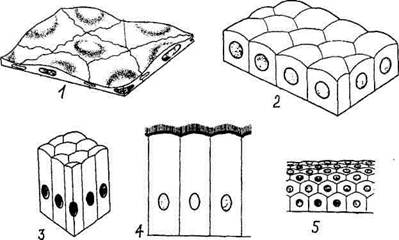

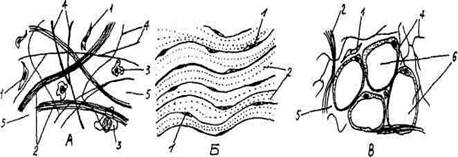

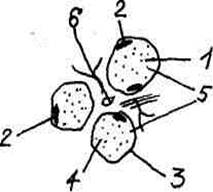

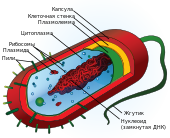

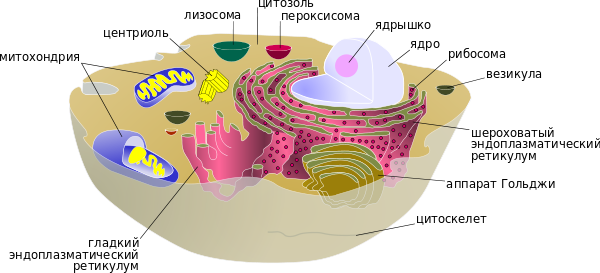

Организм - сложнейшая, иерархически организованная саморегулирующаяся система органов и структур, обеспечивающих жизнедеятельность и взаимодействие с окружающей средой. Характерным для всякого организма является определенная организация его структурных компонентов. В процессе индивидуального развития происходит дифференциация клеток, в которых протекают биохимические процессы. Поэтому элементарной структурно - функциональной единицей организма является клетка. Совокупность клеток и межклеточного вещества, объединенных общностью происхождения, строения и выполняемой функцией образует ткань. Ткани образуют органы, выполняющие определенные функции. Органы представляют собой рабочие аппараты организма, специализированные на выполнении сложных и специфических видов деятельности, необходимых для полноценного существования организма. Совокупность органов, участвующих в выполнении какого-либо более сложного акта деятельности организма как единого целого, образуют анатомические и функциональные объединения, которые называют системой органов.

Организм может существовать лишь при постоянном взаимодействии с окружающей его внешней средой. Окружающая среда воздействует на организм человека в течение всей его жизни с момента зачатия и до смерти. Под средой понимают все то, что окружает живой организм прямо или косвенно воздействует на него и его процессы развития, размножения и выживания. В основе снижения показателей функционального состояния растущего организма и уровня здоровья детей лежат самые различные причины, как экзогенного (физические, химические, биологические и социальные), так и эндогенного (наследственные) происхождения. К экзогенным факторам относят две компоненты природную и социальную. Не последнюю роль в реализации механизмов поддержания и сохранения здоровья играют и природно-экологические факторы. Научные представления о важной роли окружающей среды в жизнедеятельности организма были сформулированы еще И.М. Сеченовым: «Организм без среды, поддерживающей его существование невозможен».

Человек на протяжении всей своей жизни постоянно взаимодействует с этими двумя факторами среды. Здоровье человека, целых групп населения зависит от воздействия различных подсистем природной и социальной среды, которое реализуется через физиологические, биофизические и биохимические механизмы регуляции и отражается на физиологическом состоянии человека.

Общеизвестен тот факт, что природная среда оказывает положительное воздействие на здоровье человека. Природные факторы благотворно влияют на здоровье людей и способствуют его сохранению. По -мнению С.Д. Дерябо и В.А. Ясвина, взаимодействие с миром природы обладает огромным психолого–педагогическим потенциалом. Известно, что взаимодействие с животными и растениями может снимать стресс, нормализовать работу нервной системы и психики в целом, выполняя психофизиологическую функцию. Психотерапевтическая функция заключается в том, что взаимодействие с животными может существенным образом способствовать гармонизации межличностных отношений. Контакты с животными и растениями являются дополнительным каналом взаимодействия личности с окружающим миром, который может способствовать как психологической, так и социальной реабилитации депривированного ребенка. Хорошо известна эстетическая функция природы, которая способствует эстетическому развитию личности, предоставляя широкий спектр условий и возможностей для удовлетворения эстетических потребностей. Взаимодействие с миром природы может удовлетворять и познавательные потребности личности, способствовать развитию интеллектуальных способностей и речевого развития. Одной из важнейших функций, которую могут осуществлять животные, и даже растения в процессе взаимодействия с ними ребенка – это функция общения. Таким образом, роль природной среды в сохранении и коррекции здоровья трудно переоценить.

Состояние здоровья детей определяет здоровье нации. Снижение рождаемости, рост социально-бытовых проблем, ухудшение экологической среды обитания и ослабление здоровья населения ставит проблему сохранения и укрепления здоровья в ряд приоритетных. Организм ребенка чутко реагирует на различные неблагоприятные факторы среды, ухудшающие здоровье.

Фундаментальные исследования по биологическим, медицинским, психолого-педагогическим, социальным и философским проблемам указывают на то, что современные тенденции развития общества отрицательно сказываются на состояние здоровья человека.

Таким образом, становится понятным, что ухудшение состояния здоровья современных детей обусловлено незрелостью органов и функциональных систем, их дисфункциями и нарушениями механизмов регуляции. Состояние здоровья детей подходит к черте, когда начинается процесс деградации и депопуляции человека как биологического вида.

В последние годы обострились вопросы взаимодействия общества и природы. Современные тенденции загрязнения и разрушения природной среды привели к тому, что экологическое неблагополучие представляет реальную угрозу самим биологическим основам здоровья и жизнедеятельности населения страны. Наиболее остро данная зависимость просматривается в увеличении показателей смертности и рождения больных и ослабленных детей; и снижения продолжительности жизни.

Эксперты ВОЗ в 80 – х. г.г. определили, что здоровье населения на 20-25% зависит от состояния окружающей среды.

Техногенные загрязнения почвенного слоя, воздушного и водного бассейна, производственно-бытовые шумы приводят к ухудшению состояния здоровья населения. Особенно уязвим в этом плане детский организм.

Айзман Р.И., Ю.П. Никитин, В.П. Казначеев, Я.Я. Иванюшкин и др. указывают на то, что Россия относится к числу наиболее водообеспеченных стран, но состояние самой воды неудовлетворительное. Около 50 % жителей страны используют воду для питья из «децентрализованных источников» и не соответствует санитарно-гигиеническим нормативам. В результате употребления воды низкого качества распространяются различные кишечные заболевания. Загрязнение воды химическими отходами приводит к нарушениям в работе многих органов. Сами по себе молекулы воды, разумеется, всегда одинаковы, но состав и концентрация растворенных в воде веществ могут меняться в очень широких пределах. Морская вода - соленая, непригодная для питья, причем ее состав в разных морях несколько различается. Речная и озерная вода - пресная, однако и в ней растворено некоторое количество солей. Вода, добываемая из артезианских скважин и колодцев, также различна по своему составу. Все это может сильно влиять на обменные процессы в организме человека. В местностях, где в воде содержится мало йода, у людей наступает дисфункция щитовидной железы и развивается базедова болезнь - тяжелое нарушение обмена веществ, которое лечится путем добавления солей йода в пищевой рацион. Во многих странах теперь воду специально фторируют, одновременно дезинфицируя ее (в России воду, употребляемую в городах для приготовления пищи, для дезинфекции обычно хлорируют или озонируют). Недостаток содержания в питьевой воде фтора приводит к повреждению зубов кариесом, повышенная концентрация меди вызывает заболевания почек, печени, никеля – кожи, мышьяка – ЦНС, а также может быть причиной врожденных дефектов плода. Незрелость развития мозга, слабость гематоэнцефалического барьера обусловливают повышенную восприимчивость центральной нервной системы ребенка к различным вредным воздействиям. Это в свою очередь вызывает нервно – психические нарушения и аномалии развития у детей. Нарушения развития могут быть связаны с относительно стабильными патологическими состояниями нервной системы. Исследования показывают, что небольшие концентрации свинца в крови могут вызывать у детей задержку умственного развития, снижение слуха и повышение кровяного давления. Дезинфекция воды, которая используется человеком, - важнейшая забота санитарных служб. Детский организм особенно чувствителен к болезнетворным микроорганизмам, поэтому для приготовления пищи и напитков для детей нужно использовать только кипяченую воду, особенно весной и летом.

Влажность окружающей среды также оказывает влияние на состояние организма. При абсолютно сухом, как и 100 % влажном воздухе нарушается процесс дыхания человека. Избыточная влажность, которая также снижает эффективность работы легких, наблюдается снижение умственной и особенно физической работоспособности, причем у детей в значительно большей степени, чем у взрослых. Сухость воздуха, вызывает сухость слизистых оболочек воздухоносных путей. У детей чувствительность к потере влаги выше, чем у взрослых, что необходимо учитывать, особенно при организации двигательной активности детей в жаркий летний период. Известно, что повышение температуры всегда связано с активацией дыхания

Солнечные лучи, попадая на тело человека, вызывают изменение цвета его кожи (загар), который является ответной адаптивной реакцией организма. Темная кожа в меньшей степени пропускает лучистую энергию солнца вглубь тела, защищая клетки от ультрафиолета, способного повредить крупные белковые молекулы. Детская кожа до полового созревания обычно менее пигментированная, чем у взрослых, поэтому уровень инсоляции для детей необходимо строго контролировать. Чем светлее кожа, тем тяжелее последствия солнечных ожогов. Перегрев на солнце (солнечный удар) и солнечный ожог - довольно частые явления, особенно у городских детей, которые с наступлением каникул резко увеличивают время пребывания на солнце. Жители сельской местности, как правило, более адаптированы к воздействию солнечных лучей, имеют более смуглую кожу, а смена сезонов для них происходит плавно и постепенно.

Температура - постоянно действующий фактор переменного значения. Клетки организма нуждаются для своего нормального функционирования в постоянной температуре около 37°С, изменение температуры на 10 °С в ту или иную сторону способно в 2-3 раза изменить скорость всех биохимических реакций, причем их согласованность в этом случае будет нарушена. Если температура тела опускается ниже +25 или поднимается выше +42°С, клетки тела погибают и наступает смерть. Изменения температуры окружающей среды требует приспособления организма к этому переменному фактору. В этом случае очень важны размеры и пропорции тела, так как, согласно физическим законам, интенсивность производства тепла в организме пропорциональна его массе, а скорость теплоотдачи пропорциональна площади поверхности тела. Изменение размеров и пропорций, происходящее в результате роста, непосредственно сказывается на балансе продукции и отдачи тепла. Ребенок обладает относительно большой поверхностью тела (т. е. на 1 см2 поверхности у ребенка приходится меньшее количество его массы), поэтому он легче отдает избыточное тепло, чем вырабатывает дополнительное количество тепла. В то же время относительно большая поверхность тела ребенка приводит к тому, что при низкой температуре он быстрее охлаждается. Повышенная температура среды требует, во избежание перегрева, активации процессов терморегуляции: усиливаются поверхностный кожный кровоток, а также легочная вентиляция и потоотделение - все это способствует выделению избыточного тепла в окружающее пространство. Пониженная температура, напротив, требует сохранения тепла в организме: сужаются кожные кровеносные сосуды, снижается активность внешнего дыхания, прекращается потоотделение и усиливается теплопродукция за счет повышения интенсивности обменных процессов.

В организме взрослого человека дополнительное тепло при охлаждении образуется главным образом в печени и скелетных мышцах (дрожь - это проявление терморегуляторной активности мышц: не производя никакой внешней работы, они непрерывно сокращаются, стимулируя движение крови по сосудам, тем самым улучшая показатели выделения тепла). У детей для производства дополнительного тепла хорошо развивается бурая жировая ткань. Жировые клетки обильно снабжаются кровью и содержат большое количество митохондрий. Особенностью митохондрий бурого жира является способность «сжигать» большое количество жира, без производства АТФ. При этом практически вся высвобождающаяся энергия превращается в тепло. Сигналом для такого включения служит воздействие симпатического отдела ЦНС и ее медиатора норадреналина, который может также поступать из надпочечников. Бурый жир расположен у детей под кожей между лопатками, вдоль крупных шейных сосудов, а также около крупных сосудов внутри грудной клетки и брюшной полости. У взрослых бурая жировая ткань встречается редко. Так же ведут себя многие лимфатические железы, обеспечивающие иммунитет (зобная железа, миндалины и другие). Перенесенные ребенком острые заболевания (воспаление легких, грипп и другие) могут приводить к уменьшению размеров и активности бурого жира. Поэтому так важно соблюдать комфортный температурный режим для больных и выздоравливающих детей.

Детский организм более чувствителен к изменениям внешней температуры, чем взрослый. Температурный диапазон, в котором человек чувствует себя комфортно, составляет для взрослого от +25 до +30°С, а для ребенка первого года жизни - от +27 до +33°С. Дополнительную защиту от колебаний температуры окружающей среды человеку обеспечивает одежда. Она должна быть такой, чтобы внутри (на поверхности кожи под одеждой) температура приближалась к зоне комфорта. При этом важно, чтобы одежда не препятствовала воздухообмену и хорошо впитывала влагу. Кожа должна дышать, а испарения потовых желез должны иметь выход, иначе кожные покровы начинают преть, что часто бывает при неправильном уходе за маленькими детьми. Механизмы терморегуляции у детей начинают интенсивно развиваться в возрасте 4-5 лет, именно в этом возрасте наиболее эффективны различные закаливающие процедуры, благодаря которым сосудистые реакции ребенка приобретают лабильность, необходимую для эффективного поддержания постоянной температуры тела.

Одной из наиболее серьезных проблем является загрязнение атмосферного воздуха. Состав атмосферного воздуха - важный фактор, влияющий на состояние и функциональную активность человека. В норме атмосферный воздух содержит 21 % кислорода, 78 % азота и около 1 % инертных газов и различных примесей, в том числе углекислый газ, выдыхаемый живыми организмами и процессами, происходящими в биосфере. Значительные изменения состава воздуха могут происходить при работе промышленных предприятий, разного рода чрезвычайных ситуациях и катастрофах. Это приводит Состав атмосферного воздуха - важный фактор, влияющий на состояние и функциональную активность человека. В норме атмосферный воздух содержит 21 % кислорода, 78 % азота и около 1 % инертных газов и различных примесей, в том числе углекислый газ, выдыхаемый живыми организмами и в результате процессов происходящих в биосфере. Значительное изменение состава воздуха происходит при работе промышленного сектора, разного рода чрезвычайных ситуациях и катастрофах. Резко возрастает содержание в воздухе угарного газа (окись углерода СО), который образует стойкое вещество препятствующее присоединению молекул кислорода к гемоглобину. Отравление угарным газом - одна из главных причин гибели людей. В лесной зоне воздух насыщен веществами, выделяемыми санирующими растениями, в частности хвойные деревья вырабатывают летучие вещества - фитонциды, помогающие очищать воздух от болезнетворных микробов. Большой целебной силой обладает воздух соляных пещер и соляных пустынь, окрестности Мертвого моря, где воздух насыщен микроскопическими кристалликами минеральных солей. Морской воздух всегда имеет примесь йода и других испаряющихся веществ, что положительно влияет на состояние организма.

Более половины населения проживает в населенных пунктах, где качество атмосферного воздуха не соответствует гигиеническим нормативам. Основными компонентами выбросов вредных веществ от стационарных источников являются: твердые вещества (30 %), оксид углерода (27 %), двуокись серы (22 %), оксиды азота (18 %). Во многих городах России уровень загрязнения атмосферного воздуха превышает предельно допустимую концентрацию (ПДК) в 5 раз. Естественно, что такое положение приводит к развитию болезней органов дыхания, особенно у детей в 1,8 раза больше. Согласно законам физики каждый газ, находящийся в сосуде, стремится заполнить собой весь объем этого сосуда. Находясь в сосуде, газ оказывает на его стенки определенное давление, которое тем больше, чем больше количество данного газа в сосуде. Кислород, которым мы дышим, составляет 21 % от общего объема атмосферного воздуха. Плотность воздуха на уровне моря и высоко в горах сильно различается - с увеличением высоты воздух становится все более разреженным: сказывается уменьшение силы земного тяготения. Меняется атмосферное давление также в зависимости от погодных условий - в зонах циклонической активности оно понижено, а в центре антициклона - повышено по сравнению с «нормой», за которую принято давление 760 мм рт. ст. - наиболее типичное давление на уровне моря в спокойную и ясную погоду. Такие колебания атмосферного давления приводят к тому, что меняется парциальное давление кислорода. Учитывая, что именно парциальное давление кислорода является тем физическим фактором, который обеспечивает его проникновение в организм, понятно, что такие колебания давления атмосферы влияют на снабжение всех тканей организма кислородом. Жители высокогорных регионов, родившиеся и выросшие в этих условиях, хорошо адаптированы к некоторому недостатку кислорода в окружающем их воздухе, причем эта адаптация закреплена на генетическом уровне. Для жителей равнинных районов требуется некоторое время, чтобы приспособиться к условиям высокогорья. Детский организм, в котором процессы окислительного обмена протекают наиболее интенсивно, чем у взрослых, оказывается чувствителен к любым перепадам парциального давления кислорода. Считается, что поэтому дети становятся беспокойными и капризными при приближении грозы (зона пониженного атмосферного давления). Указанные обстоятельства необходимо учитывать также при организации путешествий и отдыха для детей, если они предполагают пребывание в высокогорных областях: такие путешествия детям не противопоказаны, но требуют соблюдения строгого режима, ограничения спонтанной двигательной активности и профилактики стрессовых состояний. Не рекомендуется маленьких детей, рожденных и проживающих обычно на равнинах, вывозить для отдыха в горы на высоты свыше 2000-2500 м.

На состояние здоровья также оказывают влияние электромагнитные излучения. Источники электромагнитного излучения могут быть опасны, если это излучение превышает предельно допустимые концентрации. В частности, такими источниками являются телевизионные и радиопередающие устройства, бытовая техника, включая сотовые телефоны. Контакт детей с такими источниками должен быть ограничен, так как детский организм более чувствителен к излучению, чем взрослый. По этой же причине детям в ограниченном объеме и только в силу необходимости назначают разного рода медицинские процедуры, связанные с применением рентгеновского излучения. Превышение предельно допустимых уровней приводит к развитию расстройств ЦНС, изменению иммунологического статуса. По мнению Т.Н. Маляренко неблагоприятные факторы среды усиленную синхронизацию физиологических процессов, которые приводят к мобилизации внутренних ресурсов организма. При этом происходит снижение экономичности процессов регуляции и в результате следует ухудшение приспособления к факторам среды. Важность этих процессов неоспорима, при этом огромная роль в мобилизации процессов адаптации принадлежит центральной нервной системе.

Радиационные загрязнения имеют серьезные последствия для состояния здоровья. Определенные дозы могут вызывать наследственные изменения и различные новообразования. Особенно часто в таких случаях наблюдается поражение щитовидной железы, а также половых желез. Радиоактивные изотопы, длительное время сохраняющиеся в зонах заражения, способны нарушать самые разные биохимические и физиологические процессы, угнетать рост и развитие и вызывать многие крайне тяжелые заболевания вплоть до лучевой болезни, поражающей систему кроветворения. Это заболевание приводит к резкой потере иммунитета и ослаблению транспортной функции крови, нарушении половой функции, а в тяжелых случаях к смерти. Радиационные элементы накапливаются в различных органах, но оказывают радиационное действие на весь организм. Нервная ткань накапливает радий, щитовидная железа – йод, костная ткань – стронций, а цезий быстро проникает через кровь во все ткани организма.

Состав и качество пищи во многом определяются составом воды и почвы окружающей местности. Химический состав пищи важен для того, чтобы обеспечить организм всеми необходимыми питательными веществами: белками, жирами, углеводами, витаминами, микроэлементами и т.п. Химический состав почвы, на которой выращены растения, предназначенные для питания человека и домашних животных, - очень важный фактор, влияющий на нормальное протекание обменных процессов, роста и развития ребенка. Неправильное использование удобрений, нарушение правил приготовления и хранения продуктов питания может привести к наличию токсичных веществ. Попадание в организм этих веществ приводит к отравлениям и даже к гибели. Ранние овощи и фрукты выращиваются с использованием чрезмерных количеств минеральных удобрений. Избыток нитратных солей отрицательно сказывается на работе печени, желудочно-кишечного тракта и почек человека.

Таким образом в крупных промышленных городах заболевания детского организма в значительной степени детерминированы отрицательными экологическими воздействиями, связанными с работой крупных промышленных предприятий. Многие авторы указывают на то, что особый интерес представляет состояние здоровья детей дошкольного возраста, как наиболее чувствительной части населения к загрязнениям окружающей среды. По данным их исследований установлена зависимость распространенности неврологической патологии с воздействием на организм агрессивных химических агентов, таких как цинк, барий и хром. Наиболее распространенной патологией, выявленной в результате обследования, были различные вегетативные расстройства, а также негрубая резидуально – органическая церебральная недостаточность в основном в виде гипертензионно – гидроцефального, судорожного синдромов. Как известно, многие исследователи связывают эти осложнения с материнской патологией во время беременности

Реакции организма на воздействие окружающей среды зависят от ряда особенностей: возраста, пола, типологических особенностей и состояния здоровья. Как правило, уязвимыми являются дети в силу своей морфо-функциональной незрелости..

Проблема состояния здоровья детей и изучение зависимости его от внешних факторов остается очень важной. Неблагополучные факторы окружающей действительности, вызывая различные соматические болезни, дефекты физического развития или речевые дефекты напрямую связаны с ухудшением нервно-психического состояния детей, провоцируя деривационную ситуацию. Особую остроту проблема приобретает для детей. Можно сделать вывод о том, что организм ребенка толерантен и характер развития детского организма носит адаптивный характер, обеспечивая приспособительные реакции к условиям среды. Нарушение развития в раннем возрасте небезразличны для нормального течения последующих периодов онтогенеза и состояния здоровья ребенка.

3. Роль биологических и социальных факторов в развитии ребенка дошкольника. Организм как целостная система.

Известно, что нарушения в состоянии здоровья могут быть вызваны макросоциальными, средовыми причинами, не связанными с патологией анализаторов или центральной нервной системы. К таким факторам можно отнести неблагоприятные формы семейного воспитания, социальную и эмоциональную деривацию. Исследователи отмечают, что среди причин несерьезного отношения к своему здоровью можно выделить незнание особенностей своего организма, несоблюдение навыков здорового образа жизни; отсутствие систематического, целенаправленного дошкольного образования. В литературе придается исключительно важное значение сохранению и укреплению здоровья детей в зависимости от влияния некоторых социально – бытовых факторов. К социально обусловленным видам речевого дизонтогенеза можно отнести так называемую педагогическую запущенность. Статистические данные, говорящие о катастрофическом состоянии здоровья детей дошкольного возраста во многом обусловлены физической, психолого-педагогической, моральной и социальной неподготовленностью их родителей.

Современный этап развития общества характеризуется формированием нового уровня социальных ожиданий и запросов на здоровье и здоровый образ жизни. Социальные факторы, оказывающие влияние на здоровье ребенка также разнообразны. С первых дней жизни малыша окружают взрослые люди – родители, родственники впоследствии это врачи, педагоги и просто посторонние. Позже он начинает взаимодействовать и со сверстниками. В результате такого взаимодействия развивается личность ребенка.

Первым институтом социализации ребенка является семья, которая осуществляет разнообразные функции: воспитательную, хозяйственную, эмоциональную, духовного общения, первичного социального контроля (А.В. Дмитриева, 2002). Семья, имеющая больного ребенка, может способствовать полноценной его реабилитации совместно с педагогами психологами, медиками и специалистами дефектологами. Именно родители играют важную роль при разработке и реализации программы коррекционно – педагогического сопровождения ребенка, с учетом особенностей семейного воспитания. Наиболее сильное влияние на развивающейся у ребенка Я – образ чаще всего оказывают его родители, так как они снабжают детей определениями правильных и неправильных действий, образцами поведения, речи и оценками поступков, представлениями о здоровье и здоровом образе жизни. Это становится основой, фундаментом собственных представлений ребенка. Таким образом, родители ребенка становятся активными участниками коррекционно–педагогического процесса. М.Н. Краснова обращает внимание на то, что важнейшая функция семьи – воспитание и развитие детей, социализация и интеграция ребенка в общество. Воспитательный потенциал семьи и эффективность его реализации обусловлены многими социальными (политическими, экономическими, демографическими, психологическими) факторами объективного и субъективного характера. К ним относится:

- факторы макросреды и те изменения, которые в ней происходят;

- структура семьи (нуклеарная или многопоколенная, полная или неполная, многодетная или малодетная);

- материальные условия ее жизнедеятельности (уровень доходов, жилищные условия, благоустроенность быта и др.);

- личностные характеристики родителей (социальный статус, уровень образования, общая и психолого-педагогическая культура, ориентации и установки на воспитание и образование);

- психологический климат в семье, система и характер взаимоотношений между ее членами, их совместная деятельность;

- помощь семье со стороны общества и государства в образовании и воспитании детей, социализация подрастающего поколения.

Для психического и личностного развития ребенка важен состав семьи. Каждый член семьи выполняет определенную роль и удовлетворяет основные потребности ребенка – физические, эмоциональные, интеллектуальные и моральные. Общая атмосфера семьи создается совместными усилиями всех ее членов: матери, отца, братьев и сестер. По Э. Эриксону, основы здоровой личности закладываются доверительными отношениями, развивающимися в первые годы между матерью и ребенком. В своих наблюдениях Дж. Медиус и Э. Куртик показали, что от матерей детям передаются определенные свойства – уверенность, любовь, доверие и дети имеют с матерью одинаковый уровень самооценки. Все чаще в настоящее время поднимается вопрос о роли отца в воспитании и развитии ребенка. Некоторые полагают, что участие отцов в этих процессах оказывает существенное воздействие и на супругов и на малыша. Как отмечает Э.Берн, важна уверенность ребенка в материнской любви. В противном случае он становится беспокойным и пугливым. Однако не менее ценны и теплые отношения с отцом. «Ребенок, воспитанный в присутствии нежного мужчины, в зрелом возрасте будет общаться с людьми лучше, чем мальчик, выросший без отца. Такой мальчик может впоследствии компенсировать свои потери, но у него будет невыгодным старт». Братья и создают стимулы самого различного порядка и большинстве случаев высокой интенсивности, оказывающие воздействие сначала в области анализаторной, а позднее в аффективной и социальной областях. С точки зрения В.Я. Титаренко, возможность совместной игры, общие игрушки, сладости, внимание родителей, посвященное им всем, решение мелких каждодневных споров, взаимосоревнование – стимулируют здоровое развитие ребенка, облегчая ему включение в общество. Наличие братьев и сестер делает мироощущение ребенка более полным, а его уверенным и защищенным.

В каждом обществе существует специально созданное образовательное пространство, считает Н.Н. Малофеев, которое включает в себя культурные традиции и научно обоснованные подходы к обучению и воспитанию детей с учетом возрастных, семейных и специальных особенностей. Нарушения в состоянии здоровья и первичные отклонения в развитии приводят к тому, что ребенок выпадает из этого социо-культурного воспитательно-образовательного пространства. Происходит нарушение связей между родителями и ребенком потому, что родители как носители культуры не знают, как и каким способом передать ребенку с нарушением в развитии свой социальный опыт. Данное положение можно отнести и к детям старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. Преодоление данного положения возможно средствами специально организованного воспитания в дошкольных образовательных учреждениях и разработки модели управления коррекционно-педагогическим пространством. Это позволит решить проблему выхода ребенка на индивидуальную здоровьесберегающую траекторию обучения и воспитания, что обеспечит сохранение всех компонентов здоровья.

Физическое и психическое состояние человека, его умственное здоровье зависят от взаимодействия на протяжении всей его жизни факторов внешней среды и особенностей, унаследованных человеком. Человек появляется в результате слияния материнской и отцовской гамет, т.е. половых клеток и содержащегося в них генетического материала. Как будет выглядеть этот человек, как он будет развиваться, какие у него будут способности, когда и какие заболевания проявятся, зависит от состава его генов. Наследственные факторы являются лишь программой развития, которая иногда может быть нереализованной. Реализация этих факторов зависит еще и от факторов внешней среды

Действие патологических генов имеет свои сроки реализации и точки приложения. Дебют наследственных болезней происходит в разное время - от периода новорожденности до старости. В настоящее время произведено картирование 1000 патологических гeнов, составлены генетические карты с локализацией гена в определенном участке хромосомы. Многие гены

расшифрованы, известна их белковая структура и определен механизм их действия.

Рассматривать генетический контроль психических процессов человека и его поведением значительно сложнее. Мозг является материальным субстратом, рождающим психические процессы. Поражение одного гена, контролирующего выработку фермента, может привести к развитию тяжелого метаболического заболевания, одним из которых является фенилкетонурия, проявляющегося задержкой умственного развития. Кроме моногенных имеются и полигенные типы наследования, когда контроль развития определенного органа или системы осуществляется многими генами.

При нарушениях числа и структуры хромосом страдает геном в целом, так как происходит дисбаланс генетического материала в результате утраты или избыточного количества многих генов. Такие болезни называются хромосомными. Они характеризуются определенным фенотипом, множественными пороками развития органов (например, болезнь Дауна).

Общая теория системного принципа регуляции физиологических функций вошла в историю науки с именем Л. Берталанфи в конце 40-х годов нашего столетия. В рамках самого понятия системы следует выделить основополагающие системные принципы: а) целостность; свойства системы это не сумма ее частей; б) структурность; возможность описания системы через ее структуру; в) иерархичность; соподчиненность составляющих элементов системы; г) взаимосвязь системы и среды.

Понятие функциональной системы, как комплекса взаимодействующих компонентов для получения полезного результата, в современную физиологию ввел П. К. Анохин. Функциональная система представляет собой объединение анатомически различных элементов организма, упорядоченное взаимодействие которых направлено на достижение полезного результата, который рассматривается как системообразующий фактор. Функциональная система формируется на основании целого ряда операций:

1. Афферентный синтез всей имеющейся информации, которая включает наличную афферентацию (обстановочную и пусковую), следы прошлого опыта, мотивационный компонент.

2. Принятие решения на основе всей имеющейся информации с одновременным формированием программы действия и акцептора результатов действия - модели ожидаемого результата. Это означает, что до осуществления любого поведенческого акта в мозге уже имеется представление о нем. Сходное представление об организации деятельности мозга было высказано Н.А. Бернштейном, считавшим, что всякому действию должно предшествовать создание «модели потребного будущего». То есть того результата, на достижение которого направлена складывающаяся функциональная система.

3. Собственно действие, которое организуется за счет эфферентных сигналов из центральных структур к исполнительным органам, обеспечивающим достижение необходимой цели.

4. Сличение на основе обратной связи параметров совершенного действия с моделью - акцептором его результатов; обратная афферентация является необходимым фактором успешности каждого поведенческого акта и основой саморегуляции функциональной системы.

Системный подход базируется на представлении о целесообразности, т. е. под функцией в рамках системного подхода понимают процесс достижения некой цели, результата. На различных этапах этого процесса потребность в вовлечении тех или иных структур может весьма существенно меняться, поэтому констелляция (состав и характер взаимодействия

элементов) функциональной системы очень подвижна и соответствует той частной задаче, которая решается в текущий момент. Наличие цели предполагает, что существует некоторая модель состояния системы до и после достижения этой цели, программа действия, а также существует механизм обратной связи, позволяющий системе контролировать свое текущее состояние (промежуточный результат) по сравнению с моделируемым и на этом основании вносить коррективы в программу действия ради достижения конечного результата.

Системный подход рассматривает организм как открытую систему, целевая функция которой может быть помещена как внутри, так и вне ее. В соответствии с этим взглядом организм реагирует на воздействия внешнего мира как единое целое, перестраивая стратегию и тактику этого реагирования в зависимости от достигаемых результатов каждый раз таким образом, чтобы либо быстрее, либо надежнее достичь модельных целевых результатов. С этой точки зрения реакция на внешний раздражитель угасает тогда, когда сформированная под его воздействием целевая функция оказывается реализованной. Стимул может продолжать действовать либо, напротив, - может прекратить свое действие еще задолго до завершения функциональных перестроек, но раз начавшись, эти перестройки должны пройти весь запрограммированный путь. Реакция закончится только тогда, когда механизмы обратной связи принесут информацию о полной сбалансированности организма со средой на новом уровне функциональной активности. Простой и наглядной иллюстрацией этого положения может служить реакция на любую физическую нагрузку. Для ее выполнения активируются мышечные сокращения, что вызывает необходимость соответствующей активации кровообращения и дыхания, и даже когда нагрузка уже завершена - физиологические функции все еще довольно длительное время сохраняют свою повышенную активность, поскольку они обеспечивают выравнивание метаболических состояний и нормализацию гомеостатических параметров. Функциональная система, обеспечивающая выполнение физического упражнения, включает в себя не только мышцы и нервные структуры, отдающие мышцам приказ сокращаться, но также и кровеносную систему, дыхательную систему, эндокринные железы и множество других тканей и органов, вовлеченных в этот процесс, связанный с серьезными изменениями внутренней среды организма. Таким образом, одни и те же элементы могут входить в состав разных функциональных систем. Взаимодействие различных структур в складывающейся функциональной системе обусловливает ее дальнейшее развитие на основе частных механизмов интеграции (нервных, гуморальных, эндокринных). В свою очередь, сложившаяся функциональная система детерминирует деятельность отдельных органов, поднимая их работу на новую качественную ступень.

Стабильность состава компонентов функциональной системы и характер их взаимосвязи определяются видом реализуемой деятельности. Функциональные системы, обеспечивающие жизненно важные функции (дыхание, сосание), состоят из стабильных, жестко связанных компонентов. Те же системы, которые обеспечивают осуществление сложных поведенческих реакций и психических функций, включают в себя как жесткие, так и в значительной степени гибкие пластичные связи, что создает высокую динамичность и вариативность их организации в зависимости от конкретных условий и задач.

При системном подходе к оценке целостных физиологических актов выявлен вероятностный характер поведения объекта. Выбор ответной реакции на действие внешнего раздражителя осуществляется системами живого организма и организмом в целом в условиях неопределенности. Однако для биологической системы неопределенность выбора ограничивается реакциями, направленными на получение полезного приспособительного результата.

Живой организм представляет собой единое целое, в котором частные физиологические процессы подчинены закономерностям работы сложной целостной системы. Процесс познания физиологических закономерностей немыслим без глубокого изучения структуры органа или системы органов. Поэтому изучение макро - и микроструктуры органа - необходимый этап познания сущности физиологических процессов. Разумеется, речь идет не о механических аналогиях, а о глубоком понимании связи между структурой и функцией живого органа или целостной живой системы.

Каждый орган или система органов выполняет специфическую функцию. Однако самостоятельность системы или органа в целостном организме является относительной. Живой организм представляет собой систему систем, которая в процессе взаимодействия с внешней средой обеспечивает получение полезного приспособительного результата. Так, в реализации поведенческой реакции, связанной с удовлетворением потребности организма в пище, различные физиологические реакции оказываются подчиненными решению главной задачи - получению пищи. Ведущее значение в физиологических механизмах сложных поведенческих актов принадлежит нервной системе.

Управление процессами жизнедеятельности в организме строится по принципу системной иерархичности: элементарные процессы жизнедеятельности подчинены сложным системным зависимостям. Не случайно нервная система у человека и высших животных построена по принципу соподчинения низших отделов высшим. Низшие уровни управления обеспечиваются автоматическими системами регуляции, поддерживающими заданный режим жизнедеятельности.

Будучи системой сложно организованной, организм имеет не один, а несколько контуров регуляции. Центральная нервная система координирует физиологические функции, определяя их ритм и общую направленность. В свою очередь, частные формы физиологических функций оказывают влияние на высший управляющий аппарат. Такая форма контроля и взаимного влияния физиологических функций: является главным содержанием принципа системного управления в организме. Нервная система - это, вероятно, главный, но отнюдь не единственный регуляторный механизм. Весьма важную роль выполняют эндокринные органы - железы внутренней секреции, которые химическим путем регулируют деятельность практически всех органов и тканей. В каждой клетке организма есть, кроме того, и своя внутренняя система саморегуляции.

Следует подчеркнуть, что организм представляет собой открытую систему не только с термодинамической точки зрения, т.е. он обменивается с окружающей средой не только энергией, но также веществом и информацией. Вещество мы потребляем главным образом в виде кислорода, пищи и воды, а выделяем в виде углекислоты, испражнений и пота. Каждый человек является источником зрительной (жесты, позы, движения), акустической (речь, шум от перемещения), тактильной (прикосновения) и химической (многочисленные запахи) информации.

4. Закономерности роста и развития. Соотношение процессов роста и развития. Дифференцировочные процессы. Количественные и качественные изменения в деятельности анатомо-физиологических систем.

Для организма человека, как и для любого другого живого существа характерны основные биологические процессы роста и развития.

Развитие и рост организма - сложные явления, возникающие в результате многих метаболических процессов; размножения клеток, увеличения их размеров, процессов дифференцировки, формообразования и других. Развитие определяется качественными изменениями, отражающими физиологическое состояние органов и систем организма за определенный промежуток времени. Рост - изменение анатомических и морфологических признаков (длина и масса тела), характеризующих количественные изменения в организме человека. Процессы роста и развития находятся в тесной зависимости (друг от друга и протекают тем интенсивнее, чем моложе организм). Однако эти процессы не всегда синхронны: периоды роста и развития сменяются периодами замедления или быстрым переходом в новое качественное состояние с увеличением мышечной силы, двигательной активности, умственной деятельности.

Рост - это количественное увеличение биомассы организма за счет увеличения размеров и массы отдельных его клеток, межклеточных структур, а также увеличения числа клеток благодаря их делению. Рост человека – это проекционное расстояние от верхушечной точки головы до плоскости стоп. Рост человека, в сочетании с другими признаками, характеризует физическое развитие пропорции тела и иногда этническую принадлежность. Рост человека зависит от сочетания факторов внешней среды и наследственности, обнаруживая возрастную, половую, групповую, индивидуальную и эпохальную изменчивость. В ростовом периоде длина тела увеличивается неравномерно, наиболее интенсивно этот процесс идет во время эмбрионального развития. К моменту рождения длина тела ребенка составляет у мальчиков в среднем 51,5 см, у девочек - 51 см. В изменении годичных приростов наблюдается три фазы: уменьшение их от рождения до пубертатного периода, увеличение или становление в пубертатный период и падение после него. Прирост в первый год жизни составляет в среднем 24 см, ежегодное увеличение показателей роста до 3 лет составляет 10 см, с 3 до 7 лет – 6-6,5см, в пубертатный период – 5-7 см. С 10 и до 14 лет девочки растут более интенсивно и обгоняют мальчиков, но после 14 лет мальчики становятся выше. Процесс рост в среднем заканчивается у мужчин 18-20 лет, у женщин в 16-18 лет. Длина тела у женщин в среднем на 8-11 см меньше, чем у мужчин. В последнее время наметилась тенденция увеличения параметров роста у женщин. После окончания роста и примерно до 50 лет длина тела стабильна, а затем постепенно уменьшается.

Этнотерриториальные различия в росте человека не всегда связаны с географическим положением и климатом. Например, малый рост ниже 160 см у мужчин имеют эскимосы, буряты и вьетнамцы; больший выше 170 см имеют шотландцы, шведы и жители Балканского полуострова. Эпохальные изменения роста человека проявляются в частности в акселерации. Патологические изменения в росте связаны с нарушением деятельности желез внутренней секреции (гипофиза).

Процессы роста приводят к появлению количественных различий структур и функций развивающегося организма. В то же время само по себе увеличение размеров тканей и органов приводит к появлению нового их качества и является важнейшим фактором развития.

Развитие - непрерывно протекающий в течение всей жизни человека биологический процесс, сопровождающийся накоплением массы, связанный с важнейшими качественными преобразованиями в организме. В процессе развития происходит усложнение и усовершенствование строения клеток, тканей, органов с приобретением ими способности к более совершенному выполнению функций. На каждом этапе индивидуального развития организм представляет собой гармоничное целое с присущим для данного возраста особенностями, которые во многом определяются темпами роста и развития. Развитие - это качественные преобразования в многоклеточном организме, которые протекают, в первую очередь, за счет дифференцировочных процессов (увеличение разнообразия клеточных структур) и приводят к качественным и количественным изменениям функций организма.

Дифференцировочные процессы, или дифференцировка - это появление специализированных структур нового качества из неспециализированных клеток-предшественниц. Процессы развития обусловливают появление качественных различий в морфологической структуре и организации деятельности физиологических систем. Процессы развития неотделимы от клеточных дифференцировок и создания структур с более высокими функциональными возможностями.

Таким образом, лежащие в основе онтогенеза процессы роста и развития находятся в диалектически противоречивых отношениях, ввиду того, что осуществление ростовых процессов за счет увеличения числа клеток должно приводить к подавлению клеточных дифференцировок, определяющих усложнение структурной и функциональной организации развивающегося организма.

Необходимо подчеркнуть, что диалектически противоречивые отношения между процессами роста и развития составляют одну из движущих сил онтогенетического процесса. При этом рост и развитие в многоклеточном организме всегда разделены - либо в пространстве, либо во времени. Для каждой из тканей характерно чередование этапов роста и этапов дифференцировок. В то же время на протяжении любого возрастного периода восходящей части онтогенеза одни ткани могут интенсивно расти тогда, как другие в этот же период проходят этап активных дифференцировок. Поэтому для организма в целом характерна непрерывная смена мозаичной картины онтогенетического процесса. Понимание этих закономерностей нашло отражение в концепции гетерохронного развития. В отдельные периоды онтогенеза под влиянием внешних или внутренних стимулов происходит синхронизация ростовых или дифференцировочных процессов во многих тканях организма. Такая синхронизация приводит к глобализации онтогенетических изменений, и тогда мы наблюдаем «скачки роста» либо «критические периоды развития». Смысл дифференцировочных процессов заключается в том, что, зигота, образующаяся в результате слияния материнской яйцеклетки с отцовским сперматозоидом, содержит полный двойной генетический аппарат и все дальнейшее развитие представляет собой активацию или репрессию той или иной части генома.

Дифференцировочные процессы могут приводить к появлению качественных, непропорциональных изменений в деятельности физиологических систем организма. На этом простом соображении основано широкое использование в возрастной физиологии относительных показателей, т. е. выражение активности той или иной физиологической функции по отношению к массе тела или площади его поверхности. Этот прием позволяет наглядно увидеть и различить этапы количественного нарастания возможностей физиологических систем и этапы их качественных преобразований. Процесс развития имеет три особенности: гетерохронность, биологическая надежность и акселерация. Гетерохронность – это неодновременное созревание органов и систем органов. Явление избирательного развития отдельных систем и органов получило название гетерохронности или неодновременности развития. Работами лаборатории

Н. К. Анохина установлено, что причина гетерохронности связана с избирательным развитием и неодновременным включением деятельности различных отделов мозга. Иначе говоря, проявление той или иной функции организма возможно, только после созревания соответствующих отделов центральной нервной системы, с которыми связана регуляция данной функции. Примером такой гетерохронности развития может служить становление двигательных умений человека. Учиться играть на фортепиано ребенок может, начиная с пяти - шести лет. Однако способность к выполнению тонких, точных и быстрых движений, необходимых для исполнения сложных музыкальных пьес, у него появится только в среднем или старшем школьном возрасте, после созревания соответствующих центров головного мозга.

Однако гетерохронность не только не мешает правильному гармоническому развитию, но имеет глубокий биологический смысл, который проявляется в увеличении биологической надежности организма. Совершенно естественно, что организм, непрерывно взаимодействуя с окружающей средой, не может всегда находиться на грани жизни и смерти и должен иметь механизмы, обеспечивающие его жизнеспособность в пределах широких колебаний окружающих условий. Поэтому в процессе всего филогенеза от первого комочка протоплазмы до самого совершенного организма происходило широкое накопление жизненных возможностей, создание своеобразного резерва, который и составляет проявление так называемой биологической надежности организма. Примером, подтверждающим высказанное положение, может служить развитие системы свертывания крови.

Известно, что количество тромбина (фермента, вызывающего свертывание крови), содержащегося в 10 мл, достаточно для свертывания всей крови человека; в среднем в организме около 5 литров крови, следовательно, тромбина одного человека вполне достаточно для превращения в сгусток крови 500 человек. Принимая во внимание, что при свертывании потребляется лишь часть этого фактора, нетрудно представить колоссальные резервные возможности всей системы.

Принцип надежности универсален, он присущ как всему организму в целом, так и его системам (центральной нервной системе, дыхательной, пищеварительной, системе кровообращения и т. д.).

Накопление биологической надежности в отдельных органах и системах идет не одновременно, оно осуществляется гетерохронно. В первую очередь максимальное увеличение надёжности происходит в системах, приобретающих на данном этапе развития решающее значение.

Так, например, концентрация факторов, участвующих в свертывании крови у новорожденного, уже близка к взрослому уровню. В течение первых двух лет жизни их количество повышается в 2-3 раза. Это увеличение совпадает с периодом овладения ребенком навыками ходьбы и, несомненно, повышает биологическую надежность организма, подвергающегося на данном этапе развития возросшей угрозе травм и повреждений.

Надёжность биологической системы наследственно закреплена. Вместе с тем она достаточно подвижна и обеспечивает расширение границ жизненных возможностей организма при изменении условий жизни, тренировке и т. д. Так установлено, что наилучшие условия для развития всех анализаторных систем, в том числе и речевого анализатора, создаются в. периоды раннего и первого детства. Отсутствие тренировки и стимулирования развития речи (невозможность общения с людьми) в указанный период приводит к безвозвратной утрате способности овладеть ею. Напротив, раннее направленное воздействие на развитие речи обеспечивает высокую степень ее совершенствования.

Следовательно, неодновременное развитие функций является важнейшим фактом, который подлежит обязательному учёту в педагогической практике. Умелое использование гетерохронности, рациональное распределение информации, научный подход к характеру тренирующего воздействия - важное условие сохранения здоровья и залог успешного гармонического умственного и физического развития подрастающего поколения. Биологическая надежность способность любой системы работать без резких изменений структуры и функции. Другими словами это способность организма выживать даже в неблагоприятных условиях среды. Согласно концепции А.А. Маркосяна, биологическая надежность процесса индивидуального развития обеспечивается не только высоким приспособительным эффектом гетерохронного формирования функциональных систем, но и такими свойствами живой системы, как избыточночть элементов, их дублирование, взаимозамещаемость, быстрота возврата к относительному постоянству и динамичность отдельных звеньев системы.

Акселерация, акцелерация (лат. акцелерацио - ускорение): 1) резкое убыстрение полового созревания, увеличение роста и скорости и его нарастания у детей и подростков, отмечаемое со второй половины XIX в., а также общего увеличение роста и массы (веса) людей по сравнению с предшествующими поколениями. Так, первое удвоение массы тела ныне

происходит в возрасте 4-5, а не в 5-6 мес, как раньше. Смена молочных зубов постоянными начинается не в 6-7, а в 5-6 лет. Окончание роста наступает у девушек ) в 16-17 лет, юношей в 18—19 лет (прежде соответственно к 20-22 и 22-25 годам). Единой причины акселерации не существует. Играет роль улучшение питания, уменьшение заболеваемости инфекционными болезнями в детском возрасте и т. п. Однако ряд авторов связывают процесс акселерации также с изменениями напряженности магнитного поля Земли и электромагнитными загрязнениями.

5. Энергетические затраты в процессе роста и развития. Понятие о «скачке роста». Календарный и биологический возраст, их соотношение, критерии определения биологического возраста на разных этапах онтогенеза.

Понятие о «скачке роста». В тех случаях, когда во множестве различных тканей организма одновременно наблюдаются ростовые процессы, отмечаются феномены так называемых «скачков роста». В первую очередь это проявляется в резком увеличении продольных размеров тела за счет увеличения длины туловища и конечностей. В постнатальном онтогенезе человека такие «скачки» наиболее ярко выражены в первый год жизни (1,5-кратное увеличение длины и 3-4-кратное увеличение массы тела за год, рост преимущественно за счет удлинения туловища), в возрасте 5-6 лет (так называемый «полуростовый скачок», в результате которого ребенок достигает примерно 70 % длины тела взрослого, рост преимущественно за счет удлинения конечностей), а также в 13-15 лет (пубертатный скачок роста как за счет удлинения туловища, так и за счет удлинения конечностей).

Впервые о скачке роста стало известно из исследований графа Ф. де Монбейяра, который в 1759-1777 гг. наблюдал за развитием своего сына, взвешивая его каждые полгода. Эти результаты были впервые опубликованы Бюффоном в приложении к его «Естественной истории». Резкое увеличение скорости роста в период от 12 до 16 лет (пубертатный скачок), замедление снижения скорости ростовых процессов в период от 6 до

8 лет (полуростовой скачок). В результате каждого скачка роста существенно меняются пропорции тела, все более приближаясь к взрослым. Кроме того, количественные изменение темпов роста выражающиеся в увеличении длины тела и изменении его пропорций, обязательно сопровождаются качественными изменениями функционирования важнейших физиологических систем, которые должны «настроиться» на работу в условиях новой морфологической ситуации. Целый ряд качественных возрастных изменений функционирования органов и систем является неизбежным следствием увеличения размеров и изменений пропорций тела в онтогенезе. Сложившаяся на предыдущем этапе онтогенеза организация функции не способна обеспечить устойчивый процесс в новых условиях, поэтому требуется ее более или менее существенная перестройка.

Чередование периодов роста и дифференцировки служит естественным биологическим маркером этапов возрастного развития, на каждом из которых организм имеет специфические особенности, никогда не встречающиеся в таком же сочетании на любом из других этапов. Отсюда вытекает необходимость всегда соотносить анализ состояния организма (как по морфологическим признакам, так и по функциональным) с конкретным этапом возрастного развития. Иными словами, этапы онтогенеза реальная последовательность событий, неизменно повторяющаяся в процессе развития каждого индивидуума.

По данным Гундобина, периоды бурного роста совпадают с малым расходом энергии, даже в период самого интенсивного роста на это расходуется не более 4-5 % суточного потребления энергии. Таким образом, видимое глазу изменение размеров и пропорций тела на самом деле представляет собой достаточно легко (с точки зрения энергетики организма) реализуемый процесс. Совершенно иначе обстоит дело с дифференцировочными процессами, определяющими динамику качественного развития организма. Количество синтезов, которые протекают в процессе дифференцировок, возможно, не столь велико, но их энергетические затраты намного выше. Экспериментально показано, что в периоды, когда замедляется рост организма, активизируются дифференцировочные процессы, существенно повышается интенсивность основного обмена, т. е. тех энергозатрат, которые не связаны с реализацией каких-либо конкретных функций.

На каждом этапе онтогенетического развития решаются свои стратегические задачи, которые определяют структурную и функциональную специфику этих этапов. Иными словами, каждый этап развития посвящен достижению некоей промежуточной цели, без чего не может быть полноценно реализован следующий этап. Нарушения и отклонения в динамике развития, препятствующие достижению таких промежуточных, этапных целей, могут служить причиной самых тяжелых болезней развития. Поэтому так важно поддерживать на каждом этапе развития ребенка условия, адекватные его морфофункциональным возможностям и способствующие росту и развитию, а не тормозящие или искусственно стимулирующие естественный ход этих процессов.

В настоящее время индивидуальное развитие человека, рассматривают, с одной стороны, как целостный, с другой, - как фазовый процессы. Каждая фаза, или этап, представляет собой закономерный качественный период, который осуществляется при определенных условиях. До настоящего времени нет общепринятой классификации возрастных периодов, что затрудняет единый подход к систематизации результатов исследований. Однако проблема возрастной периодизации остается актуальной не только с точки зрения теории, но и практики. Очень важно знать, когда, какие и на каком возрастном этапе онтогенеза наиболее эффективны и безопасны для здоровья ребенка те или иные методы коррекционно-педагогического воздействия.

Одни исследователи за основу периодизации берут созревание половых желез, скорость роста и дифференцировки тканей и органов, другие - уровень созревания костей или степень развития центральной нервной системы. Распространенная в настоящее время возрастная периодизация с выделением периодов новорожденности, ясельного, дошкольного и школьного возрастов, подразделяющегося, в свою очередь, на младший, средний и старший школьные возрасты, отражает, скорее, существующую систему детских учреждений, нежели системные возрастные особенности. Значительное распространение получила схема возрастной периодизации, рекомендованная Симпозиумом по проблеме возрастной периодизации в Москве (1965). По этой схеме в жизненном цикле человека выделяют следующие периоды (табл. 1).

В данной классификации возрастных периодов учитываются половые особенности в развитии человека, а также связь календарного возраста с биологическим. Хронологический (календарный) возраст в различных странах отсчитывается по-разному. В большинстве стран он регистрируется с момента рождения. В странах Востока (например, в Корее) дополнительно учитывается и период развития человека до рождения, и это справедливо, т. к. истинное «рождение» человека происходит в момент зачатия. Появление же новорожденного знаменует лишь окончание первого этапа развития. Новорожденный не является простой, уменьшенной копией взрослого, а отличается от него рядом качественных особенностей. Ребенок обладает необходимым набором запрограммированных морфологических и функциональных свойств, обеспечивающих ему существование в условиях окружающей среды, но его физиологические возможности далеко не соответствуют функциональной активности взрослого организма.

Морфологические критерии биологического возраста. Широкий разброс индивидуальных вариантов темпов развития приводит к тому, что календарный (паспортный) возраст и уровень морфо-функционального развития (биологический возраст) могут довольно существенно расходиться. Между тем для проведения социальных, педагогических, да и лечебных мероприятий с ребенком гораздо важнее ориентироваться на его индивидуальный уровень морфофункциональной зрелости, чем на календарный возраст. В связи с этим возникает задача оценки биологического возраста Комплексное антропологическое и физиологическое исследование могло бы дать однозначный ответ на такой вопрос, но широкое проведение подобных исследований практически невозможно, а между тем знание степени биологической зрелости организме необходимо для многих практических целей. Поэтому выработаны простые морфологические критерии, которые с известной долей вероятности могут охарактеризовать биологический возраст ребенка.

Самый простой, но и самый грубый способ оценки биологического возраста - по пропорциям тела - соотношению длины конечностей и туловища. При этом следует подчеркнуть, что отдельно длина или масса тела, а также размер любой части тела не могут быть использованы в качестве критериев биологического возраста. Превышение уровня физического развития над среднепопуляционными значениями, также как и его отставание, само по себе еще не говорит о степени морфофункциональной зрелости организма. Так, например, высокий рост ребенка может означать не только то, что он быстрее других развивается (это как раз нам и предстоит выяснить), но также и то, что он станет высоким взрослым и уже сейчас обгоняет своих сверстников. Различить эти альтернативы по одному измерению невозможно. Другое дело - пропорции тела, учитывающие соотношение степени развития отдельных его частей: головы, туловища конечностей. Но такая оценка может давать только очень грубый, приближенный результат, так как здесь вмешивается фактор биологического разнообразия, т.е. конституциональной принадлежности индивида. У потенциальных долихоморфов уже в детском возрасте ноги могут быть относительно длиннее, чем у их сверстников-брахиморфов, хотя скорость морфофункционального развития брахиморфов по многим показателям часто оказывается выше. Поэтому, судя по пропорциям тела, можно с уверенностью отнести ребенка только к той или иной возрастной группе, причем достаточно широкой.

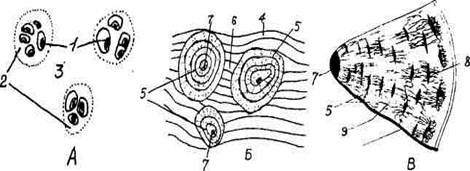

Костный возраст. Гораздо более точный результат дает исследование костного (скелетного) возраста. Оссификация каждой кости начинается с первичного центра и проходит через ряд последовательных стадий увеличения и формирования области окостенения. Кроме того, в ряде случаев появляется один или несколько дополнительных центров окостенения в эпифизах. Наконец, эпифизы срастаются с телом кости, и созревание на этом, завершается. Все эти этапы легко можно увидеть на рентгенограмме. По числу имеющихся центров окостенения и степени их развития можно достаточно точно судить о костном возрасте. На практике наиболее часто для этих целей используют кисть и запястье (обычно левой руки). Это связано как с особенностями строения этого звена тела (множество костей и эпифизов), так и с технологическим удобством, сравнительной дешевизной и безопасностью процедуры. Сравнение полученной рентгенограммы со стандартами и балльная оценка степени развития многих костей позволяют количественно (в годах и месяцах) выразить полученный результат. Недостаток этого метода заключается в том, что он довольно трудоемок и требует проведения дорогостоящего и небезопасного для здоровья рентгенологического исследования.

Зубной возраст. Если подсчитать число прорезавшихся (или сменившихся) зубов и сопоставить эту величину со стандартами, можно оценить так называемый зубной возраст. Однако возрастные периоды, когда такое определение возможно, ограничены: молочные зубы появляются в интервале от 6 месяцев до 2 лет, а смена их на постоянные происходит с 6 до 13 лет. В период от 2 до 6 лет и после 13 лет определение зубного возраста теряет смысл. Правда, возможно производить оценку степени окостенения зубов на основании рентгенограмм, как и в случае костного возраста, однако такой метод по понятным причинам не получил практического распространения.

Внешние половые признаки. В период полового созревания биологический возраст можно оценивать по внешним половым признакам. Есть разные - количественные и качественные - методики учета этих признаков. Но все они оперируют одним и тем же набором показателей: у юношей это размер мошонки, яичек и полового члена, оволосение на лобке, в подмышечных впадинах, на груди и на животе, появление поллюций, набухание сосков; у девушек это форма и размер грудных желез и сосков, оволосение на лобке и в подмышечных впадинах, время первого появления и установления регулярных менструаций.

Последовательность появления и динамика степени выраженности перечисленных признаков хорошо известны, что дает основания для достаточно точной датировки биологического возраста в период от 11-12 до 15-17 лет. Таким образом, биологический возраст отражает степень биологического и социального развития человека на каждом возрастном этапе. В разные периоды онтогенеза используют различные методики определения биологического возраста. Так, до 1 года о степени развития ребенка косвенно судят по увеличению массы тела. В последующие периоды критериями соматической зрелости может служить количество прорезавшихся постоянных зубов. При меньшем количестве прорезавшихся постоянных зубов делается заключение об отставании, а при большем – об опережении биологического возраста по отношению к стандартному. Кроме этого. В качестве критериев биологического возраста служит достижение определенных пропорций тела.

Если индивидуальные значения оказываются больше приведенных показателей, это свидетельствует об отставании, если ниже средних значений - об опережении темпов биологического развития. Биологический возраст считается отстающим от паспортного, если два показателя из трех (длина тела, зубной возраст, пропорции тела) оказываются меньше средних данных.

Косвенным показателем биологической зрелости детей дошкольного возраста считается филиппинский тест. Этот показатель положителен в тех случаях, когда пальцами правой руки, положенной на голову при ее вертикальном удержании, дети перекрывают левую ушную раковину.

У детей 11-17 лет показателем биологического возраста является степень полового созревания (формирование вторичных половых признаков в определенной последовательности).

Следует отметить, что всякая возрастная периодизация довольно условна, но она необходима для учета меняющихся в процессе онтогенеза физиологических и морфологических свойств организма детей. Она может быть использована для разработки научно-обоснованной системы охраны их здоровья, для создания таких приемов воспитания и обучения, которые были бы адекватны каждой возрастной ступени и способствовали бы оптимальному развитию физических и психических возможностей.

Именно этим требованиям в большей степени отвечает медико-биологическая классификация возрастных периодов детства, которая указывает уровень развития детей на каждом этапе онтогенеза и зависимости от биологических и социальных факторов.

Биологические факторы являются предпосылкой развития социальных, а социальные факторы, в свою очередь, изменяют развитие биологических. В качестве критерия уровня развития в данной классификации использовались: степень созревания тканей и окостенения скелета, особенности развития двигательной сферы и высшей нервной деятельности, а также социальные и педагогические аспекты. В рассматриваемой классификации уделяется большое внимание периоду внутриутробного развития.

Критические периоды в развитии детей и подростков

Переход от одного возрастного периода к последующему обозначают как переломный этап индивидуального развития (или критический период). В целом критические периоды характеризуются повышенной чувствительностью к действию как позитивных, так и негативных агентов. Они оказывают существенное влияние на последующие этапы развития и на весь жизненный цикл человека.

Половое развитие - это формирование физиологических функций и поведенческих реакций, обеспечивающее воспроизведение потомства в период зрелости. В широком смысле слова половое развитие включает процессы дифференцировки и созревания половых клеток, формирования под воздействием половых гормонов и факторов социальной среды мужской и женской особи, а также половой мотивации, полового ритуального поведения, полового взаимодействия, оплодотворения, беременности, родов, лактации и последующего воспитания потомства. С биологической точки зрения половая функция обеспечивает продолжение каждого вида животных, а также человека.

Все эти процессы регулируются деятельностью единой функциональной системой, от которой зависят проявления половой зрелости организма в различные периоды жизни человека. Существует понятие акушерского пола, который устанавливается при рождении ребенка по строению наружных половых органов. Строением не только наружных, но и внутренних половых органов обусловливается морфологический или соматический пол. Однако морфологический пол не всегда отражает истинный пол субъекта. Истинный пол зависит от строения половых желез (яичники, семенники) и носит название гонадного пола. Истинным его называют потому, что он определяет:

а) гаметный пол - способность половой клетки образовывать спермин или яйцеклетки, т.е. выполнять функцию воспроизведения, присущую тому или иному полу;

б) гормональный пол - способность половой железы вырабатывать половые гормоны (женские или мужские).

Гонадный пол дифференцируется на ранних стадиях эмбриогенеза (с 6-й по 10-ю неделю внутриутробного развития) в соответствии с генетическим кодом, т.е. набором половых хромосом, где наличие XX хромосомы обусловливает дифференцировку женской, a XY - мужской гонады.

В процессе полового созревания различают четыре периода: пубертатный, переходный, зрелый и инволюционный.

Пубертатный возрастной период - это время, на протяжении которого в организме происходит внутренняя перестройка, завершающаяся достижением половой зрелости, т.е. способности к размножению. В пубертатном периоде пробуждается половое влечение (либидо), происходит стремление к самоутверждению личности, что находит выражение и в половой сфере. Это один из важнейших периодов онтогенеза.

Пубертатное ускорение роста касается и собственно половых органов мальчика и девочки. На основе данных, полученных несколькими авторами, выведена суммарная кривая роста некоторых половых органов которая, несмотря на определенные недостатки, обусловленные трансверсальным характером наблюдений, является наглядным подтверждением ускорения роста половых органов в пубертатный период.

6.Темпы полового развития и биологическая обусловленность продолжительности жизни.

озраст |

Половые признаки |

|

|

9-11 лет |

Начало роста яичек и полового члена. |

|

|

11-12 лет |

Увеличение активности простаты; изменения гортани. |

|

|

12-13 лет |

Значительный рост яичек и полового члена. Рост волос на лобке (по женскому типу). |

|

|

13-14 лет |

Быстрый рост яичек и полового члена; узлообразное уплотнение околососковой области. Начало изменения голоса. |

|

|

14-15 лет |

Рост волос в подмышечных впадинах, изменение голоса; появление волос на лице; дальнейший рост яичек; пигментация мошонки, первая эякуляция. |

|

|

15-16 лет |

Созревание сперматозоидов. |

|

|

16-17 лет |

Оволосение лобка (по мужскому типу). Рост волос по всему телу. |

|

|

17-21 лет |

Остановка роста скелета. |

|

|

Последовательность возникновения половых признаков у девочек в зависимости от возраста показана в табл.

Последовательность появления половых признаков у девочек

Возраст, годы |

Половые признаки |

9-10 |

Рост костей таза, округление ягодиц, незначительное приподнятие сосков |

10-11 |

Куполообразное приподнятие молочной железы (так называемая стадия бутона). Появление волос на лобке |

11-12 |

Изменения эпителия влагалища, увеличение внутренних и наружных половых органов |

12-13 |

Развитие железистой ткани молочных желез и прилегающих к околососковому кружку участков: околососковая область, однако, продолжает преобладать, образуя на вершине молочной железы заостренный конус. Пигментация сосков. Щелочная реакция влагалищного секрета переходит в сильнокислую. Первые менструации |

13-14 |

Рост волос в подмышечных впадинах. Менструации в большинстве случаев нерегулярные |

14-15 |

Резкие изменения формы ягодиц и таза. Возможна беременность |

15-16 |

Угри, более низкий голос, регулярные менструации |

16-17 |

Обычно остановка роста скелета |

7. Понятие физического развития. Телосложение и конституция. Типология физического развития.