- •Выбросы в атмосферу и их характеристика

- •Техника и технология удаления взвешенных веществ из атмосферных выбросов.

- •Основные характеристики пылеуловителей

- •Dч Диаметр пылинок (нижние кривые), мкм

- •Электрофильтры

- •Подготовка выбросов перед очисткой в пылеулавливающих устройствах

- •Проектирование технологических процессов очистки промышленных выбросов

Выбросы в атмосферу и их характеристика

Единой общепризнанной классификации источников выбросов, так. же как и единой классификации выбросов, не существует. Однако на основании ГОСТ 17. 2. 1. 01-76, ГОСТ 12. 2. 01. 04—77 и ряда литературных источников, можно дать классификацию по нескольким признакам.

Классификация выбросов. Выбросы подразделяются на следующие классы.

1. Парогазовые и аэрозольные. Парогазовые выбросы — смесь газов, не несущих в себе твердых или жидких взвешенных частиц. Эта группа делится на:

1а — выбросы, не подлежащие очистке по причине их безвредности либо по причине экономической целесообразности рассеивания через невысокие трубы, либо из-за полного отсутствия технических возможностей очистки в данный период времени.

1б — выбросы, подлежащие обязательной очистке. Сюда относятся выбросы, содержащие вредные компоненты, отрицательное влияние которых не может быть устранено только путем рассеивания. Подразумевается, что технические средства для очистки имеются.

Эта категория выбросов встречается крайне редко. В большинстве случаев парогазовыми называют аэрозольные выбросы, где концентрация дисперсной среды пренебрежимо мала.

Аэрозольные выбросы — смесь газов, несущая твердые и жидкие взвешенные частицы. Эта группа делится на:

2а — аэрозоли, в которых дисперсная фаза подлежит улавливанию, а парогазовая (дисперсная среда) относится к подгруппе 1а и при этом не оказывает влияния на работу газоочистных сооружений.

26 — аэрозоли, в которых дисперсная фаза подлежит улавливанию, а дисперсная среда относится к подгруппе 1а и при этом оказывает определенное влияние на ход очистки. Например, ничтожное содержание S02 не требует его улавливания, но внутри воздуховода может образоваться слабокислый концентрат, вызывающий коррозию.

2в — аэрозоли, в которых дисперсная фаза подлежит улавливанию, а парогазовая (дисперсная среда) относится к подгруппе 1б. В этом случае требуется либо комбинированная очистка в одном аппарате, либо комбинация последовательно расположенных аппаратов для селективного улавливания дисперсной фазы и вредных примесей дисперсионной среды.

2г — аэрозоли, у которых дисперсная среда относится к подгруппе 1б, а дисперсная фаза улавливанию не подлежит (например, из-за низкой ее концентрации) и в то же время не оказывает влияния на процесс очистки.

2д — аэрозоли, у которых дисперсная среда относится к подгруппе 1 б, а дисперсная фаза улавливанию не подлежит, однако может оказывать влияние на процесс очистки (например, постепенно загрязнять жидкий или твердый поглотитель).

2е — аэрозоли, у которых дисперсная среда относится к подгруппе 1а, а дисперсная фаза — к подгруппам 2г или 2д.

2. Технологические и вентиляционные. К технологическим относятся хвостовые выбросы технологических процессов, выбросы при продувке технологического оборудования, постоянно действующие дыхательные трубы, периодически действующие предохранительные клапаны, трубы ТЭЦ| и котельных и т. п. Технологические выбросы характеризуются высокой концентрацией вредных веществ при относительно небольшом объеме газовоздушной смеси.

К вентиляционным относятся выбросы общеобменной и местной вытяжной вентиляции. Вентиляционные выбросы общеобменной вентиляции характеризуются большими объемами газовоздушной смеси, но низкими концентрациями вредных веществ. Объемы вентиляционных выбросов бывают настолько велики, что валовое количество вредных веществ, содержащихся в них, часто превышает технологические. Поэтому в настоящее время появилась настоятельная необходимость в разработке современных методов и средств очистки не только технологических, но и вентиляционных выбросов.

3. Организованные и неорганизованные. К организованным относятся выбросы, отводимые от мест выделения трубами, газоходами, воздуховодами, что позволяет применять для улавливания содержащихся вредных веществ соответствующие установки. Неорганизованными являются выбросы, поступающие в атмосферу в виде ненаправленных потоков газа в результате нарушения герметичности оборудования, отсутствия или не-] удовлетворительной работы оборудования по отсосу газа в местах загрузки, выгрузки или хранения продукта.

4. Нагретые и холодные. Различаются по перепаду температур между выбросом и окружающей средой.

В соответствии с ГОСТ 17. 2. 1. 01—76 выбросы классифицируются по составу. При этом они имеют условное обозначение. Структура условного обозначения:

Первая цифра — агрегатное состояние: газообразные (А), жидкие (К)|

твердые (Т).

Вторая и третья: химический состав: сернистый ангидрид (01), оксид углерода (02), оксиды азота (в пересчете на N02) (03), свинец и его соединения (в пересчете на РЬ) (22), сажа (23), металлы и их соединения (24) пыль (25), прочее (26).

Четвертая цифра — размер частиц

менее 0, 5 ∙ 10 -6 М……………………………………………………………....…... (1)

от 0, 5 ∙ 10 -6 до 3 ∙ 10 -6 М………………………………………………….....…….. (2)

от 3 ∙ 10 -6 до 10 ∙ 10 -6 М……………………………………………….....………… (3)

от 10 ∙ 10 -6 до 50 ∙ 10 -6 М…………………………………………….....………….. (4)

свыше 50 ∙ 10 -6 М…………………………………………………....………………. (5)

Пятая цифра — масса частиц

менее 1 кг/ч………………………………………………………...………………… (1)

от 1 до 10 кг/ч включ……………………………………………..………………… (2)

от 10 до 100 кг/ч включ ……………………………………………......……………………... (3)

от 100 до 1000 кг/ч включ ……………………………………….......………………………. (4)

от 1000 до 10000 кг/ч включ……………………………….......……………………………..(5)

от 10000 кг/ч…………………………………………………....…………………………… (6)

Пример условного обозначения: А. 01. 0. 5., К. 20. 2. 3., Т. 23. 2. 3.

Выброс, состоящий из сернистого ангидрида с массой 2000 кг/ч, кислоты с размером частиц от 0, 5 до 3 мкм и массой 50 кг/ч, сажи с размером мкм с массой 60 кг/ч.

Классификация источников выбросов. Источники выбросов подразделяются:

/. По характеру происходящих в них технологических процессов: топочные устройства, сушильные агрегаты, различные печи и т. д. Характеристика источников выбросов по отраслям будет дана в главе 3. 1.

2. На точечные, линейные и плоские источники.

Точечный источник —- источник, выбрасывающий загрязняющие атмосферу вещества из установленного отверстия. Линейный источник — Источник, выбрасывающий загрязняющие атмосферу вещества с установленной линии. Плоский источник — источник, выбрасывающий загрязняющие атмосферу вещества с установленной площади.

К точечным выбросам относятся трубы, шахты, крышные вентиляторы и т. д. К линейным — аэрационные фонари, технологические линии и ряд близко расположенных источников.

На. высокие источники (Н ≥ 50 м); источники средней высоты

(Н = 10 ÷ 50 м); низкие источники (Н= 2 ÷ 10 м), наземные источники (Н ≤ 2 м).

На стационарные и передвижные.

5. На источник непрерывного действия, прерываемого действия, нерегулярного действия.

Источник непрерывного действия — источник, выбрасывающий загрязняющие вещества непрерывно, в течение длительного времени.

6. Затененные и незатененные.

Критерии выбросов. Критерии выбросов применяются для следующих целей:

определение загрязнений;

контроль выбросов от источников;

—- установление существующего уровня и предела опасно возрастающего загрязнения атмосферы;

контроль функционирования газоочистного оборудования;

оценка технического уровня производства;

инспекционные цели.

Критерии выбросов бывают количественные и качественные. Количественные показатели могут быть выражены в массовых или объёмных единицах либо в процентном отношении к различным параметрам, таким как продолжительность, масса или объем газов, выходящих из источника, производительность источника или объем потребляемого сырья, выход конечного либо промежуточного продукта. К количественным показателям относятся:

1. Массовый поток выброса М (мощность выброса). Это масса выделяющихся загрязняющих веществ в единицу времени. Выражают его в г/с, кг/ч, т/г. Этот критерий дает сведения об общем количестве выбросов и поэтому является главным образом гигиеническим и балансовым критерием. Он не слишком полезен при ограничении выбросов.

2. Массовая концентрация выброса С. Масса выделяющихся загрязняющих веществ, отнесенная к единице объема газа при условиях сухого или влажного газа, стандартизированных по температуре и давлению (температура О °С и давление 101,325 кПа).

Такой «концентрационный критерий» весьма полезен для технологии и контроля загрязнений, поскольку он выражает концентрацию и степень отделения загрязняющего вещества в отходящем газе и позволяет предложить варианты очистки загрязненных газов:

г/м3,

(1.3)![]()

где V— объёмный расход газа.

В соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) этот показатель выражают в мг/м3 или г/м3.

3. Коэффициент выброса Мк. Представляет собой отношение массы выделившегося загрязняющего вещества к массе или другой величине, выражающей количество продукции промышленного источника. Он является технологически продукционным критерием и выражается в кг/т или кг/кВт ч.

Такой критерий труднее определить, так как помимо упомянутых выше данных необходимо непрерывно фиксировать выход продукции источника загрязнения. Определение Mк для различных предприятий, производящих одинаковую продукцию, позволяет выделить то из них, которое создает рациональную основу для установления более низких пределов для остальных предприятий:

(1.4)![]()

где Р — количество продукции, произведенное за единицу времени.

Качественные критерии используются в дополнение к количественным. К ним относятся плотность и чернота дыма, его способность поглощать или отражать свет, запах и т. д. Наиболее распространен критерий плотности дыма, используемый в основном в целях контроля. При этом используются специальные таблицы сопоставления плотности дыма и массовой концентрации.

Оценка выбросов от отдельного источника производится по следующим показателям:

Расход выбросов (м3/ч или м3/с). Необходимо знать максимальный, минимальный и средний объем, а также пиковые скачки, если таковые предполагаются. Эти сведения необходимы, поскольку степень очистки газов в большинстве аппаратов зависит от расхода.

Температура выбросов и ее возможные колебания (средняя, минимальная, максимальная, пиковые скачки). Нижний предел температуры определяет опасность конденсации паров, верхний — опасность деформации и термического разрушения конструктивных элементов.

Температура конденсации паров агрессивных жидкостей.

Химический состав парогазовой фазы выброса (объемная доля компонентов, %).

Свойства дисперсной фазы:

химический состав;

дисперсный состав;

истинная и насыпная плотность;

абразивные свойства;

концентрация, мг/м3;

удельное электрическое сопротивление;

способ образования частиц дисперсной фазы (дробление, конденсация, возгонка, сжигание топлива и др.), а также данные по их морфологии.

Массовый поток выброса или массовая концентрация выброса.

Другие специфичные особенности выбросов: влажность, давление,

линейная скорость и т. д.

Определение основных показателей выбросов осуществляется при инвентаризации. Инвентаризация выбросов представляет собой систематизацию I сведений об их количестве и составе, о распределении источников по территории (ГОСТ 17.2.1.04-77). При этом определяются параметры источника выбросов: высота и диаметр, а также временной режим работы источников.

Основной целью инвентаризации выбросов загрязняющих веществ является получение исходных данных для:

оценки степени влияния выбросов загрязняющих веществ предприятия на окружающую среду (атмосферный воздух);

установление предельно допустимых норм выбросов загрязняющих веществ в атмосферу как в целом по предприятию, так и по отдельным источникам загрязнения атмосферы;

организация контроля соблюдения установленных норм выбросов загрязняющих веществ в атмосферу;

оценки экологических характеристик, используемых на предприятии технологий;

планирование воздухо-охранных работ на предприятии.

Расчет выбросов загрязняющих веществ производится с использованием удельных показателей, т. е. выбросов загрязняющих веществ, приведенных к единице времени, оборудования, массе получаемой продукции или расходуемых материалов.

На основании проведенной инвентаризации ведется учет источников и заполняются типовые формы первичной отчетной документации (ПОД), включающие три журнала (приложение №1):

учета стационарных источников загрязнения и их характеристик (форма №ПОД-1). Заполняется непосредственно после выполнения измерений по ряду показателей;

учета выполненных мероприятий по охране атмосферного воздуха (форма ПОД-2). Заполняется один раз в квартал и служит для текущего учета сроков, объемов и результатов внедрения мероприятий по охране воздушного бассейна;

учета работы газоочистных и пылеулавливающих установок (форма №ПОД-3). Заполняется ежедневно и служит для учета фактической продолжительности работы газопылеулавливающих установок.

Работа по проведению инвентаризации должна включать следующие этапы:

ознакомление с технологическими процессами, выполняемыми на предприятии;

составление перечня всех выделяющихся загрязняющих веществ и источников;

проведение обследования источников выделения и загрязнения атмосферы, эффективности пылегазоочистного оборудования, определение их характеристик.

При инвентаризации выбросов должны использоваться непосредственные инструментальные замеры в соответствии с действующими стандартами и рекомендованными методиками. По каждому источнику определяется расход газа и отбираются пробы для определения концентраций различных примесей. По этим данным рассчитываются секундные и годовые выбросы (мощность выбросов). К сожалению, очень часто организация, проводящая инвентаризацию, не выполняет натурных замеров и анализов, а пользуется расчетными отраслевыми методиками. В этом случае результаты инвентаризации могут оказаться ложными.

Инвентаризация должна проводиться один раз в пять лет. В случае реконструкции и изменения технологии производства предприятие производит уточнение ранее полученных данных.

Определение термодинамических параметров выбросов.

Наиболее важными термодинамическими параметрами выбросов являются скорость и расход газа, температура и влажность.

Место для проведения измерений выбирается с таким расчетом, чтобы эти измерения обеспечивали получение наиболее достоверных данных. Так как обычно места измерений используются и для отбора проб аэрозольных частиц, то желательно выбирать вертикальные участки газоходов.

Измерительное сечение должно располагаться на прямом участке газохода с установившимся газовым потоком, где отсутствуют возвратные или вращательные движения газа. Желательно, чтобы измерительное сечение находилось от местного сопротивления на расстоянии 5-6 диаметров газоходов или более и 3—4 диаметров газохода до места возмущения (задвижка, дроссель, повороты и т. д.). Если нельзя выбрать мерное сечение, отвечающее этим требованиям, то можно проводить измерения на прямолинейном участке газохода, разбив его в направлении движения газа. Минимальная длина прямого участка перед местом отбора составляет 2D, а после него 0,5D. Скорость газа в измерительном сечении должна быть не менее 4 м/с.

Определение расхода выбросов. Определить объемный расход можно, непосредственно используя дроссельные устройства (например, камерные диафрагмы), ротаметры или через скорость движения газов. В последнем случае применяются пневмометрические трубки и микроманометр, термоанемометр.

Измерение скорости термоанемометрами основано на законе вынужденной конвективной теплоотдачи от предельно обтекаемого потоком тела, обогреваемого стабилизированным источником тела.

Определение скорости и расхода газа пневмометрическими трубками. Пневмометрические трубки предназначены для измерения статического, динамического и полного давления газового потока. Зная динамическое давление и плотность газа, можно определить линейную скорость газового потока в точке замера.

Измерение расхода газа с помощью пневмометрических трубок обладает рядом преимуществ перед другими методами. Для них не нужны длинные участки для равномерности потока, поскольку эти приборы служат для измерения локальных скоростей. Трубки невелики по размерам, поэтому их можно ввести через небольшие штуцеры; они не создают добавочного сопротивления потоку и часто из-за сложности конфигурации газоходов являются единственными приборами для измерения скорости газопылевого потока.

Пневмометрическая трубка имеет два канала, один из которых воспринимает полное давление, а другой — только статическое. При подключении обоих каналов к показывающему прибору таким образом, чтобы воспринимаемые давления были направлены навстречу друг другу, прибор покажет разность между полным и статическим давлением, т. е. динамическое давление. В качестве показывающего прибора могут применяться U-образные манометры, тягонапоромеры ТНЖ, микроманометры.

В зависимости от конструкции статическое давление воспринимается пневмометрической трубкой с большими или меньшими отклонениями от его истинной величины, что в свою очередь влечет за собой некоторое искажение при замерах динамического давления. Поэтому величины динамических давлений, полученных с помощью пневмометрических трубок, приходится умножать на поправочный коэффициент Ктр, являющийся безразмерной величиной, представляющей собой отношение истинного значения Рд, Па к замеряемой его величине Рх:

Рд=РхКтр. (1.6)

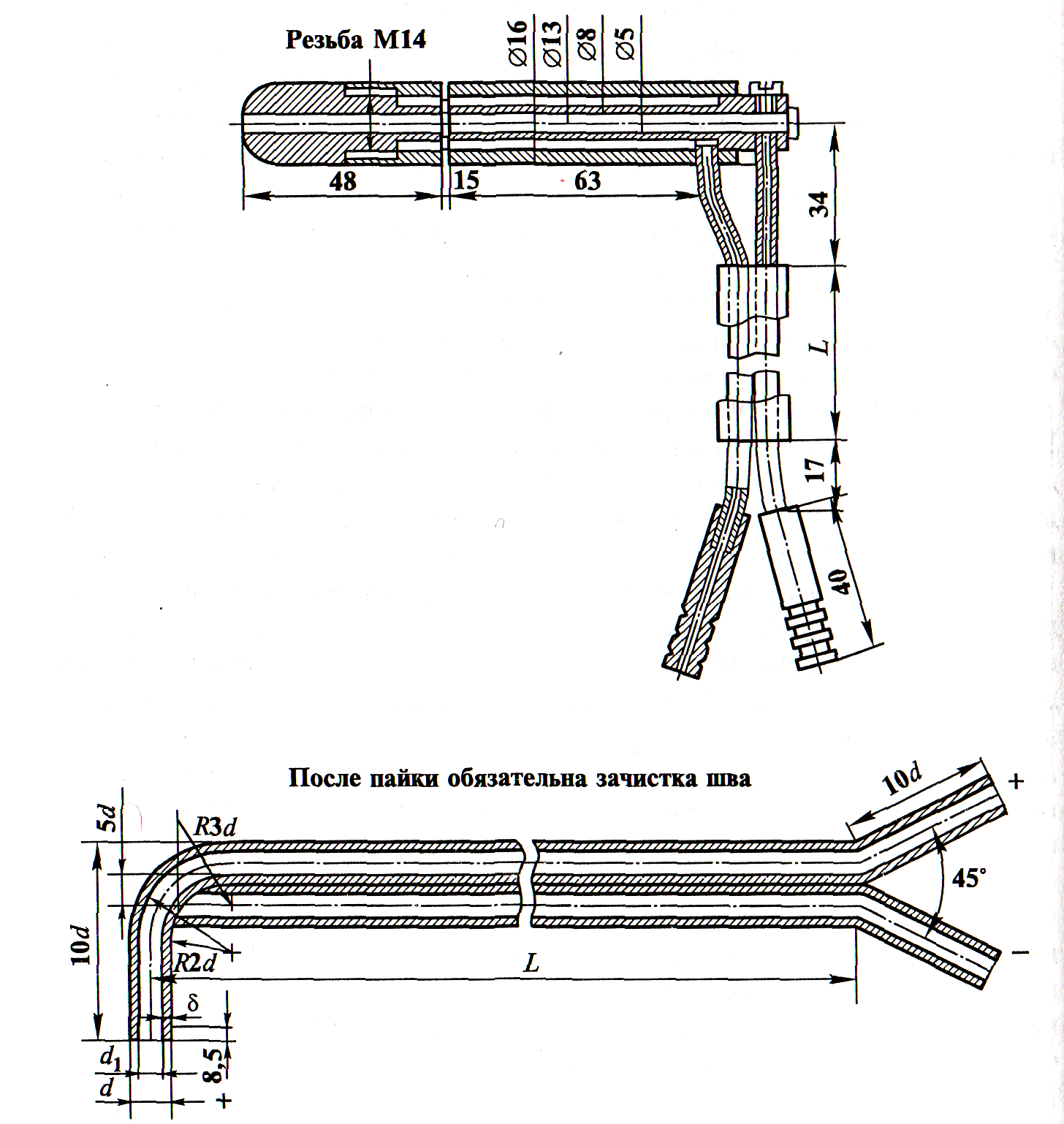

На рис. 1-4 приведены конструкции пневмометрических трубок.

![]()

![]()

![]()

Трубка Прандтля имеет головку (рис. 1) с полусферическим наконечником, устанавливаемую параллельно движению газов. В головке есть центральное отверстие, соединяющееся с одним из каналов трубки. Через этот канал на показывающий прибор передается давление, соответствующее полному давлению движущегося потока, набегающего на полусферический наконечник. На боковой поверхности головки сделаны щелевые отверстия, сообщающиеся с другим каналом трубки. Эти отверстия воспринимают и передают на показывающий прибор лишь статическое давление, причем почти без искажений благодаря небольшой ширине щелей и их расположению в зоне нулевого динамического давления. Трубка Прандтля дает погрешность до 2%. При отклонениях трубки от оси потока не более 15° ее можно не тарировать. Основной недостаток трубки — при запыленности газов свыше 10 г/м3 она быстро забивается пылью.

Трубка конструкции НИИОгаз (рис. 2) для замера статического давления имеет фасонный вырез и припаивается перед стержнем трубки полного напора. Показания динамического напора трубки этой конструкции почти вдвое больше действительного, что важно при измерении небольших скоростей. Конструкция трубки позволяет легко продувать и прочищать ее, что дает возможность проводить многократные измерения без засорений.

Трубка конструкции Гинцветмет (рис. 3) цилиндрического профиля имеет два канала (для измерения полного и статического напоров), заключенные в оправляющую их трубку большого диаметра. Наконечник оправляющей трубки имеет два отверстия, соединенных с внутренними трубками (лобовое — с трубкой для измерения полного напора, тыльное — статического напора). Достоинством этой пневмометрической трубки является стабильность показаний при отклонении оси отверстий от оси пылегазового потока до 20°. Она малочувствительна к забиванию пыли.

Скорость движения газов как при ламинарном, так и при турбулентных режимах неодинакова в разных точках сечения газопровода.

![]()

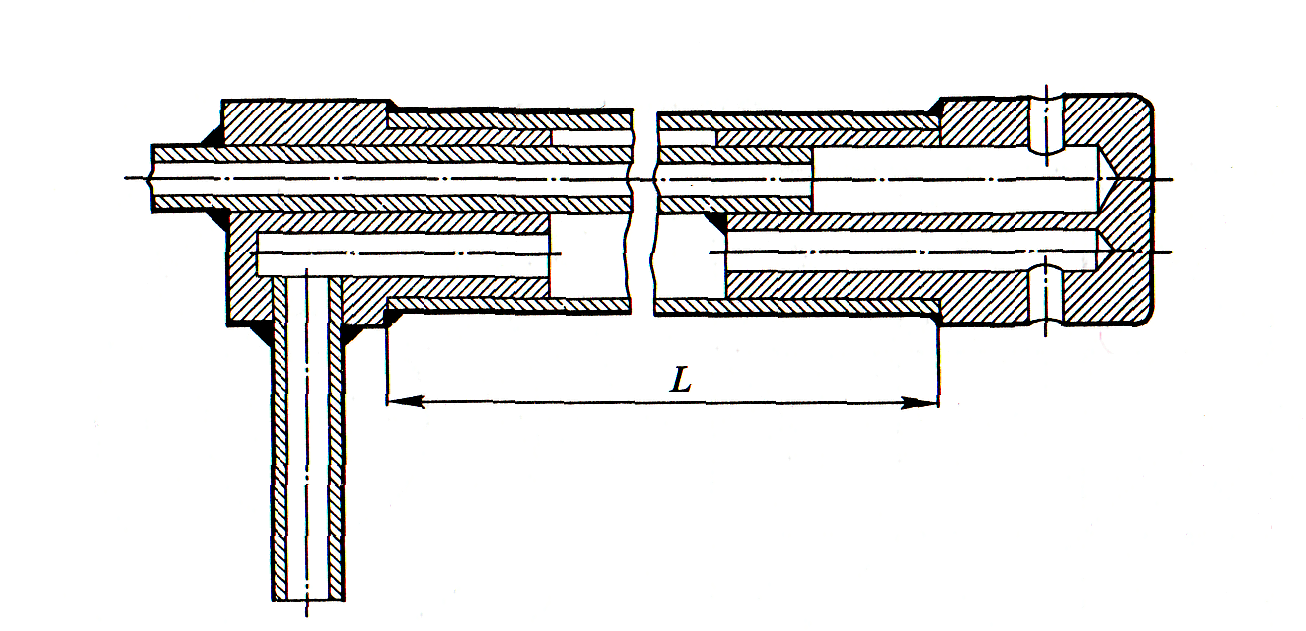

Поэтому скорость газового потока, измеренная с помощью пневмометрической трубки и микроманометра, является скоростью, характеризующей конкретную точку сечения газопровода. Для определения средней скорости движения потока необходимо измерять скорость в различных местах сечения, условно разделяя его на ряд равновеликих площадей.

Если газоход имеет прямоугольное сечение, его разбивают на площади, подобные сечению газохода, плоскостями, параллельными его стенкам, и измерения производят в центре каждого полученного прямоугольника (рис. 1.17). Сторона такого прямоугольника не должна превышать 150-200 мм. Минимальное число измерительных точек — три в каждом направлении. На двух перпендикулярных сторонах газохода по осям, на которых расположены центры прямоугольников, прорезают отверстия диаметром 50 мм и в этих местах приваривают короткие (25-30 мм) штуцеры из отрезков труб с внутренним диаметром 50 мм, которые закрывают металлической крышкой с резьбой. Для поддержания трубки во время замеров рекомендуется приваривать к газоходу перпендикулярно по оси рядом со штуцером стальной пруток.

Газоходы круглого сечения разбивают на ряд концентрических колец с равновеликими площадями, и измерение производят по двум взаимно перпендикулярным диаметрам, для чего к стенкам газохода приваривают два штуцера. Расстояние между штуцерами — четверть окружности газохода.

Можно считать, что достаточно надежные результаты могут быть получены, если газоходы круглого сечения будут разбиты на следующее число колец:

Диаметр газохода, мм 200 200-400 400-00 600-800 800-1000 1000

Число колец 3 4 5 6 8 10

Расстояние

от центра газохода до точки замера

/определяется по формуле

Расстояние

от центра газохода до точки замера

/определяется по формуле

![]() (1.7)

(1.7)

где R — радиус газохода, м; п — число колец, на которые разделена площадь газохода; i — порядковый номер кольца (считая от центра).

После определения динамического давления в каждой выбранной точке определяются соответствующие скорости газопылевого потока по формуле

![]() (1.8)

(1.8)

г![]() де

—

динамическое давление, Па; рг—

плотность газа, кг/м3.

Расход

газа через данное сечение определяется

по формуле

де

—

динамическое давление, Па; рг—

плотность газа, кг/м3.

Расход

газа через данное сечение определяется

по формуле

Q = v0 αср S (1.9)

где v0 — скорость газа в центре газохода, м/с; S— площадь сечения газохода, м2;

αср — коэффициент распределения скорости по сечению газохода. Величина а. исчисляется по формуле

αср =- α1 + α2 + ... + αn / n, (1.10)

где п — число точек измерения по сечению газохода.

Величины α1, α2, ... ап рассчитываются как отношение значений скорости в точке измерения к скорости в центре газохода."

Определение влажности. Для измерения влажности используются два метода: психрометрический и конденсационный.

Психрометрический метод применяют для измерения влажности газов, температура которых не превышает 60 °С. Метод основан на косвенном определении парциального давления водяных паров по показаниям температуры влажного и сухого термометров, последовательно обтекаемых струей газа. Предложено большое число различных конструкций психрометров, в основном отличающихся деталями и материалами, из которых они изготовлены.

Конденсационный метод основан на измерении количества влаги в пробе газа известного объема, отбираемого из газохода, путем охлаждения его ниже точки росы. Влажность определяют как сумму сконденсированной влаги, отнесенной к единице объема газа, прошедшего через конденсатор, и абсолютной влажности насыщенного газа после конденсатора.

Определение температуры. Измерение температуры выбросов чаще всего осуществляется термометрами и термическими преобразователями температуры (термопарами).

Температуру следует измерять там же, где измеряют скорость, давление, влажность и другие параметры потока.

Число измерительных точек для измерения температуры определяют в зависимости от диаметра газохода:

D<1м n = 1

1 м < D< 2,5м n = 2

D > 2,5 м n = 4

Среднюю температуру газа надо измерять в ядре потока, поэтому измерительные точки надо располагать следующим образом:

для п = 1 — на оси газохода;

для п > 1 — по кольцу от 1/6 до 1/3 диаметра.

Измерение температуры в каждой точке осуществляется не менее 3 раз.

Определение запыленности газового потока. Основным методом определения запыленности газового потока является весовой (см. гл. 1.2). При этом необходимо соответствующим образом осуществить отбор проб пыли из газового потока.

На частицы пыли, взвешенные в газовом потоке, действует множество сил, величина и характер воздействия которых на частицу весьма разнообразны. Хотя движение частиц под действием этих сил становится более хаотичным, концентрация же пыли в поперечном сечении газохода распределяется более равномерно по сравнению с распределением скоростей. Распределение концентрации, т. е. профиль запыленности газа, зависит от множества факторов: от природы и размеров частиц, диаметра газохода, скорости пылегазового потока и удаленности от источника пыли, поэтому теоретически рассчитать распределение пыли достаточно сложно.

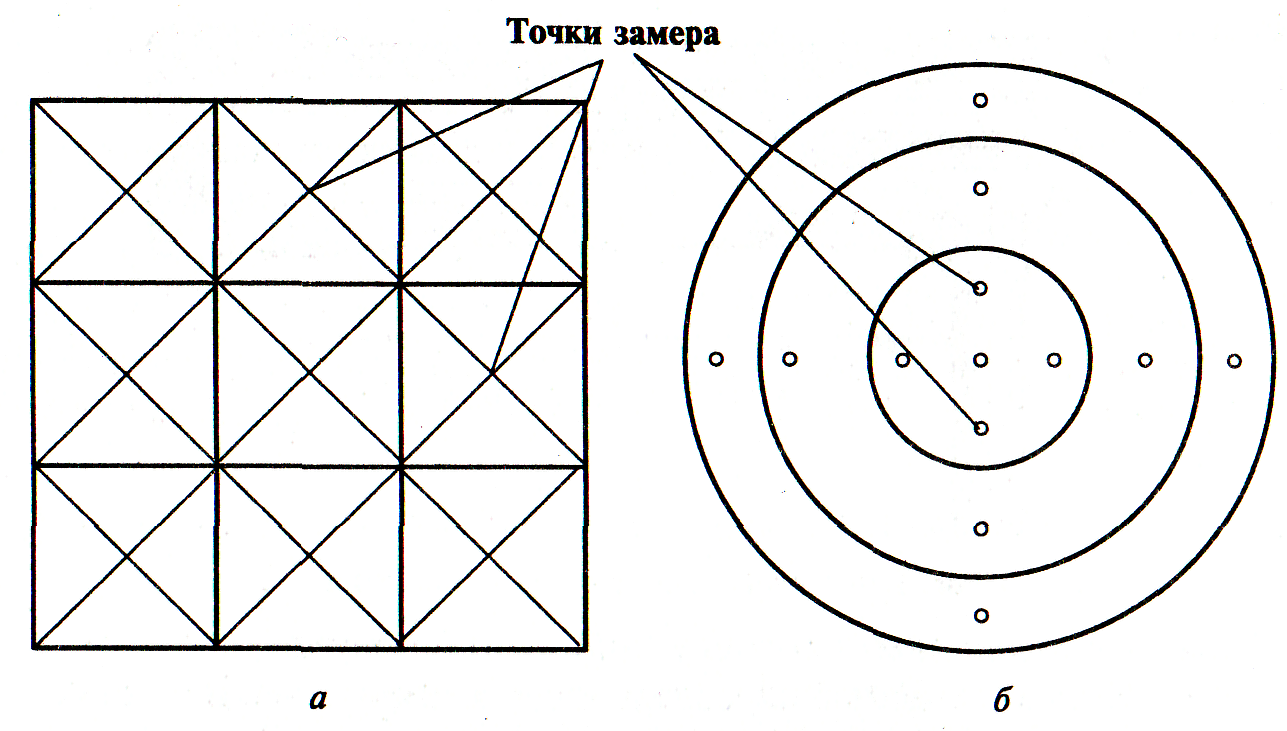

Возможны три варианта профилей запыленности газа.

Крупная пыль Переходный Мелкая пыль

> 180 мкм профиль < 5 мкм

Вследствие неравномерности запыленности по сечению, для определения средней концентрации замеры должны проводиться с разбивкой сечения на равновеликие площадки, так же как и при определении расхода воздуха пневмометрическими трубками. Подобное определение запыленности является трудоемким, поэтому на практике запыленность определяют по оси газохода, при соблюдении условий, которые будут указаны ниже. При отборе пробы пыли в газоходе используют методы внутренней и внешней фильтрации (рис. 1.18). При внутренней — фильтрующее устройство устанавливают непосредственно за зондом, при этом исключается про-

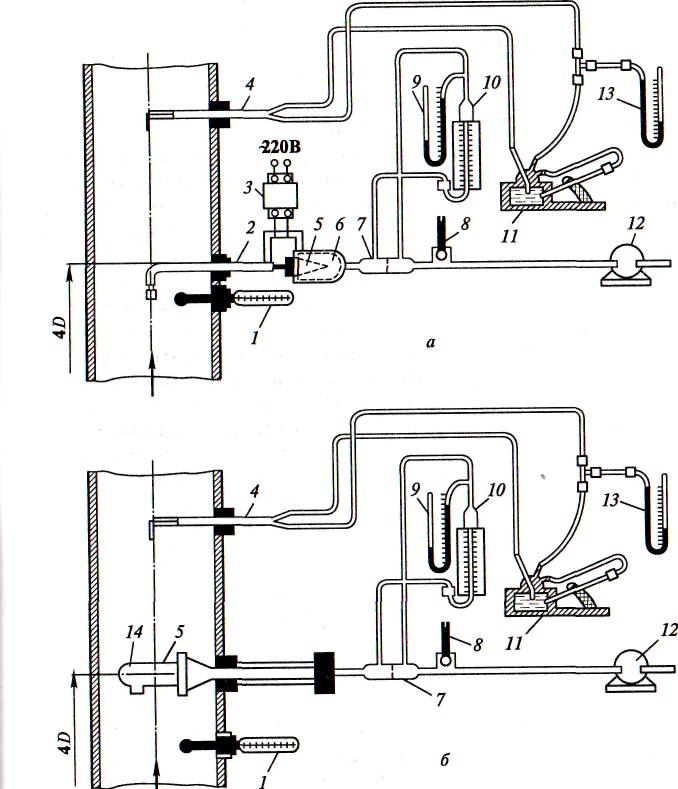

Рис. 1.18. Установки для определения запыленности газов методами внешней (а) и внутренней (б) фильтрации:

/, 8 — термометры; 2 — заборная трубка; 3 — трансформатор; 4 — пневмометрическая трубка; 5— фильтр; 6— патрон; 7— диафрагма; 9, 13 — манометры; 10— реометр; 11 — микроманометр;

12—воздуходувка; 14— алонж

боотборная трубка. При внешней — фильтрующее устройство располагают за газоходом на любом расстоянии от зонда и соединяют с ним пробоотборной трубкой. Метод внешней фильтрации более удобен в работе, но менее точен (использование пылезаборной трубки вносит дополнительные погрешности). Метод внутренней фильтрации более точный, но значительно более трудоемкий, так как при замене фильтра требуется извлекать зонд из газохода.

При пробоотборе основным является условие изокинетичности, т. е. скорость газа в пробоотборной трубке должна быть равна скорости газа в воздуховоде.

При скорости пробоотбора меньше скорости газового потока частицы пыли вследствие инерционности не полностью следуют движению газа, и поэтому получается заниженная концентрация пыли по отношению к основному потоку. Кроме того, дисперсность пробы в этом случае ниже, чем в основном потоке. При скорости пробоотбора больше скорости газового потока, наоборот, получается завышенная концентрация пыли по отношению к основному потоку. Дисперсность пробы в этом случае выше, чем в основном потоке.

При отборе пыли с частицами менее 5 мкм строгое соблюдение изокинетичности не требуется.

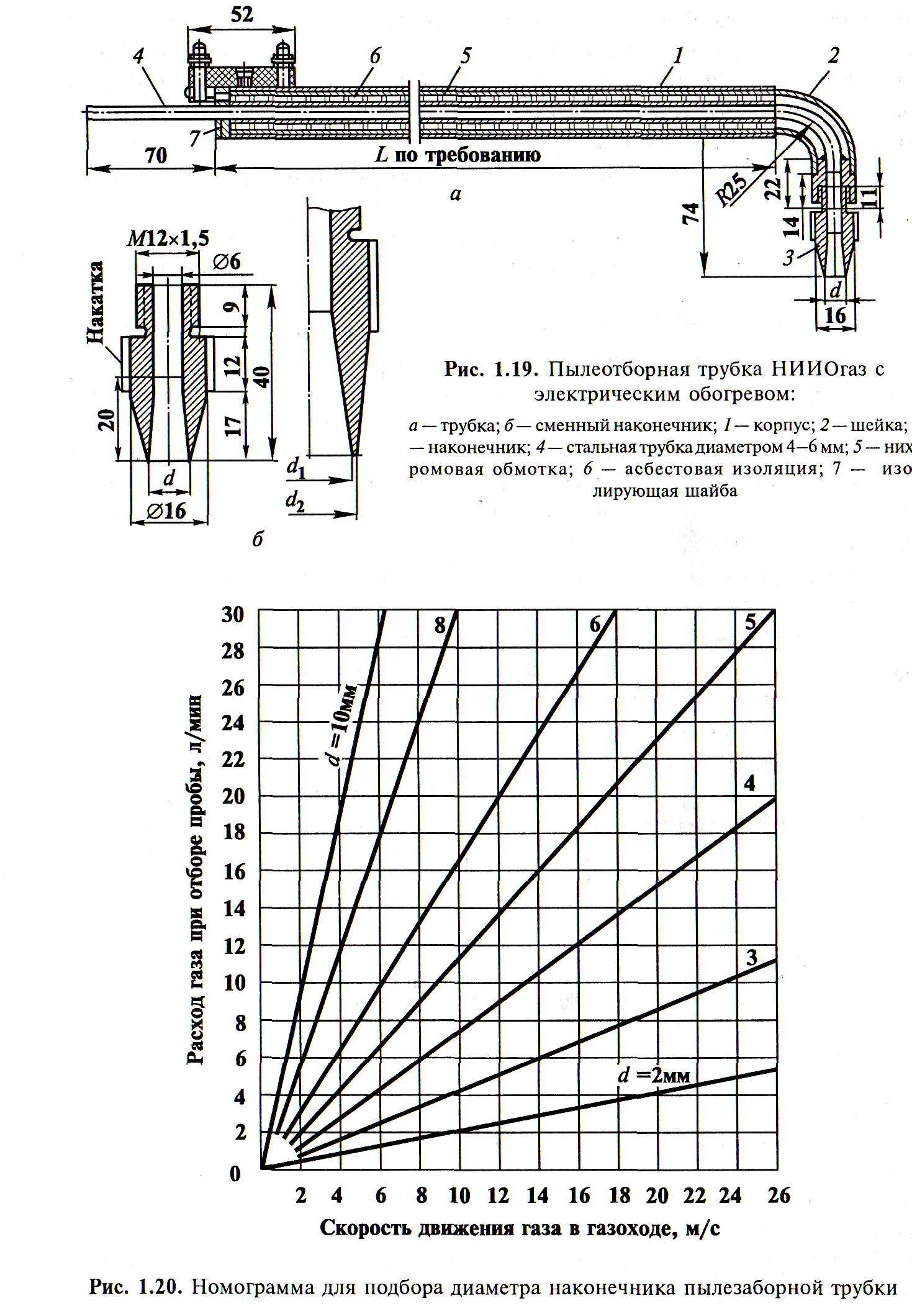

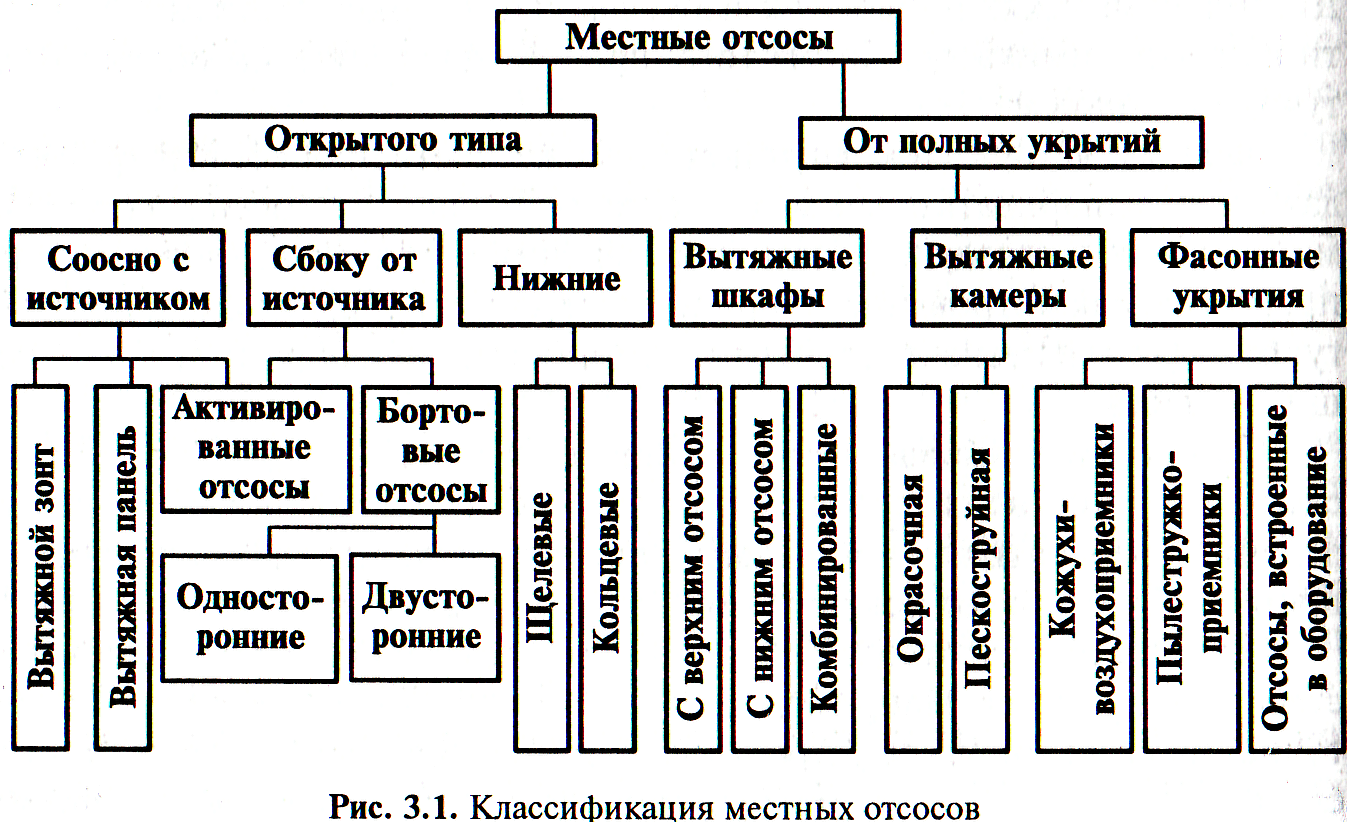

Для соблюдения изокинетичности используют специальные пылеотборные трубки со сменными наконечниками (рис. 1.19) Расчетный диаметр наконечников определяется по специальным номограммам (рис. 1.20) или расчетным методом.

В последнее время в некоторых источниках представляются данные, указывающие, что при соблюдении условий изокинетичности получаются непостоянные и заниженные по сравнению с фактическими, величины пылесодержания. Несмотря на это, условие изокинетичности является обязательным при отборе проб пыли.

Сбор и отвод выбросов от источников. В подавляющем большинстве случаев устройства для сбора и отвода летучих выбросов от источников выделения разрабатываются лицами, проектирующими технологический процесс. Существуют исключения, например, сталеплавильные печи.

Система сбора и отвода выбросов во многом зависит от типа производственного процесса. Например, в случае сжигания топлива система достаточно простая: топочное устройство — труба (котельная). В большинстве случаев в системе существует газоотборное устройство (аспирационное устройство, местный отсос), система газоходов, через которые осуществляются выбросы и побудитель движения воздуха. Кроме того, в системе может быть предусмотрено разнообразное вспомогательное оборудование (вентили, компенсаторы и т. д.).

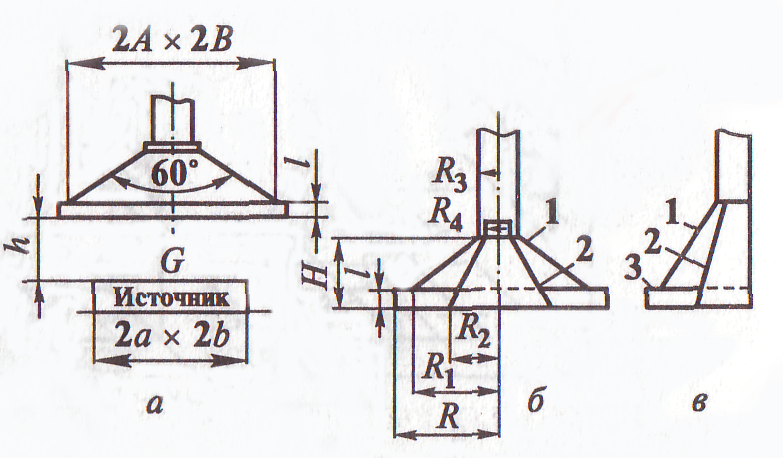

Классификация аспирационных устройств. По степени изоляции области действия отсоса от окружающего пространства различают отсосы открытого типа и отсосы от полных укрытий (рис. 3.1).

Отсосы открытого типа — это отсосы, находящиеся за пределами источников выделения вредных веществ. Это вытяжные зонты, вытяжные панели, бортовые отсосы и другие устройства. В ряде случаев для отделения зоны выделения вредных веществ от незагрязненного объема воздуха используют плоскую приточную струю, которая обеспечивает сдув вредных веществ в зону эффективного действия отсоса и усиливает подсасывающее действие последнего за счет эжекции. Такие отсосы получили название активированных.

Отсосы от полных укрытий — это отсосы, внутри которых находятся источники выделения вредных веществ. Движение газа над источниками в ограниченных объемах с рабочими проемами и неплотностями существенным образом отличается от его движения в условиях открытого пространства. Такими закрытыми отсосами являются вытяжные шкафы, фасонные укрытия при обработке вращающихся изделий, кожухи и вытяжные камеры, герметично или плотно закрывающие технологическое оборудование.

Отсосы открытого типа следует применять в тех случаях, когда по технологическим или иным причинам источник не может быть снабжен полным укрытием, которое является наиболее эффективным средством оздоровления воздушной среды рабочей зоны.

Существенное влияние на выбор конструкции отсоса оказывают причины и характер движения выделений вредных веществ около источников. Последние разделяются на тепловые, динамические, диффузионные и смешанные.

Движение около тепловых источников происходит за счет тепловой энергии, подводимой к ним. Выделения вредных веществ распространяются в виде направленного потока — конвективной струи, как правило, турбулентной. Конвективные струи разделяются на участки: начальный, или разгонный (участок формирования), на котором осевая скорость возрастает от нуля на поверхности источника до некоторого максимального значения, к основной, где осевая скорость убывает или остается постоянной с удалением от источника. Длина разгонного участка приближенно может быть принята равной 1,5-2 калибрам теплового источника.

Движение около динамических источников обусловлено перепадом давления, что приводит к образованию приточной струи. Приточная струя — это струя, обладающая некоторой минимальной скоростью истечения за счет избыточного давления внутри объема сосуда, аппарата. Приточная струя состоит из начального и основного участков.

Диффузионные потоки обусловлены градиентом концентрации газовой примеси. Направление и интенсивность распространения последней зависят от диффузионных характеристик вещества и турбулентности окружающей среды.

Различные причины движения нередко действуют совместно. Во всех случаях необходимо уметь оценивать влияние каждой причины на закономерности движения и на основании этой оценки правильно выбирать конструкцию отсоса.

По форме их сечения в плане источники и приемные отверстия отсосов могут быть круглые, прямоугольные и щелевые. В соответствии с этим струи могут быть компактные и плоские. В пределах начального (разгонного) участка конвективная струя считается компактной, если она образуется над тепловым источником, имеющим в плане круглую форму или форму прямоугольника с соотношением сторон а/b < 2. Если тепловой источник вытянутый (а/b > 2), то образующуюся над ним конвективную струю следует считать плоской. Компактной считается приточная струя, истекающая из отверстия круглой или квадратной формы; плоской — струя, истекающая из щелевого отверстия.

Приведенная классификация учитывает основные закономерности и существенные особенности потоков выделений вредных веществ над источниками. При решении практических задач приходится сталкиваться с более разнообразными и сложными формами источников, однако при выборе расчетных схем и формул следует приводить их к одному из рассмотренных видов.

При выборе и конструктивной проработке местного отсоса необходимо руководствоваться следующими основными положениями:

— элементы отсоса и укрытий должны составлять единое целое с конструкцией технологического аппарата и не мешать проведению технологического процесса;

— всасывающее отверстие должно быть максимально приближено к источнику выделений вредных веществ;

— размеры приемного отверстия должны быть равными или несколько большими, чем размеры подтекающей к отсосу струи;

— уменьшение размеров отсоса ведет к увеличению потребного расхода воздуха;

— зону действия отсоса следует максимально ограничить фланцами, экранами, ширмами и т. п.;

— ориентация приемного отверстия в пространстве должна производиться с учетом возможно меньшего отклонения потока выделений вредных веществ от естественного направления движения;

— при определении направления движения потока выделений вредных веществ следует следить за тем, чтобы они не проходили через зону дыхания работающих;

— препятствиям на пути движения воздуха к отсосу следует придавать форму, при которой сопротивление их будет минимальным (острые кромки скруглять и т. д.);

— поле скоростей в приемном отверстии отсоса рекомендуется устраивать соответствующим полю скоростей в подтекающем потоке выделений вредных веществ. Для этого следует использовать вставки, рассекатели, выравнивающие решетки и т. д.

Практика показывает, что объем выбросов может быть значительно снижен за счет рациональной и тщательно продуманной конструкции газоотбора.

Основные виды аспирационных устройств.

Аспирационные устройства открытого типа. Представляют собой вытяжные устройства различной конструкции с открытым воздуховодом и подразделяются на: вытяжные зонты, вытяжные панели, бортовые и активированные отсосы.

1. Вытяжные зонты. По направлению движения выделений вредных веществ различают отсосы, расположенные соосно с источником (рис. 3.2), и отсосы, расположенные сбоку от источника. К отсосам первого типа относятся вытяжные зонты, отсасывающие воронки и т. п. Зонты устанавливаются, как правило, над сосредоточенными источниками тепло- и влаговыделений, над источниками вредных веществ, выделяющихся вместе с теплотой.

Применять зонты можно при незначительной подвижности воздуха в помещении, так как поток воздуха, направляемый под зонт, может отклоняться.

Для обеспечения устойчивой работы зонтов их снабжают съемными или откидными фартуками с одной, двух или трех сторон и располагают на оси (плоскости) симметрии источника на минимально возможной высоте h (рис. 3.2).

При наличии над источником выделений вредных веществ устойчивого струйного течения рекомендуется внутри зонта устанавливать коническую вставку, а по периметру корпуса устраивать кольцевой уступ (рис. 3.2, б). Коническая вставка обеспечивает качественное соответствие профилей скоростей в приемном отверстии и в подтекающей струе. Действие всасывающего факела при этом сосредоточивается в центре течения, что увеличивает устойчивость струн по отношению к неорганизованным потокам в помещении.

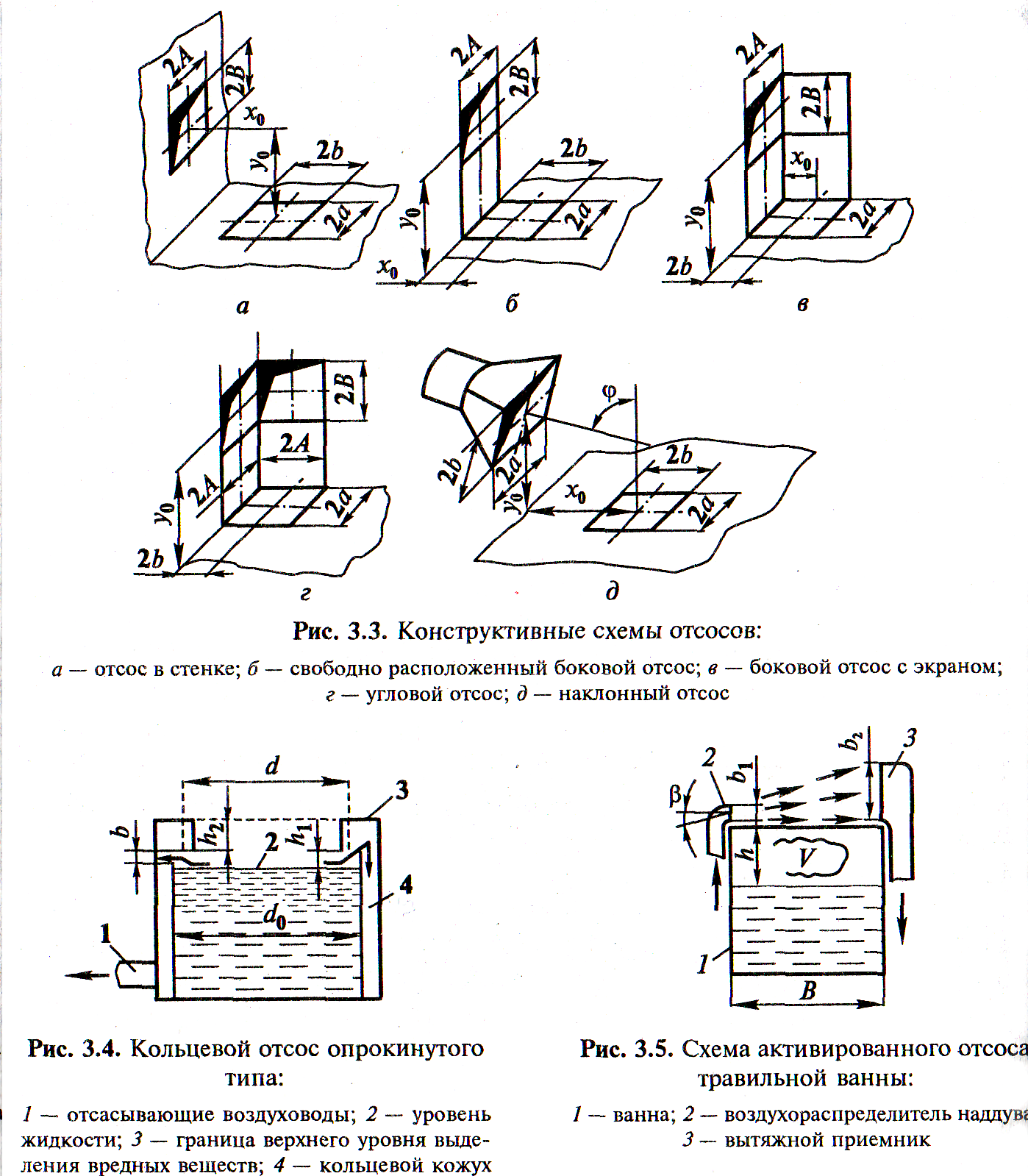

2. Вытяжные панели. Когда по конструктивным соображениям соосный отсос нельзя расположить достаточно близко над источником и поэтому производительность отсоса чрезмерно велика, а также когда необходимо отклонять поднимающуюся над источником струю так, чтобы выделения вредных веществ не попадали в зону дыхания работающего, применяют вытяжные панели (рис. 3.3) — боковые, угловые и наклонные. Такие отсосы находят широкое применение в цехах пластмасс, сборочно-сварочных, литейных.

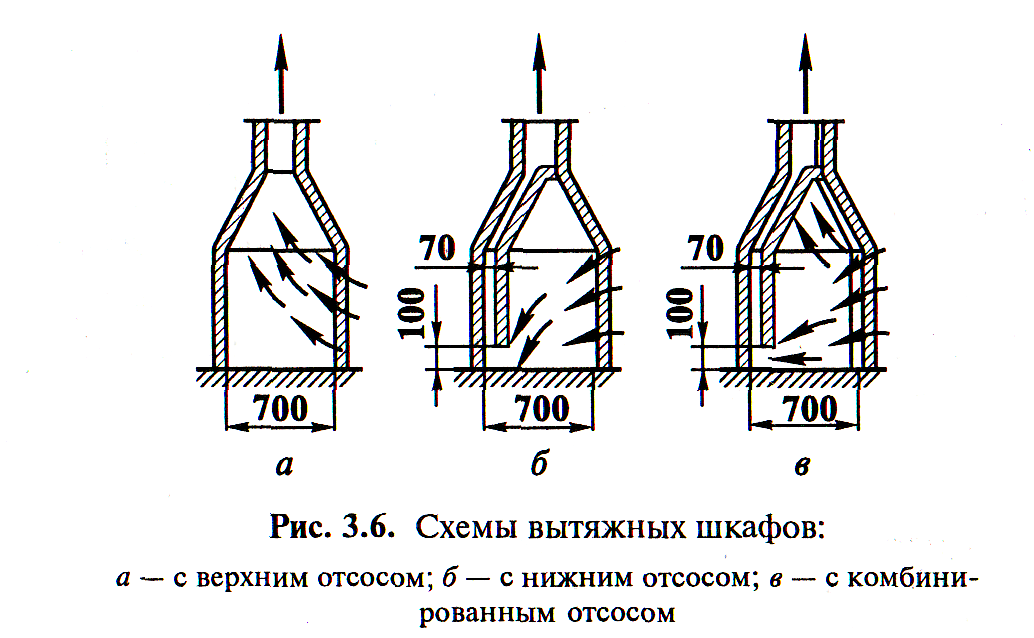

3. Бортовые отсосы. Бортовые отсосы располагают в основном в цехах металлопокрытий для улавливания выделений вредных веществ с поверхности растворов гальванических, травильных, закалочных ванн т. п. Особенностью бокового отсоса является то, что зона его действия велика по сравнению с шириной всасывающей щели. Наибольшее распространение находят однобортовые, двубортовые и круговые отсосы (рис. 3.4).

4. Активированные отсосы. Местные отсосы активируют плоскими или компактными приточными струями, которые отделяют зону выделений вредных веществ от незагрязненного объема и обеспечивают стабильный сдув вредных веществ в зону эффективного действия отсоса (рис. 3.5). Приточная струя должна проходить в зоне выделений вредных веществ и направляться к центру всасывающего отверстия, причем расход отсасываемого воздуха должен превышать расход воздуха, поступающего с приточной струей.

Местные отсосы от полных укрытий. Наиболее эффективным типом местных отсосов является полное укрытие источника выделения вредным веществ. В этом случае локализация выделения достигается при минимальном объеме воздуха. Однако далеко не всегда укрытие можно сделать герметичным. В его ограждениях обычно имеются рабочие проемы, размеры

которых определяются конструкцией и технологическим режимом работы укрываемого оборудования.

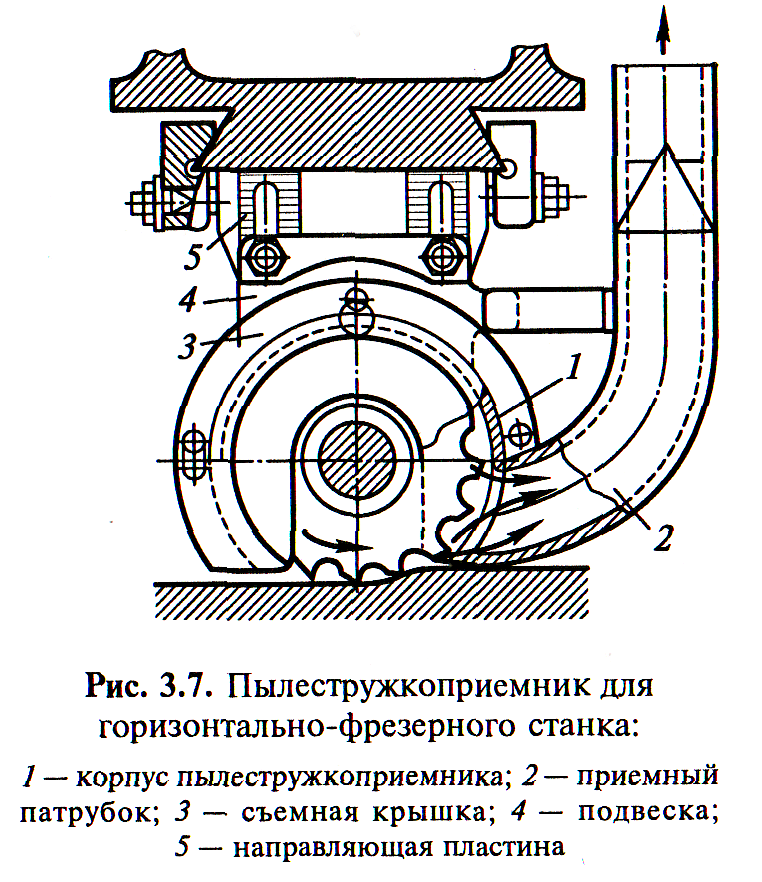

/. Вытяжные шкафы (рис. 3.6). Вытяжные шкафы различают с верхним, нижним и комбинированным (нижним и верхним) удалением воздуха. Шкаф с комбинированным удалением воздуха применяют для удаления пыли и тяжелых газов. Из нижней зоны шкафа, как правило, следует отсасывать 2/3 общего объема воздуха, а из верхней зоны — 1/3. Если в шкафу проводят работы, сопровождающиеся выделением большого количества теплоты, то следует отсасывать сверху 2/3 общего объема воздуха и снизу 1/3. Однако должна быть предусмотрена возможность регулирования этого распределения.

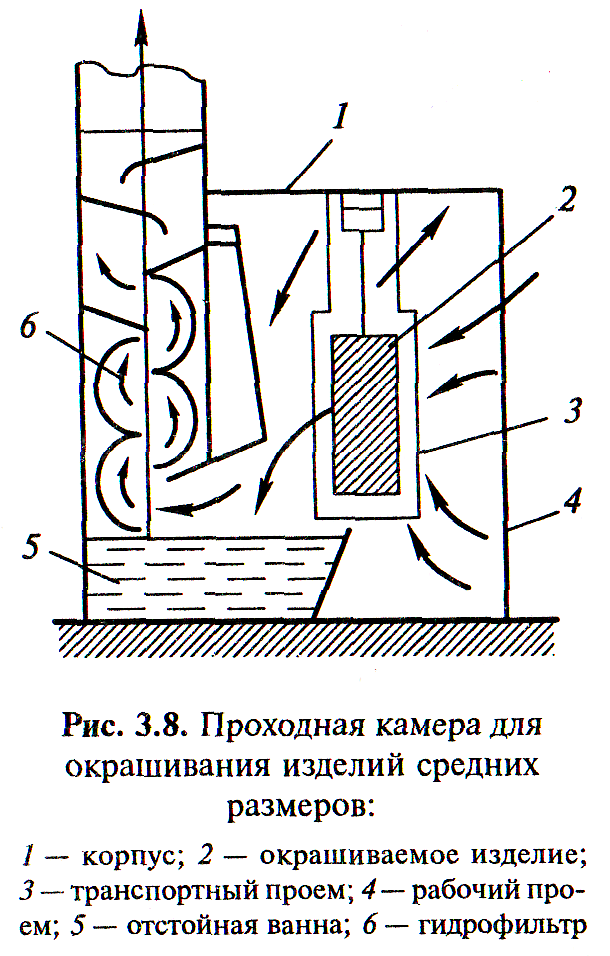

2. Местные отсосы, встроенные в технологическое оборудование. Чаще всего местные отсосы используются в машиностроительных производствах. При этом они могут защищать не только от вредных выделений, но и от отлетающей стружки. В этом случае они называются пылестружкоприемниками (рис. 3.7).

3. Аспирируемые укрытия. При проведении ряда технологических процессов с целью предотвращения загрязнения воздуха в помещениях применяют аспирируемые укрытия. Внутри укрытия поддерживают разряжение, чтобы через его неплотности засасывался воздух со скоростями, препятствующими pacпpocтранению вредных веществ. Такие устройства применяются, например, при ручном окрашивании (рис. 3.8).

Системы с рециркуляцией воздуха.

Особое место занимают системы с рециркуляцией воздуха. Они включают следующие элементы:

— устройство для улавливания примесей в зоне их выделения (местный отсос);

— аппарат для очистки воздуха от примесей;

— побудитель движения воздуха в системе;

— устройство для возврата воздуха в производственное помещение;

— воздуховоды.

В качестве воздуховодов обычно используют металлорукава, а в качестве побудителей движения воздуха — вентиля]

торы с суммарным напором от 3 кПа и выше. В компоновочных схемах использования аппаратов предусмотрено индивидуальное применение их на станках (установках) в навесном или приставном вариантах, а также для очистки воздуха, отводимого от группы станков.

Системы местной вытяжной вентиляции с возвратом (рециркуляцией) очищенного воздуха в производственное помещение находят применение для очистки воздуха: от пыли при обработке режущим и абразивным инструментом металлов, их сплавов и неметаллических материалов; от сварочного аэрозоля при электросварке; от туманов масел и смазочно-охлаждающих жидкостей при обработке металлов резанием; от туманов масел на холодно-высадочных автоматах и др. Преимущества таких систем очистки: малая длина воздуховодов; малое гидравлическое сопротивление системы; не требуется подогрев или охлаждение очищенного воздуха, что дает наибольшую экономию энергии в холодный период года. Недостатки систем: пониженный коэффициент полезного действия вентиляторов индивидуальных аппаратов очистки по сравнению с вентиляторами центральной очистки; излучение на рабочие места шума от индивидуального аппарата очистки.

Требуемая эффективность очистки рециркуляционного воздуха в таких аппаратах определяется из условия, что концентрация каждого вида примесей на выходе из пылеуловителя должна быть не более 0,3 ПДКрз.