Кыргызский Государственный Технический Университет им. И.Раззакова

Кафедра " Радиоэлектронника и телекоммуникации "

Исследование вольтамперных характеристик выпрямительного диода и полупроводникового стабилитрона

Методические указания к выполнению лабораторной работы по дисциплиннам "Электроника и микроэлектроника", "Электроника", "Информационно-измерительная техника и электроника " для подготовки бакалавров по направлениям Т.25 " Радиотехника" , Т.04 " Телекоммуникации " , Т.02 "Автоматическое управление" , Т.17 " Электроэнергетика"

Бишкек 2001г

Составители : И.К. Алиев , Н.Т.Шамбетова

УДК 621.396.6

Исследование вольтамперных характеристик выпрямительного диода и полупроводного стабилитрона : Метод. указания к лабораторным работам по дисциплинам : " Электроника и микроэлектроника" , " Информационно-измерительная техника и электроника " , " Промышленная электроника " , "Электроника" для подготовки бакалавров по направлению Т.25, Т.04, Т.02, Т.13, Т.17/Кырг. Гос. Техн. ун-т; Сост.: И.К.Алиев, Н.Т.Шамбетова. Бишкек 2001 -16 с.

Излагаются методические указания по исследованию вольтамперных характеристик выпрямительного диода и полупроводникового стабилитрона.

Предназначены для студентов всех форм обучения

Ил.: 6 . Библиогр.: 4 назв.

Рецензент: канд. техн. наук, доц. Жумабаев М.Ж.

1.Цель работы

Целью данной работы является изучение принципа работы и исследование статистических вольтамперных характерестик выпрямительного диода и полупроводникового стабилитрона.

2. Основные теоретические сведения

Одним из основных классов полупроводниковых приборов являются двухполюсные элементы - полупроводниковые диоды . Полупроводниковым диодом обычно называют двухэлектродный прибор с однако такое определение не совсем соответствует действительности, так как известны диода без p-n-перехода (диоды Ганна, диода с гетеропереходом, n n-типа и т.д. ). Поэтому в общем случае под полупровдониковым диодом подразумевают нелинейный двухполюсник, выполненный на основе полупроводника и способный преобразовывать электрический сигнал.

В данной работе рассматриваются выпрямительный диод и стабилитрон, выполненные на основе p-n-перехода.

2.1. Электронно-дырочный переход

Электронно-дырочный переходом (p-n-переходом ) называют область объемного заряда , возникающую на границе раздела двух полупроводников различного типа проводимости( p-типа и n-типа) и обладающую свойством односторонний электрической проводимости. Как известно из курса физики полупроводником p-типа или дырочным полупроводником называют примесный полупроводник, проводимость которого в основном обусловлена дырками. Концентрация дырок Рр в таком полупроводнике много больше концентрации электронов. Такое соотношение концентраций получают путем введения в собственный полупроводник акцепторной примеси.

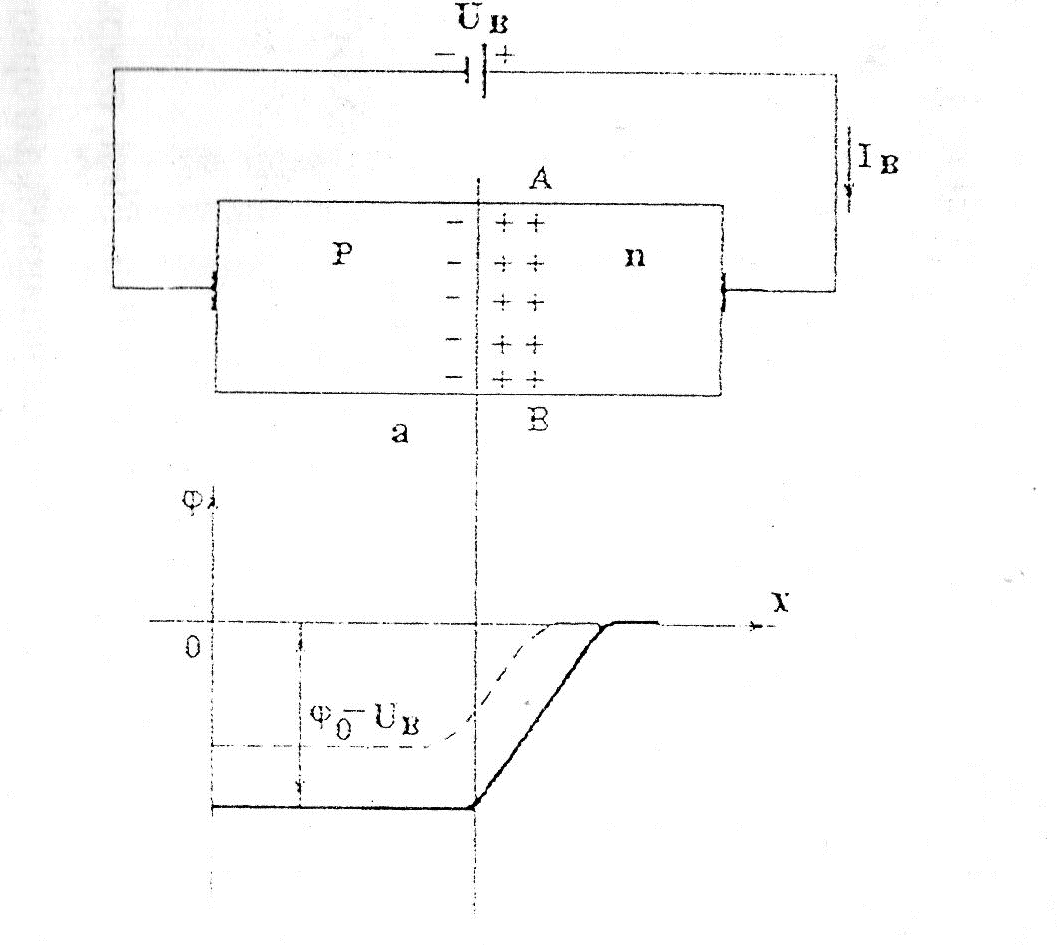

В полупроводнике n-типа, образованном за счет введения донорной примеси, основными носителями зарядов являются электроны, а неосновными - дырки: nn , pn - концетрации соответственно электронов и дырок в полупроводнике n-типа . В германиевых и кремниевых диодах двухслойная p-n-структура ( рис. 1а) создается введением в один из слоев монокристалла акцепторной примеси, а в другой - донорной примеси.

Обычно концентрация примесей в слоях несимметрична: Na » Ng

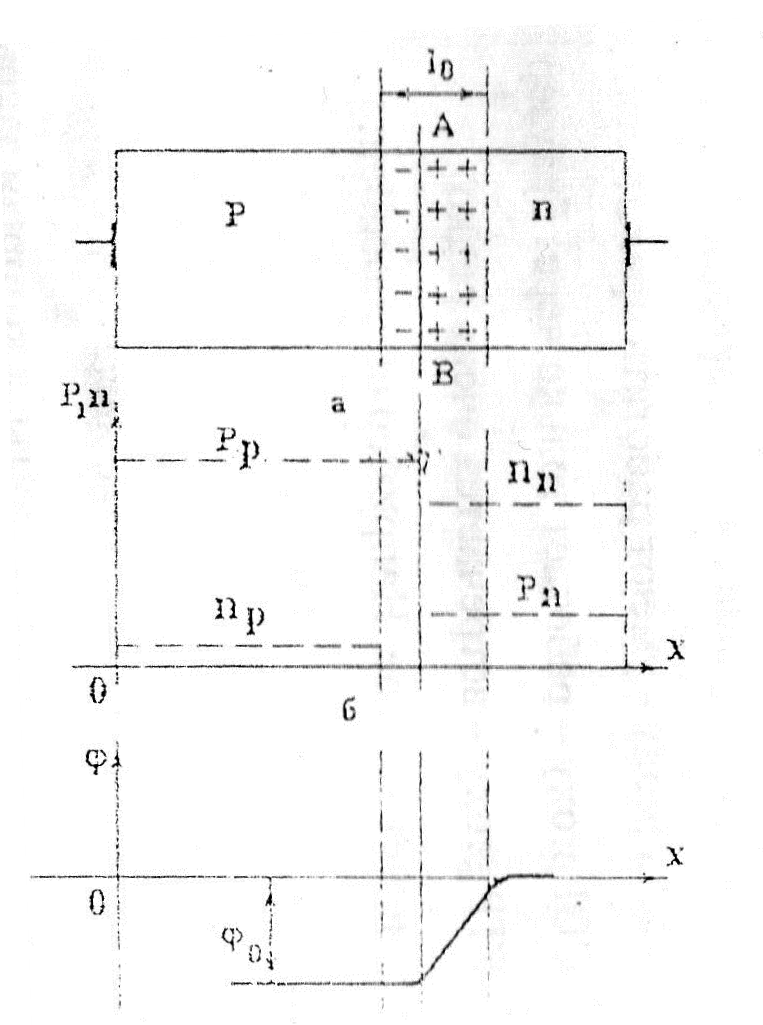

Типичное распределение концентраций носителей заряда для таких структур на рис. 1б, где Pp » nn.

Возникающий на границе раздела слоев АВ-градиент концентрации носителей зарядов порождает диффузное движение основных носителей: дырки движутся из р-области в n-области , а электроны - в обратном направлении . Возникает диффузный ток Iдиф=Iдифр + Iдифn. Дырки, диффундировавшие в n-область, рекомбинируют с электронами, а электроны, диффундировавшие в р-область, рекомбинируют с дырками. Поэтому в р-области остаются нескомпенсированные отрицательные заряды неподвижных акцепторных ионов доноров , а в n-области - положительный заряд положительный заряды неподвижных ионов доноров . Этот двойной электрический слой создает электрическое поле, которое можно отобразить распределением потенциала φ вдоль p-n структуры( рис. 1в). Наибольшую ординату в этой кривой называют высотой потенциального барьера, а область у границы раздела, объединенную подвижными носителями зарядов и обладающую высоким сопротивлением, называют запирающим слоем.

в

рис. 1

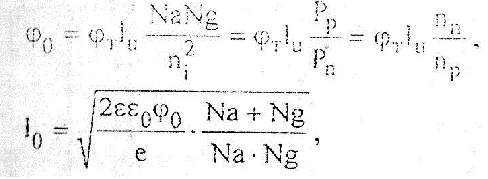

Высота потенциального барьера φ0 и ширина запирающего слоя l0 определяется следующими соотношениями:

где φт = кТ/е - тепловой потенциал; nl - концентрация электронов проводимости собственного проводника; - электрическая постоянная; - относительная диэлектрическая проницаемость полупроводника; k - постоянная Больцмана ; T - абсолютная температура; е - заряд электрона.

При температуре T=300 K φт ≈ 26мВ , а потенциальный барьер германиевого p-n- перехода φ0≈0,36 мВ, ширина запирающего слоя I0 ≈ 2,5 мкм. Cсоответственно для кремниевого перехода φ0≈ 0,83В, а I0 ≈ 0,3 мкм.

Электрическое поле, возникающее внутри запирающего слоя, вызывает дрейфовое движение неосновных носителей заряда, которое направлено навстречу диффузионному движению. Дрейфовый ток через переход Iдр=Iдрр + Iдрn.

В состоянии равновесия Iдиф = -Iдр, т.е. суммарный ток через переход равен нулю. Так как p-n-переход является несимметричным (Na » Ng) , запирающий слой в основном оказывается сосредоточенным в высокоомной области: Ion » Iор.

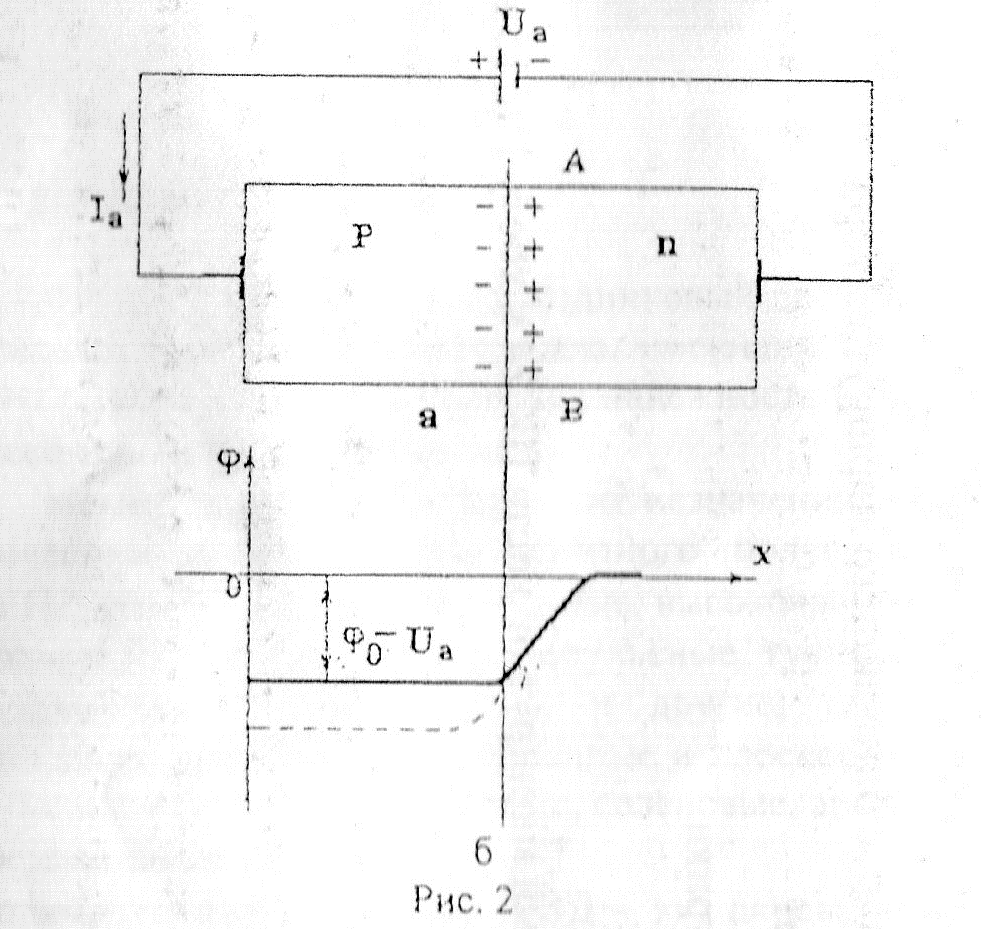

Подключение к p-n-структуре внешнего напряжения ( напряжения смещения) приводит к изменению условий переноса заряда через p-n-переход. При этом существенную роль играет полярность приложения напряжения.

Напряжение считается прямым (прямое смещение ), если положительный полюс источника подключен к p-области, а отрицательный – к n-области (рис.2а). Прямое напряжение уменьшает высоту потенциального барьера до φ0 – Ua (рис. 2б). В результате этого увеличивается диффузионная составляющая тока, и суммарный ток через переход Ia= Iдиф - Iдр оказывается нулевым. Это прямой ток p-n-перехода. Прямое включение p-n-перехода приводит к уменьшению объемного заряда и сужению запирающего слоя.

При обратном смещении p-n-перехода (рис. 3а) потенциальный -//- до . Диффузия основных носителей практически прекращается и через переход протекает только ток неосновных носителей. Это обратный ток p-n-перехода. Он значительно меньше прямого тока , так как концентрация неосновных носителей в полупроводнике мала. Такое соотношение прямого и обратного токов позволяет говорить об односторонней проводимости p-n-перехода, то есть о его выпрямляющем свойстве. При обратном смещении возрастает объемный заряд и ширина запирающего слоя. Вольт-амперная характеристика (ВАХ) идеализированного p-n-перехода , которая отражает зависимость тока через переход от приложенного напряжения, описывается выражением: I= Iт( IU/φт – I) , где Iт – тепловой ток насыщения, создаваемый неосновными носителями.

Ток Iт сильно зависит от температуры: он удваивается при нагревании 8 оС у германиевых приборов или н 10 оС у кремниевых приборов.

При U = Ua > 0 зависимость тока от напряжения будет экспоненциальной, а при U=Ub < 0 I= -Iт уже при небольших значениях обратного напряжения.

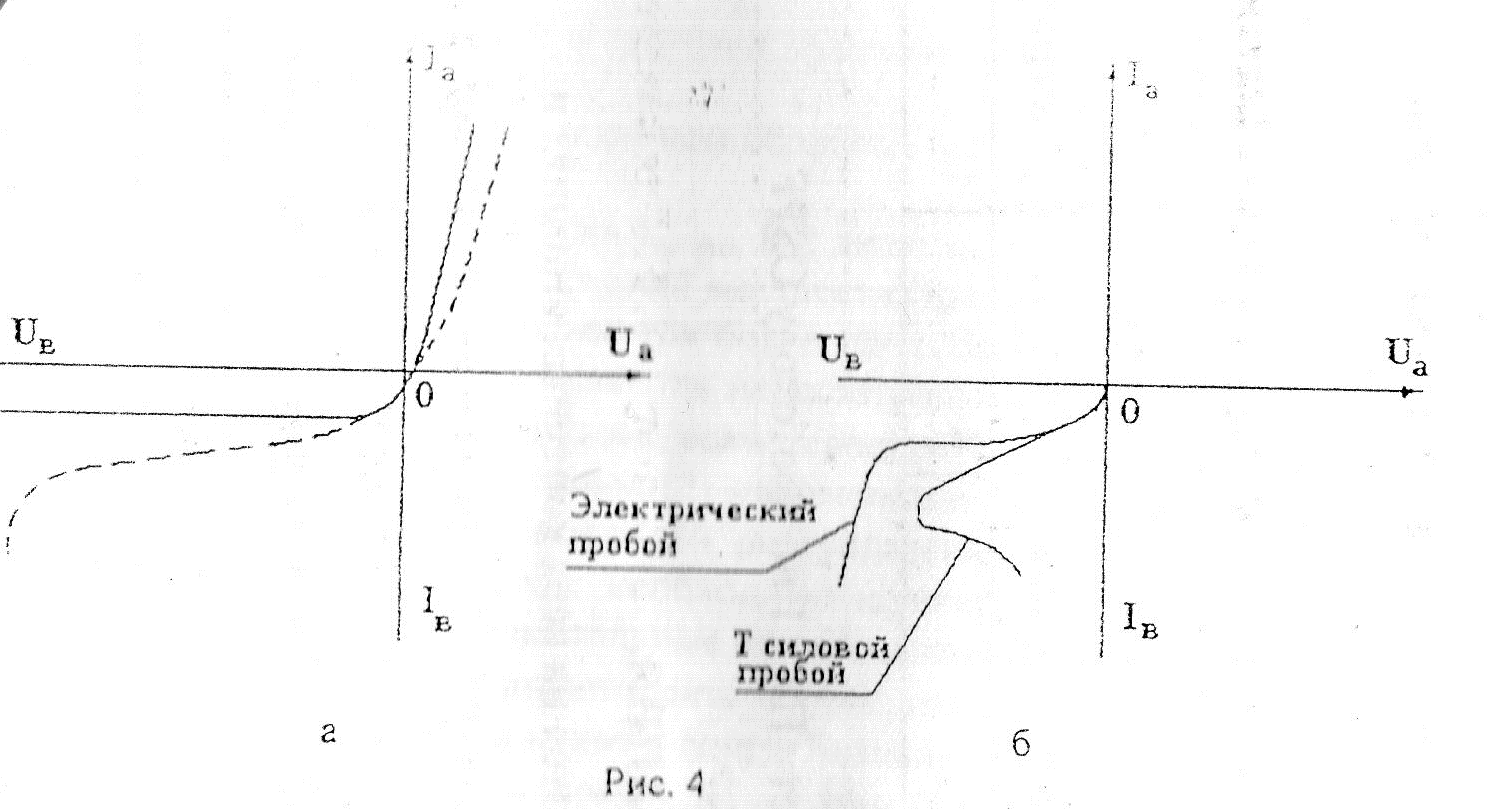

На рис. 4а показана зависимость идеализированная вольтамперная характеристика p-n-перехода, нарисованная в первом и третьем квадрантах. ВАХ идеального p-n-перехода отлична от идеализированной ВАХ (пунктирная кривая на рис. 4а). С увеличением обратного ток возрастает и при некотором критическом значении напряжения тока резко возрастает. Это явление называют пробоем p-n-перехода.

Различают лавинный, туннельный и тепловой пробоем. Первые два вида еще называют электрическим пробоем. Электрический пробой является обратимым: при снятии напряжения p-n-переход восстанавливает свои запирающие свойства. Он используется в некоторых приборах.

Тепловой пробой является необратимым, он возникает вследствие разогрева p-n-перехода и, как правило, разрушает p-n-переход. На рис.4б показаны ВАХ при электрическом и тепловом пробоях. Способность p-n-перехода накапливать электрический заряд, изменяющийся под воздействием напряжения, характеризуется емкостью p-n-перехода. Она равна сумме барьерной и диффузионной емкостей и проявляет себя при повышенных частотах. Подробное описание процессов в p-n-переходе можно найти в [1, 3 , 5]

б

Рис.3