- •Вопрос 1. Экономика как сфера жизнедеятельности общества.

- •Вопрос 2. Экономические науки. Общие и частные экономические науки. Предмет и функции экономической теории.

- •Вопрос 3. Методы экономической науки: общие и частные. Экономические категории и экономические законы.

- •1) Специфические экономические законы; 2) особенные экономические законы (законы для ряда эпох); 3) общие экономические законы.

- •Вопрос 4. Экономическая теория и экономическая политика. Позитивная и нормативная экономическая теория.

- •Вопрос 5. Основные научные школы и современные направления развития экономической теории.

- •Вопрос 6. Потребности как предпосылка производства. Классификация и основные характеристики потребностей.

- •Вопрос 7. Ресурсы (факторы) производства. Труд. Земля и невозобновляемые природные ресурсы. Капитал.

- •Вопрос 8. Основной и оборотный капитал. Износ основного капитала и амортизация.

- •Вопрос 9. Предпринимательская способность.

- •Вопрос 10. Экономические блага: классификация и основные характеристики. Взаимозаменяемость и взаимодополняемость благ.

- •Вопрос 11. Проблема выбора в экономике. Ограниченность ресурсов. Фундаментальные вопросы экономического развития общества: что, как и для кого производить?

- •Вопрос 12. Производственные возможности общества и их границы. Кривая трансформации. Альтернативные (вмененные) издержки. Закон возрастания альтернативных издержек.

- •Вопрос 13. Производство, воспроизводство и экономический рост. Эффективность производства и ее показатели. Факторы повышения эффективности производства.

- •Вопрос 14. Экономическая система общества: понятие, субъекты, структура

- •Вопрос 15. Институты: формальные и неформальные. Экономические институты.

- •Вопрос 16. Понятие собственности. Субъекты и объекты собственности. Типы и формы собственности. Современные теории собственности.

- •Право на передачу прав в наследство;

- •Право на бессрочное обладание блага;

- •Вопрос 17. Реформирование собственности. Преобразование отношений собственности в рб.

- •Средства от продажи ценных бумаг;

- •Личные средства граждан.

- •Вопрос 18. Способы координации хозяйственной жизни: традиции, рынок, команда.

- •Вопрос 19. Классификация экономических систем. Традиционная экономика. Классический капитализм. Административно-командная экономика. Смешанная экономика. Трансформационная экономика.

- •Вопрос 20. Рынок: понятие, условия возникновения. Функции рынка. Классификация рынков.

- •Вопрос 21. Рыночная инфраструктура.

- •Вопрос 22. Модели рыночной экономики. Особенности белорусской экономической модели.

- •Вопрос 24. Спрос. Закон спроса. Функция спроса и ее графическая интерпретация. Неценовые факторы спроса. Индивидуальный и рыночный спрос.

- •Вопрос 25. Предложение. Закон предложения. Функция предложения и ее графическая интерпретация. Неценовые факторы предложения.

- •Вопрос 26. Отраслевое рыночное равновесие. Последствия отклонения цены от равновесного уровня. Товарный дефицит и товарные излишки. Изменения спроса и предложения и их влияние на цену.

- •Вопрос 27. Выигрыш от обмена: излишки потребителя и производителя.

- •Вопрос 28. Понятие эластичности. Эластичность спроса по цене. Коэффициенты ценовой эластичности спроса. Точечная и дуговая эластичность спроса по цене. Факторы эластичности спроса по цене.

- •Вопрос 29. Перекрестная эластичность спроса. Коэффициенты перекрестной эластичности спроса.

- •Вопрос 30. Эластичность спроса по доходу. Коэффициенты эластичности спроса по доходу.

- •Вопрос 31. Эластичность предложения. Коэффициенты эластичности предложения. Факторы эластичности предложения. Мгновенное, краткосрочное и долгосрочное равновесие и эластичность предложения.

- •Вопрос 32. Практическое значение анализа эластичности.

- •Вопрос 33. Экономические субъекты: домашнее хозяйство, фирма (организация), государство.

- •Вопрос 34. Домашнее хозяйство как экономический субъект. Понятие рационального потребителя. Понятие полезности. Общая и предельная полезность. Закон убывающей предельной полезности.

- •Вопрос 35. Взвешенная предельная полезность. Равновесие потребителя и правило максимизации полезности.

- •Вопрос 36. Организация как хозяйствующий субъект. Классификация организаций. Понятие рационального производителя.

- •Вопрос 37. Производственные периоды: краткосрочный и долгосрочный. Постоянные и переменные факторы производства.

- •Вопрос 38.Производство и технология. Производственная функция, ее свойства. Производственный выбор фирмы в краткосрочном периоде.

- •Вопрос 39. Производство с одним переменным фактором. Общий, средний и предельный продукт: понятие, измерение, взаимосвязь. Закон убывающей предельной производительности.

- •Вопрос 41.Понятие и классификация издержек. Внешние и внутренние издержки. Бухгалтерские и экономические издержки.

- •Вопрос 42.Издержки производства в краткосрочном периоде. Постоянные и переменные издержки. Общие, средние, предельные издержки, их динамика и взаимосвязь.

- •Вопрос 43.Издержки производства в долгосрочном периоде. Эффекты масштаба. Проблема оптимального размера предприятия.

- •Вопрос 44.Изокосты. Равновесие товаропроизводителя. Правило минимизации издержек. Траектория роста фирмы.

- •Вопрос 45.Доход и прибыль фирмы. Общий, средний, предельный доход. Нормальная прибыль. Экономическая и бухгалтерская прибыль. Правило максимизации прибыли.

- •Вопрос 48. Система национальных счетов (снс).

- •Вопрос 49. Валовой внутренний продукт (ввп). Принципы расчета ввп. Другие показатели системы национальных счетов.

- •Вопрос 50. Номинальный и реальный ввп. Индексы цен.

- •Вопрос 51. Национальное богатство, его состав и структура.

- •52. Динамика основных макроэкономических показателей Республики Беларусь.

- •53. Эволюция денег. Сущность денег и их функции.

- •Вопрос 54. Денежный рынок. Номинальный и реальный спрос на деньги. Мотивы спроса на деньги.

- •Вопрос 55. Предложение денег. Денежные агрегаты.

- •Вопрос 56. Равновесие денежного рынка.

- •Вопрос 57. Денежно-кредитная система и ее структура.

- •Вопрос 58. Центральный банк и его функции.

- •Вопрос 59. Коммерческие банки, их функции. Кредит и его формы.

- •Вопрос 60. Специализированные кредитно-финансовые организации.

- •Вопрос 61.Денежно-кредитная система в Республике Беларусь

- •Вопрос 62. Понятие финансов и их функции.

- •Вопрос 63. Финансовая система и ее структура. Государственные и частные финансы.

- •Вопрос 65. Госбюджет и его функции. Расходы и доходы государственного бюджета. Понятие бюджетного дефицита и бюджетного профицита. Финансовая система Республики Беларусь

- •3 Состояния гос. Бюджета:

- •Вопрос 66. Совокупный спрос. Кривая совокупного спроса. Неценовые факторы совокупного спроса.

- •Вопрос 67. Совокупное предложение. Краткосрочная и долгосрочная кривые совокупного предложения. Неценовые факторы совокупного предложения

- •Изменение цен на ресурсы:

- •2. Изменения в производительности.

- •Вопрос 68. Краткосрочное и долгосрочное равновесие в модели ad-as. Изменения в равновесии. Эффект храповика.

- •1)Реальное равновесие ( краткосрочное равновесие)

- •2)Потенциальное равновесие (долгосрочное)

- •Вопрос 69. Макроэкономическая нестабильность и формы ее проявления.

- •Вопрос 70. Циклический характер экономического развития и его причины. Экономический цикл и его фазы.

- •Вопрос 71. Занятость и безработица. Типы безработицы.

- •Вопрос 72. Определение уровня безработицы. Экономические издержки безработицы. Закон Оукена.

- •Вопрос 73. Инфляция, ее определение и измерение. Причины инфляции. Формы инфляции.

- •Вопрос 74. Социально-экономические последствия инфляции. Инфляция и безработица в Республике Беларусь

- •Вопрос 75. Мировая экономика и предпосылки ее становления. Структура мировой экономики.

- •Вопрос 76. Основные формы международных экономических отношений: торговля товарами и услугами, движение капитала, миграция рабочей силы, валютно-финансовые отношения.

- •Вопрос 77. Современные тенденции развития мировой экономики.

- •Вопрос 78. Место Республики Беларусь в системе мирохозяйственных связей

- •Вопрос 79. Понятие платежного баланса страны. Структура платежного баланса: счет текущих операций, счет операций с капиталом и финансовый счет. Равновесие платежного баланса.

- •1. Счёт текущих операций.

- •2. Счёт движения капитала и финансовых операций

- •3. Счёт официальных резервов

- •Вопрос 80. Валютный курс как инструмент регулирования платежного баланса. Понятие валютного курса. Факторы, влияющие на валютный курс. Виды валютного курса.

- •Вопрос 81. Платежный баланс Республики Беларусь.

Вопрос 1. Экономика как сфера жизнедеятельности общества.

Экономика и общество

Человек может сочинять стихи, музицировать, изучать звезды, заниматься спортом, посещать театры и выставки. Но человеческий организм нуждается в соответствующих видах энергии, в их непрерывном пополнении.

Чтобы жить, сохранять и продолжать на Земле свой род, человек обязан удовлетворять свои потребности.

Для того чтобы удовлетворять потребности, необходимо иметь различные блага. Такие блага сами по себе с неба не падают и бесплатно никому не достаются. Подавляющее большинство таких благ приходится создавать трудом, т. е. в процессе хозяйственной деятельности.

Хозяйственная деятельность представляет собой целесообразную деятельность человека, направленную на получение благ, необходимых для удовлетворения разного рода потребностей (желаний).

Хозяйственная деятельность человека предполагает: а) единство цели и средств ее достижения; б) затраты энергии и ресурсов; в) достижение конкретного результата; г) сопоставление понесенных затрат и достигнутого результата; д) удовлетворение потребностей; е) возобновление самой хозяйственной деятельности. Человек, развивая свое хозяйство, создает не что иное, как экономику. Термин «экономика» происходит от двух греческих слов: «ойкос» - дом или хозяйство, и «номос» - учение или закон. Получается, что экономика - это искусство, навыки или умение правильно вести домашнее хозяйство.

«Экономика» в наше время используется для обозначения: 1) особой сферы человеческой деятельности, которая заметно отличается от других сфер (например, от спорта, культуры и науки); 2) национальной экономики - т. е. хозяйства всей страны; 3) материальных условий производства, которые обнаруживаются в виде заводов, шахт, фабрик, аэродромов и т. п.; 4) отношений между людьми, которые возникают в процессе трудовой деятельности, а также обмена, распределения и потребления благ; 5) разновидности науки, которая специализируется на изучении экономической деятельности человека, условий присвоения материальных благ.

Некоторые уточнения. Если экономика есть определенная сфера человеческой деятельности, то тут же возникает вопрос о ее соотношении с другими сферами жизни человека. Здесь позиция такова: экономика выступает как материальная основа для существования общества. Дело в том, что экономика предоставляет в распоряжение общества те блага, которые крайне необходимы для его существования и дальнейшего развития.

Вопрос 2. Экономические науки. Общие и частные экономические науки. Предмет и функции экономической теории.

Предмет и функции экономической теории.

Любая наука должна иметь свой предмет (что исследуется) и метод исследования (как исследуется).

Предмет экономической теории как науки в современном понимании определился далеко не сразу и являлся результатом длительного исторического развития. В ходе развития экономической теории как науки менялись и взгляды на ее предмет, причем здесь с известной степенью условности можно выделяют три основных этапа (периода):

экономия – как набор знаний по организации хозяйства;

политическая экономия – как отражение появления систематизированного знания о сущности, целях и задачах экономической системы;

экономикс – как современный этап эволюционного развития экономической науки, учитывающий изменения в методологии исследований и подходах к анализу экономических процессов, явлений. В центре внимания – проблемы использования людьми ограниченных ресурсов для производства товаров и услуг в целях удовлетворения своих потребностей.

Если рассматривать эволюцию подходов к определению предмета экономической теории в рамках различных научных направлений и школ, то можно увидеть, сколь они разнообразны.

Представители меркантилизма считали предметом экономической науки национальное богатство, которое они отождествляли с деньгами.

Представители классической буржуазной политической экономии и в Англии, и во Франции предметом экономической науки также считали богатство нации, хотя его источник видели в производстве, т.е. предметом их анализа стала сфера производства. Однако в рамках конкретных школ были свои особенности: так, физиократы источником богатства считали только труд в сельском хозяйстве, а главные фигуры английской школы расширили предмет политической экономии до исследования условий производства и накопления (А. Смит), а также распределения (Д. Рикардо) национального богатства, создаваемого во всех отраслях материального производства.

Предметом исследования марксистской политической экономии в соответствии с классовым подходом к анализу жизни общества являлись лишь производственные отношения (т.е. отношения производства, распределения, обмена, потребления), которые рассматривались как необходимая сторона общественного производства.

Представители исторической школы определили в качестве предмета экономической науки исследование о повседневной деятельности людей, о национальном или общественном хозяйстве.

Представители австрийской школы и неоклассического направления экономической мысли, активно использовавших методологию маржинализма, предметом экономической науки считали поведение индивидуумов и социальных институтов (фирм, групп, людей и т.д.), путей и способов достижения ими своих целей в условиях ограниченности ресурсов. Например, А. Маршалл определил предмет экономической теории как исследование нормальной жизнедеятельности человеческого общества – исследование богатства и частично человека, точнее стимулов к действию и мотивам

противодействия. В таком подходе ясно подчеркивается роль человека в экономике.

Представители кейнсианского направления в качестве предмета экономической теории выделили закономерности функционирования национальной экономики как единого целого, сделав акцент на проблемах выработки и реализации экономической политики государства.

Таким образом, можно сделать вывод, что в ходе исторического развития экономической науки сформировались различные подходы к пониманию ее предмета. Очевидно, что многие из них не являются взаимоисключающими, конкретизируют и детализируют уровни и направления исследований. Со сменой подходов к трактовке предмета экономической науки происходила соответствующая смена ее названия – от экономии к политической экономии, от политической экономии – к экономикс.

В современной западной литературе прослеживается относительное единство мнений по определению предмета экономики как науки. В подтверждение этого приведем определения, представленные у П. Самуэльсона и К. Макконнелла и С. Брю.

"Экономическая теория есть наука о том, какие из редких производительных ресурсов люди и общество с течением времени, с помощью денег или без их участия, избирают для производства различных товаров и распределения их в целях потребления в настоящем и будущем между различными людьми и группами общества".

"Предмет экономикс – поиск эффективного использования редких ресурсов в производстве товаров и услуг для удовлетворения материальных потребностей".

Таким образом, в целом предметом экономической теории является деятельность людей, использующих ограниченные ресурсы для производства товаров и услуг в целях удовлетворения своих потребностей.

Функции экономической теории

Практической функция состоит в научном обосновании экономической политики государств, выявлении принципов и методов рационального хозяйствования.

Познавательная функция состоит в том, чтобы всесторонне изучить формы экономических явлений и их внутреннюю сущность, что позволяет открыть законы, по которым развивается национальное хозяйство.

Прогностическая функция экономической теории состоит в определении перспектив социально-экономического развития на будущее. Особое значение она имеет при разработке планов и прогнозов развития национальной экономики.

Иногда выделяют воспитательную функцию, которая заключается в формировании экономического образа мышления. Раньше также выделяли идеологическую функцию, однако надо учитывать, что чрезмерная идеологизация может воспрепятствовать

Имеет смысл согласиться с П. Самуэльсоном в том, что все определения экономической теории (политэкономии) как науки раскрывают ее предмет с разных сторон, ибо за основу берутся различные аспекты жизнедеятельности человека, в том числе и экономический, что не позволяет дать ему краткое и в то же время всеобъемлющее определение.

Однако, если принять во внимание, что большинство современных экономистов признают экономическую теорию универсальной наукой о проблемах выбора ресурсов и экономическом поведении человека, то наиболее общим (собирательным) и правильным можно считать определение экономической теории, данное А.И.Добрыниным.

Общая экономическая теория - это общественная наука, которая изучает поведение людей и групп в производстве, распределении и потреблении материальных благ в целях удовлетворения потребностей при ограниченных ресурсах (понимая это не в физическом смысле, хотя это имеет место, а как невозможность полного удовлетворения потребностей всех членов общества одновременно и полно), что порождает конкуренцию за их использование. |

Экономическая теория структурно включает в себя:

микроэкономику (поведение отдельных экономических субъектов) и

макроэкономику (поведение или функционирование национальной экономической системы в целом).

Мировая экономика (поведение мировой экономики в целом).

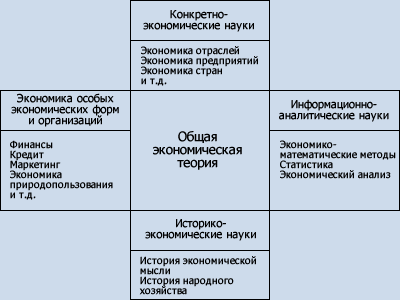

Экономическая теория является методологическим фундаментом целого комплекса наук: отраслевых (экономика торговли, промышленности, транспорта, строительства и т. д.); функциональных (финансы, кредит, маркетинг, менеджмент, прогнозирование и др.); межотраслевых (экономическая география, демография, статистика и др.).

Связь экономической теории с другими экономическими науками в самом общем виде может быть представлена в виде следующей схемы (схема 1).

У.К.Митчелл в своей основной работе "Лекции и типы экономической теории" (1935) настаивал на взаимосвязи экономических проблем с неэкономическими, в частности, с проблемами социологии, культуры и другими, обусловливающими психологию, поведение и мотивы деятельности людей в обществе.