- •24. Уровень словосочетания уровень словосочетания

- •23. Уровень словосочетания.

- •242. Краткая история вопроса

- •243. Типы словосочетаний по их структуре

- •244. Типы словосочетаний в зависимости от лексико-грамматических свойств главного слова

- •245. Синтаксические отношения между компонентами словосочетаний

- •246. Способы выражения синтаксических отношений в словосочетании и в предложении

- •247. Виды синтаксической связи в словосочетании и в предложении

- •Уровень словосочетания

- •22. Уровень простого предложения

- •23. Уровень сверхфразового единства, текста

- •Содержание

- •Фонемы, аллофоны и оппозиции

- •Различительные признаки

- •Типы оппозиций

- •Нейтрализация

- •Сегменты и другие фонологические единицы

- •Фонологическая типология

- •Универсальные фонологические классификации

- •Фонология Трубецкого

- •Фонология после Трубецкого

- •19. История исследования понятия «фонема».

24. Уровень словосочетания уровень словосочетания

I.

Любое

словосочетание в традиционной лингвистике

рассматривается как связанная

синтаксическими отношениями совокупность

двух слов, значение которой (ни в коем

случае не «сумма значений») есть уточнение

при помощи зависимого слова значения

слова ядерного (или главного).

Словосочетания

могут обладать разной степенью

устойчивости, т.е. фразеологичности.

Если брать традиционное разделение

“язык-речь”, то менее устойчивые

словосочетания являются речевыми

элементами, т.е. каждый раз порождаются

заново говорящим и обратно «расщепляются»

слушающим, а наиболее фразеологичные

(максимально устойчивые») «расщепления»

не требуют и используются говорящим

(воспринимаются слушающим) как готовые

слова.

Примеры:

Поэтому

в диахронии (в том числе, в процессе

эволюции любого национального языка)

словосочетания есть фиксация неких

моментов движения от предложения к

слову, т.е. от создания полной идеи к ее

машинальному, механическому употреблению

в свернутом виде. Следующим этапом

свертывания, естественно, являются

слова. Один из ярких примеров китайское

слово (или словосочетание)

Поэтому

в диахронии (в том числе, в процессе

эволюции любого национального языка)

словосочетания есть фиксация неких

моментов движения от предложения к

слову, т.е. от создания полной идеи к ее

машинальному, механическому употреблению

в свернутом виде. Следующим этапом

свертывания, естественно, являются

слова. Один из ярких примеров китайское

слово (или словосочетание)![]() «съемная машина», т.е. «такси».

Обычные

же, классические словосочетания (= не

фразеологизмы), не являются ни словами,

ни предложениями, хотя со словами их

роднит занимаемая в предложении

синтаксическая позиция (любому

словосочетанию можно приписать позицию

ядерного слова);

с предложениями —

предикативность, которая, однако,

является свернутой.

Сравним два

предложения:

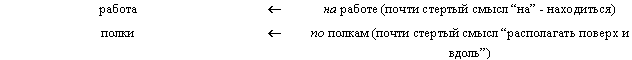

• Библиотекари

расставляли книги.

• Задержавшиеся

на работе библиотекари расставляли

книги по полкам.

«съемная машина», т.е. «такси».

Обычные

же, классические словосочетания (= не

фразеологизмы), не являются ни словами,

ни предложениями, хотя со словами их

роднит занимаемая в предложении

синтаксическая позиция (любому

словосочетанию можно приписать позицию

ядерного слова);

с предложениями —

предикативность, которая, однако,

является свернутой.

Сравним два

предложения:

• Библиотекари

расставляли книги.

• Задержавшиеся

на работе библиотекари расставляли

книги по полкам.

Несомненно,

что в первом предложении: позиция

сочетания «расставляли книги» есть

позиция глагола «расставляли», и значение

сочетания просто уточняет значение

глагола:

Во

втором предложении:

Во

втором предложении:

И

два особых случая, которые будут разобраны

ниже:

И

два особых случая, которые будут разобраны

ниже:

*

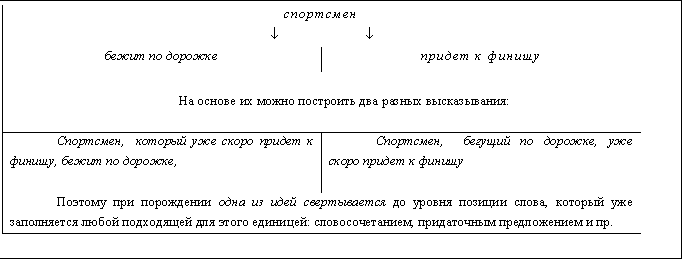

Предикативность — лингвистическая

категория, основное свойство предложения,

выражаемое отношением между набором

признаков и способность слушателя

воспринимать его как целостное законченное

сообщение. Иными словами, комплекс

признаков, который делает предложение

предложением для говорящего и слушающего.

Важнейшим признаком применительно к

любому национальному языку является

предикативное отношение, т.е. отношение

между топиком и комментарием (=между

подлежащим и сказуемым — там, где это

необходимо; между любым предицируемым

и предицирующим компонентами). Если это

отношение оформляется так, как этого

требует норма национального языка для

стандарта предложения — например, для

русского языка глагол-сказуемое ставится

в личных формах и т.д., или если «недостатки»

предикативного отношения компенсируются

другими признаками (усилением роли

интонации) — то в этом случае предикативность

полная или 100%-ая: Спортсмен бежит по

дорожке; если этих формальных признаков

при сохранении того же самого смысла

недостаточно, то предикативность

свернутая: Спортсмен, бегущий по дорожке.

Носители свернутой предикативности

употребляются лишь в составе носителей

полной предикативности: Спортсмен,

бегущий по дорожке, уже скоро придет к

финишу, НО как при порождении (на начальных

стадиях), так и при восприятии (на конечных

стадиях), они существуют как элементарные

идеи в развернутом виде.

Например,

при порождении предложения Спортсмен,

бегущий по дорожке, уже скоро придет к

финишу в сознании говорящего сначала

формируются две идеи:

Свернутая

предикативность словосочетаний не

всегда очевидна. Наиболее заметна она

в сочетаниях атрибутивного типа (имя +

определение). Тем более, если в роли

определения выступает причастие (типа

бегущий человек). Вне зависимости от

морфологической выраженности определения

(причастие, прилагательное, существительное

и др.) оно вторично по отношению к

потенциальному сказуемому; иными

словами, атрибутивная связь в любом

случае производна от предикативной

(атрибутивная, т.е. определительная

связь между именем и признаком есть не

утверждаемая или утверждаемая вторично,

косвенно, предикативная связь).

Свернутая

предикативность словосочетаний не

всегда очевидна. Наиболее заметна она

в сочетаниях атрибутивного типа (имя +

определение). Тем более, если в роли

определения выступает причастие (типа

бегущий человек). Вне зависимости от

морфологической выраженности определения

(причастие, прилагательное, существительное

и др.) оно вторично по отношению к

потенциальному сказуемому; иными

словами, атрибутивная связь в любом

случае производна от предикативной

(атрибутивная, т.е. определительная

связь между именем и признаком есть не

утверждаемая или утверждаемая вторично,

косвенно, предикативная связь).

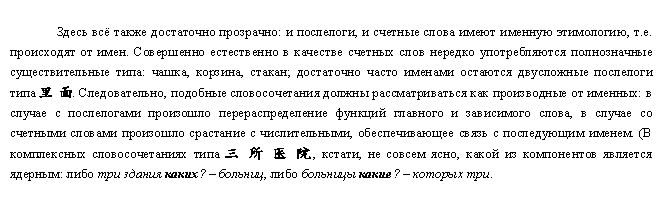

Как обычно изучаются и классифицируются словосочетания? По характеру главного слова (именные, глагольные и пр.), по формально выраженному характеру связи (согласование, управление, примыкание). Такой подход имеет, как минимум, два главных недостатка: он атомистский, т.е. свойства целого выводятся из свойств составляющих; и, второе, он основывается на формальных признаках единиц флективных, т.е. европейских языков. Легко проверить, что сходные по структуре словосочетания существуют в различных языках, но если в русском языке красивая мебель требует согласования форм, то в сочетании haokan-de jiaju в китайском языке ни о чем подобном речи не идет. Если говорить о китайском языке, то по признаку наличия/отсутствия согласования там можно найти только одно примыкание, и классификация, тем самым, теряет смысл. Кроме того, такая классификация требует существенных оговорок в тех случаях, когда речь идет о координативных (Маша и Витя) и предикативных (девушка бежит) словосочетаниях, статус которых именно как словосочетаний признается не всеми учеными. Приведем определение словосочетания из Лингвистического энциклопедического словаря: “.. синтаксическая конструкция, образуемая соединением двух и более знаменательных слов на основе подчинительной грамматической связи ... служит средством номинации, обозначая предмет, явление, процесс, качество, названные стержневым компонентом и .. конкретизируемые зависимым. .. как единица называющая качественно отлична от предложения как единицы сообщающей: словосочетание лишено основных признаков предложения - синтаксических категорий модальности, времени, лица, интонации сообщения. Вместе с тем словосочетание тесно связано с предложением, поскольку функционирует .. в составе предложения, обнаруживая здесь разные возможности и разные правила своего употребления” [ЛЭС‑90,469]. Подобным является и определение Дж. Лайонза (J.Lyons; P.171), в котором термин phrase (словосочетание): «любая группа слов, грамматически эквивалентная отдельному слову и не имеющая собственных подлежащего и сказуемого» — противопоставляется понятию clause (“грамматическая основа”, “грамматическое ядро”, «элементарноое предложение»): группа слов, имеющая собственное подлежащее и сказуемое и включаемая в более широкий состав предложения. Дж. Лайонз указывает, что различие между первыми и вторыми есть различие между «словоподобными и «предложениеподобными» единицами внутри предложения. В школьной грамматике советских времен также требовалось жестко различать словосочетания и грамматические основы, поскольку последние автоматически становятся каркасом предложения, а первые должны неукоснительно строиться на основе лишь подчинительной связи. Ниже нам хотелось бы показать, что такой подход несколько неверен (об этом свидетельствуют факты, в частности, китайского языка), и универсальными формальными, т.е. наблюдаемыми признаками словосочетания являются наличие двух слов и связи между ними, которая может быть и сочинительной, и подчинительной, и предикативной.

В

Лингвистическом энциклопедическом

словаре в качестве главных способов

типообразующих способов связи указываются

согласование (главное и зависимое слово

имеют одинаковую грамматическую форму:

красивый цветок, красивому цветку,

красивым цветком и т.д.), управление

(главное слово определяет форму

зависимого: пить воду, приехать в город,

недосчитаться мелочи и т.д.) и примыкание

(формы главного и зависимого слова не

связаны: жестко ограничить, долго ожидать

и т.п.). Автоматически эти три способа

связи в сознании обучаемых становятся

заменителями атрибутивных (имя +

определение), глагольно-объектных

(действие + объект) и глагольно-определительных

(действие + его признак) структур. Поэтому

даже применительно к китайскому языку

приходится слышать от учащихся о неких

«управлении» или «согласовании», хотя

если исходить из предложенных признаков,

реально речь может идти лишь о сплошном

примыкании, и, тем самым, классификация

теряет смысл и не может считаться

универсальной (полностью отсутствует

корреляция частных грамматических форм

(“воспроизведение граммем” [ЛЭС-90,479]),

поскольку самих форм просто нет).

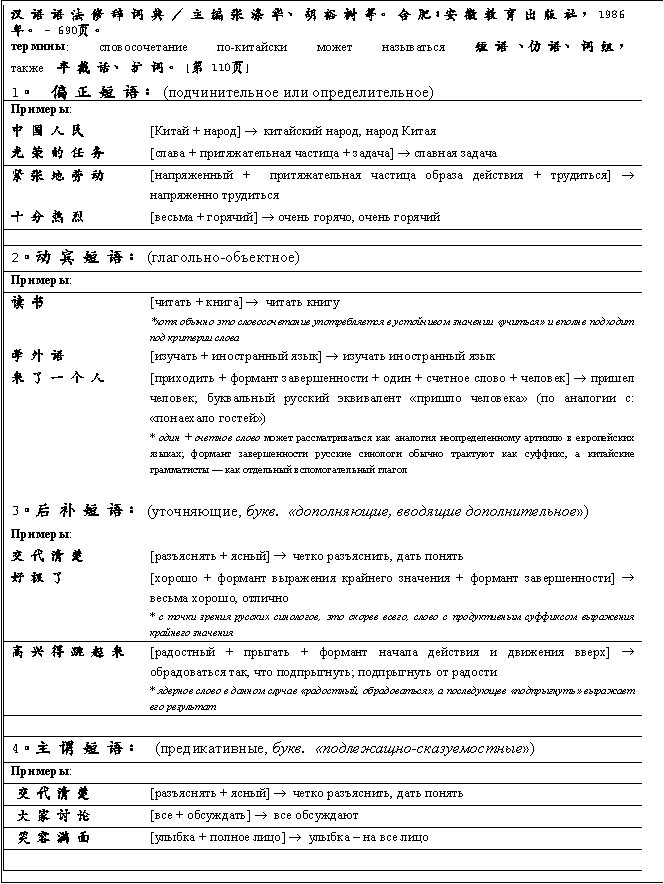

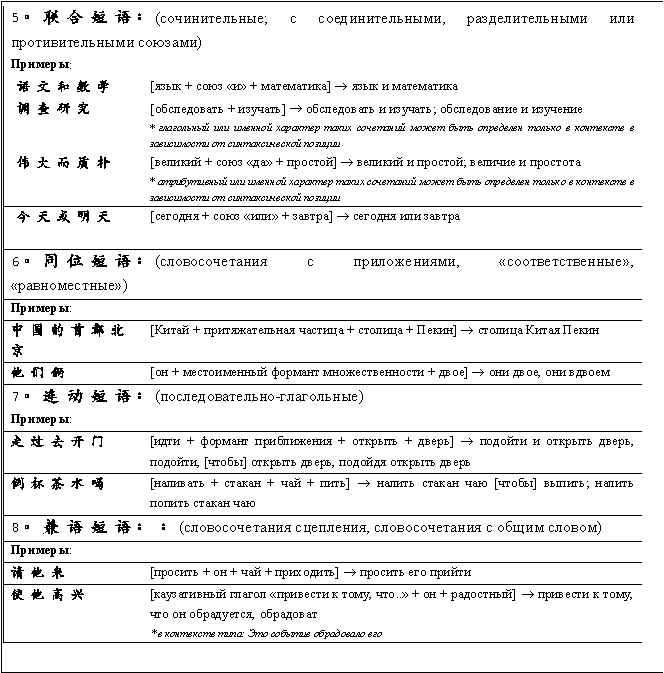

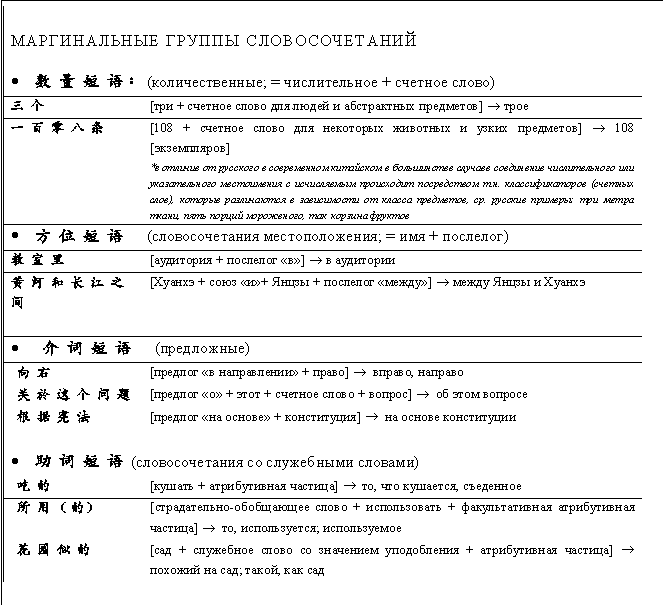

Более

подробна классификация словосочетаний,

приводимая в китайских источниках:

При

анализе такой вполне удобной для

практического применения классификации

становится очевидным, что китайские

ученые во многом делают упор на т.н.

«специфику языка» — с одной стороны, а

с другой сказывается незнание (точнее,

непонимание) ими особенностей строя

европейских языков, которые обладают

гораздо более развитой морфологической

системой. Специфичными для китайского

языка объявляются конструкции сцепления

(тип 8), между тем, как практически такие

же можно построить и в русском (просить

его прийти), и в английском языке (asked

him to come) — с той единственной разницей,

что за неимением спряжения невозможно

показать “падежную” принадлежность

(“винительный падеж”) промежуточного

имени, которое объявляется дополнением

к первому глаголу и подлежащим ко

второму. Здесь даже не важно, какая

интерпретация является более верной:

просить его прийти или просить, чтобы

он пришел — и те, и другие конструкции

синонимичны, в том числе и структурно,

и нет никаких оснований объявлять их

уникальными для китайского или только

для изолирующих языков.

Также нельзя

считать экзотичными последовательно-глагольные

конструкции (тип 7), поскольку здесь

возможны две структурные трактовки:

либо связь между глаголами сочинительная,

и данный тип выделять отдельно не стоит,

либо такие словосочетания реализуют в

китайском языке эквивалент деепричастного

оборота: подойдя, открыл, и в этом опять

же нет ничего необыкновенного, поскольку

деепричастное значение первого глагола

вытекает не из специальной аффиксации,

как в русском, а из его препозиции (хотя

возможна и «аффиксация: tang-zhe kanshu – лежа

читать книгу, где формант –zhe, безусловно,

не имея никакой «наречной» функции, тем

не менее, сообщает о продолженности

первого действия, на фоне которого

протекает второе).

При

анализе такой вполне удобной для

практического применения классификации

становится очевидным, что китайские

ученые во многом делают упор на т.н.

«специфику языка» — с одной стороны, а

с другой сказывается незнание (точнее,

непонимание) ими особенностей строя

европейских языков, которые обладают

гораздо более развитой морфологической

системой. Специфичными для китайского

языка объявляются конструкции сцепления

(тип 8), между тем, как практически такие

же можно построить и в русском (просить

его прийти), и в английском языке (asked

him to come) — с той единственной разницей,

что за неимением спряжения невозможно

показать “падежную” принадлежность

(“винительный падеж”) промежуточного

имени, которое объявляется дополнением

к первому глаголу и подлежащим ко

второму. Здесь даже не важно, какая

интерпретация является более верной:

просить его прийти или просить, чтобы

он пришел — и те, и другие конструкции

синонимичны, в том числе и структурно,

и нет никаких оснований объявлять их

уникальными для китайского или только

для изолирующих языков.

Также нельзя

считать экзотичными последовательно-глагольные

конструкции (тип 7), поскольку здесь

возможны две структурные трактовки:

либо связь между глаголами сочинительная,

и данный тип выделять отдельно не стоит,

либо такие словосочетания реализуют в

китайском языке эквивалент деепричастного

оборота: подойдя, открыл, и в этом опять

же нет ничего необыкновенного, поскольку

деепричастное значение первого глагола

вытекает не из специальной аффиксации,

как в русском, а из его препозиции (хотя

возможна и «аффиксация: tang-zhe kanshu – лежа

читать книгу, где формант –zhe, безусловно,

не имея никакой «наречной» функции, тем

не менее, сообщает о продолженности

первого действия, на фоне которого

протекает второе).

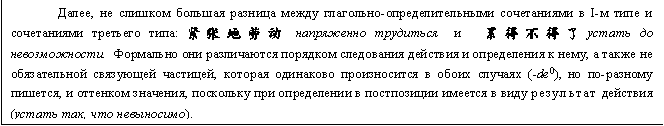

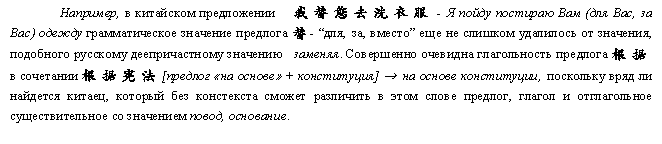

Сочетания

с предлогами и союзами (V и один из

дополнительных типов). Категория предлога

(союза) универсальна для всех языков,

но лишь в некоторых языках очевиден ее

(от)глагольный смысл. В китайском языке

все без исключения предлоги производны

от глаголов (в плане этимологии) и по

отношению к ним являются транспозитами

(в синхронном плане; транспозит — иная

частеречная форма одного и того же

слова; переход из одной части речи в

другую является транспозицией).

Глагольность предлога настолько

очевидна, что в классическом китаеведении

им приписывается статус второго

сказуемого в предложении. То есть,

подобно наиболее близким к ним по

значению деепричастиям в других языках,

предлоги явно реализуют свернутую

предикативность. Китайский предлог zai

(“в”) есть транспозит глагола находиться,

жить, присутствовать, предлог gei (“для”)

- глагола давать и т.п.

Сочетания

с предлогами и союзами (V и один из

дополнительных типов). Категория предлога

(союза) универсальна для всех языков,

но лишь в некоторых языках очевиден ее

(от)глагольный смысл. В китайском языке

все без исключения предлоги производны

от глаголов (в плане этимологии) и по

отношению к ним являются транспозитами

(в синхронном плане; транспозит — иная

частеречная форма одного и того же

слова; переход из одной части речи в

другую является транспозицией).

Глагольность предлога настолько

очевидна, что в классическом китаеведении

им приписывается статус второго

сказуемого в предложении. То есть,

подобно наиболее близким к ним по

значению деепричастиям в других языках,

предлоги явно реализуют свернутую

предикативность. Китайский предлог zai

(“в”) есть транспозит глагола находиться,

жить, присутствовать, предлог gei (“для”)

- глагола давать и т.п.

Аналогично

свернутое предикативное значение

присуще и русским предлогам, однако при

этом не прослеживается явной глагольной

этимологии: сидеть за столом суть сидеть

+ стол + таким образом, что часть тела

закрыта столом ® т.е. сидеть, находясь

за столом.

Следовательно, если

анализировать т.н. полные сочетания

типа «непереходный глагол + предлог +

имя», то в любом случае следует исходить

из того, что они разложимы на две более

элементарные пары: глагольно-определительную

и предложный оборот, где последний

функционально подобен деепричастному

обороту или наречию.

Сам парадоксальный

феномен наличия в языке категории

непереходного глагола обусловлен именно

показанной выше синтаксической

сочетаемостью, причем подобные тройные

сочетания в языках типа русского

“поверхностно” уже стали почти

“двойными” и уподобились глагольно-объектным,

а в языках типа китайского по-прежнему

явно близки комплексам “глагол +

[глагольная форма + объект]”. Непереходный

глагол есть “двоеглаголие”. Тенденция

к дальнейшему уподоблению “тройных

сочетаний” глагольно-объектным

наблюдается и в китайском языке, где

преимущественно в письменной речи

многие (причем достаточно разные)

предлоги, традиционно препозитивные,

сначала переходят в постпозицию к

глаголу, а затем трансформируются в

универсальный предлог yu_, который

становится частью глагола.

Аналогично

свернутое предикативное значение

присуще и русским предлогам, однако при

этом не прослеживается явной глагольной

этимологии: сидеть за столом суть сидеть

+ стол + таким образом, что часть тела

закрыта столом ® т.е. сидеть, находясь

за столом.

Следовательно, если

анализировать т.н. полные сочетания

типа «непереходный глагол + предлог +

имя», то в любом случае следует исходить

из того, что они разложимы на две более

элементарные пары: глагольно-определительную

и предложный оборот, где последний

функционально подобен деепричастному

обороту или наречию.

Сам парадоксальный

феномен наличия в языке категории

непереходного глагола обусловлен именно

показанной выше синтаксической

сочетаемостью, причем подобные тройные

сочетания в языках типа русского

“поверхностно” уже стали почти

“двойными” и уподобились глагольно-объектным,

а в языках типа китайского по-прежнему

явно близки комплексам “глагол +

[глагольная форма + объект]”. Непереходный

глагол есть “двоеглаголие”. Тенденция

к дальнейшему уподоблению “тройных

сочетаний” глагольно-объектным

наблюдается и в китайском языке, где

преимущественно в письменной речи

многие (причем достаточно разные)

предлоги, традиционно препозитивные,

сначала переходят в постпозицию к

глаголу, а затем трансформируются в

универсальный предлог yu_, который

становится частью глагола.

В

плане частей речи вполне вероятно, что

создание современных предлогов шло по

линии «глагол ® деепричастие ® предлог»,

что подтверждается и современными

русскими предлогами «исходя из..», «на

основании..», «в соответствии с..».

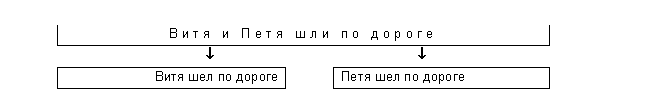

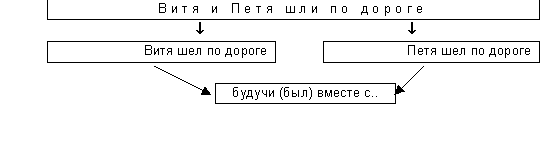

То

же самое можно сказать и о союзах, причем

в любом языке. Если взять предложение

Витя и Петя шли по дороге, то интерпретация

его в виде

В

плане частей речи вполне вероятно, что

создание современных предлогов шло по

линии «глагол ® деепричастие ® предлог»,

что подтверждается и современными

русскими предлогами «исходя из..», «на

основании..», «в соответствии с..».

То

же самое можно сказать и о союзах, причем

в любом языке. Если взять предложение

Витя и Петя шли по дороге, то интерпретация

его в виде

будет

неверной и неполной, поскольку в

большинстве (кон)текстов будет иметься

ввиду, что Витя и Петя находились вместе,

т.е. союз также несет «глагольную

нагрузку», и вследствие этого значением

предложения будет Находясь вместе,

Витя, Петя шли по дороге. Любая сочинительная

связь, даже если она не реализована «на

поверхности» в виде союза, всегда несет

«от-предикативную нагрузку»: «A соединяясь

с В», «А противопоставляясь В» и

т.п.

будет

неверной и неполной, поскольку в

большинстве (кон)текстов будет иметься

ввиду, что Витя и Петя находились вместе,

т.е. союз также несет «глагольную

нагрузку», и вследствие этого значением

предложения будет Находясь вместе,

Витя, Петя шли по дороге. Любая сочинительная

связь, даже если она не реализована «на

поверхности» в виде союза, всегда несет

«от-предикативную нагрузку»: «A соединяясь

с В», «А противопоставляясь В» и

т.п.

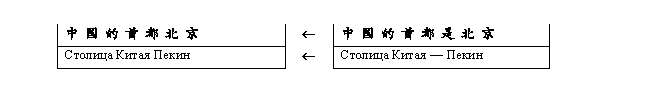

Относительно

шестой (“сочетания с приложениями”)

группы можно сказать следующее: даже в

догматической школьной грамматике

русского языка отмечается, что приложения

— не более, чем особый случай определения,

т.е. в сочетаниях типа «столица Китая

Пекин» реализуется атрибутивная связь

столица Китая, которая является Пекином,

«Пекинская» столица Китая». А, как мы

уже отмечали, любая атрибутивная связь

производна от предикативной,

свернутым/свертывающим аналогом которой

она является:

Относительно

шестой (“сочетания с приложениями”)

группы можно сказать следующее: даже в

догматической школьной грамматике

русского языка отмечается, что приложения

— не более, чем особый случай определения,

т.е. в сочетаниях типа «столица Китая

Пекин» реализуется атрибутивная связь

столица Китая, которая является Пекином,

«Пекинская» столица Китая». А, как мы

уже отмечали, любая атрибутивная связь

производна от предикативной,

свернутым/свертывающим аналогом которой

она является:

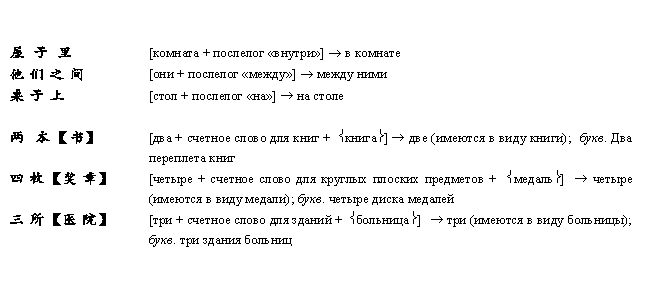

Словосочетания

местоположения с послелогом и

количественные со счетными словами:

Словосочетания

местоположения с послелогом и

количественные со счетными словами:

IV.

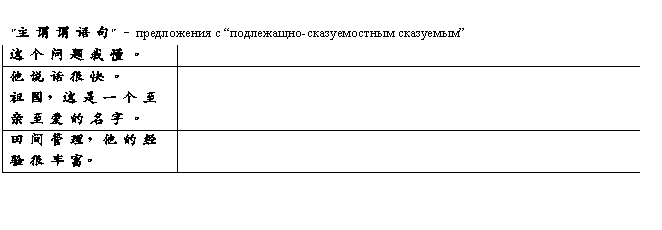

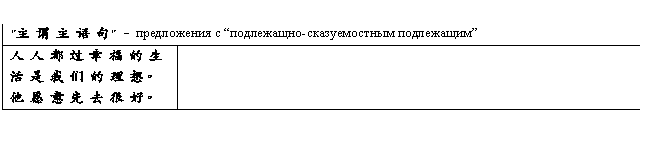

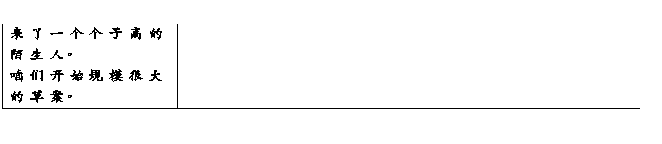

Одной

из проблемных групп являются предикативные

словосочетания в чистом виде, т.е. те, в

которых подлежащно-сказуемостное

отношение не свернуто, а реализовано

«на поверхности”. Классическая школьная

грамматика русского языка, равно как и

ЛЭС, требуют не относить их к словосочетаниям,

а выделять в отдельный тип: грамматическая

основа или предикативный центр предложения

(англ. clause). Решить эту проблему нам

поможет типологически строй китайского

языка. Препятствием к признанию их в

качестве словосочетаний служит тот

факт, что они уже готовы к образованию

предложения и, собственно, предложением

и являются.

Рассмотрим несколько

китайских предложений:

Эти

примеры построены по модели

топик-комментарий, причем либо топик,

либо комментарий представляют собой

предикативное единство с собственными

подлежащим и сказуемым. Следовательно,

в топиковых языках предикативной связи

по типу “подлежащее-сказуемое” не

всегда достаточно для образования

предложения, поскольку главная предикация

осуществляется между синтаксическими

топиком и комментарием. Поэтому в таких

языках предикативные единства существуют

в «свободном виде», т.е. как и любые

другие – в качестве строительного

материала для заполнения ячеек в

предложении. Причем ячейки не обязательно

должны быть топиком и комментарием. В

китайском языке действует закон, согласно

которому любая синтаксическая позиция

может заполняться как номинативной,

так и предикативной единицей. Это значит,

что на любую позицию слова всегда можно

без трансформаций подставить предикативное

единство:

Эти

примеры построены по модели

топик-комментарий, причем либо топик,

либо комментарий представляют собой

предикативное единство с собственными

подлежащим и сказуемым. Следовательно,

в топиковых языках предикативной связи

по типу “подлежащее-сказуемое” не

всегда достаточно для образования

предложения, поскольку главная предикация

осуществляется между синтаксическими

топиком и комментарием. Поэтому в таких

языках предикативные единства существуют

в «свободном виде», т.е. как и любые

другие – в качестве строительного

материала для заполнения ячеек в

предложении. Причем ячейки не обязательно

должны быть топиком и комментарием. В

китайском языке действует закон, согласно

которому любая синтаксическая позиция

может заполняться как номинативной,

так и предикативной единицей. Это значит,

что на любую позицию слова всегда можно

без трансформаций подставить предикативное

единство:

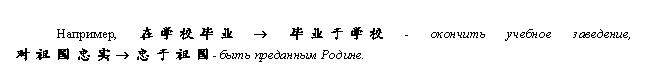

V.

Итак, мы рассмотрели возможные типы словосочетаний. Все они сводятся к следующим базовым типам: предикативный: «подлежащее» + «сказуемое»; атрибутивный: имя + определение; глагольно-объектный: (переходный) глагол + объект; глагольно-определительный: предикатив (действие или признак) + определение к нему, Если говорить о структуре предложения, которая заполняется такими словосочетаниями, то атрибутивные, будучи по смыслу расширением имени, предназначены, прежде всего, для заполнения ячейки топика, т.е. будут топико-центрическими. Глагольно-объектные и глагольно-определительные словосочетания, предназначены, прежде всего, для заполнения ячейки комментария, т.е. будут комментарий-центрическими.