- •Анатомо-физиологические особенности кожи

- •Анатомо-физиологические особенности костной системы

- •Анатомо-физиологические особенности мышечной системы.

- •Анатомо-физиологические особенности органов дыхания у детей

- •Анатомо-физиологические особенности сердечно-сосудистой системы

- •Анатомо-физиологические особенности кроветворной системы

Анатомо-физиологические особенности кожи

Закладка кожи происходит на 5-й неделе эмбрионального развития из зародышевого листа.

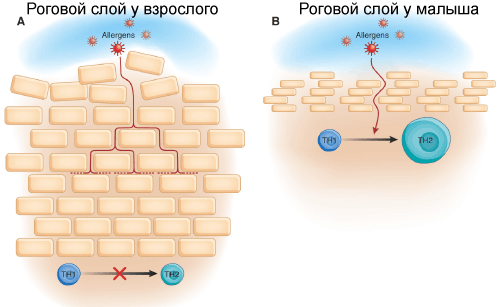

Кожа ребенка очень нежная, особенно в младшем возрасте, эпителиальный покров тонок, роговой слой развит слабо и легко слущивается, сильно развита капиллярная сеть, капилляры относительно широки и хрупки, стенки сосудов легко проницаемы.

П

отовые

железы сформированы к моменту рождения,

но в течение первых 3-4 месяцев функционируют

недостаточно, имеют неразвитые выводящие

протоки, закрытые эпителиальными

клетками.

отовые

железы сформированы к моменту рождения,

но в течение первых 3-4 месяцев функционируют

недостаточно, имеют неразвитые выводящие

протоки, закрытые эпителиальными

клетками.

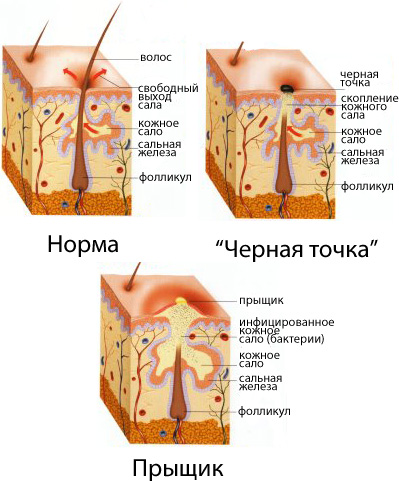

Сальные железы развиты лучше и довольно хорошо функционируют со дня рождения. Выделяемый ими секрет нередко способствует раздражению кожи и образованию корок.

Медицинская сестра должна знать, что кожа выполняет ряд важнейших для организма функций.

Кожа служит органом осязания,

дыхания,

регуляции тепла,

обмена веществ, витаминобразующая,

защиты от воздействия внешней среды.

У детей раннего возраста кожные покровы легко ранимы и вредности внешней среды для него опаснее, чем для ребенка старшего возраста. Кожа маленького ребенка из-за тонкости рогового слоя и богатства кровеносными сосудами обладает повышенной способностью к всасыванию и пропитыванию. Это надо иметь в виду при назначении мазей, втираний.

Волосы

Обычно хорошо развиты у доношенных новорожденных , из-за отсутствия сердцевины они мягкие, не имеют волосяного фолликула, что обуславливает их легкое выпадение . Пушковым волосом покрыта кожа у недоношенных детей.

Подкожножировой слой, особенно у маленьких детей, хорошо развит и придает известную округлость их телу и конечностям. В течение первых шести месяцев жизни подкожно-жировой слой интенсивно нарастает в определенном порядке: сначала на лице, конечностях, потом на туловище и в последнюю очередь на животе. Исчезновение жира происходит в обратном порядке. С трех до восьми лет нарастание подкожного жира приостанавливается, а затем снова (особенно в период полового созревания) происходит его накопление, несколько больше у девочек, чем у мальчиков. Нормальное развитие подкожно-жирового слоя у ребенка служит показателем его здоровья.

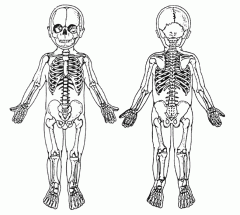

Анатомо-физиологические особенности костной системы

Костная ткань новорожденного по своей структуре еще не представляется вполне законченной. Она имеет волокнистое строение, богата кровеносными сосудами, но бедна солями. Большая часть скелета новорожденного состоит из хрящей. Кости ребенка вследствие малого содержания солей мягки, недостаточно прочны, легко искривляются, деформируются под влиянием различных причин (неправильное положение на руках матери, узкая обувь, давящая одежда и т. д.). Богато развитая сосудистая сеть в костной ткани ребенка способствует возникновению воспалительных процессов в костях (остеомиелит гнойного характера, туберкулез).

П

о

мере роста ребенка костный скелет

постепенно подвергается окостенению.

Ядра окостенения хрящевой ткани

появляются в различных костях в разные

возрастные периоды. Рост костей и

отложение извести происходят особенно

энергично в течение первых двух лет

жизни. К двенадцати годам костная ткань

ребенка уже ничем не отличается от

костной ткани взрослого.

о

мере роста ребенка костный скелет

постепенно подвергается окостенению.

Ядра окостенения хрящевой ткани

появляются в различных костях в разные

возрастные периоды. Рост костей и

отложение извести происходят особенно

энергично в течение первых двух лет

жизни. К двенадцати годам костная ткань

ребенка уже ничем не отличается от

костной ткани взрослого.

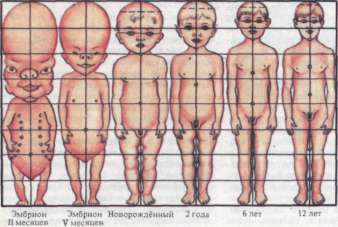

Голова новорожденного составляет 1\4 роста ребенка, в то время как у взрослого длина головы составляет только 1\8 роста. Лицевая часть черепа развита мало, ее площадь относится к головной части черепа, как 1:8, тогда как у взрослого это отношение равно 1:2.

П

ри

ощупывании можно обнаружить расхождение

между отдельными костями; швы обычно

срастаются к 2—3 месяцам. Окончательное

сращение костей черепа — затылочной,

теменных, височных и лобной — происходит

к 3—4 годам.

ри

ощупывании можно обнаружить расхождение

между отдельными костями; швы обычно

срастаются к 2—3 месяцам. Окончательное

сращение костей черепа — затылочной,

теменных, височных и лобной — происходит

к 3—4 годам.

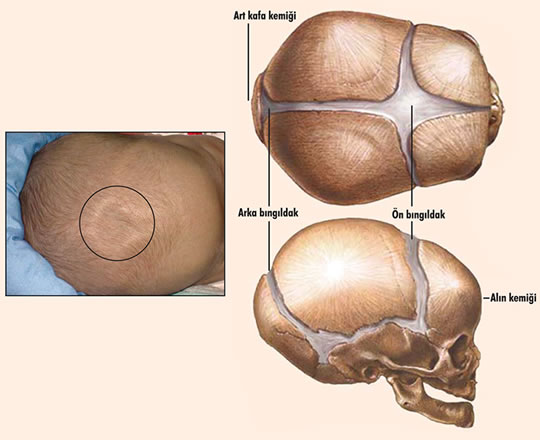

Роднички

Участки между костями черепа, лишенные костной ткани и затянутые соединительнотканной перепонкой.

Большой родничок расположен между лобными и теменными костями, имеет форму ромба, открыт у всех новорожденных, его размеры в поперечнике колеблются от 2-2,5 см до 3 см, обычно закрывается в 12-15 месяцев.

Малый родничек находится между затылочной и теменными костями, треугольной формы, закрывается до 3-го месяца жизни.

Б оковые роднички расположены в височной области с каждой стороны, открыты только у недоношенных детей.

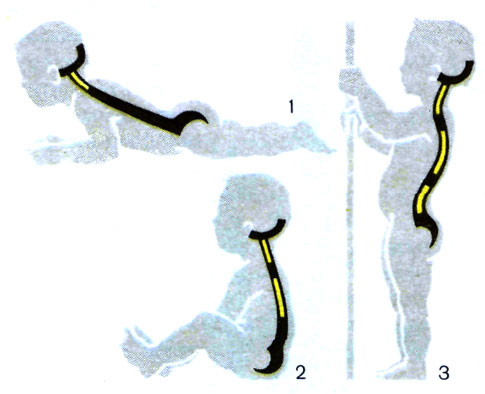

Позвоночник у грудных детей отличается отсутствием физиологических изгибов. По мере развития статических функций у ребенка формируются изгибы, свойственные взрослым:

- Шейный

лордоз – 2мес.,

Шейный

лордоз – 2мес.,

-Грудной кифоз -6 мес.,

-Поясничный лордоз - 9-12 мес.

-Окончательное формирование

физиологических изгибов завершается в школьном возрасте.

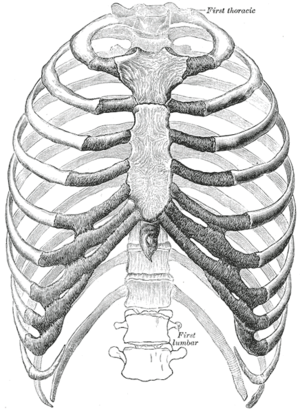

Грудная клетка

У детей до 2-х лет широкая и короткая с горизонтально расположенными ребрами, бочкообразной формы. С возрастом ребра опускаются и принимают более косое положение, увеличивается подвижность грудной клетки, создаются условия для лучшего расправления легких.

Кости таза и конечностей.

Таз у новорожденных отличается малой вместимостью; форма его одинаковая у мальчиков и девочек. Процесс роста длинных костей очень сложный и продолжительный. Так как процесс окостенения длится несколько лет, то формирование скелета происходит в течение продолжительного времени и даже в школьном возрасте этот процесс еще не вполне закончен.

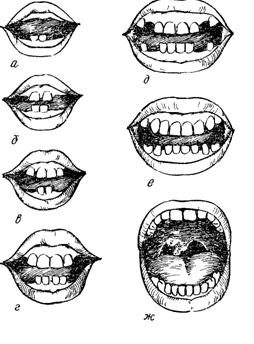

Зубы у здорового ребенка появляются в определенном возрасте и в определенном порядке.

Первыми прорезываются средние нижние резцы — в возрасте 6—7 месяцев,

месяца через 2 — верхние средние резцы.

Таким образом, ребенок к 8 месяцам имеет 4 зуба.

Месяца через 2 прорезываются верхние боковые резцы, а вскоре за тем и нижние боковые резцы.

Следовательно, к году ребенок имеет 8 зубов.

В

начале второго года появляются верхние,

а затем нижние малые коренные зубы и к

концу второго года — задние малые

коренные зубы. К двум годам – 20 зубов

.

Этим и заканчивается прорезывание

молочных зубов.

В

начале второго года появляются верхние,

а затем нижние малые коренные зубы и к

концу второго года — задние малые

коренные зубы. К двум годам – 20 зубов

.

Этим и заканчивается прорезывание

молочных зубов.

Формула для определения числа молочных зубов:

n-4, где n – возраст ребенка в месяцах.

Постоянные зубы начинают прорезываться между 5 и 7 годами, причем первыми появляются третьи коренные зубы. Вскоре начинается смена молочных зубов постоянными в том же порядке, как они появились, причем эта смена заканчивается к 11 — 12 годам. От 12 до 14 лет прорезываются вторые большие коренные зубы и, наконец, в 18—20 лет — последние большие коренные (так называемые зубы мудрости).