- •4. Послеоперационная боль

- •Фармакодинамическая вариабельность

- •Методы лечения послеоперационной боли

- •Традиционное введение опиоидов

- •Другие местные блоки, используемые при послеоперационной аналгезии

- •Экстрадуральное введение

- •Побочные эффекты экстрадуральных опиоидов

- •Предвосхищающая операцию аналгезия

- •Сбалансированная (комбинированная) аналгезия

4. Послеоперационная боль

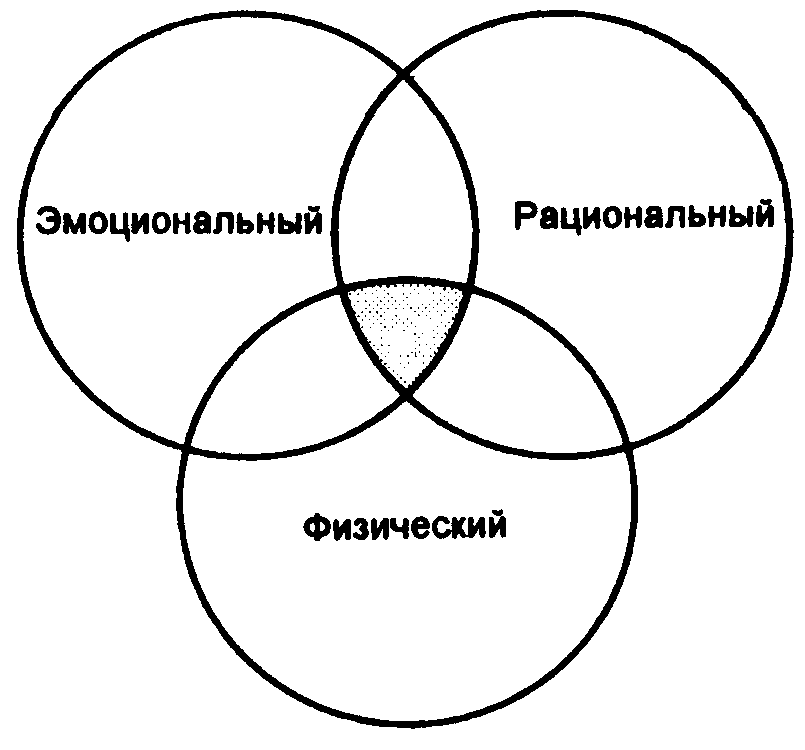

Боль является чрезвычайно сложным ощущением, которое трудно с точностью и объективностью определить, а тем более количественно измерить. Она определяется как сенсорное восприятие стимуляции афферентных ноцицептивных рецепторов, которое вовлекает аффективный (или автономный) компонент; оба субъективно интерпретируются пациентом. Боль может быть представлена в виде диаграммы Venn (рис. 4.1), на которой заштрихованная область представляет количество страдания, испытываемого пациентом. Преимущество описания боли средствами диаграммы (по Venn) состоит в том, что ее схематическое изображение позволяет наглядно показать различие в ощущении боли у различных пациентов; эмоциональный компонент может варьировать в зависимости от психологического состояния пациента, а рациональный компонент изменяется в соответствии с личным опытом пациента, индивидуальным пониманием ситуации и мотивацией.

Послеоперационная боль отличается от других типов боли тем, что она обычно бывает транзиторной с прогрессивным улучшением в относительно короткий промежуток времени. Обычно аффективный компонент имеет тенденцию к тревожности в связи с диагностикой состояния и боязнью задержки предоставления необходимого обезболивания. Напротив, хроническая боль бывает персистирующей, часто имеет флюктуирующую интенсивность, а аффективный компонент содержит более значительный элемент депрессии. Таким образом, острая боль легче поддается лечению, чем хроническая.

Традиционное ведение послеоперационной боли включает назначение стандартных доз опиоидов, вводимых внутримышечно медицинской сестрой по мере необходимости при превышении болевого порога пациента. Это приводит к плохому контролю боли по ряду причин.

1. Ответственность за лечение боли возложена на средний медицинский персонал, который может проявлять излишнюю предосторожность в отношении введения опиоидов. Медсестры иногда склонны к введению слишком низких доз и с более длительными, чем требуется, интервалами ввиду опасения вызвать угнетение дыхания у пациента или его привыкание к препарату.

2. Поскольку введение препаратов целиком лежит на медсестрин-ском персонале, степень взаимопонимания между сестрой и пациентом может влиять на применение анальгетиков. Этим объясняется тот факт, что средняя дозировка морфина, применяемого при стандартных операциях, различается в разных госпиталях и даже в различных отделениях одного и того же госпиталя.

3. Поскольку определить интенсивность боли довольно трудно, подбор дозировки, точно соответствующей степени боли, редко бывает возможным.

4. Существующий диапазон вариаций анальгетической потребности весьма широк: потребность в аналгезии зависит от типа операции, фармакокинетической вариабельности, фармакодинамической вариабельности и многого другого.

Потребность в аналгезии:

причины различий

При использовании аппарата для контролируемой пациентом аналгезии (см. ниже) было показано существование значительных различий в анальгетической потребности у разных пациентов. Так, после холецистэктомии некоторым пациентам морфин может не потребоваться в течение первых суток, тогда как другие пациенты могут нуждаться в получении больших количеств этого препарата (до 120 мг). К сожалению, заранее определить степень потребности в опиоидах у конкретного пациента невозможно. В клинической практике эта потребность оценивается методом проб и ошибок; ввиду этого анестезиологи находятся в идеальном положении в отношении их участия в назначении послеоперационной аналгезии, так как во время проведения анестезии они приобретают определенное «чутье» к требуемой дозировке.

Место и тип операции

Операции в верхней части живота, как правило, вызывают более сильные боли, чем операции в его нижней части, которые в свою очередь ассоциируются с большей болью,

чем периферические вмешательства. Это обобщение не является абсолютно точным: операции на богато иннервируемых пальцах могут быть связаны с достаточно сильной болью.

Тип боли может различаться при различных типах операций. Операции на суставах ассоциируются с острой болью; напротив, операции в области живота имеют два типа болей: продолжительные, тупые боли (хорошо поддающиеся лечению морфином) и острые боли при кашле и движении, слабо реагирующие на терапию морфином. Боли, связанные с операциями на пальцах, могут относительно мало поддаваться лечению опиоидами, но хорошо реагируют на нестероидные и противовоспалительные препараты.

В табл. 4.1 даны приблизительные ориентиры для оценки длительности и тяжести послеоперационной боли.

Рис. 4.1. Взаимосвязь эмоционального, рационального и физического компонентов боли. Воспринятая боль представлена областью пересечения всех трех компонентов.

Возраст, пол и масса тела

Анальгетическая потребность у мужчин и женщин одинакова при аналогичных типах операций. Однако с возрастом отмечается снижение этой потребности. Следовательно, анестезиологу необходимо снижать дозировки опиоидов у пожилых пациентов.

Таблица 4.1. Длительность и тяжесть послеоперационной боли

Место операции |

Длительность использования опиоидов, ч |

Тяжесть боли в баллах от 0 до 4 |

Живот Верхняя часть Нижняя часть Паховая область |

48-72 До 48 До 36 |

3 2 1 |

Область груди (торакотомия) |

72-96 |

4 |

Конечности |

24-36 |

2 |

Лицо и челюсти |

До 48 |

2 |

Стенка тела |

До 24 |

1 |

Промежность |

24-48 |

2 |

Тазобедренный сустав |

До 48 |

2 |

Установившаяся в анестезиологической практике традиция назначать сильные опиоиды в мг или мкг на 1 кг массы тела не имеют научного обоснования. Данные, свидетельствующие о влиянии массы тела на потребность в опиоидах у взрослых, отсутствуют.

Психологические факторы (табл. 4.2)

Определенное влияние на болевое восприятие и реакцию на анальгетические препараты оказывает личность пациента. Так, пациентам с низкой возбудимостью и низким баллом невротичности по личностной шкале требуются меньшие дозы опиоидов, чем пациентам с высокой оценкой по этой шкале. У пациентов с высокими баллами может отмечаться повышенная частота послеоперационных грудных осложнений. На восприятие боли влияет также степень волнения пациента: повышенная возбудимость и волнение обусловливают более интенсивные боли в послеоперационный период и, следовательно, увеличивают потребность в опиоидах.

Эти психологические факторы помогают объяснить эффективность предоперационной психотерапии. Волнение и послеоперационная потребность в аналгезии снижается, если анестезиолог во время своего визита к пациенту до операции объясняет возможный ход периоператив-ных событий, а также детали, касающиеся послеоперационного обезболивания.

Фармакокинетическая вариабельность

После внутримышечной инъекции опиоида отмечается 3- 7-кратная разница в наблюдаемой у разных пациентов скорости достижения пиковой концентрации препарата в плазме и 2- 5-кратная разница в значениях достигнутой пиковой концентрации. Это видно на рис. 4.2, где представлено среднее изменение плазменной концентрации после 1-й и 2-й, а также после 7-й и 8-й инъекций. Вариабельность плазменной концентрации отражена большим стандартным отклонением от среднего значения. Кроме того, средние концентрации повышаются после каждой из нескольких первых инъекций; колебания около основного значения концентрации отсутствуют примерно после 5-й инъекции.

Эта фармакокинетическая вариабельность помогает объяснять относительно плохой ответ на однократную внутримышечную инъекцию, сделанную после операции.

Таблица 4.2. Психологические факторы, влияющие на потребность в аналгезии в послеоперационный период

Личностные

- более выраженная боль в случае высокой невротичности экстраверсии

Социальный фон

Культура

Мотивация

Предоперационная психотерапия