- •1. Водный, электролитный и кислотно-щелочной баланс

- •Практический баланс жидкости

- •Натрий и калий

- •Гипернатриемия

- •Потеря чистой воды

- •Повышенная секреция ад г

- •Потенцирование ад г в дистальных канальцах

- •Кислотно-щелочной баланс

- •Метаболический ацидоз

- •Высокий анионный разрыв

- •Нормальный анионный разрыв

- •Надпокрышечные

- •Специфические состояния

1. Водный, электролитный и кислотно-щелочной баланс

Понимание того, что ферментативные системы и метаболические процессы, ответственные за поддержание клеточной функции, зависят от окружающей среды со стабильной ионной концентрацией электролитов и водорода, уже более 100 лет назад привело Клода Бернара к описанию «milieu interieur» («внутренней среды»). В поддержание постоянства этой среды и, следовательно, предупреждение клеточной дисфункции вовлечены сложные гомеостатические механизмы.

Основные определения

Термин «осмос» отражает движение молекул растворителя через мембрану в область с более высокой концентрацией раствора. Такое движение может предотвращаться применением давления на более концентрированный раствор- эффективное осмотическое давление. Это общее свойство: магниту да эффективного осмотического давления, создаваемого раствором, зависит скорее от количества, нежели от типа присутствующих частиц.

Количество осмотически активных частиц, присутствующих в растворе, выражается в осмолях. Один осмоль вещества равен его молекулярной массе в граммах (один моль), разделенной на количество свободно передвигающихся частиц,

которые каждой молекулой высвобождаются в растворе. Так, 180 г глюкозы в 1 л воды представляют собой раствор с молярной концентрацией 1 моль/л и осмолярностью 1 осмоль/л. Хлорид натрия ионизируется в растворе, и каждый ион представляет собой осмотически активную частицу. Если допустить наличие полной диссоциации до Na+ и Сl-, то раствор с 58,5 г NaCl в 1 л воды будет иметь молярную концентрацию в 1 моль/л и осмолярность в 2 осмоль/л. В жидкостях же организма концентрация растворов гораздо ниже (ммоль/л) и диссоциация бывает неполной. Следовательно, для раствора NaCl, содержащего 1 ммоль/л, эта величина несколько меньше 2 мосмоль/л.

Термин «осмоляльность» отражает количество осмолей, приходящихся на единицу общего веса растворителя; в отличие от осмолярности осмоляльность не подвергается влиянию объема различных растворенных веществ в растворе. Смещение в использовании, казалось бы, взаимонезаменяемых терминов- осмолярности (измеряемой в осмоль/л) и осмоляльности (измеряемой в осмоль/кг) - обусловлено шифровой эквивалентностью их значений в жидкостях организма:

плазменная осмолярность составляет 280-310 мосмоль/л, а плазменная осмоляльность - 280- 310 мосмоль/кг.

Эта эквивалентность объясняется практически ничтожным объемом растворенного вещества в биологических жидкостях, а также тем фактом, что большинство осмотически активных частиц растворено в воде, плотность которой равна единице, т. е. осмоль/л = осмоль/кг. Поскольку количество осмолей в плазме определяется при измерении магнитуды депрессии точки замерзания, более точным термином для использования в клинической практике является «осмоляльность».

Катионы (в основном Na+) и анионы (Сl- и НСО3-) являются главными осмотически активными частицами в плазме. Меньшую роль играют глюкоза и мочевина. Осмоляльность плазмы (Росм) может быть определена по формуле:

Рocм = 2 [Na+] (в ммоль/л) + Глюкоза крови (ммоль/л) + Мочевина крови (ммоль/л) = 290 мосмоль/кг

«Осмоляльность» является химическим термином, который не следует смешивать с физиологическим термином «тоничность». Этот термин используется для описания эффективного осмотического давления раствора по сравнению с таковым в плазме. Решающее различие между осмоляльностью и тоничностью состоит в том, что все растворенные вещества вносят свой вклад в осмоляльность, тогда как тоничности способствуют лишь те частицы, которые не пересекают клеточной мембраны. Следовательно, тоничность выражает осмоляльную активность растворенных веществ, ограниченных экстрацеллюлярным пространством, т. е. тех веществ, которые обладают осмотической силой, влияющей на распределение воды между внутриклеточной и внеклеточной жидкостями. Так как мочевина свободно проходит через мембрану, она не изменяет распределения воды между этими двумя компартментами жидкости организма и не влияет на тоничность. К веществам, способствующим плазменной осмоляльности, но не тоничности, относятся этанол и метанол, которые быстро распределяются по всей воде тела. Напротив, маннитол и сорбитол ограничены внеклеточным пространством и влияют как на осмоляльность, так и на тоничность. Тоничность плазмы можно определить по формуле:

Тоничность плазмы = 2 [Na+] (в ммоль/л) + Глюкоза крови (в ммоль/л) =285 мосмоль/кг

Распределение общей воды организма по компартментам

Объем общей воды организма (ОВО) может измеряться при помощи радиоактивных методов разведения с использованием дейтерия или трития, которые свободно пересекают все мембраны и быстро уравновешиваются с атомами водорода в воде организма. Такие измерения показали, что вода составляет примерно 60% тощей массы тела (ТМТ) 70-килограммового взрослого мужчины. Поскольку жировая ткань содержит меньше воды, ОВО у женщин пропорционально ниже (55%) относительно ТМТ. ОВО уменьшается с возрастом, понижаясь до 45-50% в старости.

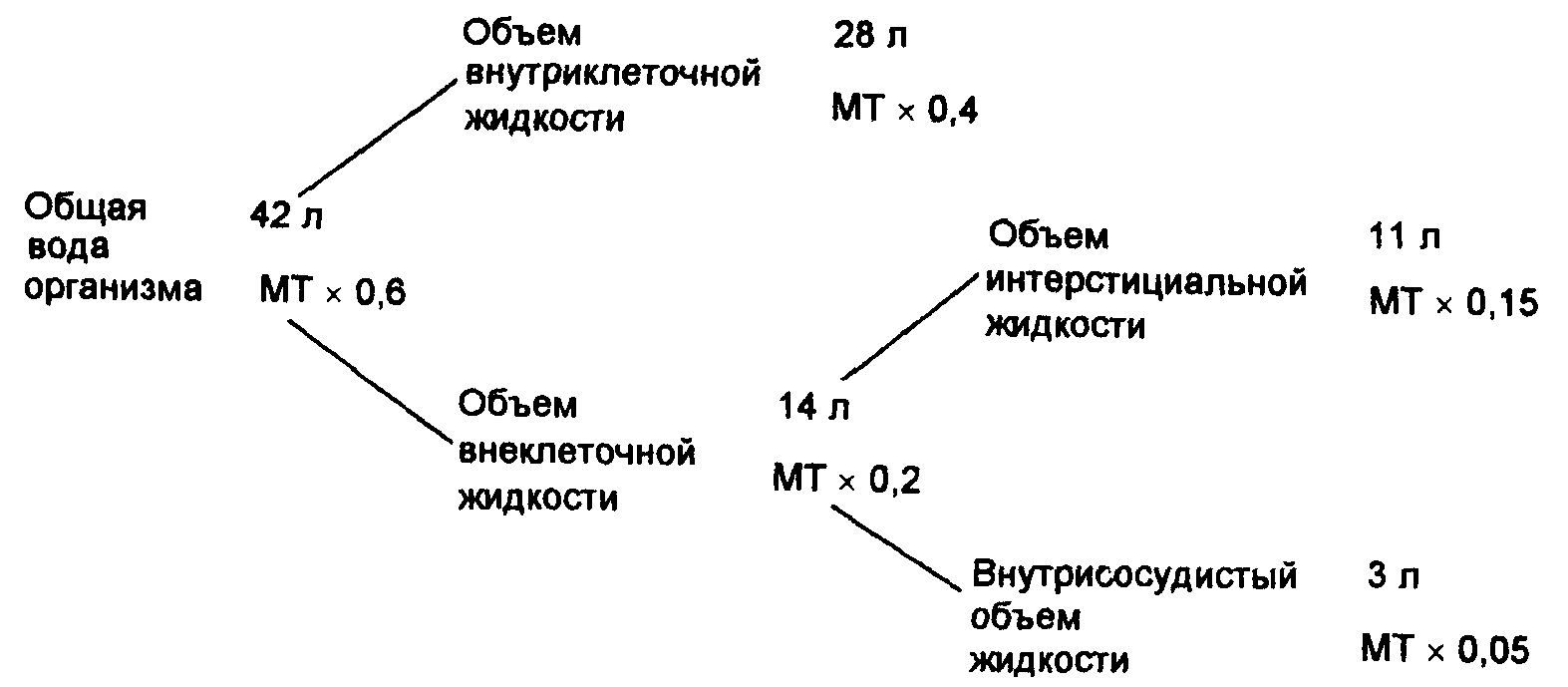

Распределение ОВО между основными компартментами организма представлено на рис. 1.1. Одна треть ОВО приходится на объем экстрацеллюлярной жидкости (ОЭЦЖ) и две трети- на объем интрацеллюлярной жидкости (ОИЦЖ). ОЭЦЖ подразделяется на интерстициальный и внутрисосудистый компартменты. Помимо абсолютного объема каж- дого компартмента, на рис. 1.1 показаны относительные размеры компартментов в сравнении с массой тела.

Рис. 1.1. Распределение общей воды организма по отношению к массе тела (МТ).

Состав растворов жидкостных компартментов тела

Экстрацеллюлярная жидкость (ЭЦЖ)

Капиллярный эндотелий действует как свободно проницаемая мембрана для воды, катионов, анионов и многих растворимых субстанций, таких как глюкоза и мочевина (но не протеины). В результате этого интерстициальная жидкость и плазма имеют одинаковый состав растворимых веществ. Каждая из них содержит натрий в качестве главного катиона и хлор- в качестве главного аниона. Протеин действует как недиффундирующий катион и присутствует в большей концентрации в плазме. Концентрация Сl+ в интерстициальной жидкости несколько выше для поддержания электрической нейтральности (равновесие Доннана).

Интрацеллюлярная жидкость (ИЦЖ)

Она отличается от ЭЦЖ тем, что главным катионом здесь является

калий, а главным анионом- фосфор. Кроме того, она имеет высокое содержание протеинов. В отличие от капиллярного эндотелия клеточные мембраны избирательно проницаемы для различных ионов и свободно проницаемы для воды. Таким образом, уравновешивание осмотических сил происходит непрерывно и достигается движением воды через клеточную мембрану. Осмоляльность ИЦЖ и ЭЦЖ в состоянии равновесия должна быть одинаковой. Вода быстро перемещается между ИЦЖ и ЭЦЖ для устранения какого-либо индуцированного градиента осмоляльности. Этот принцип является основополагающим для понимания физиологии воды и электролитов.

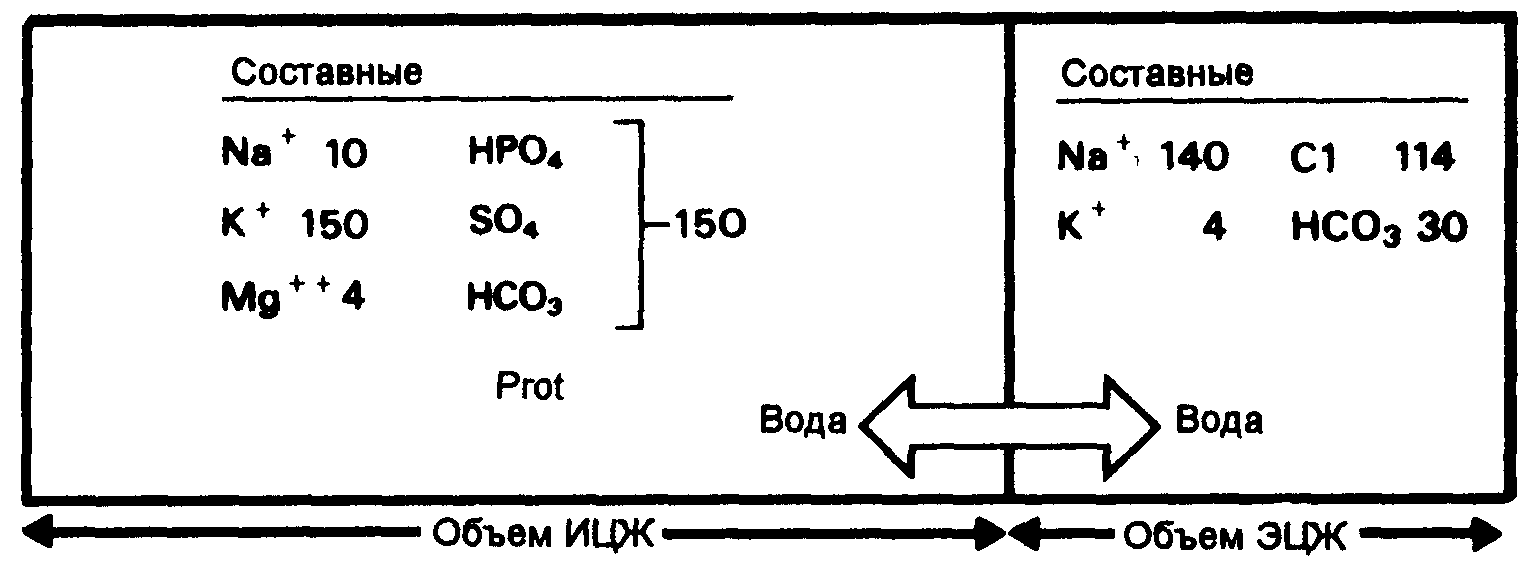

На рис. 1.2 показан состав растворов основных жидкостных компартментов тела. Хотя общая концентрация внутриклеточных ионов превышает таковую внеклеточных ионов, число осмотически активных частиц (а значит, и осмоляльность) одинаково по обе стороны клеточной мембраны (290 мосмоль/кг раствора).

Гомеостаз воды

Нормальные ежедневные колебания ОВТ невелики (<0,2%) благодаря тонкому балансу между потреблением, контролируемым механизмами жажды и выводом, контролируемым в основном системой почки- АДГ.

Рис. 1.2. Основные составляющие жидкостных компартментов

организма (все концентрации выражены в ммоль/л).

И ЦЖ- интрацеллюлярная жидкость; ЭЦЖ - экстрацеллюлярная

жидкость.

Главным источником воды организма является потребляемая жидкость, а также вода, присутствующая в твердой пище, и вода, образующаяся в процессе метаболизма. Внутривенные жидкости являются еще одним частым источником воды у госпитальных пациентов. Фактические и потенциальные потери воды классически подразделяются на определяемые и неопределяемые. Неопределяемые потери воды происходят с кожи и из легких, а определяемые- в основном из почек и ЖКТ.

На рис. 1.3 показан дневной водный баланс у взрослого человека

с массой тела 70 кг. Следует заметить, что источники потенциальных потерь не отражены на диаграмме. Например, в кишечник ежедневно выделяется более 5 л жидкости в виде слюны, желчи, желудочного сока и кишечных секретов, тогда как в кале присутствует лишь 100 мл жидкости. Это иллюстрирует возможность существенной потери жидкости при патологических состояниях.