Министерство Образования и Науки Республики Казахстан

Каспийский Государственный университет технологий и инжиниринга им Ш.Есенова

Кафедра “Нефтегазовое машиностроение”

«ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ЭНЕРГИИ МОРСКИХ ВОЛН В ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ.»

Студент: Джумагалиев А.С.

Группа: М-12-2

Преподаватель: проф. Саурбаев Б.С.

Актау 2014

Содержание

1.Введение………………………………………………………………………3

2. Цель и задачи………………………………………………………………...7

3.Ходы решения ………………………………………………………………8

4.Применение разработки . .………………………………………………….10

5.Заключение и выводы………………………………………………………11

6. Список литературы…………………………………………………………13

Введение

До недавнего времени распространение возобновляемых источников энергии, таких как энергия ветра и солнца, происходило на земле. Энергия океанов оставалась практически незадействованной. Но времена меняются. Производство экологически безопасной энергии из океанов приобретает все больше сторонников по всему миру. Многое еще впереди. В океанах кипит энергия. Мировой технический потенциал энергии волн оценивается на уровне 11 400 терраватт-час в год. Его возобновимый потенциал на 1 700 терраватт-часов в год составляет примерно 10% мировых потребностей в электроэнергии.

Энергия морских волн издавна привлекает внимание изобретателей многих стран. Могучие волны, которые играючи поднимают океанские корабли, с легкостью перекатывают многотонные громады, так и просятся на лопатки гидротурбин.

Огромна энергия морских волн, но до сих пор она слабо используется человеком. Сейчас в США и других странах изучается возможность более широкого использования этой энергии для практических целей. В Англии проходят испытания четыре установки, работающие на энергии морских волн.

Согласно оценкам МИРЭК мировые ресурсы энергии морских волн составляют 2,7 ТВт. Этот источник энергии, как считают большинство специалистов, не сможет внести какого-либо заметного вклада в мировое энергоснабжение.

Построено множество экспериментальных установок, перерабатывающих энергию морских волн в электрическую. Конечно, они еще очень маломощны, несовершенны. Еще абсолютно неясно, как можно создать сколько-нибудь мощную волновую электростанцию. И все же - уже десять лет насос, подающий воду в аквариум океанографического музея в Монако, получает энергию от морских волн. Более 700 бакенов, установленных в разных местах океана, указывают путь кораблям светом, рожденным волновой энергией. Это позволяет надеяться, что усилия ученых принесут плоды, и огромная энергия морских волн перестанет расходоваться впустую, не внося своего вклада в энергетический баланс будущего.

При детальном обзоре литературы и патентном поиске схожих устройств и механизмов было выявлено несколько интересных задумок :

Преобразователь энергии морских волн.

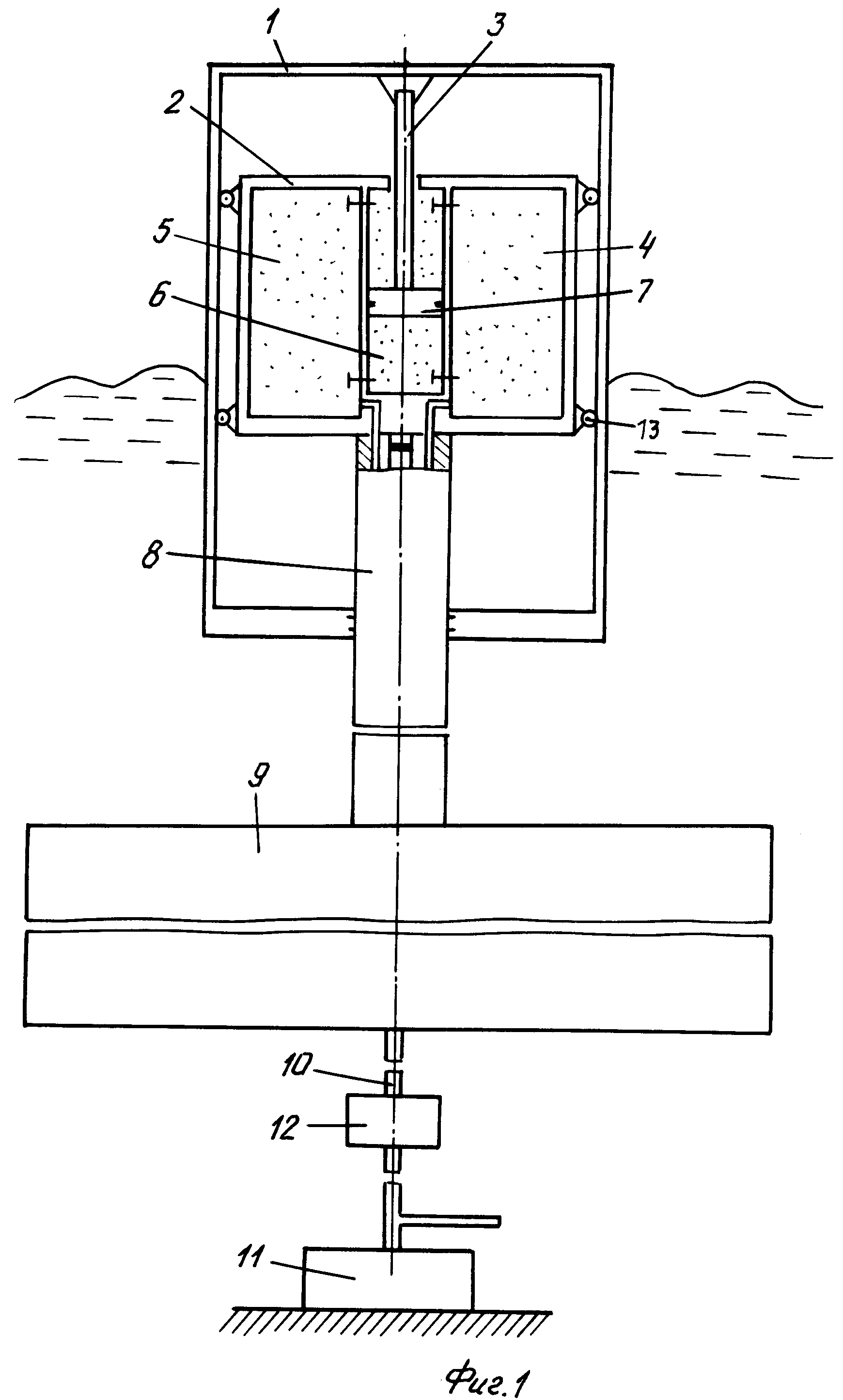

Сущность разработки поясняется фиг.1-3, где на фиг.1 представлен общий вид преобразователя энергии морских волн, на фиг.2 - труба с гидравлическим вибратором и электрическим генератором, а на фиг.3 - схема гидравлического вибратора.

Преобразователь энергии морских волн (фиг.1) содержит верхний поплавок 1, расположенный на поверхности моря, установленный внутри поплавка 1, поршневой гидроцилиндр 2 двустороннего действия с односторонним штоком 3, со сливной камерой 4 и напорной камерой 5, разделенных герметичной перегородкой и заполненных жидкостью 6. В центре гидроцилиндра 2 расположен поршень 7, установленный с возможностью вертикального перемещения вместе с верхним поплавком 1 относительно гидроцилиндра 2, который соединен с помощью трубы 8 с нижним поплавком 9, плавучесть которого существенно больше плавучести верхнего поплавка. Нижний поплавок 9 с помощью кабель-троса 10 соединен с якорем 11, скрепленным с дном.

Плавучесть нижнего поплавка 9 должна быть в 2-3 раза больше плавучести верхнего поплавка 1, т.к. нижний поплавок 9 должен быть устойчивым (не перемещаться в вертикальном направлении) под воздействием усилий поршневого гидроцилиндра 2 и сил трения, возникающих при колебаниях верхнего поплавка 1 на морских волнах.

Между частями кабель-троса 10 установлен регулятор заглубления 12, обеспечивающий необходимое расположение верхнего поплавка 1 относительно уровня моря. С электрических жил кабель-троса 10 отводится электроэнергия для ее использования по прямому назначению.

На наружной поверхности гидроцилиндра имеются ролики 13, с помощью которых он соединен с внутренней поверхностью поплавка 1 с возможностью возвратно-поступательного перемещения верхнего поплавка 1 относительно гидроцилиндра 2.

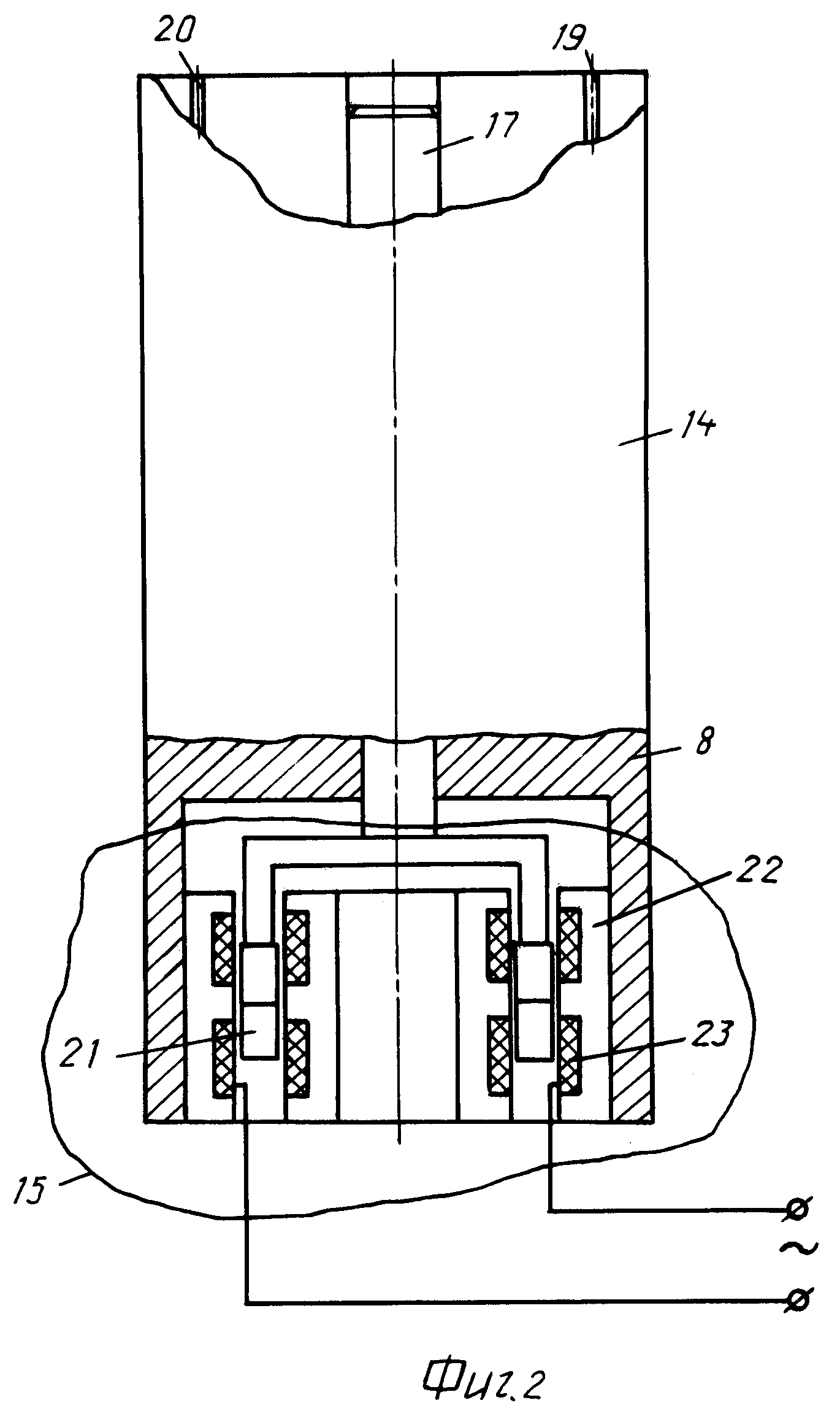

На фиг.2 представлена труба 8, внутри которой расположены гидравлический вибратор 14 и электрический генератор 15 возвратно-поступательного движения.

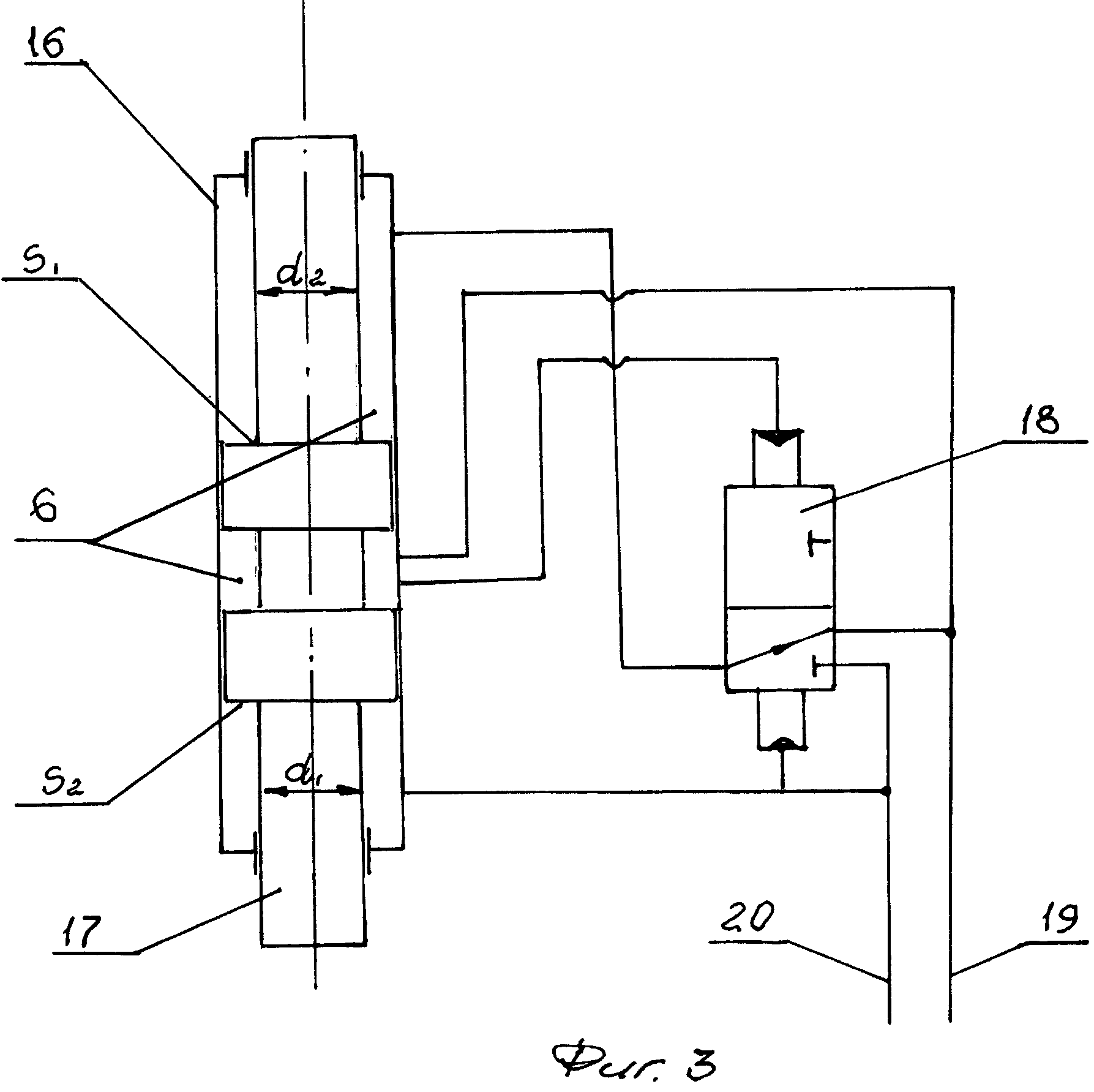

Принципиальная гидравлическая схема вибратора 14 представлена на фиг.3. Гидравлический вибратор 14 содержит цилиндр 16, заполненный жидкостью 6. По оси цилиндра 16 установлен ступенчатый вал 17, распределительный золотник 18 (фиг.3), содержащий сливную линию 19, соединенную со сливной камерой 4 и напорную линию 20, соединенную с напорной камерой 5 (фиг.2).

Основным элементом гидравлического вибратора 15 является ступенчатый вал 17, нижняя ступень которого имеет больший диаметр d1, вокруг которого образуется камера площадью S2 и обеспечивающая движение вала вверх. Эта камера постоянно находится под давлением рабочей жидкости во время всего цикла работы. Камера, образованная вокруг верхней ступени вала диаметром d2, имеет большую площадь S1 и попеременно соединяется то со сливной линией 19 (разгон вверх), то с напорной линией 20 (разгон вниз). Попеременное соединение камеры рабочего хода со сливной и с напорными линиями осуществляется управляющим распределительным золотником 18. При определенном положении ступенчатого вала 17 открывается канал управления золотником 18, соединяя его с напорной линией 20. В конце перемещения сверху вниз ступенчатый вал 17 соединяет золотник со сливной линией 19, обеспечивая переключение золотника 18 в позицию по подъему ступенчатого вала 17.

Распределительный золотник 18 выполнен с рабочими поясками разных диаметров, таким образом (на фиг.3 не показано), что со стороны одного из его торцов постоянно действует давление жидкости, а на противоположный торец действует давление как в фазе торможения, так и во время рабочего хода ступенчатого вала 17.

Описанная схема реализуется в различных моделях гидромолотов с различными конструктивными и компоновочными решениями.

Ступенчатый вал 17 соединен с ротором электрического генератора 21, содержащим постоянные магниты, которые, совершая возвратно-поступательное движение относительно магнитопровода (статора) 22, скрепленного с трубой 8, генерируют в обмотках катушек индуктивности 23 электродвижущую силу.

Поплавок 1, качаясь на морских волнах относительно неподвижного гидроцилиндра 2, создает в его напорной камере 5 избыточное давление в результате возвратно-поступательного движения поршня 7, скрепленного с верхним поплавком 1. Энергия сжатой жидкости аккумулируется в гидроцилиндре 2 практически при любом (отличном от нуля) уровне волнения моря, при этом потери на трение в устройстве минимизируются за счет качения поплавка 1 по роликам 13 относительно гидроцилиндра 2. Эта энергия, запасенная гидроцилиндром, пропорциональна квадрату хода поршня, соразмерного с высотой волны, площади поперечного сечения поплавка, а также частоте колебаний поплавка на волнах.

Колебательная система, содержащая ступенчатый вал 17 и ротор 21, может быть рассмотрена и рассчитана как подвижной элемент гидромолота, совершающего возвратно-поступательное движение под действием давления жидкости на его рабочие поверхности.

Известны конструкции гидромолотов, например, фирмы SHD (Южная Корея), обладающие частотой ударов до 1200 ед. в мин (см. Прайс-лист на гидромолоты SND. Группа компаний интертехника).

Авторы патента: Бродский Александр Борисович (RU). Бродский Борис Моисеевич (RU).