- •Ильменит-титаномагнетитовая ассоциация в основных породах

- •5 Лабораторная работа Парагенезис и типоморфизм минералов в карбонатитах на примерах типоморфных ассоциации

- •6 Лабораторная работа парагенезис и типоморфизм минералов в сқарнах на примерах типоморфных ассоциаций

- •Пирротин-халькопиритовая ассоциация в медно-сульфидных скарнах

- •7 Лабораторная работа парагенезис и типоморфизм минералов в пневматолито-гидротермальных и гидротермальных образованиях на примерах типоморфных ассоциаций

- •Среднетемпературные жилы

- •Золото-сульфидная ассоциация в кварцевых жилах

- •Сфалерит-галенитовая ассоциация в полиметаллических рудах

- •Халькопирит-пиритовая ассоциация в колчеданных рудах

- •Низкотемпературные жилы Антимонит-киноварная ассоциация в сурьмяно-ртутных рудах

- •Реальгар-аурипигментовая ассоциация в мышьяковых рудах

- •8 Лабораторная работа парагенезис и типоморфизм минералов в корах выветривания на примерах типоморфных ассоциации

- •11 Лабораторная работа парагенезис и типоморфизм минералов в регионально-метаморфических образованиях на примерах типоморфных ассоциации

Лабораторная работа №1-2 Парагенезис и типоморфизм минералов в магматических образованиях на примерах типоморфных ассоциации

В качестве примеров выбраны следующие типичные ассоциации минералов: пироп-алмазная в кимберлитах, оливин-хромитовая в ультраосновных породах, ильменит-титаномагнетитовая и халькопирит-пентландитовая в основных породах и нефелин-апатитовая в щелочных породах. Следует отметить, что в последние годы магматический генезис некоторых из них, например халькопирит-пентландитовой и нефелин-апатитовой, оспаривается.

Пироп-алмазная ассоциация в кимберлитах

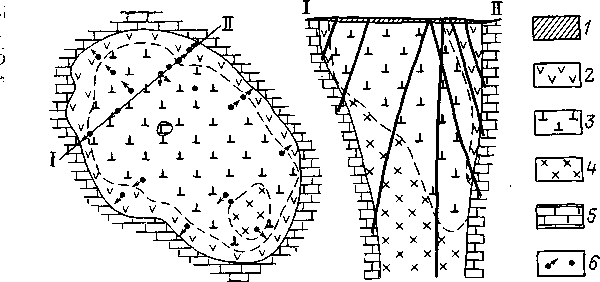

Алмаз и его спутники в коренных месторождениях находятся в кимберлитовых трубках (диатремах), прорывающих разнообразные осадочные, главным образом карбонатные, и метаморфические породы (рис. 1). Вмещающие породы на контактах с трубками претерпевают изменения преимущественно механического характера с образованием зон тектонических брекчий, а также гидротермальные, выражающиеся в развитии биотита и серицита.

Кимберлитовые трубки имеют в плане округлую, овальную или неправильную форму и размеры от нескольких десятков до нескольких сотен метров в поперечнике. Они образуются в результате взрыва кимберлитовой магмы и прорыва вышележащих пород. С глубиной трубки уменьшаются в размерах и обычно переходят в дайки.

Кимберлитовые породы, выполняющие трубки взрыва, обычно называют кимберлитовыми брекчиями. Они имеют брекчиевую текстуру и состоят из собственно кимберлита и ксенолитов - обломков прорванных пород и включений, родственных кимберлиту глубинных ультраосновных пород (дунитов, пироксенитов и др.). Кимберлит, получивший название от месторождения Кимберли в Южной Африке, является ультраосновной с повышенной щелочностью .породой характерного зеленовато-серого цвета и эффузивного облика. Структура его типично порфировая: на фоне мелкозернистой (десятые и сотые доли миллиметра) основной массы минералов главной стадии кристаллизации выделяются крупные округлой формы порфировые вкрапленники протомагматических минералов. Текстура кимберлита массивная.

Минеральный состав первичных собственно кимберлитов следующий: главные минералы - оливин, диопсид и хромдиопсид, флогопит, пироп, ильменит, алмаз; второстепенные - энстатит, хромшпинелид, магнетит, перовскит, апатит.

Рис. 1 Геологический план и разрез (I-II) кимберлитовой трубки (по А.П. Бобриевичу и др.).

1 – наносы; 2 – измененный кимберлит (желтый); 3 – измененный кимберлит (зеленый); 4 – малоизмененный кимберлит; 5 – карбонатные породы; 6 - скважины

Оливин — преобладающий породообразующий минерал кимберлитов. Он образует как обособленные выделения, так и срастания и прорастания с пиропом и ильменитом, включения в их зернах, а также в алмазе. Это указывает на их близко одновременную кристаллизацию. Выделяются две генерации оливина. Оливин I – крупные (около 2-7 см) порфировые вкрапленники, имеющие обычно округлую или овальную форму, редко неправильную, со следами коррозии. Оливин II – мелкие (менее 5 мм) идиоморфные выделения в основной массе кимберлита, иногда с хорошо образованными гранями. Химический состав и оптические свойства оливина обеих генераций близкие. По составу они существенно магнезиальные: содержание фаялитового компонента - от 6 до 14 %. Оливин II отличается несколько повышенной железистостью и соответственно большим светопреломлением. С повышением железистости у бесцветного магнезиального оливина появляется зеленая окраска. Характерно повышенное содержание хрома. Наличие двух генераций оливина указывает на две стадии формирования кимберлитов: 1) медленной кристаллизации на глубине и 2) минералообразования при резких изменениях режима кимберлитового расплава. Обычно оливин почти нацело замещен серпентином и другими вторичными минералами.

Диопсид и хромдиопсид встречаются в кимберлитах в виде зерен размером от 0,5 до 5 мм, имеющих неправильную угловатую форму, реже близкую к изометрической. Окраска диопсида от светло-зеленой до бутылочно-зеленой, хромдиопсида - изумрудно-зеленой. Встречены включения хромдиопсида в алмазе, указывающие на близость времени и условий их образования.

Флогопит представлен двумя генерациями. Флогопит I образует крупные (2-2,5 см) выделения или кристаллы боченковидной, округло-овальной или пластинчатой формы, играющие роль порфировых вкрапленников. Флогопит II входит в состав основной массы кимберлита в виде небольших удлиненных пластинок, изъеденных листочков и тонких чешуек. Цвет свежего флогопита коричневато-бурый с золотистым оттенком. При процессах изменения он светлеет, теряет упругость. Затем он замещается вермикулитом и, наконец, хлоритом.

Пироп - один из наиболее характерных породообразующих минералов кимберлита. Он представлен округлыми зернами (от долей миллиметра до 3 см) обычно с разъеденной и оплавленной поверхностью. Они разбиты мелкими трещинами, заполненными поздними серпентином, хлоритом и кальцитом. Эти же минералы часто образуют на его зернах так называемые келифитовые оболочки. В пиропе наблюдались включения хромшпинелида, хромдиопсида и других минералов игольчатой формы. Окраска пиропа разнообразная - красная, оранжевая, розовая, лиловая, фиолетовая – и зависит от химического состава, прежде всего содержания хрома. Гранат кимберлитов характеризуется стабильностью состава и относится к высокомагнезиальной разности пироп-альмандинового ряда. В нем содержится в среднем около 72 % пиропового компонента и 15 % - альмандинового. По времени выделения различаются две разновидности пиропа: ранняя - фиолетово-красная (лиловая) и поздняя - оранжево:красная, отличающаяся от первой большими размерами зерен, меньшей толщиной ке-лифитовой каймы, меньшим содержанием хрома и большим - титана и железа. В виде включений в алмазе встречается почти исключительно ранний пироп, а в срастании с ильменитом - только поздний.

Ильменит образует крупные (около 3-5 см) порфировые выделения в кимберлите. Ему свойственно высокое содержание окиси магния (примерно 13%), относится он к типичному для всех кимберлитов пикроильмениту. Характерно также повышенное содержание окисного железа, хрома, ванадия и никеля.

Особенности его состава обусловили повышенные плотность и микротвердость и резко выраженные ферримагнитные свойства. На зерна ильменита часто нарастают мельчайшие кристаллы перовскита. При поздних процессах изменения ильменит замещается корочками лейкоксена, состоящего из смеси рутила, сфена, а также других минералов с реликтами ильменита.

Алмаз — важнейший типоморфный минерал кимберлитов, хотя он является в их составе акцессорным. Размеры алмазов разнообразны - от мельчайших зерен до кристаллов в несколько каратов (0,2 г); преобладают алмазы мелких размеров - около 0,1 карата. Кристаллы алмаза имеют форму октаэдра, ромбододекаэдра, реже кубическую. Очень распространены кривогранные (округлые) формы, образующиеся в результате как роста, так и частичного растворения плоскогранных кристаллов. На гранях наблюдается разнообразная скульптура - результат особенностей нарастания слоев на кристалл и морфологии самих слоев. Морфологические особенности кристаллов алмаза отражают эволюцию термодинамических условий от момента выделения ранних кристаллов и до полного застывания расплава. Часто наблюдаются двойники по шпинелевому закону и сростки. В алмазах нередко встречаются включения тонких листочков и розеток графита, зерен оливина, пиропа, хромшпинелида, хромдиопсида, а также октаэдров алмаза, иногда покрытых графитовыми оболочками. Минералы-включения образовались одновременно с алмазом или до него. Мелкие алмазы чаще всего встречаются в гранате, оливине и диопсиде. В большинстве своем алмазы бесцветны, среди окрашенных преобладают зеленовато-желтые и дымчатые. Среди изоморфных примесей особое значение имеет примесь азота (до 0,23%), которая играет важную роль при их кристаллизации, влияет на их свойства. Поэтому ее считают их типоморфной особенностью.

В составе магматических алмазоносных кимберлитов выделяются две парагенетические ассоциации первичных минералов: 1) алмаз, хромшпинелид, оливин I, хромдиопсид, пироп лиловый и оранжево-красный, ильменит и флогопит I (протомагматические вкрапленники); 2) оливин II, флогопит II, перовскит, апатит, магнетит и диопсид (в основной массе).

Главными вторичными автометаморфическими минералами являются серпентин, кальцит, магнетит и хлорит. Среди гипергенных минералов преобладают гидроксиды железа и кальцит.

Типоморфными минералами кимберлитов считаются алмаз, пироп, ильменит, а также хромдиопсид и хромшпинелид. Изучение их типоморфных особенностей, указывающих на условия, способы и время образования, имеет большое значение для выяснения генезиса кимберлитовых трубок и оценки их алмазоносности. Особое внимание уделяется типоморфизму алмаза, так как типоморфные минералы, парагенетически связанные с ним, в частности пироп, подвержены интенсивным вторичным изменениям.

Наиболее важными типоморфными особенностями алмаза, изучавшимися на природных и искусственных кристаллах, являются их морфология, окраска, закономерности распределения включений и дефектов, микротопография поверхности граней, оптическая анизотропия и др. Все они зависят от термодинамических условий кристаллизации, определяющих ее скорость и концентрацию углерода в расплаве. При высоких температурах образуются преимущественно октаэдрические алмазы - прозрачные, слабоокрашенные, содержащие мало включений, примесей и дефектов. Снижение температуры и падение давления приводит к образованию кубооктаэдрических (или ромбододекаэдрических) кристаллов, а затем кубических. Последние отличаются более темной окраской, наличием многочисленных дефектов и неструктурных примесей. Кубооктаэдрические кристаллы по своим типоморфным особенностям занимают промежуточное положение. В последние годы интенсивно изучаются проявления оптически активных дефектных (примесь азота!) центров окраски методами инфракрасной и оптической спектроскопии, ЭПР и фотолюминесценции.

К типоморфным особенностям пиропа, хромдиопсида, хромшпинелида и ильменита относятся, прежде всего, некоторые черты их химического состава, в частности содержание магния, хрома и железа. Типоморфен ряд свойств, например: у пиропа — окраска, у ильменита — ферримагнетизм, микротвердость и плотность.

Минералами, типоморфными для отдельных стадий формирования кимберлитов, являются сквозные оливин (I и II) и флогопит (I и II). Их типоморфные особенности были кратко охарактеризованы выше.

На происхождение алмазов существуют различные точки зрения. Большинство ученых считает, что алмаз и его спутники кристаллизовались в верхней мантии при давлении около 50 Па, что соответствует глубине около 150 км, при температуре выше 1200 °С. Затем в результате взрывов газов и прорыва магмой вышележащих пород образовались алмазоносные трубки. В формировании их можно выделить два главных этапа - магматический и автометаморфический. Магматический этап начался со стадии протокристаллизации - образования порфировых вкрапленников алмаза, хромшпинелида, оливина I, хромдиопсида, пиропа, главным образом лилового и, несколько позднее, пиропа оранжево-красного, ильменита и флогопита I. При движении магмы вверх, понижении температуры и давления протомагматические выделения частично растворялись с образованием округлых форм зерен и кристаллов.

На главной стадии магматического этапа кристаллизовались минералы мелкозернистой основной массы - оливин II, флогопит II, перовскит, а также апатит, магнетит и диопсид. На автометаморфическом этапе произошли интенсивные изменения первоначального состава кимберлитов, заместившихся агрегатами серпентина, кальцита, магнетита и хлорита.

Оливин-хромитовая ассоциация в ультраосновных породах

В типичных месторождениях хромита вмещающими породами являются дуниты, перидотиты и реже пироксениты. Характерный процесс изменения ультраосновных пород - их серпентинизация вплоть до образования типичных серпентинитов.

Хромит и акцессорная платина встречаются или в виде участков рассеянной вкрапленности в дунитах, или в форме хромитовых шлиров (гнезд) и жилообразных тел с включениями платины.

На участках вкрапленных рудных минералов выделяются два типа акцессорного (второстепенного, но очень характерного в составе породы) хромита: 1) хромит, кристаллизовавшийся раньше оливина, в виде идиоморфных зерен, без серпентиновых оторочек; 2) хромит, выделявшийся в основном позднее оливина и отличающийся несколько меньшим идиоморфизмом зерен, большим их размером и наличием вокруг них каемок серпентина. В тесной связи с вкрапленностью хромита наблюдается вкрапленность платины: к участкам с богатой вкрапленностью хромита приурочена богатая вкрапленность последней.

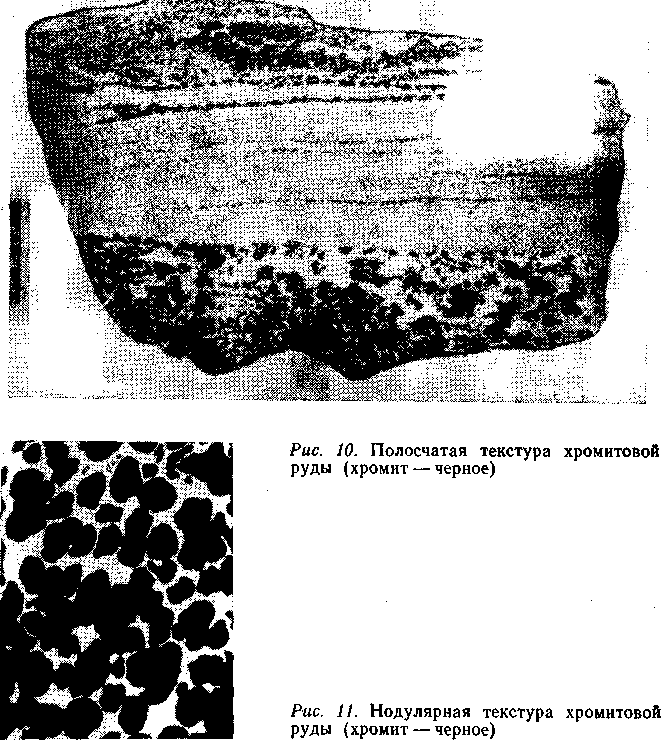

Рудные шлиры, имеющие форму гнезд или линз и различные размеры (от десятков сантиметров до десятков метров в поперечнике), сложены так называемым «седым» хромитом. Он обычно мелкозернистый и имеет характерную серовато-белёсую окраску, обусловленную его тусклым металловидным блеском и тонкими прожилками белого скрытокристаллического серпентина. Шлиры имеют пятнистую и полосчатую (рис. 10) текстуры и характеризуются отсутствием четких границ с вмещающими породами. В качестве типоморфной следует отметить специфическую нодулярную текстуру хромитовой руды (рис. 11). В шлирах наблюдается наиболее обильная вкрапленность платины, приуроченная как к хромиту, так и к серпентинизированному оливину.

Жилообразные тела сложены так называемым «сливным» хромитом - средне- и крупнозернистым, черным, имеющим сильный смоляной блеск. Они отличаются текстурой массивной, часто брекчиевидной - обломки дунита цементируются хромитом; имеют четкие резкие границы с вмещающими породами. Платина в них наблюдается в виде редкой тонкорассеянной вкрапленности.

Порядок образования описанных выше минеральных тел следующий: 1) участки с вкрапленностью акцессорного хромита; 2) шлиры «седого» хромита; 3) жилообразные тела «сливного» хромита.

В состав платиноносных хромитовых тел входят следующие главные минералы: нерудные - оливин, серпентин, пироксены; рудные - хромшпинелиды, платина. Минералы второстепенные: нерудные - хромсиликаты, хлорит; рудные - иридистая платина, осмистый иридий, медистая платина, никелистая платина, сульфиды железа, никеля, меди, магнетит.

Оливин - главный породообразующий минерал мономинеральных дунитов, имеющих панидиоморфнозернистую структуру. В ассоциации с пироксенами образует перидотиты- гарцбургиты с ромбическим пироксеном и лерцолиты с ромбическим и моноклинным пироксенами. Перидотиты имеют гипидиоморфнозернистую структуру. Для хромитоносных дунитов характерен оливин, содержащий около 6% фаялитового компонента Перидотиты содержат более железистый оливин

Серпентин, развивающийся повсеместно по оливину представлен двумя генерациями. Серпентин I (автометаморфический) развивается на пневматолито-гидротермальной стадии постмагматического этапа минералообразования в виде оторочек вокруг хромитовых зерен. Вторая генерация серпентина возникает на гидротермальной стадии, в результате региональной аллометаморфической серпентинизации. Она сопровождается образованием пылевидного магнетита, придающего серпентинитам черную окраску, карбонатов, хлорита и брусита. Серпентин представлен политипными разностями - пластинчатыми антигоритом и лизардитом, реже волокнистым хризотилом и скрытокристаллическим серпофитом.

Пироксены хромитоносных перидотитов представлены ромбическим энстатитом, содержащим от 4,5 до 6,0 % ферросилитового компонента и моноклинным диопсидом, содержащим от 6 до 9 % геденбергитового компонента. Различная степень идиоморфизма пироксенов и оливина указывает на более раннее выделение последнего. Зерна оливина грубоизометричной или округлой (коррозия расплавом!) формы отчетливо идиоморфны по отношению к пироксену. Промежутки между ними заняты выделениями пироксена неправильной формы.

Хромсодержащие силикаты - хромгранат (уваровит) хромдиопсид, хромхлориты, хромвезувиан, хромтурмалин, хром-слюда (фуксит)-наблюдаются нередко в виде хорошо образованных кристаллов на стенках пустот и трещин в дуните и хромите; замещают последний, что указывает на их более позднее образование.

Хромшпинелид, или магнохромит (Mg,Fe)(Al,Cr)2О4 по классификации А. К. Болдырева, является главным минералом описываемой парагенетической ассоциации. Основная масса его кристаллизовалась раньше других минералов. Можно выделить три разновидности хромита: акцессорный, «седой» и «сливной», характеризующиеся своеобразными типоморфными особенностями. «Седой» и акцессорный хромиты имеют аналогичные внешние признаки: образуют вкрапленные зерна, обычно идиоморфные, размером от 0,5 до 2 мм в поперечнике; немагнитные или очень слабо магнитные, серого цвета, без блеска; под микроскопом обнаруживают характерные бурые внутренние рефлексы. «Сливной» хромит образует сплошные агрегаты зерен размером 1-3 мм, реже около 5 мм; обычно магнитен; имеет черную окраску и сильный смоляной блеск; под микроскопом рефлексы красные, редко желто-бурые. «Сливной» хромит отличается от «седого» некоторыми химическими особенностями, а именно меньшим содержанием окиси хрома, окиси магния и большим содержанием закиси железа и глинозема.

Платина относится к поликсену с содержанием железа 5-12%, реже 13-15%, а также меди -от 0,5 до 11,43%, иридия - до 7%, осмистого иридия - до 15%. Для нее характерен тесный парагенезис с хромитом. В отличие от платины, ассоциирующейся с никелевыми сульфидами в медно-никелевых магматических месторождениях, она бедна палладием. Большая часть платины обладает магнитностью. Как уже говорилось, платина образует неравномерную вкрапленность как во вмещающих дунитах, так и в рудных шлирах. Размеры ее зерен колеблются от 0,5 до 1,9 мм, иногда уменьшаются до тысячных долей миллиметра или повышаются до 1 - 2 см. Однажды в коренном месторождении был найден самородок массой 427,5 г. Различают три морфологических типа платины: дунитовый, хромитовый и промежуточный. Платина дунитового типа находится в тесном парагенезисе с оливином (серпентином). Зерна ее имеют более или менее идиоморфные очертания, так как выделялись до оливина. Содержат включения мельчайших октаэдров и округлых зерен хромита. Платина хромитового типа тесно связана с хромитом, заполняет промежутки между его зернами, цементирует их. Кристаллизовалась позже хромита и представлена выделениями главным образом неправильной формы с извилистыми, часто зазубренными контурами и ответвлениями, пересекающими зерна хромита. Местами замещает хромит. Платина промежуточного типа, ассоциирующаяся и с оливином, и с хромитом, характеризуется по отношению к хромиту ксеноморфизмом и к оливину - идиоморфизмом. Между первыми двумя типами платины имеются существенные различия в содержаниях главных элементов-примесей. Платина дунитового типа, тесно связанная с купроплатиной и никелистой платиной, богаче медью и никелем, содержание которых увеличивается с усилением процесса серпентинизации дунитов. В то же время она беднее иридием (менее 1%, реже 3—4,6%) и осмистым иридием (менее 1 %, редко свыше 2%). Платина хромитового типа значительно богаче иридием (от 1,0 до 7,0%) и осмистым иридием (от 2,4 до 15%).

Иридистая платина, содержащая 10—28% иридия, парагенетически тесно связана с поликсеном, кристаллизуясь, по-видимому, одновременно с ним. Наблюдается в полированных шлифах в поликсене, выделяется рельефом. Образует или эмульсиеподобную вкрапленность округлых выделений, или неравномерно распределенные выделения неправильной формы и, наконец, - срастания графической структуры.

Осмистый иридий образует мельчайшие пластинчатые кристаллы в поликсене, реже хромите.

Под микроскопом можно наблюдать медистую платину примерно 13 % меди) и никелистую платину (около 3-4 % / никеля). Первая образуется по поликсену, бедному иридием, никелистая платина - путем замещения поликсена, богатого иридием.

В небольших количествах наблюдаются ассоциирующиеся с хромсиликатами сульфиды железа, никеля, меди — пирротин, пентландит, реже халькопирит. Они выделялись позднее хромита (разъедают его) и платины, идиоморфной по отношению к ним.

В состав собственно магматической ассоциации минералов входят хромшпинелиды, оливин, пироксены, платина и иридистая платина, осмистый иридий. Позднее образовались постмагматические ассоциации: 1) хромсиликаты, сульфиды железа, никеля, меди, серпентин I и 2) серпентин II, медистая и никелистая платина, магнетит, хлорит.

Гипергенными являются гидроксиды железа, магнезит, опал и халцедон, гидросиликаты никеля.

Типоморфными минералами магматических платиноносных хромитовых месторождений являются моногенетичные хромшпинелиды, платина и иридистая платина, осмистый иридий. Типоморфные особенности их морфологии, химического состава и некоторых свойств были описаны выше. В последнее время было установлено типоморфное значение таких свойств хромшпинелидов, как магнитная восприимчивость, диэлектрическая постоянная и др. Сквозные нерудные минералы хромитовых тел - оливин и пироксены, отличаются определенными типоморфными особенностями, отмеченными выше.

Важнейшей типоморфной особенностью оливинов и хромшпинелидов, сосуществующих в ультраосновных породах и хромитовых рудах, является их химический состав, в частности соотношения закиси железа и окиси магния, детально изучавшиеся Н. В. Павловым [18]. Исследования показали, что оливины пород и руд высокомагнезиальны, содержат лишь 3-11 % железистого (фаялитового) компонента. Проявляется тенденция увеличения железистости оливинов с возрастанием содержания кремнезема в породах. Наименьшей железистостыо обладают оливины из хромитовых руд и участков с густой вкрапленностью хромшпинелидов в дунитах. Большую железистость имеют оливины гарцбургитов.

Хромшпинелиды из дунитов и руд отличаются более высокими содержаниями хрома и низкими алюминия по сравнению с хромшпинелидами из перидотитов. Рудообразующие хромшпинелиды всегда менее железисты, чем акцессорные.

Средний

состав сосуществующих оливинов и

хромшпинелидов меняется закономерно;

их железистость убывает параллельно

по мере уменьшения относительного

содержания крем

незема.

Они имеют наименьшую железистость в

дунитах и в густо вкрапленных рудах.

Хромшпинелиды с меньшей железистостью

имеют более высокие содержания хрома.

незема.

Они имеют наименьшую железистость в

дунитах и в густо вкрапленных рудах.

Хромшпинелиды с меньшей железистостью

имеют более высокие содержания хрома.

По мнению большинства исследователей хромитовые руды являются позднемагматическими. продуктами дифференциации магнезиально-силикатной базальтоидной магмы. Они кристаллизовались из остаточных рудносиликатных расплавов по эвтектоидной схеме при участии летучих (в первую очередь воды) и щелочей. Была предложена (Г. А. Соколовым) диаграмма кристаллизации хромита в ультраосновном расплаве (рис. 13). В качестве исходных были приняты температура плавления оливина (около 1800- °С). T хромита (около- 1900 °С) и вычисленная точка эвтектики их кристаллизации, соответствующая примерно 80 % хромита и 20 % оливина. Температура эвтектики 1000 °С принята условно, исходя из того, что она должна быть значительно выше температуры обезвоживания хлорита (600 °С). В области богатого хромом расплава намечается поле несмесимости хромитового и силикатного расплавов или местной ликвации первого от второго. Это поле до К характеризуется сегрегацией капель хромита, из которых и сформировались хромитовые нодули в дуните.

Образование минералов магматического этапа происходило не одновременно. В начале кристаллизации магмы, вязкой, бедной летучими, наряду с оливином выделялись мелкие зерна и октаэдры хромита без серпентиновых оторочек и мельчайшие идиоморфные зерна платины. Позднее образуются акцессорный хромит с серпентиновыми каймами и ксеноморфная платина в крупнозернистом дуните. В ослабленных зонах, куда устремляются летучие, формируются шлиры «седого» хромита с богатой вкрапленностью платины. Наконец, когда магматический расплав в основном закристаллизовался, образовались жилообразные тела сливного» хромита с редкой тонкорассеянной платиной, имеющие резкие контакты с вмещающими породами.

Однако процессы минералообразования на этом не закончились. На пневматолито-гидротермальной стадии постмагматического этапа выделялись хромсодержащие силикаты, сульфиды железа, никеля, меди; происходило образование серпентиновых оторочек вокруг зерен хромита. Процесс региональной серпентинизации дунитов вызвал гидротермальные изменения ранее выделившихся минералов. Оливин замещается серпентином с тонкорассеянным магнетитом. Хромиты метаморфизуются двухвалентное железо окисляется в трехвалентное, выносится глинозем, идущий на образование хлорита. Платина (поликсен) обогащается медью (за счет сульфидов) и никелем (из оливина). При этом образуются медистая и никелистая платина.

Ильменит-титаномагнетитовая ассоциация в основных породах

Породами, вмещающими магнетит-ильменитовые руды на месторождении Южного Урала, являются габбро - амфиболиты, состоящие главным образом из роговой обманки и плагиоклаза. Изменения пород сводятся к их хлоритизации, реже гранитизации и эпидотизации.

Минеральные тела представлены двумя типами: участками метаморфизованных основных пород с вкрапленностью рудных минералов и жилообразными телами сплошных руд с массивной текстурой.

Минеральный состав рудных тел очень простой: рудные минералы - магнетит, ильменит, гематит, рутил и редкие сульфиды; нерудные - роговая обманка, плагиоклазы, хлорит, гранат и редкие - биотит, апатит, шпинель, пироксены, эпидот и др.

Магнетит, выделившийся в виде мелких, примерно 0,5 мм, неправильных или изометричных зерен, реже хорошо образованных кристаллов, содержит изоморфную примесь ванадия. Находится в тесном срастании с такими же по размерам зернами ильменита, содержащего ванадий и хром. Такие агрегаты являются хорошо обогащающейся магнетит-ильменитовой рудой. Вместе с этим часть магнетита относится к типичным титаномагнетитам. Под микроскопом в отраженном свете в таком магнетите (титаномагнетите) наблюдаются микроскопические пластинки или изометричные зернышки ильменита, образовавшиеся в результате распада твердого раствора. В магнетите иногда наблюдаются зернышки шпинели, а в тесной связи с ильменитом - неправильной формы вытянутые зерна рутила. Магнетит местами замещается гематитом. Во вкрапленных рудах рудные минералы - магнетит и ильменит - цементируют зерна ранее выделившихся породообразующих силикатов - роговой обманки и основного плагиоклаза; создавая очень характерную сидеронитовую структуру. В массивных рудах зерна магнетита и ильменита обычно окаймлены позднее выделившимся хлоритом. Взаимоотношения между магнетитом и ильменитом показывают, что первым выделяется из них тот, который преобладает количественно. Хлорит вместе с гранатом (альмандином) образует оторочки в призальбандовых частях жилообразных тел. Во вкрапленных рудах встречаются отдельные чешуйки биотита, единичные зерна апатита и местами скопления зерен сульфидов — пирита, халькопирита, пирротина.

В минеральных телах месторождения выделяются две разновозрастные ассоциации парагенетически связанных минералов: собственно магматическая в рудных габбро - плагиоклазы, гиперстен, авгит, татаномагнетит и позднемагматическая в рудных телах и амфиболитах - роговая обманка, магнетит, ильменит, шпинель, рутил, гематит, биотит, гранат (альмандин), эиидот, апатит.

Поздние прожилки слагаются гидротермальной ассоциацией - хлорит, актинолит, сульфиды.

Типоморфными минералами считаются ильменит и магнетит (титаномагнетит).

Типоморфными у магнетита являются: 1) неправильная форма выделений и цементирование ими силикатов; 2) неоднородное внутреннее строение зерен, обусловленное разнообразными структурами распада твердых растворов; 3) особенности химического состава, по Л. В. Чернышевой - переменные, но в основном высокие содержания титана, при более постоянных повышенных содержаниях магния, алюминия, ванадия, хрома, никеля; невысокие отношения окиси магния к глинозему; отношения никеля к кобальту в основном выше единицы; 4) физические свойства - микротвердость, отражательная способность, точка Кюри, которые для титаномагнетита из месторождений габбровой формации равны соответственно 556 кг/мм2, 18,5 % и 555°.

В последние годы, благодаря применению современных методов минералогических исследований, получены новые данные по типоморфизму фазового состава и внутреннего строения магнетита, о характере распределения изоморфных примесей между ним и микровключениями.

В. С. Мясников и другие считают, что магнетит-ильменитовые руды имеют позднемагматический генезис. Остаточный рудный расплав обогащенный железом, титаном, ванадием и летучими компонентами, обособлялся от габбровой магмы или отжимался из межзернового пространства. Из него вначале кристаллизовались титаномагнетиты рудных габбро, при метаморфизме которых затем сформировались тела магнетит-ильменитовых руд. Вкрапленные руды образовались из остаточного рудного расплава, закристаллизовавшегося в межзерновом пространстве.

Могут наблюдаться следующие парагенетические ассоциации магнетит+ ильменит и магнетит+ильменит+гематит. Ассоциация магнетит+рутил является запрещенной.

Халькопирит-пентландитовая ассоциация в основных породах

Вмещающими породами медно-никелевых рудных тел являются основные и ультраосновные породы - габбро, нориты, пироксениты и другие, богатые магнием, серой и сравнительно бедные кальцием и железом. Главные породообразующие минералы представлены оливином, пироксенами и плагиоклазами, рудные минералы - магнетитом и сульфидами. Вмещающие породы слабо изменены, но все же подверглись гидротермальным изменениям - амфиболизации, хлоритизации, карбонатизации. оталькованию и в меньшей степени серпентинизации. Наблюдения показывают, что процессы изменения боковых пород несколько предшествовали рудоотложению.

Главные формы минеральных тел: а) участки («горизонты») основных пород с рассеянной вкрапленностью сульфидов, без резких ограничений; б) гнезда или шлиры сульфидов с вкрапленной, полосчатой и массивной текстурами; контакты с вмещающими породами бывают как резкие, так и расплывчатые; в) жилы сплошных сульфидов, почти без силикатов, с массивной и брекчиевидной текстурами и резкими контактами с вмещающими породами.

Минеральный состав рудных тел в основном очень сходен: рудные минералы — пирротин, пентландит, халькопирит, магнетит и ильменит, небольшая примесь арсенидов кобальта и никеля, минералов платины и палладия, а также пирита; нерудные - оливин и пироксен.

Кратко охарактеризуем рудные минералы в порядке их выделения.

Магнетит - один из главных рудных минералов, встречающийся повсеместно в двух генерациях. Наиболее развит магнетит I, представленный четырьмя последовательно образовавшимися формами выделения.

1. Крупные, примерно 2—2,5 см в поперечнике, октаэдрические кристаллы и зерна, выделившиеся ранее сульфидов и либо равномерно рассеянные среди последних, либо образующие оторочки вдоль зальбандов жил. Иногда содержат закономерно расположенные мельчайшие пластинки ильменита, являющиеся продуктом распада твердого раствора (титаномагнетит). Крупные выделения магнетита пересекаются прожилками сульфидов и частично замещаются последними, приобретая при этом неправильную форму.

Мелкие (0,5—1,0 мм) идиоморфные зерна, рассеянные в сульфидах, преимущественно в пирротине; они кристаллизовались после крупных корродированных зерен магнетита в результате их частичного растворения, повышавшего концентрацию окислов железа в рудообразующей среде.

Тонкозернистые выделения с многочисленными точечными включениями халькопирита; образуются после пирротина путем его замещения, но до халькопирита, которым они частично замещаются.

Мелкие идиоморфные кристаллы, включенные в халькопирит, образовавшиеся в результате частичного растворения тонкозернистых выделений предыдущей разновидности магнетита. Для всех разновидностей магнетита характерно замещение пирротином и другими сульфидами.

Магнетит второй генерации образует мелкие зерна и идиоморфные кристаллы в карбонатно-серпентиновых жилках, пересекающих рудные тела и связанных с гидротермальными процессами, протекавшими в измененных боковых породах.

Ильменит крайне редок и наблюдается в первых двух разновидностях магнетита I в виде тончайших пластинок, образовавшихся в результате распада твердых растворов. При замещении магнетита сульфидами пластинки ильменита, как более устойчивые, сохраняются в виде решетки среди сульфидов. При частичном растворении пластинок ильменит переотлагается в виде цепочек мелких округлых зерен.

Пентландит представлен двумя генерациями. К первой генерации относятся крупные, 1- 1,5 и даже 3-4 см, порфировидные зерна, идиоморфные по отношению к пирротину, рассеянные в массе последнего или образующие оторочки по зальбандам жил и вокруг ксенолитов вмещающих пород. Пересекается прожилками халькопирита и пирротина, замещается последним. Богат никелем (34-35%) и кобальтом (1,5-3 %). Замещается редким никелевым сульфидом - виоларитом (FeNi2S4).

Пентландит II, с меньшим содержанием никеля, представлен пластинчатыми и клиновидными включениями в пирротине или петельчатыми и жилкообразными выделениями между его зернами. Первые образовались, по-видимому, в результате распада твердого раствора.

Пирротин — главный рудный минерал сульфидных руд месторождения. Чаще всего образует агрегаты округлых зерен размером около 0,5—1 мм, реже до 1 см в срастании с такими же зернами пентландита или халькопирита. Выделялся позже силикатов, магнетита I, ильменита и пентландита I, но раньше пентландита II и халькопирита. Последний пересекает пирротин или располагается в промежутках между его зернами, замещая их частично. Характерным для пирротина из месторождений этого типа является: а) тесный парагенезис с пентландитом и б) постоянное содержание в нем никеля, равное в среднем 0,25 % и обнаруживаемое микрохимически, а также содержание кобальта и платины. В гидротермальных жилах и контактово-метасоматических телах пирротин обычно ассоциируется со сфалеритом и лишен указанных выше примесей.

Халькопирит — наиболее поздний по времени выделения сульфид, цементирующий, разъедающий и пересекающий все ранее выделившиеся силикатные и рудные минералы. К халькопириту приурочены чрезвычайно мелкие выделения борнита, сфалерита, галенита и таких редких сульфидов меди, кубанит (CuFe2S3) и валлериит (Cu3Fe4S7).

Пирит в рудах месторождения редок. Типоморфным признаком его является содержание примеси кобальта (до 1 %).

Платиновые минералы представлены палладистой (а не иридистой!) платиной и сперрилитом (PtAs2) и ассоциируются с пирротином, пентландитом и халькопиритом, а не с хромитом, как на Урале.

В магматическую ассоциацию минералов входят: оливин, пироксен (гиперстен), плагиоклаз; титаномагнетит, магнетит, ильменит; пентландит, пирротин, халькопирит, а также платина (палладистая) и сперрилит.

На постмагматическом этапе образовались: актинолит, хлорит, тальк, серпентин, кальцит; поздние генерации магнетита и пентландита, а также редкие сульфиды меди (кубанит, валлериит), никеля (виоларит) и арсениды кобальта и никеля.

Типоморфными сульфидами медно-никелевых месторождений являются: пентландит, халькопирит (содержит примесь селена, в близповерхностных месторождениях представлен кубической модификацией - талнахитом), пирротин (с примесью никеля, кобальта и платины), а также сперрилит и платина палладистая.

Порядок кристаллизации главных магматических минералов в рудах месторождения следующий: оливин - пироксен - магнетит - ильменит - пентландит I - пирротин - пентландит II - халькопирит. Он усложняется, при детальном рассмотрении, процессами замещения (магнетита сульфидами, пентландита пирротином, пирротина халькопиритом и т. д.) и распадом твердых растворов: (ильменита в магнетите, пентландита в пирротине и др.).

Условия образования медно-никелевых месторождений и закономерности соотношений минералов интересующей нас минеральной ассоциации рассмотрены А. Г. Бетехтиным. По-видимому, капельки сульфидов обособились (ликвировали) от материнского расплава в донной части интрузивных залежей еще в раннемагматический период, но длительное время были жидкими. Поэтому, кроме донных залежей вкрапленных руд, застывших на месте, могли образоваться позднее магматические сульфидные жилы с массивной и брекчиевидной текстурами, обогащенные никелем, медью, платиной и палладием. Температура не превышала 300°, т. е. была аналогична температуре образования среднетемпературных гидротермальных жил. Однако сульфидный расплав содержал мало воды, так как, во-первых, в рудах сохранились не только плагиоклаз, но и оливин, которые в присутствии воды был бы серпентинизирован, и, во-вторых, околорудные изменения пород развиты слабо. Этим магматические сульфидные тела существенно отличаются от типичных гидротермальных образований, связанных с гранитоидами.

Нефелин-апатитовая ассоциация в щелочных породах

Апатит-нефелиновые руды Хибин залегают среди массива разнообразных по составу и структуре нефелиновых сиенитов. Массив имеет концентрически дугообразное строение. Внутренняя часть массива сложена светлыми крупнозернистыми фойяитами, затем следует серия неравномерно- и среднезернистых пойкилитовых нефелиновых сиенитов (рисчорритов) с астрофиллитом и эгирином, внешняя дуга представлена крупнозернистыми хибинитами. Между хибинитами и рисчорритами залегают породы типа ийолит-уртитов, срдержащие до 63—88 % нефелина. В висячем боку ийолит-уртитов располагаются линзы или пластообразные залежи апатит-нефелиновых руд. Переходы между ними постепенные. Контакт рудных тел с рисчорритами резкий, к нему приурочен горизонт апатит-сфеновой породы с титаномагнетитом, эвдиалитом и эгирином.

В верхней части рудного тела располагаются пятнистые руды состоящие главным образом из апатита (от 40 % до 93 %, в среднем 75 %), на фоне -которого выделяются пятна нефелина с эгирином, сфеном и титаномагнетитом.

Ниже идет горизонт полосчатых руд, состоящих из нефелина, в котором протягиваются параллельные тонкие (около З- 4 см) полоски и линзочки апатита (до 40—50 %). Постепенно полосчатые руды к низу сменяются сетчатыми рудами, т. е., по сути дела, ийолит-уртитами с сетчато расположенными обособлениями апатита, и, наконец, типичными ийолит-уртитами.

Минеральный состав рудных тел следующий: главные минералы - апатит и нефелин, второстепенные - титаномагнетит, сфен, эгирин, калиевый полевой шпат, эвдиалит и др.

Апатит — сахаровидный, белый, иногда серый, зеленый и даже черный. Зеленые и черные окраски объясняются мельчайшими включениями соответственно эгирина и титаномагнетита. По составу он является фтор-апатитом; кальций частично замещается стронцием и редкими землями.

Нефелин либо образует серые с жирным блеском зерна или округлые скопления их в апатите, либо слагает сплошные участки с полосками апатита. Содержит примесь окисного железа, часть которого изоморфно замещает алюминий; остальное железо - за счет эгирина, придающего нефелину зеленоватую окраску.

Титаномагнетит, содержащий 13—19 % двуокиси титана и повышенное количество ванадия, образует зерна, линзы в пятнистой руде и крупные скопления, жилы - в полосчатых рудах.

Сфен в пятнистой руде коричневый или розовый, игольчатый, местами образует буровато-розовые пятна. В апатит-сфеновой породе, приуроченной к висячему контакту рудной линзы, сфен призматический.

Эгирин в виде тонкопризматических и игольчатых кристаллов рассеян в апатит-нефелиновой руде. В отличие от раннего эгирина в нефелиновых сиенитах и позднего в пегматитах для него характерно повышенное содержание пятиокиси ванадия. Обычно замещается щелочной роговой обманкой.

Эвдиалит, содержащий двуокись циркония, образует отдельные зерна с характерной малиново-красной окраской или их скопления среди сахаровидного апатита и нефелина.

Калиевый полевой шпат — по оптическим свойствам переходный между ортоклазом и микроклином. Типоморфными особенностями полевых шпатов являются: 1) форма выделений, их зональность, характер двойникования и т. д.; 2) особенности химического состава - суммарный химический состав, состав калиево-полевошпатовой и альбитовой фаз пертита, состав и соотношения микропримесей (железа, бария, стронция, кальция); 3) структурное состояние — степень кремнеалюминиевой упорядоченности (оптическая и рентгеновская триклинность); 4) физические константы, связанные с химическим составом и структурным состоянием.

Описанные выше минералы нефелин-апатитовых руд относятся к одной ассоциации парагенетически связанных минералов.

Эта ассоциация и составляющие ее минералы являются типоморфными для нефелин-апатитовых месторождений магматического происхождения.

Предполагают, что апатит-нефелиновые тела с вмещающими их нефелиновыми сиенитами возникли в результате кристаллизационной (в сочетании с ликвацией) дифференциации щелочной магмы. Вопрос о времени и месте отщепления богатого летучими остаточного апатит-нефелинового расплава до сих пор остается дискуссионным. Некоторые ученые считают, что ийолит-уртиты с апатитовыми тeлaми имеют постмагматическое происхождение.

Генетические

признаки минералов магматического

происхождения

Генетические

признаки минералов магматического

происхождения

Для магматических месторождений типичны следующие пять ассоциаций.

Пироп-алмазная в алмазоносных кимберлитах, представленная двумя разновозрастными парагенетическими ассоциациями а) алмаз, хромшпинелид, оливин I, хромдиопсид, пироп, пикроильменит и флогопит 1 (вкрапленники); б) оливин II, флогопит II, перовскит, апатит, магнетит и диопсид (в основной массе кимберлита).

Оливин-хромитовая в ультраосновных породах и платиноносных хромитовых месторождениях: хромит; оливин, пироксены; платина и иридистая платина, осмистый иридий.

Ильменит-титаномагнетитовая в основных породах и магнетит-ильменитовых месторождениях, представленная двумя разновозрастными парагенетическими ассоциациями: а) основные плагиоклазы, пироксены (гиперстен, авгит) и титаномагнетит (собственно магматическая в рудных габбро); б) роговая обманка; магнетит, ильменит; шпинель, рутил, гематит, биотит, гранат (альмандин), эпидот и апатит (позднемагматическая в рудных телах и амфиболитах).

Халькопирит-пентландитовая в основных породах и месторождениях медно-никелевых сульфидов: оливин, пироксен (гиперстен), плагиоклаз; титаномагнетит, магнетит, ильменит; пентландит, пирротин, пирит, халькопирит; платина, сперрилит.

Нефелин-апатитовая в щелочных породах и апатит-нефелиновых месторождениях: нефелин, апатит, эгирин, полевой шпат калиевый, титанит, титаномагнетит, эвдиалит.

Магматические ассоциации минералов содержат сравнительно мало минералов, которые представлены обычно одной генерацией. Как правило, парагенетические ассоциации магматического этапа сопровождаются наложенными на них минеральными ассоциациями постмагматического этапа.

Типоморфизм минералов. Типоморфизм минералов в магматических месторождениях и вмещающих их магматических породах может быть рассмотрен совместно, так как они находятся не только в пространственной, но и в генетической связи.

Типоморфными минералами магматических месторождений являются следующие рудные и акцессорные минералы.

1. В алмазоносных кимберлитах: алмаз (примеси азота; дефектные центры, проявляющиеся в спектрах инфракрасной, ультрафиолетовой и видимой областей, ЭПР и фотолюминесценции; оптическая анизотропия, окраска); пироп (содержание хрома, железа, титана; окраска), пикроильменит (содержание магния, железа окисного, хрома, ванадия, никеля; ферримагнитные свойства, микротвердость), а также хромдиопсид и хром-шпинелид.

В платиноносных хромитовых месторождениях: хромшпинелиды (отношения содержаний хрома к алюминию, магния и хрома к закисному железу и алюминию, характер изоморфизма; оптические константы, магнитная восприимчивость, диэлектрическая постоянная и другие физические свойства), платина и иридистая платина (содержание железа, меди, иридия и других примесей; микротвердость), осмистый иридий (химический состав) .

В магнетит-ильменитовых месторождениях: ильменит (содержание ванадия, хрома и других примесей; отражательная способность, микротвердость, ферримагнитные свойства), магнетит-титаномагнетит (содержание ванадия, хрома, никеля, магния, титана, алюминия; отношения содержаний магния к алюминию, никеля к кобальту; микротвердость, точка Кюри, отражательная способность; характер структур распада и распределение в них изоморфных примесей).

В медно-никелевых месторождениях: пентландит (содержание никеля и кобальта, отражательная способность, микротвердость), халькопирит (содержание селена и других примесей; особенности полиморфизма; оптические свойства), пирротин (фазовый состав; изотопный состав серы, содержание никеля, кобальта и платины; микротвердость, отражательная способность, характер спектров светопоглощения и светопреломления), а также платина (палладистая) и сперрилит.

В нефелин-апатитовых месторождениях: апатит сахаровидный (микровключения, изоморфные примеси редких земель и стронция и др.), нефелин (количество избыточного кремнезема, соотношение содержаний натрия и калия, примеси железа, галлия и др., микровключения, окраска), эгирин (содержание эгириновой, диопсидовой, геденбергитовой составляющих; формы и зональность индивидов, оптические константы), калиевый полевой шпат (химический состав — суммарный, калишпатовой и альбитовой фаз пертита, микропримеси железа, бария, стронция, кальция; структурное состояние — оптическая и рентгеновская триклинность; характер двойникования), эвдиалит (содержание железа, окраска, оптические свойства), а также титанит и титаномагнетит.

Породообразующие минералы (пироксены, оливин, полевые шпаты) присутствуют в различных магматических образованиях и характеризуются соответствующими типоморфными особенностями.

В качестве примера рассмотрим типоморфные особенности пироксенов, встречающихся во всех перечисленных выше типоморфных ассоциациях минералов магматического происхождения. Будучи минералами переменного состава, который зависит от условий образования и отражается на типоморфизме, пироксены являются важными минералами и индикаторами минералообразующих процессов. Наибольшее значение они имеют в основных и щелочных породах.

В ходе магматического процесса вслед, за оливином кристаллизуются ромбические. пироксены, причем энстатит формируется более высокотемпературным, гиперстен — более низкотемпературным. Энстатит наблюдается в пироксенитах и перидотитах. В парагенезисе с оливином он более магнезиален, чем оливин. Гиперстен характерен для норитов и диоритов. Ромбические пироксены содержат изовалентные изоморфные примеси марганца, кобальта никеля, цинка.

Моноклинным пироксенам, кристаллизующимся обычно позднее ромбических, свойственны повышенные содержания гетеровалентных изоморфных примесей, например в хромдиопсиде магний замещается хромом при одновременном замещении кальция натрием. Часто ромбический пироксен (энстатит) кристаллизуется из расплава одновременно с моноклинным (диопсидом). Затем магнезиальность пироксенов уменьшается, а железистость — увеличивается; в меньшей степени уменьшается в них содержание кальция.

Для алмазоносных кимберлитов характерен моноклинный диопсид, обнаруживаемый только при микроскопическом исследовании. Зато угловатые, реже изометричные, зерна хромдиопсида, имеющие светло-зеленую до изумрудно-зеленой окраску, легко определяются макроскопически.

В хромитовых месторождениях пироксены представлены главным образом ромбическими энстатитом, бронзитом, гиперстеном и реже моноклинным авгитом (диаллагом). Часто встречающийся хромдиопсид в магматическую ассоциацию не входит.

Пироксены основных пород типа габбро, к которым преимущественно приурочены месторождения медно-никелевых сульфидов и магнетит-ильменитовых руд, представлены не только гиперстеном, но и моноклинным пироксеном — авгитом (диаллагом). Последний образует аллотриоморфные и реже идиоморфные зерна коричневого или зеленого цвета с плоскостями отдельности по (100). Для таких пироксенов характерно замещение их более поздней волокнистой роговой обманкой (уралитом) с образованием псевдоморфоз.

Пироксены апатит-нефелиновых месторождений представлены эгирин-диопсидом и эгирином с содержанием условного эгиринового компонента соответственно 10—60 и 60—85 %. Эгирин-диопсид отличается большим разнообразием форм выделения, которые зависят от типа породы. Например, в массивных крупнозернистых ийолит-уртитах наблюдаются ксеноморфные выделения эгирин-диопсида, в существенно апатитовых агрегатах — изометричные зерна, в линзах ийолита — призматические выделения; в приконтактовых рисчорритах — сравнительно более крупные таблицеобразные кристаллы. Химический состав и оптические свойства эгирин-диопсида также зависят от условий его нахождения. Эгирин в основном развивается метасоматически по эгирин-диопсиду, и форма его выделений зависит от типа пород. Цвет эгирин-диопсида черный с зеленоватым оттенком; эгирин — черный.

О типоморфных особенностях породообразующих минералов эффузивных пород можно сказать следующее.

Оливин в оливиновых базальтах образует крупные вкрапленные зерна с характерной оливково-зеленой (отсюда и название минерала) или темной зеленовато-желтой окраской, стеклянным блеском и неровным изломом.

Авгит — базальтический. Часто встречается в довольно крупных короткопризматических кристаллах характерной формы. Имеет черный цвет и сильный блеск на гранях («авге» по гречески — блеск). Обычно является титанавгитом — разностью, обогащенной двуокисью титана около 4—5 % (в обыкновенном авгите — 0,1—0,7%), окисью железа и глиноземом.

Роговая обманка — базальтическая. Представлена коротко- призматическими черными кристаллами. Также отличается по-вышенным содержанием окисного железа, глинозема и двуокиси титана (до 2—3 %).

Полевой шпат обычно санидин — высокотемпературный (выше 900°) моноклинный калиевый полевой шпат. Образует порфировые выделения или бесцветные прозрачные кристаллы с типичным стеклянным блеском. От ортоклаза отличается малым углом оптических осей.

Нефелин и лейцит характерны для лав и эффузивных пород, богатых щелочами и бедных кремнеземом. Лейцит обычно наблюдается в виде хорошо образованных тетрагон-триоктаэдров (раньше в кристаллографии эту простую форму называли лейцитоэдром). Поверхность граней матовая, иногда с двойниковой штриховкой. Окраска серовато-белая или пепельно-серая. Очень часто замещается ортоклазом и серицитом, иногда нефелином и альбитом с образованием псевдоморфоз, называемых псевдолейцитом или эпилейцитом.

Формы минеральных тел и их строение. Магматические месторождения имеют характерные формы минеральных тел: специфические — трубчатые для алмазоносных кимберлитов и линзо- и пластообразные— для апатитовых тел. На хромитовых, медно-никелево-сульфидных и магнетит-ильменитовых месторождениях распространены три типа рудных тел: 1) участки (горизонты) вкрапленных руд без четких границ, 2) шлиры (гнезда), вкрапленных и сплошных руд как с нечеткими, так и четкими границами, 3) жилообразные тела сплошных руд с резкими контактами.

Для первого типа минеральных тел, а также для шлиров характерны вкрапленные, пятнистые и полосчатые текстуры руд. В жилообразных телах и частично в шлирах распространены массивные и брекчиевидные текстуры. Для пород, слагающих алмазоносные трубки, свойственна брекчиевая текстура, для апатит-нефелиновых руд - пятнистые, полосчатые, сетчатые, а также брекчиевидные.

В минеральных агрегатах преобладают зернистые структуры отложения, реже наблюдаются метасоматические структуры. Чрезвычайно характерны вкрапленные и прожилково-вкрапленные структуры. В медно-никелевых и титаномагнетитовых рудах постоянно наблюдаются структуры распада твердых растворов (пирротин+ пентландит, магнетит+ильменит и др.). Специфически магматическими структурами являются нодулярная (для хромитовых руд) и сидеронитовая. Размеры зерен, как правило, небольшие, кристаллы редки.

Генетические признаки минеральных тел. Главной особенностью геологических условий нахождения магматических минеральных тел является не только генетическая, но и пространственная связь их с материнскими сингенетичными магматическими породами. Вмещающими породами рудных тел являются ультраосновные и основные породы, а также средние щелочные. Присутствие алмазов наблюдается почти исключительно в кимберлитах, а хромитовые тела с платиной располагаются преимущественно в ультраосновных породах — дунитах, перидотитах и реже пироксенитах. Медно-никелевые сульфиды и магнетит с ильменитом концентрируются главным образом в основных породах – габбро, норитах, реже в ультраосновных. Апатит-нефелиновые тела находятся среди щелочных пород — нефелиновых сиенитов.

Важным генетическим признаком являются синхронные околорудные изменения вмещающих пород, заключающиеся в серпентинизации и карбонатизации ультраосновных пород, амфиболизации и хлоритизации, а также отальковании и эпидотизации основных пород. Для щелочных пород околорудные изменения не характерны.

3-4 Лабораторные работы Типоморфные ассоциации минералов в пегматитах

Шерл-мусковитовая ассоциация в слюдоносных пегматитах

На Северо-Западе России в метаморфических породах (главным образом гнейсах и амфиболитах) распространены многочисленные пегматитовые тела. Околожильные изменения вмещающих пород незначительны и выражаются в мусковитизации гнейсов и биотитизации амфиболитов.

Форма тел более или менее правильная жильная (в амфиболитах) или неправильная линзовидная (в гнейсах). Длина жил колеблется от десятков метров до 200 м, мощность — от 6—10 до 50 м.

Строение жил обычно зональное. От контактов к центру наблюдаются следующие зоны:

боковые метаморфические породы (гнейсы);

оторочки с аплитовидной структурой (геофаза В);

мелкозернистый пегматит — кварц-плагиоклазовый и кварц-плагиоклаз-микроклиновый с неяснографической (гранитоподобной) и графической структурами (геофаза С);

4) крупнозернистый кварц-полевошпат-мусковитовый пегматит с пегматоидной (блоковой) структурой (геофаза D);

5) осевая зона сплошного кварца (геофаза Е).

Строение жил усложняется наличием участков кварц-полевошпатового пегматита апографической (пятнистой, петельчатой) структуры, развитием полос и гнезд кварц-мусковитовых агрегатов и наиболее поздних мусковит-плагиоклазовых (альбитовых) гнезд и прожилков, а также пустот выщелачивания с друзами кристаллов поздних минералов.

Выделяются два типа жил: первый с преобладанием третьей (с редкоземельными минералами) и второй — с развитой четвертой (мусковитовой) зоной.

В настоящее время жилы первого типа относят к редкоземельным пегматитам весьма больших глубин, а второго типа — к слюдоносным пегматитам больших глубин. Выделяют, кроме них, жилы переходного типа — редкометально-мусковитовые, а также существенно полевошпатовые — керамические пегматиты.

Для всех описываемых жил сравнительно не характерны минералы пневматолитового и гидротермального этапов.

Минеральный состав слюдоносных пегматитов, по В. В. Гордиенко и др.: главные породообразующие минералы — кварц, плагиоклаз, калиевый полевой шпат, биотит и мусковит; второстепенные— турмалин, апатит и гранат; акцессорные — ортит, монацит, циркон, уранинит.

Главными парагенетическими ассоциациями минералов являются следующие (в порядке выделения).

кварц І + плагиоклаз I, а также биотит I и апатит — в кварц-плагиоклазовом неяснографическом и графическом пегматите;

кварц 1 +микроклин 1 +плагиоклаз I, а также биотит I — в кварц-полевошпатовом неяснографическом пегматите и в виде реликтовых апографических агрегатов в кварц-мусковитовых зонах;

кварц П + мусковит I, а также турмалин, апатит, гранат и акцессорные ортит, монацит, циркон — в кварц-мусковитовых зонах и гнездах;

кварц Ш + плагиоклаз П + микроклин П + мусковит II, а также турмалин, апатит, гранат и акцессорные редкоземельные минералы — в крупнозернистом пегматите с пегматоидной структурой и кварцевой осевой зоной;

кварц IV+мусковит ІІІ + плагиоклаз III, а также микроклин III и второстепенные и акцессорные минералы — в наиболее поздних мусковит-плагиоклазовых прожилках и в пустотах выщелачивания (растворения).

Кварц разных генераций отличается прежде всего своим внешним видом: в аплитовидных зонах он микрозернистый, в участках с графической структурой образует вростки серого цвета, в мелкозернистом пегматите — серые зерна в пегматоидной зоне — блоки серого и дымчатого цвет, в осевой зоне он — сплошной, белого или розового цвета; в пустотах представлен хорошо образованными кристаллами (горный хрусталь, иногда морион, аметист). Типоморфными особенностями кварца разных генераций являются отличия в параметрах элементарной ячейки и содержание элементов-примесей.

Кварц I из неяснографических мелкозернистых пегматитов, имеет наименьшие значения параметров а0 и с0 элементарной ячейки; у кварца II, из кварц-мусковитовых агрегатов, а0 — большое, с0 — максимальное, у кварца III, блокового, ао — максимальное, со — наименьшее. Наибольшее содержание микропримесей алюминия и калия отмечается в кварце П. Содержание лития постепенно снижается при переходе от кварца первой генерации к кварцу III.

Плагиоклазы относятся в основном к олигоклазу и альбит-олигоклазу. Имеют белый цвет, микроскопически различимую двойниковую штриховку; некоторые олигоклазы иризируют в бледно-голубых или синеватых тонах (лунный камень, беломорит). Типоморфными особенностями плагиоклазов являются их основность (содержание анортита) и степень упорядоченности структуры. При переходе от первой генерации плагиоклаза (в неяснографическом пегматите) к третьей (в кварц-мусковитовых агрегатах) наблюдается уменьшение его основности, связанное с понижением концентрации кальция в процессе формирования пегматитов. В этом же направлении увеличивается степень структурной упорядоченности плагиоклаза, что объясняется снижением температуры, возрастанием каталитического влияния воды и длительности кристаллизации.

Типохимические элементы плагиоклаза, по Б. М. Шмакину, представлены кальцием и стронцием для всех генераций, а также барием и берилием, по содержанию последних можно отличать ранние генерации от поздних.

Калиевый полевой шпат слюдоносных пегматитов представлен микроклином трех генераций. К первой генерации относится микроклин ксеноморфный, из пегматита неяснографической структуры, идиоморфный из графического пегматита и ксеноморфный из реликтовых кварц-микроклиновых агрегатов апографической структуры; ко второй — крупно- или гигантозернистый (блоковый) микроклин розового, красного, желтого, белого цвета. Особенно характерна розовая окраска, обусловленная микровключениями гематита. Идиоморфный мелкоблоковый калиевый полевой шпат из прожилков в кварцевой осевой зоне относят к микроклину III.

Типоморфными для микроклина разных генераций являются вариации химического состава, в частности содержание элементов-примесей. От ранней генерации к поздним отмечается уменьшение содержания бария, стронция и натрия, увеличение— свинца, рубидия, цезия, а также уменьшение отношений Ва : Rb, Ва : Cs и

Sr : Cs. В этом же направлении повышается рентгеновская триклинность Ар микроклина, т. е. структурная упорядоченность, являющаяся его важнейшей типоморфной особенностью.

Для биотита типоморфными являются особенности его химического состава: вариации его титанистости (Ti3+/2Ti, Fe, Mn, Mg), колеблющейся от 3,5 до 6,3 %, магнезиальное™ (Mg/2Mg, Fe, Mn)—от 38 до 54%, глиноземистости (Alvi/2vi) — от 7 до 18 %. Типохимические признаки генераций биотита (по Б. М. Шмакину) — общая железистость и содержание бария, титана, ниобия и тантала.

В слюдоносных пегматитах выделяюг следующие генерации мусковита: I — пластинчатый, буроватого цвета, из кварц-мусковитовых агрегатов; II — пегматоидный, в виде пластинчатых или ёльчатых агрегатов, иногда псевдокристаллов в крупнозернистых (блоковых) зонах (рис. 23); III — в виде идиоморфных толстотаблитчатых или боченковидных кристаллов зеленовато-бурого цвета, из мусковит-плагиоклазовых агрегатов К наиболее поздней генерации относят «жильбертитоподобный» мелкопластинчатый мусковит характерного золотисто-желтого цвета. Он развивается по микроклину, пересекает минералы всех зон пегматита, иногда нарастает на стенки пустот растворения.

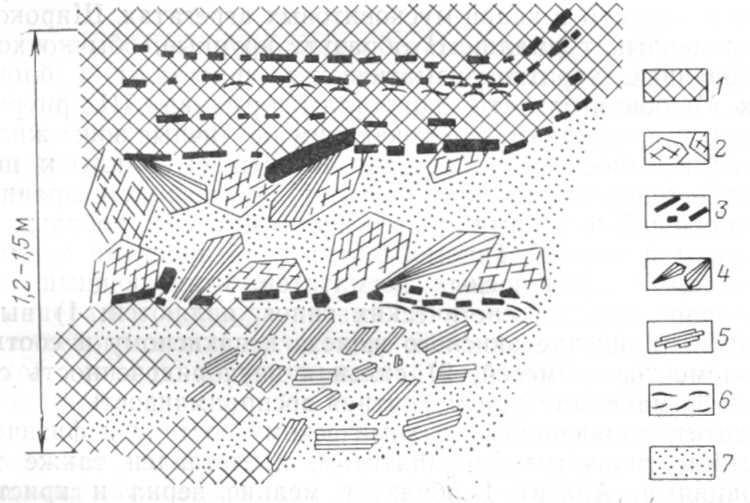

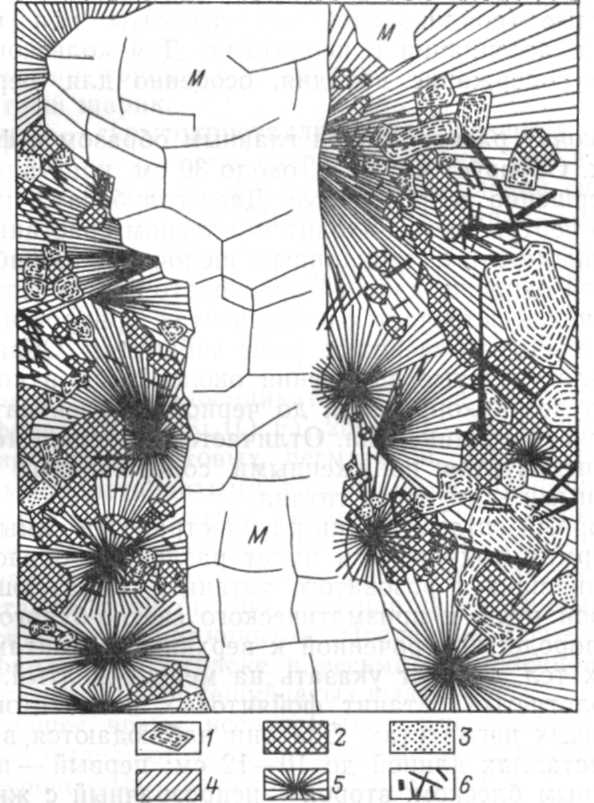

Рис. 23. Соотношения мусковита с другими минералами (по Е. Д. Белянкиной).

/ — пегматит неяснозернистой структуры; 2 — полевошпатовые монокристаллы; 3 — турмалин; 4 — ельчатый мусковит; 5 — пластинчатый мусковит; 6 — листочки биотита; 7 — кварц

Типоморфными для мусковита слюдоносных пегматитов являются (по М. В. Скосыревой): 1) близость химического состава к теоретическому, изоморфные замещения в октаэдриче-ских позициях алюминия литием и железом; 2) определенный набор типохимических элементов — скандий, титан, свинец, серебро, никель, ниобий, висмут; 3) кристаллизация только в политипе 2Mj; 4) определенная конфигурация ИК-спектра.

Для мусковита разных генераций типоморфны вариации химического состава. При переходе от ранней генерации к поздним происходит уменьшение содержания магния, увеличение — железа; изменяются состав и содержания элементов-примесей: увеличиваются содержания свинца, галлия, бериллия, марганца и особенно олова, ниобия, рубидия, цезия; уменьшаются — бария, скандия, ванадия,титана.

В слюдоносных пегматитах установлены три генерации турмалина. Турмалин I представлен пойкилитоподобными срастаниями с кварцем в кварц-мусковитовых агрегатах. Широко распространенный турмалин II образует крупные, обычно хорошо образованные короткопризматические кристаллы в блоковых зонах. Мелкие игольчатые кристаллы турмалина III приурочены к поздним прожилкам, пересекающим различные зоны жил. Все генерации относятся по составу и внешнему виду к шерлу. Поздняя генерация характеризуется обогащением дравитовой составляющей и такими микроэлементами, как кобальт, скандий, хром и никель. Типоморфными особенностями турмалина описываемых слюдоносных пегматитов, отличающими его от турмалинов других генетических типов, являются: 1) высокое истинное отношение окисного железа к закисному и соотношение элементов-примесей; 2) сильная неупорядоченность структуры и 3) максимальная магнитная восприимчивость.

Апатит, являющийся по химическому составу и физическим свойствам типичным фторапатитом, представлен также тремя генерациями. Апатит I образует мелкие зерна и кристаллы в неяснографическом пегматите и кварц-мусковитовых агрегатах; апатит II — крупные «футлярообразные» кристаллы в блоковых зонах. К третьей генерации относят кристаллы в кварцевой зоне и в поздних мусковит-плагиоклазовых агрегатах. Типоморфны вариации химического состава, в частности содержание марганца, железа и магния, замещающих кальций. Важнейшая типоморфная особенность — состав и соотношения редкоземельных элементов. Наиболее богат редкими землями апатит II, причем состав их цериевый.

Гранат представлен тем же числом генераций, что и апатит. Ранняя его [генерация — мелкие зерна и кристаллы — наблюдается в неяснографическом и апографическом пегматитах и кварц-мусковитовых агрегатах. Наиболее распространенная" генерация граната — обычно скопления крупных кристаллов — приурочена к гигантозернистым кварц-полевошпатовым пегматитам. К поздней генераци относят кристаллы граната в мусковит-плагиоклазовых агрегатах и в прожилках, пересекающих кварц осевых зон.

Гранаты слюдоносных пегматитов относятся к ряду альмандин (50—60 %)—спессартин (20—35 %). Типоморфными являются особенности химического состава, в основном содержание пироповой составляющей (от 3 до 18 %); содержание окиси магния, уменьшающееся от ранней генерации к поздним. Типо-химическими элементами являются марганец, иттрий и лантаноиды. Содержание последних варьирует в зависимости от времени выделения граната. Поздние гранаты богаче иттрием, беднее иттербием.

Акцессорные редкоземельные и радиоактивные минералы — ортит, монацит, циркон (циртолит), уранинит и др.— приурочены в основном к полосам и гнездам кварц-мусковитовых замещающих агрегатов, а также к зонам гигантозернистого кварц-полевошпат-мусковитового пегматита с пегматоидной структурой.

Типоморфными минералами слюдоносных пегматитов являются мусковит, турмалин (шерл), ортит, монацит; минералами с типоморфными особенностями — кварц, полевые шпаты, биотит, а также апатит и гранат (альмандин).

В настоящее время многие исследователи слюдоносных, редкоземельных, а также редкометально-мусковитовых пегматитов, например Б. М. Шмакин, В. В. Гордиенко и др., придают решающее значение в их формировании послемагматическим процессам. К магматическому этапу они относят кристаллизацию минералов приконтактовых оторочек и мелкозернистых кварц-плагиоклазовых пегматитов неяснографической (гранитоподобной, гипидиоморфнозернистой), графической и ранней пегматоидной структур. На послемагматическом этапе выделяют четыре стадии, соответствующие главным типоморфным минеральным ассоциациям: 1) ранняя щелочная—образование микроклина по плагиоклазу и лейстового биотита; 2) стадия возрастания кислотности — развитие кварц-мусковитовых замещающих агрегатов, мусковита по биотиту, апографических (петельчатых, пятнистых) структур; 3) стадия максимальной кислотности— замещение всех минералов кварцем, сопровождавшееся собирательной перекристаллизацией — формирование гигантозернистого (блокового) кварц-полевошпат-мусковитового пегматита, завершающееся иногда выделением сплошного кварца в осевой зоне жилы; 4) стадия нового повышения щелочности развитие мусковит-плагиоклазового агрегата (иногда зон альбитизации) и образование пустот выщелачивания (растворения) с друзами кристаллов самых поздних минералов.

Мусковит-альбитовая и лепидолит-альбитовая ассоциации в редкометальных пегматитах

Вмещающими породами этих пегматитов в Казахстане являются биотитовые граниты, которые вблизи жил превращены в двуслюдяные (биотит-мусковитовые) и грейзенизированные граниты (около самых контактов жил).

Жилы мусковит-альбитовых пегматитов имеют мощность до двух десятков метров, прослежены по простиранию в общей сложности более чем на километр [33].

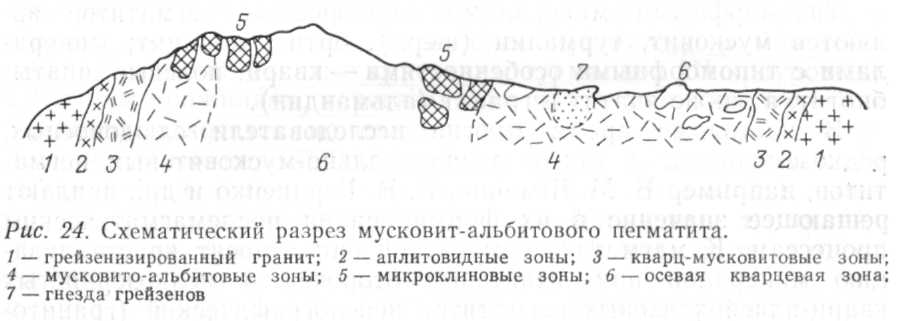

Жилы имеют отчетливое симметрично-зональное строение (рис. 24). Выделяются следующие зоны: а) аплитовидные, б) кварц- мусковитовые, в) альбитовые с гнездами грейзенов, г) микроклиновые с занорышами и д) кварцевая (осевая).

Аплитовидные зоны мощностью от 2 до 3 см сложены тонкозернистой породой, основная масса которой состоит главным образом из плагиоклаза (олигоклаза), калиевого полевого шпата (микроклина), кварца, биотита. В ней наблюдается вкрапленность мелких зерен синевато-зеленого апатита, мельчайших кристаллов бурого граната, игольчатых кристаллов черного турмалина.

Кварц-мусковитовые зоны мощностью до 0,6—1,2 м состоят из крупных зерен темно-серого кварца, пачек крупночешуйчатого мусковита, сильно корродированных и замещенных выделений калиевого полевого шпата (микроклина), кристаллов темно-зеленого турмалина и редких зерен красного граната и синего апатита.

Альбитовые зоны имеют преобладающее развитие (около 5 м мощностью в висячем боку жил, менее 10 м — в лежачем) и наиболее разнообразный минеральный состав. Слагаются преимущественно альбитом, пластинчатым (клевеландитом) и мелкозернистым сахаровидным, реже среднезернистым с пустотами. Первый преобладает в. висячем боку жил, сахаровидный — в лежачем, особенно в призальбандовой части. Альбит тесно ассоциируется с мелкозернистым кварцем, поздним калиевым полевым шпатом, мелкочешуйчатым мусковитом и содержит вкрапленность колумбит-танталита и берилла. Интересно отметить, что колумбит-танталит в клевеландите образует редкую и неравномерную вкрапленность сравнительно более крупных выделений, а в сахаровидном альбите — более густую и равномерную, но очень мелкую, точечную. Берилл в клевеландите обычно встречается в форме гнезд сравнительно крупных кристаллов, приуроченных к кварцевым скоплениям, а в мелкозернистом альбите рассеян в виде отдельных мелких кристаллов. К этой же ассоциации относятся редкие сподумен, интенсивно замещенный альбитом, гидрослюдами и каолинитом, и касситерит, образующий микроскопически неразличимую вкрапленность. Среди альбитовых зон наблюдаются линзо- и прожилкообразные скопления крупнозернистого кварца и гнезда микроклина, тяготеющие к осевой кварцевой зоне.

В альбитовой зоне лежачего бока встречаются линзы и гнезда грейзенов, состоящих из крупно- и мелкочешуйчатого зеленоватого мусковита, таблитчатого альбита, кварца и содержащих вкрапленность танталита и гнезда берилла. Наиболее густая вкрапленность крупного копьевидного танталита и большие по размерам гнезда берилла приурочены к крупночешуйчатым грейзенам.

Микроклиновые зоны мощностью от 1 до 3 м представлены крупными, менее 1 м в поперечнике, кристаллами микроклин-пертита, ассоциирующегося с крупнозернистым кварцем, альбит-олигоклазом, крупночешуйчатым мусковитом, реже гнездами крупных кристаллов желто-бурого берилла и толстотаблитчатого колумбита.

Осевая кварцевая зона мощностью от 1 до 10 м слагается массивным крупнозернистым молочно-белым кварцем.

Минеральный состав мусковит-альбитовых пегматитов: главные минералы — кварц, плагиоклазы, микроклин, мусковит; второстепенные — берилл, колумбит-танталит; редкие — турмалин, гранат, апатит, биотит.

Остановимся на характеристике типоморфных главных и второстепенных минералов мусковит-альбитовых пегматитов.

Кварц наиболее распространен и представлен следующими разновидностями (в порядке выделения, по зонам).

В аплитовой зоне кварц микрозернистый.

В микроклиновой зоне кварц блоковый, крупно- и среднезернистый. Зерна его раздроблены и имеют волнистое и мозаичное погасание под микроскопом. Темно-серый, иногда дымчатый, полупрозрачный. Срастается с микроклином; разъедается и цементируется альбитом.

В осевой зоне и в реликтовых гнездах, полосах и цепочках в пределах альбитовых зон кварц крупнозернистый, массивный, молочно-белого цвета. Непрозрачен, просвечивает в тонких осколках, по краям. Обычно сильно трещиноват, не содержит включений других минералов. Разъедается минералами альбитовой зоны и грейзеновых линз, сам окаймляет и разъедает блоковый микроклин.

В кварц-мусковитовых зонах кварц средне- и крупнозернистый, темно-серый, в срастании с крупночешуйчатым мусковитом.

В альбитовых зонах и грейзеновых линзах кварц мелкозернистый, светло-серый и серовато-белый, прозрачный. Не катаклазирован и под микроскопом имеет почти нормальное погасание.

Первые три разновидности кварца можно отнести к первой генерации, четвертую — к кварцу II и пятую — к кварцу III.

Плагиоклазы четырех генераций: первая генерация — микроскопические зерна олигоклаза (№ 15—20) в основной массе аплитовидной породы; вторая генерация — пертиты; третья — альбит-олигоклаз (№ 10—15), замещающий микроклин; четвертая генерация — альбит (№ 2—5), слагающий альбитовые зоны.

Выделяются следующие морфологические разновидности альбита: а) пластинчатый (клевеландит), б) мелкозернистый, сахаровидный, в) таблитчатый, главным образом в грейзенах.

Калиевые полевые шпаты в трех генерациях: первая генерация— микроклин нерешетчатый в виде микроскопических зерен в основной массе аплитовидной породы. Вторая генерация — микроклин-пертит, слагающий микроклиновые зоны и образующий реликты — гнезда, блоки в альбитовой зоне. Обычно крупнозернистый, желтовато-белой окраски, в реликтах — более темной, желтовато-бурой. Сильно катаклазирован и каолинизирован. Замещается альбитом и мусковитом. В занорышах — мелкие кристаллы вместе с кристаллами кварца и альбита. Третья генерация — микроклин без пертитов, мелкозернистый, тесно ассоциирующийся с сахаровидным альбитом.

Мусковит светло-серый, крупно- и среднечешуйчатый — в кварц-мусковитовых или микроклиновых зонах; желтовато-зеленый, мелкочешуйчатый — в альбитовой зоне. Местами в последней наблюдаются участки с повышенной концентрацией мусковита около 70—90 %, имеющие вид грейзенов.

Типоморфными особенностями мусковитов из разных зон являются: а) наличие элементов-примесей лития, рубидия и цезия, содержание которых увеличивается от ранних зон к поздним; б) политипия (мусковит в кварц-мусковитовых зонах относится к политипу 2М, а в грейзенах — к 1М).

Берилл — широко распространенный минерал; он представлен двумя генерациями с рядом морфологических разновидностей.

Берилл I в виде гнезд и кустов крупных, длиной не менее 20 см и в поперечнике около 5 см, призматических кристаллов желто-бурой окраски, на свежем изломе — желтовато-зеленой. Кристаллы непрозрачны, со слабо выраженной штриховкой на гранях призмы, изредка присутствуют грани пирамиды. Тесно ассоциирует с крупнозернистым микроклином и кварцем.

Берилл II развит в альбитовых зонах и грейзенах в виде кристаллов размером от 0,5 до 10 см длиной и в поперечнике от 2 мм до 5 см. Окрашен чаще всего в голубоватые (обычно в альбите) и желтовато-зеленоватые (в грейзенах) тона, иногда полупрозрачен. Форма кристаллов часто искажена, она бывает, например, сигарообразной, благодаря тому что «корешки» кристаллов, находящиеся в альбите, имеют вид вытянутого конуса со слоями (ступеньками) роста на гранях, а хорошо образованная головка находится в кварце.

Колумбит-танталит. является наиболее важным и интересным минералом пегматитов. Встречаются вкрапленности трех его разновидностей:

Вкрапленность редкая и неравномерная кристаллов, реже зерен, в крупнопластинчатом клевеландите. Кристаллы размером примерно ІХІ, 5X4 см имеют форму искривленных и уплощенных призм с вытянутыми конусовидными верхушками, поперечные сечения их часто овальные.

Вкрапленность густая копьевидных кристаллов в грейзенах. Кристаллы длиной от 2—3 мм до 2—3 см лучше образованы, но с неровными и шероховатыми гранями.

Вкрапленность мелкозернистая, точечная, обычно густая и равномерная, в сахаровидном альбите, реже в мелкочешуйчатом грейзене. Размеры зерен от десятых до сотых долей миллиметра.

Жилы лепидолит-альбитовых пегматитов имеют неправильную форму с раздувами и пережимами и длину в несколько сотен метров. Наиболее сложные зональное строение и минеральный состав наблюдаются в раздувах. Зоны плохо выдержаны по простиранию, местами выклиниваются. Переходы между ними постепенные, границы извилистые и нерезкие. От контактов жилы к центру можно выделить следующие зоны.

Приконтактовые зоны, мощностью несколько сантиметров, представлены обычно кварц-полевошпатовым пегматитом с участками, имеющими аплитовидную, среднезернистую и графическую структуру, и с вкрапленностью мелких кристаллов черного турмалина.

Кварц-мусковитовые зоны, мощностью около 0,5 м, преимущественно в висячем боку жилы, состоят из серого полупрозрачного кварца, серебристо-серого мусковита, реликтовых зерен микроклина и содержат вкрапленность темно-синего и темно-зеленого турмалина, серовато-синего апатита и красного граната.

Сподумен-микроклиновые и сподумен-кварцевые зоны блоковой структуры с альбит-олигоклазом, турмалином, амблиго-нитом и реже бериллом и колумбитом.

Лепидолит-альбитовые зоны, местами с широким развитием сподумена. Содержат мелкие зерна микроклина и кварца, чешуйки мусковита, а также малиновый гранат, темно-синий апатит, белый и голубой берилл, неправильные выделения касситерита и колумбит-танталита. Характерны также цветные турмалины, литиофилит, амблигонит и местами поллуцит.

Альбит- или кварц-лепидолитовые грейзеноподобные обособления с мелкой вкрапленностью касситерита и микролита. Располагаются внутри лепидолит-альбитовых зон, в осевой части раздувов некоторых жил.

Минеральный состав лепидолит-альбитовых пегматитов: главные минералы — плагиоклазы, микроклин, кварц, сподумен, лепидолит; второстепенные — турмалин, мусковит, берилл, касситерит, колумбит-танталит; редкие — амблигонит, трифилин-литиофилит, поллуцит, микролит, апатит, гранат, биотит, местами петалит.

Типоморфизм, породообразующих минералов в обоих подтипах альбитовых пегматитов — мусковитовом и лепидолитовом — сходный. Поэтому остановимся на типоморфных особенностях только редкометальных минералов, концентрирующихся в осевых зонах лепидолит-альбитовых пегматитов.

Сподумен представлен двумя морфологическими разновидностями. В кварц- и микроклин-сподуменовых зонах он образует крупные уплощенные кристаллы около 1 м длиной, тесно ассоциирующиеся с кварцем и альбитом, которые цементируют их и разъедают. В осевой лепидолит-альбитовой зоне сподумен равномерно рассеян в виде более мелких, обычно 2х5 см, кристаллов среди агрегата разнообразных редкометальных минералов, которые его разъедают. Особенно интенсивно, местами нацело, он замещается радиальнолучистыми агрегатами розового, зеленого и полихромного турмалина. Окраска сподумена белая, серая, реже с голубоватым, зеленоватым (в ассоциации с поллуцитом) и фиолетово-розовым оттенками; иногда он бесцветный, полупрозрачный. Окраски его обусловлены гидрослюдками.

Лепидолит весьма разнообразен как по форме и размерам выделений, так и по цвету. Крупночешуйчатый лепидолит, наиболее ранний по времени выделения, образует разнообразные скорлуповатые агрегаты (оторочки, иногда концентрически обрастающие сподумен и амблигонит, прожилки и т. д.) и, реже, отдельные включения. Тесно ассоциирует с голубоватым круп-нопластнинчатым клевеландитом. Мелкочешуйчатый лепидолит выделялся позже и разъедает крупночешуйчатый лепидолит, клевеландит, амблигонит, берилл, сподумен и поллуцит. Наиболее поздним является скрытокристаллический лепидолит, образующий вместе с мелкозернистым кварцем своеобразную плотную породу темно-фиолетового цвета с тонкими прожилками кварца и вкрапленностью мелких зерен касситерита и микролита. Местами окаймляет и корродирует клевеландит, поллуцит и амблигонит. Характерно повышенное (до 2 %) содержание окиси цезия.