- •Возведение подземных сооружений глубокого заложения методами «стенка в грунте», «опускного колодца», «кессона», Область применения. Порядок ведения работ.

- •Элементы каменной кладки и правила её «разрезки»

- •Выполнение однорядной (цепной) кирпичной кладки

- •Виды многорядных кирпичных кладок и их выполнение

- •Область применения, виды и выполнение облегченных кладок

- •Выполнение декоративных кирпичных кладок

- •Виды перемычек над проемами. Кладка рядовых, арочных, лучковых и клинчатых перемычек

- •Виды кладок из природных камней и их выполнение.

- •Выполнение кладок из керамических и легкобетонных мелкоштучных блоков.

- •Назначение и виды опалубок. Область применения опалубки и требования к ней.

- •Состав работ по возведению монолитных конструкций. Способы транспортирования и подачи бетонной смеси к месту укладки. Способы уплотнения бетонной смеси.

- •Уход за бетоном. Распалубливание конструкции. Контроль качества бетонных работ.

- •Выполнение бетонных работ в зимнее время и в условиях жаркого климата

- •Возведение зданий в объемно-блочной опалубке.

- •В озведение зданий и сооружений в скользящей опалубке.

- •Монтажные процессы, их организация и средства обеспечения.

- •Основные методы монтажа строительных конструкций по способу их установки в проектное положение

- •Виды грузоподъемных механизмов. Параметры выбора строительных монтажных кранов.

- •Возведение одноэтажных промышленных зданий разного конструктивного решения.

- •Возведение многоэтажных каркасно-панельных зданий.

- •Возведение бескаркасных крупнопанельных зданий

- •Возведение крупноблочных зданий

- •Возведение зданий из объемно-пространственных блоков.

- •Возведение зданий методами подъёма этажей и перекрытий.

- •Монтаж железобетонных элементов пространственных покрытий ( куполов, сводов и т.П.)

- •М онтаж металлических конструкций пространственных покрытий.

- •К рупноблочный монтаж металлических конструкций покрытий одноэтажных промышленных зданий.

- •Монтаж металлических сооружений из листовых материалов.

- •Возведение зданий и сооружений из деревянных конструкций.

- •Виды защитных покрытий( гидроизоляционных, антикоррозионных, теплоизоляционных). Область применения и порядок устройства.

- •Виды кровельных покрытий. Область применения. Состав кровельных работ. Устройство оснований под кровли из различных материалов и требования к ним.

- •Устройство кровель из различных материалов (тонколистового металла, профилированных погонажных листов, металлочерепицы и т.П.)

- •Устройство кровель из различных видов черепицы. Порядок и способ крепления.

- •Устройство кровель из плоских плиток (сланцевых, асбестоцементных, битумных, полимерных и т.П.)

- •Устройство кровель из деревянных материалов.

- •У стройство кровель из мастичных и рулонных материалов. Примыкание рулонных и мастичных кровель к вертикальным конструкциям.

- •Устройство эксплуатируемых и водонаполненных кровель. Примыкание кровли к воронке внутреннего водостока.

- •54. Состав отделочных работ. Пути повышения их производительности. Последовательность выполнения отделки помещений. Производство отделочных работ в зимнее время.

- •55.Виды и назначение штукатурок. Область применения и качественные категории. Состав штукатурного процесса.

1. Организация ведения строительных процессов (фронт работ, захватка и т.д.). Строительные циклы. Их состав и порядок производства работы

Для выполнения строительных процессов необходимо пространство, обеспечивающее рациональную организацию и безопасное осуществление производства работы данного вида с учетом размещения необходимых машин, приспособлений.

Рабочее место - пространство, выделяемое одному рабочему для выполнения возложенных на него операций.

Фронт работы - пространство, выделяемое бригаде рабочих для рациональной, высокопроизводительной и безопасной работы в течении продолжительного промежутка времени. Он делится на участки, захватки и делянки.

Участок - часть фронта работ с одними производственным условиями, обеспечивающими возможность применения одинаковых методов работ на всем его протяжении (секция, этаж, температурные блоки одноэтажных промышленных зданий).

Захватка - часть фронта работ бригады, на котором повторяются одинаковые комплексы строительных процессов, выполняемые бригадой или специализированными звеньями за данный промежуток времени.

Делянка - участок захватки, выделяемый для работы звену из состава бригады или отдельному рабочему.

Ярус - фронт работ (участка, захватки, делянки) по высоте, при котором работа бригады, звена, отдельного рабочего обеспечена без устройства или перестановки средств подмащивания.

Строительные процессы осуществляются в соответствии с технологическими картами и картами трудовых процессов, определяющими фронт работы бригады или звеньев.

Строительные работы группируются в отдельные периоды и циклы. Период подготовительный - от проектно-изыскательных работ до организации стройплощадки, Основной период - все работы, связанные с возведением сооружения и обустройства прилегающей территории, он подразделяется на следующие циклы:

- Подземный цикл включает: земляные работы, устройство фундаментов, бетонных оснований под полы подвала и отмостки, монтаж конструкций подвала и подполья, работы по гидроизоляции (фундаментов, стен, полов подвала), прокладка наружных коммуникаций;

- Надземный цикл включает: процессы монтажа строительных конструкций выше пола первого этажа (наружные и внутренние стены, перекрытия, лестницы и лифтовые шахты, балконы и лоджии, оконные и дверные блоки, покрытия и кровли), работы по прокладку внутренних коммуникаций;

- Отделочный цикл включает: устройство полов, штукатурка и облицовка поверхностей стен, устройство подвесных потолков, малярные, обойные и стекольные работы, внутренние сантехнические и электрические работы.

- Монтаж технологического оборудования выделяют как цикл в зданиях, если оно в них размещается.

2. Индустриализация строительства. Формы её использования при архитектурном проектировании (стандартизация, типизация, унификация)

Индустриализация строительного производства является главным направлением ускорения научно-технического прогресса в строительстве. Суть индустриализации состоит в переносе максимального числа операций в заводские условия и монтаже здания из укрупненных элементов заводского производства повышенной готовности. Существует ряд условий, связанных с производством деталей полносборных зданий, которые необходимо учитывать при проектировании, такие как:

- Типизация - разработка и применение типовых архитектурно-планировочных и конструктивных решений, основанных на системе унифицированных конструктивных и планировочных элементов, научно обоснованных нормах проектирования и прогрессивных технологических системах производства;

- Унификация - экономически обоснованное сокращение числа планировочных и конструктивных элементов зданий, обеспечивающее применение этих элементов в различных модификациях конструктивных и планировочных решений как внутри данного вида (внутривидовая), так и в различных видах (межвидовая, например гражданское и промышленное строительство);

- Стандартизация - процесс определения в качестве закона технического уровня и качества унифицированных конструкций, элементов, материалов, оборудования.

- Нормализация - доведение отдельных частных элементов до уровня стандарта унифицированных.

- Модульная координация - применение унифицированной системы размеров сооружений (высот этажей, шага несущих элементов), кратных международному модулю - 10 см.

3. Виды строительного транспорта. Организация доставки и хранения строительных грузов

Строительные грузы перемещают вертикальным и горизонтальным транспортом: от место их получения до объекта - горизонтальным, в зоне выполнения работ - вертикальным. Горизонтальный транспорт подразделяется на внешний - доставляющий грузы от поставщиков до строительного объекта, и внутрипостроечный - перемещающий грузы по территории стройплощадок.

Наиболее широкое применение имеет рельсовый и безрельсовый транспорт:

- Рельсовый транспорт применяют на заводах и стройплощадках при больших объемах строительства. При таком транспорте подвижной состав состоит из тяговых и прицепных средств, прицепные служат для размещения на них грузов, такие как: открытые платформы, думпкары (саморазгружающие), полувагоны (гондолы), хопперы с бункерообразным кузовом, крытые вагоны, цистерны.

- Безрельсовый транспорт занимает 85...90 % всех перевозок. Виды безрельсового транспорта: тракторы и автомобили. Автомобили, используемые в строительстве делятся на 2 группы: автомобили общетранспортного назначения (грузовые автомобили с кузовом, автомобили-самосвалы, автомобили-тягачи) и автомобили специализированные, выполняющие еще и технологические функции: авторастворовозы, автобетоновозы, автобетоносмесители, плитовозы, контейнеровозы, трайлеры, цементовозы, автогудронаторы и др. Если автотранспорт включается в технологический процесс строительства - то он составляет особую группу технологический транспорт.

В строительстве используют 2 схемы автотранспортных перевозок: маятниковую (автосредства с неразъемными звеньями) и челночную (один автотягач работает с несколькими прицепами).

Также используется водный (доставка грузов на большие расстояния), воздушный (доставка в труднодоступные районы) и специальный транспорт (подвесные и монорельсовые дороги, трубопроводный транспорт, конвейерные линии).

В процессе перемещения грузов важную роль играют погрузочно-разгрузочные работы, выполняемые комплексами, в которые входят общестроительные и специальные машины и механизмы.

Общестроительные машины (башенные, стреловые, козловые, мостовые краны, краны-балки, экскаваторы) используют для погрузке штучных, длинномерных, крупнообъемных конструкций и материалов. Специальные машины применяются для определенных видов груза, к ним относятся: самоходные погрузчики (универсальные одноковшовые, многоковшовые, автопогрузчики) и ленточные конвейеры.

В целях повышения производительности транспортных средств применяют методы контейнеризации и пакетирования. При отсутствии возможности использовать материалы, монтировать элементы конструкций сразу после доставки становится необходимым складирование с соблюдением правил хранения.

4. Технологическое проектирование строительного производства (ПОС, технологические карты). Состав и назначение

Задачей технологического проектирования является определение оптимальных решений по организации строительства и производству строительно-монтажных работ при возведении объекта с учетом конкретных условий и нормативных сроков продолжительности строительства.

Строительство объекта допускается осуществлять только на основе ПОС (проект организации строительства) и ППР (проект производственных работ). ПОС разрабатывают в составе утверждаемой проектной документации. ППР разрабатывают по заказу строительной организации на строительство здания в целом или на возведение отдельных частей.

В состав ППР входят: календарный план / график производств работ; строительный генплан; графики материально-технического обеспечения; графики движения рабочих кадров; технологические карты и карты трудовых процессов; перечни инвентаря и оснастки; перечень мероприятий для рационального и безопасного производства работ; технико-экономические показатели строительства.

Основными документами, регламентирующими последовательность и режимы выполнения строительных процессов являются технологические карты и карты трудовых процессов.

Технологические карты предусматривают в составе: 1) указания области применения карты, состав и особенности СП (строительного процесса), характеристику природно-климатических и др. условий применения карты; 2) схему рабочей зоны; 3) описание технологических режимов, способов выполнения СП, графическое изображение последовательности его осуществления; 4) расчет необходимых технико-экономических показателей (затраты труда, мощностей); 5) расчет материально-технических ресурсов (материалов, конструкций, машин и т.д.); 6) схемы операционного контроля.

Карты трудовых процессов состоят из: 1) указаний области и эффективности применения; 2) перечень мероприятий для безопасного и высококачественного выполнения работ; 3) указания по составу исполнителей процесса, характеристика применяемых элементов; 4) указания по технологии процесса и организации труда; 5) графические изображения, уясняющие предлагаемые рекомендации.

5. Состав проектно-изыскательских работ и работ «нулевого цикла»

Разработке проектной документации (а также ПОС, ППР) предшествуют строительные изыскания. Существуют экономические и инженерно-технические изыскания.

Экономические необходимы для выбора района и площадки строительства, обеспечения экономичности решений и организации строительства. На их основе разрабатывают технико-экономические обоснования (ТЭО) или технико-экономические решения (ТЭР).

Инженерно-технические изыскания осуществляются трестами инженерно-строительных изысканий (ТИСИЗ). Изыскания подразделяются на: топографические (данные о рельефе, особенностях местности), геологические и гидрогеологические (качество грунтов, данные о грунтовых водах, режимы водоемов), метеорологические (изменения температуры, количество осадков за год, направления ветров, промерзание грунта).

Далее необходима инженерная подготовка территории, которая включает: расчистку территории (снос или защит деревьев, перемещение сооружений, перенос дорог), создание геодезической разбивочной основы, вертикальную планировку (перемещение грунтовых масс с устройства стройплощадки), отвод поверхностных и понижение уровня грунтовых вод (для защиты от затопления), противооползневые меры, защиту береговых линий от разрушения.

Возведение любого объекта сопряжено с устройством на стройплощадке: складов материалов, полуфабрикатов изделий, оборудования и строительных конструкций, помещений административного, производственного, бытового и социально-культурного назначения; дорог и инженерных коммуникаций. Все это определяет стройгенплан (общеплощадочный, объектный).

6. Строительные конструктивные системы зданий и сооружений

В настоящее время в России применяют следующие конструктивные системы зданий и сооружений:

- традиционные - здания со стенами из кирпича, камня, мелких блоков, деревянных брусьев и с использованием индустриальных деталей (перекрытий, лестниц, перегородок, оконных, дверных блоков). Доля таких зданий - 60%;

- индустриальные - здания с различной степенью сборности - крупноблочные, каркасные (преобладают промышленные), каркасно-панельные (то же), крупнопанельные (преобладают жилые), блочнопанельные, объемноблочные. Их доля - от 20 до 60% для различных видов строительства;

- монолитные и сборно-монолитные - здания, возводимые с применением индустриальных переставных или скользящих опалубок, с высокой степенью механизации процессов и частичным применением индустриальных конструкций и деталей. Доля таких - 2...8%.

7. Виды земляных работ. Классификация земляных сооружений способы их возведения. Требования к земляным сооружениям (насыпям и выемкам)

К земляным работам относится: переработка грунтов, их разработка, перемещение, укладку, уплотнение. Земляные работы выполняются механизированными комплексами, или вручную в недоступных для машин местах (в 20...30 раз менее производительно).

Земляными сооружениями называют выемки и насыпи, получаемые в результате земляных работ. Они имеют следующие названия:

- Котлован - выемка шириной > 3 м и длиной не менее ширины;

- Траншея - выемка шириной < 3 м и длиной многократно превышающей ширину;

- Шурф - глубокая выемка с малыми размерами в плане;

- Насыпь - сооружение из насыпного и уплотненного грунта;

- Резерв - выемка, из которой берут грунт для возведения насыпи

- Кавальер - насыпь для отсыпки ненужного грунта или для его временного хранения.

Земляные сооружения разделяются на: постоянные (насыпи дорог, плотины, планировочные площадки, водоемы) и временные (выемки для прокладки коммуникаций, устройства фундаментов, насыпи временных дорог).

К земляным сооружениям предъявляют требования в отношении: крутизны и тщательности отделки откосов, степени уплотнения и фильтрующей способности грунта, устойчивости к размыванию и др. - в зависимости от назначения сооружений.

Для устойчивости земляные сооружения возводят с откосами, крутизну которых характеризует отношение высоты h к заложению l (или коэффициент откоса m, h|l = 1|m). Крутизна определена СНиПом "Земляные сооружения" в зависимости от их глубины или высоты и вида грунта.

Также вместе с возведением земляных сооружений выполняются подготовительные (подготовка тер-рии, геодезическая разбивка, обеспечение водоотвода и осушение, прокладка дорог) и вспомогательные (устройство временных креплений котлованов и траншей, понижение уровня ГВ, закрепление слабых грунтов) работы.

8. Способы разработки грунта. Механизация и технологические схемы производства работ при открытых способах разработки грунта

Грунт при строительстве разрабатывают 3-мя основными способами: способом резания, гидромеханическим и взрывным способом.

1) Разработка грунта способом резания осуществляется с помощью землеройных и землеройно-транспортных машин.

К землеройным машинам относятся:

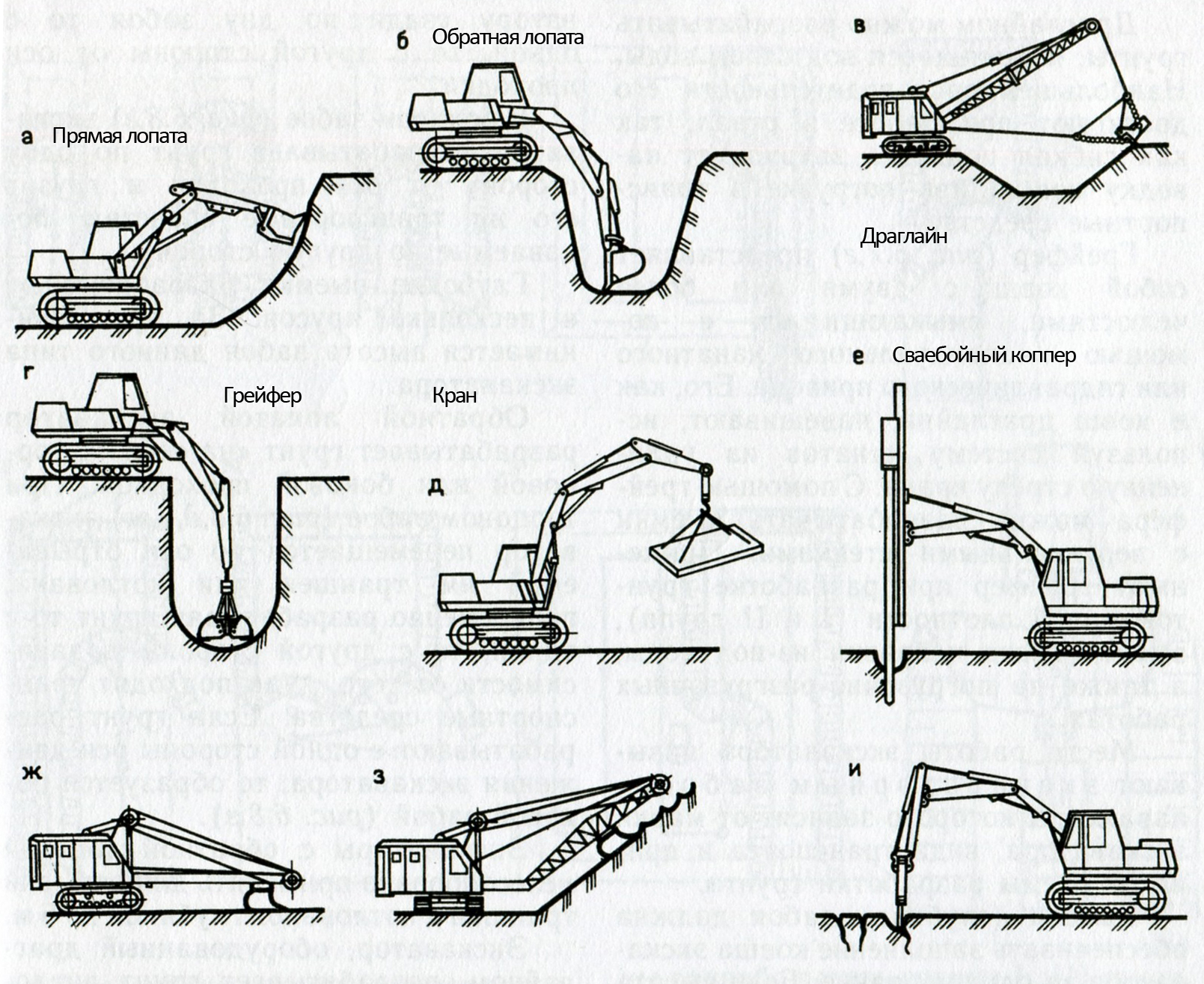

- Экскаваторы одноковшовые, имеющие комплект сменного оборудования, включающий:

а) прямую лопату - разработка грунта I...III групп выше уровня стоянки (э. внизу котлована)

б) обратную лопату - грунт ниже горизонта стояния, удобен при небольшой глубине

в) ковш драглайна - грунты под слоем воды, работа в отвал

г) грейфер - выемки с вертикальными стенками, погрузочно-разгрузочные работы

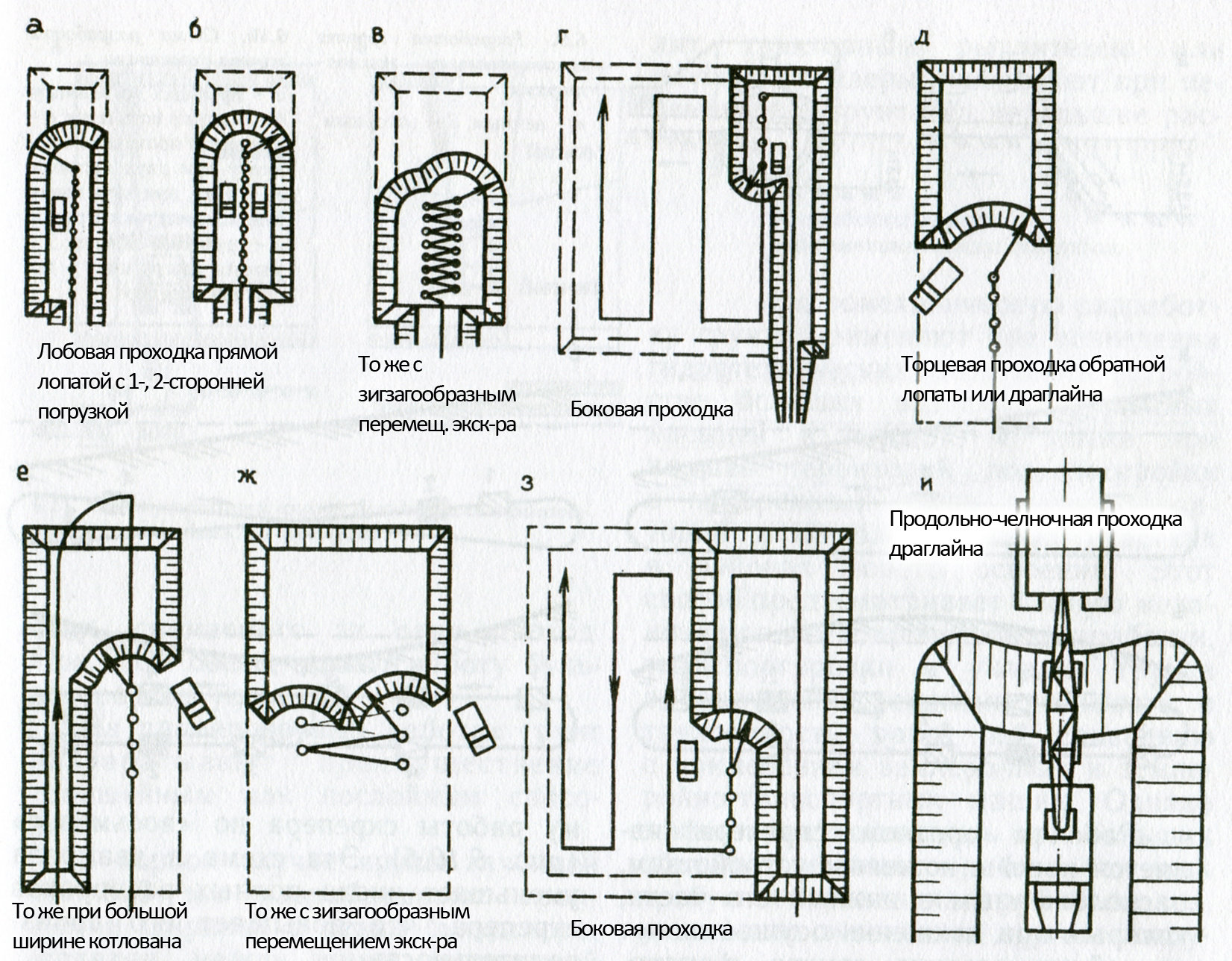

Место работы экскаватора - экскаваторный забой, разработка грунта может вестись:

- лобовым забоем (разработка грунта впереди себя и погрузка)

- боковым забоем (раз-ка грунта по одну сторону от оси проходки и погрузка по другую)

- торцевым забоем (см. схему)

- Экскаваторы многоковшовые, с ковшами, насаженными через равные интервалы замкнутой цепи или ротора (цепные и роторные):

а) продольного черпания - небольшие траншеи

б) поперечного черпания - раз-ка котлованов и траншей большого сечения, работа в карьерах

- Экскаваторы фрезерные.

К землеройно-транспортным машинам относятся:

- Скреперы - котлованы, работы в грунтах I...IV групп;

- Бульдозеры - раз-ка грунта в неглубоких выемках и перемещение в насыпь до 100 м;

- Грейдеры - планировка территории, устройство откосов и протяжных насыпей.

2) Разработка грунта гидромеханическим способом:

- Гидромониторами - основана на разрушении грунта струей воды, вытекающей из насадки под давлением (до 15 МПа). Плотный грунт размывают встречным забоем, а рыхлый - попутным

- Землесосными снарядами - забор грунта из подводного забоя и транспортировка к месту укладки

3) Взрывной способ разработки грунта применяют для рыхления скальных и мерзлых грунтов, устройства выемок под искусственные водоемы. Размещение зарядов в грунте может быть накладным (на поверхности среды) и внутренним (в шпурах, скважинах, камерах или щелях).

9. Разбивка здания на местности. Виды фундаментов мелкого заложения и их возведение

Разбивка котлованов начинается с выноса и закрепления на местности основных разбивочных осей (в большинстве случаев - главные оси здания) створными знаками. Затем вокруг котлована на 2...3 м от его бровки устанавливаются обноску (металлические стойки / вкопанные деревянные столбы). На обноску переносят все основные разбивочные оси, а от них остальные оси здания. После возведения подземной части оси переносят на его цоколь.

Фундаменты мелкого заложения бывают монолитными и сборными. Возводят открытым способом в подготовленных траншеях и котлованах.

Монолитные фундаменты устраивают после окончания всех работ по отрывке и приемке всего котлована. Перед закладкой фун-ов грунт, оставленный при разработке, удаляют (слой не менее 100 мм), пов-сть выравнивают, под ж/б делают бетонную подготовку. Бетонируют ф-ты с применением опалубки.

Сборные фундаменты устраивают из бетонных и ж/б блоков различных типоразмеров. Ленточные ф-ты укладывают блоками с зазором 20 мм с перевязкой до проектной отметки (на выровненный слой песка 100...150 мм). Под колонны применяют фун-ты стаканного типа, на уложенные в 1-2 ряда ж/б плиты.

Краны устанавливают обычно за пределами котлованов. С внешней стороны фундаментов устраивают гидроизоляцию, далее происходит прокладка подземных коммуникаций. После пазухи котлована засыпают горизонтальными слоями с тщательным уплотнением грунта трамбованием. Вокруг сооружения устраивают отмостку с уклоном от него.

10. Виды и назначение свай. Состав свайных работ. Методы погружения в грунт готовых свай и шпунтов. Устройство набивных свай

Свайные фундаменты широко применяют в жилищном и промышленном строительстве, сваи широко используют также для повышения несущей способности слабых грунтов, ограждения котлованов и траншей с вертикальными стенками при разработке грунта.

По характеру работы в грунте различают:

- сваи-стойки - передающие нагрузку на прочные, малосжимаемые грунты нижней частью;

- висячие сваи - передающие нагрузку на слабые грунты за счет сил трения пов-ти сваи о грунт.

По материалу сваи бывают: деревянными, железобетонными (сплошные и полые), металлическими.

По способу изготовления различают:

- погружаемые сваи (все вышеперечисленные):

- набивные сваи - изготовленные на месте путем заполнения скважин бетонной смесью.

Свайные работы состоят из:

- планировки участка с разбивкой сооружения с закреплением осей свай;

- пробного погружения сваи аналогичного сечения, что может внести коррективы в проект;

- раскладки свай с расчетом наиболее удобной подачи

- непосредственно сам технологический процесс погружения сваи: подтаскивание сваи к сваебойной установке, подъема сваи, закрепление ее в направляющих устройствах и погружение до проектной отметки или "отказа". Предварительно изготовленные сваи погружают: ударным методом (забивка свай механическими, паровоздушными и дизель-молотами), вибрационным методом (используя вибропогружатель, за 150...200 мм сваи до проектной отметки переходят на ударный метод), виброударным погружением (совместное воздействие вибрации и удара вибромолотом), методом подмыва (вымывание грунта из-под сваи струями воды и подмывных трубок на свае), методом вдавливания (используя установки, воздействующие собственным весом), вибровдавливанием.

Технологический процесс устройства набивных свай включает устройство скважин: в зависимости от него, а также материала и метода укладки различают сваи:

- буронабивные, скважины методом бурения, сухим способом или с обсадными трубами;

- пневмотрамбованные, в грунтах с повышенным притоком воды, бетонированием в обсадных трубах с повышенным давлением воздуха;

- вибротрамбованные, с применением обсадных труб, погружаемых вибропогружателем;

- частотрамбованные, с помощью копра с паровоздушным молотом двойного действия;

- песчаные (грунтовые), погружение обсадной трубы, наполненной песком, с последующим его уплотнением;

- грунтобетонные, без извлечения грунта из скважины, уплотнение грунта скважины, насыщенного водоцементной эмульсией.

11. Временное закрепление стенок выемок. Искусственное закрепление грунтов

12. Инженерная подготовка территории. Вертикальная планировка участков. Назначение и методы выполнения

Инженерная подготовка территории включает: расчистку территории (снос или защит деревьев, перемещение сооружений, перенос дорог), создание геодезической разбивочной основы, вертикальную планировку, отвод поверхностных и понижение уровня грунтовых вод (для защиты от затопления), противооползневые меры, защиту береговых линий от разрушения.

Задачей инженерной подготовки является приведение территории в состояние, обеспечивающее производство строительных работ в наиболее благоприятных условиях.

Вертикальная планировка состоит в перемещении грунтовых масс для приведения площадки в состояние, обеспечивающее возможность производства дальнейших строительных работ, устройство постоянных и временных дорог и коммуникаций.

В необходимых случаях выполняют замену слабых грунтов (выторфовывание).

Растительный грунт перемещают бульдозерами в кавальеры для последующего использования при благоустройстве территорий.

13. Закрытые способы разработки грунтов. Область применения. Способы производства работ (прокалывание, продавливание, щитовая проходка)

Применяют в случаях, когда необходимо проложить коллектор, трубопровод или кабель под магистралью с интенсивным движением или на большой глубине. Закрытую прокладку коммуникаций выполняют с помощью:

- щитовой проходки - разработку грунта и устройство стенок цилиндрического коллектора (диаметром 1,54-7,2 м) ведут под защитой щита, продвижение которого осуществляется с помощью гидравлических домкратов. Обделку коллектора собирают из ж/б, сегментных блоков (тюбингов). Грунт в забое разрабатывают вручную, средствами малой механизации, буровзрывным способом;

- метода продавливания - для прокладки стальных труб большого D (1400 мм), звенья труб вдавливают в грунт с помощью гидравлических домкратов, соединяют между собой сваркой, грунт внутри трубы разрабатывают и удаляют шнековой установкой, гидромеханическим методом или желонками;

- метода прокола - проходка толщи грунта вдавливанием в нее домкратами трубы с наконечником, можно получить отверстия до 500 мм;

- горизонтальным бурением режущей коронкой, закрепленной на конце трубы, грунт заполняющий трубу удаляется;

- методом пневматической пробивки - использование специального проходческого снаряда виброударного действия (пневмопробойника), устраивающего скважины с D до 500 мм и длиной до 50 м.

Возведение подземных сооружений глубокого заложения методами «стенка в грунте», «опускного колодца», «кессона», Область применения. Порядок ведения работ.

В сложных геологических условиях большие нагрузки от сооружения приходится передавать на глубоко залегающие слои из скальных и полускальных пород. Такие грунты могут быть перекрыты водонасыщенными пластами. В этих случаях применяют фундаменты глубокого заложения в виде массивных опор, методом «стена в грунте», опускных колодцев или кессонов. Открытый способ устройства фундаментов глубокого заложения в сложных геологических условиях экономически невыгоден.

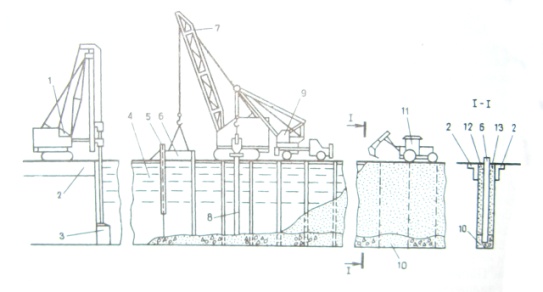

Фундаменты, сооружаемые методом «стена в грунте». Метод заключается в том, что сразу на всю глубину (до 35 м) отрывают узкую с вертикальными стенками траншею шириной 0,4....1 м.

Разработку грунта ведут под слоем глинистого тиксотропного раствора экскаватором или специальным агрегатом с жесткой штангой, оборудованной открытым ковшом, широкозахватным грейфером, резцовыми или лопастными фрезами, шнековыми рабочими органами (рис. 7.1).

Тиксотропностью — способностью раствора загустевать в состоянии покоя и разжижаться от колебательного воздействия обладают растворы, приготовленные из специальных бентонитовых глин, отличающиеся большой водоудерживающей способностью.

Затем в траншее устраивают стенку из сборного или монолитного железобетона.

Сборные элементы представляют собой железобетонные панели толщиной 400...600 мм и шириной 1200... 2000 мм. Их устанавливают краном на слой щебня или бетонной смеси, подаваемой на дно траншеи. В боковых торцах панелей имеются закладные детали, позволяющие обеспечить надежное соединение панелей между собой. По мере продвижения фронта работ наружную пазуху траншеи заполняют цементно-песчаным раствором или глино-щебеночной смесью, а внутреннюю — песчало-гравийной смесью. Наружное заполнение в дальнейшем служит гидроизоляцией.

Заполнение траншеи монолитным железобетоном ведут отдельными захватами длиной до 4 м. В конце захватки по всей высоте устанавливают заградительный шаблон ограничивающий растекание бетонной смеси по траншее в процессе бетонирования. Перед бетонированием в траншею опускают арматурный каркас с прикрепленной к нему бетонолитной трубой и приемной воронкой, через которую подают бетонную смесь. Бетонирование ведут методом вертикального перемещения трубы (ВПТ). Вытесняемый при бетонировании глинистый раствор самотеком перемещается на соседнюю захватку или его откачивают насосами для повторного использования. После набора бетоном прочности заградительный шаблон извлекают краном и цикл повторяют. Возведенные участки стен заанкеривают специальными устройствами в толще грунта, с наружной стороны фундамента.

Стены в плане могут быть различного очертания. Замкнув контур стены, начинают внутри его механизированную разработку грунта отдельными ярусами до заданной отметки. Машины для разработки грунта выбирают в зависимости от его вида, размеров в плане замкнутого контура, наличия грунтовых вод и т. п. Открывающиеся при разработке грунта стыки сборных панелей заделывают бетоном. После разработки грунта в замкнутом контуре стены выполняют монтаж конструкций фундамента.

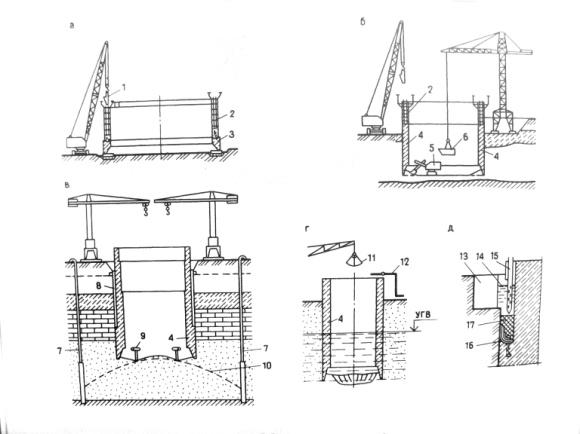

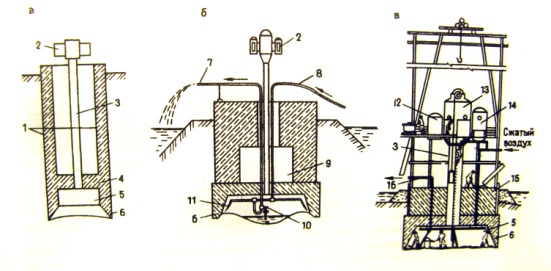

Опускные колодцы. Опускные колодцы используют при устройстве фундаментов под массивные сооружения, а также применяют в качестве ограждающих конструкций в водозаборных и канализационных сооружениях, различных опор, в том числе подводных. В плане колодцы чаще бывают круглого, иногда эллиптического и прямоугольного очертаний. Колодец предварительно возводят на поверхности земли из монолитного железобетона (рис. 7.2,а). Его нижнюю, режущую часть выполняют скошенной и облицовывают стальным уголком или листовой

сталью.

Бетонирование стенок колодца ведут в опалубке, поясами с послойным уплотнением смеси. Верхние пояса колодца можно бетонировать в процессе погружения.

Распалубку ножевой части выполняют по достижении бетоном 100%-ной прочности, а вышерасположенных поясов — 70%-ной прочности. Подготовленный колодец опускают, подрабатывая внутри его грунт в направлении от центра к ножу (7.2,б,в,г). Колодец, утрачивая опору с внутренней стороны, опускается вниз под собственным весом, выдавливая при этом часть грунта.

Водоотлив применяют в случае, когда поблизости нет сооружений, чувствительных к осадкам основания, так как возможен наплыв грунта в колодец из-за его пределов.

Без водоотлива плотные грунты разрабатывают грейферами, а слабые — гидроэлеваторами с дополнительным подмывом. При этом отметку воды в колодце постоянно поддерживают на уровне грунтовых вод, что предотвращает наплыв грунта из-под ножа в колодец.

В процессе погружения необходимо обеспечить вертикальность колодца. Перекосы могут привести к его защемлению и остановке

Рядом преимуществ обладают опускные колодцы с тиксотропной рубашкой. Для этого размер ножа (в плане) делают на 100... 150 мм больше размера колодца. Получившийся уступ образует вокруг колодца полость, которую заполняют тиксотропным раствором (рис. 7.2,д). По периметру уступа крепят резиновый манжет, предотвращающий протекание раствора внутрь колодца. На поверхности земли вокруг колодца устраивают форшахту для предохранения стенок полости от обрушения. По мере погружения колодца тиксо тропный раствор подкачивают через инъекторы, прикрепленные с внешней стороны к стенкам колодца.

Тиксотропный раствор значительно снижает силу трения между стенками колодца и грунтом. Это позволяет применять более тонкие стенки, в том числе из сборного железобетона.

Кессоны. Применяют в тех случаях, когда погружению обычных опускных колодцев мешает сильный наплыв грунта или воды.

Кессон отличается от опускного колодца наличием в его нижней части кесонной камеры, куда подают сжатый воздух (рис. 7.3). Давлением воздуха грунтовая вода вытесняется за пределы ножа. Для входа в кессон и транспортировки разработанного грунта есть шлюзовой аппарат, оборудованный герметизированными дверями и люком в шахту. Внезапное снижение давления в кессоне может привести к аварии и тяжелым заболеваниям рабочих, поэтому двери и люки всегда делают открывающимися в сторону большего давления. Шлюзовую шахту монтируют из звеньев труб больших диаметров на фланцах.

Сжатый воздух в кессон и шлюзовой аппарат подают раздельно, что позволяет наращивать шахту, не останавливая работы в кессоне.

Грунт в кессонной камере разрабатывают гидромеханическим методом с помощью гидромониторов с ручным или дистанционным управлением. В плотных грунтах разработку начинают от ножа к середине, в слабых — ведут только в средней части колодца.

Грунты, не поддающиеся гидромеханической разработке, разрабатывают вручную. Работу людей в кессоне допускают при давлении не свыше 0,4 МПа, что соответствует глубине 40 м. По мере повышения давления продолжительность рабочего дня сокращают с 5,2 до 2,4 ч, а время шлюзования при входе в кессон и выходе из него увеличивают.