Постановка задачи

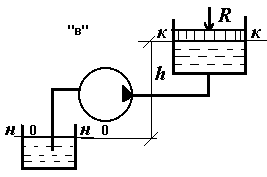

Насос 1 пеpекачивает жидкость из закpытого pезеpвуаpа 2 в гидроцилиндр, имеющий диаметp D. Hа поршень гидроцилиндра действует внешняя нагрузка R. Жидкость поступает в трубопровод через приёмную коробку 4 с обратным клапаном и сеткой. На напорном трубопроводе имеется вентиль 5. Схема установки изобpажена на pис.1.

Основные величины, необходимые для pасчета, пpиведены в таблице 1.

Таблица1

№ вар. |

жидкость |

t |

H1 |

H2 |

рм |

R |

d1 |

d2 |

D |

l2 |

l1 |

с |

м |

м |

МПа |

кН |

мм |

мм |

м |

м |

м |

||

9 |

Спирт этиловый |

10 |

1,7 |

15 |

0,06 |

3 |

140 |

180 |

0,6 |

180 |

20 |

Рис.1. Схема установки

Задание:

1. Опpеделить pабочие паpаметpы (Qp-Hp) cистемы насосная станция -трубопpовод.

2. Произвести кавитационный расчет всасывающей линии насосной установки.

3. Провести мероприятия, позволяющие уменьшить производительность насоса на 20%.

определить коэффициент сопротивления крана кр;

найти число оборотов вала насоса n2.

Определить мощность электродвигателя, приводящего в действие центробежный насос при двух способах регулирования.

Указания:

1. Используется центробежный насос ХЦМ 12/25 В-К при n=3000 об/мин.

2. Физические свойства жидкости определяются по справочной литературе.

3. Трубопровод изготовлен из стальных труб, подверженных коррозии.

4. В начальном положении кран открыт.

5. Если во всасывающей линии насоса кавитация, то необходимо найти минимальный диаметр всасывающей линии (dmin) из условия отсутствия кавитации, увеличить его до ближайшего большего по ГОСТу и уточнить положение рабочей точки.

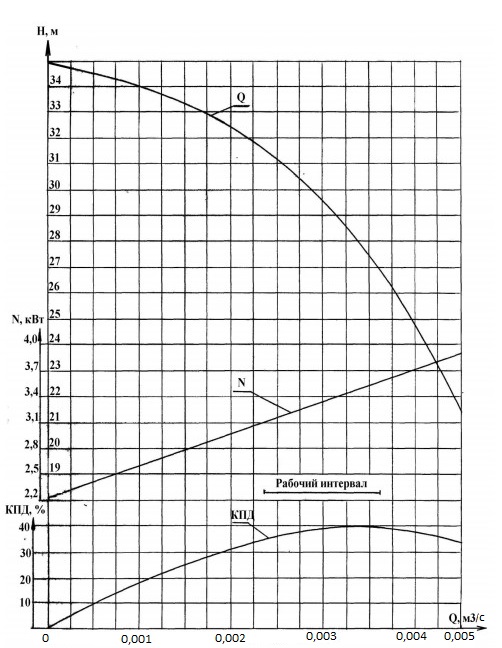

Характеристика насоса

Q - область номинальных подач при работе насоса, где к.п.д. близок к максимальному.

Рис.2. Характеристика центробежного насоса ХЦМ 12/25 В-К при n=3000 об/мин.[2]

2. Теоретические основы расчета

2.1. Некоторые сведения о насосах

Насосы являются одной из самых распространенных разновидностей машин. Их применяют для различных целей, начиная от водоснабжения населения и предприятии и кончая подачей топлива в двигателях ракет.

В современной технике применяется большое количество разновидностей гидромашин. Наибольшее распространение получили объемные и лопастные насосы.

Рабочим органом лопастной машины является вращающееся рабочее колесо, снабженное лопастями. Энергия от рабочего колеса жидкости (лопастный насос) пли от жидкости рабочему колесу (лопастный двигатель) передается путем динамического взаимодействия лопастей колеса с обтекающей их жидкостью. К лопастным насосам относятся центробежные и осевые.

Назначение центробежных герметичных химических насосов:

ХЦМ В-К — Это взрывозащищенные герметичные химически стойкие насосы с магнитной муфтой. Насосы предназначаются для перекачивания взрывоопасных, агрессивных и нейтральных жидкостей плотностью до 1500 кг/м3, кинематической вязкостью до 3010-6 м2/с, с концентрацией взвешенных частиц не более 1,25 мг/см3, при температуре от -20С до +120С

Особенности конструкции и преимущества герметичных насосов:

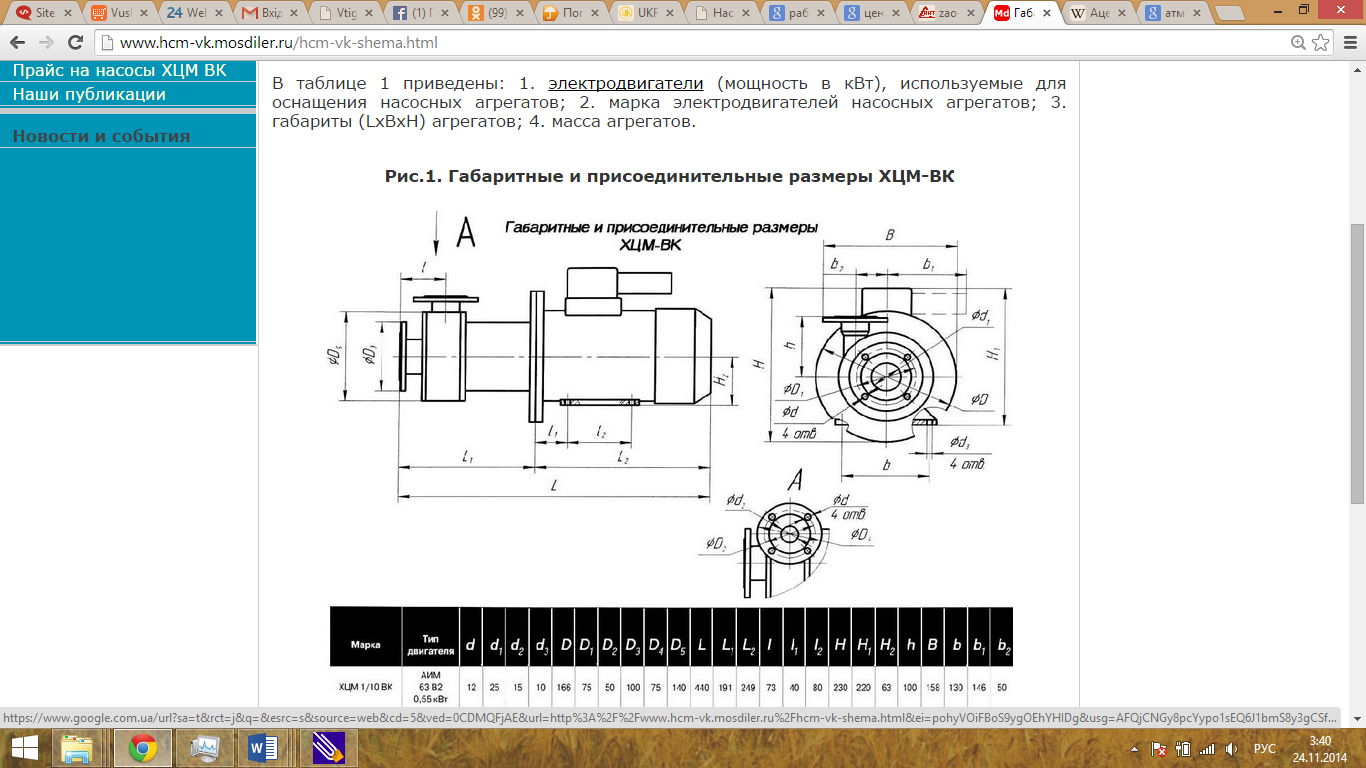

По конструкции насосы ХЦМ являются — горизонтальными моноблочными.

Конструкция центробежного насоса подразумевает электродвигатель, на валу которого установлена наружная магнитная полумуфта, состоящая из корпуса и 8-10 двухполюсных постоянных магнитов. Проточная часть центробежных насосов состоит из улитки с разделительным стаканом, фланца, рабочего колеса и с встроенной внутренней полумуфтой. Она усилена двумя металлическими дисками, предотвращающими деформацию фланца и заднюю стенку улитки от рабочего давления. Проточная часть насосов изготовлена из нержавеющей стали 12Х18Н10Т. Рабочее колесо на двух втулках, состоящих из материала Ф4К20, и с двумя винтовыми канавками, установлено на керамической оси между двумя керамическим шайбами. Крутящий момент с вала двигателя передается на рабочее колесо центробежного насоса взаимодействием магнитов наружной и внутренней полумуфт через разделительный стакан улитки, полностью герметизирующий полость от внешней среды.

Преимущества:

Агрегаты электронасосные марки ХЦМ являются центробежными, бессальниковыми, с магнитной муфтой, что полностью исключает утечку перекачиваемых жидкостей. Насосы ХЦМ во взрывозащищённом исполнении обеспечивают перекачку следующих сред: ЛВЖ, горючие жидкости; вредные вещества второго, третьего и четвертого классов опасности; химические активные и нейтральные жидкости с перечисленными выше характеристиками.

Техническая характеристика насоса ХЦМ 12/25 В-К:

Подача - 12 м3/час

Напор - 25 м

Мощность - 4 кВт

Частота вращения -3000 об/мин.

Давление - 0,37 МПа

Масса насоса – 88 кг

Габариты насоса, L х В х Н - 635 × 263 × 402 мм

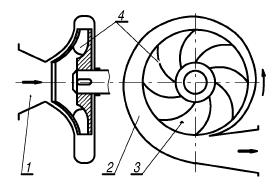

На рис.3 приведена принципиальная схема центробежного насоса с осевым входом 1 и спиральным отводом 2. Основным элементом насоса является рабочее колесо 3 с лопастями (лопатками) 4. Рабочее колесо 1 приводится во вращение валом. Жидкость поступает в насос через вход 1 и, попадая на рабочее колесо 3, отбрасывается лопатками 4 к спиральному отводу 2. Последний направляет поток жидкости к выходу из насоса.[1]

Рисунок 3. Схема центробежного насоса.

Подача, напор н мощность насоса

Работа насоса характеризуется его подачей, напором потребляемой мощностью, КПД и частотой вращения. Подачей насоса называется расход жидкости через напорный (выходной) патрубок. Так же как и расход, подача может быть объемной (Q) и массовой (Qm). Напор Н представляет собой разность энергий единицы веса жидкости в сечении потока после насоса и перед ним.

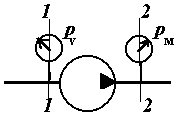

Рис.4. Иллюстрация к определению напора насоса.

Согласно уравнению Бернулли, записанному для сечений 1-1 и 2-2, напор насоса равен:

|

|

|

В частном случае, когда z2= z1, 2= 1 (если d2= d1 ), вместо (1) получаем:

|

|

|

Абсолютное давление на выходе из насоса р2 и на входе р1 выразим через показания приборов:

р2 = рат + рм ;

р1 = рат - рv .

Тогда напор насоса определится через показания приборов следующим образом:

|

|

|

Часто манометрическое давление по крайней мере на порядок (в 10 раз) больше вакуумметрического давления (давление pv не может быть больше одной атмосферы или 0,1 МПа). В тех случаях, когда pм >> pv, напор насоса можно определять так:

|

|

|

Мощностью насоса (мощностью потребляемой насосом) называется энергия, подводимая к нему от двигателя за единицу времени. Мощность можно определить из следующих соображений. Каждая единица веса жидкости, прошедшая через насос, приобретает энергию в количестве H1, за единицу времени через насос протекает жидкость весом Qρg. Следовательно энергия, приобретенная за единицу времени жидкостью, прошедшей через насос, или полезная мощность насоса:

Nп = Qρg H (5) |

Мощность насоса N больше полезной мощности Na на величииу потерь в насосе. Эти потери оцениваются КПД насоеа |, который равен отношению полезной мощности насоса к потребляемой:

= Nп /N. (6) |

|

Отсюда мощность, потребляемая насосом,

N = Qρg H/ (7) |

|

С другой стороны, коэффициент полезного действия насоса равен:

|

=о г мех. (8) |

|

о - объемный к.п.д. насоса, учитывает утечки жидкости через неплотности и сальники, а также перетоки из напорной магистрали во всасывающую через зазоры в уплотнениях.

о =Q/Qт, (9)

где Q - действительная подача насоса, а Qт - теоретическая подача (без учета утечек).

г - гидравлический к.п.д. , учитывает потери напора на преодоление сил трения при движении жидкости в проточной части насоса;

мех - механический к.п.д., учитывает потери напора на преодоление сил трения в подшипниках и уплотнениях вала при его вращении.[2]

Напорная характеристика насоса |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Напорнаю характеристикою насоса называют зависимости между основными рабочими параметрами, а именно: между напором и подачей, потребляемой мощностью и подачей, КПД и подачей, допустимым вакуумом и подачей. Знание основных характеристик позволяет более рационально использовать насосы на различных режимах. Зависимость между напором и подачей насоса называют напорной характеристикой.

Подачу центробежного насоса можно определить как произведение радиальной составляющей скорости движения жидкости в межлопаточном канале на площадь сечения потока, перпендикулярную к ней:

где Db - боковая поверхность цилиндра, D- наружный диаметр рабочего колеса, b - ширина колеса. Здесь не учитывается уменьшение сечения за счет толщины лопаток и утечки. Пересчет напорной характеристики насоса. Различные группы лопастных насосов могут быть объединены по принципу их геометрического подобия. Геометрическое подобие рабочих колес предполагает пропорциональность всех сходственных размеров проточной их части равенство углов, определяющих форму лопаток , а также одинаковое число лопаток.

Кинематическое подобие заключается

в подобии параллелограммов скоростей,

построенных для сходственных точек

рабочих колес натурного и модельного

насосов, т. е.

Для динамического подобия режимов работы геометрически подобных насосов при наличии кинематического подобия требуется равенство чисел Рейнольдса для модели и натуры. Так как центробежные насосы обычно работают в режимах автомодельности или близких к ним, то для подобия режимов работы насосов считают достаточным наличие геометрического и кинематического подобия. Когда имеется характеристика насоса при частоте вращения n1, а двигатель насоса работает при частоте вращения n2, отличной от n1 . В этом случае необходимо пересчитать характеристику насоса на новую частоту вращения по следующим формулам пересчета:

Задавшись на напорной характеристике при частоте вращения n1 точкой с координатами (Q1, H1) и, подставив эти значения в уравнения (11-12), получим координаты (Q2, H2) точки на кривой напоров, соответствующей новой частоте вращения n2.[3] Параллельное и последовательное соединение насосов Иногда возникает ситуация, когда один насос не в состоянии обеспечить необходимого расхода жидкости, либо экономически выгодно или конструктивно приемлемо использование нескольких агрегатов. В таких случаях используют насосы, соединенные параллельно, или последовательно. К параллельной работе нескольких насосов прибегают в тех случаях, когда один насос не обеспечивает нужной подачи (расход в сети). На рис. 5 показана параллельная работа двух одинаковых насосов с одинаковыми характеристиками H — Q (кривая I). Кривая II представляет суммарную кривую связи H по Q обоих насосов, полученную путем удваивания абсцисс, соответствующих одному и тому же напору H . Точка А пересечения кривой II с характеристикой насосной установки — кривой III — является рабочей точкой всей установки. Положение этой точки определяет напор НА, развиваемый обоими насосами при их совместной работе, и их суммарную подачу QА.

Рисунок 5 Рисунок 6 Последовательная работа применяется в тех случаях, когда один насос не может обеспечить потребного напора. На рис. 6 приведена схема последовательного включения двух разных насосов, характеристики которых показаны кривыми I и ІІ. Кривая III, полученная суммированием ординат, взятых при одних и тех же подачах, является суммарной характеристикой Н —Q обоих насосов. Точка A пересечения последней с характеристикой насосной установки (кривой IV) является рабочей точкой всей установки. Положение ее определяет развиваемый обоими насосами суммарный напор НA = НI + НII взятый при одной и той же подаче QA .[3]

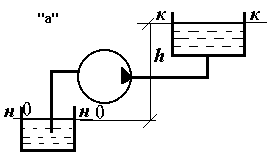

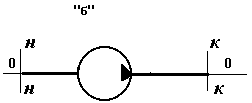

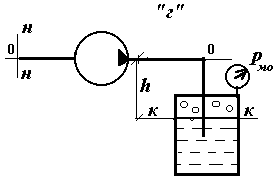

2.2. Гидравлическая сеть Один и тот же насос может работать с различными гидравлическими сетями, как показано на рис.7. На схеме “а” насос поднимает жидкость на высоту h; на схеме “б” перемещает жидкость по горизонтальному трубопроводу; на схеме “в” поднимает жидкость в цилиндр, на поршень которого действует сила R; на схеме “г” перемещает жидкость в закрытый резервуар, расположенный ниже оси насоса с избыточным давлением на свободной поверхности. Очевидно, что в разных схемах для перемещения жидкости требуется различная энергия (напор), в то же время зависимость напора насоса от подачи определяется его напорной характеристикой. Как же “совместить” интересы насоса и гидравлической сети? Для этого нужно определить рабочую точку насоса. Рабочая точка насоса -это точка пересечения характеристики насоса с характеристикой гидравлической сети. Характеристика гидравлической сети - зависимость удельной энергии (напора), необходимой для перемещения жидкости в данной системе, от расхода жидкости в ней. Уравнение гидравлической сети выражает закон сохранения энергии для начального и конечного сечений гидравлической системы. Энергия, которую необходимо передать жидкости, записывается при этом в левую часть уравнения в виде потребного напора Hпотр. Характеристику гидравлической сети часто называют кривой потребного напора.

Рис.7. Иллюстрация включения насоса в различные гидравлические сети

Для любой насосной трубопроводной системы закон сохранения энергии имеет вид:

где eн - удельная (на единицу веса) энергия жидкости в начальном сечении н-н , eк - удельная (на единицу веса) энергия жидкости в конечном сечении к-к , Hпотр- потребный напор насоса, а hн-к - потери удельной энергии на преодоление гидравлических сопротивлений. Чтобы получить уравнение гидравлической сети, необходимо: 1). Выбрать сечения для составления уравнения сети и горизонтальную плоскость О - О отсчета величин z, которую удобно совместить с начальным сечением; 2).Записать закон сохранения энергии (13), раскрывая содержание энергий eн и eк по уравнению Бернулли:

3). Из уравнения (14) определить потребный напор насоса

4). Раскрыть содержание слагаемых уравнения (15) для данной гидравлической системы. Здесь: zн, pн, н- соответственно вертикальная отметка относительно плоскости 0-0, абсолютное давление и средняя скорость в начальном сечении потока, а zк, pк, к -то же в конечном сечении. Если сечение расположено ниже плоскости 0-0, отметка z берется со знаком минус.[2] Потери энергии hн-к представляют собой сумму потерь энергии на трение по длине и местных гидравлических сопротивлений:

где - скорость движения жидкости в трубопроводе, коэффициенты местных сопротивлений i определяются по справочным данным, а коэффициент гидравлического трения по следующим формулам:

5). Выразить скорости движения и число Re через расход жидкости:

где н , к, тр - площади соответствующих сечений потока, d- диаметр трубопровода, а - кинематический коэффициент вязкости жидкости. Результат выполнения пунктов 4 и 5, например, для схемы рис.7”а” имеет вид:

2.3. Определение потерь энергии на преодоление гидравлических сопротивлений При движении жидкости в потоке появляются силы трения, направленные против движения, и на работу по их преодолению затрачивается часть энергии. Если энергия потока меньше, чем работа сил трения, то поток не сможет преодолеть работу этих сил и остановится. Без учета сил трения невозможно рассчитать точные количественные характеристики потока. Гидравлические потери энергии подразделяются на две группы. 1. Потери энергии по длине потока. Они наблюдаются в трубах и каналах постоянного сечения и увеличиваются пропорционально длине потока, так как при этом увеличивается поверхность трения. 2. Потери энергии в местных гидравлических сопротивлениях, возникающие при деформации потока. Как правило, деформация потока обусловлена установкой трубопроводной арматуры (краны, вентили, задвижки и др.), а также внезапными сужениями, расширениями и поворотами потока. [4] Местные потери напора hм определяются по формуле Вейсбаха:

где - безразмерный коэффициент, зависит от вида и конструктивного выполнения местного сопротивления, приводится в справочной литературе (Приложение 9); - скорость движения жидкости в трубопроводе, где установлено местное сопротивление. Потери энергии на единицу веса (потери напора) по длине потока определяются по формуле Дарси-Вейсбаха:

где l- длина потока, - средняя скорость в сечении потока, dг - гидравлический диаметр, для круглых труб он равен диаметру трубы. В формуле (22) величина называется коэффициентом гидравлического трения. Этот коэффициент зависит от режима движения жидкости (числа Re) и состояния поверхности трубопровода.[4]

Существует два режима движения жидкостей - ламинарный и турбулентный. Граница между ламинарным и турбулентным режимом движения определяется по величине критического значения числа Reкр. Это число зависит от формы сечения канала и от рода жидкости.

Если расчетное значение числа Re меньше критического (Re < Reкр) -имеет место ламинарный режим движения, в противном случае - турбулентный. При ламинарном режиме коэффициент гидравлического трения определяется следующим образом:

Здесь Re - критерий Рейнольдса.

где - средняя скорость движения в сечении потока, dг - гидравлический диаметр, - плотность жидкости, - динамический коэффициент вязкости жидкости. Величины и характеризуют физические свойства жидкости. Они зависят от рода жидкости и температуры и приводятся в справочной литературе. Часто в справочниках вместо динамического коэффициента вязкости приводится кинематический коэффициент вязкости = . В этом случае число Re можно определять так:

При турбулентном режиме (Re > Reкр) различают три зоны сопротивления:

2. Зона шероховатых труб (10d/ <Re 500d/э). Здесь коэффициент гидравлического трения зависит от числа Re и от относительной шероховатости и определяется по формуле Альтшуля:

3. Зона абсолютно шероховатых труб или квадратичная зона [4] (Re >500d/э). Здесь коэффициент гидравлического трения зависит только от относительной шероховатости и определяется по формуле Шифринсона :

2.4. Расчет всасывающей линии насосной установки В большинстве практических случаев жидкость поступает в насос из резервуара, расположенного ниже оси установки насоса.

Рис.8. К расчету всасывающей линии. Запишем уравнение Бернулли для сечений 1-1 и 2-2 относительно плоскости сравнения 0-0, преобразуем его в соответствии с данной задачей и определим давление на входе в насос:

z1 =0; p1 =pат ; 1 0; 2 =Q/тр ; z2 =hвс; тр=d2/4; (29)

Анализ уравнения показывает, что абсолютное давление на входе в насос меньше атмосферного, и при некоторых значениях параметров Q, hвс и d его величина может стать равной нулю и даже принимает отрицательное значение. Возможны ли такие ситуации в реальной жизни? Нет![1] Явление кипения жидкости при давлениях меньших атмосферного и нормальных температурах (10, 20,30,.....), сопровождающееся схлопыванием пузырьков пара в областях повышенного давления, называется кавитацией. Химическая агрессивность газов в пузырьках, имеющих к тому же высокую температуру, вызывает эрозию материалов, с которыми соприкасается жидкость, в которой развивается кавитация. Эта эрозия и составляет один из факторов вредного воздействия кавитации. Второй фактор обусловлен большими забросами давления, возникающими при схлопывании пузырьков и воздействующими на поверхности указанных материалов. Поэтому кавитация во многих случаях нежелательна. Например, она вызывает разрушение гребных винтов судов, рабочих органов насосов, гидротурбин и т. п., кавитация вызывает шум, вибрации и снижение эффективности работы. Когда схлопываются кавитационные пузыри, энергия жидкости сосредотачивается в очень небольших объемах. Тем самым, образуются места повышенной температуры и возникают ударные волны, которые являются источниками шума. Шум, создаваемый кавитацией, является особой проблемой на подводных лодках (субмаринах), так как из-за шума их могут обнаружить. При разрушении каверн освобождается много энергии, что может вызвать повреждения. Эксперименты показали, что вредному, разрушительному воздействию кавитации подвергаются даже химически инертные к кислороду вещества (золото, стекло и др.), хотя и намного более медленному. Это доказывает, что помимо фактора химической агрессивности газов, находящихся в пузырьках, важным является также фактор забросов давления, возникающих при схлопывании пузырьков. Кавитация ведёт к большому износу рабочих органов и может значительно сократить срок службы винта и насоса. [4] |

.

(1)

.

(1) (2)

(2) .

(3)

.

(3) (4)

(4) где n — частота

вращения рабочих колес рассматриваемых

насосов.

где n — частота

вращения рабочих колес рассматриваемых

насосов.

;

; ;

;

.

. ,

,

(30)

(30)