- •Мониторинг. Единая государственная система экологического мониторинга.

- •Мониторинг. Технология и средства контроля загрязнения окружающей среды

- •Выбор места контроля загрязнения и поиск его источника с целью первичной оценки и/или отбора проб

- •Отбор проб объектов загрязненной среды

- •Отбор проб воды

- •Отбор проб воздуха

- •Отбор проб в жидкие среды

- •Отбор проб на твердые сорбенты

- •Криогенное концентрирование

- •Хемосорбция

- •Отбор проб в контейнеры

- •Концентрирование на фильтрах

- •Отбор проб почвы

- •Отбор проб донных отложений

- •Отбор проб растительности

- •Отбор проб животного происхождения

- •Стабилизация, хранение, и транспортировка проб для анализа

- •Подготовка проб к анализу в лаборатории

- •Концентрирование микропримесей

- •Минеральный состав

- •Растворенный кислород (рк)

- •Мониторинг и нормирование выбросов и сбросов загрязняющих веществ

- •Нормирование выбросов загрязняющих веществ, приводящих к загрязнению в глобальном масштабе

- •Нормирование выбросов в ограниченном районе на двусторонней основе

- •Нормирование сбросов в реки по одному зв

Лекция №1

Введение

Система санитарно-гигиенического нормирования

Человечество вступило в новую эру своего существования, когда потенциальная мощь создаваемых им химических, биологических и физических средств воздействия на окружающую среду обитания становится соизмеримой с силами природы.

Обретает черты реальности предсказания великого естествоиспытателя В.И. Вернадского о том, что хозяйственная деятельность человека становится силой, способной изменить мир, поставив его на грань экологической катастрофы.

За ХХ век масштабы экономики выросли в 20 раз, использование природного топлива увеличилось в 30 раз. Произошло расширение промышленности примерно в 50 раз.

Деятельность общества радикально трансформирует химию биосферы. Причем большинство специалистов связывает эти изменения с процессами загрязнения твердой, жидкой и газообразной составляющей биосферы.

Любые процессы, связанные с производством, характеризуются не только преобразованием ресурсов и получением нужных веществ, но и образованием побочных продуктов. В большинстве случаев эти продукты чужды среде и являются ксентобиотиками (от лат. ксенто – чужой). Попадая в химическую лабораторию растительной или животной клетки, ксентобиотики вызывают негативные изменения в организме, которые обнаруживаются на разных уровнях. Например, на соматическом (злокачественные образования), на генно–хромосомном (мутации). Нарушен круговорот веществ, отходы больше не минерализуются.

Деятельность микробов в воде и почве все чаще затормаживаются различными токсическими соединениями. К тому же в процессе производства образуется большое количество веществ, которые невозможно разложить биологическим путем, и они накапливаются в атмосфере, гидросфере и почве, нарушая деятельность большинства экосистем.

К настоящему времени синтезировало свыше 7 млн. новых химических веществ, при этом в повседневной жизни людей используются до 70 000 видов различной химической продукции, номенклатура которой расширяется на 500 – 1000 единиц в год. Нетрудно предсказать все последствия этой химической агрессии, т.к. по отношению к данным веществам организм человека не обладает генетической памятью целесообразного противодействия.

Особенно остро стоят эти проблемы в Росси. Каждый год только от химических отравлений в промышленности начитываются тысячи пострадавших, химическое отравление обрывает жизни ежегодно сотен малолетних детей.

Среди крупнейших городов мира наша столица – Москва занимает 70–е место по продолжительности жизни. Площадь территории Росси с наиболее острой (кризисной) ситуации достигла 2,5 млн.км2, что составляет 15 % общей территории страны.

Главными причинами возникновения у нас экологических проблем являются:

длительное интенсивное развитие народного хозяйства,

слабое оснащение природоохранным оборудованием,

невыполнение всего комплекса природоохранных мероприятий, включающего в первую очередь, контроль химических, биологических и физических экологических факторов воздействия и реакцию на них природных и антропогенных экосистем.

На территории России выделяются следующие районы наибольшего экологического неблагополучия:

зона аварии Чернобыльской АЭС,

Кольский полуостров,

нефтегазопромысловые районы Западной Сибири,

Норильский район,

Среднее Поволжье,

Кузбасс,

московский район,

береговая зона Черного и Азовского морей,

Калмыкия,

низовье Волги.

В результате неразумной хозяйственной деятельности на этих территориях произошли глубокие, в ряде случаев необратимые изменения природной среды, следствие которых – существенное ухудшение здоровья людей и истощение природно – ресурсного потенциала.

Анализ этих зон экологического бедствия дает основание заключить, что экологические ситуации в них по своему охвату, остроте и воздействию имеют не только межрегиональное значение, но и выходят на общенациональный и даже на мировой уровень. В этих зонах, в первую очередь, необходимо проведение срочных и кардинальных мер по контролю, оценке и прогнозу экологической ситуации и на этой основе оздоровлению окружающей среды.

Задачи:

учитывать уязвимость окружающей среды,

обеспечивать достоверный контроль с целью недопущения превышения ее пределов прочности,

оценивать и прогнозировать суть свойственных природной среде сложных и взаимосвязанных явлений.

Преднамеренный выброс различных веществ в атмосферу являются наиболее очевидными из нарушений равновесия в окружающей среде, производимых человеком. Источники основных веществ, загрязняющих атмосферу, весьма различны.

Основная причина загрязнения воздуха – использование ископаемого топлива как источника энергии.

Другие источники:

выбросы побочных продуктов в атомной и химической промышленности,

цементной промышленности,

при гниении органических веществ выделяются газы, богатые H2S и другими соединениями,

автотранспорт.

Наибольшее загрязнение атмосферы приходится на долю оксидов углерода, соединений серы и азота, углеводородов и промышленной пыли.

За год в атмосферу Земли выбрасывается около 200 млн. т. оксида углерода, 20 млрд. т. диоксида углерода, 150 млн. т. диоксида серы, 50 млн. т. оксидов азота, 250 млн. т. пыли, 50 млн. т. различных углеводородов.

Насыщаемость биосферы тяжелыми металлами – одно из наиболее существенных последствий загрязнения. В частности рассеивание ртути и свинца составляет 80 – 90 % годового производства. При сжигании угля с золой и отходящими газами в окружающую среду поступает, больше чем добывается из недр: Mg в 1,5 раза, Mo в 3 раза, As в 7 раз, U, Ti в 10 раз, Al, I, Cо – в 15 раз, Hg в 50 раз, V, Sr, Be, Zr – в сотни раз, Ga и Ge – в 1000 раз.

Ежегодно с осадками (дождь, снег) выпадают миллионы тонн кислот, что ведет к радикальному изменению химии природной среды.

Загрязнение океана меняет характер энергообмена океан – атмосфера и уменьшает испарение с водной поверхности – основного источника влаги на Земле.

В мировой океан уже сейчас поступает до нескольких миллионов тонн нефти и нефтепродуктов ежегодно. Это причиняет большой ущерб морским экосистемам. Совершенно очевидно, что проблема загрязнения вод и различные аспекты, связанные с этим – наиболее тревожные вопросы ухудшения естественной среды. Водный кризис уже разразился и затронул все страны мира. Последствия загрязнения вод можно считать наиболее опасными явлениями:

многочисленные твердые загрязнения могут растворяться в воде,

во взвешенном состоянии переноситься на огромные расстояния,

вследствие гомогенности водной среды токсичные вещества оказывают воздействие на все организмы, обитающие ниже по течению,

вода содержит относительно небольшое количество растворенного кислорода. В то время как даже сильно загрязненный воздух сохраняет квазипостоянную концентрацию этого газа, вода не обладает таким свойством. А кислород относится к лимитирующим экологическим факторам для большинства организмов как в пресных, так и в соленых водах.

Лекция №2

Продолжение

Основная задача экологического мониторинга – измерения, оценка и прогноз интенсивностей экологических факторов воздействия и реакции биоты.

Экологический фактор – это любой элемент окружающей среды, способный оказывать прямое или косвенное воздействие на живой организм, или любой параметр среды, на который организм отвечает приспособительными реакциями.

Экологический мониторинг можно разделить на три блока:

измерения,

оценка,

прогноз.

Первый блок включает систему измерений комплекса величин, обеспечивающую оперативный контроль состояния и динамики природных и антропогенных экосистем, контроль интенсивности экологических факторов.

Следует отметить, что исключительное значение для эффективности мониторинга имеет обеспечение достоверности получаемой экологической информации.

В свою очередь достоверности измерения интенсивностей экологических факторов должна строиться на основе национальной системы единства измерений, базирующихся на комплексах государственных эталонов, исходных средств и стандартных образцов ведущих метрологических институтов России.

Для обеспечения оптимального взаимодействия человека с природой необходимо, прежде всего, знать применяемые уровни загрязнения природных сред, воздействия которых можно считать допустимым как для человека, так и для популяций животных и растений, экосистем в целом.

В России (ранее в СССР) разработана система санитарно – гигиенических норм (ПДК) в природных средах. Установление же пределов допустимых нагрузок на популяции животных и растений, формирующих экосистемы, только начато (для рыб, имеющих промысловое значение, уже установлено).

Экологическое нормирование подразумевает определение экологически обоснованных норм допустимой нагрузки загрязняющих веществ, т.е. допускает потерю отдельной особи, при условии сохранения стабильности экосистем.

Санитарно – гигиеническое нормирование не допускает никакого ущерба даже отдельному организму (человеку). В этом принципиальное различие.

С позиций экологии ПДК вредных веществ имеют смысл верхнего предела устойчивости организма, при превышении которого то или иное вещество становится лимитирующим.

Все загрязняющие вещества в токсикологии принято оценивать по их воздействию на организм. Наиболее характерными являются собственно токсичные (резорбтивные) и рефлекторные (органолептические) воздействия. Рефлекторные реакции могут проявляться в форме ощущения, например, запаха. Резорбтивное действие может быть общеэкологическим, канцерогенным, мутагенным.

Эти обстоятельства вызвали необходимость устанавливать для загрязняющих атмосферу веществ два вида ПДК: максимальную разовую и среднесуточную. Первая вводится с целью предупреждения негативных рефлекторных реакций при кратковременном воздействии (ПДКМ.Р.), а вторая – для предупреждения токсического действия (ПДКс.с.).

ПДК – предельно допустимая концентрация примесей в атмосфере, отнесенная к определенному времени осреднения, которая при периодическом воздействии или на протяжении всей жизни человека не оказывает на него вредных воздействий, включая отдаленные последствия, и на окружающую среду в целом.

Примеси в атмосфере – рассеянные в атмосфере вещества, не содержащиеся в ее постоянном составе.

Разовая концентрация – концентрация примесей в атмосфере, определяемая по пробе, отобранной в 20 – 30 минутном интервале времени.

Среднесуточная концентрация примесей в атмосфере – концентрация примесей в атмосфере, определяемая по среднесуточной пробе.

Среднесуточная проба воздуха – проба, отобранная в течение 24 часов непрерывно или с равными интервалами между отборами, не менее 4 раза в сутки.

Вредные вещества подразделяются на четыре класса опасности:

вещества чрезвычайно опасные,

вещества высоко опасные,

вещества умеренно опасные,

вещества мало опасные.

ОБУВ – ориентировочный безопасный уровень воздействия загрязняющих атмосферу вещества, установленный расчетным методом для проектируемых промышленных объектов.

ПДК веществ в воздухе населенных мест установлены на 491 вещество, ОБУВ – на 1457 веществ.

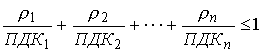

При совместном присутствии в атмосферном воздухе нескольких веществ, обладающих суммацией действия, сумма их концентрации не должна превышать единицы при расчете по формуле

,

,

где - фактические концентрации веществ в атмосферном воздухе, ПДК – тех же веществ.

Как и для примесей в атмосферном воздухе, для веществ, загрязняющих воду, установлено раздельное нормирование качества воды, хотя принцип разделения здесь связан с приоритетным назначением водного объекта, т.е. с категориями водопользования.

вода питьевая,

хозяйственно – бытовое водопользование,

культурно – бытовое водопользование,

рыбохозяйственное водопользование.

1. Вода питьевая – вода, в которой бактериологические, органолептические показатели и показатели токсичных химических веществ находятся в пределах норм питьевого водоснабжения.

2. Хозяйственно – бытовое водопользование – использование водных объектов в качестве источника хозяйственно – питьевого водоснабжения, а также для водоснабжения предприятий пищевой промышленности.

3. Культурно – бытовое водопользование – использование водных объектов для купания, занятия спортом и отдыха населения.

ПДК – максимальные концентрации, при которых вещества не оказывают прямого влияния на состояние здоровья населения (при воздействии на организм в течение всей жизни) и не ухудшают гигиенические условия водопользования.

Лимитирующий признак вредности вещества в воде – признак, характеризующийся наименьшей безвредной концентрацией вещества в воде.

4 класса опасности, характеризующих степень опасности для человека:

1 класс – чрезвычайно опасные,

2 класс – высокоопасные,

3 класс – опасные,

4 класс – умеренно опасные.

Класс опасности веществ необходимо учитывать при выборе соединений, подлежащих первоочередному контролю и при установлении очередности в разработке чувствительных методов аналитического определения веществ в воде.

К рыбохозяйственному водопользованию относится использование водных объектов для обитания, размножения и миграции рыб и других водных организмов.

Для этих объектов:

ПДК – максимальная концентрация, при которой вещества не оказывают прямо или косвенно вредного воздействия на рыб и водные организмы, служащие кормовой базой для рыб.

ОБУВ – ориентировочно–безопасный уровень воздействия вредных веществ – временный рыбохозяйсвенный норматив, необходимый для решения вопроса о допустимости использования того или иного препарата в народном хозяйстве и установлении допустимого уровня содержания его в воде рыбохозяйственного водоема.

Некоторые вещества являются вредными в сравнительно высоких концентрациях при контактном воздействии или воздействии на органы чувств. И поэтому их ПДК в водных объектах первой категории имеют высокие значения. Однако в водных объектах рыбохозяйственного водопользования они оказываются токсичными для ихтиофауны, и здесь на первое место выдвигается и токсичное действие. Соответственно ПДК на эти вещества ужесточаются. (Например, ПДК для NH3 2 мг/л и 0,05 мг/л – в 40 раз ниже).

Есть вещества малотоксичные, но обладающие резким стойким запахом, например, нефтепродукты. В водных объектах первой категории преимущественное значение имеет запах. И поэтому в основе ограничения лежат органолептические свойства воды, загрязненной этими продуктами. (ПДК = 0,3 мг/л).

Однако ткани рыб, обитающих в водоемах рыбохозяйственного назначения, приобретают резкий запах, и кроме того нефть губительна для икры, молоди рыб, поэтому в них присутствие нефти лимитируется прежде всего по рыбохозяйственному показателю и ПДК снижается до 0,05 мг/л.

Нормирование загрязняющих веществ в почве учитывает следующие направления:

нормирование содержания ядохимикатов в пахотном слое,

нормирование накопления токсичных веществ на территории предприятия,

нормирование загрязненности почвы в жилых районах.

Для установления ПДК используют данные о фоновых концентрациях исследуемых веществ, их физико–химических свойствах, параметрах токсичности.

ПДК – максимальная концентрация загрязняющего почву вещества, не вызывающая негативного прямого и косвенного влияния на природную среду и здоровье человека.

ОДК – ориентировочно допустимая концентрация химического соединения в почве, установленная расчетным путем (временный норматив срок действия 3 года).

По степени возможного отрицательного воздействия на почву, растения, животных выделяются 3 класса химических веществ:

1 класс – высокоопасные: мышьяк, кадмий, ртуть, селен, свинец, цинк, фтор, бенз(а)пирен,

2 класс – вещества умеренно опасные: бор, кобальт, никель, молибден, медь, сурьма, хром,

3 класс – вещества малоопасные: барий, ванадий, вольфрам, марганец, стронций, ацетофенон.

ПДК для почвы насчитывается 108, ОДК – 76.

Фоновое содержание вещества в почве – содержание вещества в почве, соответствующее ее природному составу.

ПДК в справочнике приведено с учетом фона.

Общепризнанно, что основой объективной оценки качества контроля состояния объектов окружающей среды является обеспечение единства измерений между странами на современном научно – техническом уровне.

На решение этой проблемы направлены Соглашение о проведении согласованной политики в области стандартизации, метрологии и сертификации стран СНГ, работа соответствующих технических комитетов Международной организации по стандартизации (ИСО), Международной организации законодательной метрологии (МОЗМ), Международной электротехнической комиссии (МЭК) и Международного комитета мер и весов (МКМВ).

Основные технические комитеты: “Качество воздуха”, “Качество воды” и “Качество почвы” тесно сотрудничают со специализированными организациями:

Международной программой ООН по окружающей среде (ЮНЕП),

Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ),

Всемирной метрологической организацией (ВМО),

организацией ООН по продовольствию и сельскому хозяйству (ФАО).

В принятом на Международной конференции “Международные и национальные аспекты экологического мониторинга” решении (С.-Петербург, май 1997 г.) предлагается:

способствовать в условиях национальных систем экологического мониторинга решению вопроса скоординированной деятельности его подсистем,

считать приоритетным развитие научно- методической, нормативной и метрологической базы мониторинга,

считать чрезвычайно важной проблему гармонизации национальных экологических нормативов,

отменить необходимость взаимопризнания результатов аккредитации измерительных лабораторий в Российской и Европейской системах аккредитации,

считать весьма актуальной оптимизацию и унификацию форм представления аналитической и экологической информации по сети INTERNET

Лекция №3

Мониторинг. Единая государственная система экологического мониторинга.

В охране окружающей среды и экологическом управлении важная роль отводится формированию системы экологического мониторинга. Само понятие мониторинг сегодня рассматривается как

Система наблюдений за состоянием объекта изучения, отражения динамики происходящих в нем изменений и прогноза развития ситуаций.

По масштабам обобщения информации различают

глобальный,

национальный,

региональный,

локальный,

импактный - “точечный” мониторинг объектов загрязнения.

По методам ведения:

биологический,

химический,

геофизический,

автоматический,

дистанционный (космический, авиационный и т.д.).

В России организационной формой экологического мониторинга является единая государственная система экологического мониторинга (ЕГСЭМ), которая начала создаваться по инициативе природоохранных органов в соответствии со специальными постановлениями Правительства.

Формируемая ЕГСЭМ включает в себя следующие компоненты:

мониторинг источников антропогенного воздействия на окружающую среду,

мониторинг загрязнения абиотического компонента природной среды,

мониторинг биотического компонента окружающей природной среды,

социально – гигиенический мониторинг,

обеспечение создания и функционирования экологических информационных систем.

После очередной реорганизации и слияния в 2000 году природоохранных органов управления в России экологическим мониторингом фактически руководят два специальных государственных органа, на которые возложены следующие основные функции:

Росгидромет – организация мониторинга состояния окружающей среды, ее загрязнения, радиационной обстановки на поверхности Земли и в околоземном космическом пространстве, комплексного фонового мониторинга и космического мониторинга состояния природных объектов, формирование и обеспечение деятельности и охраны государственной наблюдательной сети, ведение Единого государственного фонда данных о состоянии окружающей среды, ее загрязнение, а также централизованного учета экологической информации.

Министерство природных ресурсов РФ – общая координация деятельности министерств и ведомств, предприятий и организаций в области мониторинга объектов природной среды, организация мониторинга источников антропогенного воздействия на окружающую среду, мониторинга животного и растительного мира, наблюдение за состоянием недр и мониторинг водных объектов. А также мониторинг лесов.

Кроме того, в работе ЕГСЭМ принимают участие:

Санитарно–эпидемиологическая служба Минздрава России (осуществление мониторинга воздействия вредных факторов среды обитания на состояние здоровья населения),

Росземкадастр (мониторинг земель),

Госгортехнадзор России (мониторинг геологической среды, а также осуществление мониторинга промышленной безопасности),

Минатом России (мониторинг радиационно–опасных объектов и территорий),

Минобороны России (осуществление мониторинга окружающей природной среды и источников воздействии на нее на военных объектах),

Минсельхоз России (отраслевой мониторинг окружающей среды, животных и растений на земля сельхозназначения),

Госкомрыболовства России (мониторинг рыб и гидробионтов),

Роскартография (осуществление топографо–геодезического и картографического обеспечения ЕГСЭМ.

ЕГСЭМ в настоящее время решает следующие задачи:

разработка программ наблюдения за состоянием окружающей природной среды на территории России, в ее отдельных регионах и районах,

организация наблюдений и проведение измерений показателей объектов экологического мониторинга,

обеспечение достоверности и сопоставление результатов наблюдений как в отдельных районах, так и по всей территории России,

сбор и обработка результатов наблюдений,

организация хранения результатов наблюдений, ведение специальных банков данных,

оценка и прогноз состояния объектов окружающей природной среды и антропогенных воздействий на них, состояния природных ресурсов, откликов экосистем и показателей здоровья населения на изменения в окружающей природной среде,

организация и проведение оперативного контроля, измерений радиоактивного и химического загрязнения ОС, образовавшегося в результате аварий и катастроф, а также прогнозирование обстановки и оценка нанесенного природе ущерба,

обеспечение доступности экологической информации широкому кругу потребителей, включая население, общественные движения и организации,

информационное обеспечение органов управления информацией о состоянии окружающей природной среды, качестве и количестве природных ресурсов и показателях экологической безопасности,

разработка и реализация единой научно – технической политики в области экологического мониторинга.

В структуре ЕГСЭМ существуют тематические и территориальные подсистемы экологического мониторинга.

Тематические осуществляют наблюдение и контроль состояния отдельных объектов. Каждая тематическая система состоит из одной или нескольких ведомственных (специализированных) систем наблюдения и контроля, объединенных по принципу “общности объекта” мониторинга.

Например:

Государственный мониторинг водных объектов, запасов поверхностных и подземных вод осуществляет Министерство природных ресурсов России. Это министерство вместе с другими федеральными органами исполнительной власти (прежде всего с Росгидрометом и Санэпидемслужбой Минздрава России) принимает совместные решения по вопросам проведения мониторинга отдельных ресурсов, организации мониторинга источников антропогенного воздействия на объекты природной среды, мониторинга недр, животного и растительного мира (включая леса), а также создания геоинформационных систем (ГИС) по видам природных ресурсов.

Территориальные подсистемы ЕГСЭМ создаются в соответствии с административным делением РФ.

В рамках ЕГСЭМ следует рассматривать и производственный мониторинг окружающей среды, означающий, что природопользователи обязаны сами вести учет и осуществлять отчетность о воздействии на окружающую среду.

Структурными звеньями любой подсистемы ЕГСЭМ являются:

измерительная система (средства и методы измерения),

информационная система (базы и банки данных),

системы моделирования и оптимизации показателей наблюдаемых объектов),

система восстановления и прогноза полей экологических и метеофакторов,

система подготовки решений и доведения их (а также самой экологической информации) до потребителей.

Построение измерительного комплекса систем экологического мониторинга основывается на использовании точечного и интегрального методов измерений с помощью стационарных (стационарные посты наблюдения) и мобильных (автомобили – лаборатории) технических средств измерений.

Получение информации обеспечивается тремя группами приборов, измеряющими:

фоновые показатели,

фактические концентрации загрязняющих веществ вблизи источников загрязнения окружающей среды или в местах работы и проживания населения,

метрологические характеристики.

Система экологического мониторинга предусматривает не только контроль состояния ОС и здоровья населения, но и возможность активного воздействия на ситуацию.

Появляется возможность управления источниками загрязнения на основании результатов математического моделирования деятельности промышленных объектов или регионов. Экологический мониторинг предусматривает также расчеты и разработку математических моделей промышленных объектов и территорий.

Моделирование обычно осуществляется на двух уровнях.

Первый уровень обеспечивает моделирование технологических процессов отдельных производств с учетом локальных влияний частных параметров этих процессов на окружающую среду.

Второй уровень обеспечивает эквивалентное моделирование на основе общих показателей работы группы промышленных объектов и степени их воздействия на окружающую среду.

Экологический контроль определяется в ст. 68 Закона РФ “Об охране окружающей природной среды” (от 19.12.91) как наблюдение за состоянием ОПС и ее изменением под влиянием хозяйственной и иной деятельности, а также как проверка выполнения планов и мероприятий по охране природы, рациональному использованию природных ресурсов, оздоровлению окружающей среды, соблюдению требований природоохранного законодательства и нормативов качества ОПС, осуществляемые системой экологического контроля, состоящей из государственной службы наблюдения (ЕГСЭМ), государственного, производственного и общественного контроля.

Экологический мониторинг в ст. 39 Закона определяется как наблюдение за происходящими в окружающей среде физическими, химическими, биологическими процессами, за уровнем загрязнения атмосферного воздуха, почв, водных объектов, за последствиями его влияния на растительный и животный мир, а также как обеспечение заинтересованных организаций и населения текущей и экстренной информацией об изменениях в окружающей природной среде, предупреждениями и прогнозами ее состояния.

Средства контроля окружающей среды (средства эко–аналитического контроля) – совокупность приборов и других технических приспособлений (устройств) для осуществления мониторинга загрязнений окружающей среды, к которым относятся: приспособления для отбора из объектов окружающей среды проб, их хранения, транспортировки, идентификации или непосредственного обнаружения загрязняющих веществ или физических факторов в контролируемой среде, а также устройств для обработки, отображения и передачи получаемой соответствующей информации.

Технология контроля окружающей среды – это совокупность методов (способов) и зафиксированная последовательность операций (процедур) осуществления наблюдений (измерений) показателей окружающей среды в процессе экологического мониторинга с помощью технических и иных средств для получения (производства) информации о состоянии окружающей среды и наличии в ней загрязнений, из характере, качественном составе и количественном содержании в объектах среды.

Загрязнение окружающей среды – это вызванное антропогенной деятельностью внесение (поступление) в окружающую среду или самопроизвольное возникновение (образование) в ней новых (нехарактерных) вредных химических веществ, физических факторов, биологических агентов, превышение за определенное время установленной нормы или естественного многолетнего среднего уровня их количественной характеристики в объеме окружающей среды.

Лекция №4