- •Глава 8 биоорганическая химия

- •Основные понятия

- •Классификация и номенклатура органических соединений

- •Функциональные группы, указываемые только в префиксах, и соответствующие им классы органических соединений

- •Функциональные группы в порядке старшинства и соответствующие им классы соединений

- •Пространственное строение органических соединений

- •8.4. Реакции в органической химии

- •8.5. Электронные и стерические эффекты

- •8.6. Электрофильные реакции

- •( Реакции электрофильного присоединения (ае)

- •Влияние заместителей на скорость и направление электрофильных реакций

- •8.7. Нуклеофильные реакции

- •8.8. Радикальные реакции

- •Контрольные вопросы

Глава 8 биоорганическая химия

Основные понятия

Органическая химия — это химия углеводородов и их производных, включая гетероциклические соединения.

Благодаря способности атомов углерода образовывать химические связи друг с другом и с атомами большинства других элементов (элементов-органогенов, металлов) число органических соединений, известных на сегодняшний день, чрезвычайно велико (более 10 млн) и продолжает неуклонно увеличиваться.

Проникновение органической химии в смежные науки: биохимию, молекулярную биологию, медицину, генную инженерию — привело не только к изучению свойств и установлению структуры природных соединений, но и к синтезу витаминов, белков, нейропептидов, олигонуклеотидов, нуклеиновых кислот, антибиотиков, ферментов и других биологически активных соединений; наконец, к синтезу активного гена (1976), синтезу веществ с заранее заданными свойствами.

Биоорганическая химия, возникшая как самостоятельная область химии в 1950-е гг., изучает связь между химической структурой, пространственным строением органических веществ и их биологическими функциями.

Задачи, решаемые биоорганической химией, тесно связаны с практическими задачами медицины.

Объектами исследования биоорганической химии являются:

биополимеры;

низкомолекулярные соединения — регуляторы обмена веществ и функционирования различных систем организма (витамины, гормоны, антибиотики, простагландины и др.);

синтетические биологически активные соединения (лекарственные препараты, пестициды и т.д.).

Одна из основных проблем при изучении органической химии состоит в том, чтобы систематизировать огромное количество соединений и их многочисленные химические превращения.

Классификация и номенклатура органических соединений

Чрезвычайное многообразие органических соединений объясняется уникальной способностью атомов углерода соединяться между собой, образуя достаточно прочные углерод-углеродные связи и, следовательно, достаточно длинные углеродные цепи. Углеродная цепь является составной частью любого, даже очень сложного органического соединения (в этом случае углеродную цепь часто называют углеродным скелетом) и наиболее устойчива в ходе химических реакций. Поэтому закономерно, что именно структура углеродной цепи положена в основу классификации органических соединений.

Цепи углеродных атомов могут быть открытыми (незамкнутыми), в этом случае соединения называют ациклическими (алифатическими:); цепи могут быть замкнутыми, тогда соединения называют циклическими. И те, и другие в свою очередь могут быть насыщенными и ненасыщенными, разветвленными и неразветв- ленными (рис. 8.1).

Существуют и другие способы классификации органических соединений. Например, по характеру атома-органогена, образующего связь с атомом углерода, органические соединения подразделяют на кислородсодержащие, азотсодержащие, галогенопроизводные, сераорганические, фосфорорганические, а также металлоорганические соединения.

Рис.

8.1. Классификация органических соединений

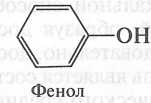

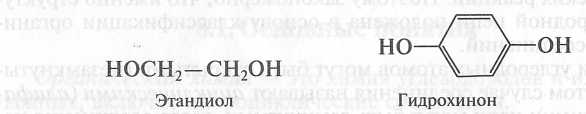

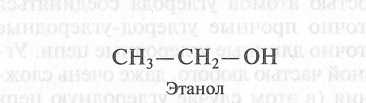

Функциональные производные углеводородов классифицируют также по числу и характеру функциональных групп на моно-, поли- и гетерофункциональные соединения, например:

•

полифункциональные

соединения

•

гетерофункциональные

соединения

К гетерофункциональным соединениям относятся углеводы и аминокислоты.

Свойства органических соединений определяются наличием кратных связей и природой заместителей в углеродной цепи.

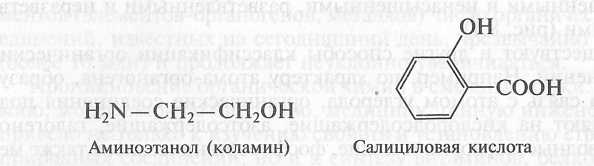

Функциональная группа — это атом или группа атомов, обязательно содержащая гетероатом, которые определяют принадлежность соединения определенному классу и ответственны за его химические свойства (табл. 8.1, 8.2).

Свойства какого-либо класса соединений определяются прежде всего и в большей степени наличием определенной функциональной группы, в меньшей степени — строением углеродной цепи.

Для персонификации индивидуального органического соединения может быть использована его структурная формула, а также его название, составленное в соответствии с определенными правилами (номенклатурой). Различают традиционную номенклатуру, которая включает исторически сложившиеся (тривиальные) названия веществ, и рациональную, позволяющую по названию соединения воспроизвести его структурную формулу. Главный принцип номенклатуры заключается в том, что название складывается из обозначения фрагментов структуры и знаков (цифр