Лабораторная работа №10

Определение вязкости жидкости капиллярным вискозиметром

Цель работы: ознакомиться с работой капиллярного вискозиметра, и исследовать вязкость жидкости.

Оборудование: вискозиметр, термометр, секундомер, сосуд-термостат, электроплитка, резиновая груша, сосуд с испытуемой жидкостью, сосуд с водой, воронка, мензурка, пипетка.

Теория вопроса и метод выполнения работы

При ламинарном движении жидкости между двумя параллельными соприкасающимися слоями жидкости, которые двигаются с разными скоростями, возникает сила внутреннего трения. Величина этой силы может быть определена по формуле:

![]() , (1)

, (1)

где

![]() – площадь соприкасающихся слоев,

– площадь соприкасающихся слоев,

![]() – градиент скорости, а

– градиент скорости, а

![]() – коэффициент внутреннего трения

жидкости. На основании формулы (1) легко

показать, что коэффициент внутреннего

трения численно равен силе внутреннего

трения, возникающей при ламинарном

течении между двумя слоями жидкости

при площади соприкосновения, равной

единице, и при градиенте скорости, также

равном единице. Коэффициент внутреннего

трения в системе СИ измеряется в Н∙с/м2,

а в системе CГC

в дин∙с/см2.

Единица коэффициента внутреннего трения

в системе СГС называется пуаз. На практике

часто употребляется единица в сто раз

меньшая – сантипуаз. Вязкость около

одного сантипуаза имеет вода при 20 ºС.

– коэффициент внутреннего трения

жидкости. На основании формулы (1) легко

показать, что коэффициент внутреннего

трения численно равен силе внутреннего

трения, возникающей при ламинарном

течении между двумя слоями жидкости

при площади соприкосновения, равной

единице, и при градиенте скорости, также

равном единице. Коэффициент внутреннего

трения в системе СИ измеряется в Н∙с/м2,

а в системе CГC

в дин∙с/см2.

Единица коэффициента внутреннего трения

в системе СГС называется пуаз. На практике

часто употребляется единица в сто раз

меньшая – сантипуаз. Вязкость около

одного сантипуаза имеет вода при 20 ºС.

Для измерения коэффициента внутреннего трения не очень вязких жидкостей широко применяются капиллярные вискозиметры. В клиниках для определения коэффициента вязкости крови применяется вискозиметр ВК-4.

В основе этого метода лежит формула Пуазейля, имеющая вид:

![]() , (2)

, (2)

где

![]() –

объем жидкости, протекающей по узкой

трубке за время

–

объем жидкости, протекающей по узкой

трубке за время

![]() ,

,

![]() –

радиус трубки,

–

радиус трубки,

![]() – длина трубки,

– длина трубки,

![]() – разность давлений на концах трубки,

— время протекания жидкости,

–

коэффициент вязкости жидкости.

– разность давлений на концах трубки,

— время протекания жидкости,

–

коэффициент вязкости жидкости.

Для определения коэффициента вязкости какой-либо жидкости с помощью формулы Пуазейля обычно делают два измерения. Измеряют время протекания какого-то объема исследуемой жидкости и время протекания такого же объема жидкости, коэффициент вязкости которой хорошо известен, например, дистиллированной воды.

В этом случае уравнение (2) для эталонной жидкости будет иметь вид:

![]() ,

(3)

,

(3)

а для исследуемой жидкости:

![]() . (4)

. (4)

Приравняв

правые части уравнений (3) и (4) и, сократив

![]() ,

,

![]() и

и

![]() ,

получим следующую формулу:

,

получим следующую формулу:

![]() . (5)

. (5)

Величина в вискозиметре зависит от разности уровней жидкости в коленах вискозиметра:

![]() , (6)

, (6)

где

![]() – плотность жидкости, a

– плотность жидкости, a

![]() –

разность уровней жидкости в коленах

вискозиметра. При одинаковых

разностях

уровней

исследуемой

и эталонной жидкостей, отношение давлений

–

разность уровней жидкости в коленах

вискозиметра. При одинаковых

разностях

уровней

исследуемой

и эталонной жидкостей, отношение давлений

![]() равно отношению плотностей этих

жидкостей.

равно отношению плотностей этих

жидкостей.

Величина уменьшается по мере вытекания жидкости, но отношение разностей давлений при равных условиях остается постоянным. Поэтому формулу (5) можно написать следующим образом:

![]() .

(7)

.

(7)

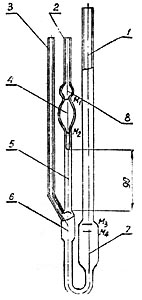

Устройство и принцип работы капиллярного вискозиметра

Вискозиметр

капиллярный стеклянный типа ВПЖ-1 с

висячим уровнем (рис. 1) состоит из

измерительного резервуара (4),

ограниченного двумя кольцевыми отметками

![]() и

и

![]() ;

резервуар переходит в капилляр (5)

и резервуар (6),

который соединен с изогнутой трубкой

(3)

и трубкой (1).

;

резервуар переходит в капилляр (5)

и резервуар (6),

который соединен с изогнутой трубкой

(3)

и трубкой (1).

Трубка

(1)

имеет резервуар (7)

с двумя отметками

![]() и

и

![]() ,

указывающими пределы накопления

вискозиметра жидкостью. Жидкость из

резервуара (4)

по капилляру (5)

стекает в резервуар (6)

по стенкам последнего, образуя у нижнего

конца капилляра «висячий уровень».

,

указывающими пределы накопления

вискозиметра жидкостью. Жидкость из

резервуара (4)

по капилляру (5)

стекает в резервуар (6)

по стенкам последнего, образуя у нижнего

конца капилляра «висячий уровень».

Изменение вязкости при помощи капиллярного вискозиметра основано на определении времени истечения через капилляр определенного объема жидкости из измерительного резервуара.

Перед определением вязкости жидкости вискозиметр должен быть тщательно промыт и высушен.

Испытуемая жидкость заливается в чистый вискозиметр через трубку (1) так, чтобы уровень ее установился между отметками и . На концы трубок (2) и (3) надевают резиновые трубки, причем, первая из них снабжена краном и резиновой грушей, вторая – краном.

Вискозиметр устанавливают вертикально в жидкостный термостат, так, чтобы уровень воды находился на несколько сантиметров выше расширения (8).

Рис. 1. Капиллярный вискозиметр ВПЖ-1

При

температуре измерения выдерживают

прибор не менее 15 минут, после чего

засасывают (грушей) при закрытой трубке

(3)

жидкость выше отметки

![]() примерно до половины резервуара (8)

и перекрывают кран, соединенный с трубкой

(2).

примерно до половины резервуара (8)

и перекрывают кран, соединенный с трубкой

(2).

Если вязкость жидкости менее 500-1000 сантистоксов, открывают кран на трубке (2) и освобождают зажим на трубке (3).

При более вязких жидкостях сначала открывают трубку (3), затем трубку (2).

Далее

измеряют время понижения уровня в трубке

(2)

от отметки

до отметки

![]() .

.

Необходимо при этом обращать внимание на то, чтобы к моменту подхода уровня жидкости к отметке в расширении (6) образовался висячий уровень, а в капилляре не было бы пузырьков воздуха.

Вязкость вычисляют по формуле (8) по среднему (из нескольких измерений) времени истечения жидкости:

![]() (8)

(8)

где

– кинематическая вязкость жидкости в

сантистоксах,

– время истечения жидкости в секундах,

![]() – ускорение силы тяжести в месте

измерения в см/c2.

– ускорение силы тяжести в месте

измерения в см/c2.

Расчеты по формуле (8) будут достаточно точными, так как диаметр капилляра вискозиметра 0,43 мм. При использовании вискозиметров Освальда, медицинских вискозиметров формула (8) используется только для грубых расчетов. Поэтому вычисления коэффициента вязкости ведутся по соотношению (7).