- •II. Методические рекомендации по работе на учебных занятиях с преподавателем.

- •Справочные данные.

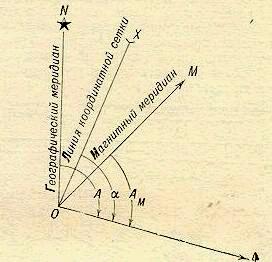

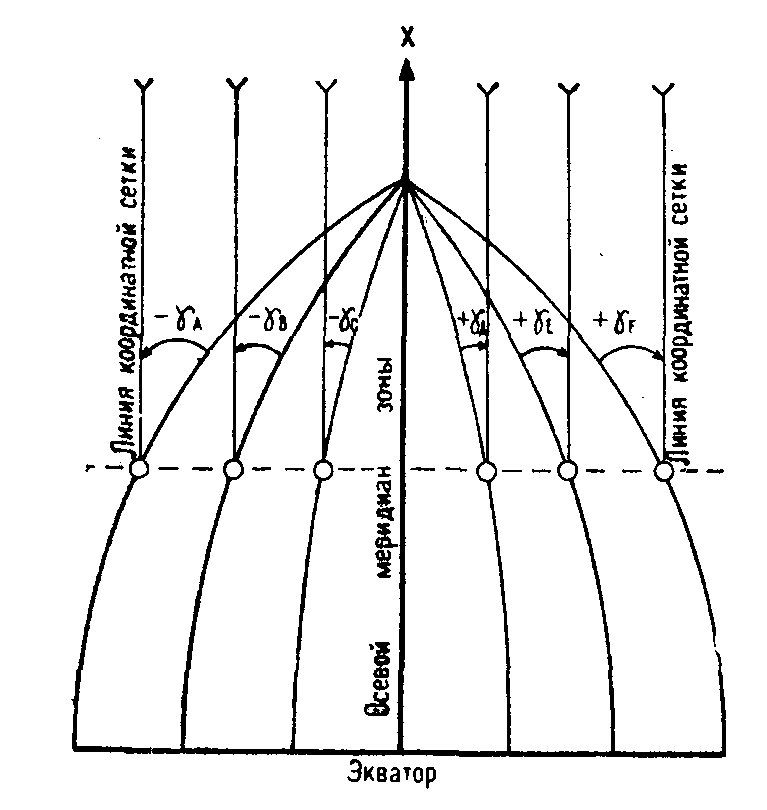

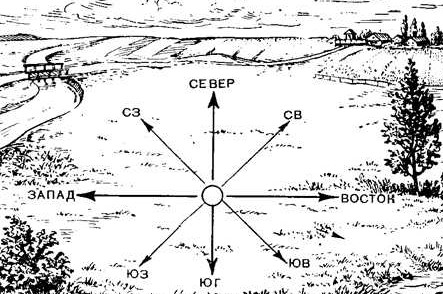

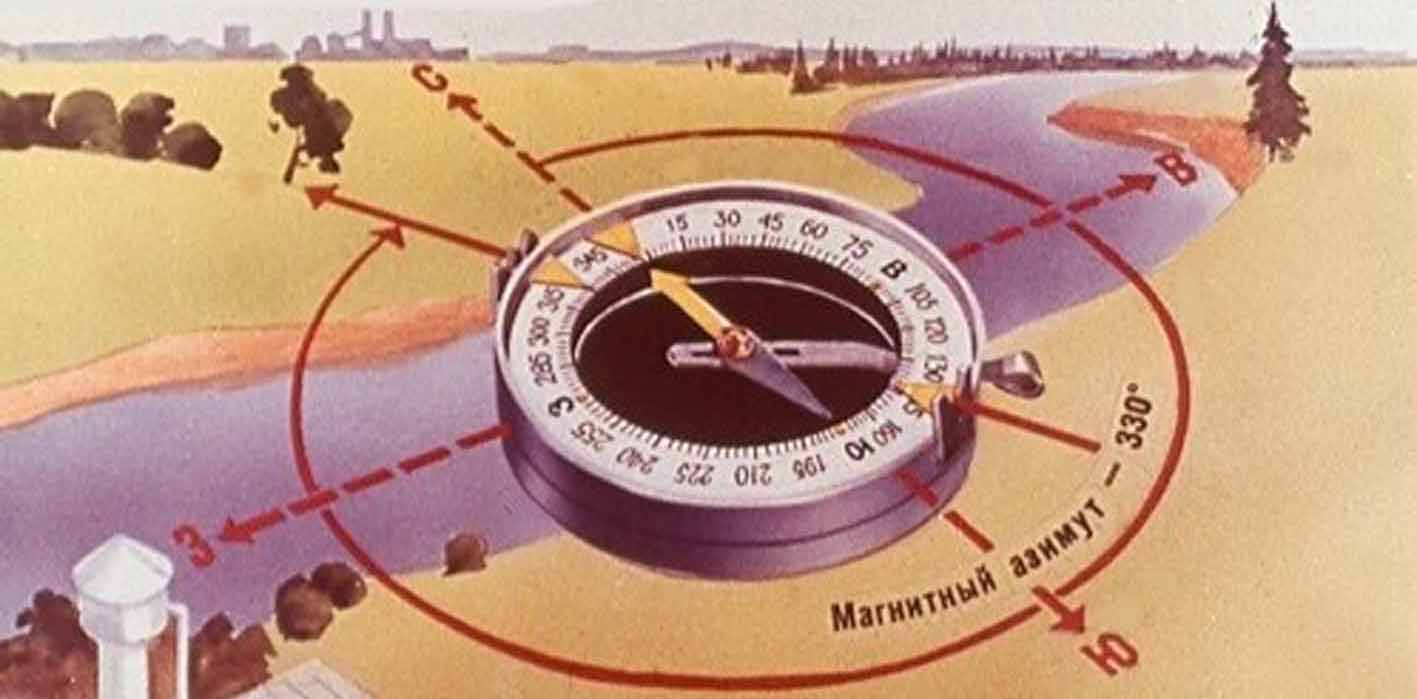

- •Определение азимута и дирекционных углов.

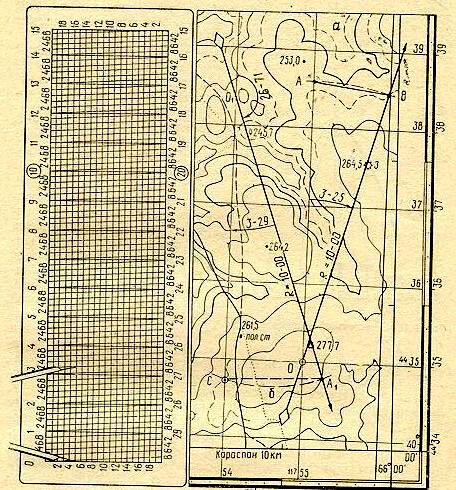

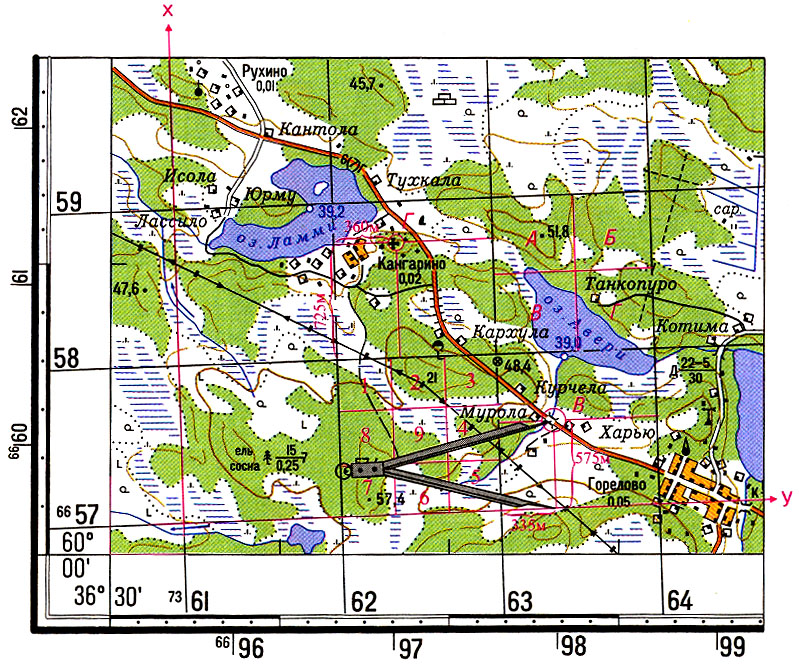

- •Определение прямоугольных координат

- •Определение географических координат

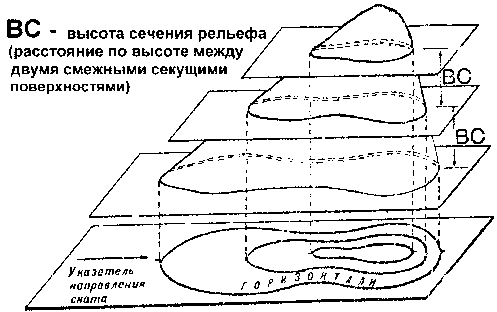

- •Определение высот и взаимного превышения точек местности

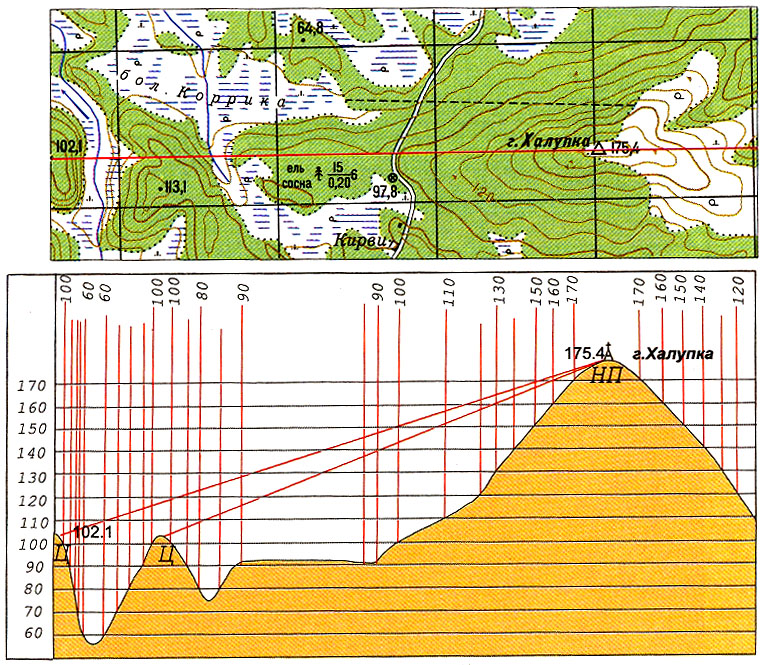

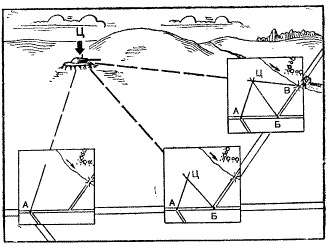

- •Построение профиля и определение взаимной видимости

- •Определение полей невидимости

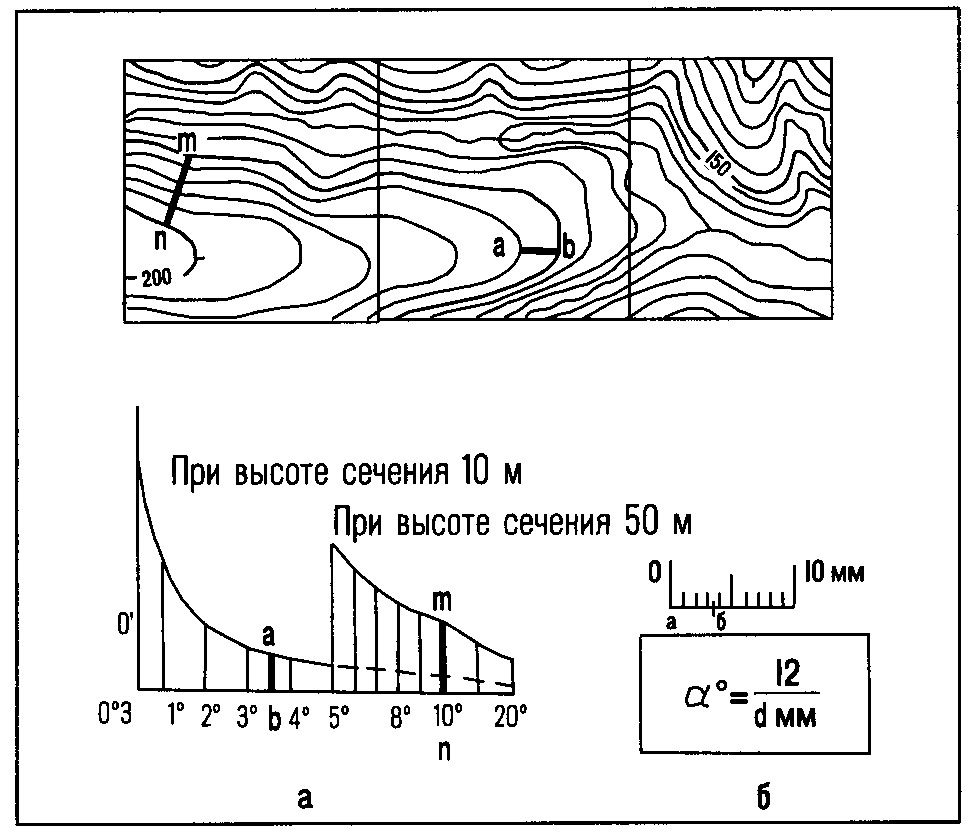

- •Определение крутизны ската

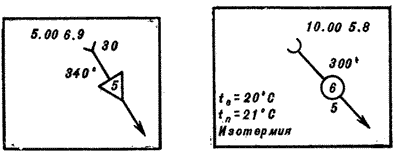

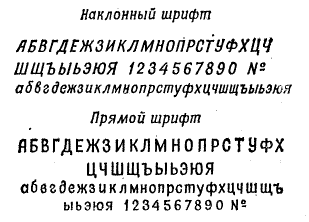

- •Основные условные обозначения, применяемые в боевых документах1 Пункты управления и средства связи.

- •Условные знаки элементов рельефа, не выражающихся горизонталями.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение………………………………………………………………

Методические рекомендации по работе на учебных занятиях

Содержание дисциплины

Тема № 1. Предмет и задачи военной топографии. Топографические планы и карты.

Тема № 2. Классификация и назначение топографических карт Российской Федерации и иностранных государств.

Тема № 3. Чтение карты.

Тема № 4. Измерения по карте.

Тема № 5. Ориентирование на местности без карты и по карте.

Тема № 6. Координатные системы, применяемые в войсках.

Тема № 7. Изучение рельефа местности по карте.

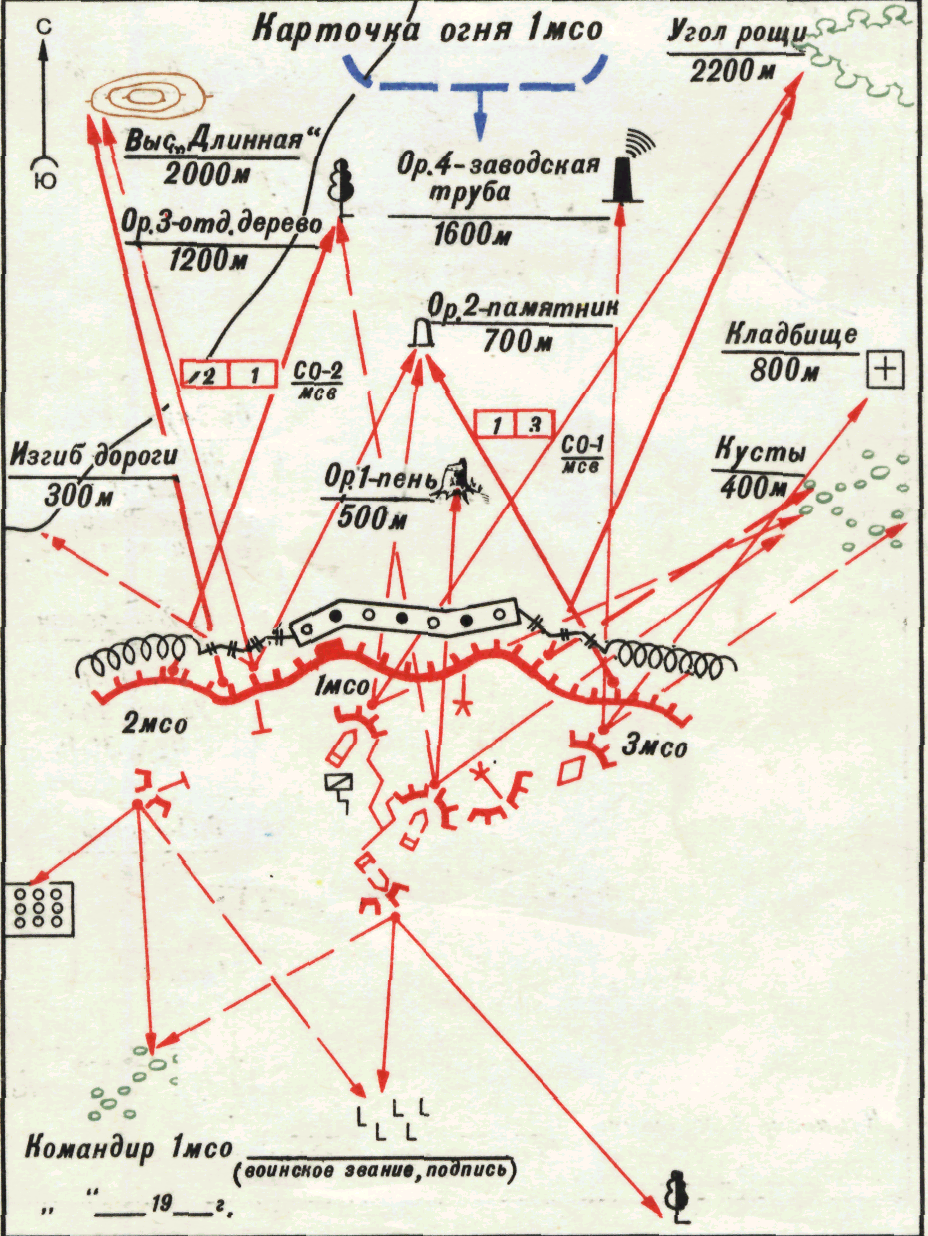

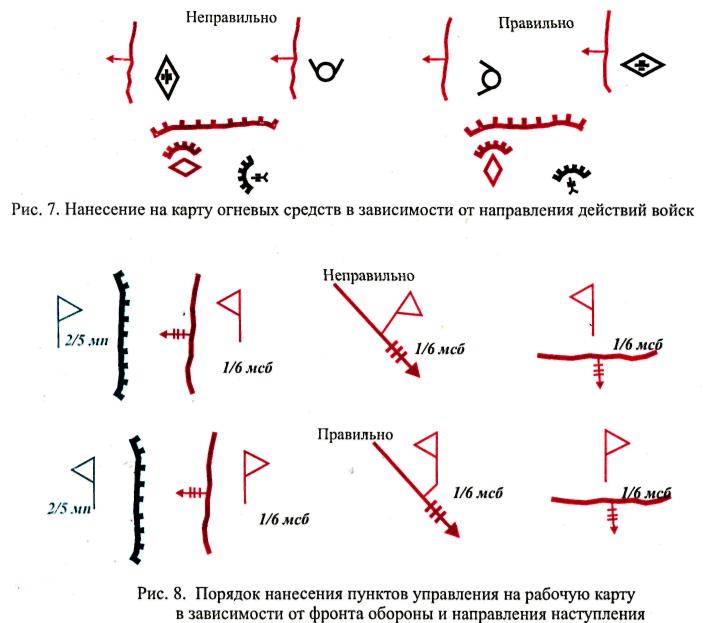

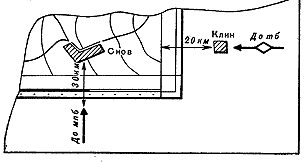

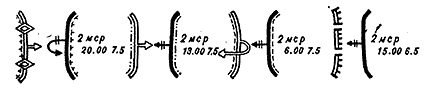

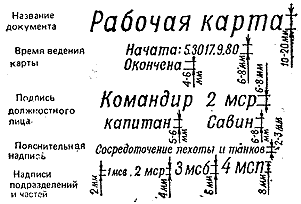

Тема № 8. Боевые графические документы.

Перечень теоретических вопросов, рекомендуемых для проведения тестирования в целях анализа и контроля уяснения студентами УВЦ изученных тем по дисциплине «Военная топография»

Практикум………………………………………………

Литература и материальное обеспечение………….…………..........

Краткий словарь терминов…..………………..………………...……...

Основные формулы ………………………………….………………….

Перечень и условия выполнения нормативов по военной топографии…….………………....

Приложения……………………………………………………

I. ВВЕДЕНИЕ.

Данное пособие предназначено для оказания помощи студентам УВЦ в изучении дисциплины «Военная топография» на лекциях, практических и групповых занятиях, а также при подготовке ко всем видам занятий и зачету. Дисциплина ''Военная топография'' является одной из базовых дисциплин, определяющих тактическую подготовку офицера.

Она создает основу для формирования устойчивых знаний и умений в использовании топографических карт, ориентировании и выполнении измерений на местности, а также в подготовке и порядке использования боевых графических документов.

Основной целью дисциплины является изучение тактических свойств местности и привитие умений ориентироваться на ней с использованием карты и без нее, овладение методикой оценки влияния свойств местности на действия подразделений в бою и подготовки исходных данных для движения по азимутам в пешем порядке.

В РЕЗУЛЬТАТЕ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТЫ УЧЕБНОГО

ВОЕННОГО ЦЕНТРА ДОЛЖНЫ:

ИМЕТЬ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ:

о топогеодезическом обеспечении войск (сил);

о топографических и электронных картах, методике их создания, использования при решении задач управления подразделениями (воинскими частями);

о геоинформационных системах военного назначения, методике их использования в автоматизированных системах управления войсками;

о топогеодезических картах иностранных государств;

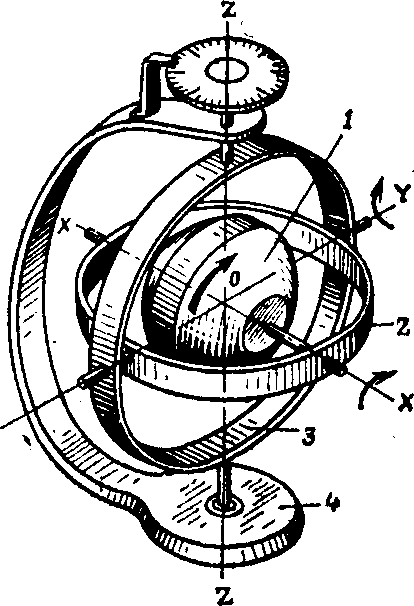

об общих принципах функционирования навигационных систем, устройстве и эксплуатации навигационной аппаратуры.

ЗНАТЬ:

разновидности и тактические свойства местности, их влияние на действия подразделений в боевой обстановке;

назначение и содержание топографических и электронных карт, планов городов, используемых в Вооруженных Силах Российской Федерации;

разграфку и номенклатуру топографических и электронных карт, системы координат, применяемые на картах;

способы измерения и ориентирования на местности по карте и без карты;

методику изучения и оценки по топографической и электронной карте тактических свойств местности, их влияние на организацию и действия подразделений в бою, в том числе с использованием геоинформационных систем военного назначения;

способы дешифрирования аэрофотоснимков и определения по ним координат элементов боевых порядков своих войск и противника;

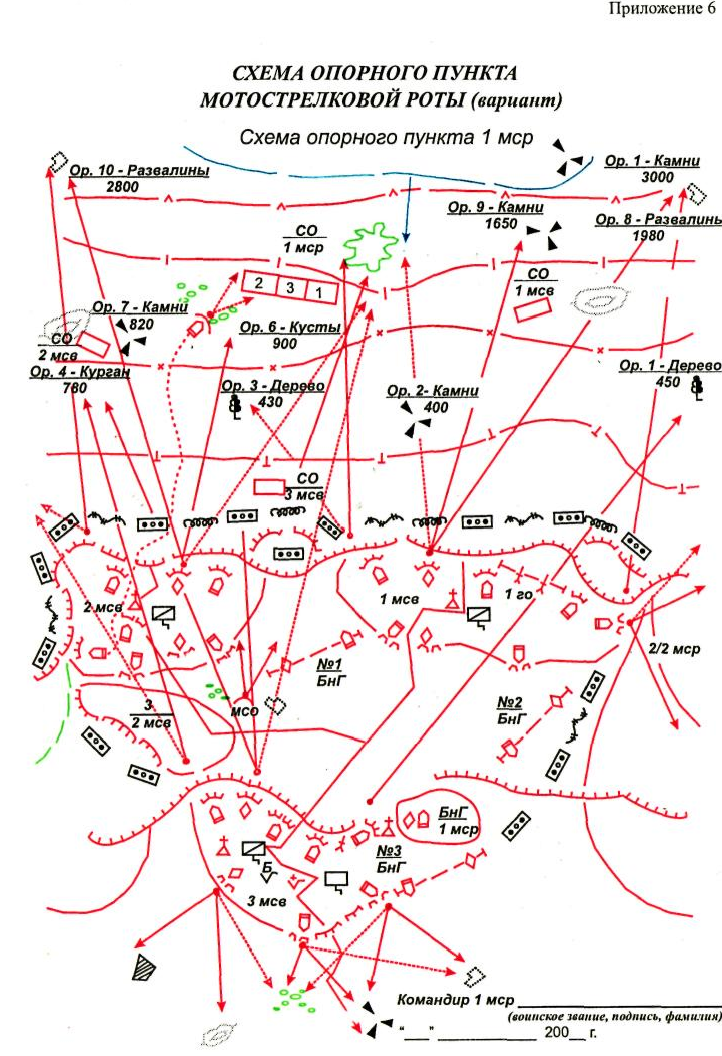

виды, назначение боевых графических документов, порядок их составления и ведения;

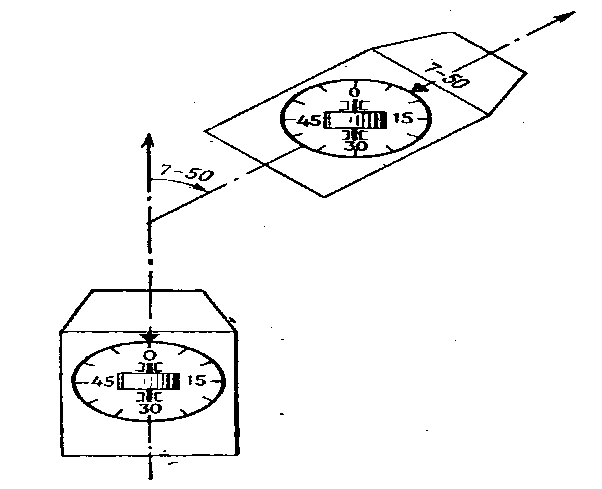

назначение, общее устройство, принципы и способы работы с навигационной аппаратурой (по видам и родам войск Вооруженных Сил Российской Федерации).

УМЕТЬ:

читать топографические и электронные карты, выполнять измерения по ним;

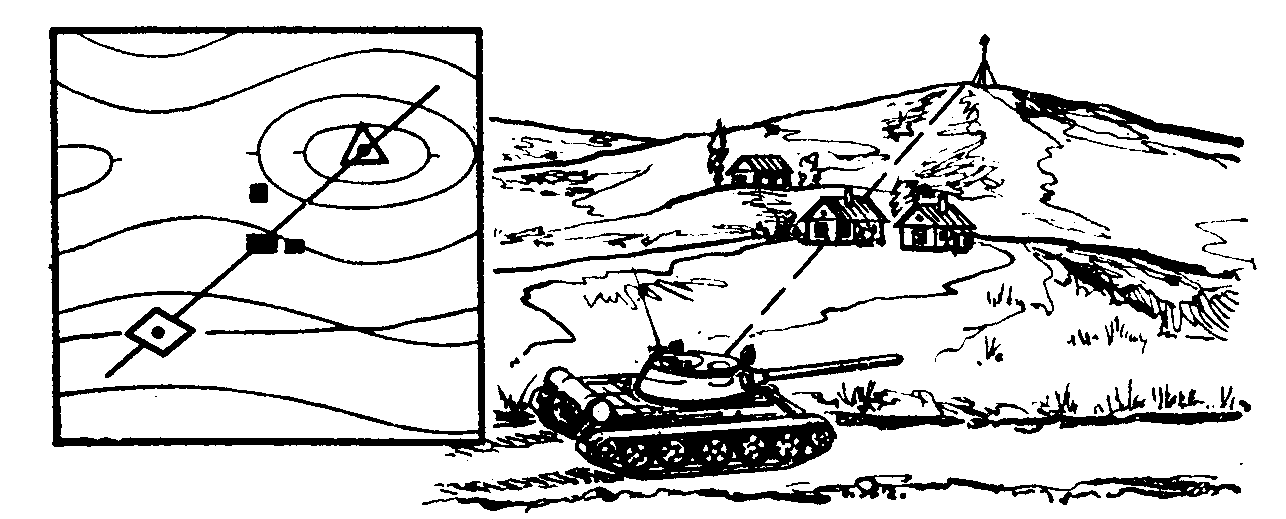

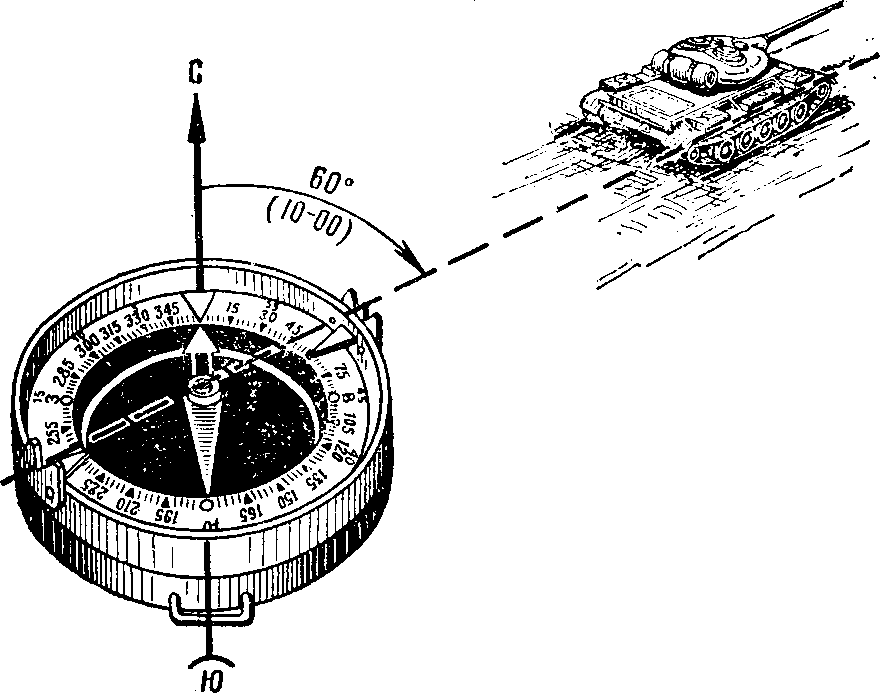

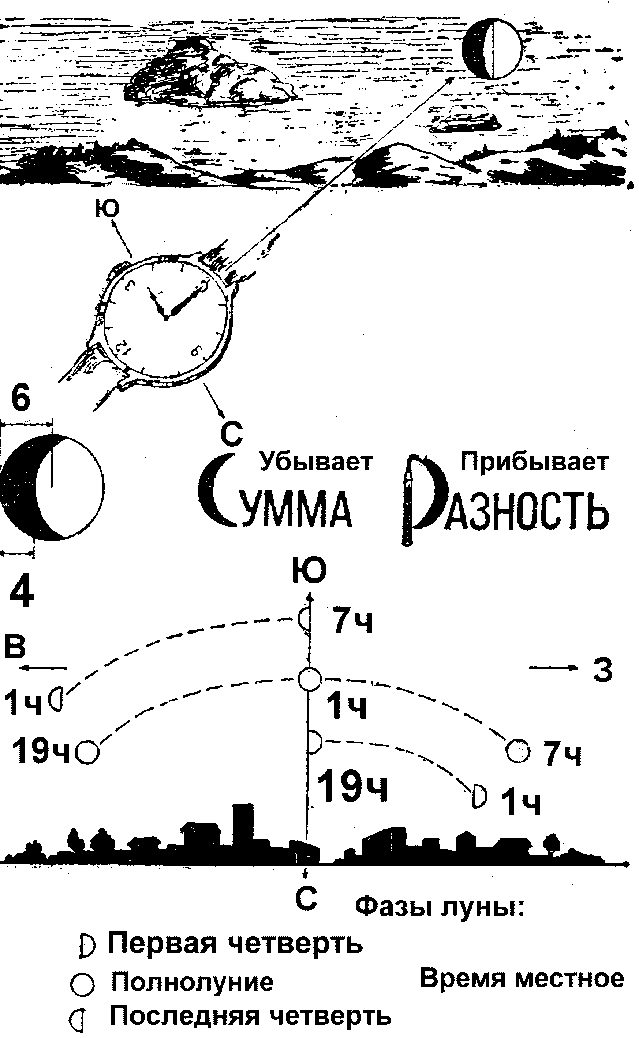

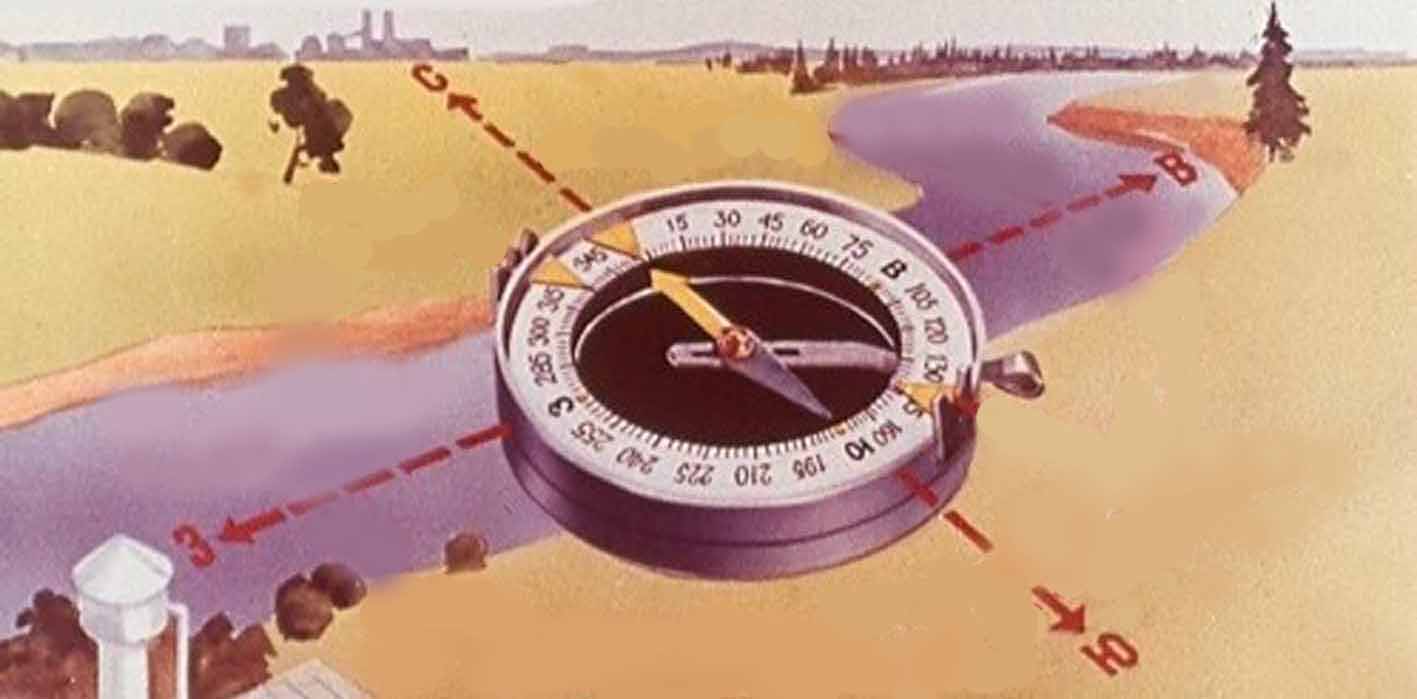

ориентироваться на местности без карты и по карте в пешем порядке и на военной технике, днем и ночью;

изучать и оценивать тактические свойства местности по топографической и электронной карте и без нее в районе действий подразделений связи;

определять по топографической и электронной карте координаты целей, элементы боевых порядков войск и давать целеуказания;

дешифрировать по аэрофотоснимкам объекты противника, определять их координаты;

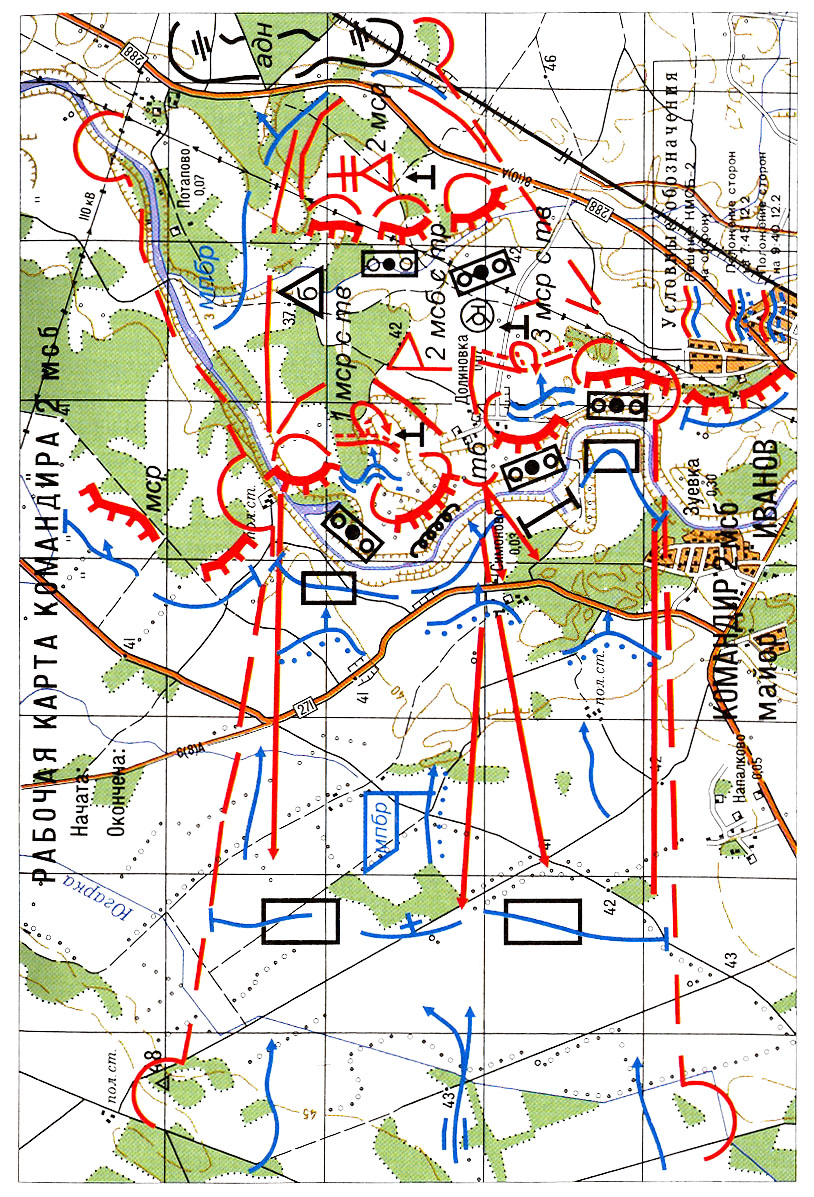

составлять и вести боевые графические документы, рабочую карту командира, в том числе и в электронном виде;

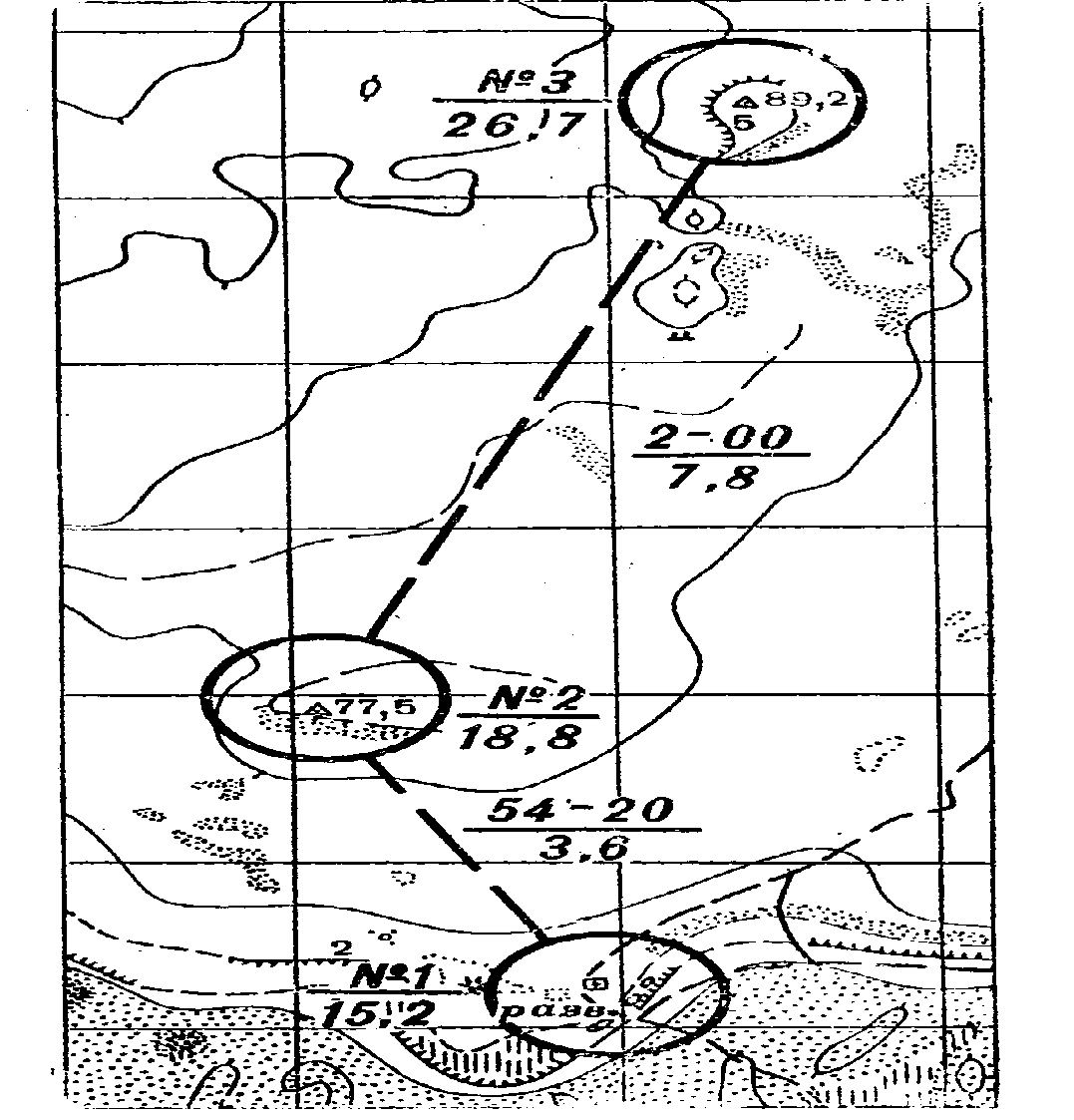

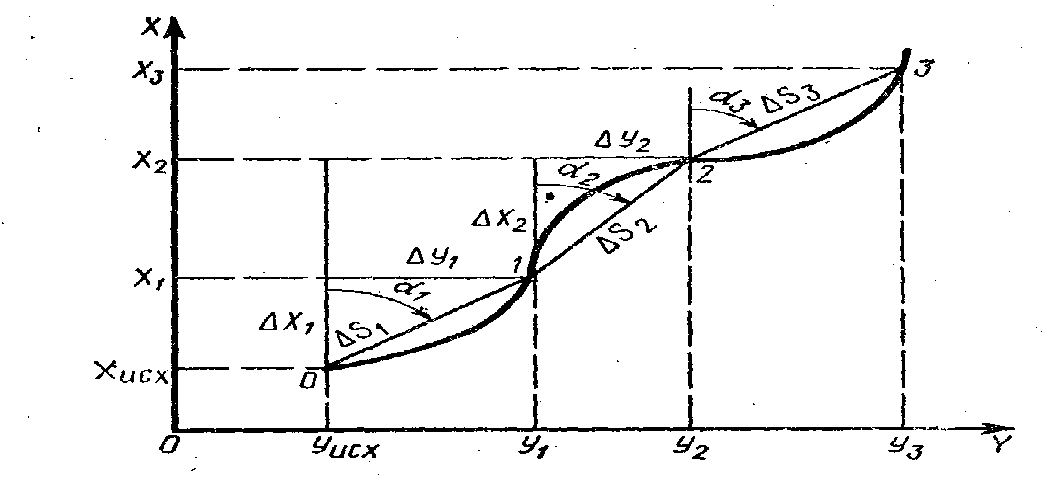

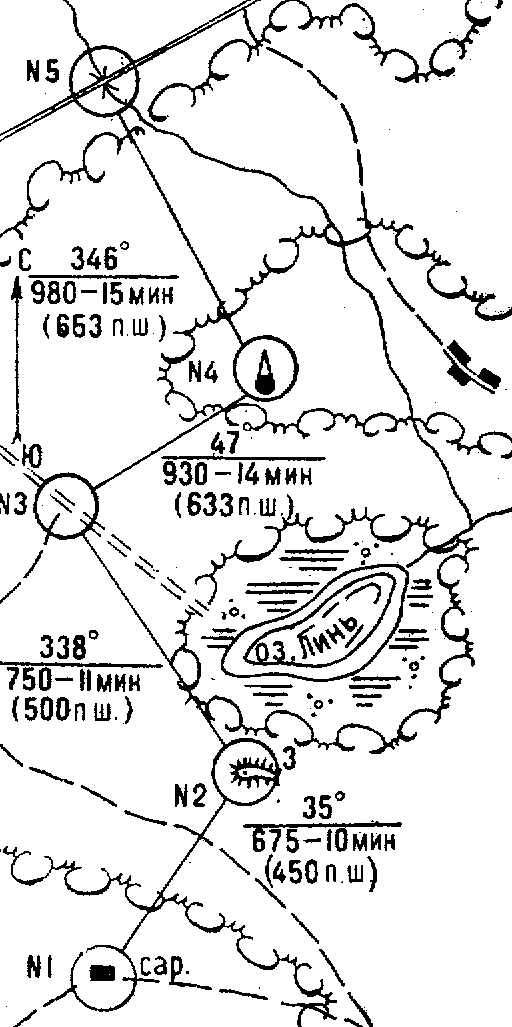

готовить исходные данные для движения по азимутам в пешем порядке и на машинах;

осуществлять с помощью навигационной аппаратуры привязку боевых порядков, определять координаты объектов, выдерживать направление движения на указанный ориентир;

организовывать и проводить топографическую подготовку в подразделении (воинской части).

Основными видами занятий по дисциплине являются лекции, практические занятия, групповые занятия и семинары.

Лекции составляют основу теоретического обучения и дают систематизированные основы научных знаний по дисциплине, раскрывают состояние и перспективы развития соответствующей области науки и техники.

Практические занятия проводить в целях выработки практических умений в выполнении измерений и ориентировании на местности по карте и без нее; определении географических, плоских прямоугольных, полярных координат точек, объектов на карте; ведении рабочей карты. Занятия проводить в специализированном классе и на местности.

На занятиях в классе использовать топографические карты 1:25000, 1:50000, 1:100000, индивидуальные и тактические задания, практикум по военной топографии, комплекты карточек для чтения картографических знаков, технические средства обучения.

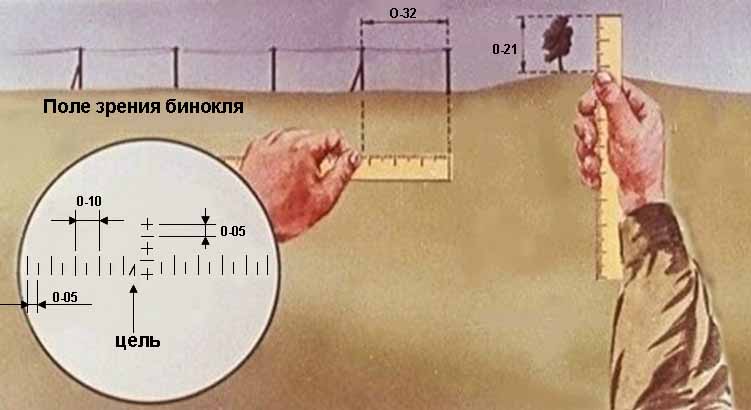

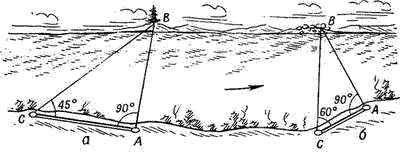

На полевых занятиях использовать топографические карты района местности, тактические задания, измерительные средства (бинокли, компасы, линейки), карточки (схемы) для движения по азимутам, средства связи, сигнальные средства, автомобиль для перевозки личного состава.

Полевые занятия проводить двумя преподавателями.

Групповые занятия проводить с целью приобретения курсантами практического опыта в подготовке рабочей карты для ориентирования на местности, в оценке интервала трассы радиорелейной линии связи.

На групповых занятиях все курсанты действуют в одной должности, выполняя функции командира отделения, взвода и начальника связи мотострелкового батальона.

Групповые занятия в классе с использованием топографических карт проводить двумя преподавателями.

На занятиях использовать индивидуальные и тактические задания, схемы, слайды.

Семинарские занятия проводятся в целях изучения теоретических положений с последующим их применением при решении задач, ведении рабочих карт, разработке и оформлении боевых и служебных документов, выполнении нормативов.

Главным их содержанием является практическая работа каждого курсанта на основании полученных теоретических знаний на занятии.

Особенностями в методике подготовки практических и групповых занятий является обязательная работа преподавателя в учебной группе накануне их проведения.

Обеспечение практической направленности преподавания дисциплины на всех видах занятий достигается использованием топографических карт, плакатов, схем, макета и реальной местности в районе проведения занятий.

Высокая интенсивность и эффективность достигаются использованием на занятиях элементов проблемного обучения, раздаточного материала, технических средств обучения, организацией на занятиях соревнования между курсантами, тренировкой в выполнении учебных задач на местности.

Умения курсантов в чтении топографической карты и выполнении измерений по ней формировать на практических занятиях.

Умению ориентироваться, готовить данные для движения по азимутам в пешем порядке обучать на практических занятиях на местности днем и ночью. При обучении движению по азимутам использовать средства связи и сигнальные средства.

Умения изучать и оценивать тактические свойства местности в районе действий подразделений связи вырабатывать тренировкой на всех практических занятиях на местности.

Формирование умений в определении координат целей, боевых порядков и выполнении целеуказаний достигать решением задач на практических занятиях в классе.

Умение курсантами изучать и оценивать свойства местности, выполнять измерения достигать в процессе их активной и творческой работы в ходе занятий, проводимых в следующей последовательности: практическое занятие, групповое занятие, тренировки в решении задач с использованием карты.

Формирование командно-методических навыков и навыков воспитательной работы осуществлять на всех видах занятий и во время консультаций.

Самостоятельная работа курсантов по дисциплине имеет целью закрепление и углубление полученных знаний и умений, выполнение учебных заданий, подготовки к предстоящим занятиям, зачету. Самостоятельную работу курсантов по дисциплине обеспечивать методическими рекомендациями, учебными пособиями, а также проведением индивидуальных и групповых консультаций.

В процессе изучения дисциплины важное значение имеет текущий контроль и промежуточная аттестация за качеством усвоения учебного материала.

Текущий контроль, предназначенный для проверки хода и качества усвоения учебного материала, стимулирования учебной работы курсантов, совершенствования методики проведения занятий, проводить на всех видах занятий. На практических занятиях, проводимых в классе, оценивать до 100% курсантов, на местности и на групповых занятиях – 100%. Формами текущего контроля занятий могут быть устный, письменный опрос, решение задач на карте.

Промежуточная аттестация имеет целью определить степень достижения учебных целей по учебной дисциплине и проводится в форме зачета с оценкой.

II. Методические рекомендации по работе на учебных занятиях с преподавателем.

Работа на лекциях.

Для конспекта лекций по военной топографии необходимо иметь общую тетрадь, которая должна быть подписана на первом листе и прошнурована. Листы тетради необходимо пронумеровать.

Для составления полного конспекта необходимо учиться быстро писать и использовать общепринятые сокращения и символы. Конспект не обязательно должен содержать все слова, которые говорит лектор. Необходимо учиться выделять и конспектировать самое главное в учебном материале.

В течение семестра преподаватель дисциплины «Военная топография» проверит и оценит несколько раз ведение конспекта каждым курсантом, а также даст указания по устранению отмеченных недостатков.

Очень важно на лекциях выработать умение вести полный конспект и одновременно осмысливать учебный материал. Формированию этого умения способствует опрос лектором курсантов на лекциях с выставлением оценок в Журнал учета учебных занятий по военной подготовке.

В конспекте каждый раздел дисциплины и каждая тема должны иметь четкий заголовок. Писать конспект необходимо аккуратно, не мельчить. Для заметок, дополнений, поправок необходимо оставлять поля.

Все основные определения, диктуемые лектором, формулы и выкладки должны быть записаны. Вслед за лектором необходимо выполнять графики и рисунки. Там, где будет указано лектором, пропустите место для выполнения заданий самостоятельной работы.

После каждого вопроса по плану лекции или другого вида занятий преподаватель задает аудитории вопрос: «Все ли понятно?» и курсанты имеют возможность получить от лектора подробные пояснения.

В часы самостоятельной работы лекционный материал целесообразно повторить, дооформить конспект.

Работа на практических занятиях.

Для практических занятий можно использовать тетрадь для лекций.

Практические занятия предназначены для формирования умений решения основных задач топогеодезического обеспечения войск и произведению расчетов по карте и без нее.

В начале практического занятия курсантам необходимо разобрать теоретические положения с последующим их применением при решении задач, также необходимо выяснить методы, способы и приемы решения задач.

Основное время уделять ведению рабочих карт, разработке и оформлению боевых графических документов и отработке приемов и нормативов, определенных Наставлением по топогеодезическому обеспечению войск и Сборником нормативов по боевой подготовке Сухопутных войск.

Для успешной работы на практических занятиях необходимо уметь:

осмыслить вопрос по условию задачи;

сопоставить вопрос с ранее изученной тематикой и методикой (метод аналогий);

проанализировать полученное решение.

Главным их содержанием является практическая работа каждого курсанта на основании полученных теоретических знаний на занятии.

Работа на групповых занятиях.

Работу на групповых занятиях проводить с целью закрепления умений курсантов в подготовке рабочей карты для ориентирования на местности, в оценке интервала трассы радиорелейной линии связи.

На групповых занятиях все курсанты действуют в одной должности, выполняя функции начальника связи мотострелкового батальона.

Групповые занятия в классе с использованием топографических карт проводить двумя преподавателями.

На занятиях использовать индивидуальные и тактические задания, схемы, слайды.

Особенностями в методике подготовки практических занятий и групповых упражнений является обязательная работа преподавателя в учебной группе накануне их проведения.

Обеспечение практической направленности преподавания дисциплины на всех видах занятий достигается использованием топографических карт, плакатов, схем, макета и реальной местности в районе проведения занятий.

Высокая интенсивность и эффективность достигаются использованием на занятиях элементов проблемного обучения, раздаточного материала, технических средств обучения, организацией на занятиях соревнования между курсантами, тренировкой в выполнении учебных задач на местности.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ.

Подготовка к лекционным занятиям.

В часы самостоятельной работы перед очередной лекцией необходимо внимательно прочитать конспект последней лекции и пастой разного цвета выделить заголовки, основные определения и формулы, формулировки понятий. Если что-то осталось непонятным в учебном материале, сделать пометку на полях и задать вопрос преподавателю во время индивидуальной консультации.

В усвоении материала основную роль должна играть память логическая, а не формальная. Запоминание должно достигаться через глубокое понимание. Работать с конспектом нужно с карандашом в руках, обязательно проделывая все выкладки, не ограничиваясь только чтением текста.

Материал можно считать усвоенным лишь в том случае, если удается спустя несколько часов (а еще лучше - на следующий день) воспроизвести выкладки, не заглядывая в книгу или конспект. Рекомендуется работать не только с конспектом, но и с учебными пособиями по дисциплине «Военная топография». Если лекция пропущена, оставьте место в конспекте и восстановите ее при первой же возможности.

Подготовка к практическим занятиям.

При подготовке к очередному практическому занятию курсантам необходимо выполнить задание на самостоятельную работу, которое, как правило, содержит задачи по предыдущему занятию и теоретические вопросы по теме очередного занятия.

Перед решением задач необходимо внимательно по тетради и рекомендованному учебному пособию повторить основные определения и формулы, разобранные примеры решения типовых задач и решенные самостоятельно на занятии задачи.

Для подготовки теоретических вопросов (основные определения, понятия) необходимо повторить по конспекту лекций и рекомендованному преподавателем учебному пособию учебный материал очередного практического занятия.

Особое внимание необходимо уделить пониманию тактического списка решаемых задач и используемых в них значений.

Индивидуальные и групповые консультации.

Индивидуальные и групповые консультации являются одной из форм руководства самостоятельной работой курсантов и оказания им помощи в освоении учебного материала.

Консультации проводятся преподавателями отдела в часы самостоятельной работы и во время подготовки к промежуточной аттестации. Консультации носят в основном индивидуальный характер.

При подготовке к проведению практических и групповых занятий проводятся групповые консультации. В отделе составляется график проведения консультаций в течение семестра и проведения промежуточной аттестации.

III. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.

Тема № 1. Предмет и задачи военной топографии. Топографические планы и карты.

Предмет и задачи военной топографии и порядок ее изучения.

Военная топография – специальная военная дисциплина о способах и средствах изучения и оценки местности, ориентирования на ней и производства полевых измерений для обеспечения боевой деятельности войск (сил), о правилах ведения рабочих карт командиров и разработки боевых графических документов.

Главной задачей военной топографии является изыскание наиболее рациональных способов и средств получения информации о местности. Основным источником информации о топографических элементах местности, их взаимном положении, координатах, размерах, очертаниях и других количественных и качественных характеристиках объектов являются топографические карты. Другими средствами получения данных, отсутствующих на топографических картах, служат специальные карты и аэрофотоснимки.

Военная топография тесно связана с тактикой, теорией и практикой топогеодезического обеспечения боевых действий войск, использует достижения геодезии, картографии, аэрофототопографии и других наук.

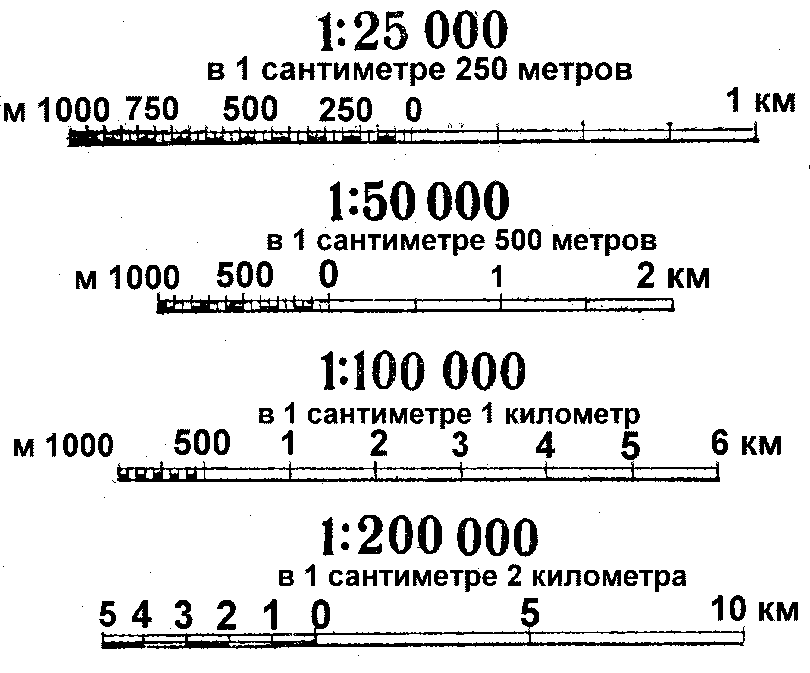

Топографические карты издаются в масштабах 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000, 1:200 000, 1:500 000, 1:1 000 000. Они предназначаются для детального изучения и оценки местности; ориентирования на ней и целеуказания; для производства измерений и расчетов при проведении различных мероприятий; при планировании и проектировании инженерных сооружений; планировании боевых действий и управления войсками во всех видах боевых действий. Топографические карты дают точное и подробное изображение местности, обеспечивают возможность с соответствующей масштабам точностью определять координаты, абсолютные высоты и превышения точек.

На топографических картах принятыми условными знаками показываются геодезические пункты, гидрография и гидротехнические сооружения, населенные пункты, дороги и дорожные сооружения, рельеф, растительный покров и грунты, границы; даются собственные наименования объектов местности, а также их характеристики в виде буквенных и цифровых обозначений. Совокупность показанных на карте элементов и объектов местности и сообщаемых о них сведениях называется содержанием карты. Оно должно быть полным, достоверным, современным и точным.

Полнота содержания означает, что на карте изображены все типичные элементы, отображающие в первую очередь тактические свойства местности в соответствии с масштабом карты и ее назначением. Чем крупнее масштаб, тем полнее и детальнее изображаются и характеризуются на карте элементы и объекты местности.

Топографические карты часто служат топографической основой при создании различных специальных карт и графических документов. Все их штриховое и красочное оформление устанавливается с таким расчетом, чтобы они позволяли наносить на них или впечатывать в них дополнительную информацию.

Топографические карты всех масштабов имеют унифицированную систему условных знаков; карты всего масштабного ряда согласованы между собой по содержанию и классификации объектов; смежные листы карт одного масштаба согласованы по рамкам по всем элементам содержания. Содержание топографических карт периодически приводится в соответствие с современным состоянием местности путем их обновления.

Задачи топогеодезического обеспечения войск связи.

Топогеодезическое обеспечение боевых действий войск включает:

- топогеодезическую разведку;

- создание, периодическое обновление и доведение до войск топографических и специальных карт;

- обеспечение исходными астрономогеодезическими и гравиметрическими данными;

- топогеодезическую привязку позиций.

Задачи топогеодезического обеспечения войск выполняют части и подразделения Топографической службы Вооруженных Сил РФ. Топогеодезическую привязку своих боевых средств на позициях осуществляют топогеодезические подразделения видов вооруженных сил и родов войск на основе полученных от частей военно-топографической службы необходимых исходных данных.

Интересно, что основы ТГО как комплекса мероприятий по обеспечению войск закладывались более двухсот лет назад. В частности, опыт Семилетней войны середины ХVIII века «показал все невзгоды, происходящие от неимения при войсках особых офицеров, на которых можно было бы возложить производство съемок и обозрений...» Для устранения этих недостатков в 1763 г. были отобраны несколько десятков офицеров и объединены в так называемый «Особый Генеральный штаб». Эти офицеры направлялись для съемки как районов расположения войск, так и маршрутов их возможного следования, а также всех дорог, по которым проходили сообщения между штабами частей и дивизий.

Для обобщения поступающих съемочных материалов, подготовки к изданию оригиналов, топографических карт и планов в 1796 г. император Павел учредил чертежную мастерскую. Вскоре она была преобразована в Депо карт. После чего, 27 января (9 февраля) 1812 г., утверждается Положение для «Военного топографического депо». Его начальником был назначен генерал граф К. Опперман. Поэтому именно 1812 г. принято считать датой зарождения Военно-топографического управления как органа управления топографической деятельностью военного ведомства России. С этой же даты начала свою долгую историю Топографическая служба Вооруженных Сил Российской Федерации.

В феврале 1822 г. по инициативе начальника Главного штаба графа П. Волконского Военное топографическое депо преобразуется в Корпус военных топографов, первым руководителем которого был назначен генерал-майор Ф. Шуберт. Его создание позволило политическому и военному руководству России планировать и эффективно выполнять крупномасштабные топографические съемки и астрономо-геодезические работы на обширных территориях.

Преемницей Корпуса военных топографов Русской армии стала Военно-топографическая служба (ВТС) Рабоче-Крестьянской Красной (затем Советской) Армии. Офицеры ВТС в предвоенные и военные годы выполнили огромный объем работ по картографированию страны и зарубежья, чем внесли значительный вклад в Победу над фашистской Германией и милитаристской Японией. В последние десятилетия ТС ВС оснащается современными оптико-электронными, гироскопическими и другими измерительными средствами, а также спутниковыми и геоинформационными технологиями. Она продолжает выполнять топографические съемки в различных уголках страны и обеспечивать в топогеодезическом отношении боевую готовность Вооруженных Сил.

С развитием вооружения, военной техники, с внедрением автоматизированных систем различного назначения роль топографической службы (ТС) в условиях вооруженной борьбы постоянно возрастает. Наряду с другими структурными элементами Вооруженных Сил РФ топографическая служба занимает одно из главных мест в системе информационного обеспечения войск. Поэтому основная задача службы сегодня - топогеодезическое обеспечение видов ВС РФ и родов войск.

Первоочередной задачей военных топографов в мирное время является обновление топографических карт, создание специальных геодезических сетей в приграничных районах страны, то есть получение достоверной, точной и современной информации о Земле.

Весьма актуальны и вопросы совершенствования глобальной космической геодезической сети. Именно на ее основе уточняются параметры Земли, повышается точность навигационно-геодезических определений с использованием системы ГЛОНАСС. Кроме того, офицеры-топографы выполняют специальные работы на маршрутах патрулирования подвижных ракетных комплексов, занимаются гравиметрическим обеспечением ракетных подводных крейсеров в районах их патрулирования.

Исключительно важные задачи военные топографы решают в военное время. В условиях стремительного изменения обстановки штаб любого полка (батальона) в считанные минуты должен проанализировать результаты разведки, принять решение и организовать огневое поражение противника. А вот времени, что называется, вручную быстро произвести расчеты на топографической карте у офицеров штаба части, командиров подразделений зачастую нет.

Такую возможность могут предоставить только автоматизированные системы управления (АСУ) войсками (силами) оперативно-тактического и тактического звена, в составе которых имеются современные геоинформационные средства: цифровые (электронные) карты, цифровые планы местности, созданные по материалам аэрокосмической съемки, и др. При этом данные средства необходимо доводить не только до командиров, но и до каждого военнослужащего. Правда, последнее, возможно лишь при включении в экипировку солдата спецсредств топографического и навигационного ориентирования.

Топографические планы и карты.

Для обеспечения боевой деятельности Вооруженных Сил создаются различные топографические, аэронавигационные, морские и специальные карты, которые объединены общим понятием географическая карта.

Географической картой называется уменьшенное обобщенное изображение поверхности Земли или ее отдельных участков на плоскости, выполненное по определенному математическому закону.

В историко-научном аспекте, создание карты Земли наиболее значительное достижение географической науки прошлого. Это один из самых замечательных памятников истории науки и культуры, в ней как бы аккумулировался многовековой путь познания человечеством поверхности нашей планеты.

Географическая карта, в ее многообразных видах, издавна служит людям незаменимым справочником, обогащает знаниями, сопутствует в дороге, помогает во множестве различных работ. Она обладает:

- измеримостью (обеспечивается применением картографических проекций и масштаба);

- наглядностью (достигается применением условных знаков);

- обобщенностью (обусловлено отбором наиболее важных объектов и обобщением их очертаний).

Круг явлений, отображаемых на географических картах, а также подробности их характеристик зависят от назначения конкретной карты.

По содержанию они делятся на две основные группы:

- общегеографические карты,

- специальные карты.

Наиболее распространенный вид общегеографических карт карты топографические.

Топографические карты общегеографические карты масштабов 1:1 000 000 и крупнее, подробно изображающие местность.

Они издаются отдельными листами определенных размеров и установленных масштабов (табл. 1).

Отличительной особенностью топографических карт является их общегосударственный характер: они создаются на основе единых общих положений и условных знаков и предназначаются в равной мере для удовлетворения нужд народного хозяйства и обороны страны.

Выбор масштабов топографических карт в каждой стране зависит от принятых систем линейных мер, исторически сложившихся условий, потребностей Вооруженных Сил и народного хозяйства, экономических возможностей и размеров территории.

Таблица 1.

Масштаб карты |

Наименование карты |

Размеры листа |

|

По широте |

По долготе |

||

1:25 000 (в 1см 250м) |

Двадцатипятитысячная |

5' |

7,5' |

1:50 000 (в 1см 500м) |

Пятидесятитысячная |

10' |

15' |

1:100 000 (в 1см 1км) |

Стотысячная (километровая) |

20' |

30' |

1:200 000 (в 1см 2км) |

Двухсоттысячная |

40' |

1° |

1:500 000 (в 1см 5км) |

Пятисоттысячная |

2° |

3° |

1:1 000 000 ( в 1см 10км) |

Миллионная |

4° |

6° |

По своим масштабам, основному предназначению и использованию в различных командно-штабных звеньях наши топографические карты условно подразделяются (таблица 2):

Таблица 2.

Масштаб карты |

По масштабу |

По назначению |

1:25 000 |

крупномасштабные |

тактические |

1:50 000 |

||

1:100 000 |

среднемасштабные |

|

1:200 000 |

оперативные |

|

1:500 000 |

мелкомасштабные |

|

1:1 000 000 |

Топографические карты служат основным источником информации о местности и используются для ее изучения, определения расстояний и площадей, дирекционных углов, координат различных объектов и решения других измерительных задач. Они широко применяются при управлении войсками, а также в качестве основы для боевых графических документов и специальных карт.

Топографические планы являются разновидностью топографических карт и отличаются от них тем, что издаются отдельными листами, размеры которых определяются границами изображаемого участка местности (населенного пункта, объекта). Планы имеют некоторые особенности в оформлении. Местность на них характеризуется более детально, чем на картах соответствующих масштабов.

Планы городов (крупных поселков городского типа, железнодорожных узлов) создаются в масштабах 1:10 000 и 1:25 000. Они предназначаются для детального изучения городов и ближайших подходов к ним, ориентирования и целеуказания, управления войсками в ходе боя за город, а также для выполнения точных измерений и расчетов. На плане города помещаются данные не только о наземных, но и о подземных объектах (метро, канализация, коллекторы связи и т. п.), указываются наименования улиц (непосредственно на плане, а также списком на полях с обозначением их места по квадратам километровой сетки), перечень важнейших объектов, а также справка, характеризующая данный пункт в экономическом и военном отношении. Планы городов создаются в проекции Гаусса и по точности соответствуют топографическим картам тех же масштабов.

Специальные карты используемые в штабах и войсках – создаются заблаговременно в мирное время или при подготовке и ходе боевых действий. К специальным картам, изготовляемым заблаговременно, относятся обзорно-географические, бланковые, аэронавигационные, карты путей сообщения, водных рубежей, рельефные, морские и др. Специальные карты, изготовляемые при подготовке и в ходе боевых действий, предназначаются для детального изучения местности и ее элементов на данный период времени. К ним относятся карты изменений местности в районе ядерного взрыва, карты участков рек, горных проходов и перевалов, зон затопляемости, источников водоснабжения и др.

Цифровые карты создаются в целях обеспечения автоматизированных систем управления войск (АСУВ), систем наведения высокоточного оружия (АСУ ВТО) и автоматизированных систем навигации (АСН) цифровой информацией о местности. Создаются цифровые и электронные карты и цифровые модели местности.

Цифровая карта местности (ЦКМ) - это цифровая модель участка Земной поверхности, сформированная по специальным программам на машинных носителях в принятых для карт проекции, разграфке, системе координат и высот, предназначенная для использования в различных геоинформационных системах. Машинными носителями для ЦКМ служат магнитные ленты, диски, дискеты, лазерные компакт диски и т.п. Цифровые карты местности подразделяются на цифровые (топографические и специальные) и на электронные (топографические и специальные) карты.

Цифровая топографическая карта (ЦТК) по математической основе, содержанию и точности соответствует топографической карте определенного масштаба.

Цифровые специальные карты (ЦСК) по своему содержанию и точности соответствуют аналогичным специальным картам и предназначаются для общей оценки местности, планирования маршрутов перемещения и контроля за движущимся объектом, организации взаимодействия, целеуказания и ориентирования.

Электронная карта (ЭК) - это цифровая карта, сформированная на машинных носителях информации с использованием специальной программы и технических средств в принятой математической основе и системе условных знаков, визуализируемая на экранах коллективного или индивидуального пользования. Электронные карты классифицируются по видам обеспечиваемых автоматизированных систем, по назначению, по видам и масштабам.

Цифровые модели местности (ЦММ) предназначаются для решения конкретных задач по заявкам войск на районы, где необходимо наиболее детально изучить рельеф, гидрографию, дорожную сеть.

В геодезии появился термин ГИС геоинформационная система. В отличие от других автоматизированных информационных систем в геоинформационных системах используется информация о земной поверхности и об объектах естественного и искусственного происхождения, расположенных на ней и вблизи нее, то есть, информационной основой ГИС являются данные о земной поверхности, представляемые в виде цифровых карт.

Обзорно-географические карты - предназначены для изучения и оценки военно-географических особенностей обширных территорий, стратегических районов и направлений, планирования операций и решения специальных задач. На них обязательно показываются такие элементы содержания, как гидрография, важные населенные пункты и дороги, рельеф, границы политико-административного деления, массивы леса, участки болот и песков. Кроме того показываются военно-морские базы и порты, аэродромы, трубопроводы, железно - дорожные паромы и некоторые другие объекты. Рельеф изображается горизонталями с указанием отметок высот в сочетании с отмывкой и гипсометрической раскраской.

Карты издаются в масштабах 1:500 000, 1:1 000 000, 1:2 500 000 и 1:10 000 000. Издание выполняется в трех вариантах: общегеографическом (основном), бланковом и бланковом со специальной сеткой (для карт масштабов 1:500 000 - 1:2 500 000).

Авиационные карты - предназначены для подготовки и навигационного обеспечения полетов авиации. В настоящее время отработана единая система авиационных карт, предназначенная для использования штабами, управлениями и летным составом авиации как одного из основных средств навигационного обеспечения боевых действий авиации (полетов) и управления ими. Единая система авиационных карт включает карты масштабов 1:500000, 1:1000000,1:2000000,1:4000000,1:8000 000 и 1:32000 000.

Карты масштаба 1:500 000 - основные полетные (маршрутные) карты, бортовые карты и карты районов целей.

Карты масштаба 1:1000 000,1:2000 000,1:4000 000 - маршрутные и бортовые карты авиации.

Карты масштаба 1:8000 000 - обзорные карты для планирования воздушных операций, обеспечения управления, организации взаимодействия с другими видами Вооруженных Сил и родами войск.

Карты масштаба 1:32 000 000 - обзорные карты общего планирования воздушных операций.

На картах изображаются элементы математической основы (рамка листов и картографическая сетка с оцифровкой), гидрография и гидротехнические сооружения, населенные пункты, промышленные и социально-культурные объекты, дороги и дорожные сооружения, рельеф, растительный покров и грунты, границы политического деления, аэронавигационные данные и другие объекты, являющиеся основными ориентирами или препятствиями.

Карты масштабов 1:500 000-1:4000 000 издаются в двух вариантах: основном и бланковом, а масштабов 1:8000 000 и 1:32000 000 - в основном.

Морские карты - предназначены для обеспечения кораблевождения и решения различных задач, связанных с деятельностью военно-морского, торгового и промыслового флотов. Основную группу этих карт составляют навигационные карты, которые используются для расчетов при подготовке и проведении боевых действий флота, для прокладки курса корабля и определения его местонахождения, выбора стоянок.

На морских навигационных картах обычно отображаются: береговая линия с полосой осушки (для акваторий с приливно-отливными явлениями) и характер берегов; глубины, рельеф дна и навигационные препятствия; навигационное оборудование (маяки, радиомаяки, огни, светящиеся знаки, буи, вехи и т.п.), навигационные ориентиры, фарватеры; места якорных стоянок кораблей, даются сведения о магнитном склонении, течениях и границах распространения льдов; характеристики донных грунтов, а на сухопутной части указываются речная сеть, населенные пункты, дорожная сеть, рельеф.

Различают следующие виды морских навигационных карт: генеральные, путевые, частные и морские планы.

Генеральные морские навигационные карты (масштабы 1:750 000 - 1:5 000 000) - карты сплошного покрытия акваторий - предназначены для общего изучения районов плавания, предварительной прокладки курса кораблей, обеспечения плавания в открытом море вне видимости берегов.

Путевые морские навигационные карты (масштабы 1:100 000 - 1:500 000) используются при плавании вблизи берегов независимо от их видимости. Эти карты составляются на всю береговую полосу акватории с охватом 25-мильной морской зоны.

Частные морские навигационные карты (масштабы 1:25 000 - 1:75 000) предназначаются для обеспечения плавания в непосредственной близости от берегов, в шхерах, узостях, морских каналах.

Морские планы (масштабы 1:500 - 1:25 000) используются для захода кораблей в порты, гавани и на рейды, при передвижении по их акваториям, постановке на якорь, а также при строительстве и реконструкции портов и гаваней.

К морским навигационным картам относятся также карты со специальными сетками и навигационно-промысловые. Кроме обычных сведений первые имеют сетки изолиний, позволяющие определять местонахождение корабля с помощью различных систем, вторые-элементы промысловой обстановки.

Рельефные карты - предназначены для детального изучения и оценки рельефа местности при планировании и организации боевых действий войск и полетов авиации (особенно на малых высотах). Они дают наглядное объемное изображение рельефа с картографическим изображением других элементов местности. Рельефные карты на отдельные горные районы обеспечивают определение условий наблюдения, маскировки, защиты и передвижения войск.

Изготавливаются в масштабах 1:500 000 и 1:1 000 000.

Карты путей сообщения - предназначены для планирования передвижения войск и организации воинских перевозок. На них подробно отрабатывают сеть железных и автомобильных дорог, указывают их характеристики (класс, ширину, покрытие и т.д.), а также помещают данные о мостах, туннелях и других дорожных сооружениях, указывают расстояние между населенными пунктами и другими объектами.

Издаются в масштабах 1:500 000 и 1:1 000 000.

Гравиметрические карты - предназначены для определения значений ускорения силы тяжести преимущественно в ракетных войсках при подготовке исходных данных для пуска ракет. Основой их служат топографические карты, на которые наносят линии одинаковых аномалий силы тяжести (изоаномалы).

Издаются в масштабах 1:200 000 и 1:1 000 000.

Карты геодезических данных - предназначены для быстрого и более точного определения координат огневых (стартовых) позиций, средств разведки и целей, а также для топогеодезической привязки элементов боевых порядков войск. Координаты контурных точек для впечатывания в карту определяют по крупномасштабным картам, планам или фотограмметрическими методами, обеспечивающими необходимую точность. В качестве основы для впечатывания специального содержания используются топографические карты соответствующих масштабов. При наличии сведений на карте могут показываться и изогоны, районы магнитных аномалий, а также ориентирные пункты с указанием расстояний и дирекционных углов.

Изготавливаются в масштабах 1:50 000,1:100 000 и 1:200 000.

Планы городов - создают на территории городов, крупных железнодорожных узлов, военно-морских баз и других важных населенных пунктов и их окрестностей.

Предназначены для детального изучения городов и подходов к ним, ориентирования, выполнения точных измерений и расчетов при организации и ведении боя. Издаются в масштабах 1:10 000 и 1:25 000.

Карта изменений местности - это оперативно исправленная топографическая карта, представляющая собой тиражный оттиск карты с впечатанными в него фиолетовым цветом изменениями, происшедшими на местности. Она предназначена для быстрого доведения до штабов и войск информации об изменениях местности на наиболее важные в оперативно-тактическом отношении районы и рубежи, на полосы боевых действий войск армии (фронта).

Изготавливаются в масштабах 1:100 000 и 1:200 000.

Карты участков реки - предназначены для доведения до штабов и войск детальной информации о водных преградах и прилегающей к ним местности. Карта представляет собой тиражный оттиск топографической карты с впечатанными в него дополнительными данными, необходимыми войскам при организации и проведении форсирования водного рубежа или его обороны.

Изготавливаются в масштабах 1:25 000 и 1:50 000.

Карты горных проходов и перевалов - предназначены для детального изучения горной местности и выбора наиболее удобных путей преодоления горных систем или организации обороны.

Карта представляет собой тиражный оттиск топографической карты с впечатанными в него дополнительными данными, необходимыми войскам при преодолении ими горных систем.

Изготавливаются в масштабах 1:50 000 и 1:100 000.

Аэрофотоснимки с координатной сеткой. Аэрофотоснимок, полученный в результате аэрофотосъемки, будет иметь не только объекты местности, изображенные на карте, но и те, которые появились после составления карты, а также инженерные сооружения, воздвигнутые войсками, и некоторые другие военные объекты. Кроме того, он может быть получен непосредственно перед выполнением боевой задачи. По аэрофотоснимку можно наиболее полно изучить расположение противника на местности, его инженерные сооружения в тактической и оперативной глубине обороны.

Аэрофотоснимок с нанесенной координатной сеткой, кроме того, предназначен для точного определения координат различных объектов и целей.

Изготавливаются они в масштабах 1:25 000 и, как исключение, в масштабе 1:50 000.

Фотосхема - это фотографическое изображение местности, смонтированное из отдельных плановых (нетрансформированных) аэрофотоснимков. На ней может быть вычерчена прямоугольная координатная сетка, дешифрированы основные элементы местности (населенные пункты, дорожная сеть, гидрография и т.п.) и подписаны их характеристики.

Предназначены для детального изучения местности в районах узлов обороны противника, участков рек, районов (участков) десантирования и других.

Изготавливаются на отдельные участки местности в произвольных рамках, размером, как правило, не более 40x50 см.

Фотопланы - это фотографическое изображение местности, полученное путем монтажа трансформированных аэрофотоснимков, как правило, в рамках номенклатурных трапеций. На фотоплане проводят стороны рамки трапеции, вычерчивают координатную сетку, подписывают названия основных элементов местности и т.п. (прил.3.19).

Предназначены для детального изучения местности и определения координат различных объектов с высокой точностью. Изготавливаются в масштабах 1:25 000,1:50 000 и 1:100 000.

Фотокарта представляет собой сочетание фотографического и картографического изображения местности и удовлетворяет по точности тем же требованиям, что и топографическая карта. Картографическое изображение местности на фотокарте дается с меньшей подробностью, чем на обычной топографической карте. Оно составляется по результатам топографического дешифрирования аэрофотоснимков и стереоскопической съемки рельефа, а также с использованием имеющейся топографической карты. Для получения фотографического изображения местности при изготовлении фотокарты используется фотоплан, смонтированный в рамках номенклатурной трапеции.

Предназначены для детального изучения местности и изготовляются в масштабе 1:25 000,1:50 000 и 1:100 000.

Макет местности - наглядная рельефная модель местности, воспроизведенная в определенном масштабе. Он может изготавливаться в ящике с песком или другим материалом для занятий по тактике или на грунте - для отработки и уточнения боевых задач и организации взаимодействия войск.

Макет местности в ящике с песком создается, как правило, размером 3x1,5 м. Вместо песка часто используется пенопласт или какой-либо другой мягкий материал для облегчения воспроизведения рельефа. Такие макеты могут изготавливаться в перевозимом варианте из нескольких блоков. Размеры макета могут быть и значительно большими в зависимости от тех задач, которые предполагается на нем отрабатывать.

Макет местности на грунте может иметь размеры порядка 5x8 м. Рельеф при этом изготавливается из естественного грунта с различными добавками. Объекты местности обозначаются изделиями из дерева, пенопласта и др., похожими на реально существующие.

Горизонтальный масштаб макета выбирается в зависимости от решаемых на нем задач. Как правило, для макета в ящике он будет 1:2000-1:5 000, а для макета на грунте 1:5 000-1:10000. Вертикальный масштаб принимается в 5 - 10 раз крупнее горизонтального, в зависимости от характера рельефа воспроизводимой местности.

Размер участка может быть задан (очерчен на карте) или определены его размеры. В этом случае знаменатель горизонтального масштаба определяется по формуле:

где a - глубина изображаемой на макете полосы местности, км;

b- длина ящика (площадки), м.

Зная горизонтальный масштаб, переносят на макет километровую сетку, обозначая ее тонким проводом или шпагатом. По сетке квадратов намечается положение рек, ручьев, лощин, водоразделов, гор, то есть воспроизводится рельеф заданной местности. После чего на макете отображаются дороги, населенные пункты, отдельные строения и растительный покров.

Тактическая обстановка наносится на макет в той же последовательности, как и при работе с картой. При этом отображают: разграничительные линии, передний край, положение подразделений и частей, артиллерию, танки и другие огневые средства, колонные пути, командные пункты.

В зависимости от характера местности и решаемых войсками задач могут изготавливаться и другие специальные карты, например военно-инженерные карты 1:500 000, карты ориентиров 1:200 000,карты источников водоснабжения 1:100 000 и другие.

Тема № 2. Классификация и назначение топографических карт Российской Федерации и иностранных государств.

Классификация карт. Разграфка и номенклатура топографических карт.

Топографические карты часто служат топографической основой при создании различных специальных карт и графических документов. Все их штриховое и красочное оформление устанавливается с таким расчетом, чтобы они позволяли наносить на них или впечатывать в них дополнительную информацию.

Топографические карты всех масштабов имеют унифицированную систему условных знаков; карты всего масштабного ряда согласованы между собой по содержанию и классификации объектов; смежные листы карт одного масштаба согласованы по рамкам по всем элементам содержания. Содержание топографических карт периодически приводится в соответствие с современным состоянием местности путем их обновления.

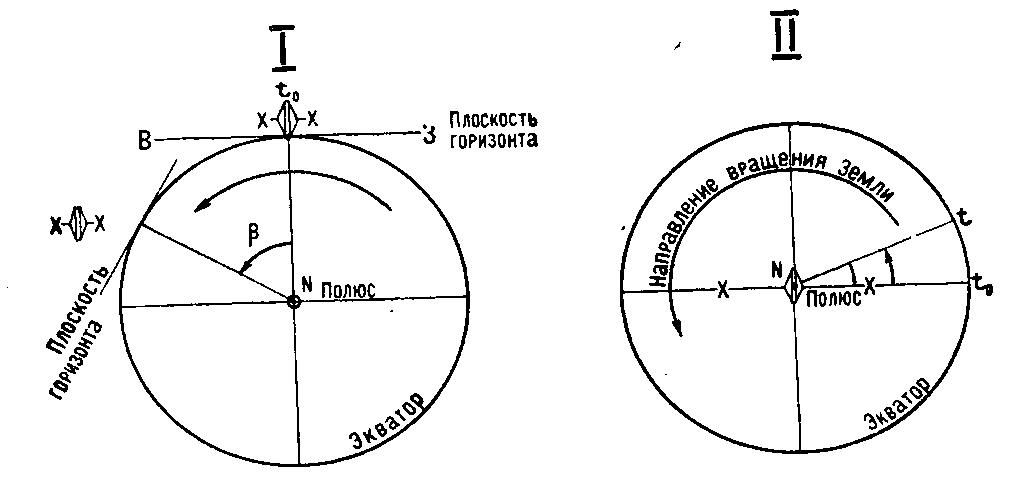

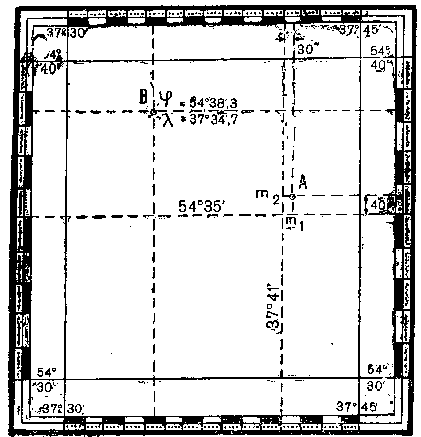

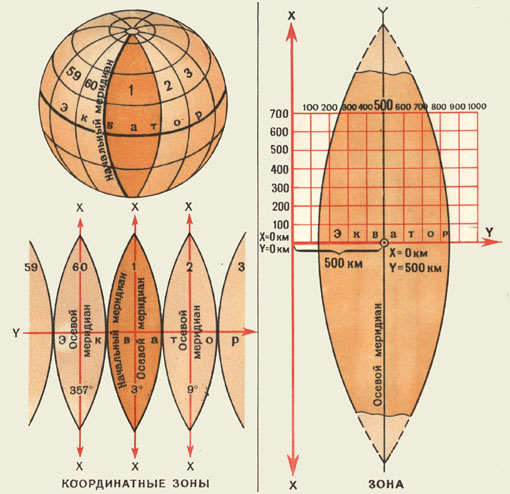

Топографические карты всех масштабов создаются в равноугольной поперечно - цилиндрической проекции Гаусса, вычисляемой в шестиградусных зонах по параметрам эллипсоида Красовского. Счет долгот ведется от гринвичского меридиана в градусной мере. Долготы осевых меридианов зон равны 3,9,15 °(6° n - 3 °), где n - номер зоны.

Начало плоских прямоугольных координат проекции совпадает с пересечением осевого меридиана зоны и экватора. Положительное направление оси X - на север, положительное направление оси Y - на восток. Значение ординаты осевого меридиана каждой зоны принято равным 500 000 м.

Топографические карты издаются отдельными листами, ограниченными рамками. Сторонами внутренних рамок служат линии параллелей и меридианов, которые делятся на отрезки, равные в градусной мере 1' на картах масштабов 1:25 000 - 1:200 000 и 51 на картах масштабов 1:500 000 и 1:1 000 000. Размеры листа и занимаемая им площадь приведены в табл. 1.

Таблица 1.

Масштаб карты |

Величина масштаба |

Размер листа в градусной мере |

Примерные размеры листа карты на широте 54°, км |

Площадь, покрываемая листом карты на широте54°, км2 |

|

По широте |

По долготе |

||||

1:25 000 |

в 1 см 250 м |

5' |

7'30 |

9x8 |

75 |

1:50 000 |

в 1 см 500 м |

10' |

15' |

18х16 |

300 |

1:100 000 |

в 1 см 1 км |

20' |

30' |

37x33 |

1200 |

1:200 000 |

в 1 см 2 км |

40' |

1° |

74x66 |

5000 |

1:500 000 |

в 1 см 5 км |

2° |

3° |

220х197 |

44000 |

1:1000000 |

в 1 см 10 км |

4° |

6° |

440х394 |

175000 |

В картографической практике применяются системы разграфки карт: по линиям картографической сетки меридианов и параллелей, по линиям прямоугольной координатной сетки, по вспомогательным линиям, параллельным среднему меридиану карты и линии ему перпендикулярной и т.п. Наибольшее распространение в картографии получила разграфка карт по линиям меридианов и параллелей, поскольку в этом случае положение каждого листа карты на земной поверхности точно определено значениями географических координат углов рамки и положением ее линий. Такая система является универсальной, удобной для изображения любых территорий Земного шара, кроме полярных областей. Она применяется в РФ, США, Франции, Германии и многих других странах мира.

Основой разграфки и номенклатур листов карты масштаба 1:500000 и крупнее являются международная разграфка и номенклатуры листов карты масштаба 1:1 000 000. Листы этой карты по параллелям образуют пояса, каждый по 4° широты, а по меридианам - колонны, каждая по 6° долготы. Пояса обозначаются заглавными буквами латинского алфавита (от А до V), начиная от экватора к северу и югу, а колонны арабскими цифрами (от 1 до 60) от меридиана 180° с запада на восток. Номенклатура листа карты масштаба 1:1 000 000 состоит из буквы, обозначающей пояс, и номера колонны (например, лист с г. Москвы обозначается N - 37).

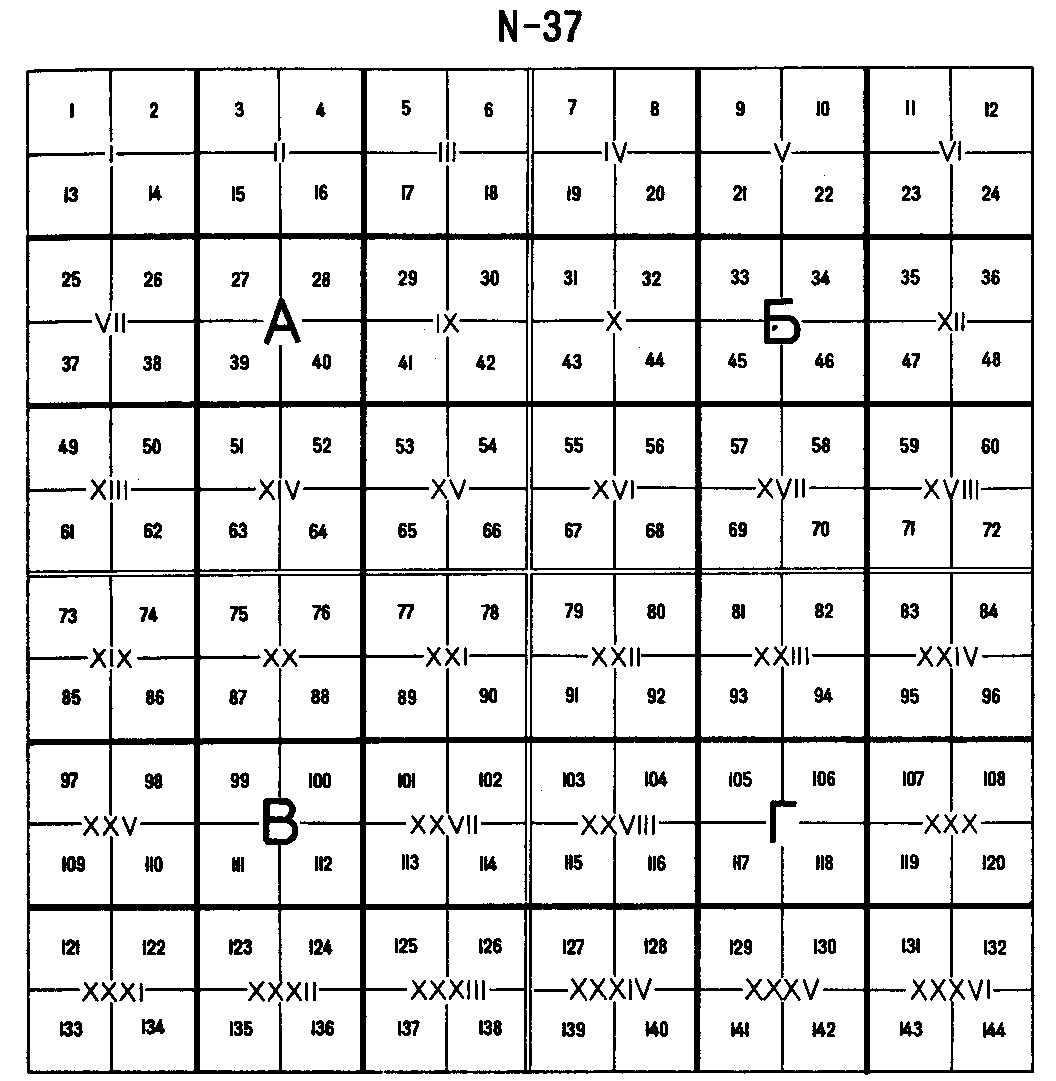

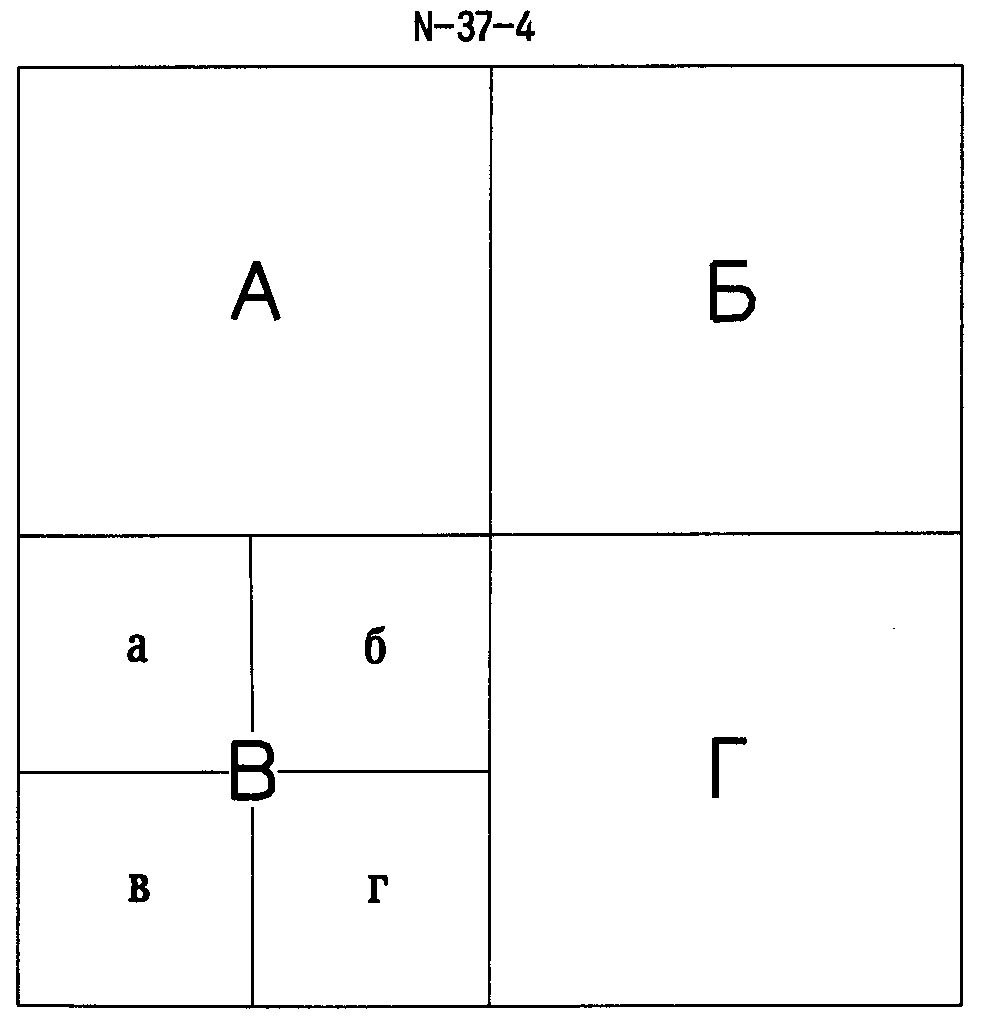

Лист карты 1: 1 000 000 содержит 4 листа карты 1:500 000, обозначаемых заглавными буквами А,Б,В,Г; 36 листов карты 1:200 000, обозначаемых от I до XXXVI; 144 листа карты 1:100 000, обозначаемых от 1 до 144 (рис.).

Рис. Расположение и порядок нумерации листов карт 1:100 000-1:500 000 на листе карты 1:1 000 000

|

Лист карты 1:100 000 содержит 4 листа карты 1:50 000, которые обозначаются заглавными буквами А,Б,В,Г (рис.).

Лист карты 1:50 000 делится на 4 листа карты 1:25 000, которые обозначаются строчными буквами а, б, в, г (рис. 2).

В пределах листа карты 1:1 000 000 расстановка цифр и букв при обозначении листов карт 1:500 000 и крупнее производится слева направо по рядам и в направлении к южному полюсу. Начальный ряд примыкает к

Рис. Разграфка листов карты масштабов 1:50 000 и 1:25 000 на листе карты 1: 100 000

|

северной рамке листа.

Недостаток этой системы разграфки - изменение линейных размеров северной и южной рамок листов карт в зависимости от географической широты. В результате по мере удаления от экватора листы приобретают вид все более узких полос, вытянутых вдоль меридианов. Поэтому топографические карты РФ всех масштабов от 60 до 76° северной и южной широт издаются сдвоенными по долготе, а в пределах от 76 до 84° - счетверенными (в масштабе 1:200 000-строенными) по долготе листами.

Номенклатуры листов карт масштабов 1:500 000, 1:200 000 и 1:100 000 слагаются из номенклатуры листа карты 1:1 000 000 с последующим добавлением обозначений листов карт соответствующих масштабов.

Номенклатуры сдвоенных, строенных или счетверенных листов содержат обозначения всех отдельных листов. Так, номенклатуры листов топографических карт для северного полушария будут иметь вид:

1:1000000 |

N-37 |

Р-47,48 |

Т-45,46,47,48 |

1:500000 |

N-37-Б |

Р-47-А,Б |

Т-45-А,Б,46-А,Б |

1:200000 |

N-37-IV |

Р-47-I,II |

Т-47-I,II,III |

1:100000 |

N-37-12 |

Р-47-9,10 |

Т-47-133, 134,135, 136 |

1:50 000 |

N-37-12-A |

Р-47-9-А,Б |

Т-47-133-А,Б, 134-А,Б |

1:25 000 |

N-37-12-A-a |

Р-47-9-А-а,б |

Т-47-12-А-а,б, Б-а,б |

На листах южного полушария справа от номенклатуры помещается подпись (ЮП).

На листах топографических карт всего масштабного ряда наряду с номенклатурными помещаются их кодовые цифровые обозначения (шифры), необходимые для учета карт с помощью автоматизированных средств. Кодирование номенклатуры заключается в замене в ней букв и римских цифр арабскими цифрами. При этом буквы заменяют их порядковыми номерами по алфавиту. Номера поясов и колонн карты 1:1 000 000 обозначают всегда двухзначными числами, для чего к однозначным номерам спереди приписывается нуль. Номера листов карты 1:200 000 в рамках листа карты 1:1 000 000 также обозначают двухзначными числами, а номера листов карты 1:100 000 - трехзначными (к однозначным и двухзначным номерам спереди приписывают соответственно один или два нуля).

Зная номенклатуру карт и систему ее построения, можно определить масштаб карты и географические координаты углов рамки листа, то есть определить, к какой части земной поверхности относится данный лист карты. И, наоборот, зная масштаб листа карты и географические координаты углов его рамки, можно установить номенклатуру этого листа

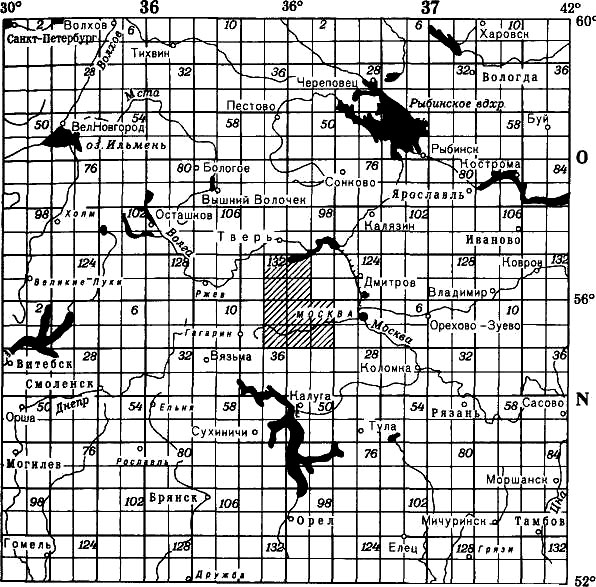

Для подбора необходимых листов топографических карт на конкретный район и быстрого определения их номенклатуры имеются специальные сборные таблицы (рис.).

Рис. Сборная таблица листов карты 1:100 000 (фрагмент) |

Сборные таблицы представляют собой схематические бланковые карты мелкого масштаба, разделенные вертикальными и горизонтальными линиями на клетки, каждая из которых соответствует определенному листу карты соответствующего масштаба.

На сборных таблицах указывают масштаб, подписи меридианов и параллелей, обозначения колонн и поясов разграфки карты 1:1 000 000, а также в разрядку номера листов карт более крупного масштаба в пределах листов миллионной карты. Сборные таблицы используются при составлении заявок на необходимые карты, а также для географического учета топографических карт в войсках и на складах, составления документов о картографической обеспеченности территорий.

На сборную таблицу карт наносят полосу или район действий войск (маршрут движения, район учений и т.п.), затем определяют номенклатуру листов, покрывающих полосу (район). Например, в заявке на листы карты 1:100 000 района, заштрихованного на рисунке, пишется О-36-132,144,0-37-121,133; N-36-12,24; N-37-1,2,13,14.

Истребование карт и правила обращения с ними.

Общее руководство обеспечением Вооруженных Сил РФ топографическими картами и контроль за его состоянием осуществляет Генеральный штаб через Военно-топографическое управление ГШ ВС РФ.

Военно-топографическое управление ГШ ВС РФ разрабатывает руководящие документы и координирует работу органов Топографической службы ВС РФ (В ВМФ – гидрографическая служба, в ВВС – топогеодезическая служба).

Обеспечение топографическими картами производится Топографической службой через базы и склады топографических карт в соответствии с нормами обеспечения ВС топографическими картами, специальными картами, каталогами геодезических пунктов.

По целевому назначению и порядку расходования запасы топографических карт подразделяются на запасы текущего довольствия и неснижаемые (специальные) запасы.

Организация хранения топографических карт заключается в создании условий, позволяющих производить быстрый их подбор и выдачу, а также исключающих возможность порчи, утраты, хищения, уничтожения и т.п.

Топографические карты хранятся на складах карт в отапливаемых, сухих, светлых и проветриваемых помещениях (хранилищах).

На стеллажах топографические карты раскладываются по номенклатурам слева направо и сверху вниз в порядке чтения сборной таблицы и раздельно по каждому масштабу.

Топографические карты подлежат обязательному учету, правильному использованию и списанию. Учет топографических карт должен быть своевременным, полным, достоверным и точным. фактическое наличие топографических карт должно постоянно соответствовать учетным данным.

Истребование карт.

Выдача карт производится на основании заявок, составленных по установленной форме (табл.).Заявка на топографические карты составляется по их масштабам, начиная с наиболее крупного, с последовательным переходом к более мелким.

Номенклатуры записываются в возрастающем порядке, причем пишутся лишь новые (меняющиеся) буквы или числа номенклатуры, как показано в табл. Номер и год издания указываются в том случае, когда карты уже имеются и желательно получить карты того же издания. Заполнять графу «состоит» обязательно. Итоги подсчитываются по каждому масштабу и по всей заявке.

Форма заявки на топографические карты.

Таблица.

|

|||||||

Масштаб, номенклатура |

Гриф |

Номер и год издания |

Количество листов |

Примечание |

|||

состоит |

требуется |

отпущено |

|||||

1:100 000 |

|

|

|

|

|

|

|

М- 38 —12 |

Без грифа |

1—1968 |

20 |

40 |

|

|

|

24 |

То же |

1—1968 |

20 |

40 |

|

|

|

39—1 |

„ |

2—1970 |

20 |

40 |

|

|

|

13 |

,, |

2—1970 |

20 |

40 |

|

|

|

Итого. |

— |

— |

80 |

160 |

|

|

|

Топографические карты иностранных государств.

Топографические карты различных государств далеко не одинаковы по проекциям и масштабам, а также по своему содержанию и оформлению. Однако принципы построения картографического чертежа местности и графическое изображение ее элементов сходны, и поэтому «язык» топографических карт в известной степени можно считать международным. Это позволяет каждому, кто хорошо освоил свои карты, без особых затруднений понимать картографическое изображение местности на любой иностранной карте. Прежде всего это относится к рельефу, который во всех странах на современных топографических картах изображается горизонталями. Пониманию иностранных карт способствует применение во всех государствах примерно одинаковых цветов при изображении лесов, вод, дорог и рельефа.

При обращении с иностранными картами затруднения могут возникать главным образом в чтении их текстового оформления.

Наибольшие затруднения возникают при обращении с картами капиталистических государств. Это вызывается тем, что их карты имеют существенные особенности в содержании, начертании и в смысловом значении условных знаков, в применяемых на картах мерах, масштабах, высотах сечения, в разграфке и номенклатуре карт, а также в их проекциях и системе координат.

Масштабы топографических карт США, Англии и некоторых других государств не представляют единой четкой системы. Например, в США и Англии до сих пор наряду с картами метрических масштабов существуют карты, составленные в своих национальных мерах.

За последние годы военным ведомством США приняты меры к упорядочению масштабного ряда своих топографических карт, которые стали создаваться в основном в тех же масштабах, что и наши карты. Однако разнобой в масштабном ряде карт США полностью не устранен.

На американских и английских картах помещают несколько линейных масштабов для измерения расстояний в метрической и национальной системах мер (милях, ярдах и др.).

Изображение рельефа.

На картах США при изображении рельефа высоты точек и горизонталей выражаются в футах. Горизонтали разделяются на основные, дополнительные (половинные) и утолщенные (утолщается каждая пятая из основных горизонталей). Высота сечения горизонталей на картах различных штатов не одинакова. Она устанавливается в зависимости от характера рельефа и зачастую меняется в пределах одного и того же листа. В зависимости от масштаба основные горизонтали на картах проводятся через 5, 10, 20, 25, 40, 50 и 100 футов. Указатели скатов на горизонталях не проставляются и отметки горизонталей не ориентируются по направлению скатов, что затрудняет чтение рельефа. Шкала заложений отсутствует. При определении крутизны скатов вычислением следует помнить, что, измеряя по карте заложение в метрах, высоту сечения надо также переводить из футов в метры.

На английских картах, так же как и на американских, высоты выражаются в футах. Горизонтали проводятся на картах масштаба 1:25 000 через 25 футов, на картах масштаба 1:63360 — через 50 футов, а на картах масштаба 1:126720 — через 100 футов. Каждая пятая горизонталь утолщается. Иногда применяются полугоризонтали, вычерчиваемые прерывистыми линиями. Указатели скатов, так же как и на американских картах, не проставляются и отметки горизонталей не ориентируются по направлению скатов. Шкала заложений на картах отсутствует.

На французских картах для горизонталей установлены следующие высоты сечения: на карте масштаба 1:20 000 — 5 м для равнинной местности и 10 м для горной; на карте масштаба 1:50000—соответственно 5 или 10 м и 20 м. Отметки горизонталей не подписываются. Указатели скатов и шкала заложений отсутствуют. На картах масштаба 1:50 000 горизонтали сочетаются с отмывкой, которая дается серым цветом.

На картах ФРГ изображение рельефа сопровождается большим количеством отметок высот и горизонталей, при этом выделяются отметки командных высот, но они читаются плохо. На новой карте масштаба 1:50000 высота сечения принята 10 м; в местах, требующих выделения подробностей рельефа, применяются половинные (через 5 м) и вспомогательные (через 2,5 м) горизонтали.

Изображение местных предметов.

На картах США масштабов 1:125000 и крупнее для изображения местных предметов применяется единая система условных знаков. Особенности изображения различных местных предметов заключаются в следующем.

Населенные пункты при изображении на картах подразделяются по типам поселения и количеству жителей, что указывается размерами шрифтов, применяемых для подписи названий населенных пунктов. Однако строго установленных правил при использовании различных шрифтов не имеется.

Железные дороги на американских картах подразделяются по количеству путей на однопутные и двухпутные (многопутные), а также по ширине колеи — на дороги нормальной, широкой и узкой колеи. Ширина нормальной колеи в США принята равной 143,5 см. Условные знаки железных дорог плохо читаются и теряются на карте среди условных знаков других дорог.

Автогужевые дороги подразделяются на картах на дороги для движения тяжелых, средних и легких грузовых автомобилей. Условные знаки дорог сопровождаются пояснительными подписями, указывающими количество полос движения. Если такая подпись отсутствует, то это означает, что движение по дороге возможно лишь в две полосы. Характер покрытия, высота насыпей и глубина выемок на картах не показываются; отмечаются особым условным знаком лишь большие уклоны.

Почвенно-растительный покров отображается на картах с очень большими обобщениями и менее подробно, чем у нас. Характеристика древостоя при изображении лесов не дается. На некоторых картах леса вообще не показываются. При изображении почвенно-растительного покрова совершенно не применяются цифровые обозначения, пояснительные условные знаки и подписи, что ограничивает возможность более подробного изучения местности по карте.

Реки изображаются без дополнительной их характеристики. На реках показываются пороги и водопады. Броды обозначаются только в малонаселенных районах или в тех случаях, когда они являются единственными местами переправ. Мосты наносятся с подразделением их по конструкции и с указанием цифрами их грузоподъемности в тоннах.

На английских картах различных масштабов применяются неодинаковые условные знаки. Населенные пункты изображаются подробно, с выделением выдающихся по своим размерам построек и общественных зданий. Размеры шрифтов для подписей названий населенных пунктов устанавливаются в зависимости от числа жителей.

Железные дороги показываются на картах с подразделением их по ширине колеи и количеству путей. Условные знаки железных дорог для карт различных масштабов несколько различаются.

Автогужевые дороги при изображении их на картах различных масштабов классифицируются по-разному. Наиболее подробно они классифицируются на карте масштаба 1:63360. На картах всех масштабов дороги изображаются без указания материала покрытия и данных о мостах, выемках, насыпях и т. п.; указываются лишь места с уклонами более 143 тысячных (8°). Условные знаки различных типов автогужевых дорог сходны между собой. Дороги шириной более 14 футов (4,2 м) разделяются на дороги для скоростного и для обычного движения. Первые, имеющие более прочное полотно, обозначаются на картах буквой А и выделяются красным цветом. Вторые обозначаются буквой В и наряду с другими дорогами показываются оранжевым цветом. На дорогах типов А и В подписывается их нумерация, которая может быть использована при указании маршрутов по карте.

Почвенно-растительный покров в большинстве случаев изображается без указания характеристики и разновидности его элементов. Например, все виды болот показывают одним условным знаком. Общим знаком изображаются также все виды песков. Отсутствуют зачастую данные о породе леса и другие сведения о нем. Кустарник не выделяется.

Реки изображаются без указания их глубины, направления и скорости течения. Все мосты показываются одним условным знаком, выделяются лишь пешеходные мосты. Характеристика мостов не дается.

На французских картах различных масштабов условные знаки местных предметов неодинаковы.

Населенные пункты классифицируются по административному признаку. Административное значение населенных пунктов показывается на картах размером шрифтов, применяемых для подписи их названий. Подписи названий сопровождаются указанием количества жителей в тысячах.

Железные дороги на картах всех масштабов изображаются с подразделением их по ширине колеи и количеству путей.

Автогужевые дороги подразделяются на государственные, департаментские и пр. На дорогах выделяются участки с обсадкой. Данные о ширине дорог, материале их покрытия, высоте насыпей и глубине выемок отсутствуют.

Почвенно-растительный покров — леса, кустарники, болота, луга, плантации, пески — показывается без выделения их разновидностей и без указания характеристики. Например, все леса обозначаются одним и тем же знаком и не подразделяются по породе деревьев.

Реки изображаются также без дополнительной характеристики.

Мосты подразделяются на каменные, металлические и деревянные. Все они изображаются одним и тем же знаком и различаются по цвету: каменные мосты показываются красным цветом, металлические — синим, деревянные — черным. Грузоподъемность мостов не указывается.

На картах ФРГ местные предметы изображаются в основном едиными условными знаками .

Населенные пункты классифицируются по их типу и количеству жителей. По размерам шрифтов подписей названий населенных пунктов различаются: города, сельские общины, части городов и общин, а также отдельные поселки. Планировка населенных пунктов отражается на картах подробно.

Железные дороги классифицируются по ширине колеи и количеству путей. Электрифицированные дороги не выделяются.

Автогужевые дороги подразделяются на картах по покрытию и ширине. Дороги с капитальным покрытием и шириной проезжей части от 6 до 9 м на картах занумерованы. На дорогах выделяются участки с обсадкой.

Почвенно-растительный покров изображается обобщенно и без указания его характеристики. Например, отсутствуют данные о древостое в лесах, болота не различаются по степени их проходимости, все виды песков показываются одним общим знаком.

Реки изображаются без дополнительной их характеристики, показывается лишь направление течения; на судоходных реках подписываются расстояния от устья к верховью через каждый километр.

Мосты наносятся с подразделением их на железные, бетонные, деревянные; отдельно выделяются мосты на судах и понтонах.

Координатная сетка топографических карт в различных государствах, строится по-разному.

На картах США послевоенного издания границы и размеры координатных зон совпадают с колонками листов карты масштаба 1:1000000 и имеют одинаковую с ними нумерацию. За ось Х принят экватор, а за ось У—осевой меридиан зоны.

На английских картах координатная сетка построена в своей национальной координатной системе и называется англичанами «национальной координатной сеткой». Она состоит из больших (500Х500 км), средних (100х100 км) и малых (10Х10 км) квадратов.

Координатные линии на картах проводят через 1 км в масштабе карты, независимо от того, в каких мерах составлена карта.

В национальной координатной сетке за ось Х принята параллель 49° северной широты, а за ось Y — меридиан 2° западной долготы. Чтобы координаты на территории Англии были положительными, началу координат даны значения: Х= +400 км, У= -100 км.

На французских картах масштабов 1:20000 и 1:50000 координатная сетка строится в пределах каждой зоны самостоятельно, без увязки с другими зонами. Для построения сеток территория Франции по широте разделена на три зоны. Началом координат в каждой зоне служит пересечение Парижского меридиана со средней параллелью зоны. Для колониальных владений установлены свои зоны.

На картах ФРГ координатная сетка строится в пределах трехградусных зон; при этом на карте масштаба 1:50000 сетка полностью не наносится, а только показываются ее выходы за рамкой через 2 км в масштабе карты.

Кроме обозначения координатной сетки, на листах карты обозначается направление магнитного меридиана, что осуществляется следующим образом. На южной стороне рамки карты помещают шкалу, деления которой означают поправки направления в градусной мере, а на северной стороне —точку, обозначенную буквой М. Положение этой точки рассчитано так, что, соединив ее с делением на шкале, соответствующим значению поправки направления, на карте получают направление магнитного меридиана, по которому ориентируют карту с помощью компаса.

Поправка направления на определенную дату и годовое ее изменение указываются на южном поле карты. Это позволяет установить величину поправки на данный год.

Номенклатура топографических карт. В большинстве случаев разграфка и номенклатура установлены для каждого масштаба карт независимо от карт остальных масштабов. Даже листы карты одного и того же масштаба нередко издаются в различной разграфке, имеют различные размеры и частично перекрываются одни другими (например, английская карта 1:126720).

Карты США имеют номенклатуру листов, слагающуюся из указания географических координат угла рамки, ближайшего к экватору и Гринвичскому меридиану, и размеров сторон рамки, выраженных в минутах. Например, лист карты имеет номенклатуру N 3915—W7500/15. Это означает, что указанный угол рамки этого листа имеет географические координаты 39°15' северной широты (N) и 75°00' западной долготы (W), а размеры сторон рамки по широте и долготе равны 15' (последние две цифры).

Наряду с указанной системой номенклатуры применяется для листов карт масштабов 1:100 000, 1:50000 и 1:25000 и другая. В основу ее положена нумерация листов карты масштаба 1:100000. Для этого колонны листов нумеруются в направлении с запада на восток с 01 до 49 в зоне от 129°30' до 105° западной долготы и с 00 до 77 в зоне от 105° до 66° западной долготы. Ряды - листов нумеруются к северу от параллели 8°30' северной широты. Обозначение листов слагается из указания колонны и ряда, в пересечении которых расположен данный лист. Например, лист с номенклатурой 5962 означает, что он лежит в колонне № 59 и в горизонтальном ряду № 62.

Листу карты масштаба 1:100000 соответствуют 4 листа масштаба 1:50000. Они обозначаются римскими цифрами I, II, III, IV, которые присоединяют при указании нужного листа карты к номенклатуре соответствующего листа карты масштаба 1:100000, например: 59621.

В одном листе карты масштаба 1:50000 содержатся 4 листа карты масштаба 1:25000, которые обозначаются наименованием соответствующего румба — NW, NE, SW и SE. Таким образом, номенклатура листа карты этого масштаба будет иметь вид 59621 SW.

Такая же система номенклатуры применяется для карт масштабов 1:125000, 1:62 500 и 1:24 000.

Номенклатура листов карты масштаба 1:250000 основана на номенклатуре карты масштаба 1:1000000. В одном листе этой карты содержатся 12 листов (4 ряда по 3 листа) масштаба 1:250000, которые нумеруются арабскими цифрами слева направо. Например, К-10-5 означает, что данный лист лежит в пределах листа миллионной карты с номенклатурой К-10 и имеет порядковый № 5.

Английские карты в своем большинстве имеют произвольные рамки листов, не совпадающие с меридианами и параллелями. Номенклатура карт также произвольна и не согласована для карт различных масштабов.

На всех картах масштаба мельче 1:25000 для обозначения листов применяется порядковая нумерация, которая установлена по отдельным районам без связи друг с другом. Поэтому одна и та же номенклатура может обозначать различные листы карт. Разграфка и номенклатура листов карты 1:25000 основаны на национальной координатной сетке. Большие и средние квадраты сетки обозначаются буквами латинского алфавита. Каждый лист карты совпадает с малым квадратом сетки, и номенклатура его слагается из двух букв и двух цифр. Первая буква обозначает большой квадрат, а вторая буква — средний квадрат, в которые входит данный лист карты. Первая и вторая цифры обозначают соответственно координаты Х и У юго-западного угла листа карты, выраженные в десятках километров и отсчитанные от юго-западного угла среднего квадрата. Например, ND 46 означает, что данный лист лежит в большом квадрате N, в среднем квадрате D и юго-западный угол листа имеет координаты Х=40 км и У =60 км, отсчитанные от юго-западного угла квадрата.

Французские карты делятся на листы, как и у нас, по меридианам и параллелям, но географические координаты углов рамок и географической сетки подписываются в двух системах угловых мер: в градусной и в десятичной. При десятичной системе угловых мер окружность делится на 400 равных частей—градов (g); 1 град делится на 100 частей, называемых минутами (с);

1 минута делится на 100 частей, называемых секундами (сс); 1g =0°,9 и 1с =0’,54.

Счет долгот в десятичной системе ведется от меридиана Парижа, а в градусной — от Гринвича. Величины склонения магнитной стрелки и сближения меридианов также подписываются в десятичной системе.

Номенклатура карт не связывает карты всех масштабов. Только карты масштабов 1:20 000 и 1:50000 имеют согласованную номенклатуру.

Обозначение листов карт масштаба 1:50000 слагается из указания колонны и ряда, в которых расположен данный лист. Колонны нумеруются римскими цифрами, а ряды —арабскими, например XXVII—5. В одном листе карты масштаба 1:50000 содержится 8 листов карты масштаба 1:20000, которые обозначаются арабскими цифрами. Таким образом, номенклатура листа этой карты будет XXVII—5—3.

Номенклатура листов карты масштаба 1:00000 состоит из наименования колонны, которая обозначается заглавной буквой латинского алфавита, и ряда, обозначаемого арабскими цифрами, например М—6.

Для карт масштабов 1:500000 и 1:1000000 принята номенклатура, аналогичная нашей.

Карты ФРГ имеют номенклатуру, не согласованную с номенклатурой и разграфкой карты масштаба 1:1000000. Номенклатура листов обозначается четырьмя цифрами, в которых две первые обозначают номер ряда, а две вторые— номер колонны. Листы карты масштаба 1:100000 обозначаются порядковыми номерами.

Отдельно остановимся на карте, издаваемой США в масштабе 1:100000 на территорию ФРГ. Издание этой карты предназначено для использования вооруженными силами НАТО. Поэтому все пояснения на полях карты даны на трех языках: английском, французском и немецком.

На полях листов карты помещается четыре линейных масштаба для измерения в уставных милях (1 миля ==1,609 км), километрах, ярдах и морских милях (1 миля =1,853 км).

Карта имеет такую же координатную сетку, как и карты США. Кроме того, внутри листов показываются крестиками через 10' пересечения меридианов и параллелей, что облегчает определение по карте географических координат точек; счет долгот принят от Гринвича.

Рельеф и местные предметы на этой карте изображаются в основном американскими условными знаками с незначительными изменениями.

Для отображения тактической обстановки на картах, схемах и других графических документах в странах НАТО применяются условные обозначения, принятые в сухопутных войсках армии США.

Согласно принятым в армии США правилам на многоцветных картах и схемах боевой состав, принадлежность, положение, вооружение, боевые задачи и действия своих войск наносятся синим или черным цветом, войск противника — красным. На одноцветных картах свои войска изображаются одной линией, противника — двумя.

Номер соединения, части или подразделения пишется слева от знака, принадлежность к вышестоящим войскам — справа. Внутри дается условное обозначение рода войск или службы. Снизу помещаются различные дополнительные сведения (тип оружия и техники и т. д.). Фактические действия войск и районы их расположения наносятся установленными условными знаками сплошной линией, а предполагаемые — прерывистой линией (пунктиром)

Знаки, обозначающие разрушения, завалы, инженерные заграждения как своих войск, так и войск противника, наносятся зеленым цветом Участки заражения химическими и биологическими средствами обозначаются желтым цветом.

Тема № 3. Чтение карты.

Общие правила чтения карт. Расцветка карт.

Изучение местности по карте (чтение карты) включает определение общего ее характера, количественных и качественных характеристик отдельных элементов (местных предметов и форм рельефа), а также определение степени влияния данной местности на организацию и ведение боя.

Изучая местность по карте, следует помнить, что со времени ее создания на местности могли произойти изменения, которые не отражены на карте, т. е. содержание карты в какой-то мере не будет соответствовать действительному состоянию местности на данный момент. Поэтому изучение местности по карте рекомендуется начинать с ознакомления с самой картой.

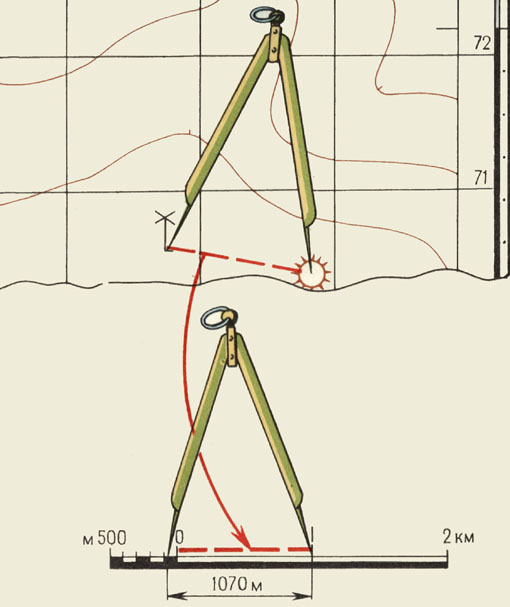

При ознакомлении с картой по сведениям, помещенным в зарамочном оформлении, определяют масштаб, высоту сечения рельефа и время создания карты. Данные о масштабе и высоте сечения рельефа позволят установить степень подробности изображения на данной карте местных предметов, форм и деталей рельефа. Зная величину масштаба, можно быстрее определять размеры местных предметов или удаление их друг от друга.

Сведения о времени создания карты дадут возможность предварительно определить соответствие содержания карты действительному состоянию местности.