- •Предисловие.

- •1 Общие сведения о машинах для земляных работ.

- •1.1 Основные виды земляных работ в строительстве.

- •1.2 Классификация машин для земляных работ.

- •1.3 Краткая историческая справка.

- •1.4. Система показателей для оценки качества и технико-экономической эффективности мзр.

- •1.5. Основные направления развития машин для земляных работ.

- •2 Грунты как объект воздействия машин для земляных работ.

- •2.1. Общие сведения о грунтах.

- •2.2. Физико-механические свойства грунтов.

- •2.3. Способы разработки грунтов.

- •2.4. Типы рабочих органов машин для земляных работ.

- •2.5. Сопротивление грунтов резанию и копанию.

- •2.6. Основные способы расчета сил резания грунтов.

- •3 Приводы машин для земляных работ.

- •3.1 Характеристика приводов и предъявляемые к ним требования.

- •3.2 Силовое оборудование.

- •3.3 Трансмиссии.

- •3.4 Системы управления.

- •4 Ходовое оборудование машин для земляных работ.

- •4.1 Общие сведения.

- •Гусеничное ходовое оборудование.

- •4.3 Пневмоколесное ходовое оборудование.

- •4.4 Тяговые расчеты машин для земляных работ.

- •5 Одноковшовые экскаваторы.

- •5.1 Назначение, область применения и классификация одноковшовых экскаваторов.

- •5.2. Основные параметры одноковшовых экскаваторов и порядок их выбора.

- •5.3 Гидравлические одноковшовые экскаваторы.

- •Особенности конструкции рабочего оборудования.

- •Механизмы привода поворота и передвижения.

- •Общий расчет гидравлических экскаваторов.

- •5.4 Канатные одноковшовые экскаваторы.

- •Рабочее оборудование, принципы действия.

- •5.5 Статический расчет одноковшовых экскаваторов.

- •5.6 Производительность одноковшовых экскаваторов.

- •6 Экскаваторы непрерывного дествия.

- •6.1. Назначение, область применения и классификация.

- •6.2 Цепные траншейные экскаваторы.

- •Общее устройство и классификация.

- •Трансмиссии. Системы управления.

- •Общий расчет.

- •6.3. Роторные траншейные экскаваторы.

- •6.3.2. Трансмиссии. Системы управления.

- •6.3.3. Общий расчет.

- •7. Машины и оборудование для бестраншейной прокладки коммуникаций.

- •8. Машины для подготовительных работ.

- •8.1. Рыхлители.

- •8.1.1. Назначение, классификация, конструкции.

- •8.1.2. Общий расчет.

- •8.2. Кусторезы.

- •8.3. Корчеватели – собиратели.

- •8.4. Оборудование для открытого водоотлива.

- •8.5. Оборудование для искусственного понижения уровня грунтовых вод.

- •9. Буровые машины и оборуование.

- •9.1. Назначение и классификация.

- •9.2. Машины вращательного бурения.

- •9.3. Станки ударно–канатного бурения.

- •10. Машины для разработки мерзлых грунтов.

- •10.1. Предварительная подготовка забоя.

- •10.2. Рыхлители статического действия.

- •10.3. Рыхлители динамического действия.

- •10.4. Машины для отрыва грунта от массива.

- •10.5. Машины для нарезания щелей в мерзлых грунтах.

- •10.6. Землеройно – фрезерные машины и траншейные экскаваторы.

- •11. Одноковшовые погрузчики.

- •11.1. Назначение, классификация, конструктивные схемы.

- •11.2. Общий расчет.

- •12. Оборудование гидромеханизации земляных работ.

- •12.1. Общие сведения.

- •12.2. Гидромониторы.

- •12.3. Грунтовые насосы, землесосные установки и землеснаряды.

- •13. Машины для уплотнения грунтов.

- •13.1. Общие сведения.

- •13.2. Катки статического действия.

- •13.3. Машины динамического действия.

- •14. Землеройно-транспортные машины.

- •14.1. Особенности рабочего процесса и классификация.

- •14.2. Бульдозеры.

- •14.2.1. Назначение, область применения и классификация.

- •14.2.2. Конструктивные схемы и рабочий процесс.

- •14.2.3. Выбор основных параметров.

- •14.2.4. Тяговый расчет.

- •14.2.5. Расчет системы управления отвалом.

- •14.2.6. Расчет на прочность бульдозерного оборудования.

- •14.2.7. Производительность бульдозера и пути ее повышения.

- •14.3. Скреперы.

- •14.3.1. Назначение, область применения и классификация.

- •14.3.2. Конструктивные схемы и рабочий процесс.

- •14.3.3. Выбор основных параметров.

- •14.3.4. Тяговый расчет.

- •14.3.5. Определение усилий в рабочих механизмах.

- •14.3.6. Выбор положений скрепера для расчетов на прочность.

- •14.3.7. Производительность скреперов и пути ее повышения.

- •14.4. Автогрейдеры.

- •14.4.1. Назначение, область применения и классификация.

- •14.4.2. Конструктивные схемы и рабочий процесс.

- •14.4.3. Выбор основных параметров.

- •14.4.4. Тяговый расчет.

- •14.4.5. Расчет системы управления рабочими механизмами.

- •14.4.6. Выбор положений автогрейдера для расчетов на прочность.

- •14.4.7. Производительность автогрейдера и пути ее повышения.

- •14.5.Грейдер-элеваторы.

- •14.5.1. Назначение, область применения и классификация.

- •14.5.2. Конструктивные схемы и рабочий процесс.

- •14.5.3. Определение основных параметров.

- •14.5.4. Силы, действующие на грейдер – элеватор.

- •Литература

7. Машины и оборудование для бестраншейной прокладки коммуникаций.

Прокладку подземных коммуникаций различного назначения (газо – и водопроводы, канализации, теплосети, кабели электроснабжения и связи и т.п.) при устройстве переходов через автомобильные и железные дороги ведут закрытым бестраншейным способом. Сущность этого метода заключается в том, что вместо отрывки траншеи в грунте разрабатывается горизонтальная скважина, в которую укладываются трубы. Существуют следующие способы бестраншейного прокладки коммуникаций: прокол, продавливание, горизонтальное бурение, гидромеханизированный способ, вибропрокол, вибропродавливание, раскатка скважин, щитовая проходка.

Проколом называется внедрение трубы в массив под действием внешнего усилия без удаления вытесняемого грунта за счет уплотнения окружающего трубу массива.

Продавливание – это способ прокладки труб вдавливанием с одновременной разработкой грунта.

При горизонтальном бурении в массиве грунта образуется скважина, в которую проталкивается труба.

Гидромеханизированный способ основан на использовании кинетической энергии струи воды.

Вибропрокол и вибропродавливание осуществляется под действием продольно-направленной вибрации труб.

Раскатка скважин – способ образования скважины самозавинчивающимся рабочим органом (раскатчиком грунта) под действием вращательного и напорного усилий.

Щитовая проходка выполняется с помощью щитов – металлических конструкций круглого сечения, под защитой которых ниже грунтового массива сооружается тоннель.

До 80 % закрытых прокладок трубопроводов выполняется установками для прокола грунта. Они применяются для прокладки труб диаметром от 0,05 до 0,5 м в песчанистых и глинистых грунтах. Нажимными устройствами являются домкраты, трубоукладчики, бульдозеры. Прокол осуществляется как непосредственным вдавливанием трубы, так и с помощью пионерной скважины с последующим ее расширением до нужного диаметра.

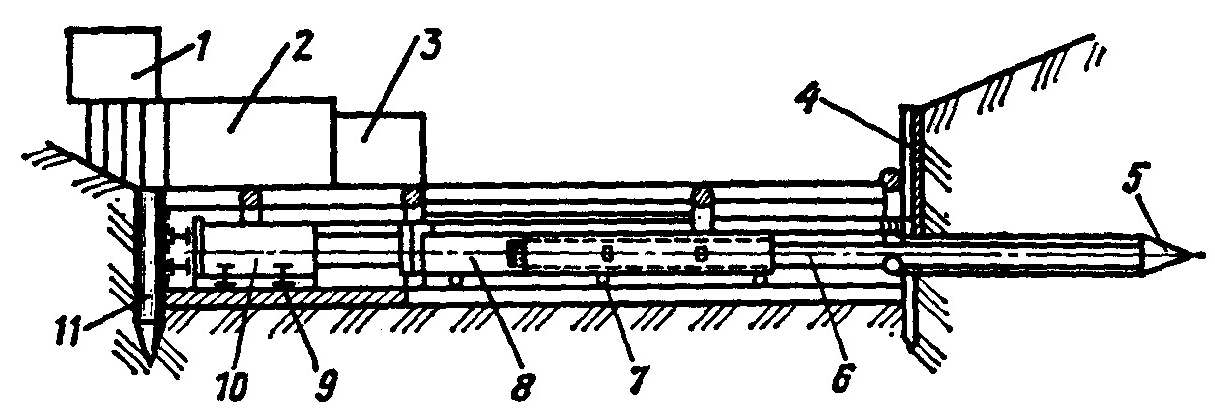

Схема прокола грунта с помощью гидравлических домкратов показана на рис. 7.1. Сущность способа прокола заключается в следующем. По обе стороны насыпи отрывают котлован, у задней стенки которого ставят металлический упор 11, а боковые стенки укрепляют досками. На дно вплотную к упору устанавливают один или два гидравлических домкрата 10, смонтированных на специальной раме 9. На поверхности вблизи котлована располагают насосную станцию, состоящую из бака 1, двигателя 2 и насоса 3, сварочный аппарат, грузоподъемное средство. На передний (забойный) конец прокладываемой трубы 6 приваривают конусный наконечник 5 диаметра большего, чем труба, а ко второму ее концу крепится заглушка. Трубу опускают в котлован и укладывают на специальные направляющие 7, в ее задний конец упирается шток домкрата. Под действием усилия гидродомкратов секция трубы шомполом вдавливается в грунт. После этого втягивается шток домкрата, на направляющие укладывают второе звено трубы, центрируют, сваривают с вдавленным в грунт через опалубку 4 и прокол продолжают. После выхода забойного конца трубы в приемный котлован проходку прекращают и конусный наконечник отрезают. Необходимое напорное усилие достигает 200 кН, скорость проходки – до 1,5 м/ч.

Рис. 7.1 Схема прокола грунта с помощью гидравлических домкратов.

Прокладка трубопроводов с помощью пионерной скважины начинается с образования горизонтальной скважины малого диаметра. Затем в нее пропускают стальной канат, один конец его крепят к барабану лебедки, а второй к расширителю, диаметр которого больше диаметра прокладываемой трубы на 10-25 см. Труба соединяется с расширителем стальным канатом длиной 1-1,5 м и вместе с ним затягивается в скважину канатом лебедки.

В последние годы для образования скважин и забивания в грунт стальных труб широко используют пневматические пробойники. Они представляют собой самодвижущиеся машины ударного действия для работы в грунтах Ι – ΙΙΙ категорий.

По назначению пневмопробойники разделяют на две группы: для проходки скважин в грунте и для забивания в грунт труб. Некоторые типы пневмопробойников могут быть использованы как для проходки скважин, так и для забивания труб. Независимо от назначения пневмопробойники имеют одинаковый принцип действия и систему воздухораспределения, однотипные реверсивные устройства и различаются между собой размерами и массой, энергией и частотой ударов, составов оснастки и приспособлений.

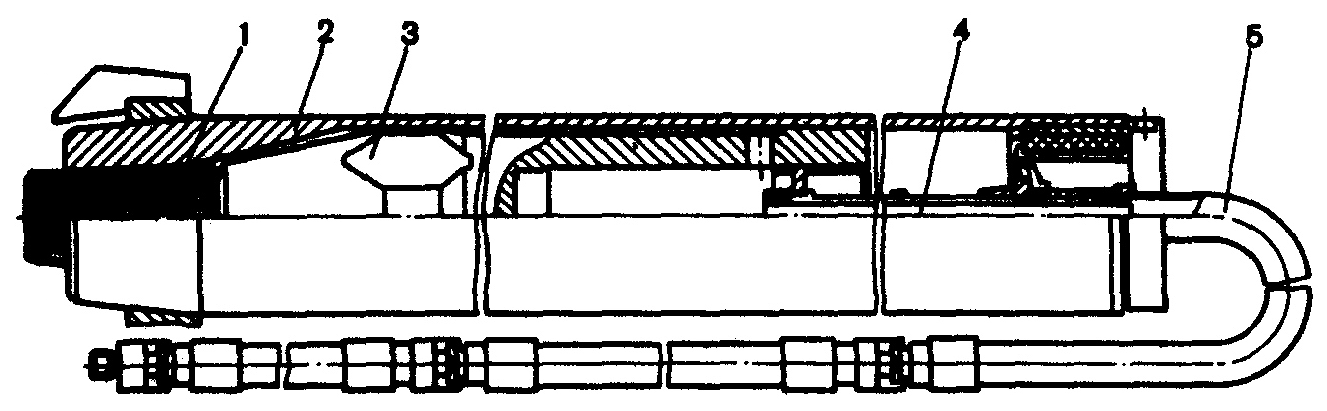

Рис. 7.2 Пневмопробойник для проходки скважин.

Рис. 7.3 Пневмопробойник для забивания труб.

Каждый пневмопробойник (рис. 7.2 и рис. 7.3) состоит из цилиндрического корпуса 2 с наковальней 1, массивного ударника 3, золотникового воздухораспределительного устройства 4 и гибкого рукава 5 для подвода сжатого воздуха от компрессора. Под действием сжатого воздуха, попеременно перепускаемого золотником в полости прямого и обратного ходов, ударник совершает возвратно – поступательное движение и наносит удары по наковальне корпуса, продвигая инструмент вперед. В результате образуется прямолинейная скважина с гладкими стенками или забивается в грунт труба. Обратному движению пневмопробойника препятствуют силы трения между его корпусом или стенками трубы и грунтом. Возврат пробойника назад по пробитой скважине осуществляется изменением направления ударов с помощью реверсивного механизма. Управление реверсивным механизмом осуществляется либо вращением воздухоподводящего рукава, либо его натяжением.

Для увеличения диаметра скважины пневмопробойники снабжаются сменными конусными уширителями, закрепляемыми на корпусе машины. Корпуса пневмопробойников для забивки труб соединяются с забиваемыми трубами с помощью насадок.

Предусмотрен выпуск пневмопробойников для проходки скважин с наружным диаметром (без уширителя) 40; 50; 63; 80; 100; 125; 160 и 200 мм, для забивания труб – с максимальным диаметром забиваемых труб 400; 630; 800; 1000; 1250 и 1600 мм.

Машины для раскатки скважин в грунте – грунтопроходческие устройства безударного действия с самозавинчивающимся рабочим органом для образования в грунте горизонтальных, вертикальных и наклонных скважин.

Рис. 7.4 Машина для раскатки скважин: а – принципиальная схема; б – схема разворота катков.

Машина для раскатки скважин, ее еще называют раскатчиком грунта (рис. 7.4) состоит из привода 2 (мотор–редуктора или гидромотора) и жестко соединенного с его выходным валом рабочего органа. Последний представляет собой консольный эксцентриковый вал 3, на шейках которого установлены свободно вращающиеся конические катки 4. Шейки вала и, соответственно, оси катков развернуты под углом φ к продольной оси вала. При вращении вала катки катятся по спирали, центром которой является ось рабочего органа, и завинчиваются в грунт, формируя скважину 1 с уплотненными стенками. Угол φ определяет шаг завинчивания катка, т.е. подачу рабочего органа за один оборот эксцентрикового вала.

Число катков на валу рабочего органа зависит от технологии производства работ и длины (глубина) проходки. Приводной мотор – редуктор снабжен ребрами 5 для восприятия реактивного крутящего момента при вращении вала рабочего органа. Частота вращения вала бесступенчато регулируется в широком диапазоне. Поступательное движение раскатчика в забое осуществляется за счет усилия, создаваемого станком подачи через промежуточную штангу, которая по мере внедрения раскатчика наращивается инвентарными секциями. Установка обеспечивает проходку горизонтальных скважин диаметром 50-230 мм на расстояние до 50 м. Средняя скорость проходки скважины в различных грунтах 10-20 м/ч.

Продавливание используется для прокладки труб диаметром 0,5 – 2,0 м, длиной до 80 м. Продавливаться могут разные по форме и материалу трубы: круглые и овальные, прямоугольные и треугольные, стальные и железобетонные. При продавливании трубопровод (футляр) вдавливают в массив грунта открытым концом, снабженным кольцевым ножом, а грунт, поступающий внутрь головного звена, разрабатывают и удаляют через прокладываемый трубопровод ручным или механизированным способом при помощи рабочих органов ковшового, совкового и фрезерного типа, ленточных и скребковых конвейеров переменной длины, виброударных желонок и специальными ковшами. Удаление грунта из труб диаметром 500-800 мм осуществляется преимущественно гидравлическим способом. В качестве продавливающих устройств применяют насосно – домкратные установки, включающие четное число домкратов с усилием до 10 МН и ходом штоков 1150-1600 мм.

В установках для вибропрокола и вибропродаливания используются вибраторы направленного действия, являющиеся источником продольных колебаний, за счет которых резко сокращается сопротивление перемещению трубы.

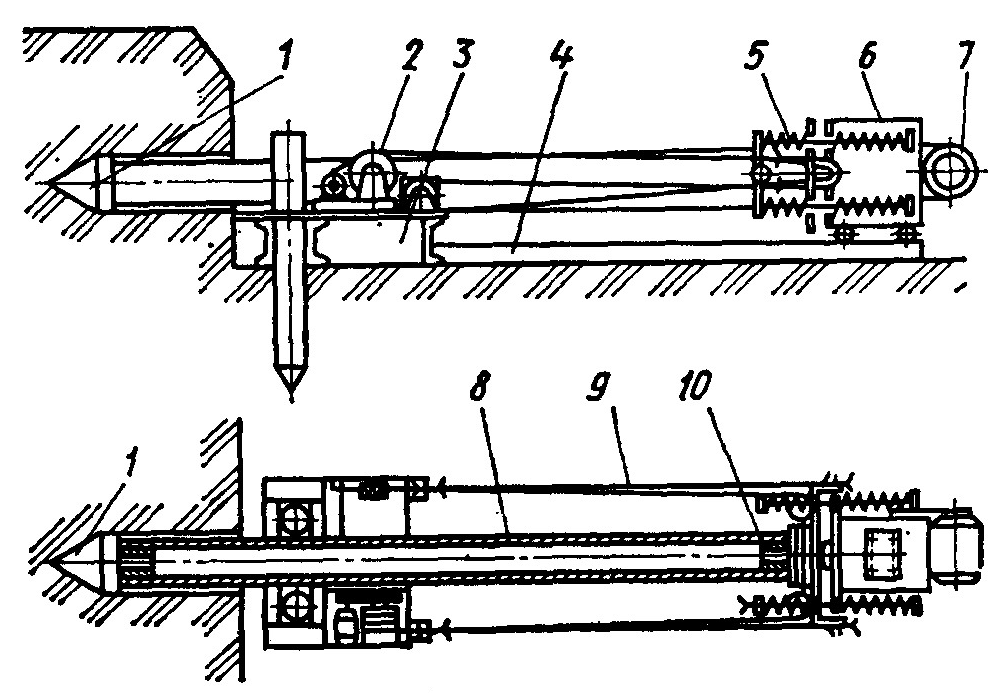

Рис. 7.5 Установка для вибропрокола.

Виброударная установка для продавливания (прокола) грунтов (рис. 7.5) состоит из вибромолота 6, с приводом от электродвигателя 7, рамы 3 с секциями 4 для перемещения вибромолота, тяговой лебедки 2 с грузовым полиспастом 9, развивающим усилие до 300 кН. Прокладываемая труба 8 с конусным наконечником 1 и наголовником 10 вибромолота устанавливается в траншею. При помощи вибромолота и электромолота 7 создаются продольные направленные колебания, которые можно регулировать системой пружинной подвески 5 вибромолота 6. После окончания работ в готовую скважину укладывается основная магистральная труба, а установка разбирается.

Вибровакуумное продавливание грунтов (рис. 7.6) осуществляется посредством специальной желонки 4, которая при помощи лебедки 1 и нажимных штанг 3 прижимается открытым концом к грунтовому массиву. Внутри желонки образуется замкнутое пространство, из которого вакуум–насосом 2 откачивается воздух. Кроме того, желонка совершает направленные колебания от закрепленного на ней вибратора. При погружении желонки образуется керн, который вместе с рабочим органом периодически извлекается из скважины. В готовую скважину подается укладываемая труба.

Рис.7.6 Схема вибровакуумного продавливания грунта: 1 – лебедка; 2 – вакуум – насос; 3 – нажимные штанги; 4 – желонка с вибратором.

Вибрационные способы прокладки труб отличаются высокой производительностью, однако требуют большого объема подготовительных работ и достаточно сложного оборудования.

Установка горизонтального бурения разрабатывает грунт в подземной скважине разбуриванием при помощи специальных механизированных установок цикличного и непрерывного действия. Широкое распространение получили установки горизонтального бурения УГБ (ГБ), осуществляющие непрерывное механическое бурение фрезерной головкой горизонтальной скважины, совмещенное с одновременной прокладкой в ней защитной трубы–кожуха, через которую затем протаскивается рабочий трубопровод несколько меньшего диаметра. Эти установки обеспечивают прокладку в грунтах І – ІV категорий труб–кожухов под трубопроводы диаметром 325 –1420 мм при максимальной длине прокладки 40-60 м.

Рис.7.7 Установка горизонтального бурения типа УГБ.

Установка горизонтального бурения (рис. 7.7) состоит из двигателя внутреннего сгорания 8, механической или гидромеханической трансмиссии 10, тяговой лебедки 7, трубы–кожуха 12 и шнека 13, транспортирующего грунта из трубы. Труба–кожух опирается на направляющие тележки 14, размещенные на дне траншеи, вдоль которой ведется проходка. Для разработки горизонтальной скважины используется фрезерная разбуривающая головка 1. Установка удерживается от опрокидывания и поворота сопровождающим ее краном–трубоукладчиком 9, который передвигается вдоль траншеи со скоростью, равной скорости подачи машины в забой.

Двигатель с механизмами привода тяговой лебедки и винтового конвейера монтируется на общей раме 6, установленной на заднем конце прокладываемой трубы–кожуха с помощью стяжных хомутов 11. Подача установки при бурении скважины обеспечивается тяговой лебедкой с усилием 80 кН через канатный полиспаст 4 переменный краткости (2÷10). Неподвижная обойма 5 тягового полиспаста вмонтирована в переднюю часть рамы, подвижная обойма 3, ориентированная на ось траншеи, шарнирно крепится к якорю 2, заделанному в грунт насыпи. В приводе тяговой лебедки имеется коробка передач с шестью скоростями вращения барабана и его реверс. Скорость подачи выбирается в соответствии с конкретными условиями проходки и составляет 2÷5,5 м/ч.

Сухая транспортировка разработанного грунта осуществляется винтовым конвейером, состоящим из трубы–кожуха 12 внутри которой помещен шнек 13, не имеющий промежуточных опор. Длина конвейера соответствует протяженности перехода. К головной секции шнека крепится сменная фрезерная буровая головка, снабженная резцами с твердосплавными пластинами. Буровая головка обеспечивает бурение скважины несколько большего (на 30÷50 мм) диаметра по сравнению с диаметром трубы–кожуха, что позволяет снизить лобовое сопротивление подачи установки в забой. Прокладку труб–кожухов диаметрами до 1820 мм и длиной перехода до 60 м можно осуществлять машинами УГБ со средней скоростью 1,5÷2 м/ч.

Машины с гидромеханизированными процессами разработки и удаления грунта чаще всего разрабатывают его одновременно двумя способами: механическим разрушением и размывом струей воды, вытекающей под напором. На конце прокладываемой трубы укрепляют буровую колонку. При вращательно – поступательном движении трубы буровая колонка вырезает керн грунта, который разрыхляется потом ножами. Одновременно грунт размывается струей воды и в виде пульпы (смесь грунта и воды) стекает из трубы на дно котлована. Напор рабочих органов на грунт обеспечивается гидравлическим или канатным механизмом. Вода подается к рабочему органу по промывочной трубе, помещенной внутри прокладываемой трубы.

Гидромеханические установки расходуют 120÷150 м3/ч воды при ее напоре 0,1-0,2 МПа (18-20 м). Скорость бурения 1,5÷1,8 м/ч. Эти машины нельзя применять для прокладки трубопроводов под железнодорожными насыпями в виду опасности размыва насыпи.

Щитовую проходку применяют при строительстве на глубине 8÷10 м и более магистральных канализационных и водосточных коллекторов, а также тоннелей, в которых прокладывают одновременно трубопроводы и кабели различного назначения. Щитовой способ разработки грунта широко применяется в метростроении.

Щитовая проходка осуществляется с помощью специального проходческого щита круглой, прямоугольной, эллиптической или подковообразной (в поперечном сечении) формы, под защитой которого производится разработка грунта, погрузка его в транспортные средства и устройство стенок (обделки) подземного сооружения. Щит вдавливается в грунт по оси проходки гидравлическими домкратами, расположенными по его периметру. Различают немеханизированные щиты, рабочий процесс которых связан с применением ручного труда при разработке грунта, погрузке его в средства внутритуннельного транспорта, устройстве обделки сооружения, и механизированные щиты, у которых операции разработки грунта, эвакуации его на поверхность и устройства тоннельной обделки механизированы.