Вакуум-выпарные установки

(ПРОСТОЕ (ОДНОКРАТНОЕ) ВАКУУМНОЕ УПАРИВАНИЕ)

Выпарные установки отличаются конструкцией вакуум-выпарных аппаратов (шаровые, трубчатые) и типами конденсаторов (смешения, поверхностные). Типовая вакуум-выпарная установка периодического действия представлена на рис. Установка состоит из шарового вакуум-выпарного аппарата (1) с паровой рубашкой. Выпариваемый раствор воспринимает тепло греющего пара, кипит, вторичный пар и инертные газы (обычно воздух) освобождаются от брызг жидкости в верхней части аппарата отбойниками и по хоботу поступают в поверхностный противоточный конденсатор (2) (трубчатый или змеевиковый).

Вторичный пар (ценный экстрагент, например этанол) конденсируется и охлаждается, а неконденсирующиеся газы отсасываются насосом (5). Конденсат собирается в сборник (3), обычно их два для периодической разгрузки. Между сборниками и вакуумным насосом устанавливается ресивер (4) — промежуточная емкость для предохранения вакуумного насоса от попадания в него жидкости из сборника, а также для смягчения толчков и изменения вакуума при каждом ходе поршня насоса. В шаровых вакуум-выпарных аппаратах свободная циркуляция упариваемой жидкости небольшая, возможен перегрев. Аппараты громоздки и малопроизводительны.

Установки для выпаривания водных вытяжек обычно имеют конденсаторы смешения (прямоточные и противоточные) и поэтому не нуждаются в сборнике конденсата. На рис. приведена схема установки с противоточным конденсатором смешения.

Из аппарата (1) вторичный пар по трубопроводу поступает в нижнюю, часть конденсатора (2). Сверху в конденсатор вводится холодная вода, которая падает вниз струями, перемешивается с паром и конденсирует его. К верхней части конденсатора присоединяют воздушный насос (3). Смесь охлаждающей воды и конденсата удаляют снизу при помощи водяного насоса (4). Отвод воды и конденсата часто производят при помощи барометрической трубы.

Вакуум-выпарная установка с прямоточным конденсатором смешения состоит из вакуум-аппарата (1), соединенного с конденсатором смешения (2).

Пары и охлаждающая вода вводятся прямотоком в верхнюю часть конденсатора. Воздух из воды и другие газы вместе с конденсатом и водой отсасываются мокровоздушным насосом (3).

ТРУБЧАТЫЕ ВАКУУМ-ВЫПАРНЫЕ АППАРАТЫ

О тличаются

большим конструктивным разнообразием,

но преимущественное распространение

имеют аппараты, греющая камера или

кипятильник которых сделаны в виде

трубчатого теплообменника. В этих

аппаратах выпариваемая жидкость

находится с одной стороны стенок труб,

а теплоноситель (водяной пар) — с другой.

Образующаяся при выпаривании жидкостей

парожидкостная эмульсия разделяется

при непрерывном выводе вторичного пара

из аппарата. Отделение капельножидкой

фазы от пара осуществляется в паровом

пространстве (сепараторе).

тличаются

большим конструктивным разнообразием,

но преимущественное распространение

имеют аппараты, греющая камера или

кипятильник которых сделаны в виде

трубчатого теплообменника. В этих

аппаратах выпариваемая жидкость

находится с одной стороны стенок труб,

а теплоноситель (водяной пар) — с другой.

Образующаяся при выпаривании жидкостей

парожидкостная эмульсия разделяется

при непрерывном выводе вторичного пара

из аппарата. Отделение капельножидкой

фазы от пара осуществляется в паровом

пространстве (сепараторе).

Трубчатые вакуум-выпарные аппараты могут быть с 1)естественной или 2)принудительной циркуляцией раствора, а также 3)пленочные.

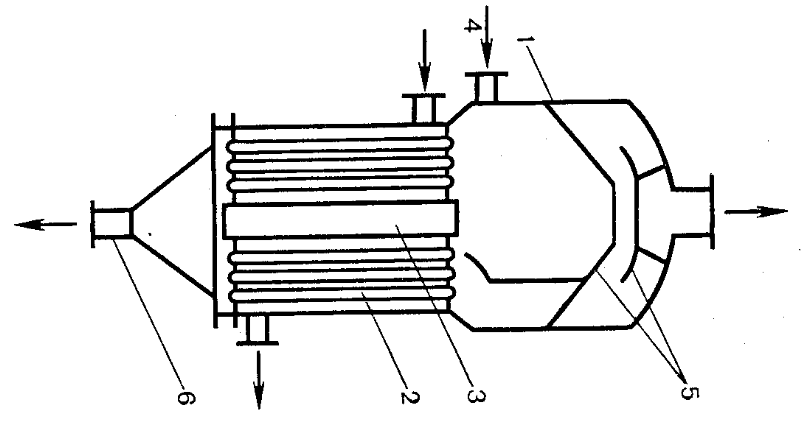

В фармацевтическом производстве находит применение вакуум-выпарной аппарат с центральной циркуляционной трубой и естественной циркуляцией раствора при выпаривании. В нижней части аппарата размещена греющая камера, представленная вертикальными кипятильными трубками (2) с диаметром 50—75 мм. В центре камеры расположена циркуляционная труба (3) большого диаметра (500 мм). Греющий пар поступает в пространство между трубками и нагревает упариваемую жидкость, находящуюся внутри них, которая подается по штуцеру (4). В результате кипения жидкости в кипятильных трубках образуется парожидкостная эмульсия, плотность которой меньше плотности нагреваемой жидкости. В циркуляционной трубе тоже проходит выпаривание жидкости, но плотность паро-жидкостной эмульсии больше плотности эмульсии в кипятильных трубках, вследствие чего в аппарате происходит упорядоченное движение кипящей жидкости (в циркуляционной трубе — сверху вниз, в узких трубках— снизу вверх), т. е. естественная циркуляция. Отделение капель жидкости от вторичного пара происходит в сепараторе (1) при движении его через систему отбойников (5), вторичный пар при этом попадает в конденсатор. Упаренный раствор сливается в сборник через штуцер (6).

Широко используется выпарной аппарат с выносным вертикальным кипятильником, в которых удается осуществлять более интенсивную естественную циркуляцию выпариваемого раствора, чем в аппаратах с центральной циркуляционной трубой.

Выпаривание жидкости происходит в кожухотрубчатом теплообменнике (1), представляющем собой пучок тонких труб длиной до 7 м. Образующаяся в них парожидкостная эмульсия выбрасывается в сепаратор (2), вторичный пар отделяется от капель жидкости и поступает в конденсатор, а жидкость возвращается по циркуляционной трубе (3) в кипятильник. Аппараты с выносным кипятильником отличаются высокой производительностью, удобны в эксплуатации и ремонте.

Значительно интенсифицировать процесс выпаривания удается в вакуум-выпарных аппаратах с принудительной циркуляцией упариваемой жидкости, которую подают циркуляционным насосом. Из кипятильных труб упариваемый раствор выбрасывается в сепаратор, отделяет часть вторичного пара, а частично упаренный раствор возвращается по циркуляционной трубе во всасывающую линию циркуляционного насоса и смешивается с новой порцией жидкости для упаривания. Скорость прохождения жидкости в трубах равна 1,5—3,5 м/с, что способствует увеличению коэффициента теплоотдачи в 3—4 раза по сравнению с естественной циркуляцией, однако аппараты более сложны в обслуживании.

Перспективными выпарными аппаратами для концентрирования термолабильных растворов являются пленочные.

П

леночный

выпарной аппарат с естественной

циркуляцией выпариваемой жидкости

отличается

более высокими значениями коэффициентов

теплоотдачи. Греющая камера аппарата

состоит из пучка длинных (6—9 м) и тонких

кипятильных труб (1), обогреваемых снаружи

паром. Выпариваемая жидкость подается

в трубки снизу через штуцер (5) и заполняет

их на 1/5 длины. При кипении выпариваемой

жидкости все сечение трубки заполняется

паром, который движется снизу вверх

с большой скоростью. Жидкость у стенки

трубки находится в виде тонкой пленки,

которая увлекается паром и растягивается

вверх. Выпаривание происходит в пленке

при однократном прохождении упариваемого

раствора по кипятильным трубкам. Смесь

вторичного пара и капель сгущенного

раствора попадает в сепаратор (2) с

отбойниками в виде спиралевидных лопаток

(3). Под действием центробежной силы

капельки упаренной жидкости отделяются

от вторичного пара и собираются в

нижней части сепарационной камеры (4).

Аппарат целесообразно использовать

для упаривания пенящихся вытяжек,

богатых сапонинами, и вытяжек, содержащих

термолабильные вещества. Однако

регулировка процесса выпаривания в

пленочных аппаратах затруднительна,

зависит от колебаний давления греющего

пара и начальной концентрации выпариваемого

раствора.

леночный

выпарной аппарат с естественной

циркуляцией выпариваемой жидкости

отличается

более высокими значениями коэффициентов

теплоотдачи. Греющая камера аппарата

состоит из пучка длинных (6—9 м) и тонких

кипятильных труб (1), обогреваемых снаружи

паром. Выпариваемая жидкость подается

в трубки снизу через штуцер (5) и заполняет

их на 1/5 длины. При кипении выпариваемой

жидкости все сечение трубки заполняется

паром, который движется снизу вверх

с большой скоростью. Жидкость у стенки

трубки находится в виде тонкой пленки,

которая увлекается паром и растягивается

вверх. Выпаривание происходит в пленке

при однократном прохождении упариваемого

раствора по кипятильным трубкам. Смесь

вторичного пара и капель сгущенного

раствора попадает в сепаратор (2) с

отбойниками в виде спиралевидных лопаток

(3). Под действием центробежной силы

капельки упаренной жидкости отделяются

от вторичного пара и собираются в

нижней части сепарационной камеры (4).

Аппарат целесообразно использовать

для упаривания пенящихся вытяжек,

богатых сапонинами, и вытяжек, содержащих

термолабильные вещества. Однако

регулировка процесса выпаривания в

пленочных аппаратах затруднительна,

зависит от колебаний давления греющего

пара и начальной концентрации выпариваемого

раствора.