- •Вопрос 1. Предмет и объект психологии, методы психологии.

- •Вопрос 2. Место психологии в системе наук и основные отрасли психологии. Связь с естественными науками вполне очевидна.

- •Вопрос 5. Классификация и общая характеристика психических процессов:

- •Вопрос 1. Развитие психики в процессе филогенеза и онтогенеза. Концепция леонтьева-фабри.

- •Вопрос 2. Психика и организм. Основные функции психики.

- •Вопрос 4. Структура психики. Структура индивидуального сознания.

- •Вопрос 5. Соотношение сознания и бессознательного. Виды подсознательной деятельности мозга.

- •Вопрос 1. Сенсорно-перцептивные познавательные процессы ощущение и восприятие.

- •Вопрос 2. Интегративные психические познавательные процессы память и представление

- •Вопрос 3. Интегративные психические познавательные процессы внимание и воображение

- •Вопрос 4.Волевой акт и его психологическая структура

- •Вопрос 1.Понятие личности в психологии. Структура личности

- •Отношение сознания и бессознательного

- •Сознание, подсознание и способность думать

- •Вопрос 2.Общая характеристика основных свойств личности.

- •Вопрос 3. Физиологические основы темперамента

- •Вопрос 4. Понятние характера

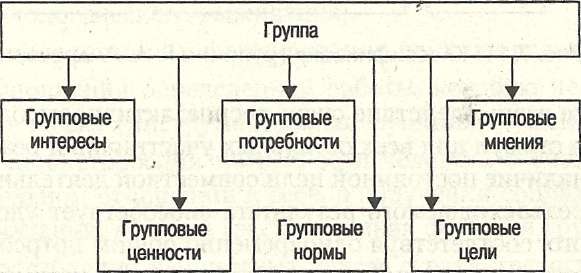

- •Вопрос 1. Классификация групп. Основные характеристики групп.

- •Вопрос 2. Малая группа определение, классификация, структура.

- •Вопрос 3. Образование малой группы. Групповой эффект

- •Вопрос 4. Отличие группы и коллектива, признаки коллектива. Особенности коллектива спасателей

- •Вопрос 5. Межгрупповые отношения и взаимодействия

- •2 Стороны общения

- •Вопрос 3. Общение и речь. Психологическая структура речевого акта. Контекст

- •Вопрос 7. Процессы социальной перцепции механизмы взаимопонимания

- •Вопрос 8. Конфликт - определение, классификация, причины.

- •Вопрос 1. Объект, предмет, задачи, функции и методы педагогики.

- •Вопрос 5. Понятие о дидактике. Законы и закономерности как теоретическая основа принципов обучения. Дидактика — это крупная отрасль педагогики, разрабатывающая теорию образования и обучения.

- •Вопрос 8. Методы формирования сознания в процессе обучения.

- •Вопрос 9. Методы организации деятельности и формирования опыта учащихся.

- •Вопрос 10. Инновационные методы обучения.

- •Вопрос 11. Общие формы организации учебной деятельности.

- •Вопрос 12. Приемы и средства обучения.

- •Вопрос 13. Профессиональное обучение сотрудников мчс россии. Условия личности профессионального обучения.

- •Тема 10

- •Вопрос 1. Воспитание в педагогическом процессе. Цели, задачи и функции

- •Вопрос 2. Принципы воспитания: классификация и специфика.

- •Вопрос 3. Цель и этапы процесса воспитания.

- •Вопрос 4. Классификация и характеристика методов воспитания, условия эффективности их применения.

- •Вопрос 5. Метод убеждения в процессе воспитания.

- •Вопрос 6. Педагогические требования к поощрению как методу воспитания.

- •Вопрос 9. Классификация форм и средств воспитания. Выбор форм воспитания в процессе организации воспитательной работы в подразделении, их эффективность. Классификация методов воспитания:

- •Вопрос 14. Методы и средства семейного воспитания.

- •Вопрос 15. ---

Вопрос 4. Понятние характера

Характер – это совокупность устойчивых черт личности, определяющих отношение человека к людям, к выполняемой работе. Характер проявляется в деятельности и общении и включает в себя то, что придает поведению человека специфический, характерный для него оттенок.

Черта характера - это устойчивая форма поведения в связи с конкретными, типичными для данного вида поведения ситуациями.

Общие черты характера проявляются в отношениях личности к общественным обязанностям и долгу, к людям, к самой себе.

Отношение к общественным обязанностям и долгу прежде всего проявляется в отношении личности к общественному труду.

Отношение к людям наглядно выступает в таких чертах характера, как общительность, вежливость, доброжелательность и т. п.

Отношение к самому себе проявляется в самооценке своих действий. Трезвая самооценка - это одно из условий совершенствования личности, помогающих вырабатывать такие черты характера, как скромность, принципиальность, самодисциплина.

Отрицательными чертами характера являются повышенное самомнение, высокомерие и хвастовство. Человек, обладающий этими чертами, обычно неуживчив в коллективе, невольно создает в нем предконфликтные и конфликтные ситуации.

Большое значение для характерологических проявлений имеет взаимоотношение интеллектуальных черт личности. Глубина и острота мысли, необычность постановки вопроса и его решения. Интеллектуальная инициатива, уверенность и самостоятельность мышления - все это составляет оригинальность ума как одну из сторон характера.

ВОПРОС 5. 5.5 Направленность личности — ведущее психологическое свойство личности, в котором представлены система ее побуждений к жизни и деятельности. Три основных вида направленности: личная, коллективистическая и деловая. Иерархия потребностей:

Доминирующие мотивы в профессии пожарного И спасателя: 1. Основным доминирующем мотивом профессии пожарного и спасателя является спасение людей.

ТЕМА 6

Вопрос 1. Классификация групп. Основные характеристики групп.

Вопрос 2. Малая группа определение, классификация, структура.

Малая группа-немногочисленная общность людей,члены которой имеют общую цель и находятся с друг другом в непосредственных личных контактах. КЛАССИФИКАЦИЯ МАЛЫХ ГРУПП: 1. По времени существования а)Кратковременные б)Долговременные 2.по структурной целостности. 3.По общественному статусу: а)формальные б)неформальные 4.по значимости а)группы членства б)референтные группы

Структура малых групп.

Вопрос 3. Образование малой группы. Групповой эффект

Развитие малой группы

При изучении группы психологи пользуются термином «групповая динамика». Свое начало это понятие ведет от основателя «школы групповой динамики» Курта Левина. Впервые термин «групповая динамика» был использован в статье К. Левина «Эксперименты в социальном пространстве» в журнале «Гарвардское педагогическое обозрение» в 1939 г. в США. По определению К. Левина групповая динамика – это дисциплина, исследующая положительные и отрицательные силы, которые действуют в данной группе. При описании и объяснении принципов групповой динамики Левин опирался на законы гештальт-психологии: а). целое доминирует над частями; б). отдельные элементы объединяются в целое.

В современном понимании групповая динамика — это развитие или движение группы во времени, обусловленное взаимодействием и взаимоотношениями членов группы между собой, а также внешними воздействиями на группу.

В групповой психотерапии существует также отдельное направление, в основании которого лежитпсихоанализ, оно также называется «групповая динамика» или «групподинамический подход».

Анализ развития малой группы обычно происходит на основании пяти элементов. 1. Цели группы. 2. Нормы группы. 3. Структура группы и проблема лидерства. 4. Сплоченность группы. 5. Фазы развития группы.

Модели коллективообразования и двухфакторные модели В настоящее время существует несколько моделей группообразования. Задачами их теоретического осмысления выступают для нас, во-первых, их соотнесение и классификация, во-вторых, анализ возможностей применения в различных областях психологической практики. Р.Л. Кричевский и Е.М. Дубовская предлагают теоретические конструкции, создаваемые в рамках групповой динамики, разделить на модели коллективообразования (Петровский А.В., Л.И. Уманский, А.Н. Лутошкин), двухфакторные модели (Г. Стенфорд, А. Роарк, Б. Такмен), однофакторные (И.П.Волков, Е. Мабри) и частные модели (М.А. Новиков). В основе такой классификации лежат различные критерии для выделения этапов жизнедеятельности группы.

Так, в стратометрической концепции критериями группового развития являются степень опосредования межличностных отношений в группе содержанием совместной деятельности и общественная значимость, позитивность – негативность с точки зрения общественного прогресса. Развитие группы — это движение от диффузной группы к коллективу или к корпорации. Выделенные страты представлены в такой обобщенной форме, что не поддаются операционализации в эмпирическом исследовании.

В основу параметрического подхода, близкого к стратометрическому, но более раннего по времени создания (г.Курск, 70-е годы), положены представления Л.И. Уманского о социально-психологических параметрах (отсюда название подхода) развития группы как коллектива. Возможность выделения конкретных опорных, возможных для диагностики пунктов сделала модель популярной для последователей. Среди изучаемых групповых критериев: единство целей, мотивов, ценностных ориентаций, групповая подготовленность в сфере какой-либо деятельности, межличностное познание, межличностные контакты и стрессоустойчивость группы.

Схема развития группы по Л.И. Уманского – это движение от конгломерата к коллективу или антиколлективу. Групповая изоляция, на которой может развиться высокий уровень корпоративности, может привести к антиколлективу. Антиколлективы — группы отличающиеся внутригрупповой антипатией, межличностным эгоцентризмом и эгоизмом, активной дезинтеграцией, конфликтностью и агрессивностью. Схема образно-символического соответствия группового развития по А.Н. Лутошкину сделала эту модель известной в педагогической среде и применяемой в ситуации самодиагностики молодежного коллектива. Двухмерной (двухфакторной) модели развития группы источником движения группы выступает противоречие между деловой и эмоциональной активностью группы. В результате анализа 50 публикаций Б. Такмен выделил наиболее часто называемые четыре стадии в сфере эмоциональной активности группы, рассматриваемые в русле этой модели: • «проверка зависимости» — ориентировка в характерах и поиск взаимоприемлемого поведения; • «внутренний конфликт» — нарушение взаимодействия и отсутствие единства; • «развитие групповой сплоченности»; • «функционально-ролевая соотнесенность».

Отдельно выделяются стадии в сфере деловой активности группы: 1) ориентировка в задаче; 2) противодействие, если задача не совпадает личным целям участников группы; 3) открытый информационный обмен; 4) принятие решений — конструктивные попытки решения задачи.

На основе двухфакторной модели группы английские психологи Г. Стенфорд и А. Роарк выделили следующие семь стадий развития группы. 1. Этап формирования представлений учащихся о классе и друг друге. Первые межличностные взаимодействия в это время еще очень осторожны, и ведут к образованию диад. Учитель воспринимается как основной авторитет в классе. 2. Вторая стадия – период формирования групповых норм, начало складывания группового самосознания. 3. Стадия конфликта – наблюдаются столкновения между отдельными членами класса в силу переоценки ими своих возможностей и стремление решать все проблемы самостоятельно, не консультируясь с учителем. 4. Четвертая стадия – переход от состояния конфликта к состоянию сбалансированности между учащимися. Общение становится более конструктивным и открытым. Появляются элементы групповой солидарности и сплоченности. 5. Возникновение чувства «Мы», в котором проявляются забота всех учащихся о классе, интерес к нему и сплочения на этой стадии заметна тенденция к интеграции групповой и индивидуальной цели, причем ведущими становятся учебные цели. Это наиболее удобный для учителя этап. 6. На шестом этапе, картина мира меняется и доминирующую роль теперь играет не деловая, а эмоциональная активность, личные взаимодействия становятся особенно тесным («Я–ТЫ»), происходит переоценка групповых норм. 7. Актуализация – высший этап групповой зрелости, когда уровни эмоциональной и деловой сферы выровнены и сплоченность высока. Группа открыта для проявления и разрешения конфликта.

Наличие двух сфер жизнедеятельности группы: деловой и межличностной (эмоциональной), не противоречит моделям коллективоообразования. Однако в моделях коллективообразования больше уделяется внимания деятельностной активности группы, а в двухфакторных моделях — эмоциональной. Такое различие обусловлено, по всей видимости, различным происхождением этих двух парадигм. Развитие двухфакторной модели в большой степени связано с существованием психотерапевтических и тренинговых групп, создатели различных вариантов этих моделей известные психотерапевты: И. Ялом, К. Хек, Б.Д. Карвасарский.

Всестороннее рассмотрение моделей группообразования и особенностей их применения позволило выделить следующие области психологической практики Во-первых, параметрический подход наиболее часто используется в области управленческого консультирования и психологической диагностики организации и коллективов. Во-вторых, образно-символическое представление этапов прохождения группового развития делает доступными для решения задачи самодиагностики и самоаттестации группы. В-третьих, двухфакторная модель группобразования наиболее часто применяется для диагностики группового процесса, служит для понимания и выстраивания стратегии ведения тренинговой или психотерапевтической группы. В первом случае субъектом применения модели является оргконсультант, социальный психолог или социолог, во втором — сама группа, в третьем — ведущий, психотерапевт, модератор.

Групповые эффекты – это механизмы функционирования группы, посредством которых осуществляются групповые процессы и достигаются групповые состояния. Они являются средствами, которые обеспечивают интеграцию индивидуальных действий в совместной групповой деятельности и общении. В социальной психологии существуют два базовых групповых эффекта: реакция человека на присутствие других людей и чувство принадлежности к группе.

Влияние присутствия других людей на психику и поведение отдельного человека является основополагающим феноменом социальной психологии и осуществляется бессознательно. Впервые этот эффект описали В. Мёде, Фл. Олпорт, В.М. Бехтерев в 20-х годах XX века. Именно открытие того факта, что человек психологически откликается на присутствие (реальное или воображаемое) другого человека легло в основу создания науки социальной психологии. Люди не индефферентны по отношению друг к другу. Самыми разнообразными сторонами своей психики они реагируют на окружающих. Понимая значение этой реакции, Г. Олпорт дал следующее определение нашей науки: «Социальная психология – это дисциплина, которая пытается понять и объяснить какое влияние оказывает на мысли, чувства и поведение индивидов действительное, воображаемое или предполагаемое присутствие других». Человек – существо общественное и его реакция на присутствие других проявляется в виде веера самых разнообразных эффектов.