- •Научно-методическая документация

- •Технологическая документация

- •12. Технологические и библиотечные технологические процессы в современном библиотечно-информационном производстве

- •25. Обеспечение библиотечно-информационной технологии регламентирующими документами

- •Научно-методическая документация

- •Нормативная документация

- •Технологическая документация

6. Функционально-технл-е подсистемы БИУ

1. Подсистема комплектования. Главной задачей является моделирование библиотечного фонда, включающее изучение реальных и потенциальных задач библиотеки, информационных потребностей, состава моделируемого фонда. Происходит первичный отбор документов по формальному, смысловому, внутри- и внешнесистемному соответствию с учетом финансовых возможностей библиотеки. Заключительным этапом комплектования фонда является заказ документов.

2. Подсистема обработки. Эта подсистема решает задачи приема и учета фонда и задачи научной обработки, каталогизации, технической обработки, создание справочно-библиографического аппарата.

Подсистема хранения фонда. Ее задачами являются размещение и расстановка фонда, обеспечение сохранности, учет и контроль выдачи, доставка документа. В этой подсистеме выполняются все операции, являющиеся результатом вторичного отбора.

Подсистема обслуживания. Решает задачи обработки запросов пользователей, потоков документов, выдаваемых и возвращаемых пользователем, а также информационно-библиографического обслуживания.

Подсистема управления. Ее задача – это обработка обратной связи, получаемой из подсистем комплектования, обработки, обслуживания.

4 БИУ как производственно – технологическая система.

Актуальность разработки технологического подхода к библиотечной деятельности обусловлена:

- необходимостью критической оценки сложившихся в профессиональном сознании стереотипов, в частности, ограничения библиотечной технологии совокупностью «процессов и операций библиотечной деятельности».

- растущим спросом на системное технологическое знание о библиотеке, которое служит связующим звеном между научными идеями и их практическим воплощением, обеспечивает оптимальный характер библиотечной деятельности и осваивается без значительных затруднений.

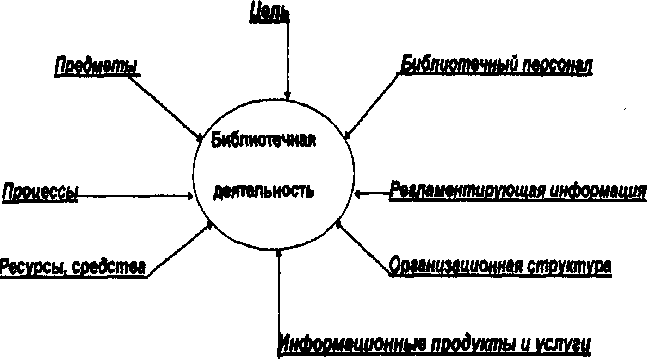

Именно ассортимент производимых библиотекой информационных продуктов и предоставляемых услуг определяет ее функциональное назначение и эффективность использования ресурсов;

Внедрение новых информационных технологий обнажило проблемы библиотечного производства, заставило специалистов заняться изучением его основных компонентов (предмет труда, производственный процесс, конечный продукт) и их взаимосвязей.

Перенос технологического знания на библиотечную деятельность дает возможность рассмотреть библиотеку как производственную систему, производителя информационных продуктов и услуг.

В качестве цели библиотечно-информационной деятельности с технологической точки зрения логично рассматривать производство в библиотеке информационных продуктов и услуг с наименьшими ресурсными затратами.

Предметами библиотечно-информационной деятельности выступают документы (документированная информация) и информационные потребности пользователей, выраженные в их запросах.

Процессы библиотечно-информационной деятельности как элемент ее технологической структуры представляют производственные и технологические библиотечные процессы с последующим их делением на технологические операции, приемы и переходы.

Главным материальным ресурсом (исходным «сырьем») библиотечной технологии является документный. Значимость документа в этом плане определяется не столько его материальной конструкцией (если это не рукописный источник, исторический памятник или предмет искусства), сколько заключенным в нем содержанием, Вместе с тем конструкция документа, его формат, вид носителя влияют на принимаемые технологические решения (вид обработки, способ расстановки, режим хранения и т.п.), на организацию технологических процессов (функциональная специализация, сочетание централизации и координации, последовательных и параллельных действий и т.п.).

Другую группу материальных ресурсов составляют используемые в библиотечном производстве основные и вспомогательные материалы: носители информации, комплектующие к оргтехнике, бланочная продукция, расходные материалы для копировальных, дизайнерских и оформительских работ.

Средства библиотечного производства — это часть материальных ресурсов. С их помощью осуществляется воздействие на предметы труда. Это, прежде всего, техническое оснащение, а также производственные здания и сооружения, технологические линии и участки.

Библиотечно-информационная деятельность располагает специфическими программными, лингвистическими средствами, выбор (раз-работка) и освоение (апробация) которых являет собой актуальную технологическую задачу в масштабах отрасли и конкретных библиотек и объединений.

Библиотечный персонал как субъект библиотечноинформационной деятельности, производитель информационных продуктов и услуг характеризуется не только количественным составом специалистов и вспомогательного персонала, но и распределением в разрезе профессиональной принадлежности, должностного

статуса, об-разовательного уровня, производственной квалификации.

Библиотеки испытывают потребность в системных аналитиках, технологах, способных проанализировать, критически оценить и оптимизировать традиционные и модернизированные библиотечно- информационные процессы.

Наконец, завершающий компонент структуры библиотечной де-ятельности — информационные продукты и услуги различного содержания и назначения — конечный результат и смысл функционирования библиотеки как сервисной системы

Важным условием эффективного библиотечного производства является рациональная организационная структура библиотеки (включая подсистему управления библиотечной технологией) с четко налаженными функциональными и субординационными связями.

20 Структура библиотечных технологических процессов

Под структурой технологического процесса понимается строение, устойчивая связь процессов анализа, хранения, обслуживания и др., обеспечивающие определенную последовательность операций, переходов, необходимую для выполнения всех требований по созданию библиотечных продуктов и оказанию услуг.

Слабая структурированность библиотечных процессов осложняет анализ, совершенствование, разработку БТП. Например, процесс “формирование фонда”, выступая в качестве технологического процесса, в свою очередь, состоит тоже из процессов: “комплектование фонда”, “организация фондов”, “хранение фондов”, “управление фондами”.

“Комплектование фонда” - это комплексный технологический процесс, автономными процессами в данном случае будут “составление тематико-типологического плана комплектования”, “оформление заказа”, “ведение справочного аппарата комплектатора” и т.д.

Структура БТП может быть представлена из следующих компонентов: комплексный технологический процесс - автономный технологический процесс - этап (стадия) - операция - элемент.

Единицей технологического процесса, составляющей основу для планирования и разделения труда, является операция.

Трудовая операция - это законченная часть деятельности специалиста на определенном рабочем месте (например, включение - выключение аппарата).

Технологическая операция - это законченная часть технологического процесса, выполняемая с одним предметом, одним средством и приводящая к частичному преобразованию предмета (приданию ему заданного свойства).

Технологическая операция - это законченная часть технологического процесса, выполняемая с одним предметом, одним средством и приводящая к частичному преобразованию предмета (приданию ему заданного свойства).

Библиотечные технологические операции подразделяются на простые, логические и творческие.

Для простых операций характерен однозначный результат действий библиотекаря или библиографа при одинаковых исходных условиях труда (например, штемпелевание, подсчет предметов и т.п.).

Для логических операций характерен выбор однозначного решения при множестве исходных условий.

В творческих операциях наблюдается множество вариантов на выходе действий, независимо от однозначности или многозначности исходных условий (например, анализ содержания документа как объекта индексирования, выявление библиографических записей при составлении библиографических пособий и т.п.).

Наиболее существенными признаками именно технологической операции выступают целесообразные непрерывные действия с помощью одного средства труда над одним преобразуемым предметом, обеспечивающие заданное изменение свойства предмета БТП.

Библиотечная технологическая операция является не последним делением при структурировании технологических процессов. Чем выше детализация процесса, тем точнее описание сущности преобразования, тем легче составить алгоритм действий, а, следовательно, точнее программы для вычислительной техники и яснее, какие операции могут быть переведены на технические средства, а какие нет; какой объем работы реально подлежит автоматизации.

В библиотечной технологии для характеристики процесса могут использоваться также:

- ритм - количество предметов, обрабатываемых за единицу вре-мени;

- такт - интервал времени, через который периодически произ-водится передача продуктов, в том числе промежуточных;

- технологический режим - совокупность параметров технологи-ческого процесса в определенный период времени (включает цикл, ритм, такт).

21 Организация БТП: способы, зависимость от типо-видовых особенностей биб-ки.

Организация любого технологического процесса, в том числе библиотечного, может быть представлена

1) в логическом плане, как последовательность преобразования предмета или данных о нем;

2) в функциональном плане, как изменения предмета в пространстве и во времени.

В материальном производстве и непроизводственной сфере есть два логических способа организации технологических процессов: предметно-функциональный и функционально-предметный.

При предметно-функциональном способе организации технологического процесса воздействие направлено на предмет по принципу: один предмет - множество функций. При функционально-предметном способе одна функция воздействует на множество предметов процесса.

На практике в библиотеках можно наблюдать разнообразие в ор-ганизации технологических процессов в пространстве и во времени.

Организация БТП предопределяет количество разрывов в нем.

Временной разрыв процесса, как правило, связан со сменой методов, технических средств или изменениями свойства предмета процесса (книга на русском или иностранном языках).

БТП в пространстве могут быть организованы следующим образом:

- прямоточно (например, запись читателя в библиотеку);

-противоточно (например, исключение документов из фонда, исключение библиографической информации из карточных каталогов);

- параллельно (например, предоставление читателю выполненного заказа на документы и бланков об отказе на запрашиваемую литературу).

Организация БТП во времени подразделяется на:

- периодические процессы (например, сдача документов в переплет, организация и проведение выставки и т.д.);

- непрерывные (например, запись в библиотеку, прием документов в фонд);

- случайные (например, составление акта об исключении читателя из библиотеки и т.п.).

Организация БТП во времени и пространстве одновременно характеризует трудовой и технологический процесс в библиотеке.

18. Предметы БТП

Предметом БТП является все то, что подвергается преобразованию в рамках библиотечного, библиографического или информационного процессов, независимо от того, выполняется это преобразование человеком или автоматически, то есть вычислительной техникой, средствами связи и др.

Предмет трудового процесса лишь в том случае становится предметом библиотечного технологического процесса, когда подвергается воздействию.

Одной из особенностей библиотечных процессов выступает свойство переходить из одной роли в другую. В библиотечной технологии в качестве предмета может выступать как «сырье», так и средства и продукт. (Библиографическое пособие)

Другая особенность материализованных предметов БТП - наличие составных частей в самом документе.

Специалисты библиотеки имеют дело с многочисленными предметами процессов. В зависимости от роли предмета в процессе их можно сгруппировать как основные предметы и сопроводительные.

К группе основных предметов БТП относятся:

- документы (совокупность документов), комплектуемые и создаваемые библиотекой;

-

информация о документе (совокупность информации о документах), используемая и в создаваемых, и в действующих поисковых системах библиотек;

- запросы потребителей.

Вторую группу составляют предметы (документы), которые сопровождают основные предметы на всем протяжении технологических процессов в библиотеках - сопроводительные предметы. К сопроводительным предметам относятся:

акт о приеме партии каталожных карточек;

акт о передаче документов на микрофильмирование;

акт о списании документов;

также другие документы: листы государственной регистрации (ЛГР), накладные, описи, перечни, номенклатуры, ведомости, которые имеют свой набор реквизитов.

Сопроводительные документы являются средством контроля над соблюдением технологической дисциплины. В совокупности однородные сопроводительные документы по истечении определенного срока образуют новый предмет – книги учета документов и др.

Особенности предметов БТП, то есть их технологические свойства, оказывают влияние на процессы, на принимаемые технологические решения. Укрупненно выделим следующие группы технологических свойств для основных предметов:

- формальные признаки: размер, вес, конструкция, носитель, объем, число и др.;

- содержательные признаки: вид документа, классификационный индекс, ключевое слово, аннотация, реферат;

- идентифицирующие признаки, представляющие собой смешанную группу признаков из формальных и содержательных: международный стандартный регистрационный номер, код или сигла, аббревиатура организации, шифр документа, номер, дата, коды географических названий и т.д.

10 Методы анализа библиотечных технологических процессов

Для представления и описания библиотечных процессов существуют разнообразные процедуры анализа.

Системный анализ - понятие, часто употребляемое в связи с пла-нированием, разработкой и эксплуатацией объектов, представленных множеством взаимосвязанных функций.

Под структурно-функциональным анализом (СФА) понимается анализ компонентов структуры, их функций и связей с другими компонентами, выраженных количественными или качественными показателями, а также выявление целей функционирования компонентов. Иначе говоря, прежде, чем осуществлять анализ, необходимо создать структуру библиотечных процессов. СФА проводят последовательно и поэтапно. Его начинают с си-стемного анализа структуры библиотеки и библиотечных процессов, а именно организационно-штатной структуры.

Структурно-функциональный анализ проводится в несколько этапов:

1. На первом этапе устанавливаются внешние связи, которые от-ражаются на структурном графе на каждом уровне иерархии;

2. На втором этапе проводится анализ целей и задач при реализации библиотечных процессов (и библиотеки в целом). Определяют цели и состав задач, которые реализуются в данной функции. Результаты анализа сводятся в таблицу.

3. На третьем этапе проводится анализ внутренних связей при ре-ализации функций;

4. На четвертом этапе создаются общие структурные графы с учетом внешних и внутренних связей на каждом уровне иерархии при реализации каждой задачи;

5. На пятом этапе выделяются задачи, для которых необходимо создание алгоритмов с целью адаптации или разработки программ, реа-лизующих данную задачу на ЭВМ.

В любой структуре, в том числе в действующей библиотеке, функционируют информационные и документные потоки. Изучение этих потоков проводится с помощью информационно-структурного анализа (ИСА).

ИСА предназначен для разработки и применения формализованных методов принятия информационных решений при обеспечении информационными и документными ресурсами управления технологией, прогнозированием библиотечных процессов, а также административной деятельностью.

Главной задачей ИСА является анализ состояния информационного обеспечения задач, компонентов, функций, действий и решений, взаимных связей элементов, а также подготовка исходных данных для проведения расчетов показателей эффективности системы.

Информационно-структурный анализ проводят в той же последовательности и этапности, что и структурно-функциональный анализ. На каждом из этапов выявляется вид и содержание необходимой информации.

Операционно-технологический анализ предполагает подробное и последовательное рассмотрение организационной и технологической структуры основных функциональных направлений деятельности биб-лиотеки (от циклов до элементов операций) в форме картотек или логи-ческих блок-схем, а также изучение закономерностей взаимодействия и обоснованной целесообразности каждого технологического звена во взаимосвязанной системе.

В ходе операционно-технологического анализа накапливается ма-териал для принятия конкретных управленческих решений по совер-шенствованию действующей технологии на отдельных участках.

Несколько особняком стоит экономический анализ, объектом которого является не только сам технологический процесс, но и его «ин-фраструктура». Главной целью экономического анализа является содействие рациональной реализации производственных фондов, материальных, трудовых и финансовых резервов, развитию режима экономии и уменьшению потерь на всех этапах процесса. Экономический анализ способствует решению следующих задач:

- выявление непроизводительных затрат, потерь рабочего времени;

- совершенствование управления;

- повышение экономической эффективности того или иного цикла, процесса и ее влияние на экономические показатели работы библиотеки в целом;

- содействие воспитанию бережливого отношения к рабочему времени, к материальным и другим видам ресурсов;

- повышение социальной активности труда библиотекаря, биб-лиографа.

Таким образом, задачи экономического анализа в самом общем виде состоят в формировании оптимальных требований к планированию, организации деятельности, управления ею с целью повышения ее эффективности.

Проведение экономического анализа можно дифференцировать по следующим этапам:

1) составление рабочей программы;

2) сбор и проверка информации;

3) аналитическая обработка данных.

На первом этапе уточняются цели анализа, его объекты и конкретные показатели, источники информации, определяется последовательность проведения работы, сроки ее завершения, состав исполнителей, утверждается полная схема экономического анализа.

Полный экономический анализ, конечно, очень нужен, но эта работа крайне трудоемка и явно не по силам одному отделу. Основу методики составляет взаимосвязанная система показателей, представляющая собой обособленные блоки, по каждому из которых может проводиться самостоятельный анализ.

Производительность труда - важнейший экономический показатель эффективности использования трудовых ресурсов. Для его определения используются затраты времени на единицу конечной продукции. При этом исследуются фактические затраты труда и анализируются трудовые нормативы с точки зрения их прогрессивности.

Еще один важный фактор анализа - использование рабочего времени. Он предполагает изучение баланса рабочего времени сотрудников, причин его потерь, влияние этих потерь на объем и качество выполнения работ.

Использование экономического анализа для оценки библиотечных процессов позволяет определять их эффективность, учитывая все виды ресурсов в их соотношении с количеством и качеством результата труда отдельного работника или целого коллектива.

Анализ финансовых ресурсов основан на изучении структуры сметы расходов - калькуляции стоимости продуктов и услуг.

Целью экономического анализа, связанного с определением рентабельности библиотеки, является решение вопроса об эффективности этой деятельности. Если при определении социальной эффективности имеется в виду степень удовлетворения нужд потребителей, то экономическая эффективность, не менее важная, оценивается прежде всего с точки зрения внутренней функциональной структуры расходования ресурсов на получение продукции. Это две стороны единого комплексного понятия «эффективность». Конечным же выражением экономической эффективности библиотечной деятельности является отношение экономии, полученной в результате воздействия библиотечных продуктов и услуг на процессы развития научных исследований, производства, культуры, к затратам на их создание. Однако далеко не всегда такое воздействие может быть выражено в количественных показателях.

Итогом обобщения результатов анализа должно быть раскрытие взаимосвязи между изучаемыми показателями, выявление неиспользованных ресурсов и разработка предложений по их реализации.

По результатам анализа должны быть подготовлены итоговые документы:

краткая характеристика работы подразделения;

сравнительный перечень важнейших показателей работы;

характеристика причин, повлиявших на изменение показателей плана и использование всех видов ресурсов;

проект плана организационно-технологических мероприятий по улучшению работы. Конечная цель экономического анализа состоит в создании модели функционирования библиотечной деятельности, при которой оптимальные результаты достигаются с наименьшими затратами. Использование экономического анализа для оценки библиотечных процессов позволяет определять их эффективность, учитывая все виды ресурсов в их соотношении с количеством и качеством результата труда отдельного работника или целого коллектива.

11 О понятии библиотечной технологии

Азы технологического знания были внедрены в профессиональный тезаурус библиотечного специалиста усилиями И.М. Фрумина. Его определение библиотечной технологии как совокупности «процессов и операций, обеспечивающих нормальное функционирование библиотеки», на долгие годы вошло в библиотечные словари.

Им выстроена иерархия понятий: «цикл — процесс — операция».

И.С. Пилко предложено наиболее развернутое определение библиотечной технологии как: а) совокупности библиотечных процессов и операций, а также приемов, методов и средств их осуществления, направленных на создание и сохранение библиотечной продукции и выполнение библиотечных услуг; б) практическая деятельность по производству и предоставлению пользователям библиотеки информа-ционных продуктов и услуг; в) прикладное научное знание и учебная дисциплина о технологических принципах, нормах и правилах библио-течного производства.

Новый виток в развитии технологического подхода к анализу библиотечной практики, в разграничении понятий «технология», «техника», «методика» и «организация» связан с именем Е.Г. Астапович [7, 8]. Она определила библиотечную технологию как «последовательно осуществляемые, целенаправленные действия с документами или све-дениями о них для создания или сохранения библиотечных продуктов, выполнения библиотечных и информационных услуг». Принципиальным моментом в рассуждениях автора является выделение обязательных для технологии элементов: исходного предмета, конечного продукта, метода преобразования или сохранения продукта, технических средств.

Некоторым, возможно промежуточным итогом терминологических поисков может служить «примирительное» (объединившее основные смысловые акценты предыдущих формулировок) определение библиотечной технологии как практической деятельности в терминологическом словаре «Библиотечное дело». Несколько громоздкое по форме, но верное по сути, оно выглядит следующим образом: «Библиотечная технология — совокупность библиотечных процессов и операций, а также приемов, методов и средств их осуществления, направленных на создание и сохранение библиотечной продукции и выполнение библиотечных услуг»

Можно вводить различные определения базовых понятий, дискутировать о номенклатуре и операционном содержании библиотечных процессов, но нельзя не признать очевидных преимуществ технологического подхода — его системности, «строгости», нормализующих и прогностических возможностей.

Термин «Библиотечная технология» появился в библиотечных словарях в 1976 году. Применявшиеся ранее «библиотечная техника» техника библиотечной работы и т.п. по содержанию неадекватны современным библиотечным технологиям. Библиотечная технология определяется структурными и функциональными особенностями конкретной библиотеки и находит отражение в библиотечной технологической документации.

Библиотечная технология включает технологические процессы, технологические решения, технологические приемы. Результатом библиотечного технологического процесса является библиотечная услуга и библиотечная продукция. Библиотечный технологический процесс, последовательно осуществляемые управленческие действия, применяемые для получения конечного библиотечного продукта. Обязательными элементами библиотечного технологического процесса является исходный предмет, конечный продукт, метод преобразования или сохранения продукта, технического средства.

Библиотечная технология может быть рассмотрена как с точки зрения содержательных, так и структурных характеристик. Вся она состоит из ряда циклов, каждый из которых в конечном итоге направлен на обслуживание читателей. Таким образом, через циклы раскрывается содержание библиотечной деятельности. Технология обусловлена организационной структурой библиотеки. Все подразделения функционируют как единое целое, где операции, процессы, циклы взаимосвязаны.

Это происходит как внутри подразделений, так и между ними, то есть на разных производственных уровнях, взаимосвязанных и взаимообусловленных. Библиотечная технология, комплекс технологических процессов, ориентированных на реализацию задач библиотечной деятельности, а также методология библиотечно-информационного правительства, современное знание о сущности библиотечных технологических процессов, закономерностях и принципах их развития.

Компонентами Библиотечной технологии являются предметы, средства, методы, библиотечные продукты, услуги. Библиотечная технология выступает способом упорядочения системы организации библиотечной деятельности и социального развития библиотеки. Библиотечная технология отражает конкретно-исторические изменения содержания и предмета труда; она эволюционировала от преобладания процессов сбора документов к аналитическим и коммуникативным процессам. Библиотечные технологии сбора книжных фондов превалировала в период главенства в библиотеках книгохранилищного направления.

2. Б-И продукты и услуги: классификация, современные проблемы спроса и предложения.

В соответствии с теорией систем библиотечно-информационные организации могут быть охарактеризованы следующим образом:

1 - являются открытой системой, поскольку имеют сложную структуру, зависят от внешнего мира, сочетают людские, материальные и технические ресурсы;

2 - производят общественно значимую продукцию в виде материализованных продуктов и нематериализованных услуг.

Библиотеки относятся к непроизводственному сектору экономики, но имеют сходство с производственными системами, так как выпускают определенную продукцию.

Библиотечный продукт может выступать в качестве общественного и рыночного товара и рассматриваться как посредник обмена социальным опытом и знаниями между различным обществами. Например, между обществом и библиотекарем и т.д.

Принято разделять библиотечные продукты на материализованные (например, каталоги, выставки, фонд, справочный аппарат, т.п.) и нематериализованные (услуги по выдаче книг, беседы, т.п.).

Библиотечные услуги и продукты в совокупности составляют библиотечную продукцию, которая является разновидностью интеллектуальной продукции.

Библиотечная продукция в сочетании с материально-технической базой библиотеки (здание, освещение, кадры) составляет ресурсы библиотеки.

9. Организация технологических потоков БИУ

В любой организации, кроме технологических процессов, присутствуют материальные и технологические потоки, различные по своей природе:

- материальный поток формируется как совокупность предметов (поток читателей, поток читательских требований, поток документов и т.п.);

- технологический поток есть совокупность методов обработки этих предметов.

Технологическими потоками в библиотеке являются определяемые поставленной целью последовательности операций по обработке, изменению состояния свойств предметов и созданию продуктов библиотечного труда, осуществляемых в процессе работы в сети или системе библиотек.

Технологические потоки зависимости от условий библиотеки и могут осуществляться в трех вариантах:

- последовательно: является наиболее распространенным, пред-полагает выполнение действий строгой последовательности по временному графику. Такая организация позволяет упорядочить все материальные потоки, создать заданный ритм работы всех сотрудников и всех подразделений, занятых выполнением этой работы. Недостатком является значительные временные затраты;

- последовательно-параллельно: позволяет значительно сократить временные затраты, поскольку некоторые действия могут выполняться параллельно. Недостаток: материальные потоки имеют прерывность и вариативность;

- параллельно: такая схема возможна только в условиях автома-тизации библиотечных ресурсов, целого ряда действий и сокращений трудовых затрат пользователя и библиотекаря. Параллельная организация обеспечивает максимальную оперативность обслуживания. Однако ее внедрение требует обязательного использования сложных систем ав-томатизации, тщательность сбалансированности.

17

Всю совокупность библиотечных процессов можно разделить условно на внутренние и внешние процессы. Внутренние процессы направлены на формирование фонда и справочного аппарата библиотеки (комплектование, обработка, организация хранения фонда, организация СБА). Внешние процессы направлены на организацию использования фонда и СБА библиотеки в интересах читателя - это процессы библиотечно-библиографического и информационного обслуживания.

Построение классификации БТП основано на характеристике БТП в целом и его составных элементов: предметов («сырье»), продуктов (результатов труда) и средств труда. Именно при опоре на простые элементы БТП каждый действующий в библиотеке технологический процесс можно отнести к определенной технологии. В общие основания деления заложены признаки, которые характеризуют процесс в целом, независимо от его простых элементов. Количество оснований деления при этом не ограничено.

Одним из подходов к классификации библиотечных технологических процессов (БТП) является ориентация на различные типы результатов.

Само разделение относительно и зависит от границ анализируемой системы.

В теории хозяйственных систем разработан подход к группировке полезных результатов в зависимости от места их возникновения в производственном цикле, когда выделяют исходные, промежуточные и конечные результаты. Причем к исходным полезным результатам относят те, которые формируют начальные условия процесса. Они направлены на изменение материально-технических и организационных ресурсов через восприятие и переработку полезных результатов, полученных извне.

Деление процессов на исходные, промежуточные и замыкающие возможно только в технологической цепочке, в которой операции и процессы связаны между собой получением конечного результата данной системы.

К промежуточным полезным результатам будут отнесены те, которые создаются и потребляются внутри системы, а к конечным - полезные результаты, которые формируются в системе, а потребляются внешним по отношению к ней пользователем (например, читателем или абонентом библиотеки). Такие полезные результаты отвечают конечной цели деятельности данной системы, определяют эффективность работы, ее соответствие своему назначению.

Данная схема позволяет не только выявить, но и связать техно-логически исходные и промежуточные результаты с конечными, которые они обслуживают.

Цепочка технологических операций, последовательность объ-единения которых обусловлена их направленностью на конечный результат, называется сквозным технологическим процессом.

Реализация каждого сквозного процесса есть, по сути дела, по-следовательное получение полезных результатов, начиная от исходных, через промежуточные к замыкающим.

Технологический процесс является частью производственного процесса, он включает целенаправленные и взаимосвязанные действия по выполнению производственных задач. Его результат – промежуточные результаты деятельности (например, проспект библиографического указателя, рабочая картотека, массив библиографических записей в процессе создания библиографического пособия).

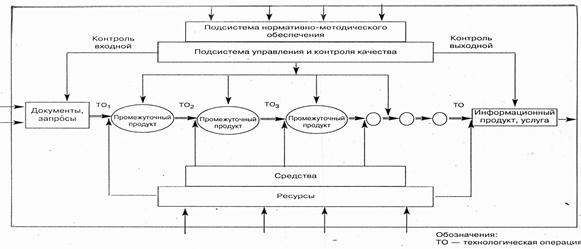

В структуру библиотечных процессов входят производственные, обеспечивающие, научно-исследовательские и управленческие процессы. Рассмотрим подробнее структуру производственного библиотечного процесса.Производственный процесс –совокупность действий персонала и орудий труда, обеспечивающих в данном учреждении производство информационных продуктов и услуг. Производственный библиотечный процесс имеет сложную структуру (см. рис. 2)

БИБЛИОТЕЧНЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС - законченная совокупность последовательных библиотечных операций, включающая выполнение определенных, относительно самостоятельных задач (например, каталогизация, техническая обработка документов, подбор книг по требованию)

28 Показатели эффективности БТП

Эффективность - это качество определенной деятельности или некоторого действия, состоящее в уровне соответствия этой деятельности (или единичного действия) ожидаемым результатам.

Под эффективностью библиотечных процессов понимается степень соответствия решаемых задач поставленным целям. Эффективность библиотечных процессов зависит от:

- социально-психологических условий;

- требований читателя к качеству обслуживания (и к виду услуги);

- информативности произведений печати;

- типа носителей информации (бумажные, магнитные, оптические, голографические);

- иерархии библиотечных процессов.

Различают два вида эффективности: функциональную и экономи-ческую.

Функциональная эффективность выражает степень соответствия качества обслуживания требованиям читателя по показателям, характе-ризующим уровень функционирования системы. Общими показателями функциональной эффективности библиотечных процессов являются полнота, точность, оперативность, стоимость и трудоемкость каждого процесса.

Экономическая эффективность выражает степень соответствия материальных, денежных и трудовых затрат библиотеки полученным результатам обслуживания читателей.

Существует множество показателей оценки экономической эф-фективности. Наиболее вероятные показатели: - удельный эффект от использования специалистом библиотечных материалов;

- окупаемость затрат на библиотечные услуги;

- себестоимость одной библиотечной услуги.

Несмотря на наличие многочисленных, в том числе и оригинальных вариантов измерения и оценки эффективности библиотечного производства и качества библиотечных продуктов и услуг, проблема еще далека от своего окончательного решения.

Показатели назначения характеризуют основные свойства, состав, структуру продуктов и услуг, полезный эффект от использования и обусловливают область их применения.

Показатели надежности характеризуют информационную ценность подготовленных обслуживающей системой продуктов и услуг.

Показатели технологичности характеризуют эффективность технологических решений, обеспечивающих высокую производительность репродуктивного и творческого библиотечного труда, экономию машинного времени, снижение себестоимости производимых продуктов и услуг.

Показатели стандартизации и унификации характеризуют степень использования в производстве готовых методических и технологических решений, разработанных информационно-поисковых языков, централизованно подготовленной библиографической информации.

Эргонометрические показатели характеризуют комфортность библиотечной, информационной среды, выражают затраты труда по-требителя на информационные процессы.

Эстетические показатели характеризуют выразительность, ори-гинальность подачи информации, соответствие времени и стилю

Экономические показатели характеризуют затраты на создание и доведение до потребителя библиотечных продуктов и услуг, экономическую эффективность их использования.

23 Техноля карта

Цикличность библиотечных процессов создает благоприятные условия для их описания в технологических документах. Заранее спланированные технологические процессы основаны на всестороннем анализе и выработке рациональных способов их выполнения, что находит выражение в технологической инструкции - документе, предназначенном для описания технологических процессов, методов, приемов, повторяющихся при производстве продуктов или услуг, правил эксплуатации средств технологического оснащения. Применяется в целях сокращения объема разрабатываемой технологической документации.

Технологическая инструкция содержит определение сущности исполняемой работы, ее объем, раскрывает методику и технику ее вы-полнения, Она строится на основе законодательных актов, с учетом со-временного уровня организации библиотечного труда и должна отражать научно обоснованное решение организации процесса с учетом специфических условий, объективных возможностей его выполнения.

Составлению технологических инструкций предшествует анализ трудовых процессов, позволяющий выявить непроизводительные затраты рабочего времени и установить рациональную последовательность операций. Технологические инструкции могут быть составлены на процессы, выполняемые одним работником или несколькими; для одного или нескольких отделов, участвующих в одном производственном процессе (путь книги в библиотеке, путь читательского требования и др.).

Технологические инструкции могут быть представлены в виде технологических карт, сочетающих в себе инструктивно-методические материалы и нормы. В зависимости от уровня организации и объема работы технологическая карта может быть простой или сложной формы, с меньшей или большей степенью детализации основных показателей, определяющих качественные и количественные характеристики процесса библиотечной работы.

Существует ряд разновидностей технологических карт:

- карта технологического процесса, предназначенная для операци-онного описания технологического процесса производства продуктов или услуг в технологической последовательности по всем операциям с указанием переходов, технологических режимов и данных о средствах технологического оснащения, материальных и трудовых затратах;

- карта типового (группового) технологического процесса - документ, предназначенный для описания типового (группового) технологического процесса производства продуктов или услуг в технологической последовательности по всем операциям с указанием переходов и общих данных о средствах технологического оснащения, материальных и трудовых затратах;

- операционная карта - документ, предназначенный для описания технологической операции с указанием последовательного выполнения переходов, данных о средствах технологического оснащения, режимах и трудовых затратах; применяется при разработке единичных технологических процессов;

- карта типовой (групповой) технологической операции - документ, предназначенный для описания типовой (групповой) операции с указанием последовательности выполнения переходов и общих данных о средствах технологического оснащения и режимах;

- карта эскизов - графический документ, содержащий эскизы, схемы и таблицы, предназначенный для пояснения выполнения технологического процесса, операции или перехода производства продукта или услуг, включая контроль и перемещения.

Количество технологических карт на один процесс может соответствовать количеству должностей сотрудников, занятых в этом процессе. Но может быть составлена одна, где перечислены все должности и указывается, кто и за какие операции несет ответственность. В пределах одной библиотеки (системы библиотек) должна быть принята единая форма технологической карты и обязательно должна применяться единая терминология. При заполнении карты важно не упустить разрыв в процессах. Например, при описании приема новой литературы следует проследить технологические операции работы с каждым экземпляром книги, накладной от поступления до передачи для выполнения следующего процесса. Наряду с названием операции дается ее детальное, со всеми возможными вариантами, содержательное описание, с раскрытием текста, который в инструкциях приводится в примечаниях. В случае, когда для выполнения операции используется несколько предметов труда, в данной графе следует привести набор действий для каждого предмета труда с самостоятельной операцией. Иногда действия (элементы операций) можно совмещать, например, запись в инвентарной книге с одновременной простановкой штампа библиотеки и указанием инвентарного номера. Запись содержания действия начинается с глагола в повелительном наклонении, например, “записать…”, “разобрать…”. Для действий (элементов операций), которые можно выразить через количественные показатели, следует обязательно указывать возможные минимальные и максимальные пределы. Например, количество фондов; кафедр выдачи, по которым идет распределение книг; количество элементов, по которым идет размножение карточек для каталогов библиотек. Графа “от кого принимается предмет труда и кому передается” заполняется даже в том случае, если документ передают со стола на стол в одной комнате, ибо это необходимо знать для определения потерь рабочего времени, правильности расположения рабочих мест, нагрузки по переносу тяжестей. В соответствующей графе дается норма времени и указывается, имеет ли она постоянный характер. Технологические карты заполняются по состоянию на конкретный период. В них вносятся все изменения, происходящие в организации работы. По мере накопления этих изменений технологическую карту следует перерабатывать и утверждать вновь. Приступая к работе над составлением технологической карты, рекомендуется использовать имеющиеся в библиотеке, отделе положения о структурных подразделениях, разработанные ранее технологические инструкции, методики, правила, порядок и другие регламентирующие документы по организации труда и технологии. [13] Процесс разработки карты можно представить в виде трех этапов: детальное изучение всех существующих документов, отражающих организацию и технологию данного процесса, определение его границ – начала и конечной задачи (“входа” и “выхода”), исследование структуры процесса на основе применения графических методов анализа (составление блок-схемы и рассмотрение ее различных вариантов); разработка модели карты: составление подробного перечня операций с максимальной детализацией в описании и обязательным хронометрированием; составление первого варианта (редакции) карты с учетом наиболее рациональной модели построения технологического процесса и отработка ее на практике. Формой представления технологической карты является технологическая картотека – перечень наименований всех выполняемых рабочих действий в рамках цикла, процесса, операции в порядке их последовательности в данном структурном подразделении. Наличие карт облегчает достижение взаимозаменяемости сотрудников, а также введение нового сотрудника в новую для него технологию. Совершенствование библиотечной технологии осуществляется централизованно на базе разработанных стандартов, инструкций, методических рекомендаций, регламентирующих отдельные библиотечные процессы или рекомендующих наиболее оптимальную технологию их осуществления.

..

8. Материальные и технологические потоки в БИУ: определение, содержание, свойства, параметры, соотношения в производственном процессе.

В любой организации, кроме технологических процессов, присутствуют материальные и технологические потоки, различные по своей природе:

- материальный поток формируется как совокупность предметов (поток читателей, поток читательских требований, поток документов и т.п.);

- технологический поток есть совокупность методов обработки этих предметов.

Различные параметры материальных потоков могут предопределять те или иные параметры технологических потоков или зависеть от них. Но прямой зависимости или однозначной связи между этими видами библиотечных потоков не существует.

Материальными потоками в библиотеке являются потоки читателей, сотрудников, заказов на литературу, новых поступлений в библиотеку, читательских требований, документов, выдаваемых и возвращаемых пользователями, а также потоки служебной документации.

Материальные потоки обладают следующими свойствами:

- дискретность (прерывность, нечто происходящее через некоторые промежутки времени);

- высокая вариативность;

- стохастичность (случайность);

- пространственная распределенность (каждый материальный объект имеет свое место в библиотеке);

- выборочная парная корреляция (вероятностная зависимость).

Параметры материальных потоков: - длина;

- направление;

- плотность;

- степень неравномерности;

- скорость.

Технологическими потоками в библиотеке являются определяемые поставленной целью последовательности операций по обработке, изменению состояния свойств предметов и созданию продуктов библиотечного труда, осуществляемых в процессе работы в сети или системе библиотек. Например, последовательность обработки читательских требований, последовательность обработки передачи документов из хранилища в читальный зал.

Свойства технологических потоков: - детерминированность (обусловленность последовательности и содержания технологических операций);

- воспроизводимость;

- однообъектность каждого отдельно взятого потока (в этом основное отличие технологического потока от технологического процесса, который может иметь один или несколько объектов);

- дискретность;

- высокий разброс временного лота выявления срока.

Параметры технологических потоков: - скорость;

- количество и состав технологических операций;

- производительность материального потока во времени;

- трудоемкость, энергоемкость;

- общая и удельная потребность в площадях;

- материалоемкость.

(см. 9)

Все потоки и материальные, и технологические осуществляются по принципу систем массового обслуживания.

7.Б-И продукты, их эволюция, совря квалификация

Библиотека является одним из производителей информационных продуктов и услуг, основным и исторически первоначальным информационным институтом, обеспечивающим общественное использование социально значимой документной информации.

Информационный продукт есть результат создания или семантической переработки информации в документированной форме, допускающей многократное использование продукта в процессе

удовлетворения информационных потребностей.

Информационная продукция разнообразна по содержанию, форме, способам фиксации на различных носителях информации (бумажном, машиночитаемом, пленочном и др.) статья, полнотекстовая база данных (БД), компакт-диск, фотодокумент, видеофильм, программный продукт, рекламные объявления и др. Аналитические (справочники, обзоры, переводы, тематические подборки). Вторичную (библиографическую) информацию содержит информационные продукты в фирме каталогов, библиографических баз данных, указателей, списков литературы, отдельных библиографических записей.

Информационная услуга – предоставление пользователю информационных продуктов (ранее подготовленной информации) в соответствии с ранее поступившим запросом или выявленной информационной потребностью.

Информационный продукт есть результат создания или семантической переработки информации в документированной форме, допускающей многократное использование продукта в процессе удовлетворения информационных потребностей.

Информационная продукция разнообразна по содержанию, форме, способам фиксации на раз личных носителях информации (бумажном, машиночитаемом, пленочном и др.) статья, полнотекстовая база данных (БД), компакт-диск, фотодокумент, видеофильм, программный продукт, рекламные объявления и др. Аналитические (справочники, обзоры, переводы, тематические под-борки). Вторичную (библиографическую) информацию содержит информационные продукты в фирме каталогов, библиографических баз данных, указателей, списков литературы, отдельных библиографических записей.

Информационная услуга – предоставление пользователю информационных продуктов (ранее подготовленной информации) в соответствии с ранее поступившим запросом или выявленной информационной потребностью.

Классификация информационных продуктов и услуг. Разнообразие ассортимента НПУ актуализирует проблему их классификации, к рассмотрению которой мы переходим. По данным частного анализа специальной литературы на статус существенных оснований классификации ИПУ могут претендовать: характер представляемой информации, целевое назначение, сфера ее применения,

способ производства информации можно различать:

Следующие виды НПУ:

• документальные (документы);

• библиографические;

• фактографические;

• аналитические;

• консультативные

Основу другого варианта многоаспектной классификации ИПУ, разработанной В. В. Брежневой и В. А. Минкиной [1, с. 78-82] составляют следующие фасеты:

• характер предоставляемых сведений;

• ресурсная база;

• особенности поиска информации и критерии ее отбора;

• основания для осуществления обслуживания;

• место и способ представления информации.

Фасетный метод может быть положен в основу многоаспектной характеристики реального ассортимента НПУ (конкретно информационной службы или сектора информационного рынка).

Различные варианты и формы предоставления научно обоснованных классификаций ИПУ (в виде иерархического ряда, матрицы, дескрипторной статьи) могут быть востребованы в ходе проведения библиотековедческих исследований для анализа практической деятельности, организации профессионального обучения и повышения квалификации библиотечного персонала в процессе разработки словарей предметных рубрик, рекламных проспектов и буклетов информационных продуктов и услуг библиотек.

15 БТ как комплексный процесс производства библиотечных продуктов и услуг.

Выполняемую работу подразделяют на циклы, процессы, операции, элементы операций. В сфере производства под циклом подразумевается “период пребывания предметов труда в производственном процессе с начала изготовления до выпуска готового продукта в пределах одного промышленного предприятия”. В библиотеках под технологическим циклом подразумевают прежде всего количественную, а не временную категорию – “обособленную часть библиотечной технологии, включающую совокупность библиотечных процессов по установленным правилам”. Обычно выделяют три основных макроцикла:

- обработка новых поступлений (путь книги в процессе обработки);

- обслуживание читателей (путь читательского требования);

- выполнение библиографической справки (путь справки).

Но каждый из них практически подразделяется на менее крупные производственные структуры, которые тоже правомерно относить к циклам, поскольку они тоже включают совокупность библиотечных процессов по установленным правилам. Так, в макроцикл “путь книги в процессе обработки” органично входят такие, в известной мере обособленные части библиотечной технологии, подразделяющиеся на процессы, как получение и учет, каталогизация, систематизация произведений печати. Аналогично с другими макроциклами “путь книги”, “путь читательского требования” носят межотдельский характер. Библиотечную технологию можно разложить на два аспекта и рассматривать с точки зрения содержательных и структурных характеристик. Первый аспект. Вся библиотечная технология состоит из ряда циклов, составляющих содержание направления работы, - комплектование, учет и обработка литературы, работа с фондом, обслуживание читателей и др., многие из которых как бы обособлены, но в совокупности направлены на обслуживание читателей. Каждый цикл состоит из взаимосвязанных процессов определенного направления библиотечной деятельности; каждый процесс – из ряда операций. Через них раскрывается содержание библиотечной деятельности.

Процессы: Цикл 1: Комплектование, учет и обработка литературы.

Текущее комплектование

Работа с картотекой заказа

Докомплектование

Учет литературы

Библиотечная обработка книг

Операции

1.5.1. Наклеивание на книгу кармашка

1.5.2. Наклеивание на книгу листка возврата

1.5.3. Заполнение книжного формуляра

Второй аспект. Технология обусловлена организационной структурой библиотеки. Общие требования к библиотеке определяют наличие в ней тех или иных структурных подразделений. Все вместе они функционируют как единое целое, где библиотечные операции, процессы, циклы взаимодействуют. Это происходит как внутри структурных подразделений, так и между ними, то есть на разных производственных уровнях, взаимосвязанных и взаимообусловленных. Благодаря связи осуществляется обмен результатами деятельности в итоге реализации технологических операций и процессов. Они имеют способность определенным образом влиять друг на друга, то есть вступать в определенные отношения. Поэтому как в любой другой системе, главное в изучении библиотечной технологии – выявление и исследований тех связей, которые существенно влияют на технологию. Технологические связи обусловлены структурой технологии, поэтому их анализ является структурно-технологическим.

22

А) Способы графического изображения. Самым известным и распространенным видом графического изображения является блок-схема. Первоначально она использовалась в электротехнике, но благодаря кибернетике получила универсальное применение в различных отраслях науки и техники. В настоящее время в библиотечном деле используются различные по конструкции и целевому назначению блок-схемы. Блок-схема – подробное графическое представление структуры процесса, в котором упор сделан на логические взаимосвязи и осуществляемые в процессе элементарные операции. Блок-схема состоит из множества блоков различной формы, соединенных совокупностью направленных связей. Блок-схемы могут использоваться не только для изображения структуры процесса, но и для его моделирования. Блок-схемы эффективны для изображения динамических явлений, они показывают путь продукта и информации, весь ход процесса. Эта форма дает наглядные сведения о согласованности процессов, одновременно протекающих в системе. Табличная форма не обладает такими универсальными качествами. Существуют: функциональные блок-схемы, отражающие деление системы (процесса) на главные элементы (функциональные блоки) и показывающие связь между ними; логические блок-схемы, воссоздающие цепь следующих друг за другом логических решений и действий (известны под названием “блок-схема решений”; целесообразны для моделирования процессов). Блок-схемы как логического, так и функционального типа могут быть применены в разных целях. Основная функция блок-схемы заключается в том, что она дает возможность установить четкие критерии для эффективной организации технологического процесса. Изображение процесса и функциональных связей в наглядной, доступной форме способствует выявлению недостатков и сложных ситуаций, нелогичности в чередовании операций, параллелизма и дублирования работ, отклонений от хода процесса. Блок-схемы необходимы при каждой реорганизации, по каждому нововведению. Графы – модели систем связей между объектами произвольной природы, представляющие собой конечное множество вершин (или узлов) вместе с множеством ребер (дуг), соединяющих пары различных вершин. Граф обычно представляется в наглядной форме, при этом вершины изображаются точками или другими фигурами, которые иногда помечаются в целях идентификации, а ребра изображаются линиями, соединяющими соответствующие точки. Если каждому ребру также приписано направление, то такой граф называют ориентированным. В этом случае ребра образуют конечное множество упорядоченных пар различных вершин и называются дугами. Если направления не указаны, граф называют неориентированным. Вершины графов обычно соответствуют объектам некоторого вида, а ребра – физическим или логическим связям между ними. Ориентированный граф – это дендрограмма, в которой выделена одна вершина («корень»), а ребра ориентированы таким образом, что все цепи располагаются в направлении обхода. Дендрограмма в отличие от блок-схемы не имеет условных переходов и циклов. Цикличность библиотечных процессов создает благоприятные условия для их описания в технологических документах. Заранее спланированные технологические процессы основаны на всестороннем анализе и выработке рациональных способов их выполнения, что находит выражение в технологической инструкции – документе, предназначенном для описания технологических процессов, методов, приемов, повторяющихся при производстве продуктов или услуг, правил эксплуатации средств технологического оснащения. Применяется в целях сокращения объема разрабатываемой технологической документации.

Составлению технологических инструкций предшествует анализ трудовых процессов, позволяющий выявить непроизводительные затраты рабочего времени и установить рациональную последовательность операций. Технологические инструкции могут быть составлены на процессы, выполняемые одним работником или несколькими; для одного или нескольких отделов, участвующих в одном производственном процессе (путь книги в библиотеке, путь читательского требования и др.). Технологические инструкции на сложные процессы целесообразно сопровождать блок-схемами, которые наглядно демонстрируют все связи и взаимодействия, логичность принятой последовательности операций, наличие дублирующих операций, возможность их устранения или объединения. Технологические инструкции могут быть представлены в виде технологических карт, сочетающих в себе инструктивно-методические материалы и нормы. В зависимости от уровня организации и объема работы технологическая карта может быть простой или сложной формы, с меньшей или большей степенью детализации основных показателей, определяющих качественные и количественные характеристики процесса библиотечной работы. Существует ряд разновидностей технологических карт: карта технологического процесса, предназначенная для операционного описания технологического процесса производства продуктов или услуг в технологической последовательности по всем операциям с указанием переходов, технологических режимов и данных о средствах технологического оснащения, материальных и трудовых затратах; карта типового (группового) технологического процесса – документ, предназначенный для описания типового (группового) технологического процесса производства продуктов или услуг в технологической последовательности по всем операциям с указанием переходов и общих данных о средствах технологического оснащения, материальных и трудовых затратах; операционная карта – документ, предназначенный для описания технологической операции с указанием последовательного выполнения переходов, данных о средствах технологического оснащения, режимах и трудовых затратах; применяется при разработке единичных технологических процессов; карта типовой (групповой) технологической операции – документ, предназначенный для описания типовой (групповой) операции с указанием последовательности выполнения переходов и общих данных о средствах технологического оснащения и режимах; карта эскизов – графический документ, содержащий эскизы, схемы и таблицы, предназначенный для пояснения выполнения технологического процесса, операции или перехода производства продукта или услуг, включая контроль и перемещения.

25. Информационное обеспечение БТ. Основные группы док-в, обеспечивающих БТП.

В структуре библиотеки как технологической системы подсистему нормативно-методического обеспечения формируют следующие виды регламентов:

• организационно-распорядительные документы,

• научно-методические документы,

• нормативные документы,

• технологические документы.

Библиотечная практика, заимствуя опыт производственных отраслей, сферы управления, вырабатывает собственную номенклатуру регламентирующих документов, требования к их структуре и содержанию, принципы создания и использования.

Организационно-распорядительная документация

Совершенствование традиционной и развитие новых информационных технологий в библиотеке требует надежного обеспечения регламентирующей информацией, определяющей нормы, требования, правила и порядок осуществления библиотечных процессов, устанавливающей образцы и эталоны производимых продуктов и услуг. Нормализующая информация, актуальная для многократного использования при производстве в библиотеке информационных продуктов и услуг требуемого ассортимента, качества и количества, подлежит фиксации в специальных регламентирующих документах.

Все многообразие ныне действующих регламентирующих библиотечную деятельность документов можно условно дифференцировать по признаку назначения и нормализующей силы, выделив по этому основанию:

• организационно-распорядительную документацию,

• научно-методическую документацию,

• нормативную документацию,

• технологическую документацию.

Понятие «организационно-распорядительная документация» заимствовано из делопроизводства, в котором организационными документами признаются положения, уставы, инструкции, правила, а распорядительными — постановления, распоряжения, решения, приказы, указания). Особенность документов данного вида — обязательность их установлений для исполнения.

Государственные нормативно-правовые акты (законы, указы, распоряжения, постановления), определяющие государственную политику в сфере информации и информатизации, правовой статус информационных ресурсов, информационные права граждан и другие вопросы, оказывают опосредованное воздействие на библиотечную технологию.

Наибольшее нормализующее значение для библиотечного производства среди документов данного вида имеют стандарты: государственные, отраслевые, предприятия. Они устанавливают единые нормы и требования к специальной терминологии, а также к основным компонентам библиотечной технологии (сырью, средствам, методам, процессам и продуктам производственной деятельности).

Государственная система стандартизации предусматривает четыре вида стандартов:

1) основополагающие стандарты (специальная терминология, общие организационно-методические положения для определенной области деятельности, общетехнические требования к процессам разработки, производства и использования продукции и оказания услуг, правила оформления регламентирующей документации и др.);

2) стандарты на продукцию, услуги (параметры, номенклатура, конструктивные особенности, потребительские свойства, требования к совместимости, взаимозаменяемости и др.);

3) стандарты на процессы (требования к методам, способам, приемам, режимам и нормам выполнения различного рода работ в технологических процессах разработки, изготовления, хранения, транспортирования, эксплуатации, ремонта и утилизации продукции);

4) стандарты на методы контроля (проведение испытаний, измерений, анализ, правила обеспечения качества продукции, требования к сохранению и использованию всех видов ресурсов и др.).

Среди других видов организационных документов, регламентирующих библиотечную практику, можно назвать положения, инструкции, квалификационные характеристики, номенклатуры и прейскуранты услуг и др.

Положение — организационный документ, определяющий порядок образования, права, обязанности и организацию работы библиотек, структурных подразделений или содержание конкретных направлений библиотечной деятельности.

Инструкция — организационный документ, регламентирующий организацию и содержание деятельности учреждений, их подразделений и отдельных должностных лиц.

Квалификационные характеристики — типовой организационный документ, определяющий объем знаний и уровень специальной подготовки, необходимый для качественного выполнения обязанностей, связанных с занимаемой должностью, а также перечень работ, которые могут быть поручены для выполнения работнику, занимающему данную должность. Квалификационные характеристики служат основанием для разработки должностных инструкций.

Номенклатура информационных (библиотечных) услуг— систематизированный перечень предоставляемых библиотекой услуг (иногда с их качественной характеристикой). По сути это обязательный ассортиментный минимум услуг библиотеки.

Научно-методическая документация

Научно-методическая документация, в отличие от организационно-распорядительной, носит рекомендательный, консультативный характер, содержит советы по выполнению определенных видов работ, взвешенные методические решения. Создание научно-методической документации — сложный, исследовательский по своей природе процесс соединения теоретического знания с результатами обобщения и анализа сложившейся практики.

Технологическая документация

Технологическая документация определяет требования к технологическим процессам и операциям. По форме технологические документы могут быть текстовыми, графическими, табличными. К регламентам данного вида относятся: классификаторы процессов, операций, разрядов работ, технологические и блок-схемы, оперограммы, технологические инструкции, графики, маршрутные и операционные карты, технические задания, технологические ведомости и др.

Инновационные изменения коснулись всей сферы функционирования библиотек, причиной чему являются как внешние, так и внутренние факторы. Внешние факторы определяются как социально-экономический и культурно-информационный фон, окружающий библиотеку – социальный институт. К таким факторам относятся:

• политическая и социально-экономическая стратегия развития государства;

• регионализация и муниципализация социально-экономической жизни страны;

• информатизация общества, превращение информационных ресурсов в национальный

продукт развития общества;

• формирование рынка информационных продуктов и услуг;

• изменение структуры общественных информационных потребностей;

• реорганизация системы науки и образования.

Внутренние факторы связаны с деятельностью библиотек как организационно оформленной,

самостоятельно функционирующей структуры в системе информации, культуры, социальных

коммуникаций. К таким факторам в первую очередь надо отнести:

• внедрение во все библиотечные процессы современных информационно-

коммуникационных технологий;

• развитие самостоятельной экономической деятельности библиотек;

• изменение видовой структуры информационно-библиотечных ресурсов, увеличение видов носителей информации;

• изменение технических возможностей удовлетворения информационных потребностей

пользователей библиотек.

1Таким образом, внедрение компьютерной техники и технологий, безусловно, повлияло на всю

библиотечную деятельность. Но необходимо правильно оценивать их значимость.

Информационные технологии не являются самоцелью: их разработка и внедрение служат основой информатизации общества как один из главных факторов научно-технической революции. Новые и перспективные информационные технологии, в свою очередь, создаются на основе новейших технических средств, высокопроизводительных вычислительных машин, информационно-вычислительных сетей, электронных средств коммуникации и печати.

Информационная технология нередко включается в более широкое понятие информационной сферы, которая представляет собой совокупность общенациональных, отраслевых и региональных информационных структур, в составе которых находятся и библиотеки.

Перенос технологического знания на библиотечную деятельность дает возможность рассмотреть библиотеку как производственную систему, производителя информационных продуктов и услуг. На самом общем уровне эти представления можно выразить схемой библиотечно - информационного производства.

Раскроем содержание этой схемы, охарактеризовав технологическую структуру библиотечной деятельности.

Средства библиотечного производства — это часть материальных ресурсов. С их помощью осуществляется воздействие на предметы труда. Это, прежде всего, техническое оснащение, а так

Средства

библиотечного производства

— это часть материальных ресурсов.

С их помощью осуществляется воздействие

на предметы труда. Это, прежде всего,

техническое

оснащение,

а также производственные здания и

сооружения, технологические линии и

участки. Современная библиотека, помимо

традиционных услуг, связанных с

организацией общественного использования

документных ресурсов, осваивает процессы

тиражирования, передачи информации,

производство продуктов издательской

деятельности, аналитико-синтетической

переработки информации, создает и

эксплуатирует БД, овладевает

гипертекстовыми, мультимедийными

сетевыми технологиями.

Библиотечно-информационная

деятельность располагает специфическими

программными,

лингвистическими средствами,

выбор (разработка) и освоение

(апробация) которых являет собой

актуальную технологическую задачу в

масштабах отрасли и конкретных библиотек

и объединений.

Библиотечный

персонал

как субъект библиотечноинформационной

деятельности, производитель информационных

продуктов и услуг характеризуется

не только количественным составом

специалистов и вспомогательного

персонала, но и распределением в разрезе

профессиональной принадлежности,

должностного статуса, образовательного

уровня, производственной квалификации.

Отсюда значимость следующей

структурной характеристики библиотечной

деятельности — регламентирующей

информации,

определяющей нормы, требования,

правила и порядок осуществления

библиотечных процессов, устанавливающей

образцы и эталоны производимых

продуктов и услуг. Создание, организация

и использование регламентирующей

информации, необходимой и достаточной

для производства в библиотеке

информационных продуктов и услуг

требуемого ассортимента, качества и

количества, составляют суть

нормативнометодического обеспечения

библиотечной технологии. Оно предполагает

анализ теоретического, методического

знания и практического опыта; определение

требований, правил и рекомендаций; их

последующее многократное использование

для решения реальных и потенциальных

задач.

Библиотечно-информационная

деятельность располагает специфическими

программными,

лингвистическими средствами,

выбор (разработка) и освоение

(апробация) которых являет собой

актуальную технологическую задачу в

масштабах отрасли и конкретных библиотек

и объединений.

Другую группу материальных ресурсов составляют используемые в библиотечном производстве основные и вспомогательные материалы: носители информации, комплектующие к оргтехнике, бланочная продукция, расходные материалы для копировальных, дизайнерских и оформительских работ.

Библиотечный персонал как субъект библиотечно-информационной деятельности, производитель информационных продуктов и услуг характеризуется не только количественным составом специалистов и вспомогательного персонала, но и распределением в разрезе профессиональной принадлежности, должностного статуса, образовательного уровня, производственной квалификации.

Сегодня сотрудники библиотек представлены не только утвердившимися в многолетней практике должностями: библиотекарь, библиограф, редактор, методист, но и представителями других профессий (оператор печатного оборудования, инженер-программист, инженер- технолог, дизайнер, художник-оформитель, экономист, менеджер, психолог и др.).

Наконец, завершающий компонент структуры библиотечной деятельности — информационные продукты и услуги различного содержания и назначения — конечный результат и смысл функционирования библиотеки как сервисной системы.

Экономически эффективная библиотечно-информационная деятельность предполагает квалификационное разделение труда, которое базируется на оценке профессиональной компетентности: знаний, умений, производственного опыта. В свою очередь, оценить профессиональную компетентность сотрудника, равно как и соблюдение им технологической дисциплины, можно лишь при достаточном уровне нормализации библиотечных процессов, наличии четких требований и технологических предписаний.

В качестве цели библиотечно-информационной деятельности с технологической точки зрения логично рассматривать производство в библиотеке информационных продуктов и услуг с наименьшими ресурсными затратами.

Главным материальным ресурсом (исходным «сырьем») библиотечной технологии является документный

17. БТП: определения, классификация

БИБЛИОТЕЧНЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС - законченная совокупность последовательных библиотечных операций, включающая выполнение определенных, относительно самостоятельных задач (например, каталогизация, техническая обработка документов, подбор книг по требованию)

Технологический процесс является частью производственного процесса, он включает целенаправленные и взаимосвязанные действия по выполнению производственных задач. Его результат – промежуточные результаты деятельности (например, проспект библиографического указателя, рабочая картотека, массив библиографических записей в процессе создания библиографического пособия).

Построение классификации БТП основано на характеристике БТП в целом и его составных элементов: предметов («сырье»), продуктов (результатов труда) и средств труда. Именно при опоре на простые элементы БТП каждый действующий в библиотеке технологический процесс можно отнести к определенной технологии. В общие основания деления заложены признаки, которые характеризуют процесс в целом, независимо от его простых элементов. Количество оснований деления при этом не ограничено.

Признак деления |

Классификационная группа |

Примеры БТП |

|

Действующие БТП Перспективные БТП |

Выявление и отбор документов для заказа по объявленным данным.

Выдача документов по заказам МБА.

Ведение базы данных абонента библиотеки |

2.Содержание БТП |

Преобразующие БТП

Сохраняющие БТП

Контролирующие БТП |

Составление библиографического описания документа.

Заказ документа в режиме теледоступа

Хранение фонда документов.

«Бронирование» документов для читателей (пользователей).

Сверка фонда с алфавитным кар-точным каталогом.

Учет выданной литературы. |

3.Способ библиотеч-ного производства Источник: http://reftrend.ru/125889.html |

Ручные БТП Механизированные БТП Автоматизирован-ные БТП

Автоматические БТП

Комбинированные БТП |

Расстановка каталожных карточек в алфавитном каталоге.

Прием читательского требования для выполнения заказа.

Рассылка читательских требований по фондам посредством пневмопочты.

Ведение базы данных заказа периодических изданий через Рос-печать.

Формирование и ведение массива справочной информации о читателях.

Автоматическое индексирование документов.

Прием документов от читателей с одновременным вводом данных о них в базу данных. |

4.Организация БТП во времени |

Периодические БТП

Непрерывные БТП Источник: http://reftrend.ru/125889.html |

Оформление заказа на периодические издания через Роспечать.

Перерегистрация читателей библиотеки.

Обслуживание читателей на абонементе.

Прием текущих поступлений документов |

5.Организация БТП в пространстве |

Последовательные БТП

Параллельные БТП |

Прием книг от читателя.

Продление срока их пользования в читальном зале.

Расстановка на стеллажах по номеру читательского билета.

Выдача абоненту МБА заказанной литературы и бланков МБА с отказом на документы.

Обслуживание читателей библиотеки на кафедре выдачи литературы до 17 лет, до 36 лет, после 45 лет. |

6.Конфигурация структуры БТП |

Моноструктура БТП

Полиструктура БТП

Смешанные структуры БТП

Комбинированные БТП

Экстремальные БТП |

Организация фонда журналов на русском языке для открытого доступа.

Составление комплекта карточек с библиографическим описанием документа.

Сдача документов на микрофильмирование.

Прием их после микрофильмирования.

Монтаж выставки.

СБО в режиме меню с выводом данных на бумагу.

Просушивание изданий (после затопления).

Меры к читателям, нарушающим режим работы библиотеки. |

14. БТ и НОТ

Одним из способов повышения эффективности работы библиотеки является внедрение элементов научной организации труда (НОТ). Из определения понятий «технология» и «научная организация труда», которые приводятся в энциклопедическом словаре, можно видеть, что предмет деятельности в этих сферах различен. Если технология изучает изменение состояния, свойств, форм и т. д., то НОТ предполагает анализ действий для улучшения организации форм использования живого труда.

К сфере технологии относится фиксация изменений, происходящих с предметом труда (полностью или частично), а к НОТ — определение усилий, затрачиваемых человеком для достижения желаемого результата. НОТ требует более углубленных методов изучения действий человека в конкретном процессе, описание которого дается в технологических документах.

Научная организация труда решает три задачи:

— производственно-экономическую — достижение наивысшей эффективности производства и труда; для библиотечной деятельности это конкретно выражается в повышении производительности труда;

— социальную — всестороннее (духовное и физическое) развитие личности;

— психофизиологическую — изучение влияния на производительность труда психофизиологических факторов.

Организовать труд — значит упорядочить его, уастановить взаимосвязь между его элементами, то есть объединить в определенную систему, выделить операции, правильно расставить людей, устранить причины, вызывающие потери рабочего времени. Таким образом, под организацией труда следует понимать совокупность мероприятий, направленных прежде всего на максимальное повышение эффективности использования рабочего времени.

Применительно к библиотеке определение «научная организация труда» можно сформулировать так: в библиотеке считать научной такую организацию труда, которая основывается на достижениях науки (главным образом в области библиотековедения, педагогики, психологии, физиологии, социологии, экономики, техники), передовом опыте российских и зарубежных библиотек и обеспечивает непрерывное повышение эффективности труда, качество обслуживания читателей, сохранение здоровья сотрудников и усиление привлекательности библиотечной профессии.

Основными направлениями НОТ в библиотечном деле являются:

— разделение и кооперация библиотечного труда;

— внедрение передовой технологии и прогрессивных методов труда;

— совершенствование организации рабочих мест и улучшение условий труда;

— нормирование и планирование библиотечного труда.