- •2.По техническим характеристикам:

- •Пассажирские помещения;

- •Административно-служебные помещения;

- •Вспомогательные помещения.

- •Архитектурная акустика.

- •Техническая акустика.

- •I. Организационно-методические документы:

- •II. Общие технические нормативные документы:

- •III.Нормативные документы по градостроительству, зданиям и сооружениям:

- •IV. Нормативные документы на инженерное оборудование зданий и сооружений и внешние сети.

- •V. Нормативные документы на строительные конструкции и изделия.

- •VI. Нормативные документы на мобильные здания и сооружения, оснастку, инвентарь и инструмент.

- •Генеральный план привокзальной площади

- •Основные расчетные показатели, расчетная вместимость вокзалов.

- •Организация движения потоков пассажиров и ручного багажа.

- •Пассажирские здания и павильоны.

- •Вокзальные переходы

- •Малые архитектурные формы и средства визуальных коммуникаций

- •Состав и площади помещений пассажирских зданий вокзалов

- •Обеспечение интересов пассажиров с ограниченной мобильностью

- •Конструктивные решения и отделка

- •Метод лучевой диаграммы.

- •Метод минимума отклонений от «идеального» объекта.

- •Метод квалиметрического анализа.

- •Метод анализа иерархий.

АРХИТЕКТУРА. ВОКЗАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

План лекций

1). История вокзалов. Вокзал как градообразующие сооружение. Классификация вокзалов. Современные концепции развития вокзальных комплексов.

2). Требования, предъявляемые к объемно-планировочному и пространственному решению здания вокзала. Организация и разделение пассажиропотоков. Применение информационных средств для облегчения функционирования вокзалов.

3). Факторы, влияющие на компоновку помещений вокзала. Состав помещений вокзала и их взаимосвязь для обеспечения оптимального функционального процесса. Коммуникационные помещения и сооружения..

4). Эволюция развития объемно-планировочных и конструктивных решений вокзалов. Конструктивные и планировочные решения зданий. Жизненный цикл здания. Факторы, влияющие на срок службы здания.

5). Выявление дефектов и деформаций в конструкциях в период эксплуатации здания. Мониторинги технического состояния конструктивных элементов здания. Обследования здания и виды ремонтов здания.

6). Вопросы физико- технического проектирования зданий. Классификация воздействий на здание со стороны внешней и внутренней среды. Основные расчеты и нормы проектирования.

7). Пути повышения долговечности здания: мероприятия по повышению тепло-, воздухо- и пароизоляции и защиты ограждающих конструкций. Проблемы звукоизоляции и освещения помещений вокзалов.

8). Пожарная безопасность вокзалов: требования к объемно-планировочному и конструктивному решению вокзалов и организация безопасной эвакуации людей. Расчетное время эвакуации.

9).Система нормативных документов в строительстве. Отраслевые нормы и рекомендации по проектированию вокзалов.

10). Стратегия использования вокзальных площадей. Анализ методов сравнения вариантов проектных решений.

ВОПРОС №1

История вокзалов. Вокзал как градообразующее сооружение. Классификация вокзалов. Современные концепции развития вокзальных комплексов.

Некоторые попытки создать специальные дороги, как известно, совершались еще в Древнем Египте. При строительстве пирамид под тяжелые блоки клали бревна, для лучшего скольжения присыпанные песком. В Древней Греции и Риме на каменных дорогах специально выкладывали колею и повозка шла по желобам. Первые полноценные рельсы появились в средневековье. С 1738 деревянные рельсы стали заменять чугунными плитами с желобом для колес рудниковых тачек. И вот в 1767 году горный инженер из Англии Ричард Рейнольдс предложил стальной рельс.

Первая паровая машина была изобретена англичанином Джеймсом Уаттом в 1813 году. Было много попыток улучшить модель паровой машины, и постепенно появился тот паровоз, к образу которого мы привыкли. Изменилось и назначение железной дороги: из узкоколейной, обслуживающей горные шахты и рудники, она превращается в дорогу общественного назначения. Отцом нововведений стал Джордж Стефесон, основавший в 1823 первый локомотивный завод. В 1925 году Стефенсон организовал перевозку пассажиров по Стактон-Дарлингтонской железной дороге. В России конная тяга была заменена на паровую с изобретением паровоза отцом и сыном Черепановыми, механиками, работающими на Нижнетагильском заводе на Урале в1934 году.

Паровоз царствовал почти 100 лет, пока с изобретением двигателя внутреннего сгорания не появились тепловозы. Полноценное использование электровозов началось лишь в 30-х годах ХХ века. Столь модные сегодня монорельсовые дороги, считающиеся проявлением инженерной мысли будущего, на самом деле были изобретены еще в ХIХ веке. В 1820 году в подмосковном селе Мячково Иван Эльманов построил «дорогу на столбах»; вагонетка была на конной тяге. Сегодня абсолютными лидерами по числу монорельсов являются страны Азии, в первую очередь, конечно, Япония.

Ж.д. вокзалы, как явление, ведут свою историю от начала промышленной эры и датированы за рубежом 1825-м, а в России – 1838-м годом с открытием первых железнодорожных паровозных дорог в крупных городах Европы и Америки (в Лондоне – с начала 1830-х годов, в Нью- Йорке, Париже, С.-Петербурге с 1837 года, Берлине – с 1838, Вене – с 1845года). Эти железнодорожные линии были сравнительно короткими и связывали город с предместьями и лишь позднее с другими городами.

Рис.1 Дарлингтонский вокзал Рис.2 Павловский вокзал

-1-

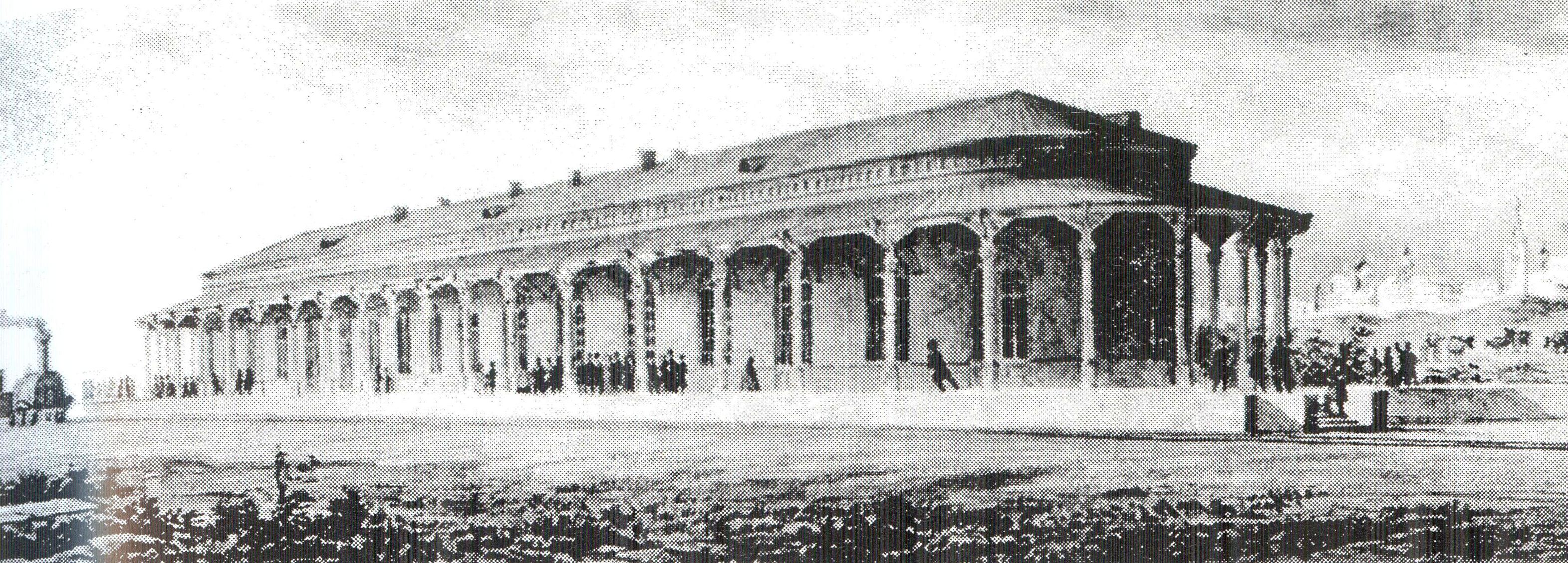

История вокзалов начинается с Дарлингтонского вокзала в Англии, построенного в 1925 году и напоминающего более домик железнодорожного обходчика, чем вокзал. Первый вокзал был деревянным и одноэтажным.

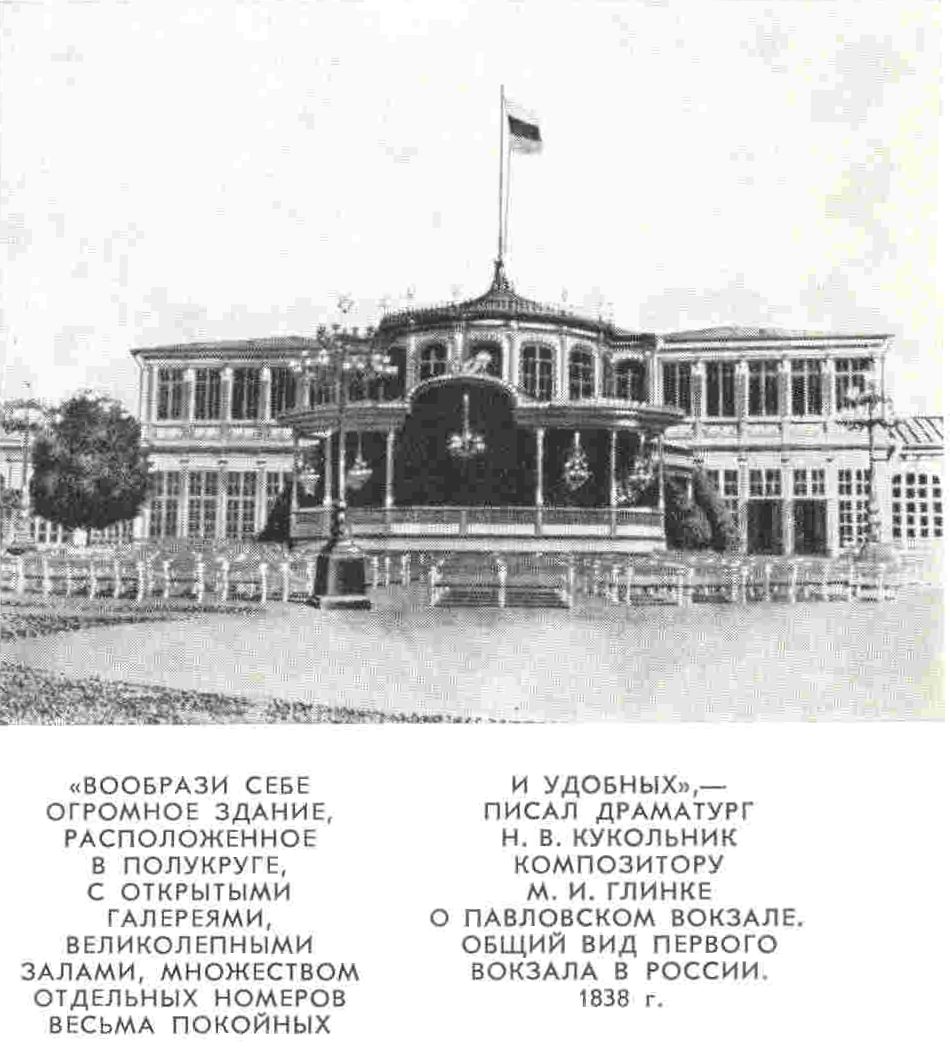

Для России первым вокзалом послужил Павловский «Воксал», построенный на конечном пункте первой публичной железной дороги России (инженер Ф. Герстнер), соединяющей Царское село с Павловском, а позднее с Петербургом. Для того, чтобы железная дорога приносила доход, решено было построить увеселительное заведение наподобие Воксхолла (Vaux-Hall – увеселительное заведение в пригороде Лондона) для привлечения столичных горожан для прогулок за городом с комфортом. Воксхоллы (воксалы), не имевшие отношения к железной дороге до того времени, открывались и сооружались в общественных увеселительных парках Петербурга и Москвы с конца 18 века (1-ый увеселительный сад «воксал в Нарышкинском саду» открылся в 1793 году при доме Демидовых, в 1820-ые годы архитектором Огюстом Монфераном был построен известный воксал в Екатерингофе).

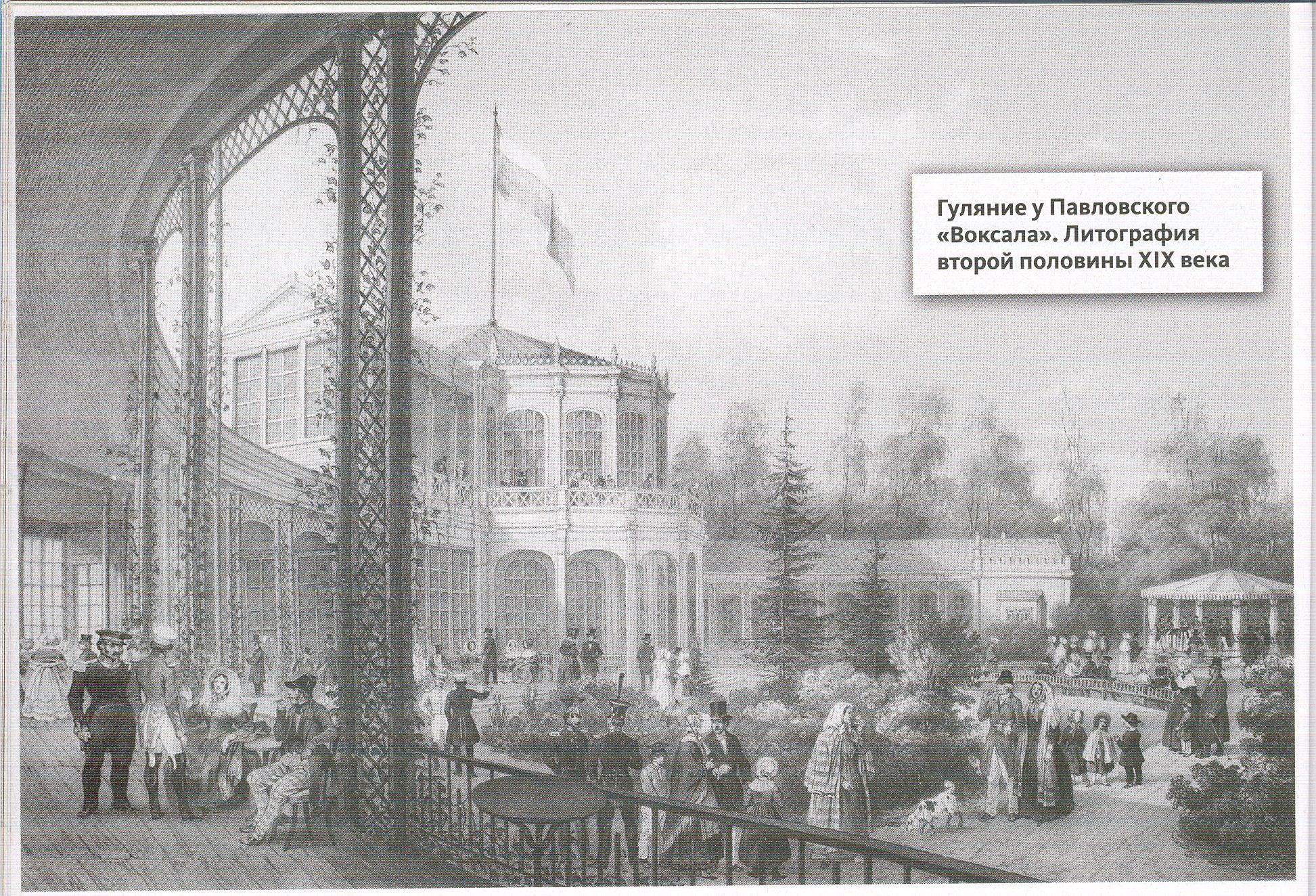

Рис.3. Гуляние у Павловского вокзала

Здание Павловского вокзала ( арх. А.И.Штакеншнейдер), выполненное «без стиля» на манер загородной усадьбы, представляло собой 2-х этажный симметричный объем в виде овального зала, предназначенного для «балов, концертов и обеденного стола», с полукруглыми крыльями и открытыми галереями и напоминало пригородную усадьбу.

-2-

Движение по Царскосельской дороге открылось 30 октября 1837 года, а в мае 1838 года в Павловском парке была закончена постройка «воксала», сыгравшего заметную роль в культурной жизни петербургского общества XIX века.

Музыкальные вечера, танцы званные обеды, гулянья вызывали большой интерес у публики. В Павловском вокзале выступали с целыми концертами И. Штраус, А.Глазунов, А.Лядов, Ф. Шаляпин. Ф.Достоевский избрал местом действия 3-ей части романа «Идиот». Павловский вокзал был сожжен во время 2-й Мировой Войны, но название «воксал», позже «вокзал», закрепилось за всеми пассажирскими зданиями ж. дорог России.

Рис.4

Что же касается другой конечной станции Царскосельской дороги, то достойное внимания здание вокзала появилось лишь в 1904 году под названием Витебский вокзал, выполненный в стиле модерн архитектором С.А.Бржозовским и инженерами С.И.Микошем и В.С.Герсоном (дебаркадер). Первый же вокзал был деревянной постройкой и носил название Царскосельский путевой двор (позже Детскосельский), второй – каменный, построен архитектором К.А. Тоном в 1844-52 годах.

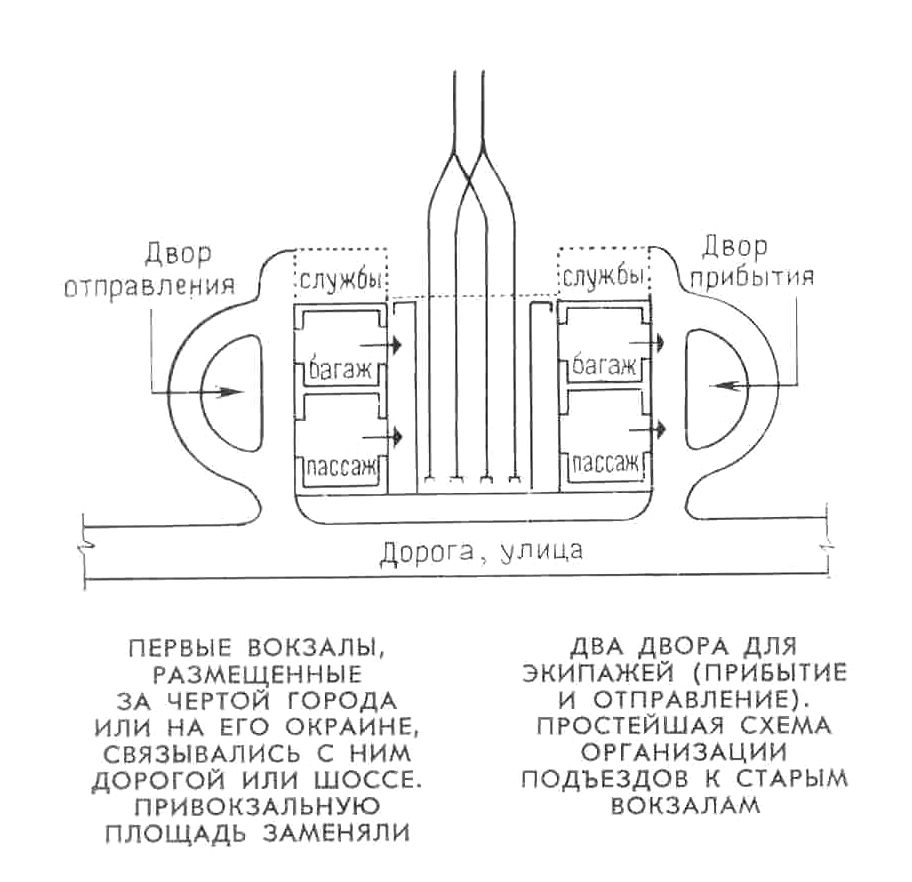

Название железнодорожных станций было унаследовано от почтовых станций и заезжих дворов и первоначально имело такую же планировку, состоящую из зоны приезда и отъезда.

Рис.5

С открытием в 1851 году Петербургско-Московской (Октябрьской) ж.д. началась

история столичных вокзалов. -

В отличие от западных стран, где железные дороги долгое время оставались частными предприятиями, в России это было государственное начинание с государственным финансированием и регламентированием. Если в Европе возведением первых вокзалов занимались инженеры, которые прокладывали железнодорожные линии, то в России проектирование было поручено известным архитекторам, зарекомендовавшим

-3-

себя в строительстве крупных представительских зданий. Так для первой в стране междугородней железной дороги Петербург-Москва были разработаны «Нормальные проекты промежуточных станций четырех классов». Типизация и регламентация николаевского времени проявилась еще и в том, что при проектов имели разный набор помещений и характерный фасад. Станциями первого класса являлись Тверь, Бологое, Малая Вишера, второго – Любань, Окуловка, Спирово, Клин. ( Пассажирское здание на Ст. Клин по ошибке построено как для 1 класса – инженер Кирхнер за ошибку был переведен в Саратов).

Рис.6. Здание вокзала первого класса с апсидой

Рис. 7. Здание вокзала четвертого класса

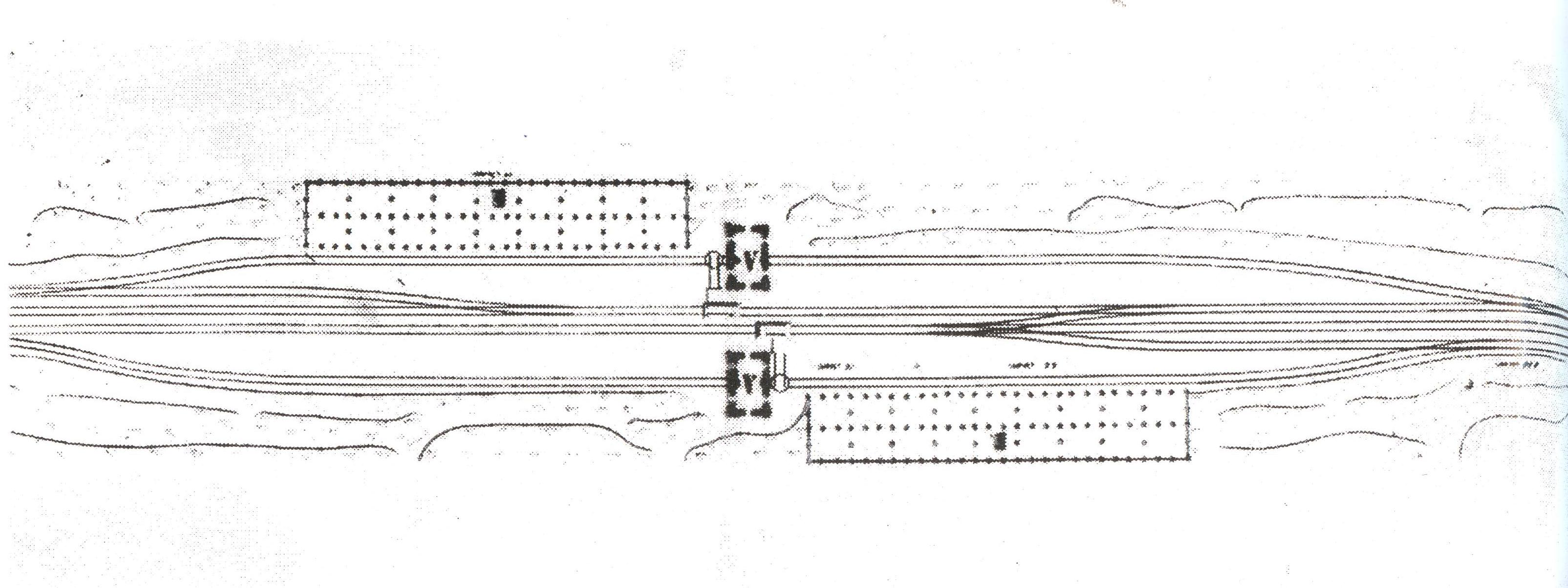

Рис.8. План станции третьего класса с водоёмными зданиями и платформами

Размещение станций первых трех классов корректировалось на основании условий водоснабжения «на пуск в обе стороны до 8 пассажирских и 26 поездов с кладью в обе стороны». Расположение станций железной дороги было обусловлено, в первую очередь,

функциональными требованиями – паровозы необходимо было снабжать водой и дровами. Станции первого класса располагались через 150 верст, второго - через 75, третьего – через 37-38 и четвертого через 18-19 верст. Вначале предполагалось проектировать столичные станции как станции 1 класса, но затем их решено было сделать «внеклассными». На конкурс было выдвинуто несколько проектов, победил проект вокзалов-двойников архитектора К. Тона. Вокзалы повторяли друг друга как правая и

-4-

левая рука: по расположению платформ прибытия и отправления они повторяли друг друга в зеркальном отражении. Лишь размеры осей (9 по фасаду вместо 11 в московском здании) подчеркивают «столичность» вокзала в Петербурге.

Московский вокзал в С. - Петербурге

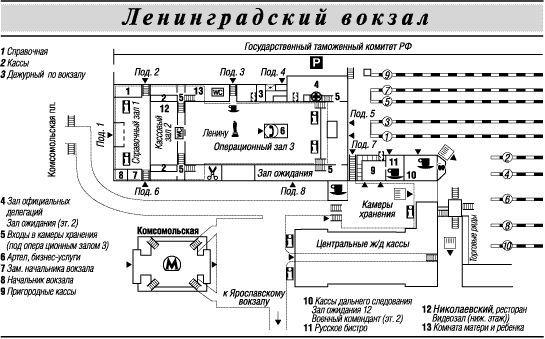

Ленинградский вокзал в Москве

-5-

План Ленинградского вокзала в Москве

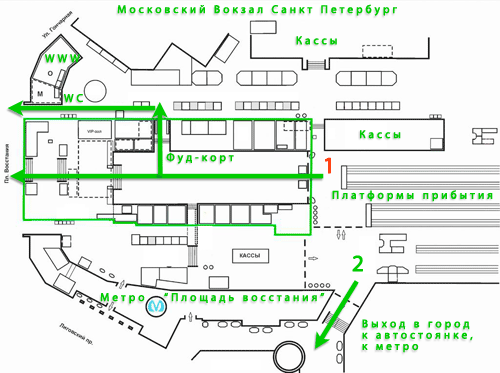

План Московского вокзала в С.- Петербурге

-6-

Или в объемной модели:

Ленинградский вокзал в Москве

Московский вокзал в С.- Петербурге

-7-

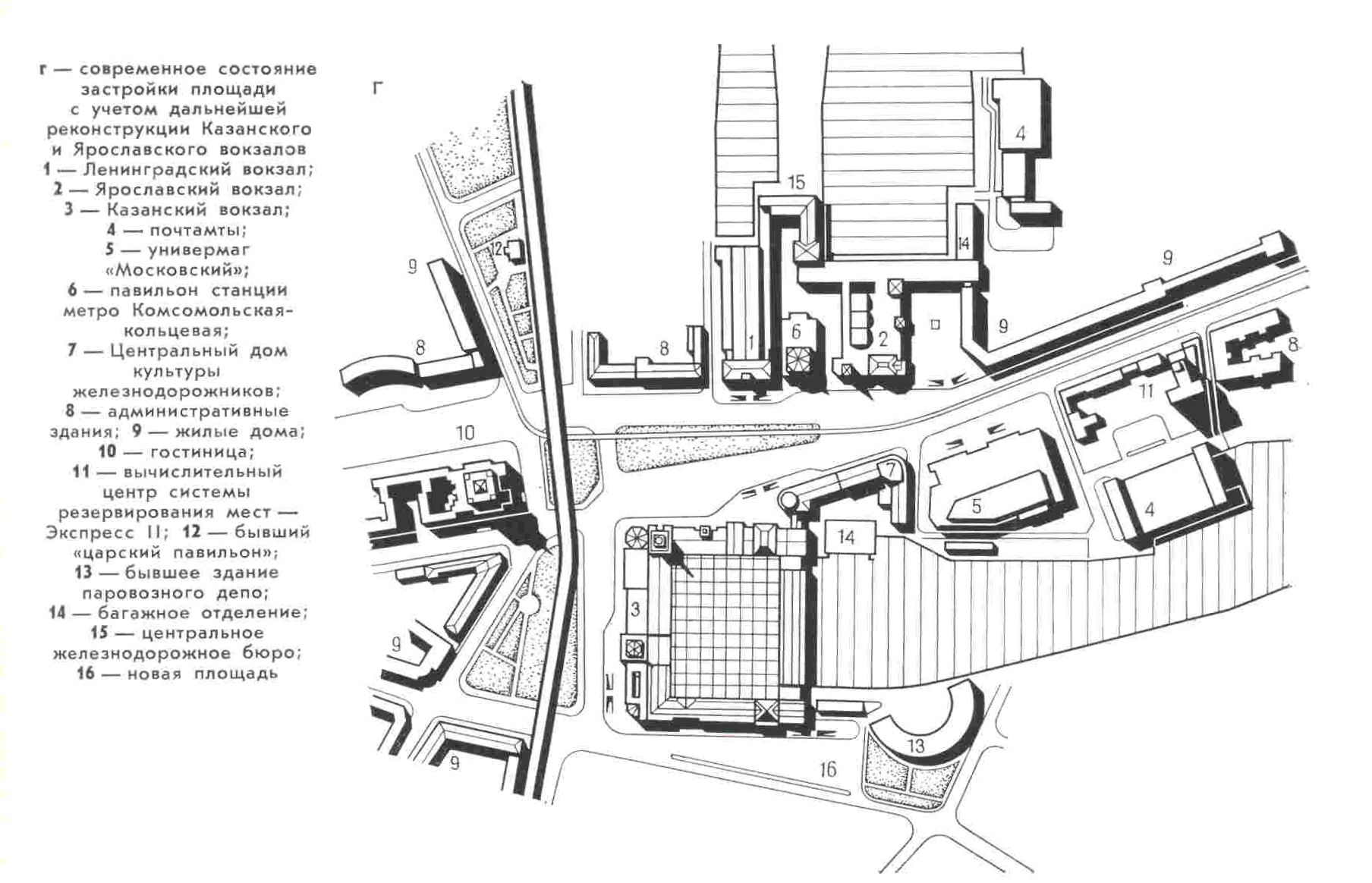

Появление вокзалов дало толчок в развитии городов. Так территории близ вокзалов, до того пустовавшие, становятся предметом оживленного спроса.

В середине XIX века население Москвы исчислялось полумиллионом жителей, проживающих в основном в пределах Садового кольца. Поиски места возможного расположения первого вокзала и станции в пределах Садового кольца окончились безрезультатно: соседство «чудовищного» по тем временам вида транспорта рождало страх от его шума и боязни пожаров. Выбор пал на огромный пустырь Каланчевского поля на северо-восточной окраине города. Сюда же в 1862 году проложили еще две линии, связавшие Москву с Сергиевым Посадом и Рязанью, а Нижегородскую дорогу, получившую в 1866 году выход в Курск, соединили по диаметру с Петербурго-Московской. У этих линий были построены Ярославский, Рязанский и Курско-Нижегородский вокзалы. На плане Москвы 1865 года отчетливо видно, как в районе Каланчевского пустыря сформировались к этому времени три конечные станции

(терминалы) и три вокзала (ныне Ленинградский-арх. К.А.Тон, Ярославский-арх.Ф.Шехтель 1902-1904г., Казанский –арх.А.Щусев – 1918г.(Рязанский- арх.М.Левестон с веерным депо).

Рис.9. «Площадь трех вокзалов в Москве»

По тому же (1865 г.) градостроительному плану просматривались и оставшиеся

свободными места у городских застав и для будущих станций, у тупиков которых строились вокзалы: в Доргомилово - Брянский (ныне Киевский) - 1899г., у Тверской заставы– Смоленский (Белорусский) – в 70-е годы, у Зацепы–Павелецкий - 1900г.,

-8-

у Крестовской заставы – Виндавский (Рижский) - 1901г., в Бутырках – Савеловский - 1901г. (см.рис.10).

Территории близ вокзалов, до того пустовавшие, становятся предметом оживленного спроса – здесь вырастают здания складов, грузовых дворов, ремонтных мастерских. Нижегородско-Курская дорога дала развитие строительства в Сыромятниках и на

Таганке. Промышленная Пресня сложилась под влиянием Смоленской дороги. Николаевский, Ярославский и Рязанский вокзалы стимулируют застройку Рязанской, краснопрудной и Басманной улиц. Мещанская и Сущевская часть города становятся местом фабричных корпусов и складов.

В 1908 году со строительством Московской окружной ж.дороги для перевалки грузов и перевозки пассажиров с одного радиального направления на другое окончательно сложился Московский железнодорожный узел.

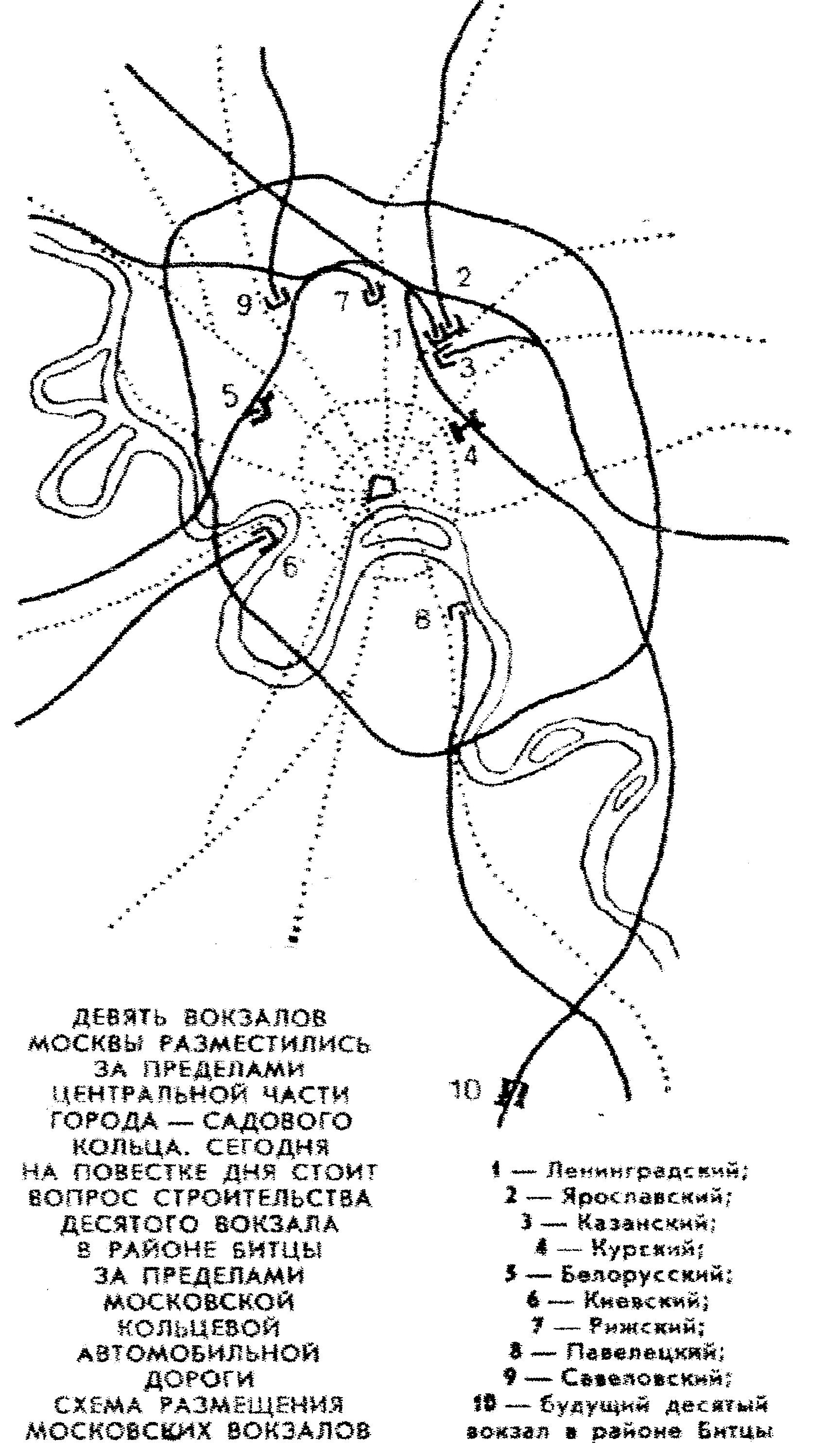

Рис. 10. Вокзалы Москвы

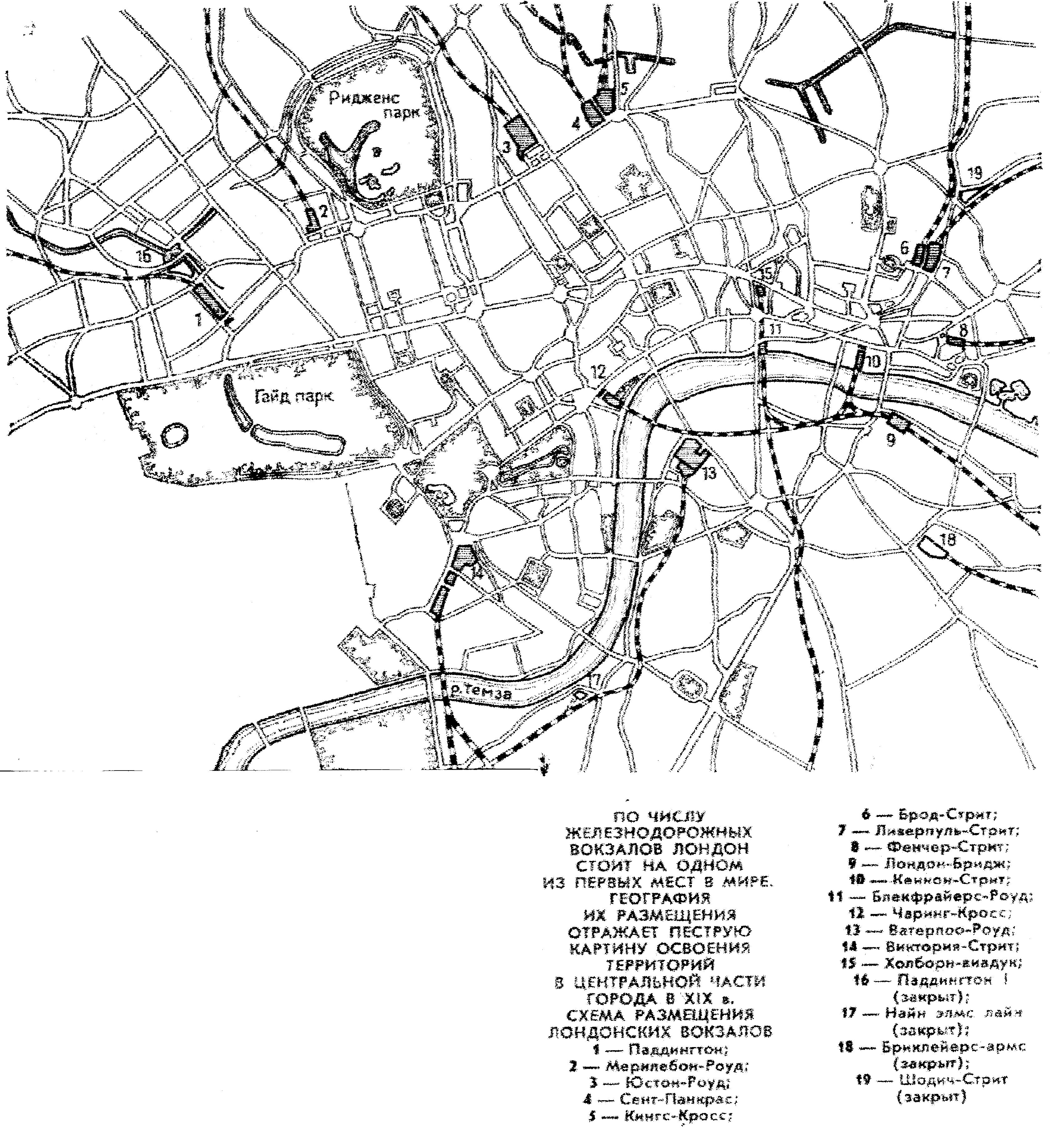

Промышленное развитие Англии с XVII века привело к середине ХIX века к тому, что Лондон стал крупнейшим городом мира с населением 2,5 млн. человек, нуждавшимся в кратчайших путях сбыта товаров из Центральной Англии, Уэльса и Шотландии. В период с 1838 по 1852 год в Лондоне появляются 7 вокзалов по радиальным

направлениям. А с 1865 по 1890 годы еще 4 вокзала в центре города. Сегодня в Лондоне действуют 15 вокзалов. Лондонский ж.д. узел не получил ярко выраженной кольцевой наземной связи, как это имело место в Москве, Париже, Берлине, Токио и др. Для британских городов характерно максимальное приближение ж.д.сети к городскому центру. Такие же тенденции наблюдаются в Риме, Милане, Турине, Амстердаме, Стокгольме, Осло, Лиссабоне, Кельне, Мюнхене, Нью-Йорке, Варшаве, Гаване и т.д.

-9-

Рис.11. Вокзалы Лондона

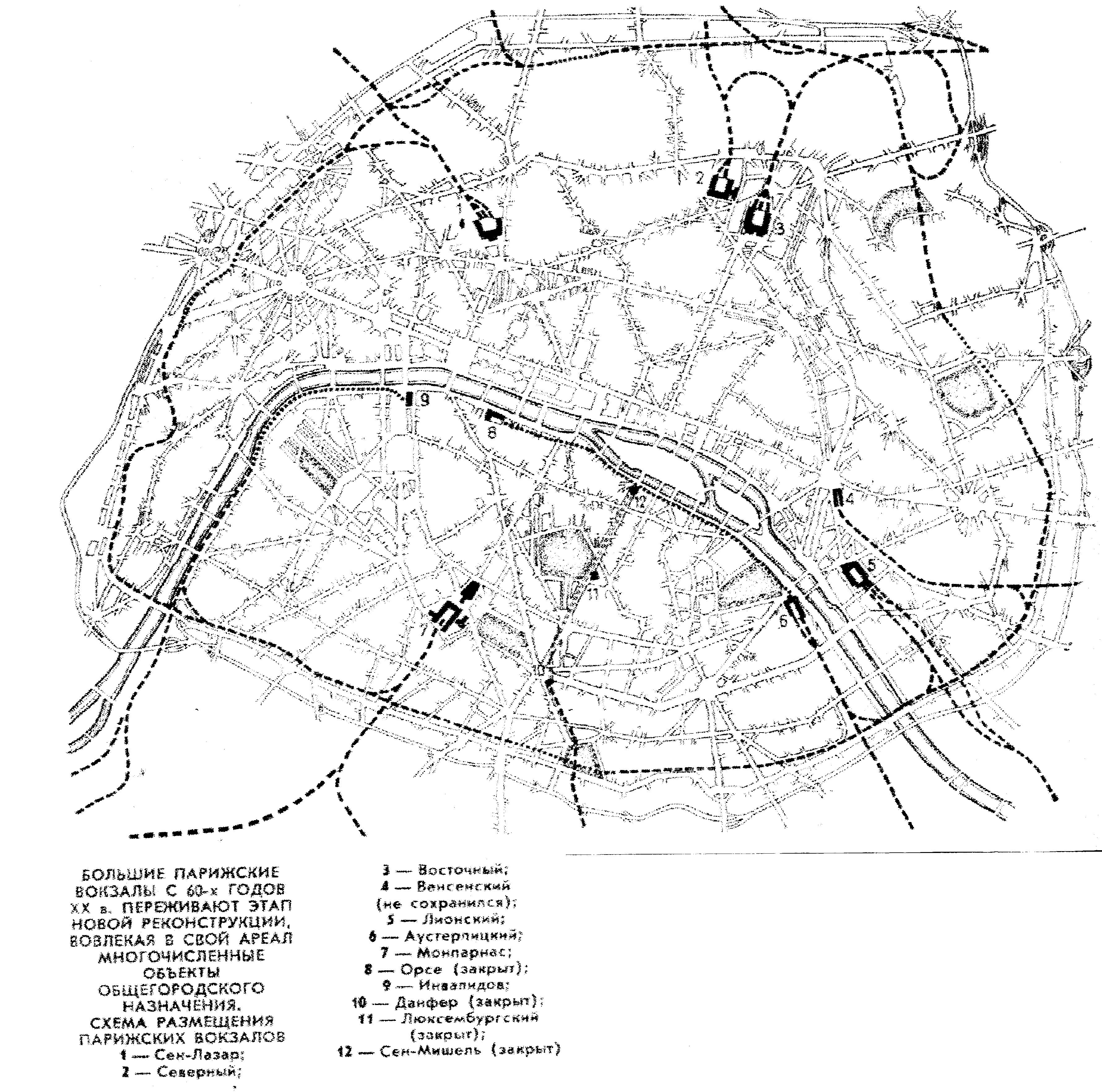

Во Франции первая линия Париж- Сен-Жермен была проложена в 1837 году, а вокзал Сен-Жермен стал первым пассажирским сооружением в городе. В 1840 году ж.д. соединила Париж с Версалем. Из 18 ж.д. линий из Парижа (с полуторамиллионным

населением) четыре были введены в эксплуатацию в 1842 году, две к 1852 году, 12- к 1870 году, соединив Париж сначала с предместьями, а затем с Лионом, Страсбургом, Нантом, Гавром. Окружная дорога появилась: 1-кольцо в1860 году, 2-е – в 1883. За период с 40-х – 60-х годов ХIX века у ворот бывшей городской стены были построены вокзалы Сен-Лазар, Восточный, Монпарнас, Северный и Лионский.

- 10 -

Рис.12. Вокзалы Парижа

Строительство промежуточных станций и остановочных пунктов на трассах, соединявших крупные города с предместьем, наблюдалось повсеместно. В Берлине, например, Потсдамская линия имела в 1838 году только 2 конечные станции, а в 1874 – 9, в 1891 – 11 и в 1933 – 18 станций на 27 км трассы. Это важно отметить, потому что зарождавшееся пригородное движение доставляло в город рабочих из предместий,

расселявшихся вблизи станций, а город, разраставшись, наступал на пригород. Разрастание агломераций протекало в прямой зависимости от транспортных средств: вначале вдоль дорог, затем пятнами вокруг ж.д. станций, когда пригородные линии позволили осуществлять ежедневные поездки в оба конца, так называемые маятниковые миграции сельского населения, работающего в городе.

Анализ возникновения и формирования вокзалов позволяет сделать ряд обобщений, отражающих главные стороны их влияния на городскую структуру:

- выбор места и количественный состав в городе,

- этапы активного возведения;

- современные тенденции в эволюции этого общественного образования.

Выбор места строительства любого из вокзалов отражает историю борьбы между городским самоуправлением с одной стороны и частными лицами – владельцами дорог, ж.д. компаниями – с другой.

- 11 -

Разместившись первоначально на свободных участках ближе к окраинам города у старых городских укреплений или валов, вокзалы постоянно стремились проникнуть глубже в центры городов, решая проблемы городского транспорта.

По мере роста городов привокзальный район быстрее других врастал в городскую структуру: окраинное положение транспортного узла сменялось на внутригородское.

Подавляющее большинство вокзалов, возникших в крупных городах на ранних стадиях развития ж.дорог, были построены на тупиковых станциях, что в последствии оказало негативное влияние на организацию движения городского транспорта, предопределив для будущего столетия тяжелые последствия для городского движения и уличной сети.

Сейчас в Москве 9 действующих вокзалов: Ленинградский, Ярославский, Казанский, Курский, Белорусский, Киевский, Рижский, Павелецкий и Савеловский и все они расположены в центральной части города.

Более чем за 150-ти летний период только на железных дорогах нашей страны построены тысячи вокзалов, отразивших эволюцию архитектурных стилей, новшества в строительстве и конструкциях, вызванных появлением многих поколений материалов: от дерева и чугуна до бетона, стекла и металла.

Если в строительстве первых пассажирских зданий прослеживается стремление к простому функционализму, монотонным решениям объемно-пространственной композиции вокзалов, обслуживающих небольшое количество пассажиров и расположенных на окраинах города, то с ростом городов и развитием ж.д. первоначально небольшие вокзалы, имевшие скромные конструктивные решения, перестраиваются, уступая место более крупным.

Постепенно по своему значению вокзал становится в один ряд с такими «ключевыми» зданиями города, как собор и мэрия. К работе над их проектами начинают привлекать известных архитекторов, зарекомендовавших себя в строительстве крупных представительных зданий. Стремление построить «свой» вокзал, отличный от других, усиливалось собственническими интересами ж.д. компаний и частных лиц. Здания вокзалов становятся капитальными с каменными фасадами, архитектура которых формировалась согласно художественным вкусам, господствующим в обществе того времени, и была призвана придать сооружению олицетворение революционной роли ж.д. транспорта. Однако независимо от стилевой принадлежности и архитектурных вкусов заказчиков в архитектуре ранних вокзалов всех стран можно выделить характерный признак: стремление отметить границу между местом, где человек проживает, и тем краем, куда он стремится уехать; отметить пространство объемным знаком в виде порталов, пропилей, арок, которые фиксировались бы воображением,

переносящим его в другие края.

Таким образом железные дороги и вокзалы:

1) оказали заметное влияние на развитие городов и населенных пунктов,

2) своим присутствием внесли значительные изменения в их структуру,

3) создали предпосылки для появления и роста новых городов (или их кварталов) и новых поселков для эксплуатационников ж.д. и их семей в необжитых районах страны.

Вокзал как одно из редких и специфических строений в истории – явление многоликое, это и:

- социология вокзалов отражающая особенные, свойственные только ему отношения и взаимодействия людей, связанных идеей перемещения;

- многообразие функций вокзалов: транспортное обслуживание, питание, торговля, проживание, коммунальные услуги, информация.

- политическое и экономическое и стратегическое значение вокзалов, которое не раз подтверждалось историей;

- тема вокзалов в литературе, песнях, кино, что позволяет говорить о «мире вокзалов».

- 12 -

Вокзал в архитектуре и градостроительстве рассматривается как отдельное здание

или в виде триединого комплекса площадь - здание-станция, реже в системе железнодорожного узла города. Взаимосвязь же этого динамического общественного

образования с городом нельзя не учитывать при решении градостроительных задач: закрывать ли вокзал или переносить его вместе с путевым развитием (пассажирской и технической станцией) из плотно застроенного района города за его пределы. Не только отечественная, но и зарубежная практика показывает, что, как правило, вокзалы крупных городов длительное время сохраняют свое местоположение, а если отдельные малодеятельные вокзалы закрываются, то пассажиропоток не исчезает, а перераспределяется на другие пассажирские сооружения, вызывая их перегрузки и необходимость реконструкции. Поэтому дело не в отторжении вокзалов из центров городов, а в поисках рациональных технических решений, компромиссов между интересами города и железнодорожным ведомством.

Вокзал, являясь зданием, входит в общую систему классификации всех существующих зданий, поэтому необходимо определить его место в этой системе. По назначению здания подразделяются на две основные группы: промышленные и гражданские. В свою очередь мы можем говорить о двух направлениях промышленных зданий как зданий производственных (индустриальных), имеющих здания основного производства (цеха) и вспомогательные здания и сооружения (административно-бытовые,

складские, технические и обеспечивающие обслуживание основного производства, очистные сооружения и др.), а также сельскохозяйственных, подразделяющихся на

агротехнические и животноводческие комплексы. Гражданские здания подразделяются

на жилые (длительного проживания как индивидуальные и многоквартирные дома и кратковременного проживания как гостиницы и общежития), а также общественные. Общественные здания наиболее многообразны: это группы административных зданий, торговых и спортивных комплексов, лечебных и учебных заведений, зданий для развлечений. Собственно само здание вокзалов, обслуживающего любой вид транспорта по данной классификации относится к зданиям общественного назначения особой группы (транспортные здания). А если говорить о вокзальном комплексе или, более того, о железнодорожной станции или узле, то в данном случае состав зданий может иметь достаточно широкий спектр назначения.

Рассмотрим подробнее номенклатуру железнодорожных зданий. Железнодорожные здания наиболее специфические по своим функционально-технологическим признакам. Они служат для технической эксплуатации ж.дорог и состоят из зданий служебно-технического, производственного и служебно-бытового назначения.

Здания ж.д. транспорта подразделяются на следующие основные группы:

пассажирские, локомотивного и вагонного хозяйства, электроснабжения и энергоснабжения, водоснабжения и канализации, грузового и станционного хозяйства, СЦБ и связи, путевого хозяйства.

На всех раздельных пунктах железных дорог, где производится посадка и высадка пассажиров, размещают здания и устройства для их обслуживания. К пассажирским зданиям относятся вокзалы и пассажирские павильоны.

Вокзалы устраивают на станциях. Они предназначены для обслуживания пассажиров и различных служебных функций, вследствие чего и являются зданиями служебно-технического и общественного назначения. Вокзалы классифицируются по следующим признакам:

1.по вместимости: вокзалы подразделяются на малые – вместимостью от 25 до 200 человек, средние – вместимостью от 200 до 700 человек и большие – вместимостью от 700 до 1500 человек и особо большие – более1500 человек.

Но, поскольку современное здание вокзала давно перестало быть накопителем,

основным показателем мощности вокзала должна быть не единовременная

- 13 -

вместимость, как было принято в нормах проектирования, а пропускная способность всего вокзального комплекса в определенный временной промежуток (в год, сутки, час пик). При этом точный расчет должен предшествовать проектированию всех коммуникативных устройств, располагаемых вне здания.

Проектирование мощности по пропускной способности используется в ряде стран и в этом просматривается глубокий экономический смысл, так как при разработке больших и крупных вокзалов из расчета может быть исключена категория пассажиров, не пользующихся вокзалом.

2.по категории обслуживаемых пассажиров: различают вокзалы дальнего, пригородного и смешанного сообщения.

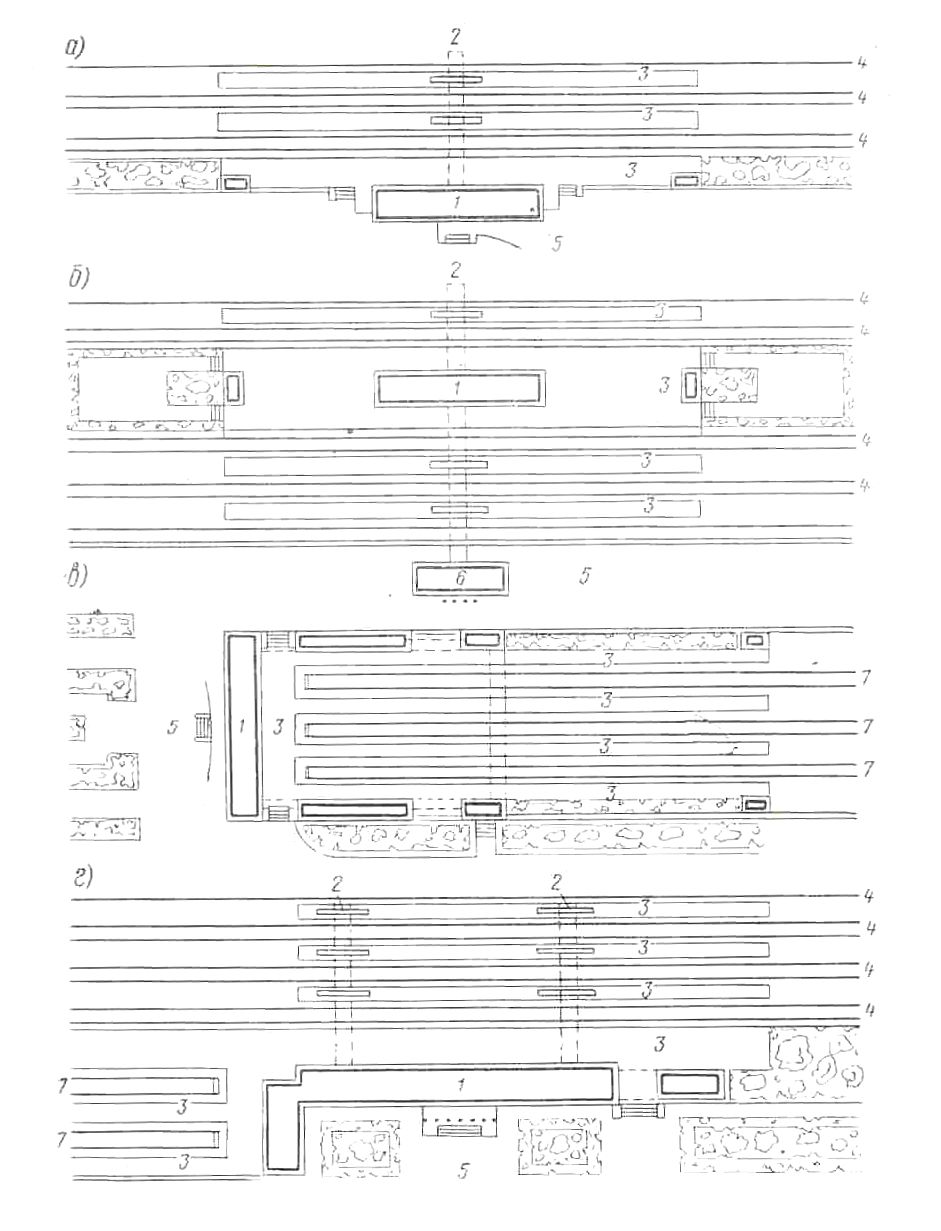

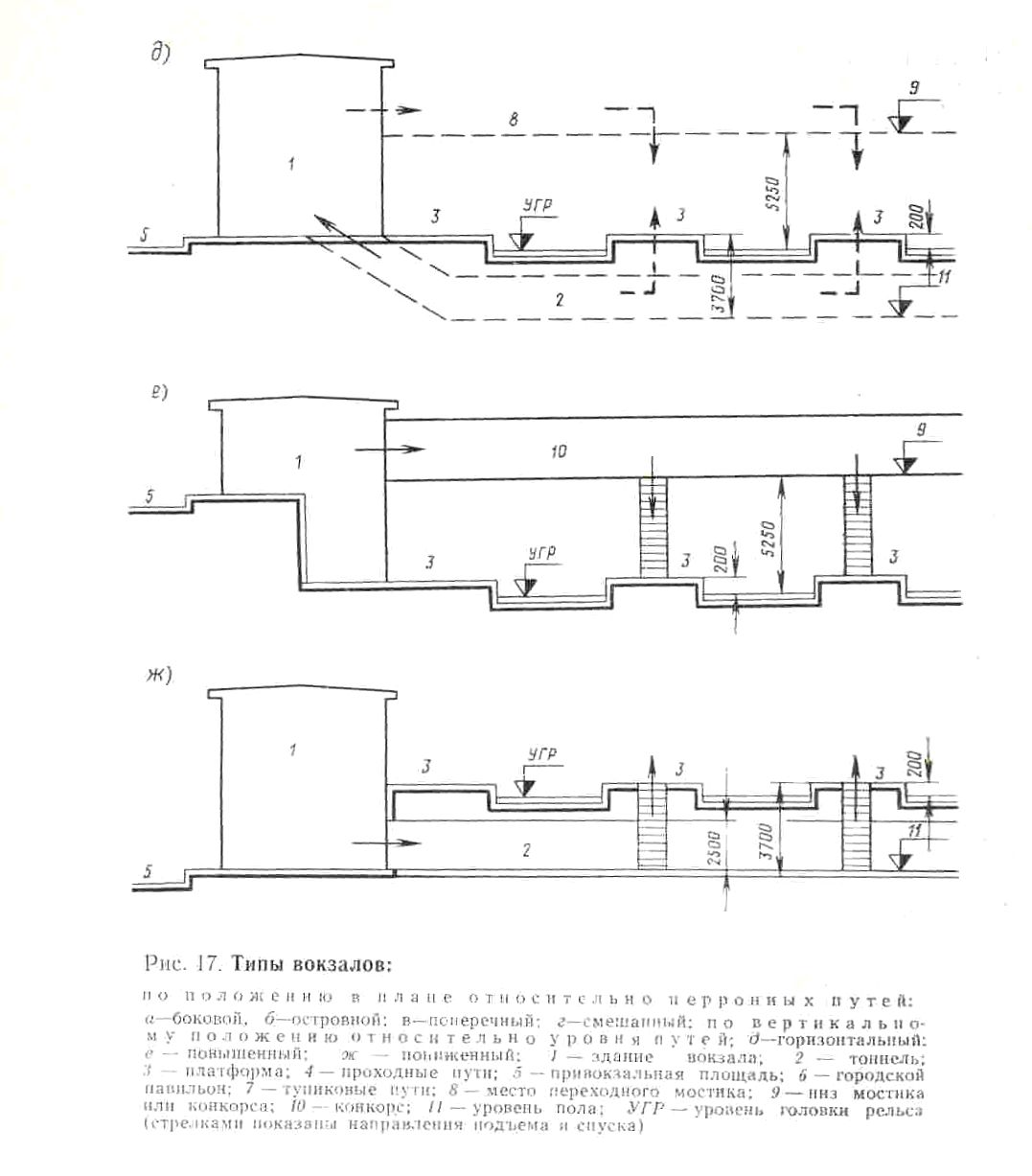

3.по капитальности и эксплуатационным качествам: вокзалы делятся на три класса. 4.по положению в плане относительно перронных путей: вокзалы классифицируются как боковые (или проходные), островные, поперечные (или тупиковые) и комбинированные.

5.по вертикальному положению вокзалов относительно привокзальной площади и уровня путей: горизонтальные, повышенные и пониженные.

6.по функциональному использованию: сугубо пассажирские и укрупненные типы вокзалов: блокированные и объединенные.

Рис.13. Расположение вокзалов относительно путей

- 14 -

Рис.14. Расположение вокзалов относительно уровня путей

Так называемые блокированные вокзалы бывают двух типов:

1. объединяющие пассажирские и отдельные вспомогательные здания вокзалов со станционными помещениями других служб железной дороги, таких как: товарная контора, пост электрической централизации стрелок и сигналов, комнаты отдыха локомотивных бригад (для пунктов смены и оборота локомотивов). В состав административно-конторских помещений входят: рабочие комнаты, кабинеты, комната приема пищи, санитарные узлы и т.д. Для постов ЭЦ характерны помещения аппаратной и связевой, релейной, резервной электростанции аккумуляторной и др. Для локомотивных бригад предусматриваются спальные и бытовые комнаты (гардеробные, душевые, комнаты приема пищи, санузлы). Вне здания вокзала могут быть размещены помещения для громоздкого багажа (багажное отделение), электропогрузчиков, перронного санитарного узла.

2. в обоснованных случаях допускается также кооперирование и блокирование ж.д. вокзалов с помещениями не ж.д. ведомств: агентствами различных видов транспортно-туристских бюро, городскими справочными бюро, бюро услуг по расселению, почтамтами. В транспортный комплекс все чаще начинают включаться магазины, (приносящие большой доход как их владельцам, так и ж.д. компаниям), гостиницы, рестораны, аптеки, автостанции, автостоянки, гаражи.

- 15 -

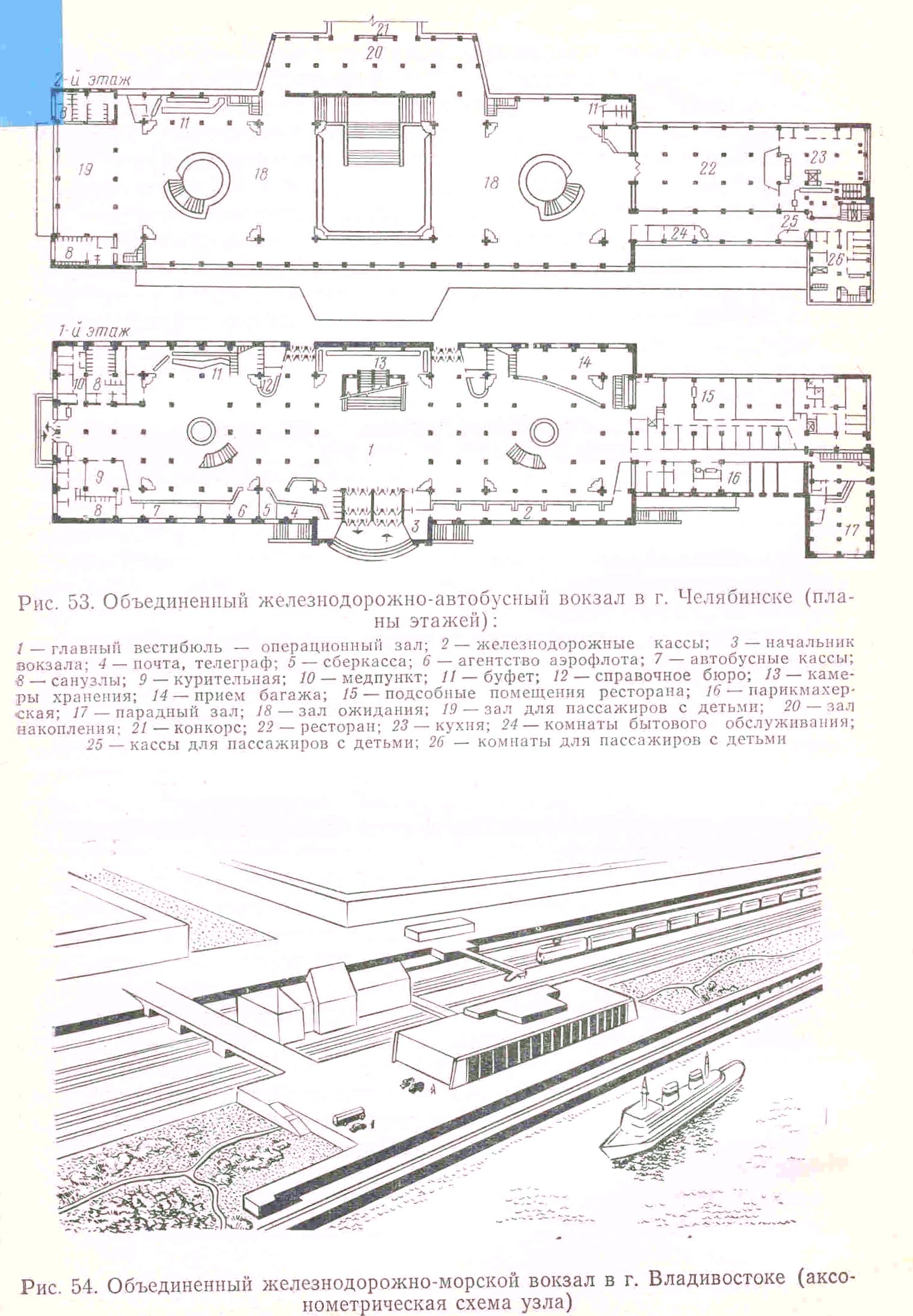

Объединенные вокзалы – это комплекс зданий и устройств для обслуживания пассажиров двух или нескольких видов транспорта. Наиболее распространены железнодорожно-автобусные вокзалы. Целесообразны также железнодорожно-речные или

железнодорожно-морские вокзалы. Вокзалы объединяются на общей территории со взаимными связями двух рядом стоящих вокзалов, а также путем блокирования зданий или полного совмещения однородных помещений в общем объеме. Обычно совмещают пассажирские и вспомогательные помещения; служебные помещения устраивают раздельными. Основой такого объединения должна быть прежде всего четкая взаимосвязь магистрального транспорта с подвозящим.

Рис. 15. Примеры объединенных вокзалов

- 16 -

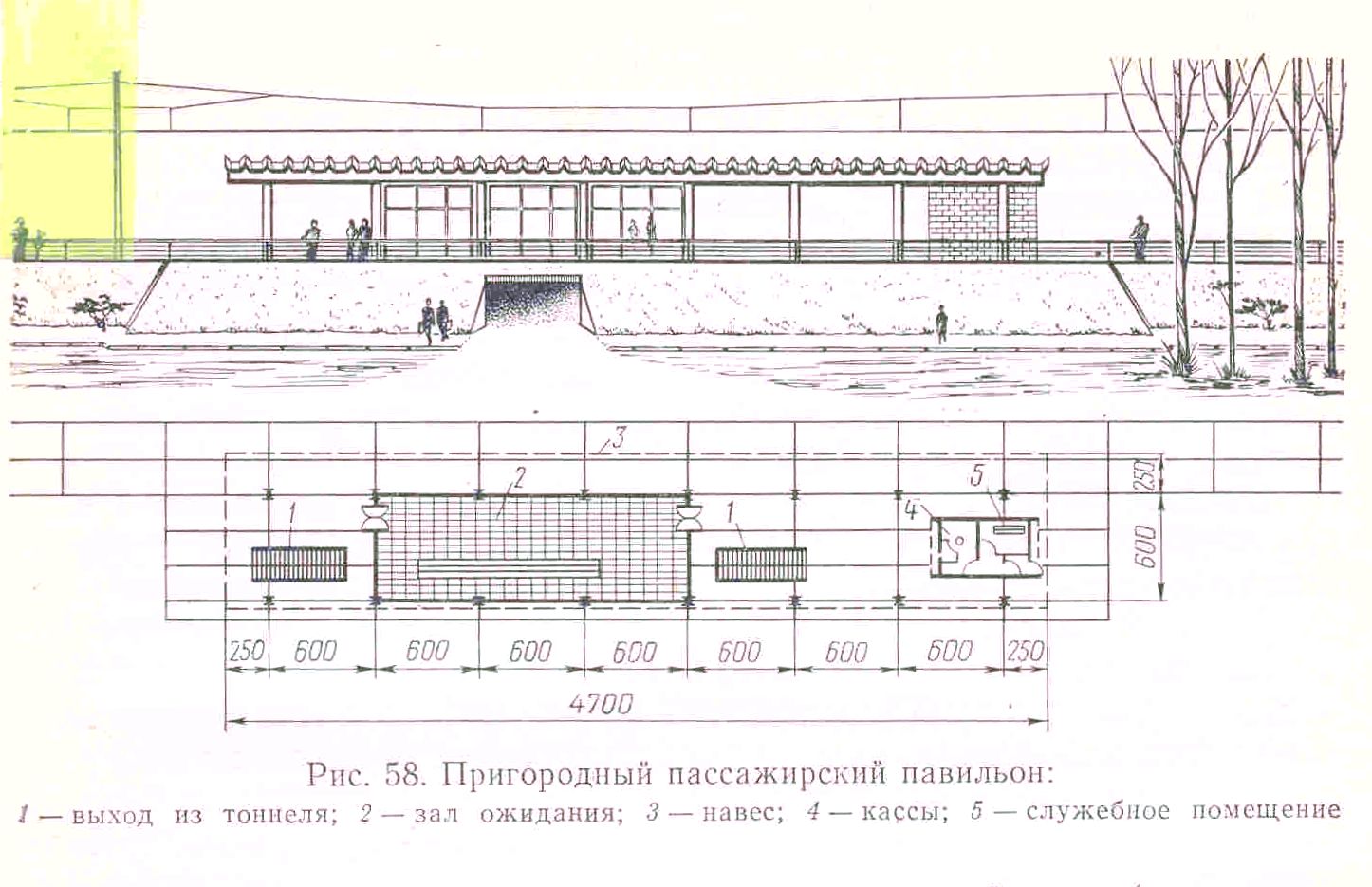

Пассажирские павильоны обслуживают главным образом пригородных пассажиров и имеют малую номенклатуру помещений таких как: кассовый зал, часто совмещенный с залом ожидания, буфет и небольшое число служебных и вспомогательных помещений. Павильоны также включают навесы над платформой.

Рис. 16. Пригородный пассажирский павильон

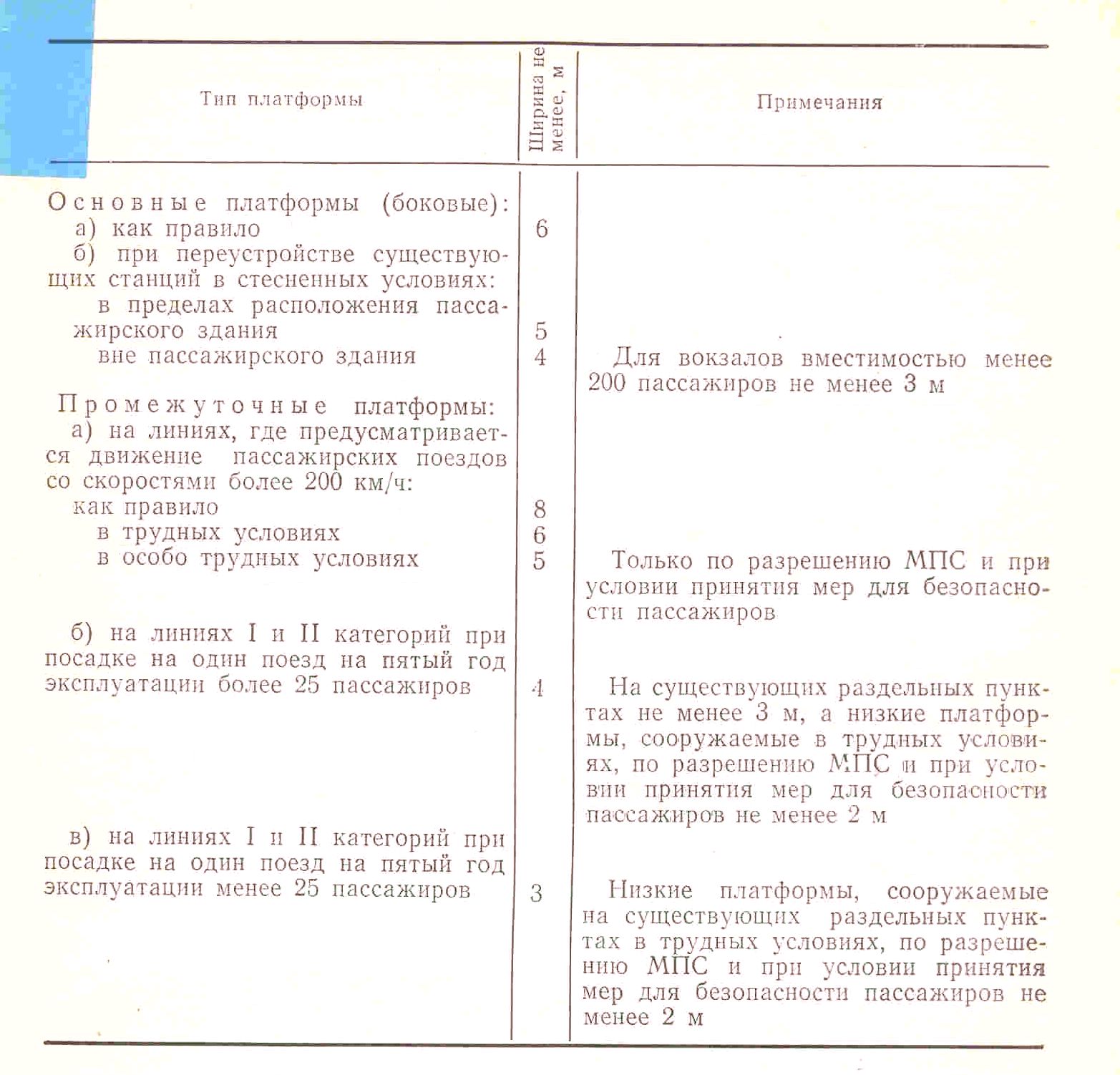

Пассажирские платформы, входящие в вокзальный комплекс, разделяют на основные, примыкающие к вокзалу, и промежуточные, расположенные между путями.

Рис.17 Классификация платформ

- 17 -

Различают также платформы односторонние (береговые), когда прилегающие к ним платформы расположены с одной стороны, и двухсторонние (островные) – при расположении путей с двух сторон. Платформы могут быть специализированными, предназначенными для одной из категорий пассажиров и общими для всех пассажиров. При больших объемах почтовых перевозок устраиваются почтово-багажные платформы, оборудованные подъемниками или пандусами. Платформы, шириной не менее 3-8 м могут быть общими или специализированными для различных категорий пассажиров и багажа. Высокие платформы устраивают в уровне 1100мм от уровня головки рельса, низкие – 200мм. При больших потоках пассажиров платформы делают высокими и крытыми. Длина платформ зависит от длины пассажирских составов с учетом возможности их удлинения до 450 м (для пригородных – до 300м).

С ростом пассажирских перевозок в настоящее время превращение вокзала в сложный полифункциональный организм связано не только с изменениями, происходящими в процессе эволюции в технологии работы ж.д. сектора транспортной системы. Увеличиваются перевозки и пересадки на другие виды транспорта, что вызывает развитие именно объединенных типов вокзалов, в котором совмещены родственные по назначению, но различные по функции пассажирские структуры двух или нескольких видов транспорта. Первые постройки объединенных вокзалов были

осуществлены в Англии в предвоенные годы (объединенный комплекс в Тилбери, близ Лондона) и во Франции после II-ой мировой войны вокзал в Маконе, 1955г.) Примерно к этому же времени относится строительство комплекса для трех видов транспорта - воздушного, ж.д. и автобусного в Гатвике (Англия). В СССР строительство объединенных вокзалов, особенно ж.д.- автобусных, осуществляется с 60-х годов (Челябинск, Иловайск, Миасс, Тольятти, Набережные Челны). Объединенные вокзалы показали высокую функциональную эффективность совмещенного обслуживания пассажиров и управления движением различных видов транспорта, позволили получить более экономичные

решения за счет рационального использования территорий и укрупнения застройки, исключая дублирования однотипных помещений и сокращения протяженности инженерных коммуникаций.

Для улучшения функциональной деятельности старых тупиковых вокзалов, расположенных в центре города начинают создаваться вокзалы – дублеры на периферии города как транспортно-пересадочные узлы в местах пересечения ж. дороги,

метрополитена и конечных маршрутов пригородных и междугородних автобусов с конечными остановками городского уличного транспорта (например, станция Выхино, Московско - Казанской ж.дороги). Такие узлы призваны облегчить нагрузку

на конечный пункт движения.

В процессе длительной эволюции вокзальной функции разрастание структур транспортного узла осуществлялось под воздействием таких основных факторов, как:

- увеличение и изменение вида пассажиропотоков,

-совершенствование технической оснащенности вокзала и станции,

-кооперация с другими видами транспорта,

-включение в состав комплекса самостоятельных функциональных групп.

Количественные накопления каждый раз приводили к качественным изменениям, обязательно сопровождавшимися перестройкой ранее сформировавшейся структуры.

С дальнейшим развитием городов встала необходимость использования территорий ж.д. трасс, проходящих в городе. Во всем мире отмечены крупные градостроительные работы по перекрытию сверху ж.д. путей, проходящих по центру города, и устройства над ними площадей, знаменующими собой новое ядро города, застроенное деловыми центрами и торговыми комплексами (так называемое эстакадное строительство). Так под гигантской платформой длиной 1000 м и шириной от70 до 250 м пропущены главные транспортные коммуникации Парижа – линии ж.д., метро,

-18 -

скоростная автомагистраль в деловом центре Дефанс (конец 70-х годов прошлого века).

Деловой центр является пешеходной зоной. Связь пассажиров подземными уровнями осуществляется с помощью эскалаторов и лестниц.

Однако, постепенно железные дороги уступают дефицитные места более грандиозным по масштабу новым городским образованиям универсального назначения, что часто сопровождается невосполнимыми потерями исторических построек. Для сохранения старой застройки привокзальной площади активно используются подземные пространства под привокзальной площадью: здесь размещают кафе, кинотеатры, магазины, гаражи, автостоянки, помещения складского и технического назначения.

Экономя городские площади, и сами ж.д. вокзалы со станционными устройствами начинают осваивать подземное пространство, или:

- превращаются во многоэтажные комплексы,

- размещаются в 1-ом этаже многоэтажных зданий;

- начинают охватывать, так сказать «обтекать», ж.д. станцию в виде развития пространства над ней, открывая тему «вокзалов-мостов», «вокзалов-эстакад».

Однако, если учесть, что эстакадное решение принципиально дешевле тоннельных, справедливо предположить, что надземная «транспортная паутина» с введением подвесных и эстакадных систем усложнится и будет играть заметную роль в силуэтах городов будущего.

Сбалансированное надземное и подземное градостроительство, обусловленное

прокладкой транспортных коммуникаций, станет главным признаком вокзалов будущего.

Подземная урбанистика также будет широко использоваться в городской среде.

Вокзалы крупных городов и их пассажирские станции будут проникать все глубже под землю, частично или целиком, создавая транспортные подземные ярусы, удобно связанные между собой с метро и паркингами.

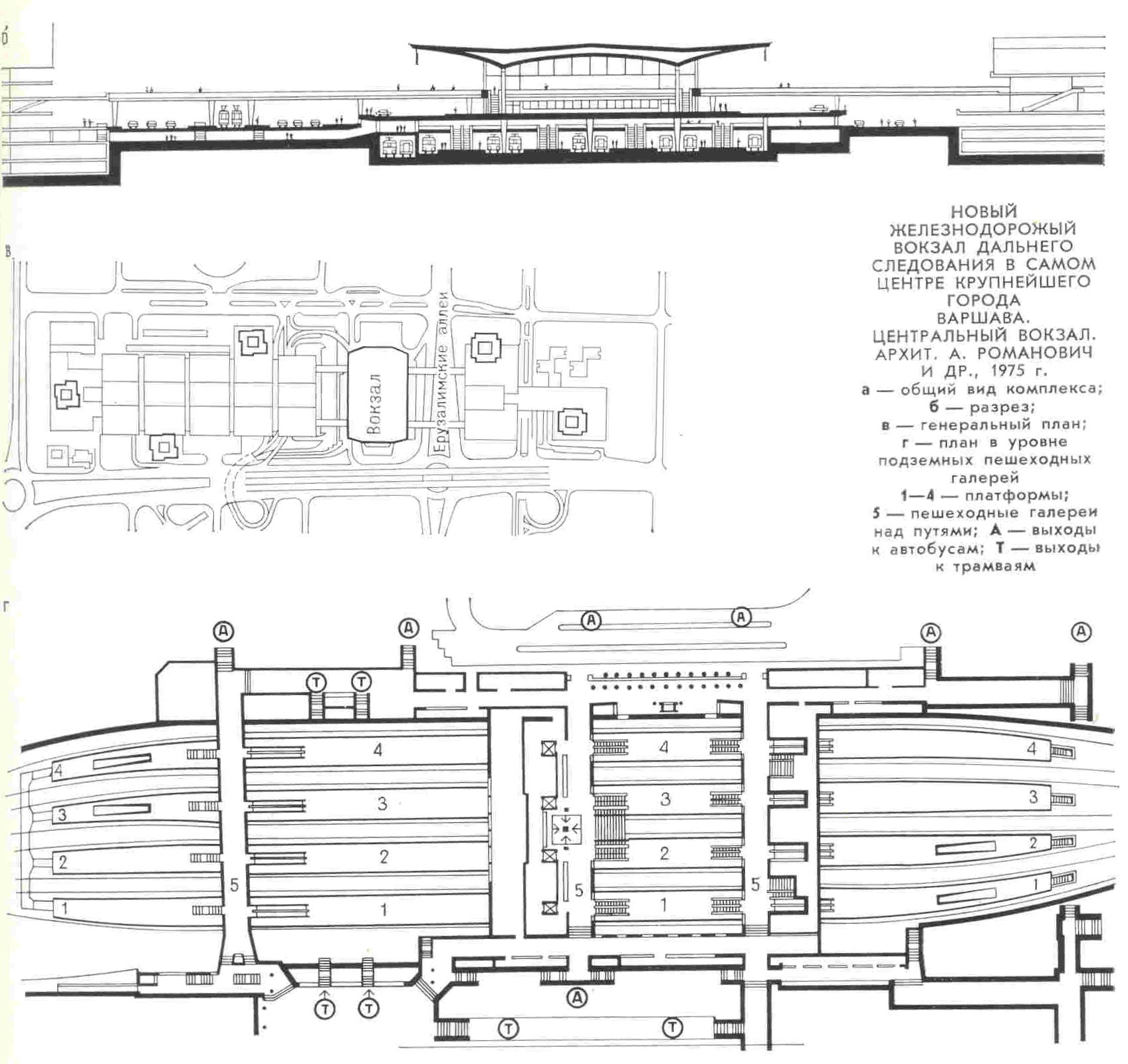

Большой интерес с позиций использования подземного пространства ж.д. станции представляет центральный вокзал в Варшаве (70-е годы прошлого века). Значительные преимущества, связанные с центральным положением вокзала, имеют как пассажиры, приезжающие из заграницы и периферии страны, так и пригородное население. Комфортное обслуживание всех категорий пассажиров достигнуто благодаря

продуманной развязке коммуникаций городского транспорта и пешеходов на площади, разделения потоков пассажиров в вокзале, что всегда представляет определенные трудности в условиях города. Вокзал имеет 4 уровня.

В нижнем, подземном, расположена пассажирская станция с 10 путями и 4 пассажирскими платформами: выше устроены распределительные галереи (конкорсы), обеспечивающие беспрепятственный доступ от

площади к посадочным платформам; третий и четвертый уровни занимают основные

пассажирские помещения вокзала (операционные залы, зоны ожидания, пункты питания и т.д.).

Объем вокзала имеет островное положение на привокзальной площади: со всех сторон окружен проездами городского транспорта, стоянками автобусов и машин, трамвайными путями.

Сегодня наблюдаются две основные тенденции в развитии транспортно- пассажирских узлов: одна из них – радикальная - допускает возможность размещения на территории станций новых, решенных в современных формах, объемов рядом с историческими строениями; другая – предполагает необходимость увязки архитектуры вновь возводимых зданий с художественными концепциями существующих зданий. И в этой, второй тенденции, в свою очередь, обнаруживаются два подхода: ассоциативного сближения и прямого цитирования форм прошлого.

- 19 -

Рис.18. Пример подземного вокзала. Центральный вокзал в Варшаве

Объединительные тенденции современных вокзалов следует рассматривать многогранно, учитывая следующие подходы к проектированию:

- функциональный подход (оптимальность процесса);

- решение вокзала в одном объеме (компактность размещения здания);

- прием объемного выявления элементов вокзала (разделение всего объема на блоки:

блок мелких помещений – в высотной части, блок основных больших

помещений – в малоэтажной части);

-конструктивно-технический подход (конструктивные тенденции

формообразования).

В условиях конкурентной борьбы с воздушным транспортом ж.д. продолжают осваивать сеть высокоскоростных пассажирских сообщений на расстоянии 500-700 км. Одним из важных преимуществ высокоскоростной ж.д. сети по сравнению с воздушным транспортом является то обстоятельство, что аэропорты все более удаляются от города, а железные дороги проникает в самые их центры, используя действующие вокзалы. Это обстоятельство является одной из причин сохранения вокзалов в черте города. Из-за острого дефицита городских земель пространственное развитие вокзальных комплексов смещается в сторону удлинения посадочных платформ, максимального освоения станционной территории, осуществляя многоярусные пересечения пассажирских конкорсов, городских коммуникаций и внешнего транспорта. В случае перегрузки центральных вокзалов не исключается возможность появления второго пояса пассажирских устройств на периферии городов. Периферийные емкости имеют

- 20 -

преимущества с точки зрения более благоприятных возможностей устройства вблизи них технических станций для подготовки составов к рейсам (экипировочные депо и др.).

Фактор экономии времени требует пространственного и более тесного сближения вокзалов с другими городскими объектами. Перемещение людских масс потребует дальнейшей концентрации различных видов транспортных средств в одном узле. В создании полифункциональных комплексах будущего в системе транспортно-коммуникационного узла вокзал, органически включенный в их структуру, будет терять свое самостоятельное архитектурное значение.

Таким образом, понятие вокзала будущего становится многоплановым, проходя линию развития от единичного архитектурного сооружения через полифункциональный комплекс транспортно-коммуникационного узла к пространственной системе объектов, функционирующих в городской среде. Кооперация ж.д. вокзалов с другими общественными учреждениями, техническими службами, другими типами вокзалов, ведущая к образованию многофункциональных комплексов создает условия активного

воздействия вокзалов на сложный городской организм, вызывая качественные изменения его плана.

Исходя из этого, намечаются следующие принципы решения вокзалов будущего: - пассажирский сервис вне вокзала в любом районе страны, города и пригорода

(билеты, информация) возьмет на себя Интернет;

-вокзал как часть общегородского компактного многофункционального транспортного комплекса;

- от общественного транспорта или индивидуального автомобиля до поезда - по кратчайшему безопасному пути;

- поезд при любой погоде как символ точности и надежности;

- перрон и платформа – важнейшие элементы вокзала;

- совершенная образно-информационная среда ( согласно оптимальному

функциональному процессу), дающая свободу и легкость ориентации;

- полная автоматизация кассовых, информационных, торговых услуг, услуг

носильщиков багажа.

ВОПРОС №2

Требования, предъявляемые к объемно-планировочному и пространственному решению здания вокзала. Организация и разделение пассажиропотоков. Применение информационных средств для облегчения функционирования вокзалов.

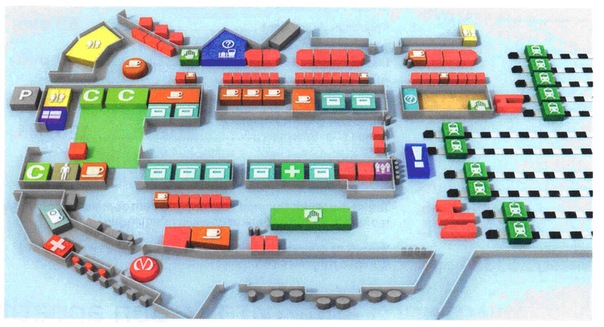

Возвращаясь к тому, что вокзал представляет собой единый комплекс привокзальной площади, пассажирского здания, вспомогательных сооружений и перронных устройств для посадки и высадки пассажиров, необходимо помнить, что проектирование его должно быть увязано с организацией движения городского транспорта на привокзальной площади и пристанционной территорией. Участок для вокзала выбирают, как правило, со стороны основной части населенного пункта, а его размеры – с учетом перспективного развития перрона, привокзальной площади с ее благоустройством и самого здания вокзала.

В настоящее время во многих крупных городах эксплуатируются ж.д. вокзалы, построенные еще в XIX веке, поэтому очень часто возникает необходимость в расширении и реконструкции зданий вокзалов и привокзальной площади, создание объединенных комплексов.

Привокзальную площадь проектируют таким образом, чтобы обеспечить удобные подъезды и подходы к вокзалу, а также развязку на ней движения городского транспорта.

- 21 -

На площади выделяются зоны для пунктов остановок, разгрузки и стоянок для автомашин из расчета 25 кв.м на одну легковую и 50 кв.м на одну грузовую машину.

Привокзальные площади должны быть по возможности простой конфигурации, застроенными в основном административными зданиями, обслуживающими транспорт, домами связи, зданиями торгового назначения, исключая по возможности жилые здания. В зависимости от числа и ширины примыкающих к привокзальной площади улиц, размеров движения на них, организации движения на площади и вместимости вокзала общие размеры привокзальной площади принимают от 0,5 до 2,5 га.

Пассажирские здания размещают относительно оси ближайшего главного пути на

расстоянии:

- для новых линий- 25-30 м;

- на крупных станциях – не менее 25м;

- на разъездах, обгонных пунктах и промежуточных станциях – не менее 20м.

Вокзалы проектируются таким образом, чтобы обеспечить обслуживание

пассажиров в кратчайшие сроки и при этом создать им максимальные удобства. При

проектировании учитывают порядок производства основных операций и последовательность движения потоков пассажиров. При этом соблюдают следующие основные приемы компоновки помещений при разработке объемно-планировочного решения вокзалов:

- основные потоки пассажиров и багажа делятся по категориям и направлениям движения как на привокзальной площади, так и на пассажирских платформах, так и в здании вокзала;

- большинство основных помещений вокзалов располагают на пути

пассажиропотоков, ближе к выходам на привокзальную площадь, с одной стороны и на

перрон – с другой стороны и на одном уровне с ним, т. е. соблюдают принцип

компактности размещения помещений и деление помещений на архитектурно-планировочные узлы (транспортный узел. санузел, блоки питания блоки ожидания);

- обеспечивают удобные, кратчайшие, без пересечений и встречного движения пути следования основных потоков пассажиров и багажа;

- исключают излишние подъемы и спуски, а также пересечения пристанционных путей ж.д. транспорта потоками пассажиров и багажа в одном уровне;

- отделяют по возможности шумные операционные помещения (операционные залы:

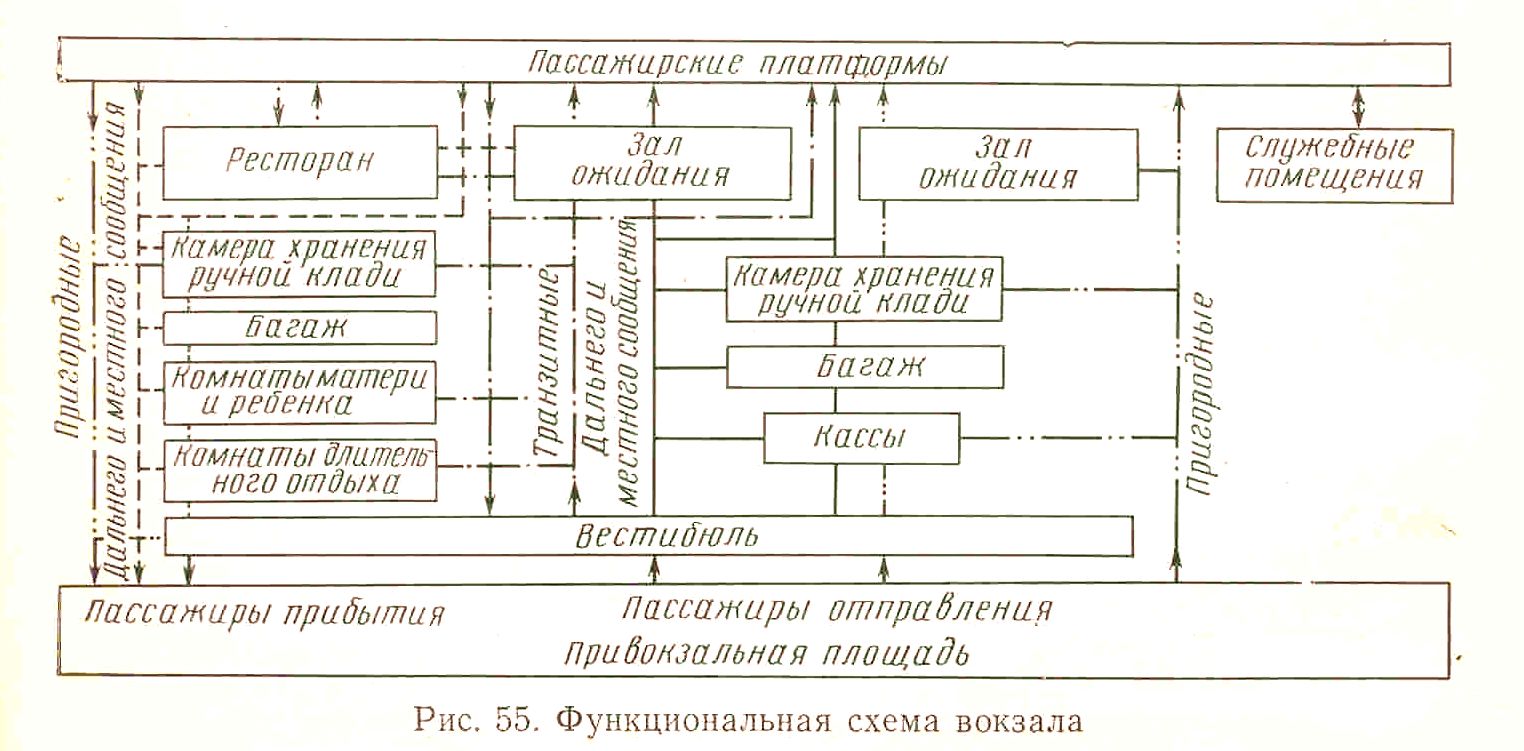

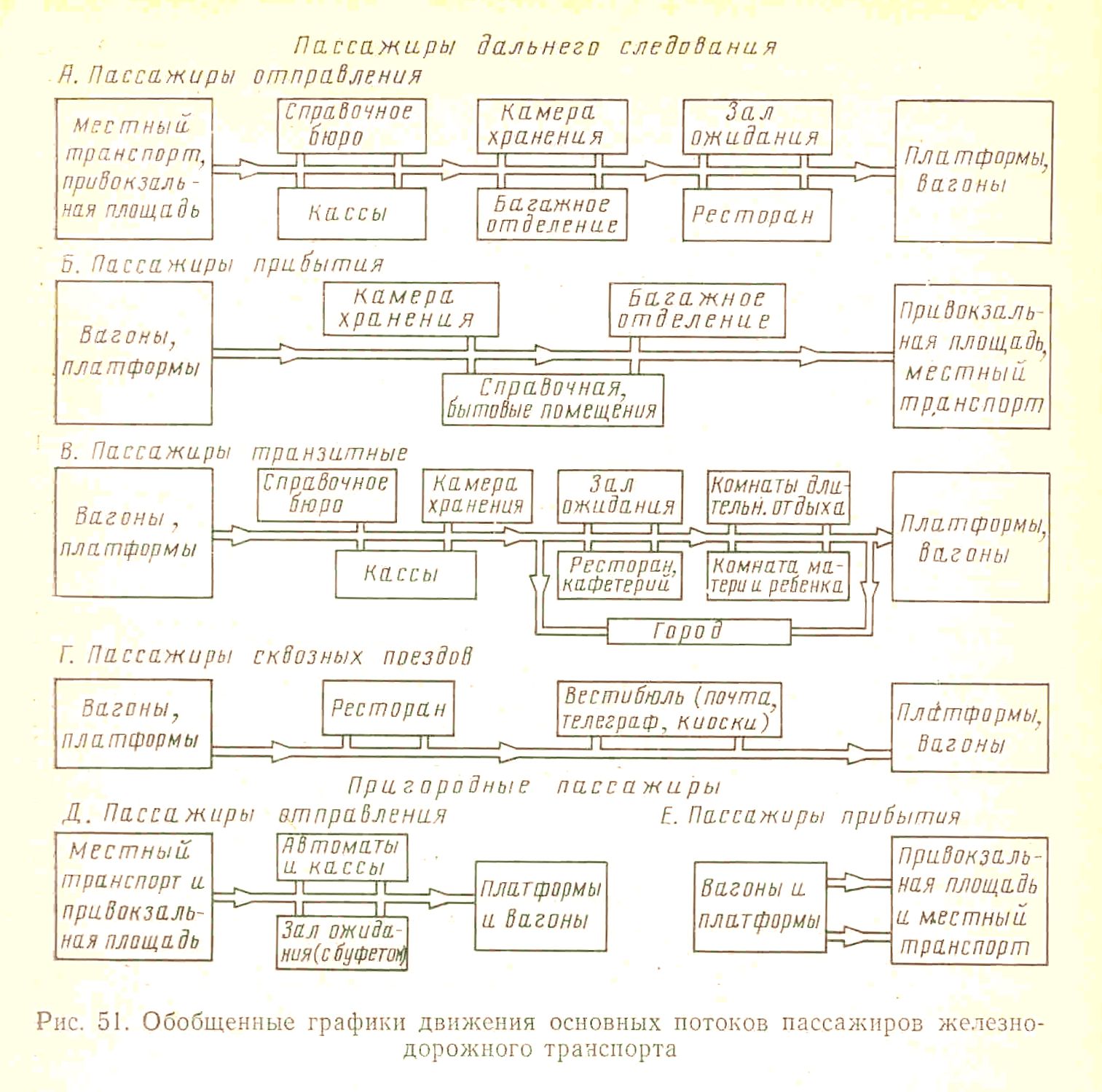

кассы, справочное бюро; вестибюли, камеры хранения и т.п.) от помещений зоны ожидания (залы ожидания, комнаты отдыха) и сухие помещения от мокрых (санузлы, кухни и.т.д.), т.е. проводят зонирование помещений. Для учета всех этих требований перед началом проектирования составляются функциональная схема вокзала по графикам движения основных потоков пассажиров.

Рис. 19. Функциональная схема вокзала

- 22 -

Рис.20. Графики движения пассажиров

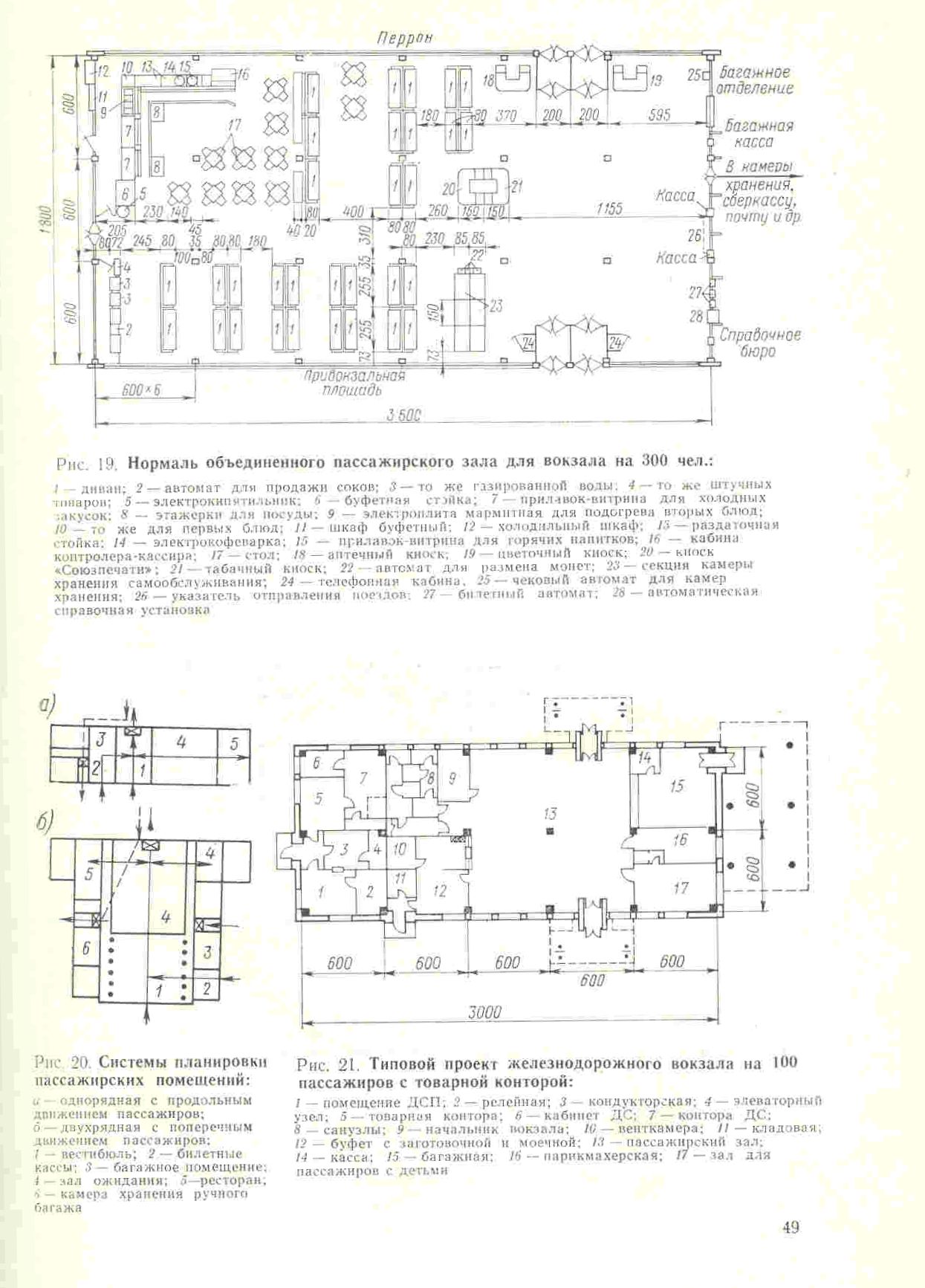

Различные функционально-технологические требования к основным помещениям вокзалов могут быть учтены совместно в расчетно-графических нормалях элементов планировки. Подобные габаритные схемы с рациональным размещением пассажиров и оборудования, учитывающих его размеры и фронты обслуживания., величину проходов и т.п., помогают установить оптимальные размеры и единичные нормы площади помещений. (Нормали основных помещений ж.д. вокзалов впервые были разработаны

проектным институтом Мосгипротрансом в 1966 году). Объемы пассажирских зданий ж.д. вокзалов принимаются из расчета 15-25 кв.м на одного пассажира в отечественной практике, и 30-50 кв.м. – в зарубежной.

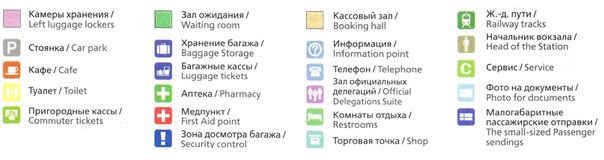

Для направления движения потоков пассажиров и облегчения функционирования вокзалов используются средства информации.

Технология современных железнодорожных вокзалов, особенно крупных, предполагает применение развитой системы информации пассажиров на всем отрезке пути следования как при отправлении, так и при прибытии.

Эволюция информационных средств также имеет свою историю. На первых вокзалах людей, отправляющихся в поездку, оповещали с помощью неподвижных шрифтовых указателей, обозначавших номера платформ и время отправления. Позже появились звуковые сигналы: сначала рожок, затем паровой свисток и вокзальный колокол, возвещавшие об отправлении поездов. Использовались также световые сигналы, зажигавшиеся во время выпуска пассажиров на платформы и над помещениями касс в период работы кассира.

- 23 -

Рис.21 Нормаль и планировочное решение вокзалов

С укрупнением вокзалов основным информационным пунктом внутри здания становится специально выделенное помещение – справочное бюро, располагавшееся, как правило на самом видном месте в вестибюле вокзала.

- 24 -

Определенную информацию несли в себе сами названия вокзалов, означающих конечный пункт железной дороги (Павелецкий, Смоленский, Брянский – в Москве, Лионский, Сен-Жермен – в Париже, Потсдамский – в Берлине). Однако не всегда название

вокзала соответствовало направлению (Ливерпульский вокзал в Лондоне просто

располагался на Ливерпульской улице), а имело общее с названием церквей, расположенных на определенных улицах (церковь Троицы в Никитках).

Информационной была архитектура старых вокзалов: важную роль играли арки, пропилеи, порталы, ориентировавшие людей к выходу на перрон. Среди архитектурных средств коммуникаций особое место занимала башня с часами – характерным атрибутом главного городского здания (в прошлом – ратуши).

Весь этот обзор средств информации показывает какие большие успехи сделаны в развитии информационных средств. С появлением телефона сформировалась железнодорожная телефонная служба, а с изобретением радио – акустические средства оповещения.

Однако сегодня новые формы визуальных коммуникаций на основе электроники все более вытесняют из без того шумного мира вокзалов громкоговорящее оповещение. Светящиеся табло, система телеоповещения информируют пассажиров и служебный персонал вокзала о прибытии и отправлении поездов.

Современные системы и средства информации на вокзалах можно подразделить на следующие группы:

1.по назначению:

- информирующие (о месте и времени прибытия);

- указывающие (указатели направления движения и местоположения помещений);

- предписывающие (определяющие условия или правила действия или помещений);

- пропагандирующие (средства рекламы, плакаты, лозунги).

2.По техническим характеристикам:

- неподвижные графические знаки и надписи;

- электрические указатели (часы, световое табло, светящаяся реклама);

- звуковые средства оповещения (радио, телефон, речевая информация);

- механические и автоматические средства (автоматические справочные установки,

системы информации с ручным управлением ит.д.);

- электронные системы (электронные справочные установки. Системы визуальной

информации на базе ЭВМ, телевидение);

3. по зоне действия:

- вне вокзала: справки по телефону, справочники пассажира, информация о поездах;

- в поездах;

- в вокзальных комплексах

4.архитектурно-художественно-декоративные средства для пространственной

организации вокзалов и создания единой архитектурно- художественной

композиции вокзального комплекса.

Наиболее массовыми элементами визуальных коммуникаций на всех вокзалах, включая пригородные пассажирские павильоны на промежуточных остановочных пунктах, являются шрифтовые указатели и пиктограммы. Из них наиболее прогрессивной

является система пиктограмм (обозначения в виде рисунков или знаков) для интернациональных вокзалов (для разноязычных пассажиров).

Область применения информационных систем с обработкой данных с помощью компьютеров довольно широка и преимуществом их является то, что большое количество информационных табло контролируется одним центральным пунктом электронного

управления.

Движение поездов строго по расписанию и оптимальность разработанной функциональной схемы работы вокзала влияет на фактор экономии времени и

- 25 -

психологию человека, стремящегося оказаться как можно ближе к нужному вагону за короткий промежуток времени. Это является особенно актуальным при ограниченном времени посадки. Чувство тревоги усиливается у пассажира при отсутствии четкой

информации о месте остановки нужного вагона. Необходимо учитывать факторы, приводящие к панике при проектировании вокзальных комплексов.

ВОПРОС № 3

Факторы, влияющие на компоновку помещений вокзалов. Состав помещений вокзалов и их взаимосвязь для обеспечения оптимального функционального процесса. Коммуникационные помещения.

Вокзал проектируется как единый комплекс пассажирского здания, вспомогательных сооружений и перронных устройств для посадки и высадки пассажиров в увязке с градостроительными задачами проектирования привокзальной площади.

Состав и размеры помещений вокзалов зависят от характера пассажиропотоков, типа вокзала, его расчетной вместимости. Вокзалы включают:

Пассажирские помещения;

Административно-служебные помещения;

Вспомогательные помещения.

Основными пассажирскими помещениями являются:

- вестибюли или входные узлы;

-распределительные помещения;

-операционные залы;

- залы ожидания;

-торговые залы ( буфеты, кафе. реже рестораны).

Вестибюли и входные узлы здания вокзала являются организующими помещениями в направлении потоков пассажиров и помещениями, содержащими информативные устройства для облегчения функционирования вокзала.

Распределительные помещения –конкорсы представляют собой крытые вестибюли, предназначенные для связи между зданием вокзала и платформами.

Операционные залы обслуживают в основном отправление пассажиров (поездная информация, оформление проездных документов, багажные и почтовые операции и др.). Залы проектируются общими или раздельными для различных категорий пассажиров. Операционные залы должны иметь удобную связь с другими пассажирскими помещениями, выходами на платформы и площадь. Справочное бюро, кассы, места приема-выдачи багажа и т.п. располагаются все в операционных залах или в смежных помещениях. При больших потоках пассажиров выделяют отдельно кассовые залы. Багажные кладовые связывают с местами приема-выдачи багажа и платформами при помощи конкорсов, лифтов, транспортеров и электропогрузчиков.

Залы ожидания не должны быть проходными для других крупных помещений; они должны быть удобно связаны с ними и с выходами на платформы, Для транзитных пассажиров устраиваются комнаты матери и ребенка и комнаты отдыха.

Торговые залы буфетов и кафе - основные предприятия питания при вокзалах.

Рестораны ввиду их малой пропускной способности и большой потребности в подсобных

помещениях устраивают реже. Торговые залы кафе и ресторанов располагают у залов ожидания с выходами на перрон.

Административно-служебные и вспомогательные помещения, связанные с пассажирами: дежурный по вокзалу, медпункт, санитарные узлы, парикмахерская и др.,

– располагают при операционных залах и залах ожидания. Помещения, связанные с

- 26 -

работой станции: помещения дежурного по станции (ДСП), контора начальника станции и т.п. помещения, не связанные с обслуживанием пассажиров, - размещают со стороны

перрона.

Если существует достаточно большое количество помещений вспомогательных служб железной дороги или для нужд города необходимо расположить некоторые городские или не относящиеся к ж. дороге другие ведомственные службы в вокзальном комплексе проектируются блокированные вокзалы.

Объемно-планировочные решения вокзалов основаны на группировке (компоновке) помещений по функционально-технологическому признаку или категориям пассажиров.

Основные пассажирские помещения могут быть сосредоточенными и рассредоточенными. В первом случае различные функционально связанные процессы объединяют в одном помещении. Такие объединенные пассажирские залы с зонами операций (зонированные залы), накопления, ожидания и питания пассажиров особенно эффективны в малых вокзалах. Для получения компактных помещений вокзалов на небольшой территории или при разнице уровней привокзальной площади и перрона помещения вокзалов размещают по этажам. Здания вокзалов компонуют обычно по анфиладной системе планировки, при которой помещения связаны между собой непосредственно без коридоров (система смежных комнат); однорядной с продольной схемой движения (целесообразна для малых вокзалов) и двухрядной с продольной или поперечной схемой движения. Несимметричное решение вокзала упрощает графики движения пассажиров и зонирование помещений, улучшает эксплуатационные качества здания, однако симметричный план с двухрядным размещением залов -более компактный.

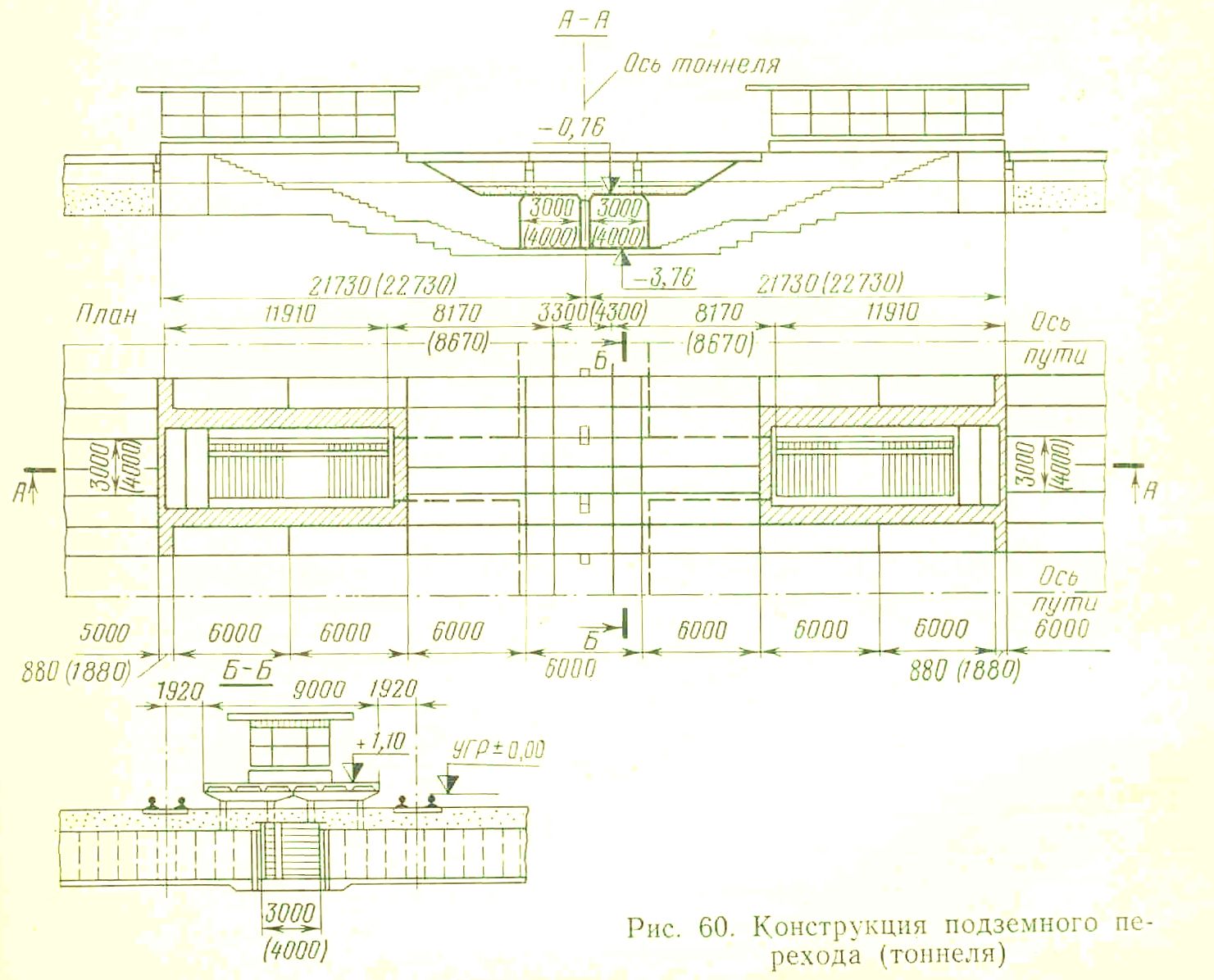

Коммуникационными помещениями и сооружениями называют помещения и сооружения, служащие для связи одних помещений с другими. Горизонтальными коммуникациями служат в основном коридоры, надземные переходы, тоннели; вертикальными коммуникациями служат система лестниц, лифтов, пандусов, эскалаторов и травалаторов. В системе вокзального комплекса к коммуникациям следует отнести конкорсы, тоннели, надземные переходы, связывающие здание вокзала с платформами, а также, как упоминалось выше операционные залы, разделенные на

Рис.22. Конструкция подземного перехода

- 27 -

функциональные отсеки, устроенные по анфиладной системе планировки (т.е. идущие другу за другом).

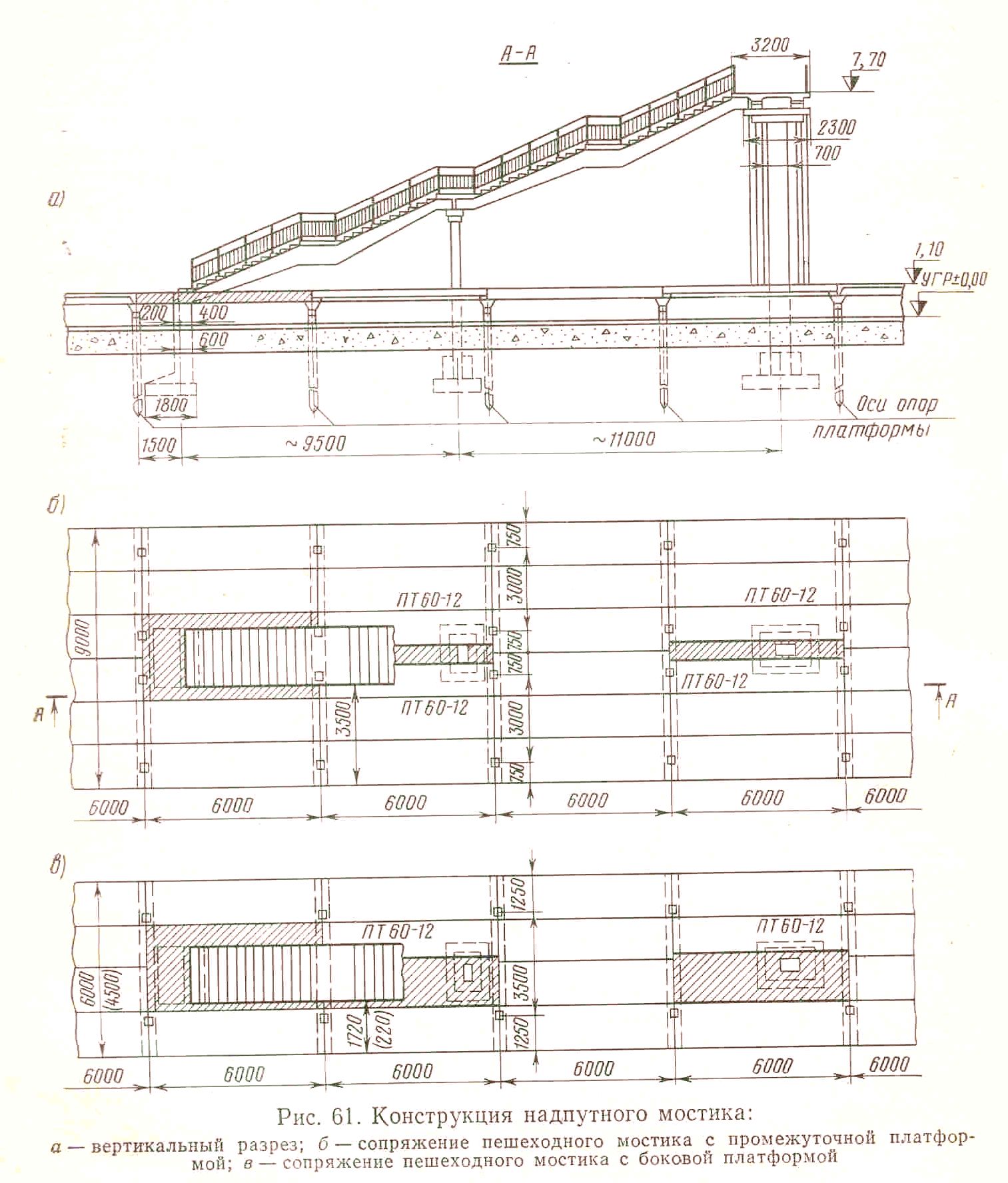

Переходы для пассажиров и багажа между вокзалом и платформами могут быть на уровне рельсов или, при необходимости, на разных уровнях (тоннели, пешеходные мосты или надпутные конкорсы). Тоннели – одиночные или спаренные для прибытия и отправления пассажиров – применяют при расположении вокзалов в одном уровне с путями или ниже этого уровня. Спаренные тоннели более экономичны. Для исключения противопотоков пассажиров спаренные тоннели разделяются столбами или перилами. В больших вокзалах устраивают отдельные багажные тоннели.

Количество и ширину тоннелей и надпутных переходов, а также ширину лестниц и сходов определяют расчетом в зависимости от величины пассажиропотоков.

Минимальная ширина тоннелей – 3м, а надпутных переходов – 2,25 м. Ширина сходов с надпутных мостов и выходов из тоннеля должна соответствовать ширине переходов, а при двух выходах на платформу она должна быть не менее 2 м. Высоту тоннелей в свету следует принимать не менее 2,3 м.

Рис.23. Конструкция надпутного моста

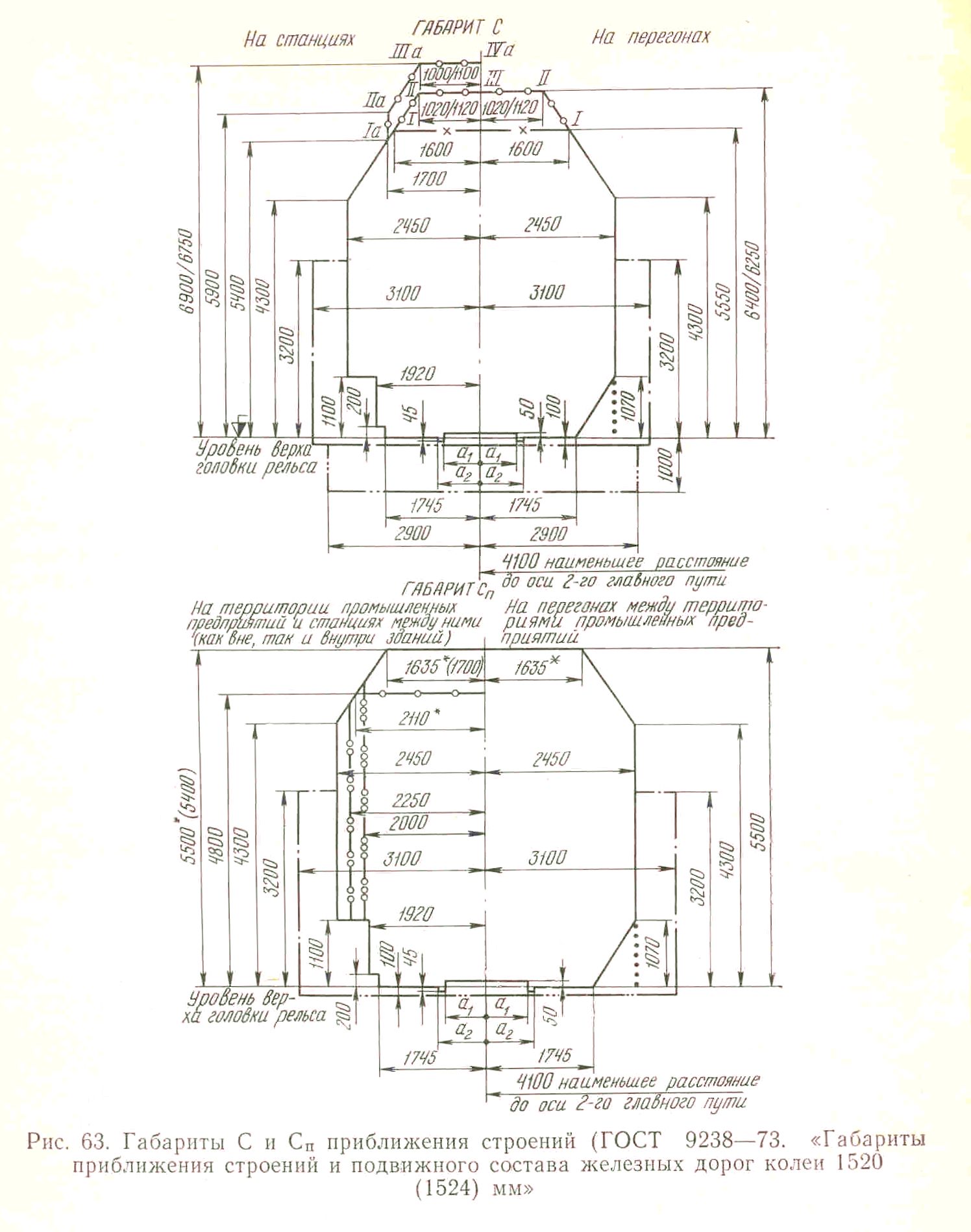

Возвышение надпутных переходов над уровнем рельсов назначают в соответствии с габаритами приближения строений (рис.24).

- 28 -

Рис.24. Габариты приближения строений и подвижного состава

Иногда бывает целесообразно, кроме внутривокзальных входов и выходов в тоннели, делать входы и выходы на привокзальную площадь, что позволяет разгрузить вокзальные помещения от скопления пассажиров, что не маловажно при экстримальных ситуациях.

Большое неудобство для пассажиров возникает при недооценке значения платформ (с точки зрения их ширины) в транспортно-пересадочных узлах, представляющих собой стык пригородного железнодорожного сообщения с метрополитеном.Особенно это проявляется в часы пик при массовой пересадке пассажиров (например, станция Выхино

Московско-Казанской железной дороги).

Таким образом можно ещё раз отметить, что здание вокзала давно перестало быть накопителем, поэтому основным показателем мощности вокзала должна быть не единовременная вместимость, как было принято в нормах проектирования, а пропускная способность всего вокзального комплекса в определенный временной промежуток (в год, сутки, час пик). При этом точный расчет должен предшествовать проектированию всех коммуникативных устройств, располагаемых вне здания.

- 29 -

ВОПРОС №4

Эволюция развития объемно-планировочных и конструктивных решений вокзалов. Конструктивные и планировочные решения зданий. Жизненный цикл здания. Факторы, влияющие на срок службы здания.

Возникновение вокзалов совпало по времени с целым рядом технических достижений: освоением в промышленности чугуна, прокатной стали, стекла, железобетона. Новые строительные материалы и конструкции, находившие применение в строительстве международных выставочных павильонов, крытых рынков, модных оранжерей, торговых пассажей, фабричных корпусов, получили широкое применение в практике вокзального строительства. Наряду с деревянными начали применяться металлические остекленные конструкции для покрытий над путями и платформами на крупных и небольших вокзалах.

Главный вход часто решался в виде огромной, заполненной витражом циркульной арки (как в оранжереях - по образу и подобию громадного павильона, так называемого Хрустального дворца Пэкстона, построенного к промышленной выставке 1851 года в Лондоне ), прорезавшей стену, за которой угадывались очертания огромног Восточный и Северный вокзалы в Париже, Центральный вокзал в Праге, Белорусский вокзал в Москве, Витебский вокзал в Петербурге.

Другой характерный признак вокзалов XIX века - дебаркадерное покрытие перронов (Гнутые ажурные рамы с клёпочным соединением элементов. Изначально изготовлялись из чугуна. Покрывалась листовым стеклом – в Москве дебаркадер сохранился на Киевском вокзале.) – быстро распространяется по всем странам Европы и Америки. (дебаркадер - плавучая пристань, а также место посадки на пароходной пристани. Первые ж.д. платформы также носили названия дебаркадеров). Для вокзалов в разных городах применялись 1-, 2-, 3- и более (вокзал в Лейпциге 5- нефный) нефная (пролетная) системы покрытия. Покрытия имели треугольную, арочную или эллиптическую форму. В отдельных случаях боковые нефы использовались под вокзальные помещения. Простота и четкость фасадного решения стали основой архитектурного единства комплекса вокзала и станции. Полуцилиндрические стеклянные покрытия широко распространились и в торговых зданиях этой эпохи, в зданиях - пассажах: ГУМ – 3х-пролетное сооружение с верхним остеклением, Петровский пассаж и др.).

В целом же формирование архитектуры вокзалов шло в русле тех же противоречий между художественным образом и инженерной мыслью: фасады облекались в одежду прошлых веков (или часто стилизованных под прошлое), а инженерные сооружения подчинялись логике конструкций, работе новых материалов

(например Ленинградский вокзал – фасад выполнен в стиле классицизм – когда он уже шел на убыль, и шедовое, современное покрытие над путевой частью).

В начале XX века под влиянием больших социальных потрясений наметился принцип рационалистического подхода к утилитарным сооружениям, в том числе и к вокзалу, отказ от грандиозных сводчатых конструкций над путями и платформами в пользу более простых в эксплуатации и менее дорогостоящих конструктивных систем. Постепенно получают распространение легкие покрытия, перекрывающие одну платформу (в отличие от дебаркадера) не только на остановочных пунктах, но и на крупных вокзалах. Объемно-пространственная композиция лишается какого-либо декора, традиционных вокзальных элементов прошлого (порталов, циркульных арок, дебаркадеров). Строгая геометрия объемов, использование новых материалов и

композиционных приемов в сочетании с продуманной технологической организацией

- 30 -

процесса обслуживания пассажиров опять выдвинули вокзал в число новаторских сооружений этого периода. И вокзалы снова получают роль городских доминант.

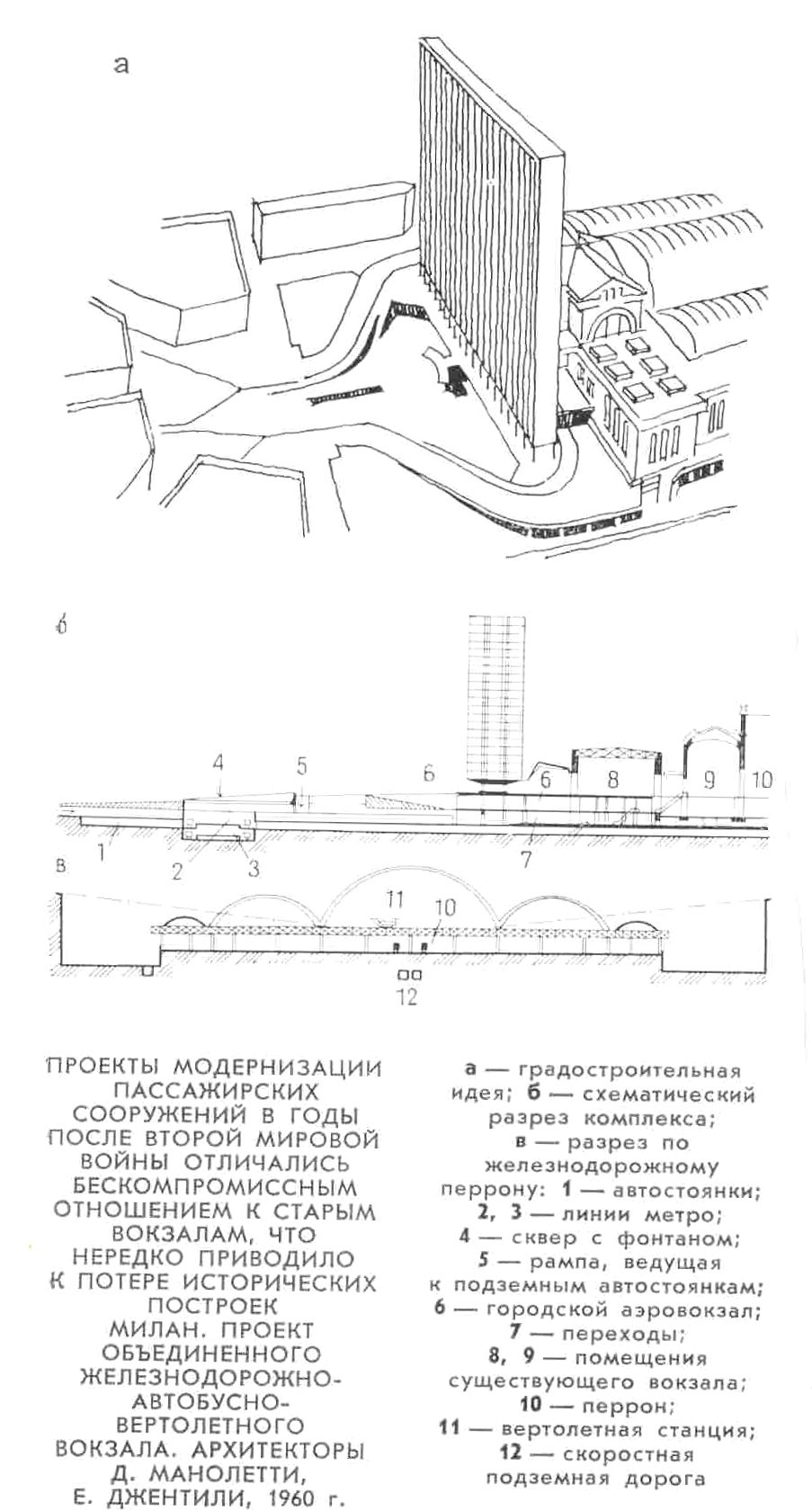

Однако утверждение духа коммерции и интернационального стиля в архитектуре послевоенного периода постепенно приводило к разрыву с национальными традициями и утрату индивидуальности:

модернизация вела к потере исторического косяка вокзала, а задача обновления решалась довольно бескомпромиссно - простой постановкой перед старым зданием коробки-экрана, облаченной в «рубашку» из стекла и алюминия как это сделали с объединенным железнодорожно – автобусно - вертолетным вокзалом в Милане (рис.24), построенным в 1960 году или, в отечественной практике последних лет, – зданием нового торгового центра, построенного на Садовом кольце в Москве, закрыт Курский вокзал (уже здание из стекла и бетона советского периода не удовлетворило современным вкусам) и потеряно пространство привокзальной площади.

Рис.25

Надо всем довлели современный вкус и негативное отношение к формам прошлого. Интерьеры пассажирских зданий становятся «стерильными»: здесь нет места украшениям, скульптуре, орнаменту: их сменяют знаки и символы: ничто не должно мешать перемещению масс людей. Вокзалы разных городов и стран становятся стилистически похожими друг на друга и мало чем отличаются от таких же зданий-коробок офисов, банков, производственных корпусов, универмагов. Вокзальная тематика отходит в группу второстепенных объектов и оказывается вне поля зрения известных архитекторов.

Как уже было сказано выше, с ростом пассажирских перевозок в настоящее время

- 31 -

превращение вокзала в сложный полифункциональный организм связано не только с изменениями, происходящими в процессе эволюции в технологии работы ж.д. сектора транспортной системы.

В данном случае новый тип вокзалов – блокированные и объединенные вокзалы показали высокую функциональную эффективность совмещенного обслуживания пассажиров, позволили получить более экономичные решения за счет рационального использования территорий и укрупнения застройки, исключая дублирования однотипных помещений и сокращения протяженности инженерных коммуникаций.

Конструктивные решения зданий.

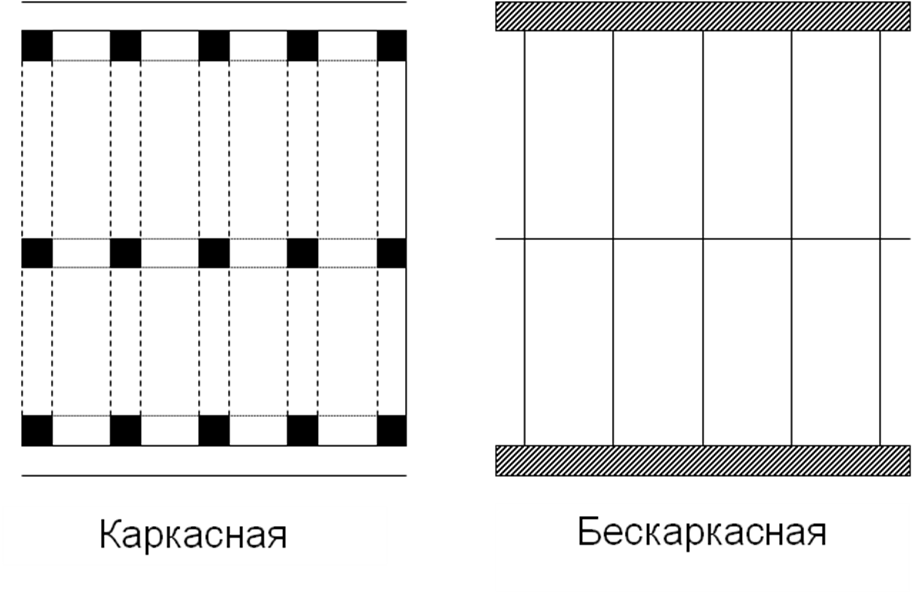

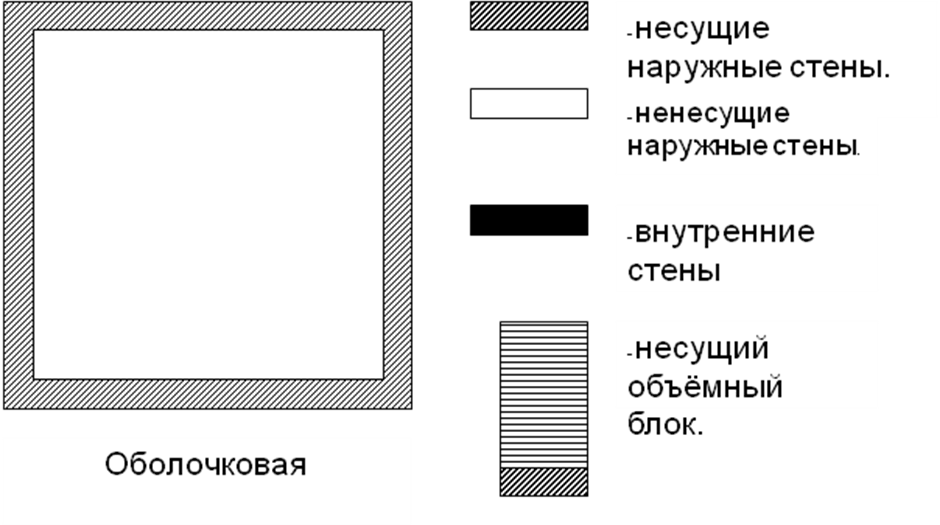

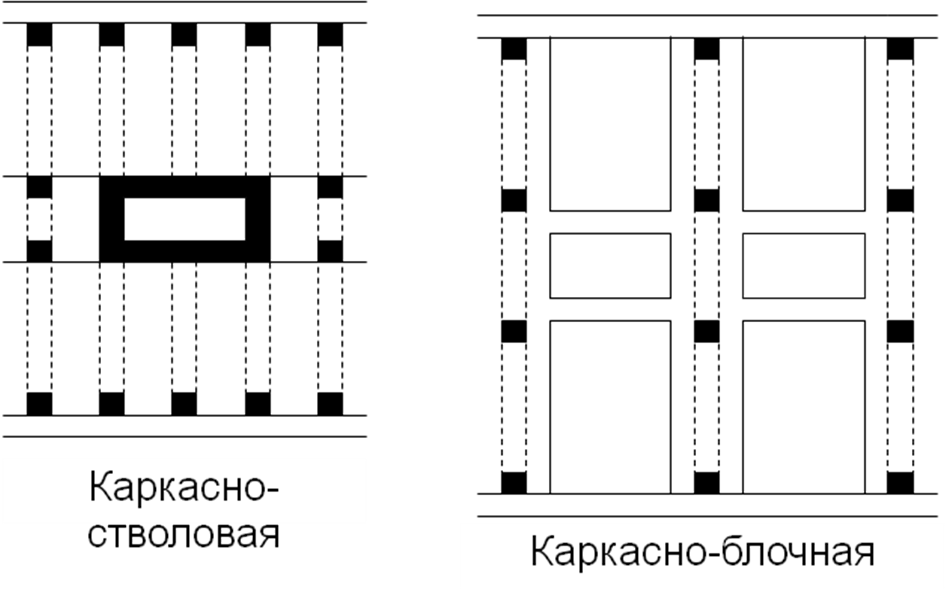

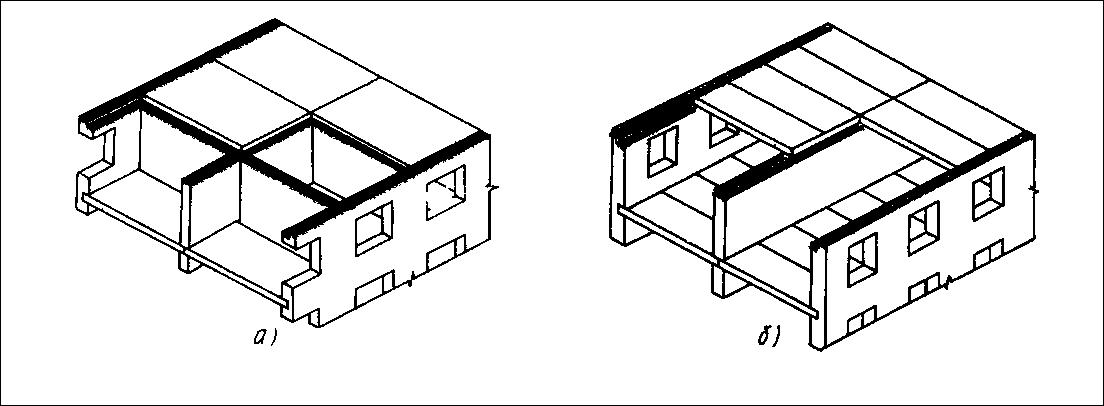

Конструктивные решения зданий выражаются в выборе конструктивных систем. Конструктивная система образуются сочетаниями горизонтальных, вертикальных несущих элементов. Выбор конструкций системы зависит от функционального назначения здания и его объемно-планировочного решения..

Основные типы конструктивных систем.

стеновая (бескаркасная) – несущими являются сами стены. Подходят для наибольших зданий. Существуют 3 схемы расположения стен:

а) с продольными несущими стенами( относительно главного фасада);

б) с поперечными несущими стенами ( расположенными поперек главному фасаду здания);

в) смешанные несущие стены.

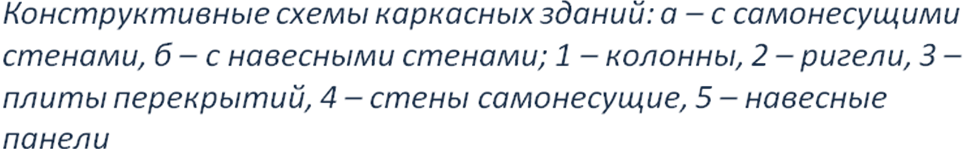

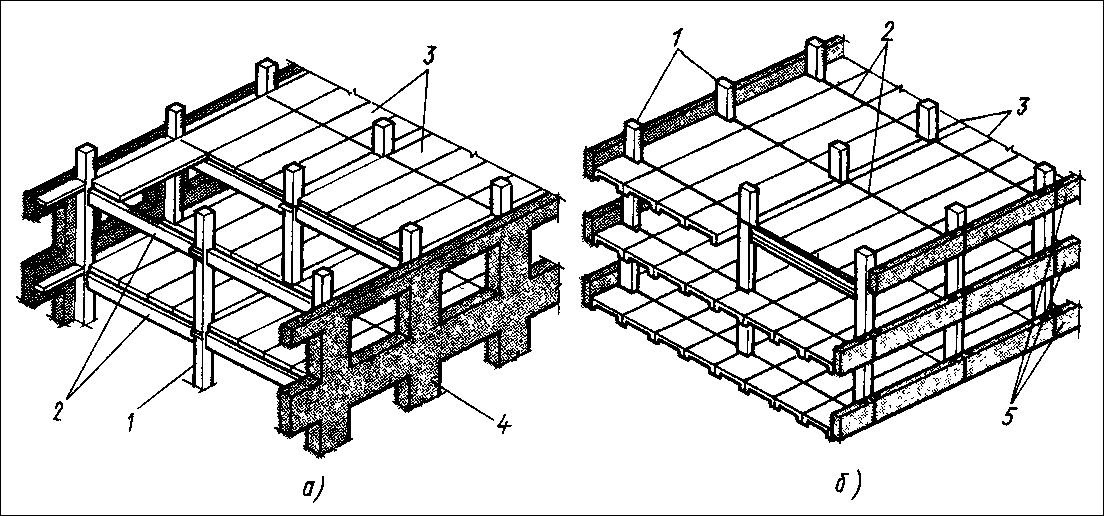

каркасная система характеризуется вертикальными опорными конструкциями (колоннами) и горизонтальными (ригелями, балками). Подходит для больших объемов (промздания, зал).

а) каркасная система с продольным расположением ригелей;

б) с поперечным расположением; (Если пролет большой (18,24,36м), то ригели не подходят и применяется ферма).

Рис. 26

Другие разновидности конструктивных систем:

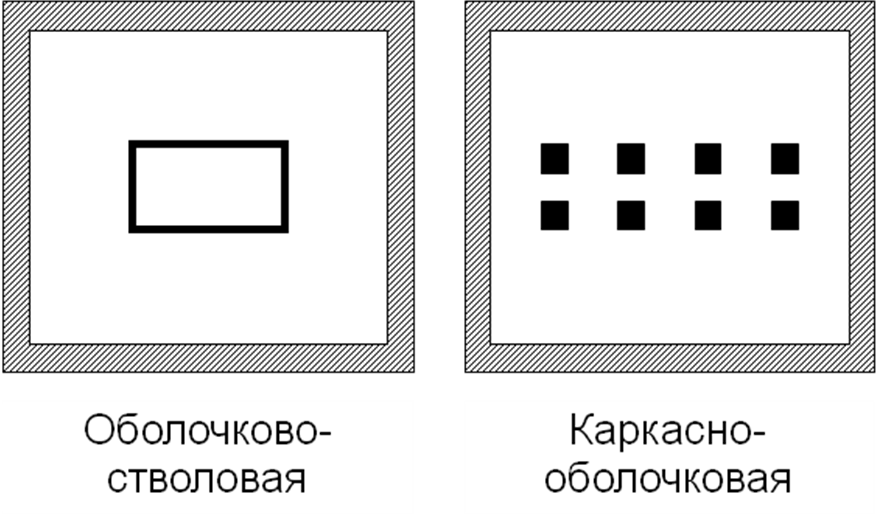

оболочковая система. Конструктивная система, обеспечивающая зальную планировку. Перекрывается куполами или другими большепролетными конструкциями.

- 32 -

Рис.27

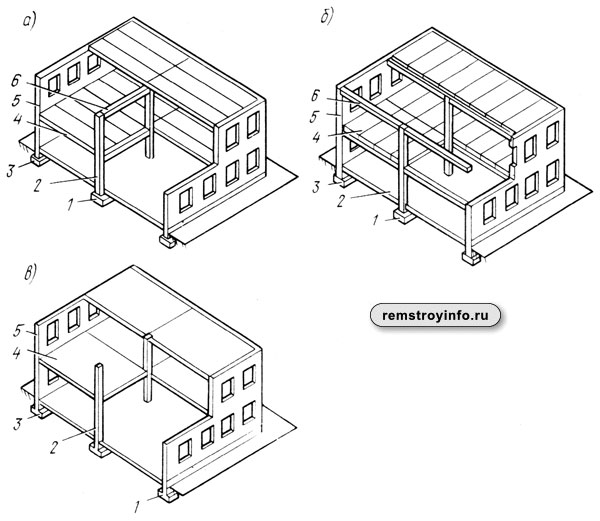

каркасно-стеновая или здания с неполным каркасом;

Может быть как со внутренним каркасом и наружными несущими стенами, так и наоборот, с наружным каркасом и внутренней несущей стеной.

Рис. 28

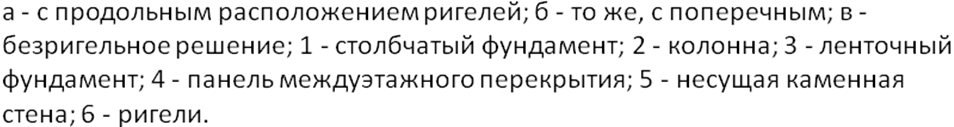

каркасно-ствольная;

каркасно-блочная

Рис. 29

- 33 -

Рис. 30

Бескаркасные здания: а) блокированные и стеновые

Рис. 31

- 34 -

Рис. 32

Рис. 33. Функциональная схема вокзала

- 35 -

Выбор объемно-планировочной системы так же как и конструктивной зависит от функционального назначения здания, от состава помещений в нем.

Расположение (компоновка) помещений заданных размеров и формы в одном комплексе, подчиненное функциональным, техническим, архитектурно-художественным и экономическим требованиям, называется объемно-планировочным решением здания.

Здания по расположению их помещений в пространстве делятся на одноэтажные, малоэтажные и многоэтажные.

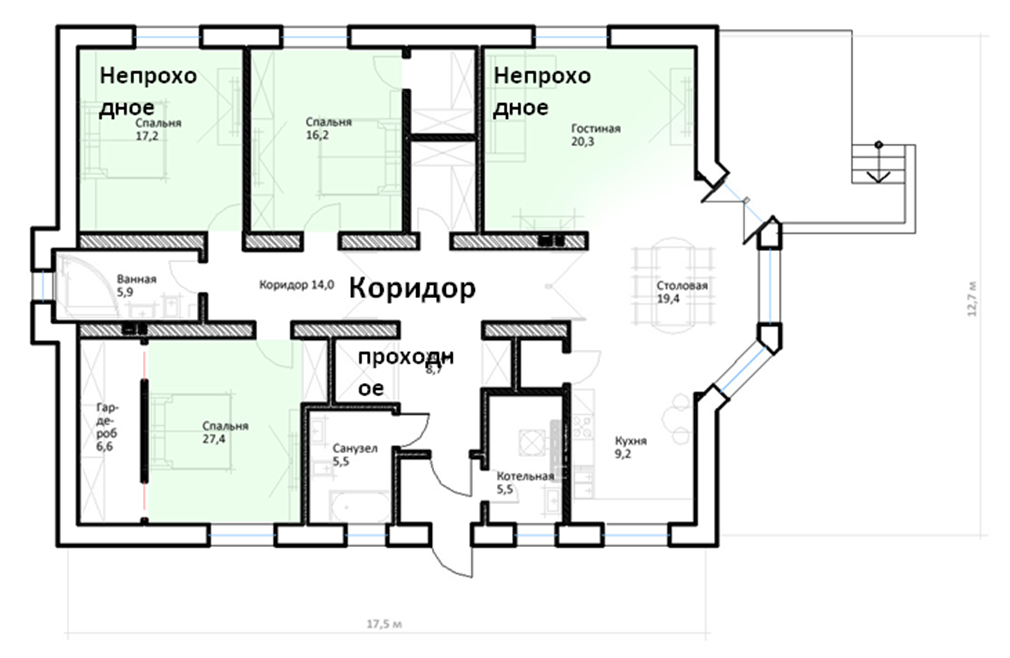

Помещения по способу их связи между собой могут быть непроходными (изолированными) и проходными (неизолированными). Непроходные помещения сообщаются между собой с помощью третьего помещения, обычно одного из коммуникационных (коридора, лестничной клетки и др.).

Система расположения помещений в плане, соединенных между собой коридором, называется коридорной системой планировки.

Рис.34. Коридорная система планировки

При этом помещения могут быть расположены по одну или обе стороны коридора. При одностороннем расположении помещений (система называется анфиладной) коридор имеет хорошую освещенность естественным светом, которая в некоторых случаях необходима, например, в школах, где коридор одновременно служит в качестве рекреационного помещения. Недостатком одностороннего расположения помещений является увеличение подсобной площади в здании и периметра наружных стен, что ухудшает экономическую характеристику объемно-планировочного решения. Для зданий вокзалов коридорная система может быть использована в тех частях здания, где располагаются служебные помещения или комнаты отдыха пассажиров и комнаты матери и ребенка.

Если помещения соединяются друг с другом непосредственно через проемы в стенах или перегородках, то такой прием называется анфиладной системой планировки.

Эта система, хотя и очень экономична, так как подсобная площадь в здании сокращается до минимума, имеет ограниченное применение из-за неудобств проходных помещений. Анфиладная система обычно применяется при проектировании музеев, выставочных залов и некоторых других видов зданий. Для зданий вокзала такая планировочная система подходит для основных пассажирских помещений, непосредственно связанных между собой и являющимися проходными, таких как вестибюль, операционный зал, зал ожидания, буфет и т.д.

- 36 -

Рис.35. Анфиладная система планировки

Зальная система планировки предусматривает одно большое (главное) помещение здания, как правило, определяющее его функциональное назначение (кинозал, спортивный зал и т.п.), вокруг которого группируются остальные необходимые помещения. Для вокзала отдельные залы могут быть изолированы, а могут входить в анфиладную систему.

Жизненный цикл здания.

Говоря о сохранении исторической части городов, в которую зачастую попадают и здания вокзалов, нельзя не коснуться темы жизненного цикла здания, факторов, влияющих на его долговечность с одной стороны и на износ - с другой стороны.

Ввод построенного объекта в эксплуатацию является началом периода его старения, именуемого износом, которое происходит в течение всего времени функционирования здания. Износ характеризуется потерей зданием и его конструкциями эксплуатационных качеств. В зависимости от причин этих потерь различают виды износа – физический и

моральный.

Под физическим (т.е. материальным) износом подразумевают постепенную утрату исходных физико-технических качеств (прочностных, теплоизоляционных, звукоизоляционных, гидроизоляционных и др.) под влиянием внешних (природных) и внутренних (эксплуатационных) факторов. Это могут быть прогибы балок, отслоение

защитного слоя бетона, появление трещин в конструкциях, наличие протечек и.т.п.

Например, истираемость полов и лестниц на вокзалах особенно перед входной дверью является наиболее частым видом износа конструкций. Это физичекий износ. Замена ступеней производится поэлементо. (МИИТ 1 корпус – ступени парадной лестницы были замены именно таким образом).

Под моральным износом здания или конструкции понимают несоответствие новым требованиям, обусловленным техническим прогрессом, который требует новых технологий, перепланировки помещений, устройства новых фундаментов под оборудование или размещение нового оборудования, требующего дополнительного пространства, усиление конструкций в связи с увеличением нагрузки на них при установке нового оборудования, мебели и т.д.

Физический износ здания нельзя предупредить или полностью устранить, однако его можно существенно замедлить при своевременном проведении ремонтов.

Максимальное устранение морального износа здания может быть достигнуто при реконструкции здания.

- 37 -

Под сроком службы здания понимают календарное время, в течение которого конструкции здания приходят в состояние, когда их дальнейшая эксплуатация становится

невозможной, а восстановление – технически нецелесообразно.

Долговечность здания определяется сроком службы несменяемых конструкций здания (фундаментов, каркаса и т.п.). Различают нормативный и фактический срок службы здания.

Нормативный срок службы – это усредненный показатель, устанавливаемый строительными нормами в зависимости от капитальности здания. Этот срок назначается с учетом выполнения всех мероприятий технической эксплуатации здания, предупреждающих преждевременный износ строительных конструкций.

Физический срок службы здания – это реальное время эксплуатации здания в конкретных условиях.

ВОПРОС № 5

Выявление дефектов и деформаций в конструкциях в период эксплуатации зданий. Мониторинги технического состояния конструктивных элементов здания. Обследования зданий и виды ремонтов здания.

Выявление дефектов и деформаций в конструкциях обнаруживаются в ходе проведения обследований. Обследования проводятся согласно СП 12-102-2003, которые регламентируют процедуру проведения обследования строительных конструкций, определяют принципиальную схему и состав работ, позволяющих объективно оценить техническое состояние строящегося объекта, фактическую прочность конструкций и принять обоснованные технические решения по ремонтно-восстановительным мероприятиям или способам усиления.

К проведению работ по обследованию допускаются организации, оснащенные приборной и инструментальной базой, имеющие в своем составе квалифицированных специалистов.

Основанием для обследования могут быть следующие причины:

- наличие дефектов и повреждений;

- необходимость контроля и оценки состояния конструкций сооружения,

расположенного вблизи от вновь строящегося сооружения (уже для периода земляных работ и крепления котлована на новом объекте и даже в случае сезонного вскрытия коллектора городских коммуникаций и подобных работ);

- выявление причин появления циклических изменений в обследуемой конструкции.

Обследования строительных конструкций проводятся в два этапа:

- предварительное обследование (визуальное обследование) – выявление дефектов по внешним признакам;

- детальное обследование (инструментальное обследование) – обмер необходимых геометрических характеристик конструкции и дефектов.

Порядок проведения визуального обследования:

Осмотр конструкции на предмет выявления дефектов, которые в процессе дальнейшей эксплуатации или проведения испытаний могут повлиять на несущую способность как отдельного элемента, так и всего сооружения в целом.

По результатам визуального обследования составляется ведомость дефектов.

На наиболее опасные дефекты и повреждения делается фотофиксация.

Наиболее характерными повреждениями и дефектами являются:

- трещины и сколы в конструкциях;

- дефекты в стыковых соединениях, замковых элементах и деформационных швах;

- усадочные трещины с раскрытием и без;

- 38 -

-дефекты сварочных работ: подрезы, отсутствие вертикального сварного шва, множественные поры, раковины, каверны, непровары, необработанные поверхности швов;

- повреждение защитного слоя бетона;

- оголение и коррозия арматуры;

- повреждение гидроизоляции и водоотлива;

- протечки;

- повреждение лакокрасочного покрытия.

Порядок проведения детального обследования:

инструментальное определение параметров дефектов и повреждений конструкций;

определение фактических прочностных характеристик материалов основных несущих конструкций и их элементов (проведение расчетов по двум предельным состояниям: на прочность и устойчивость конструкции и на образование трещин с раскрытием их и без);

анализ причин появления дефектов и повреждений в конструкции;

составление итогового документа в виде технического отчета с заключениями и

выводами по результатам обследования;

разработка рекомендаций по ликвидации дефектов.

После устранения замечаний и освидетельствования проводятся приемочные статические и динамические испытания готовности конструкции к эксплуатации и составления акта приемки конструкции к эксплуатации.

Далее в обязанности эксплуатационных служб входит мониторинг, то есть своевременное наблюдение за конструкцией и отслеживание ее работы в течение предписанного контрольного времени и далее по плану как и за всеми другими конструкциями два раза в год: весной и осенью.

Содержанием зданий на ж.дорогах занимается служба гражданских сооружений.

Контроль за соблюдением правил санитарного состояния и противопожарной безопасности зданий, за правильной технической эксплуатацией и ремонтом возлагается на смотрителей зданий. Общий осмотр всех ж.д. зданий с целью выявления дефектов и мер по их устранению производится комиссионно так же как и для других зданий не реже двух раз в год (весной и осенью). Результаты осмотров оформляются актами и заносятся в технические журналы объектов.

В зданиях предусматриваются два вида ремонта зданий – текущий и капитальный.

Текущий ремонт состоит в систематически и своевременно выполняемых профилактических мероприятиях (систематическое наблюдение за сохранностью здания в процессе эксплуатации) и работах по устранению возникших повреждений и

неисправностей с целью предохранения здания и оборудования от преждевременного

износа. Текущий ремонт подразделяют на профилактический (планируемый заранее по

объему и времени выполнения) и непредвиденный (выполняемый в срочном порядке – заделка протечек в кровле, смена выпадающих кирпичей в кладке и т.д.). Профилактический ремонт является основой нормальной технической эксплуатации здания. К нему относятся работы, не связанные с заменой основных конструкций и элементов здания. Профилактический ремонт выполняют через 2-3 года. Расходы на текущий ремонт покрывают за счет средств на содержание здания.

Капитальный ремонт заключается в замене и восстановлении отдельных деталей, конструкций и оборудования зданий в связи с их износом и разрушением или в замене конструкций более прочными и экономичными. Капитальный ремонт может быть

комплексным (охватывающим одновременно все здание или отдельные его секции) и выборочным (по отдельным элементам конструкций и оборудования здания).

Комплексный ремонт является наиболее целесообразным. Капитальный ремонт включает: частичную перекладку фундаментов и стен, замену перекрытий, крыш,

- 39 -

перекладку печей и дымоходов, а также работы, относящиеся к текущему ремонту, но по объему и стоимости выходящие за его пределы. При комплексном ремонте выполняются

также системы отопления, замена оконных блоков, установка новых видов оборудования и т.п.). периодичность капитальных ремонтов зависит от капитальности и условий эксплуатации здания. Для промзданий через 5-20 лет, для гражданских зданий – через 18-

30 лет, выборочный ремонт – через 5-6 лет.

Капитальный ремонт производится по проектам и сметам за счет части фонда амортизационных отчислений других источников. Проектная организация производит обследование объекта и проверяет техническую и экономическую целесообразность ремонта.

Для составления сметы производятся обмеры здания для точного установления формы, размеров, взаимного расположения всех помещений и конструктивных элементов. Обследование проводятся опытными специалистами проектной организации для выявления дефектов конструкций и причин их вызвавших, несущей способности конструкций и их пригодности к дальнейшей эксплуатации. Обычно работы по обследованию ведутся в два этапа: предварительное (или общее) обследование и детальное обследование. Цель предварительного обследования – ориентировочная оценка технического состояния конструкций, ответственных за надежность здания, выявление аварийных участков и определение программы дальнейших работ. Детальное обследование предусматривает сбор максимально достоверных сведений о действительном состоянии конструкций. По результатам обследований составляется заключение.

Выборочный ремонт производится в случаях, когда комплексный ремонт может вызвать серьезные помехи в работе предприятия, при большом износе отдельных конструкций и сохранности остальных частей здания.

Капитальный ремонт предусматривает ликвидацию физического износа строительных конструкций или инженерных систем. Он выполняется с целью устранения значительных неисправностей и полного (или близкого к полному) восстановления

ресурса конструктивных элементов или объекта в целом.

Ремонт конструкций выполняют в соответствии с правилами производства и приемки строительных работ, общими положениями по индустриализациями,

механизации строительства и внедрению новых эффективных материалов.

Обследования ж.д. зданий, характеризующихся во многих случаях длительными сроками эксплуатации, свидетельствуют о некоторых особенностях их объемно-планировочных, конструктивных решениях и технического состояния, старые, относящиеся к прошлым векам постройки, как правило, имеют кирпичные стены, монолитные железобетонные перекрытия и чердачные помещения. Наличие чердаков упрощало эксплуатацию зданий и обеспечивало сохранность конструкций. Здания послевоенной постройки выполнены в основном из сборных железобетонных конструкций, имеют совмещенные покрытия, иногда с перепадом высот в примыканиях к

существующим постройкам. Совмещенные кровли характеризуются наличием многих

эксплуатационных дефектов. Постоянное обледенение карнизов и скатов способствует морозному разрушению кладки карнизов и опорных участков стропильных конструкций.

Некоторые виды работ по капитальному ремонту конструкций зданий:

Основания и фундаменты:

- усиление оснований под фундаменты;

- частичная перекладка (до10 %) и усиление каменных фундаментов и подвальных стен;

- восстановление вертикальной и горизонтальной гидроизоляции фундаментов;

- восстановление отмостки вокруг здания.

Стены и колонны:

- заделка трещин в кирпичных или каменных стенах с расчисткой борозд, с перевязкой

- 40 -

швов со старой кладкой,

- укрепление каменных стен обоймами;

- перекладка и ремонт отдельных участков каменных стен (до 20 %);

- ремонт и частичная замена колонн.

Перегородки:

- ремонт, смена и замена перегородок на более прогрессивные конструкции;

- перепланировка помещений с переносом перегородок;

Крыши и покрытия:

- сплошная или частичная замена металлических на ж.бет. фермы;

- замена ветхих деревянных ферм на сборные ж.бетонные;

- усиление ферм.

Междуэтажные перекрытия и полы:

- ремонт и смена междуэтажных перекрытий;

- замена отдельных конструкций и перекрытий в целом на более прогрессивные и долговечные конструкции;

- усиление всех видов междуэтажных и чердачных перекрытий;

- частичная (более 10% общей площади пола в здании) или сплошная смена всех

видов полов и их оснований;

- переустройство полов при ремонте с заменой на более прочные и долговечные материалы.

Окна и двери:

- полная смена ветхих оконных и дверных блоков.

Лестницы:

- частичная или полная смена лестничных площадок и пандусов;

- смена и усиление всех типов лестниц и их отдельных элементов.

Внутренние штукатурные, облицовочные и малярные работы:

- возобновление штукатурки и окраски всех помещений;

- смена облицовки стен;

Фасады:

- ремонт и восстановление облицовки площадью более 10% облицовочной

поверхности;

- полное или частичное (более 10%) возобновление штукатурки;

- сплошная окраска устойчивыми составами;

- очистка фасада пескоструйными аппаратами.

ВОПРОС № 6

Вопросы физико- технического проектирования зданий. Классификация воздействий на здание со стороны внешней и внутренней среды. Основные расчеты и нормы проектирования.

Вопросы, освещаемые строительной физикой:

Строительная теплотехника;

Строительная светотехника;

Архитектурно-строительная акустика

Вопросы строительной теплотехники определяют теплоизоляционные свойства материалов ограждающих конструкций: теплоизоляционные качества наружных ограждающих конструкций: дом не должен промерзать, не должен продуваться, не должен перегреваться.

Основные теплотехнические расчеты:

Расчет сопротивления теплопередаче наружных ограждающих конструкций в

- 41 -

зимний период.

Промерзание наружних ограждающих конструкций в зимний период таких, как наружная стена и чердачное перекрытие рассчитываются на сопротивление