- •Семинарское занятие № 1.

- •Практические задания

- •Педагогические задачи:

- •Семинарские занятия № 2. Тема: Оценка решения задачи. Анализ собственной деятельности. Практические задания

- •1. Для подготовки к данному занятию выполните следующее задание.

- •Семинарские занятия №3 Тема: Технология педагогической поддержки детей разного возраста. Практические задания

- •I. Общие сведения об ученике

- •II. Общий уровень развития

- •III. Общественное лицо и общественная работа

- •IV. Основные черты личности воспитанника

- •Программа изучения ученического коллектива:

- •V. Характер связей в коллективе.

- •VI. Актив группы

- •Семинар №5. Тема: Технологии оценки достижений учащихся практические задания

- •Семинар №6. Тема: Формы и технологии взаимодействия с другими субъектами образовательного процесса. Практические задания

- •Изучите параграф «Принципы и содержание семейного воспитания». Используйте книгу Столяренко, л. Д. Педагогика / л. Д. Столяренко. – Ростов н/д, 2007- с.141 – 157.

- •Прочитайте текст. Выполните задание после текста.

- •5. Познакомьтесь с описанием ситуации. Выполните задание после текста

- •6. Приведите примеры из педагогической практики (личного опыта) по организации деятельности детей в кружках и клубах по интересам различной направленности.

- •7. Продумайте цели, содержание и формы работы кружков по интересам различной направленности (спортивный, трудовой и т.Д. По выбору студента).

- •Семинарское занятие№7. Тема: Проектирование профессионального самообразования практические задания

- •Прочитайте памятку рациональной организации учебного труда. Памятка рациональной организации учебного труда.

- •9. Прочитайте десять заповедей человека

- •10 Заповедей человека

- •10. Для эффективного осуществления профессионального самообразования человек должен уметь объективно оценивать себя.

- •Семинарское занятие №8.

- •Организация контроля за реализацией программы

- •Финансирование программы.

- •2. Информационная справка о школе

- •2.1. Контингент обучающихся

- •2.2. Состояние здоровья школьников

- •2.3. Педагогические кадры

- •2.4. Режим работы школы:

- •2.5. Состояние материально – технической базы

- •2.6. Характер воспитательной работы

- •2.7. Характеристика социума

- •3. Аналитико-прогностическое обоснование программы

- •3.1. Учебный процесс

- •Здоровьесберегающая деятельность школы

- •Мониторинг распределения учащихся по медицинским группам

- •3.3. Воспитательный процесс

- •3.4 Дополнительное образование

- •3.5. Управление школой

- •4. Концептуальные основания развития школы

- •4.2. Основные направления преобразований

- •4.3. Целевые ориентиры

Семинарское занятие № 1.

Тема: Профессиональная задача. Виды и типы профессиональных задач. Алгоритм решения профессиональных задач.

Практические задания

Задание 1. Сравните понятия «педагогическая ситуация» и «педагогическая задача».

Составной частью процесса обучения являются педагогические ситуации, которые характеризуют его состояние в определенное время и в определенном месте. Ситуации всегда конкретны, они создаются или возникают в процессе проведения лекций, практических занятий, лабораторных работ и т.д. и, как правило, разрешаются здесь же. Значение педагогических ситуаций для описания и анализа процесса обучения огромно, через них он проявляется. В педагогической ситуации концентрируются достоинства и недостатки педагогического процесса.

Динамичность процесса обучения, его способность к самодвижению и саморазвитию обеспечивается, обусловливается педагогическими ситуациями. Педагогический процесс можно рассматривать как непрерывную цепь взаимосвязанных, взаимопродолжающихся педагогических ситуаций. Это наиболее подвижные, быстро поддающиеся изменению элементы процесса обучения. Структура педагогических ситуаций внешне проста. В нее входит педагог, обучающийся, их эмоционально-интеллектуальное взаимодействие. Но такая простота обманчива, так как оно проявляется в совместном действии двух сложных внутренних миров педагога и обучающегося. Педагогические ситуации могут создаваться целенаправленно или возникать стихийно. В любом случае они должны разрешаться осторожно, продуманно, с предварительным проектированием выхода из них. Это всегда согласование педагогического процесса с интересами его участников и оперативный учет индивидуально-типологических особенностей конкретных людей и реальной обстановки.

Педагогическая ситуация всегда проблема. Всякая педагогическая проблема - это объективно возникающий в педагогической теории или педагогической практике вопрос относительно процессов обучения к воспитанию человека. Они носят общий характер, связанный с педагогическим процессом в целом, его составляющими, либо частный, т.е. возникают в ходе обучения. Педагогические проблемы требуют решения, но они не всегда могут быть разрешены немедленно.

Способом разрешения проблемной педагогической ситуации является педагогическая задача. Она определяется как педагогическая проблема, соотнесенная с целью деятельности и условиями ее осуществления. Педагогическая ситуация определяет комплекс условий, при которых решается педагогическая задача. Эти условия могут как способствовать, так и препятствовать успешному решению задачи.

Педагогическая задача - результат осознания педагогом педагогической ситуации в целом. Результатом решения будет новообразование в форме знаний, умений и навыков, способов действий, форм поведения, видов деятельности и качеств личности. Задачи возникают всегда, когда нужно подготовить переход человека от состояния «незнания» к состоянию «знания», от «непонимания» к «пониманию», от «неумения» к «умению» и др.

Решение педагогической задачи - процесс сложный, а результат - неоднозначный, потому что осуществляется в системе «педагог-обучающийся». Перевод человека из одного состояния в другое можно осуществить несколькими способами и различных людей по-разному.

Следует различать понятия педагогическая задача и функциональная задача. Последние связаны с выполнением педагогом своих функций (чтение лекций, проведение лабораторных работ, организация производственной практики, руководство курсовым и дипломным проектирование и др.). В педагогических задачах идет поиск ответа на вопрос: «Как лучше в данной ситуации выполнить профессиональные функции и достичь поставленной цели?».

Задание 2. Прочитайте предложенные тексты. Определите, какие из них являются описанием педагогической ситуации. Почему?

А. Идет разговор в учительской с родителем трудного ученика. Мальчик часто приходит в школу с невыученными уроками, дерзит, игнорирует школьную дисциплину. Во время урока может, например, встать и без разрешения выйти из класса. Отец его, доктор наук, руководитель одной из крупнейших проблемных лабораторий, говорит в ответ на советы педагога:

- Поймите, у меня ответственная работа, она имеет мировое значение. У меня нет времени заниматься сыном. Я его отправляю в школу, воспитывайте его вы! Это же ваша обязанность!

Когда педагог заметил, что воспитывать можно только совместными усилиями школы и семьи, в том числе и самого папы, он опять возразил:

- Я делаю все, что от меня зависит. У сына большая библиотека, он имеет прекрасную коллекцию пластинок, сколько раз его возили в Москву... водили по музеям...

Отец долго перечислял элементы своего участия в воспитании. Считал это главным, и на беспокойство школы по поводу поведения сына взирал с усмешкой.

Б. На уроке изобразительного искусства учительница рассказывает о том, как П. Пикассо создал свою знаменитую эмблему "Голубь мира". На улице к художнику подошел нищий и попросил что-нибудь нарисовать. Он не скрывал, что надеется продать рисунок и выручить деньги. "Пожалуйста, - ответил Пикассо и несколькими штрихами набросал всем известного голубя. Сидящий на задней парте двоечник оживился: "Круто! Рисуешь "фигню" и сразу - знаменитый! В натуре, чем я хуже Пикассо?" Общий хохот. Что сказать? '

В. Учащийся разочарован своими учебными успехами, сомневается в своих способностях и в том, что ему когда-либо удастся как следует понять и усвоить материал, и говорит учителю: "Как вы думаете, удастся ли мне когда-нибудь учиться на отлично и не отставать от остальных ребят в классе?" - Что должен на это ему ответить учитель?

Г. Учащийся, явно демонстрируя свое плохое отношение к кому-либо из товарищей по классу, говорит: "Я не хочу работать (учиться) вместе с ним". - Как на это должен отреагировать учитель?

Д. В ответ на соответствующее замечание учителя учащийся говорит, что для того, чтобы усвоить учебный предмет, ему не нужно много работать: "Меня считают достаточно способным человеком". - Что должен ответить ему на это учитель?

Эти ситуации конкретны, возникают в процессе обучения, представляют собой проблему.

Задание 3. Приведите примеры педагогических ситуаций (из собственного опыта, педагогической практики). Объясните, почему выбранные Вами примеры являются педагогическими ситуациями.

- Учитель приступил к проведению урока, все учащиеся успокоились, настала тишина, и вдруг в классе кто-то громко засмеялся. Когда учитель, не успев ничего сказать, вопросительно и удивленно посмотрел на учащегося, который засмеялся, он, смотря прямо в глаза учителю, заявил: «Мне всегда смешно глядеть на вас, и хочется смеяться, когда вы начинаете вести занятия».

- Учитель дает учащемуся задание, а тот не хочет его выполнять и при этом заявляет: «Я не хочу это делать!» — Какой должна быть реакция учителя?

Потому что все они - совокупность условий и обстоятельств, специально задаваемых учителем или возникающих спонтанно в пед. процессе.

Задание 4. Ознакомьтесь с описанием педагогических ситуаций. Определите виды педагогических ситуаций.

Виды педагогических ситуаций и конфликтов. Среди потенциально конфликтогенных педагогических ситуаций можно выделить следующие:

Ситуации и конфликты деятельности. Ситуации по поводу учебной деятельности часто возникают на уроках между учителем и учеником, учителем и группой учеников и проявляются в отказе ученика выполнять учебное занятие. Это может происходить по разным причинам: утомление, трудность в усвоении учебного материала, невыполнения домашнего задания, а часто неудачное замечание учителя вместо конкретной помощи при затруднениях в работе:

б. Идет урок математики. К доске вызваны два мальчика, они работают по индивидуальным карточкам. Другие ребята выполняют задание под руководством учителя. Один из мальчиков у доски (Саша) затрудняется при выполнении задания: часто стирает написанное, оглядывается на ребят. Второй ученик уверенно пишет решение на доске. Учительница подходит к мальчикам у доски и проверяет написанное. «Ну вот, всегда он так, этот Саша! Посмотрите, ничего он не знает!» Саша вспыхнул, зло крикнул «Ну и учись сама!» - и выбежал из класса.

д. «В сентябре посредине уроков в школу с плачем вбежал Кирюхин Дима, второклассник. Я его хорошо знала в 1 классе, знаю особенности его семьи. Поэтому, увидев его, подошла, немного успокоила и справила о том, что случилось. Дима был в спортивной форме. Я поняла, что он убежал с урока физкультуры. Почему? Ученик насторожился, перестал всхлипывать, затем громко сказал, что он не трус. Оказывается, на уроке физкультуры, во время пробега по спортплощадке, он упал, содрал коленку и заплакал. Учитель физкультуры (мужчина) подошел к нему, решил отвлечь его от боли. А как? Он назвал его трусом. Саша убежал с плачем, но не от боли, а от унижения его достоинства. Я была восхищена этим качеством.

Ситуации и конфликты поступков. Педагогическая ситуация может приобрести характер конфликта в том случае, если учитель допустил ошибки в анализе поступка ученика, сделал необоснованный вывод, не выяснил мотивы. Следует иметь в виду, что один и тот же поступок может вызываться совершенно различными мотивами:

а. Мальчишки с утра начали уговаривать девочек сбежать с физики и физкультуры (два последних урока), чтобы посмотреть интересный фильм в кинотеатре. С урока физкультуры девочки ушли, но три из них передумали и вернулись в класс, а мальчики тоже остались заниматься. На другой день классный руководитель оставила всех ушедших с урока девочек (15 человек), вызвала их родителей и начала возмущаться их поступком, стыдить за содеянное. Девочки молчали.

г. В начале учебного года учитель 3 класса читает рассказ, в котором упоминается кошка. В этот момент мальчик мяукает. Учительница требует дневник и записывает замечание. Мальчик садится за парту и потихоньку вырывает страницу из дневника. Учительница видит его проделки и предлагает выйти из класса. Ученик это делает с удовольствием, затем дверь открывается, и мальчик снова мяукает. Ребята смеются.

Конфликты отношений приобретают личностный смысл, порождают длительную неприязнь или ненависть ученика к учителю, надолго нарушают взаимодействие с учителем и создают острую потребность в защите от несправедливости и непонимания взрослых:

в. В 7 класс пришла ученица из другой школы, другого района. Девочка принципиальная, честная. В 6 и 7 классах училась на «отлично» и «хорошо», кроме немецкого языка. С учительницей немецкого языка ученицы произошел конфликт. Учительница выгоняла ее с уроков, и девочка стала неуспевающей по предмету. Конфликт произошел по причине жесткой требовательности учителя и личного неприятия ученицей и учительницей друг друга.

Задание 5. Прочитайте описание ситуации. Выполните задание после текста.

«Рассматривается тема урока "Существительное как часть речи". Учительница Анна Васильевна просит привести примеры. Тут входит опоздавший ученик Савушкин, что огорчило педагога. Ребята приводят примеры: кошка, окно, стол, город и т. д. И вдруг, словно очнувшись от сна, Савушкин приподнялся над партой и звонко крикнул:

-Зимний дуб!.. Ребята засмеялись.

Тише!- Анна Васильевна стукнула ладонью по столу.

Зимний дуб!..- повторил Савушкин, не замечая ни смеха товарищей, ни окрика учительницы. Он сказал это не так, как другие ученики.

Слова вырвались из его души, как признание, как счастливая тайна, которую не в силах удержать переполненное сердце. Не понимая странной его взволнованности, Анна Васильевна сказала, с трудом скрывая раздражение: Почему "зимний"? Просто дуб.

Просто дуб - что! Зимний дуб - вот это существительное!

Садись, Савушкин, вот что значит опаздывать. "Дуб" - имя существительное, а что такое "зимний", мы еще не проходили. Во время большой перемены будь любезен зайти в учительскую.

Садись,- сказала Анна Васильевна, когда Савушкин вошел в учительскую.- Будь добр, объясни, почему ты систематически опаздываешь?

Просто не знаю, Анна Васильевна,- он по-взрослому развел руками.

Я за целый час выхожу.

Печально, Савушкин, очень печально! Придется поговорить с твоими родителями. Тропинка, по которой Савушкин повел Анну Васильевну, начиналась сразу же на задах школьной усадьбы. Едва они ступили в лес, и тяжко груженые еловые лапы сомкнулись за их спиной, как сразу перенеслись в иной, зачарованный мир покоя и беззвучия. Сороки и вороны, перелетая с дерева на дерево, колыхали ветви, сшибали шишки, порой, задев крылом, обламывая хрупкие, сухие прутики. Но ничто не рождало здесь звука.

Тропинка бежала вдоль ручья то вровень с ним, покорно следуя всем извивам русла, то, подымаясь высоко, вилась по отвесной круче.

Иногда деревья расступались, открывая солнечные веселые полянки, перечеркнутые заячьим следом, похожим на часовую цепочку. Попадались и крупные следы в виде трилистника, принадлежавшие какому-то большому зверю. Следы заходили в самую чащобу, в бурелом.

Сохатый прошел!- словно о добром знакомом, сказал Савушкин, увидев, что Анна Васильевна заинтересовалась следами

Только вы не бойтесь,- добавил он в ответ на взгляд, брошенный учительницей вглубь леса.- Лось, он смирный.

А ты его видел?- азартно спросила Анна Васильевна.

- Самого? Живого?- Савушкин вздохнул.- Нет, не привелось. Тропинка обогнула куст орешника, и лес сразу раздался в стороны: посреди поляны, в белых сверкающих одеждах, огромный и величественный, как собор, стоял дуб. Казалось, деревья окончательно расступились, чтобы дать место старшему над поляной. Снег набился в глубокие морщины коры, и толстый, в три обхвата, ствол казался прошитым серебряными нитями...

- Так вот он, зимний дуб!

Анна Васильевна робко шагнула к дубу, и могучий великодушный страж леса тихо качнул ей навстречу ветвью.

Нисколько не ведая, что творится в душе учительницы, Савушкин возился у подножия дуба, запросто обращаясь со своим старым знакомцем.

- Анна Васильевна, поглядите!

Он с усилием отвалил глыбу снега, облипшую понизу землей с останками гниющих трав. Там, в ямке, лежал шарик, обернутый сопревшими паутинно-тонкими листьями. Сквозь листья торчали острые наконечники игл, и Анна Васильевна догадалась, что это еж.

Вон как укутался!- Савушкин заботливо прикрыл ежа неприхотливым его одеялом. Затем он раскопал снег у другого корня. Открылся крошечный гротик с бахромой сосулек на своде. В нем сидела коричневая лягушка, как будто сделанная из картона, ее жестко растянутая по костяку кожа казалась отлакированной. Савушкин потрогал лягушку, та не шевельнулась.

Притворяется,- засмеялся Савушкин.- Будто мертвая. А дай солнышку пригреть, заскачет, ой-ой, как!

Он продолжал водить ее по своему мирку. Подножие дуба приютило еще многих постояльцев: жуков, ящериц, козявок. Одни хоронились под корнями, другие забились в трещины коры; отощавшие, словно пустые внутри, они в непробудном сне перемогали зиму. Сильное, переполненное жизнью дерево скопило вокруг себя столько живого тепла, что бедное зверье не могло бы сыскать себе лучшей квартиры. Анна Васильевна с радостным интересом всматривалась в эту неведомую ей, потайную жизнь леса, когда услышала встревоженный возглас Савушкина:

- Ой, мы уже не застанем маму!

Анна Васильевна поспешно поднесла к глазам часы - четверть четвертого. У нее было такое чувство, словно она попала в западню. И, мысленно попросив у дуба прощения за свою маленькую человеческую хитрость, она сказала:

- Что ж, Савушкин, это только значит, что короткий путь еще не самый верный. Придется тебе ходить по шоссе.

Савушкин ничего не ответил, только потупил голову. "Боже мой! - вслед за тем с болью подумала Анна Васильевна.- Можно ли яснее признать свое бессилие?" Ей вспомнился сегодняшний урок и все другие уроки: как бедно, сухо и холодно говорила она о слове, о языке, о том, без чего человек нем перед миром, бессилен в чувстве, о родном языке, который так свеж, красив и богат, как щедра и красива жизнь.

И она-то считала себя умелой учительницей! Быть может, и одного шага не сделано ею на том пути, для которого мало целой человеческой жизни. Да и где он лежит, этот путь? Отыскать его нелегко и непросто, как ключик от Кащеева ларца. Но в той, не понятой ею радости, с какой выкликали ребята: "трактор", "колодезь", "скворечник"... смутно проглянула для нее первая ветка.

Ну, Савушкин, спасибо тебе за прогулку. Конечно, ты можешь ходить и этой дорожкой.

Вам спасибо, Анна Васильевна.

Савушкин покраснел, ему очень хотелось сказать учительнице, что он никогда больше не будет опаздывать, но побоялся соврать. Он поднял воротник курточки, нахлобучил поглубже ушанку.

Я провожу вас...

Не нужно, Савушкин, я одна дойду. Он с сомнением поглядел на учительницу, затем поднял с земли палку и, обломав кривой ее конец, протянул Анне Васильевне.

Если сохатый наскочит, огрейте его по спине, он и даст деру. А лучше просто замахнитесь, с него хватит! Не то еще обидится и вовсе из лесу уйдет.

Хорошо, Савушкин, я не буду его бить.

Отойдя недалеко, Анна Васильевна в последний раз оглянулась на белорозовый в закатных лучах, и увидела у его подножия небольшую темную фигурку: Савушкин не ушел, он издали охранял свою учительницу. И Анна Васильевна вдруг поняла, что самым удивительным в этом лесу был не зимний дуб, а маленький человек в разношенных валенках, чиненой небогатой одежде, сын погибшего за Родину солдата и «душевной нянечки», чудесный и загадочный гражданин будущего».

Нагибин Ю. Зимний дуб

Задания к тексту:

а. Вычлените систему педагогических задач, которые определила для себя Анна Васильевна.

Классифицируйте задачи:

по временному признаку

- стратегические (достаточно стандартные задачи, решаемые большинством педагогов ежедневно): по организации деятельности учащихся

- тактические (вытекают из стратегических, представляют собой часть решения стратегических задач): по выбору приемов и методов воздействия на ученика

- оперативные (возникают внезапно, в определенный, отдельно взятый, момент деятельности учителя).

по характеру:

- задачи по организации деятельности учащихся;

- задачи по выбору приемов и методов воздействия на ученика;

- задачи по переориентации ученика;

- задачи по изменению отношения к учению;

- задачи по самовоспитанию.

б. Оцените действия учителя. Как бы Вы поступили на месте Анны Васильевны?

Я бы поинтересовалась, что за зимний дуб и предложила бы его посмотреть.

Задание 6. Прочитайте текст. Выполните задания после текста.

«А в среду опять был диктант. И опять Саня Данилов совсем не хотел консультироваться с тетрадкой Карцевой, но не мог себе отказать в этом удовольствии. Ведь почерк какой! Да и лежала тетрадка, словно Карцева нарочно положила. –На, смотри! Кто же тут откажется – он ведь не святой!

Зоя Петровна диктовала:

- …Они шагали по тропинке. Лишь недавно все оделось в зелень. Хорошо в эту пору на реке. Непрошеные, грязные потоки перестали течь в нее, редко когда плачет теперь небо – не рябят прозрачную водную гладь тяжелые капли ….

Вдруг Саня заметил, у Карцевой слово «зелень» написано через «и» -«зелинь». И в слове «плачет» тоже «и».

- Карцева,- прошептал он,- Ты что? Зелень «е» надо. «Зеленый»… И «плачет»…

- Перестань!

- Точно…

Данилов,- услышал он,- Опять совещание? Еще раз замечу, не возьму работу.

«…Понемногу растекается ночная темень,- продолжала диктовать Зоя Петровна,- гаснет костер…».

Теперь уже Саня засомневался.

- «Темень»,- прошептал он самому себе,- «е» или «и»? Он все-таки написал «е», но, увидев у Карцевой «и», переправил «теминь». В самую последнюю минуту, перед тем как сдавать. И еще несколько слов написал, как у нее.

Через два дня им раздали диктанты. У Сани была двойка – красная и злорадная. Конечно, везде надо было «е» ставить. Ну и еще кое-какие слова… Даже вместо «тропинка» у него «тропенка» было. Это уж совсем! Говорит ведь, что рассеянный, а ему никогда не верят. Дай твою поглядеть,- сказал он Карцевой.

Она ни в какую не хотела показывать тетрадку, он все равно взял.

Взял и глядит, глазам не верит: у нее все эти «зелинь» и «теминь» не подчеркнуты, и пятерка стоит. Что за чудеса? Выходит, ему по ошибке подчеркнули? И спросил, как пишутся такие слова, как…

- Не так, как у тебя, Данилов,- сказала Зоя Петровна, даже не дослушав, и крупным красивым почерком начала писать на доске: ТЕМЕНЬ, ПЛАЧЕТ. ЗЕЛЕНЬ…

И тут Саня услышал настоящие рыдания. Собственно все услышали, но он первый. Потому что рыдала Карцева… Тихая – тихая, а плачет громко, со всхлипами, с руладами. Что это с ней?

- Данилов!- закричала Зоя Петровна.- Что ты ей сделал?

- Я не знаю, чего она,- сказал Саня.- Что с тобой?- это он уже Карцевой.

-Ничего. Перестань…

И продолжала плакать в той же тональности.

- Довольно, Карцева,- сказала Зоя Петровна.- Не распускайся, ты ни в чем не виновата… Дело в том,- продолжала она,- что Карцева мне помогла. Благодаря ей, я окончательно разоблачила Данилова, и, думаю, теперь он не посмеет больше спорить… Перестань, Карцева, что за истерика? Да, я предложила ей сделать несколько простейших ошибок – сама их наметила,- и вот, пожалуйста: точно такие же у Данилова. Видите, как просто открывался ларчик?»

Хазанов Ю.С. Укол рапиры: Рассказы. Повести

Задания к тексту:

а. Какие методы воспитания учитель использовал на уроке?

Косвенное требование (совет, просьба, намек, доверие, одобрение и т.д.) отличается от прямого тем, что стимулом действия становится уже не столько само требование, сколько вызванные им психологические факторы: переживания, интересы, стремления воспитанников. Среди наиболее употребительных форм косвенного требования выделяют требование-совет. Это апелляция к сознанию воспитанника, убеждение его в целесообразности, полезности, необходимости рекомендуемых педагогом действий. Совет будет принят, когда воспитанник видит в своем наставнике старшего, более опытного товарища, авторитет которого признан и мнением которого он дорожит.

Требования вызывают положительную, отрицательную или нейтральную (безразличную) реакцию воспитанников. В этой связи выделяются позитивные и негативные требования. Прямые приказания большей частью негативны, так как почти всегда вызывают отрицательную реакцию воспитанников. К негативным косвенным требованиям относятся осуждения и угрозы. Они обычно рождают лицемерие, двойственную мораль, формируют внешнюю покорность при внутреннем сопротивлении.

По способу предъявления различают непосредственное и опосредованное требование. Требование, с помощью которого воспитатель сам добивается от воспитанника нужного поведения, называется непосредственным.

б. Определите оперативные: истерика у Карцевой

тактические – «вывести на чистую воду» Данилова

стратегические задачи. задачи по организации деятельности учащихся

в. Согласны ли Вы с решением учителя? Считаете ли Вы решение учителя профессионально компетентным? Предложите собственный вариант решения оперативной задачи.

Нет, можно было бы пересадить Данилова к кому-то другому или посадить одного.

Нельзя было при всем классе рассказывать о своей просьбе к Карцевой.

Задание 7. Охарактеризуйте понятие «педагогическая задача».

Педагогическая задача - результат осознания педагогом педагогической ситуации в целом. Результатом решения будет новообразование в форме знаний, умений и навыков, способов действий, форм поведения, видов деятельности и качеств личности. Задачи возникают всегда, когда нужно подготовить переход человека от состояния «незнания» к состоянию «знания», от «непонимания» к «пониманию», от «неумения» к «умению» и др.

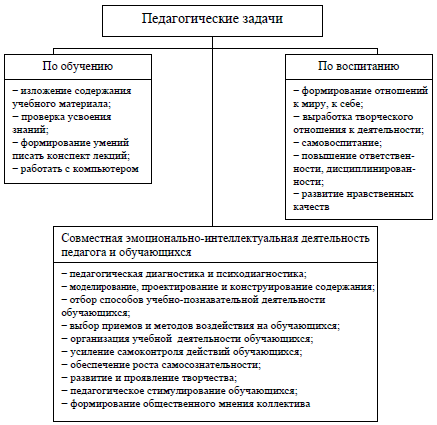

Педагогические задачи делятся на три больших класса: задачи по обучению, задачи по воспитанию и задачи по организации совместной эмоционально-интеллектуальной деятельности педагога и обучающихся. Каждый класс подразделяется на группы. Классификация и характеристика педагогических задач показана рис. 1. Существуют другие классификации педагогических задач. Важно понимать, что это всегда осознанная педагогом проблемная ситуация, выход из которой субъект решения ищет с учетом ограничений и предписаний, накладываемых искомым результатом, нормами и правилами самой профессии, производственными условиями, в которых задача решается, а также собственных возможностей.

При решении педагогических задач существуют различные варианты построения процесса обучения: репродуктивный и продуктивный Репродуктивный включает следующие этапы: а) постановка и осознание задачи; б) восприятие явлений, фактов; в) осмысление; г) понимание; д) запоминание; е) усвоение; з) применение (репродуктивное, алгоритмическое, творческое).

Л.Ф. Спирин предлагает осуществлять классификацию педагогических задач, учитывая структуру этапов цикла педагогического управления (а первооснова – это учет психологической структуры действий педагога).

Используя этот подход, мы можем распределить все задачи так:

задачи этапа педагогической диагностики;

задачи этапа педагогического проектирования, целеполагания;

задачи этапа педагогического планирования (прогнозирования) предстоящей работы (конструирование деятельности, развитие личности);

задачи этапа практического осуществления намеченного плана (организация, корректировка);

задачи этапа анализа выполненной работы.

Заполните схему. Назовите виды задач. Дайте определение каждому из видов.