- •Внеатмосферная астрономия наблюдения в различных диапазонах Оптическая и ультрафиолетовая астрономия.

- •«Хаббл».

- •Другие проекты.

- •Рентгеновская астрономия.

- •Первые обзоры.

- •«Эйнштейн».

- •Другие проекты.

- •Внеатмосферная астрономия

- •Гамма-астрономия.

- •Инфракрасная астрономия.

- •Космическая радиоинтерферометрия.

- •Наблюдения Солнца.

- •Результаты наблюдений

- •Космология.

- •Фоновое излучение.

- •Основные свойства Вселенной и шкала космических расстояний.

- •Межгалактическое вещество.

- •Квазары и активные ядра галактик.

- •Галактики.

- •Формирование звезд и планет.

- •Межзвездная среда.

- •Нормальные звезды.

- •Компактные объекты и остатки звезд.

- •§3. Теории эволюции Вселенной

- •Проблема существования и поиска внеземных цивилизаций

1.Расширение исследовательских возможностей астрономии и развитие техники астрономических наблюдений

Астрономические приборы. История создания

Вся история астрономии связана с созданием все новых инструментов, позволяющих повысить точность наблюдений, возможность вести исследования небесных светил в диапазонах, недоступных невооруженному человеческому глазу.

В истории астрономии можно отметить 4 основных этапа, характеризующихся различными средствами наблюдений. На 1-м этапе, относящемся к глубокой древности, люди с помощью специальных приспособлений научились определять время и измерять углы между светилами на небесной сфере. Повышение точности отсчётов достигалось главным образом увеличением размеров инструментов, 2-й этап относится к началу 17 в. и связан с изобретением телескопа и повышением с его помощью возможностей глаза при астрономических наблюдениях. С введением в практику астрономических наблюдений спектрального анализа и фотографии в середине 19 в. начался 3-й этап. Астрографы и спектрографы дали возможность получить сведения о химических и физических свойствах небесных тел и их природе. Развитие радиотехники, электроники и космонавтики в середине 20 в. привело к возникновению радиоастрономии и внеатмосферной астрономии, ознаменовавших 4-й этап.

Первым астрономическим инструментом можно считать вертикальный шест, закрепленный на горизонтальной площадке, - гномон, позволявший определять высоту Солнца, многих столетий. Зная длину гномона и тени, можно определить не только высоту Солнца над горизонтом, но и направление меридиана, устанавливать дни наступления весеннего и осеннего равноденствий и зимнего и летнего солнцестояний.

Развитие конструкций астрономических инструментов в Китае с древнейших времён шло, по-видимому, независимо от аналогичных работ на Бл. и Ср. Востоке и на Западе. Так, в 7 в. до н.э. в Китае в царстве Лу уже применяли гномон. В древней Греции на несколько десятилетий позже гномон использует Анаксимандр (610-540 гг. до н. э). Древнекитайский гномон представлял собой вертикально установленный шест высотой около 1,5-2 м с вытянутой прямоугольной площадкой в основании, на которой были нанесены деления, необходимые для измерений. По длине полуденной тени на этой площадке определяли моменты солнцестояний, равноденствий

Древнекитайский гномон.

Достоверные сведения о древнегреческих астрономических инструментах стали достоянием последующих поколений благодаря "Альмагесту", в котором наряду с методикой и результатами астрономических наблюдений К. Птолемей приводит описание астрономических инструментов - гномона, армиллярной сферы, астролябии, квадранта, параллактической линейки, - применявшихся как его предшественниками (особенно Гиппархом), так и созданных им самим. Многие из этих инструментов были в дальнейшем усовершенствованы и ими пользовались на протяжении многих столетий.

К старинным угломерным инструментам принадлежат и квадранты. В простейшем варианте квадрант - плоская доска в форме четверти круга, разделенного на градусы. Около центра этого круга вращается подвижная линейка с двумя диоптрами.

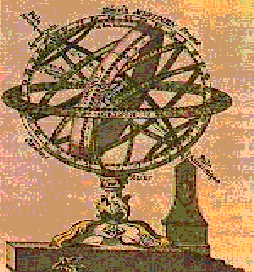

Широкое распространение в древней астрономии получили армиллярные сферы - модели небесной сферы с ее важнейшими точками и кругами: полюсами и осью мира, меридианом, горизонтом, небесным экватором и эклиптикой. В конце XVI в. лучшие по точности и изяществу астрономические инструменты изготовлял датский астроном Т. Браге. Его армиллярные сферы были приспособлены для измерения как горизонтальных, так и экваториальных координат светил. Самая ранняя из известных наиболее полных армиллярных сфер - это созданный в Александрии в 140 г. н.э. метеороскоп с девятью кольцами. Однако более простые типы армиллярных сфер существовали на Западе и раньше. Птолемей говорит о трех таких инструментах. Установлено, что в 146-127 гг. до н.э. армиллярную сферу из четырех колец использовал Гиппарх.

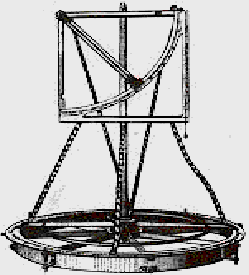

Прибор, который представляет собой следующий шаг в развитии астрономического инструментария по сравнению с армиллярной сферой, - это торкветум, изобретенный арабами. В этом приборе кольца не вложены друг в друга, а установлены на отдельных стойках, что является более удобным и совершенным, чем в армиллярной сфере, в которой все кольца концентричны.

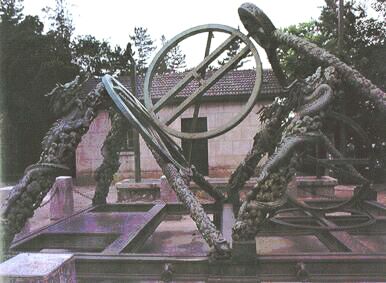

Знаменитый “Упрощенный прибор” - торкветум Гоу Шоуцзина, изготовленный в 1270 г. и находящийся в настоящее время в обсерватории на Пурпурной горе в Нанкине (Китай).

Дж. Нидэм указывал, что "Упрощенный прибор" - цзяньи Го Шоуцзина является предвестником всех экваториальных установок современных телескопов. По его мнению, знание устройства этого прибора тремя столетиями позже попало к датскому астроному Тихо Браге и привело его к экваториальной астрономии и конструированию соответствующих приборов. Что касается самой передачи идеи экваториального торкветума из Китая, то Дж. Нидэм полагает, что она происходила через посредство арабов к известному фламандскому математику, врачу и астроному Гемме Фризиусу в 1534, а от него - к Тихо Браге. И через последнего и его преемника, Иоганна Кеплера, современная европейская астрономия пришла к тому, чтобы стать экваториальной на китайский манер. При этом следует отметить, что со времен Го Шоуцзина в устройствах наших современных экваториальных установок не сделано никакого дальнейшего существенного продвижения.

В период раннего средневековья достижения древнегреческих астрономов были восприняты учёными Ближнего и Среднего Востока и Средней Азии, которые усовершенствовали их инструменты и разработали ряд оригинальных конструкций. Известны труды о применении астролябий и о их конструкциях, о солнечных часах и гномонах, написанные аль-Хорезми, аль-Фергани, аль-Ходженди, аль-Бируни и др. Существенный вклад в развитие астрономических инструментов внесли астрономы Марагинской обсерватории (Насирэддин Туей, 13 в) и Самаркандской обсерватории (Улугбек, 15 в), на которой был установлен гигантский секстант радиусом около 40 м.

Через Испанию и Южную Италию достижения этих астрономов стали известны в Северной Италии, Германии, Англии иФранции. В 15-16 вв. европейские астрономы использовали наряду с инструментами собственной конструкции также и описанные учёными Востока. Широкую известность получили инструменты Г. Пурбаха, Региомонтана (И. Мюллера) и особенно Тихо Браге и Я. Гевелия, которые создали много оригинальных инструментов высокой точности.

Коренной переворот в методах астрономических наблюдений произошел в 1609 г., когда итальянский ученый Г. Галилей применил для обозрения неба зрительную трубу и сделал первые телескопические наблюдения. Поэтому, начало телескопической астрономии обычно связывают с именем Галилео Галилея, который с помощью изготовленной им самим зрительной трубы (зрительная труба была изобретена незадолго перед этим в Голландии) сделал выдающиеся открытия и дал им правильное научное объяснение. В совершенствовании конструкций телескопов-рефракторов, имеющих линзовые объективы, большие заслуги принадлежат И. Кеплеру.

Первые телескопы были еще крайне несовершенны, давали нечеткое изображение, окрашенное радужным ореолом. Избавиться от недостатков пытались, увеличивая длину телескопов. Так появились огромные инструменты, вроде того, который в 1664 г. был построен во Франции А. Озу. Этот телескоп имел длину 98 м и в этом отношении остался чемпионом и доныне. Однако наиболее эффективными и удобными оказались ахроматические телескопы-рефракторы, которые начали изготовляться в середине 18 века Д. Доллондом в Англии. В 1668 г.И. Ньютон построил телескоп-рефлектор, который был свободен от многих оптических недостатков, свойственных рефракторам. Позже совершенствованием этой системы телескопов занимались М.В. Ломоносов и В. Гершель. Последний добился особенно больших успехов в сооружении рефлекторов. Постепенно увеличивая диаметры изготавливаемых зеркал, В. Гершель в 1789 г. отшлифовал для своего телескопа самое большое зеркало (диаметром 122 см). В то время это был величайший в мире рефлектор.

В XX в. получили распространение зеркально-линзовые телескопы, конструкции которых были разработаны немецким оптиком Б. Шмидтом (1931) и советским оптиком Д.Д. Максутовым (1941).

В 1974 г. закончилось строительство самого большого в мире советского зеркального телескопа с диаметром зеркала 6 м.

Этот телескоп установлен на Кавказе в Специальной астрофизической обсерватории. Возможности этого инструмента огромны. Уже опыт первых наблюдений показал, что этому телескопу доступны объекты 25-й звездной величины, т.е. в миллионы раз более слабые, чем те, которые наблюдал Галилей в свой телескоп.

К числу астрономических инструментов относятся универсальный инструмент - теодолит; меридианный круг, используемый для составления точных каталогов положений звезд; пассажный инструмент, служащий для точных определений прохождения звезд через меридиан места наблюдений, что нужно для службы времени.

Созданы инструменты, позволяющие вести наблюдения небесных тел в различных диапазонах электромагнитного излучения, в том числе и в невидимом диапазоне. Это радиотелескопы и Вингерферометры, а также инструменты, применяемые в рентгеновской астрономии, гаммастрономии, инфракрасной астрономии.

Для наблюдений некоторых астрономических объектов разработаны специальные конструкции инструментов. Таковы солнечный телескоп, коронограф (для наблюдений солнечной короны), кометоискатель, метеорный патруль, спутниковая фотографическая камера (для фотографических наблюдений спутников) и многие другие.

Для фотографических наблюдений используются астрографы. Для астрофизических исследований нужны телескопы со специальными приспособлениями, предназначенными для спектральных (объективная призма, астроспектрограф), фотометрических (астрофотометр), поляриметрических и других наблюдений.

Повысить проницающую силу телескопа удается путем применения в наблюдениях телевизионной техники - телевизионного телескопа, а также фотоэлектронных умножителей.

Важный прибор, необходимый для наблюдений - астрономические часы.

Существенно обогатила наши представления о Вселенной радиоастрономия, зародившаяся в начале 30-х гг. нашего столетия. В 1943 г. российские ученые Л.И. Мандельштам и Н.Д. Папалекси теоретически обосновали возможность радиолокации Луны. Радиоволны, посланные человеком, достигли Луны и, отразившись от нее, вернулись на Землю.50-е годы XX в. - период необыкновенно быстрого развития радиоастрономии. Ежегодно радиоволны приносили из космоса новые удивительные сведения о природе небесных тел.

Двадцатый век привнес в работу астрономов совершенно новые возможности. В октябре 1957 года перед астрономами открылись новые горизонты в изучении Вселенной. Первый космический спутник открыл двери в новое информационное измерение. Так, например, исследование космических источников в рентгеновском диапазоне начались с выводом соответствующих астрономических инструментов за пределы земной атмосферы. Основная цель рентгеновской астрономии - диагностика горячей плазмы, что позволяет изучать природу взрывных процессов в различных объектах, а также свойства вещества в экстремальных физических состояниях, недостижимых в земных лабораториях.

Космическая обсерватория "Гранат", начавшая свою работу в 1989 году.

Среди приборов обсерватории, был и рентгеновский телескоп, с помощью которого изучались нейтронные звезды, черные дыры, белые карлики, остатки вспышек сверхновых звезд, межзвездная среда нашей Галактики, молекулярные облака, центр нашей Галактики, внегалактические объекты, фоновое рентгеновское излучение нашей Вселенной.

В 1979 году впервые на орбите начал свою работу радиотелескоп, что открывало возможности по созданию в будущем гигантских космических адиоинтерферометров, базой которых могли быть расстояния в сотни миллионов километров. Для исследования неба в наиболее энергичной части спектра используют гамма - телескопы, примером которого является прибор, установленный на космической обсерватории "Гамма", запущенной в космос в 1990 году. Кроме того, земная атмосфера мешает наблюдениям и в оптическом диапазоне, именно по этой причине астрономы всегда стремились разместить свои приборы как можно выше в горах, там воздействие атмосферы несколько ослаблено, и потому наблюдения более успешны. Теперь же стало возможным выводить в открытый космос и оптические телескопы. В 1987 году на орбиту Земли был выведен крупнейший космический прибор - оптический телескоп с диаметром зеркала 2,4 м, названный в честь астронома - Эдвина Хаббла. Наблюдение на этом телескопе дало массу новой информации о строении Вселенной, о природе самых различных космических объектов.

Но не менее велико значение межпланетных космических станций, призванных подробно изучать объекты Солнечной системы. Аппараты, созданные человеческими руками, побывали на поверхности Луны, Венеры, Марса, некоторых малых телах. Кроме того, космические аппараты пролетали в непосредственной близости от Меркурия, Юпитера, Сатурна, Урана, Нептуна, кометы Галлея, некоторых других космических тел, передав большое количество интереснейших фотографий и море иной информации.

Спускаемый аппарат станции "Венера-14"

Среди этих станций нельзя не отметить известные серии "Марс" и "Венера", аппараты этих серий в 60ых - 80ых годах провели широкие исследования одноименных планет, среди американских аппаратов нельзя обойти молчанием серии "Маринер" и "Викинг". На рисунке изображен Спускаемый аппарат станции "Венера-14". На поверхности Венеры ему пришлось работать под давлением почти в 100 атмосфер и температурой окружающей углекислоты в 470 градусов С. И при этом передавать информацию на орбитальную часть станции.

В 1972-ом и в 1973-ем годах в дальний космос были запущены соответственно "Пионер-10" и "Пионер-11". Исследовав Юпитер, "Пионер-10" в 1979 году пересек орбиту Урана, а в 1987 году вышел за пределы Солнечной системы, став первым межзвездным кораблем.

В 1977 году были запущены космические аппараты: "Вояджер-1" и "Вояджер-2". "Вояджеру-2" предстояло выполнить самую великую исследовательскую миссию 20-ого века. Его путь пролегал через систему Юпитера, которую он пересек в 1979 году, далее в 1981 году он пролетел рядом с Сатурном и продолжил свой путь к более удаленным планетам - в 1986 году его фотокамеры передали человечеству виды Урана и его спутников, а в 1989году люди увидели с относительно близкого расстояния систему Нептуна.

После чего аппарат пересек границы Солнечной системы и отправился в межзвездное путешествие. Связь с ним до сих пор поддерживается с Земли и, предположительно, это будет возможно до 2013 года.

Астрономические приборы и техника астрономических наблюдений

Было время, когда небеса казались людям таинственными, а все происходящее в них - недоступным человеческому разуму. Первоначально задачи астрономии в основном сводились лишь к наблюдению положений небесных светил и определению местоположения наблюдателя на поверхности Земли. Лишь со времен Галилея, с изобретением телескопа, астрономы приступили к изучению физической природы небесных тел.

Современные астрономические инструменты используются для измерения точных положений светил на небесной сфере (систематические наблюдения такого рода позволяют изучать движения небесных светил); для определения скорости движения небесных светил вдоль луча зрения (лучевые скорости): для вычисления геометрических и физических характеристик небесных тел; для изучения физических процессов, происходящих в различных небесных телах; для определения их химического состава и для многих других исследований небесных объектов, которыми занимается астрономия. Все сведения о небесных телах и других космических объектах добываются путем исследования различных излучений, поступающих из космоса, свойства которых находятся в непосредственной зависимости от свойств небесных тел и от физических процессов, протекающих в мировом пространстве. В связи с этим основным средством астрономических наблюдений служат приемники космических излучений, и в первую очередь телескопы, собирающие свет небесных светил.

В настоящее время применяются три основных типа оптических телескопов: линзовые телескопы, или рефракторы, зеркальные телескопы, или рефлекторы, и смешанные, зеркально-линзовые системы. Мощность телескопа непосредственно зависит от геометрических размеров его объектива или зеркала, собирающего свет. Поэтому в последнее время все большее применение получают телескопы-рефлекторы, так как по техническим условиям возможно изготовление зеркал значительно больших диаметров, чем оптических линз.

В середине прошлого столетия, на Крымской астрофизической обсерватории вступил в строй крупнейший в Европе телескоп-рефлектор с поперечником зеркала 2,6 метра, построенный на советских оптических заводах.

Современные телескопы представляют собой весьма сложные и совершенные агрегаты, при создании которых используются новейшие достижения электроники и автоматики. Современная техника позволила создать целый ряд приспособлений и устройств, намного расширивших возможности астрономических наблюдений: телевизионные телескопы дают возможность получать на экране четкие изображения планет, электронно-оптические преобразователи позволяют вести наблюдения в невидимых инфракрасных лучах, в телескопах с автоматической корректировкой компенсируется влияние атмосферных помех. В последние годы все более широкое распространение получают новые приемники космического излучения - радиотелескопы, позволяющие заглянуть в недра Вселенной намного дальше, чем самые мощные оптические системы.

Существенно обогатила наши представления о Вселенной радиоастрономия, зародившаяся в начале 30-х гг. нашего столетия. В 1943 г. советские ученые Л. И, Мандельштам и Н.Д. Папалекси теоретически обосновали возможность радиолокации Луны.

Радиоволны, посланные человеком, достигли Луны и, отразившись от нее, вернулись на Землю.50-е годы 20в. - период необыкновенно быстрого развития радиоастрономии. Ежегодно радиоволны приносили из космоса новые удивительные сведения о природе небесных тел. Сегодня радиоастрономия использует самые чувствительные приемные устройства и самые большие антенны. Радиотелескопы проникли в такие глубины космоса, которые пока остаются недосягаемыми для обычных оптических телескопов. Перед человеком раскрылся радиокосмос - картина Вселенной в радиоволнах.

Существует также целый ряд астрономических инструментов, имеющих специфическое назначение и применяемых для определенных исследований. К числу подобных инструментов относится, например, солнечный башенный телескоп, построенный советскими учеными и установленный в Крымской астрофизической обсерватории.

В прошлом телескопические наблюдения велись с помощью глаза, а их результаты зарисовывались от руки. Теперь на смену глазу астронома-наблюдателя пришла фотография. Изучаемые космические объекты точно и объективно фиксируются фотографической пластинкой. Одним из главных преимуществ фотографического метода является способность светочувствительной эмульсии, на которой фиксируется изображение, накапливать свет. Благодаря этому увеличение экспозиции дает возможность обнаруживать космические объекты, недоступные при визуальных телескопических наблюдениях. Но астрономические наблюдения только половина дела. Материалы этих наблюдений должны быть обработаны и проанализированы. Должна быть расшифрована информация, содержащаяся в световых лучах, радиоволнах и других излучениях, поступающих из космоса. Для этого применяется спектральный анализ. Разлагая с помощью специальных приборов световой луч на его составные части, можно определить химический состав источника излучения, его температуру, измерить скорость его движения, а также получить ряд других важных сведений о его физическом состоянии.

Другим важным методом исследования световых лучей является фотометрия - изучение интенсивности световых потоков, излучаемых и отражаемых различными небесными телами.

Все более и более широкое использование при астрономических наблюдениях находят различные чувствительные приборы, позволяющие улавливать тепловые и ультрафиолетовые излучения небесных светил, фиксировать на фотопластинку объекты, невидимые глазу.

Астрономические инструменты для наблюдений устанавливают на астрономических обсерваториях. Для строительства обсерваторий выбирают места с хорошим астрономическим климатом, где достаточно велико количество ночей с ясным небом, где атмосферные условия благоприятствуют получению хороших изображений небесных светил в телескопах. Как правило, такие места находят в горах. Атмосфера Земли создает существенные помехи при астрономических наблюдениях. Постоянное движение воздушных масс размывает, портит изображение небесных тел, поэтому в наземных условиях приходится применять телескопы с ограниченным увеличением (не более чем в несколько сотен раз). Из-за поглощения земной атмосферой ультрафиолетовых и большей части длинных волн инфракрасного излучения теряется огромное количество информации об объектах, являющихся источниками этих излучений. На вершинах гор воздух чище, спокойнее, и поэтому условия для изучения Вселенной там более благоприятные. По этой причине еще с конца 19 в. все крупные астрономические обсерватории сооружались на вершинах гор или высоких плоскогорьях.

В 1870 г. французский исследователь П. Жансен использовал для наблюдений Солнца воздушный шар. Такие наблюдения проводятся и в наше время. В 1946 г. группа американских ученых установила спектрограф на ракету и отправила ее в верхние слои атмосферы на высоту около 200 км.

Следующим этапом заатмосферных наблюдений было создание орбитальных астрономических обсерваторий (ОАО) на искусственных спутниках Земли. Такими обсерваториями, в частности, являются советские орбитальные станции "Салют". Орбитальные астрономические обсерватории разных типов и назначений прочно вошли в практику

В ходе астрономических наблюдений получают ряды чисел, астрофотографии, спектрограммы и другие материалы, которые для окончательных результатов должны быть подвергнуты лабораторной обработке. Такая обработка ведется с помощью лабораторных измерительных приборов. При обработке результатов астрономических наблюдений используются электронные вычислительные машины.

Для измерения положений изображений звезд на астрофотографиях и изображений искусственных спутников относительно звезд на спутникограммах служат координата-измерительные машины. Для измерения почернений на фотографиях небесных светил, спектрограммах служат микрофотометры. Важный прибор, необходимый для наблюдений, астрономические часы.

Помимо систематических научных исследований современные обсерватории осуществляют также ряд так называемых служб.

Прежде всего, это служба Солнца. В различных частях земного шара ведутся непрерывные наблюдения за нашим дневным светилом. Все изменения, происходящие на его поверхности, немедленно фиксируются, что позволяет заранее предвидеть наступление магнитных бурь, нарушающих радиосвязь, и других геофизических явлений, зависящих от уровня солнечной активности.

Чрезвычайно важную роль играет служба точного времени. Наблюдая суточное движение небесных светил, астрономы систематически определяют поправки хода часов и являются хранителями точного времени.

Функционирует также метеорная, служба, в задачу которой входит изучение метеорных потоков, движений метеорного вещества в околоземном космическом пространстве.

Важной задачей астрономов является составление и издание астрономических ежегодников, применяемых в морской и авиационной навигации. Все большее и большее значение приобретают с каждым годом астрофизические исследования, позволяющие изучать состояние материи во Вселенной. С развитием космических полетов роль и значение астрономии в системе научных знаний будет непрерывно возрастать.

Список использованной литературы

1. Астрономические инструменты и приборы: http://bse. sci-lib.com.

2. Астрономические приборы и устройства: http://history. rsuh.ru.

3. Астрономия сегодня: http://atheism. su/astronomiya-segodnya.

4. Путешествие во вселенной: http://spacetravell. narod.ru.

5. Астрономические инструменты и приборы: http://www.avisdim.narod.ru.

2. Типология астрономических исследований: астрономия наземная и внеатмосферная, инфракрасная, рентгеновская, гамма и радиоастрономия

ВНЕАТМОСФЕРНАЯ АСТРОНОМИЯ

ВНЕАТМОСФЕРНАЯ АСТРОНОМИЯ, наблюдения астрономических объектов с помощью приборов, поднятых за пределы земной атмосферы на борту геофизических ракет или искусственных спутников. Ее основные разделы – это астрономия высоких энергий (в рентгеновских и гамма-лучах), оптическая и ультрафиолетовая астрономия, инфракрасная астрономия и родившаяся совсем недавно космическая интерферометрия со сверхдлинной базой. О прямом изучении объектов Солнечной системы и межпланетного пространства рассказано в статье КОСМИЧЕСКИЙ ЗОНД.

НЕОБХОДИМОСТЬ ВНЕАТМОСФЕРНОЙ АСТРОНОМИИ

Астрономические наблюдения из космоса – неотъемлемая часть современной астрофизики. Звезды, туманности и галактики излучают не только видимый свет, но и радиоволны, инфракрасное, ультрафиолетовое, рентгеновское и гамма-излучение, несущие важнейшую информацию об излучающем объекте. Однако к поверхности Земли, кроме видимого света, доходят только радиоволны и коротковолновое (1–4 мкм) инфракрасное излучение; атмосфера непрозрачна для высокоэнергичного излучения (гамма-, рентгеновского и ультрафиолетового) и почти непрозрачна для длинноволнового инфракрасного света. Поэтому астрономы для исследования этих видов излучения поднимают приборы над поглощающими слоями атмосферы.

Внеатмосферная астрономия нужна и для некоторых наблюдений в видимом свете. Проходя сквозь атмосферу, свет рассеивается на пылинках, поглощается молекулами озона и воды и преломляется на неоднородностях плотности, в результате чего изображения дрожат и становятся размытыми. В 1980-х и 1990-х годах была создана техника адаптивной оптики, способная в реальном времени изменять форму оптической поверхности (например, зеркала телескопа) для компенсации атмосферного дрожания и размытия. Это существенно повысило четкость изображений у наземных телескопов – до десятых долей угловой секунды. Но лучших результатов достигнуть не удается; к тому же собственное свечение ночной атмосферы и рассеянный в ней свет городских и дорожных огней мешают астрономам изучать объекты низкой поверхностной яркости – туманности и галактики, – даже находясь на отдаленных горных обсерваториях. У телескопов, работающих на орбите, небо гораздо темнее и изображения намного более четкие.

Для первых внеатмосферных астрономических наблюдений использовали баллистические ракеты, которые лишь на несколько минут поднимались над плотными слоями атмосферы. Еще в конце 1940-х годов ученые СШАизмерили ультрафиолетовое излучение Солнца, используя захваченные немецкие ракеты «Фау-2», которые запускали на полигоне Уайт-Сэндс (шт. Нью-Мексико). Однако внеатмосферная астрономия реально встала на ноги, когда кратковременные выходы в космос с помощью высотных ракет были дополнены детальными исследованиями с борта орбитальных обсерваторий.

КОНСТРУКЦИИ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ

Системы.

Астрономические спутники во многом похожи на спутники других типов. Источником электроэнергии служат солнечные батареи, а стабилизация поддерживается либо закруткой спутника, либо гироскопами (трехосная стабилизация), которые позволяют лучше управлять ориентацией. Связь с Землей осуществляется по радио либо напрямую, либо через спутник-ретранслятор на геостационарной орбите. Некоторые спутники имеют ракетные двигатели и могут изменять свою орбиту.

Современные астрономические обсерватории (наземные и космические) имеют телескопы для сбора и фокусировки света, а также набор приборов, регистрирующих свойства света в виде цифрового изображения или спектра. К тому же орбитальная обсерватория должна иметь систему наведения и удержания телескопа в нужном направлении, для чего используют несколько оптических датчиков (т.е. вспомогательных телескопов), фиксирующих положение спутника относительно звезд.

Сканирование или наведение.

Астрономические спутники обычно работают в одном из двух режимов. Они могут систематически сканировать все небо, проводя его полный обзор, а могут по многу часов быть нацелены на один объект, переходя затем к изучению следующего. В первые годы спутниковой астрономии выбором объектов изучения занимался коллектив, создающий спутник, но с конца 1970-х годов программы наблюдений составляются по конкурирующим заявкам астрономов, как это принято в наземных обсерваториях.

Выбор орбиты.

Орбиты большинства спутников проходят либо в нескольких сотнях километров от поверхности Земли, либо на расстоянии в десятки тысяч километров, чтобы избежать самых интенсивных областей радиационных поясов Земли. Поскольку астрономические детекторы чрезвычайно чувствительны к радиационной обстановке, их отключают, когда спутник проходит сквозь области высокой радиации. Для спутников на низких орбитах наибольшую проблему представляет район Южной атлантической аномалии, где радиационный пояс ближе всего подходит к поверхности Земли.

Другим фактором при выборе орбиты является удобство наблюдений и обслуживания. Спутником на низкой орбите сложнее управлять, поскольку Земля часто закрывает от него объект наблюдения. С другой стороны, для вывода спутника на высокую орбиту нужна более мощная ракета, и оттуда его нельзя вернуть или отремонтировать с помощью космического челнока.

Контроль наведения.

Астрономический спутник, предназначенный для получения изображений с разрешением лучше одной угловой секунды, требует значительно более точного управления наведением, чем большинство других космических аппаратов. Когда, переходя к наблюдению следующей цели, спутник поворачивается вокруг осей ориентации, система контроля должна следить, чтобы в поле зрения телескопа не попали Солнце или Луна, которые могут оказаться слишком яркими для бортовых чувствительных приборов. В то же время панели солнечных батарей должны быть постоянно ориентированы на Солнце. Наконец, в поле зрения оптических датчиков должно попадать достаточно известных звезд, чтобы можно было убедиться в правильности наведения на цель главного телескопа. Выполнение всех этих требований заметно ограничивает периоды времени, когда можно наблюдать тот или иной объект.

Работа типичной космической обсерватории.

Спутник ROSAT можно рассматривать как типичную космическую обсерваторию. Этот проект родился в Германии, а позже к нему присоединились США и Великобритания. На спутнике был установлен рентгеновский телескоп с тремя детекторами и экспериментальный ультрафиолетовый телескоп жесткого диапазона. Один из рентгеновских детекторов, сделанный в США, давал четкое изображение наблюдаемого источника, а два других, разработанные в Германии, давали менее четкую картину, но зато фиксировали распределение энергии в излучении. Британский ультрафиолетовый телескоп впервые наблюдал небо в экстремально жестком диапазоне этого излучения. ROSAT был запущен 1 июня 1990 с мыса Канаверал (шт. Флорида) ракетой Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) США «Дельта-2» на круговую орбиту высотой 570 км. Это достаточно высоко, чтобы обеспечить существование спутника в течение 10 лет, но и достаточно низко, чтобы влияние радиационных поясов земной магнитосферы не смогло повредить его чувствительные приборы.

Несколько недель длился обычный этап проверки, когда наблюдались либо хорошо изученные источники для настройки и калибровки аппаратуры, либо объекты, представляющие исключительный интерес на тот случай, если спутник преждевременно выйдет из строя. Затем ROSAT перешел к этапу приглашенных наблюдателей, имеющему годичный цикл. Перед началом каждого цикла астрономы присылают руководству проекта заявки, в которых описывают, какие наблюдения они хотели бы провести и какие результаты при этом ожидают получить. После отбора наиболее интересных заявок специальная компьютерная программа составляет расписание наблюдений с учетом ограничений по положению и ориентации спутника на орбите.

Сами астрономы получают по почте данные на магнитной ленте после того, как наблюдения проведены и результаты их предварительно обработаны специалистами из центра управления космическим телескопом. Такая организация позволяет тем астрономам, кто не является узким специалистом по внеатмосферным наблюдениям, использовать данные различных космических обсерваторий, не вникая подолгу в технические детали наблюдений. Через год после того, как астроном получил свои данные, их помещают в архив для всеобщего использования, откуда любой ученый может взять изображения и спектры, исследовать их и опубликовать то новое, что ему удалось обнаружить.

Scroll upScroll down

Также по теме

АСТРОНОМИЯ И АСТРОФИЗИКА

РАДИОАСТРОНОМИЯ

АСТРОНОМИЯ ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ

ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ

Внеатмосферная астрономия наблюдения в различных диапазонах Оптическая и ультрафиолетовая астрономия.

IUE.

Расцвет ультрафиолетовой астрономии, исследующей излучение в диапазоне от 100 до 3000 Å, начался с запуска 26 января 1978 спутника IUE (International Ultraviolet Explorer), созданного НАСА, Европейским космическим агентством (EКA) и Великобританией. Спутник имел телескоп с диаметром зеркала 45 см и четыре ультрафиолетовых спектрографа и мог изучать объекты до 16-й звездной величины. Близкая к геостационарной орбита IUE обеспечивала сканирование Атлантики; до 1995 управление спутником 16 ч в сутки шло из Годдардского космического центра в Гринбелте (шт. Мэриленд, США), а оставшиеся 8 ч – с радиоастрономической станции EКA под Мадридом (Испания). 1 октября 1995 управление полностью перешло к EКA. Поскольку имелся постоянный контакт со спутником, астрономы могли управлять наблюдениями в реальном времени, выбирать время экспозиции и порядок наблюдения объектов. Такой гибкости обычно не бывает при работе со спутниками на низких орбитах, для которых требуется заранее составлять программу наблюдений.

IUE предназначался для работы в течение шести месяцев, но успешно функционировал более 18 лет, до 30 сентября 1996, когда был отключен из-за финансовых проблем EКA. Спутник провел около 100 тыс. наблюдений 9300 объектов, архив которых доступен по компьютерным сетям всем астрономам мира. Среди важнейших результатов IUE – изучение хромосфер горячих звезд, измерение скорости потери вещества массивными звездами, определение температуры белых карликов, изучение квазаров и скорости звездообразования в галактиках.

«Хаббл».

Когда IUE еще только был запущен, НАСА и EКA уже готовили ему значительно более мощного преемника – космический телескоп им. Хаббла. Имея зеркало диаметром 2,4 м, он должен был получать изображения объектов и проводить их спектральные измерения. Запланированный на 1983 запуск был отложен на 7 лет, вначале из-за задержки проекта, а затем из-за катастрофы космического корабля «Челленджер» в 1986. Вскоре после того, как 25 апреля 1990 КК «Дискавери» был выведен на орбиту, астрономы выяснили, что зеркалу телескопа придана неправильная форма, что оно имеет сильную сферическую аберрацию и дает размытые изображения. Были и другие серьезные проблемы. Неверно спроектированные солнечные батареи каждый раз при переходе спутника с теневого участка орбиты на солнечный начинали вибрировать, вызывая дрожания телескопа, которые система его наведения не могла компенсировать.

От большинства запланированных для «Хаббла» программ пришлось отказаться или урезать их. Спектральные измерения требовали времени в несколько раз больше расчетного. Четкость некоторых изображений удавалось доводить до расчетной в 0,1 угловой секунды, но только после сложной компьютерной обработки. Способность «Хаббла» получать изображения слабых звезд в других галактиках была под сомнением. Во время ремонтной экспедиции 2–13 декабря 1993 четверо астронавтов заменили панели солнечных батарей и установили новую камеру и корректирующие линзы. См. также КОСМИЧЕСКИЙ КОРАБЛЬ «ШАТТЛ».

После этого телескоп стал получать данные, недоступные любому другому инструменту. До 1997 на «Хаббле» использовались широкоугольная (планетная) камера и камера слабых объектов (FOC), а также спектрограф слабых объектов и Годдардовский спектрограф высокого разрешения (GHRS). Камера FOC получает ультрафиолетовые изображения, а прибор GHRS – спектры сверхвысокого разрешения. Во время второго полета к телескопу (11–21 февраля 1997) астронавты «Дискавери» взамен спектрографа слабых объектов и GHRS установили инфракрасную камеру с многообъектным спектрометром и полевой спектрограф, работающий в диапазоне от ультрафиолетового до ближнего инфракрасного излучения. Следующий полет к «Хабблу» для установки на нем нового оборудования планируется в районе 2000, чтобы обеспечить ему лидирующее положение и в 21 в.