- •Аккумуляторы

- •Реле — регулятор генератора постоянного тока

- •Регулятор напряжения

- •Ограничитель тока нагрузки

- •Общая схема реле-регулятора

- •Транзисторные регуляторы

- •Назначение и устройство

- •Неисправности стартера

- •Назначение и устройство свечей зажигания

- •Маркировка свечей

- •Диагностика работы двигателя по состоянию свечей зажигания

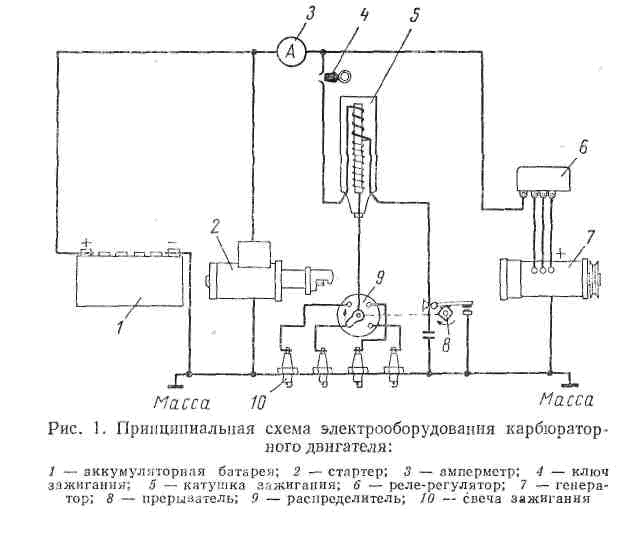

СХЕМА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ

Схема электрооборудования дизельного двигателя (дизеля) отличается от схемы карбюраторного двигателя отсутствием приборов зажигания (прерывателя, распределителя, катушки зажигания и свечей зажигания).

Электрическое оборудование, предназначенное для пуска дизеля, контрольно-измерительные приборы и источники тока имеют одинаковое устройство с аналогичным оборудованием карбюраторных двигателей. Их различие может заключаться лишь в мощности и рабочем напряжении.

В схеме электрооборудования дизеля (рис. 2) для облегчения его пуска можно использовать свечи накаливания 6. Спирали свечей накаливания размещаются в головках каждого цилиндра двигателя, а индикатор накаливания 5, по которому определяют степень разогрева спиралей, — на пульте управления двигателем.

Дизели, работающие в условиях низких температур, иногда оборудуют пусковыми подогревателями всасываемого воздуха. В схему таких подогревателей входит спираль накаливания для испарения топлива, калильный воспламенитель и катушка зажигания со свечой.

Рис. 2. Обобщенная принципиальная схема

электрооборудования дизеля

На схеме приняты следующие обозначения: 1 — аккумуляторная батарея; 2 — стартер; 3 — включатель свечей накаливания и стартера; 4 — амперметр; 5 — индикатор накаливания; 6-свечи накаливания; 7 — реле-регулятор; 8 — генератор или насос охлаждающей жидкости.

Аккумуляторная батарея собирается из нескольких отдельных последовательно соединяемых аккумуляторов. Аккумулятор состоит из двух пластин (электродов), погруженные в электролит. Состав электролита и материал электродов могут быть разными. На ДВС (двигатель внутреннего сгорания) применяют аккумуляторы кислотные (свинцовые) и щелочные (железо — никелевые).

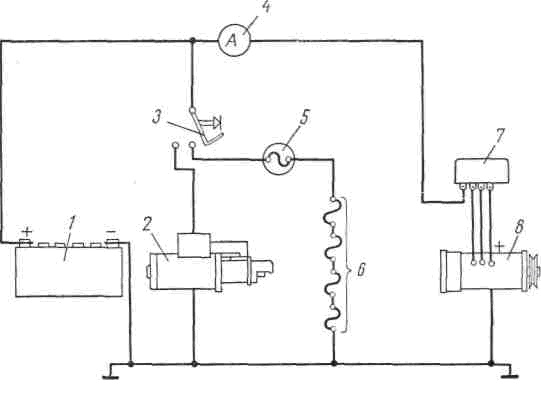

СХЕМА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ КАРБЮРАТОРНОГО ДВИГАТЕЛЯ

Электрическая энергия в карбюраторном двигателе внутреннего сгорания широко применяется для различных целей: воспламенения рабочей смеси в цилиндрах двигателя, вращения коленчатого вала двигателя при пуске, питания вспомогательного оборудования, пуска двигателя с помощью стартера.

Система электрооборудования карбюраторного двигателя состоит из источников тока (аккумуляторная батарея и генератор) и потребителей тока (пусковое устройство, приборы зажигания и распределительная аппаратура).

Соединение источников тока с потребителями обычно осуществляется по системе соединений, при которой источник тока и потребитель соединены одним проводом, а вторым проводом является корпус двигателя, так называемая масса.

Обычно с массой соединен минусовый зажим аккумуляторной батареи и генератора. Однако имеются также схемы, в которых с массой соединены положительные зажимы аккумуляторной батареи и генератора.

В основном электрооборудование карбюраторных двигателей рассчитано на номинальное напряжение 12 В с использованием постоянного тока. Значительно реже применяется электрооборудование, работающее при напряжении 6 и 24 В.

Применение системы электрооборудования двигателей с напряжением 12 В по сравнению с напряжением 6 в имеет некоторые преимущества: облегчает пуск двигателей, увеличивает срок службы приборов зажигания, уменьшает чувствительность к нарушению контактных соединений в электрических цепях и сокращает потребление меди для проводов.

На рис. 2 изображена принципиальная схема электрооборудования карбюраторного двигателя. Источники тока — аккумуляторная батарея и генератор 7, а также все потребители включены параллельно, но питание всех потребителей может происходить только от одного из источников тока.

При работе двигателя с малым числом оборотов потребители питаются от аккумуляторной батареи, так как генератор не развивает достаточной электродвижущей силы (э. д. с). С увеличением числа оборотов наступает момент, когда э. д. с. генератора превысит э. д. с. батареи, и генератор включится в цепь. В этом случае ток начнет поступать от генератора в аккумуляторную батарею.

Во избежание прохождения обратного тока из батареи в генератор при уменьшении его э. д. с. между ними устанавливают автоматический выключатель — реле обратного тока.

Для того чтобы напряжение генератора сохранялось постоянным независимо от числа оборотов двигателя, генератор включается совместно с регулятором напряжения. От перегрузки генератор защищен ограничителем тока. Реле обратного тока, реле напряжения и ограничитель тока нагрузки генератора расположены в общем корпусе и называются реле — регулятором.

Система зажигания, у которой в качестве источников тока используются аккумуляторная батарея и генератор с реле-регулятором 6, называется батарейной системой зажигания.

Батарейная система зажигания состоит из катушки зажигания 5, свечей зажигания 10, прерывателя 8 и распределителя 9. Ток высокого напряжения получается в катушке зажигания путем превращения тока низкого напряжения, поступающего из аккумуляторной батареи или генератора. Превращение постоянного тока низкого напряжения в ток высокого напряжения осуществляется при размыкании цепи низкого напряжения специальным прибором — прерывателем.

Распределитель служит для подведения в требуемой последовательности тока высокого напряжения к свечам отдельных цилиндров двигателя.

Прерыватель с распределителем объединены в один прибор, называемый распределителем.

Стартер 2 предназначен для пуска двигателя. Он представляет собой электродвигатель постоянного тока с последовательным возбуждением и с устройством для сцепления якоря с маховиком двигателя в период пуска.

Контроль за режимом зарядки аккумуляторной батареи от генератора осуществляется по амперметру 3. Ключ 4 предназначен для включения системы зажигания.

Из всех потребителей тока в электрооборудовании карбюраторных двигателей наибольшую мощность потребляет стартер. Его пусковой ток может достигать 500-600 а при напряжении 12 б и 1000—1200 а и более при напряжении 24 в.

Система батарейного зажигания при своей работе потребляет мощность в несколько десятков ватт.

Кроме рассмотренной системы батарейного зажигания, у карбюраторных двигателей может применяться также система зажигания от магнето. В этом случае надобность в аккумуляторной батарее как источника тока отпадает.

Аккумуляторы

Аккумулятор представляет собой сосуд с электролитом, в который погружены два электрода — положительный и отрицательный. При пропускании через аккумулятор электрического тока, вырабатываемого посторонним источником, в аккумуляторе происходит превращение электрической энергии в химическую. Этот процесс называется зарядкой. При последующем замыкании клемм аккумулятора на цепь внешней нагрузки химическая энергия превращается в электрическую. Процесс получения электрической энергии от заряженного аккумулятора называется разрядкой.

В процессе зарядки э. д. с. аккумулятора повышается. В конце зарядки устанавливается определенная э. д. с., соответствующая заряженному аккумулятору. После этого прохождение зарядного тока уже не сопровождается накоплением энергии.

При разрядке аккумулятора э. д. с. на его зажимах падает. Разрядку аккумулятора прекращают, как только его э. д. с. достигает определенной величины, так как дальнейшая разрядка аккумулятора может вызвать его разрушение.

Количество электричества, которое может быть отдано предельно заряженным аккумулятором, называется его полезной емкостью. Полезная емкость определяется умножением величины получаемого от аккумулятора тока (в амперах) на время (в часах), в течение которого получали ток, и выражается формулой:

Q = Iptp.

В этой формуле: — емкость, выраженная в а-ч; Ip — сила получаемого от аккумулятора тока (его называют разрядным током) в а; p — время разрядки аккумулятора в час.

Емкость аккумулятора зависит от количества вещества, которое подвергается действию тока при зарядке, т. е. от размеров поверхности его пластин. Чем больше эта поверхность, тем больше емкость.

Однако емкость аккумулятора не является постоянной величиной и зависит от величины разрядного тока: при большем разрядном токе полезная емкость аккумулятора меньше, и, наоборот, при разрядке аккумулятора меньшими разрядными токами его полезная емкость оказывается больше.

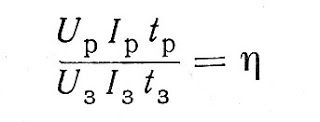

Отношение

называется коэффициентом полезного действия (к. п. д.) аккумулятора. В этой формуле ир — напряжение, при котором происходит разрядка аккумулятора, a U3 — напряжение, при котором происходит зарядка аккумулятора.

Аккумулятор, предоставленный самому себе, постепенно разряжается. Это явление носит название саморазрядки аккумулятора.

Существуют два типа аккумуляторов, получивших широкое распространение: кислотные (свинцовые) и щелочные (железо- никелевые и кадмиево-никелевые).

Аккумулятор, электродами которого являются свинцовые пластины, а электролитом — раствор серной кислоты, называется свинцовым, или кислотным. Электродвижущая сила кислотного (свинцового) аккумулятора равняется в среднем 2 в; при зарядке аккумулятора она повышается до 2,5—2,7 в, по окончании зарядки быстро падает до 2,1 в, а при разрядке постепенно понижается до 1,8 в. Ниже последней величины разрядку не производят, так как, если ее продолжать, аккумулятор разрушается.

В процессе зарядки кислотного аккумулятора на его отрицательном электроде образуется слой чистого свинца, а на положительном — слой перекиси свинца. При разрядке обе пластины покрываются слоем окиси свинца.

В конце зарядки аккумулятора на отрицательной пластине собираются частицы водорода, а на положительной — кислорода, т. е. происходит разложение воды. Этот процесс называется кипением аккумулятора. Продолжение зарядки приводит только к бесполезной затрате энергии.

При зарядке аккумулятора поверхностный слой отрицательной пластины разрыхляется, становится пористым, или, как говорят, губчатым. Чем глубже происходит это разрыхление, т. е. чем толще слой губчатого свинца на отрицательной пластине и чем толще слой перекиси свинца на положительной, тем больше вещества активно участвует в химических реакциях, тем больше полезная емкость аккумулятора.

Однако образование этих слоев происходит медленно, поэтому новые аккумуляторы, прежде чем пустить в работу, подвергают нескольким длительным зарядкам и разрядкам для постепенного наращивания на пластинах достаточных по толщине слоев губчатого свинца и перекиси свинца. Этот процесс подготовки нового аккумулятора к эксплуатации называется формовкой.

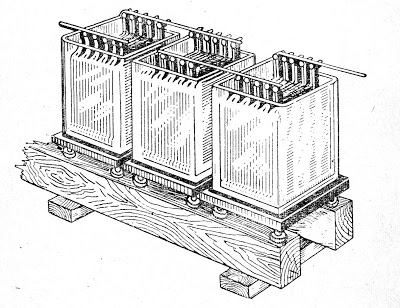

Для увеличения емкости аккумуляторов в одном сосуде размещают несколько положительных и отрицательных пластин, чередуя их и располагая возможно ближе друг к другу. Крайние, т. е. ближайшие к стенке сосуда, пластины аккумулятора всегда отрицательные (в аккумуляторе отрицательных пластин на одну больше, чем положительных). Все положительные пластины припаиваются своими верхними отростками к свинцовой полосе, расположенной по одну сторону аккумулятора, а все отрицательные — к свинцовой полосе, расположенной по другую сторону аккумулятора. Эти две свинцовые полосы являются, таким образом, положительным и отрицательным полюсами аккумулятора. Чтобы соседние пластины не могли касаться друг друга, т. е. чтобы устранить опасность короткого замыкания в аккумуляторе, между пластинами помещают изолирующие прокладки (например, тонкие эбонитовые листы), называемые сепараторами (отделителями). Сосуды аккумуляторов изготавливают из стекла, эбонита или целлулоида, а иногда из дерева, причем в последнем случае сосуд обкладывают внутри свинцом, чтобы предохранить дерево от разъедания кислотой.

Необходимая крепость наливаемого в сосуд раствора серной кислоты характеризуется удельным весом электролита. Требуемый удельный вес электролита указывается обычно в инструкции, прилагаемой к аккумулятору заводом-изготовителем. В результате протекающих в аккумуляторе химических реакций удельный вес электролита при зарядке увеличивается, а при разрядке уменьшается.

Так как электродвижущая сила кислотного аккумулятора равна только 2 в, то для получения более высокого напряжения аккумуляторы соединяют последовательно друг с другом.

Последовательно соединенные аккумуляторы образуют аккумуляторную батарею.

Такая батарея из трех последовательно соединенных аккумуляторов представлена на рис. 1.

Кислотные аккумуляторы на судах в основном употребляются как стартерные для запуска судовых вспомогательных дизелей.

Наряду с кислотными в настоящее время применяются два типа щелочных аккумуляторов, отличающихся друг от друга составом активной массы отрицательных пластин: у аккумуляторов одного типа эта масса — губчатое железо, у аккумуляторов другого типа — губчатый кадмий с губчатым железом. Положительными пластинами заряженных щелочных аккумуляторов является гидрат окиси никеля. Электролитом служит водный раствор едкого калия или натрия.

При разрядке (под нагрузкой) напряжение щелочного аккумулятора падает от 1,78—1,83 до 1,25—1,15 В.

Щелочные аккумуляторы обладают значительной механической прочностью, не боятся тряски, вибраций, выгодно отличаются от кислотных меньшим весом при одинаковой емкости, весьма незначительным саморазрядом. Они не разрушаются при переразрядке и даже при полной разрядке и обладают более длительным сроком службы. Однако к. п. д. и отдача щелочных аккумуляторов, а также напряжение их значительно ниже кислотных, при этом стоимость щелочных аккумуляторов в два раза больше стоимости кислотных.

Положительные качества щелочных аккумуляторов обусловливают их широкое применение на морских судах для питания радиоприемных устройств, цепей связи и сигнализации.

Каждая аккумуляторная батарея имеет условное обозначение, состоящее из цифр и букв.

Рис. 1

В начале обозначения стоит цифра, показывающая число последовательно соединенных элементов. Следующие за цифрой буквы в, основном определяют назначение и материал банок батареи, а число, стоящее в конце обозначения, — емкость батареи в ампер- часах. Так, в обозначении кислотной батареи 6СТЭ-128: 6 — это шесть последовательно соединенных элементов; СТ — назначение батареи (стартерная для стартерного запуска дизеля); Э — материал банок — эбонит (в некоторых типах может быть П — пластмасса); 128 — емкость батареи (128 а-ч).

Обозначение щелочного аккумулятора 10НКН-45 расшифровывается следующим образом: 10 — число последовательно соединенных банок; Н — накальная — для питания цепей накала радиоламп; КН — кадмиево-никелевая; 45 — емкость батареи (45 Ач).

У щелочных батарей вместо НКН может стоять НЖН (для железо-никелевых аккумуляторов).

Примеры.

1. За время полного разряда аккумулятора, длившегося 12 час, от него получали ток силой 20 А. Определить емкость аккумулятора. Решение. Q = 20x12 = 240 Ач, т. е. емкость аккумулятора равна 240 Ач.

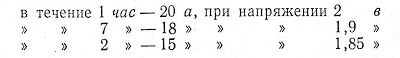

2. Определить коэффициент полезного действия аккумулятора, если известно, что для полной зарядки его израсходовано 0,5 Квтч электрической энергии и что до полной разрядки аккумулятора (т. е. до понижения напряжения его до 1,8 В) от него получали ток:

Количество электрической энергии, затраченной на зарядку, нам известно: 0,5 КВтч = 500 КВтч . Общее количество электрической энергии, полученной от аккумулятора до полной его разрядки, мы можем определить, сложив количество электрической энергии, полученной за указанные в задаче отдельные промежутки времени.

Так как в течение 1 час мы брали от аккумулятора ток силой 20 А при напряжении 2 в, то полученное за это время количество электрической энергии равно 1x20x2 = 40 Втч.

За следующий промежуток времени, т. е. за 7 час, было получено: 7x18x1,9 = 239,4 Втч, а за последние 2 час: 2x15x1,85 = 55,5 Втч.

Общее количество электрической энергии, полученной от аккумулятора при разряде, равно 334,9 Втч.

Разделив общее количество энергии, полученной при разрядке аккумулятора, на количество энергии, затраченной на его зарядку, получим

![]()

Следовательно, коэффициент полезного действия аккумулятора равен 67%.

КЛАССИФИКАЦИЯ СВИНЦОВО-КИСЛОТНЫХ АККУМУЛЯТОРОВ

1. По назначению

- стартерные для запуска двигателей внутреннего сгорания(тип SLI (зажигание, свет), тип ICE для запуска двигателя внутреннего сгорания и как источник электропитания автомобилей) - тяговые для работы погрузочной техники, самоходных колясок и тележек - для портативной техники и устройств - промышленные стационарные для объектов связи, энергетики, промышленности.

2. По состоянию электролита

- с жидким электролитом (GroE,OPzS, PzS, OGi, OP) - с гелеобразным электролитом (OPzV, PzV, PzB, OGiV) - с абсорбированным электролитом (VRLA)

3. По обслуживанию

- мало обслуживаемые (открытого типа); требуется долив воды в течение срока эксплуатации (GroE,OPzS, PzS, OGi, OP) - герметизированные (закрытого типа), иногда называют необслуживаемыми; не требуется долив воды в течение срока эксплуатации(OPzV, PzV, PzB, OGiV, VRLA)

4. По типу положительной пластины

- Plante (GroE) - панцирная трубчатая (OPzS, PzS, OPzV, PzV, PzB) - стержневая намазная (OGi, OGiV) - решетчатая намазная (OP, VRLA)

5. По составу сплава решетки положительной пластины

- Pb-Sb сплав (6% Sb):

более прочный (лёгкий в обращении)

пониженная текучесть

высокие потери воды в батарее

только для использования в батареях открытого типа

- Pb-Sb сплав с низким содержанием сурьмы (2% Sb ) - Pb-Ca-Sn сплав:

очень прочный

низкие потери воды

используется для VRLA батарей

Расшифровка условных обозначений аккумуляторов согласно DIN VDE 0510 ч. 2

Маркировка |

Расшифровка |

Стандарт |

GroE |

Стационарные батареи с поверхностными положительными пластинами в традиционной компановке Стационарные батареи с поверхностными положительными пластинами в узкой компановке |

DIN 40732

DIN 40738 |

OPzS |

Стационарные батареи с панцирными положительными пластинами и разделителем |

DIN 40736* |

OPzS Block |

Стационарные батареи с панцирными положительными пластинами и разделителем |

DIN 40737* |

OPzV |

Стационарные батареи с панцирными положительными пластинами и разделителем герметизированная с гелевым электролитом |

DIN 40742 |

OPzV Block |

Стационарные батареи с панцирными положительными пластинами и разделителем герметизированные с гелевым электролитом |

DIN 40744 |

OGi |

Стационарные батареи с решетчатыми стержневыми положительными пластинами |

DIN 40734 DIN 40739 |

OGi Block |

Стационарные батареи с решетчатыми стержневыми положительными пластинами |

|

OGiV |

Стационарные батареи с решетчатыми стержневыми положительными пластинами герметизированные с гелевым электролитом |

DIN 40737 ч. 3 |

GiV |

Моноблочные батареи с решетчатыми положительными пластинами |

DIN 43534 |

SPzV |

Специальные батареи с панцирными положительными пластинами и разделителем герметизированная с гелевым электролитом |

DIN 43534 DIN 43539

|

PzS |

Тяговые батареи с панцирными положительными пластинами и разделителем |

DIN 43531-5 |

PzV |

Тяговые батареи с панцирными положительными пластинами и разделителем герметизированная с гелевым электролитом |

DIN 43531-5 |