- •МАтериаловедение

- •Введение

- •Изучение процесса кристаллизации

- •1.3.2. Типы кристаллических решеток

- •1.3.3. Полиморфизм металлов

- •1.3.4. Анизотропия свойств металлов

- •1.3.5. Процесс кристаллизации

- •1.3.6. Строение слитка

- •1.4. Порядок выполнения работы

- •1.5. Содержание отчета

- •1.6. Контрольные вопросы

- •1.7. Критерии оценки работы обучающихся

- •1.8. Список литературы

- •2.4. Порядок проведения работы

- •2.4.1. Подготовка к испытанию

- •2.4.2. Проведение испытаний

- •2.4.3. Определение характеристик прочности

- •Пропорциональности по диаграмме растяжения

- •2.4.4.Определение характеристик пластичности

- •Относительного сужения

- •Протокол испытаний на растяжение

- •2.5. Содержание отчета

- •2.8. Рекомендуемые материалы образцов

- •2.6. Контрольные вопросы

- •2.7. Критерии оценки работы обучающихся

- •1.9. Список литературы

- •3.1. Цель работы

- •3.2. Приборы и материалы

- •3.3. Краткие теоретические сведения

- •2 И 3 смешанный; 4 - вязкий. Б) микрофрактограммы (слева на право) вязкого (чашечный), хрупкого (ручьистый), интеркристаллитного хрупкого излома (х5000)

- •Зависимости от температуры

- •3.3.1. Определение ударной вязкости при испытаниях на ударный изгиб по гост 9454-78

- •А) образец с u-образным надрезом; б) образец с V-образным надрезом; образец с t-образным надрезом

- •Стандартные образцы на ударный изгиб по гост- 9454-78 (размеры в мм)

- •3.4. Определение порога хладоломкости

- •3.5. Фрактографические способы определения критической температуры хрупкости (ктх) стали

- •Установка

- •3.5.1.Устройство и принцип действия маятникового копра мк-30а

- •3.6. Порядок проведения работы:

- •3.6.1. Определение ударной вязкости

- •3.6.2. Определение порога хладноломкости

- •3.7. Содержание отчета

- •3.8. Контрольные вопросы

- •3.9. Критерии оценки работы обучающихся

- •3.9. Список литературы

- •4.3.1. Измерение твердости по Бринеллю

- •4.2.2. Измерение твердости по Роквеллу

- •Условия испытаний по Роквеллу

- •4.3.3. Измерение твердости по Виккерсу

- •Измерительного микроскопа: а, б, в - различные этапы измерения

- •4.3.Порядок выполнения работы

- •Значения твердости по Виккерсу hv в зависимости от диагонали

- •4.4. Методика выполнения работы

- •Характеристика используемых методов измерения твердости

- •Результаты измерения твердости

- •4.5. Содержание отчета

- •Ориентировочный перевод значений твердости, определяемой различными методами

- •4.6. Контрольные вопросы

- •4.7. Критерии оценки работы обучающихся

- •4.8. Список литературы

- •5.1. Цель работы:

- •5.2. Основные теоретические сведения

- •5.2.1. Правило фаз

- •Характеристика структурных составляющих железоуглеродистых сплавов (сталей и чугунов)

- •Фазовые превращения в точках по диаграмме железо-цементит

- •5.2.2. Построение кривой кристаллизации заданного сплава

- •5.2.3.Определение химического состав фаз и их количество в структуре сплава

- •Например:

- •Сплав содержит 0,7 % углерода

- •5.3. Методика выполнения работы

- •5.4. Содержание отчета

- •Исходные данные для анализа процесса кристаллизации железоуглеродистых сплавов в равновесных условиях

- •5.5. Контрольные вопросы

- •5.6. Критерии оценки работы обучающихся

- •5.7. Список литературы

- •Микроструктура чугуна

- •6.1. Цель работы

- •6.2. Основные теоретические представления

- •6.3. Микроструктурный анализ чугуна

- •6.3.1. Микроструктура белого чугуна

- •Ледебурит и первичный цементит, х350

- •6.3.2. Микроструктура серого чугуна

- •6.3.3. Микроструктура ковкого чугуна

- •6.3.4. Микроструктура высокопрочного чугуна

- •6.4. Методика выполнения работы

- •6.5. Содержание отчета

- •6.6. Контрольные вопросы

- •6.7.Критерии оценки работы обучающихся

- •6.8. Список литературы

- •Микроструктура углеродистой стали

- •7.1. Цель работы

- •7.2. Основные теоретические сведения

- •7.2.1. Влияние углерода и постоянных примесей на свойства сталей

- •7.2.2. Классификация сталей

- •По химическому составу:

- •По качеству:

- •По степени раскисления:

- •7.2.3. Стали углеродистые и их маркировка

- •7.2.4. Микроструктурный анализ углеродистой стали в отожженном состоянии

- •7.2.4.1. Микроструктура доэвтектоидной углеродистой стали

- •7.2.4.2. Микроструктура эвтектоидной углеродистой стали

- •7.2.4.3. Микроструктура заэвтектектоидной углеродистой стали

- •7.2.5. Микроструктура стали с зернистым перлитом

- •7.2.6. Видманштеттова структура (микроструктура) стали

- •7.4.Содержание отчета

- •7.5. Контрольные вопросы

- •7.6. Критерии оценки работы обучающихся

- •7.7. Список литературы

- •Микроструктура легированной стали

- •8.1. Цель работы

- •8.2. Основные теоретические сведения

- •8.2.1. Влияние легирующих элементов на свойства стали

- •8.2.2. Маркировка легированных сталей

- •8.2.3. Классификация легированной стали по равновесной структуре

- •8.2.4. Классификация легированной стали по структуре после охлаждения на воздухе из аустенитного состояния

- •8.2.5. Микроструктура легированных сталей в равновесном состоянии

- •Пластинчатый перлит, х 600

- •Вторичные карбиды округлой формы), х 600

- •Класса марки э42. Феррит х 600

- •8.2.6. Микроструктура легированных сталей после охлаждения на воздухе, из аустенитного состояния

- •Остаточный аустенит, х 600.

- •8.3. Методика выполнения работы

- •8.4. Содержание отчета

- •8.5. Контрольные вопросы

- •8.6. Критерии оценки работы обучающихся

- •8.7. Список литературы

- •Микроструктура цветных сплавов

- •9.1. Цель работы

- •9.2. Основные теоретические представления

- •9.2.1.Алюминевые сплавы

- •2.По способности упрочняться термической обработкой:

- •3.По свойствам:

- •Алюминий – легирующий элемент

- •9.2.1.1.Деформируемые алюминиевые сплавы

- •Сплавы, не упрочняемые термической обработкой.

- •9.2.1.2. Алюминиевые литейные сплавы

- •9.2.2.Медные сплавы

- •1. По химическому составу:

- •3. По способу упрочнения:

- •10.2.2.1.Латуни

- •9.2.2.2.Бронзы

- •9.2.3. Магниевые сплавы

- •9.2.4. Оловянистые сплавы

- •9.2.5. Микроструктурный анализ цветных сплавов

- •9.2.5.1. Микроструктура сплавов на основе алюминия

- •9.2.5.2. Микроструктура сплавов на основе меди

- •9.2.5.3. Микроструктура сплавов на основе магния

- •9.3. Методика выполнения работы

- •9.4. Содержание отчета

- •9.5. Контрольные вопросы

- •9.7. Критерии оценки работы обучающихся

- •9.8. Список литературы

- •10.2.1. Превращения при нагреве стали

- •10.2.2. Основные виды термообработки стали

- •10.2.3. Микроструктура углеродистой стали после отжига 2-го рода

- •10.3. Методика выполнения работы

- •10.4. Содержание отчета

- •10.5. Контрольные вопросы

- •10.7. Критерии оценки работы обучающихся

- •10.8. Список литературы

- •Закалка и отпуск углеродистой стали

- •11.1. Цель работы

- •11.2. Приборы и материалы

- •11.3. Основные теоретические сведения

- •11.3.1. Закалка

- •Обработки стали

- •11.3. 2. Особенности мартенситного превращения

- •Аустенита доэвтектоидной стали (при непрерывном охлаждении более строгим является использование термокинетической диаграммы)

- •11.3.3. Отпуск стали

- •11.3.4. Особенности превращений при отпуске

- •11.3.5. Микроструктура углеродистой стали после закалки и отпуска

- •Закалки и высокого отпуска. Сорбит отпуска, х500

- •11.3.6. Практические рекомендации

- •Нормы нагрева углеродистой стали при термической обработке в лабораторных электрических печах

- •11.4. Методика выполнения работы

- •Изменение твердости и структура стали в зависимости от скорости охлаждения (охлаждающей среды) и температуры отпуска

- •Отпуска (б) на твердость стали 45

- •11.5. Содержание отчета

- •11.6. Контрольные вопросы

- •11.7. Критерии оценки работы обучающихся

- •1.8. Список литературы

- •1. Назначение изделия

- •2. Условия работы изделия

- •3. Размер (сечение) изделия

- •4. Технология изготовления изделия

- •5. Экономичность

- •12.3. Задание для выполнения работы

- •Исходные данные по выбору марки легированной стали

- •12.4. Пример выбора марки стали

- •12.5. Критерии оценки работы обучающихся

- •12.6. Список литературы

- •Пластмассы

- •13.1. Цель работы

- •13.2.Краткие теоретические сведения

- •13.2.1. Состав пластмасс

- •13.2.2. Физико-механические свойства пластмасс

- •13.2.3. Классификация полимеров

- •13.2.4. Неполярные термопласты

- •13.2.5. Полярные термопластичные пластмассы

- •13.2.6. Термореактивные материалы

- •13.3. Порядок выполнения работы

- •13.4. Содержание отчета

- •13.5. Контрольные вопросы

- •13.6. Критерии оценки работы обучающихся

- •13.7. Список литературы

- •Содержание

- •625000, Г. Тюмень, ул. Володарского, 38.

- •625039, Г. Тюмень, ул. Киевская, 52.

Установка

Маятниковый копер МК-ЗОА.

Образцы.

Штангенциркуль.

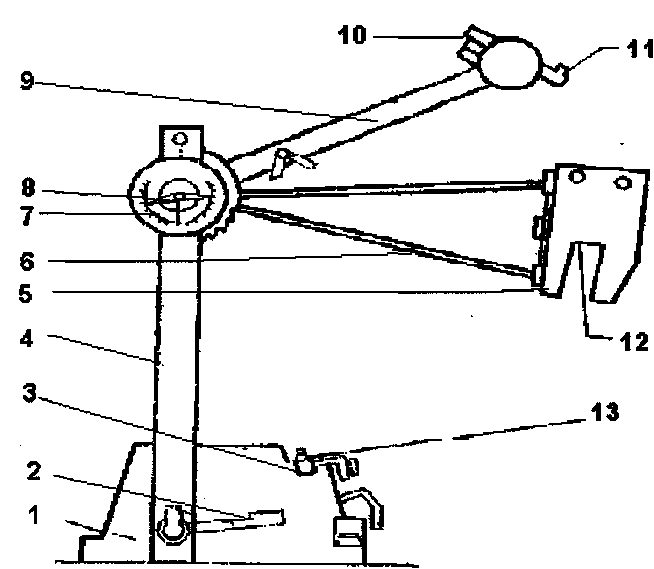

3.5.1.Устройство и принцип действия маятникового копра мк-30а

Маятниковый копер МК-30А (рис.3.7) предназначен для динамических испытаний металлов и сплавов на ударный изгиб. Техническая характеристика МК-30А:

Наибольший запас маятника 300 Дж

Допустимые потери энергии ±10 Дж

Число ступеней запаса энергии 150Дж

Цена деления шкалы 2 Дж

Рис. 3.7. Общий вид маятникового копра МК 30-А

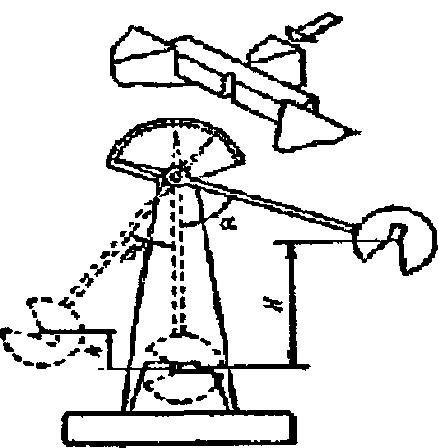

Маятниковый копер КМ- 30А состоит (рис.3.7) из корпуса 1, двух стоек 4, опоры 3 для установки испытуемых образцов, маятника 6, механизма подъема и фиксации маятника, шкалы 7 для измерения затраченных на разрушение образца работы, тормоза и ограждений. Корпус копра состоит из чугунной плиты, на которой закреплены основания опор и стойки. В верхней части стоек на шарикоподшипниках установлен маятник 6 с молотом 5, постоянный запас энергии которого равен 300 Дж. Для испытания образец 13 кладут горизонтально в специальный шаблон, обеспечивающий установку надреза строго в середине пролета между опорами. Удар наносят со стороны, противоположной надрезу в плоскости, перпендикулярной продольной оси образца. Маятник копра закрепляется в исходном верхнем положении. По шкале фиксируется угол подъема маятника а (рис.3.8). Для спуска маятника необходимо нажать на стопор 2 и, оттянув рукоятку 12 на себя, повернуть ее по ходу часовой стрелки. Маятник свободно падает под собственной тяжестью, ударяет по образцу, изгибает и разрушает его, поднимаясь относительно вертикальной оси копра на угол р. Этот угол тем меньше, чем больше работа К затрачена маятником на деформацию и разрушение образца. Скорость копра VK, м/с, в момент удара по образцу зависит от высоты подъема Н (рис. 3.8):VK=(2gH)1/2, где g-ускорение свободного падения.

Работа, затраченная на разрушение образца, рассчитывается по шкале 7, которая отградуирована на все запасы энергии и имеет две стрелки 8 (рабочую и контрольную). Рабочая стрелка позволяет проверить угол подъема маятника а, контрольная стрелка приводится в движение от рабочей стрелки и фиксирует конечный угол подъема р. Перед испытанием каждого последующего образца контрольную стрелку устанавливают в исходное положение вращением головки 10. Для сокращения свободных колебаний маятника после разрушения образца копер снабжен ленточным тормозом. Для улавливания осколков при разрушении образца 13 предусмотрены ограждения зоны перемещения маятника.

Величина работы, деформации и разрушения определяется разностью, потенциальной энергий маятника в начальный (после подъема на угол α) и конечный (после взлета на угол β) моменты испытания:

Шкала копра проградуирована в единицах работы, если угол подъема маятника α фиксирован.

Точность определения работы излома тем выше, чем меньше превышение запаса работы маятника над работой деформации и разрушения образца. Нужно стремиться, чтобы угол β после разрушения образца был не большим.

Рис. 3.8. Схема ударного испытания на изгиб на маятниковом копре

Ударные испытания, как и статические, можно проводить при отрицательных и повышенных температурах. Методика этих испытаний регламентирована стандартами. По ГОСТ 9455-78 динамический изгиб при отрицательных температурах проводят с использованием тех же образцов, что и при комнатной. Образец выдерживают в жидком хладогенте не менее 15 минут при температуре на 2-6°С ниже заданной, затем вынимают из ванны, устанавливают на копер и немедленно испытывают.

Аналогичная методика используемая при высокотемпературных испытаниях (ГОСТ 9454-78). Предварительный нагрев образцов рекомендуется вести в муфельных печах, при необходимости в нейтральной атмосфере, перегревая образец относительно заданной температуры на 3-5°С в зависимости от ее абсолютной величины. При этом, время установки образца с момента выемки из него до удара маятника должно быть не больше 3-5с.