Национальная экономика и национальное богатство. Основные макроэкономические показатели (ВВП, ВНП, ЧНП, НД, ЛД, РЛД) и методы их расчета

Макроэкономика - это часть экономической науки, изучающая закономерности развития и поведения экономики страны как совокупности экономических явлений. Объект исследования - целостная национальная экономика, которая представляет собой систему отношений между ее элементами.

Национальное богатство - это совокупность материальных благ, которыми располагает на определенную дату общество и которые созданы трудом людей за весь предшествующий период его развития.

В системе национальных счетов (СНС) национальное богатство определяется как сумма чистого собственного капитала всех хозяйственных субъектов, т.е. в нее включаются, кроме материальных ресурсов, финансовые активы, непроизводственные материальные активы (авторские права, лицензии и т.д.), но не входят финансовые обязательства.

Национальное богатство в широком смысле слова представляет собой все то, чем располагает нация. В этом смысле к национальному богатству относятся не только материальные блага, но и природные ресурсы, климат, произведения искусства и многое другое.

Основными показателями национальных счетов являются: «валовой национальный продукт» (ВНП), «валовой внутренний продукт» (ВВП), «чистый национальный продукт» (ЧНП), «национальный доход» (НД), «личный доход» (ЛД).

ВНП – это произведенный в течении года совокупный объем конечных товаров и услуг, выраженный в деньгах.

Иначе говоря: ВНП – это рыночная стоимость совокупного объема конечных товаров и услуг, произведенных в течении календарного года.

При расчете ВНП учитывается стоимость конечных продуктов, которые производятся отечественными компаниями, и уже к этой сумме прибавляется (или отнимается) сальдо между платежами за границу и платежами из-за границы (сальдо может быть положительным и отрицательным).

ВНП=зар.плата(W)+рента(R)+процент(i)+прибыль(Pr)+косв.налоги(T)+AO

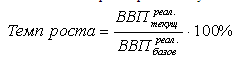

По темпам роста ВНП судят о динамике экономики. Рост ВНП не всегда свидетельствует об увеличении физического объема продукции. Нередко бывают такие ситуации, когда стоимостная величина ВНП растет при уменьшении физического объема продукции. Дело в том, что ВНП рассчитывается в стоимостной форме, которая непосредственно зависит от уровня складывающихся цен.

Номинальная ВНП – ВНП, рассчитанный в ценах, сложившихся в момент его расчета (в данный момент). Реальный ВНП – это ВНП в неизменных ценах, т.е. скорректированный номинальный ВНП.

ВНПреал = ВНПном / индекс цен

ВВП – второй показатель системы национальных счетов. При расчете ВВП учитывается стоимость конечных товаров и услуг, произведенных только внутри страны, вне зависимости от того, кто является их собственником – отечественные предприятия или иностранные.

Превышение ВВП над ВНП свидетельствует о значительной роли иностранной собственности в развитии экономики страны.

Чтобы узнать действительный объем конечных продуктов, кот. Можно использовать для улучшения благосостояния населения, из ВНП необходимо вычесть амортизацию (АО), т.е. ту часть стоимости, кот. Идет на возмещение изношенных факторов производства. Оставшаяся часть ВНП и называется ЧНП.

ЧНП=ВНП–АО.

НД – это совокупный доход, кот. зарабатывают владельцы факторов производства: владельцы труда (зар. Плата наемных работников), владельцы капитала (прибыль и процент), владельцы земли (земельная рента).

Для определения НД из ЧНП необходимо вычесть косвенные налоги.

НД=ЧНП–Т

ЛД – равняется НД, но за вычетом взносов на социальное страхование, налог на прибыль, нераспределенные прибыли корпораций, с добавлением трансфертных платежей.

АД=НД– (взносы на страхование, нераспел. прибыль предприятий, налог на прибыль) + трансферты

Как и прибыль предпринимателей, личные доходы граждан облагаются налогами, важнейшим из кот. явл. «подоходный налог». Только после уплаты всех индивидуальных налогов оставшаяся часть ЛД поступает в полное расположение индивидов. Ее принято называть располагаемым личным доходом (РЛД).

РЛД = ЛД – (индивидуальные налоги, подоходный налог, не налоговые выплаты государству).

Номинальный и реальный ВВП. Индексы цен: понятие, виды, назначение.

Номинальный ВВП рассчитывается в текущих рыночных ценах (Pit)

![]() ,

где

,

где![]() –

кол-во i-го блага в текущем году.

–

кол-во i-го блага в текущем году.

Реальный ВВП рассчитывается в сопоставляемых (базовых) рыночных ценах (Pi0).

![]()

Потенциальный ВВП – это объем ВВП возможный при полном использовании имеющихся ресурсов.

Номинальная ВВП – ВВП, рассчитанный в ценах, сложившихся в момент его расчета (в данный момент). Реальный ВВП – это ВВП в неизменных ценах, т.е. скорректированный номинальный ВВП.

ВВПреал = ВВПном / индекс цен

Индекс цен – показатель демонстрирующий изменение цен отдельных благ во времени, рассчитывается как отношение средневзвешенных цен одного периода к средневзвешенным ценам базового периода выраженная в процентах.

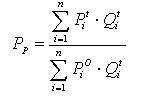

Дефлятор ВНП (Дф) – Отражает изменение цен объема выпуска данного года потребительских товаров и товаров произв. техн. Назначения относительно цен аналогичного объема выпуска в базовом году рассчитывается как индекс Пааше.

Дефлятор используется для корректировки номинального ВНП, чтобы устранить влияние инфляции.

Индекс потребительских цен (индекс Ласпейреса) – показывает изменение среднего уровня цен потребительской корзины, потребляемой средней городской семьей с целью определения изменения стоимости жизни.

Индекс Фишера –дает усредненное значение

![]()

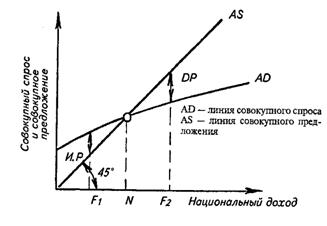

Совокупный спрос AD и факторы его определяющие. Характер кривой совокупного спроса.

Совокупный спрос (AD). Реальный объем национального производства, кот. при данном уровне цен готовы купить домашние хозяйства, фирмы, гос-ва, заграницы.

AD=C+I+G+Xn

С – совокупные расходы на конечный продукт произведенные в экономике и востребованные экономическими субъектами.

G – спрос государства I – инвестиционный спрос фирм

Xn – чистый экспорт, образуемый, как разность м/у иностранным спросом на отечественные товары и отечественным спросом на иностранные товары.

С овокупные

расходы на конечный продукт произведенные

в экономике и востребованные

экономическими субъектами.Совокупный спрос

уменьшается с ростом уровня цен – это

обратная зависимость графически

изображается кривой с отрицательным

наклоном.

овокупные

расходы на конечный продукт произведенные

в экономике и востребованные

экономическими субъектами.Совокупный спрос

уменьшается с ростом уровня цен – это

обратная зависимость графически

изображается кривой с отрицательным

наклоном.

Движение вдоль кривой AD отражает изменение совокупного спроса в зависимости от динамики общего уровня цен.

Согласно количественной теории денег товарные и денежные рынки сбалансированы следующим уравнением. М V =P Y,

где М – кол-во денег в экономике (в обращении)

V – скорость обращения денег

P – средний уровень цен в экономике

Y – реальный объем выпуска

Y=MV/P

Ценовые факторы, т. е. те, которые неразрывно связаны с динамикой ценообразования.

1. Цена на рыночные товары и услуги является исходным моментом осуществления выбора покупателя. Любой потребитель всегда ориентируется на систему относительных цен и при одинаковом качестве выберет более дешевый товар, при одинаковой цене – более качественный.

2. Эффект богатства, или эффект Пигу. При росте общего уровня цен неизбежно возникает инфляция, процентная ставка в этих условиях падает, что снижает величину сбережений и активов. Итак, получается, что при росте цен активы населения уменьшаются на определенную величину, и, как следствие, совокупный спрос также падает. В противном случае при снижении цен агрегированный спрос растет. Иными словами, при постоянной величине дохода и снижающейся стоимости рыночных благ покупательные возможности субъекта растут: он за ту же сумму денег может приобрести уже больший набор товаров и услуг, соответственно чувствует себя несколько богаче.

3. Эффект процентной ставки, или эффект Кейнса. Равенство сбережений и инвестиций подразумевает совпадение желания домашних хозяйств сберегать с желанием фирм осуществлять долгосрочные капиталовложения. При росте цены и процентной ставки вкладывание средств в депозиты банков оказывается наиболее эффективным, и население принимает решение хранить деньги. В то же время фирмам невыгодно под высокий процент осуществлять инвестиции, поскольку так или иначе какой-то стартовый капитал они берут в кредит. Получается, что сбережения растут, а инвестиции снижаются. Вообще рост процентной ставки приводит не только к увеличению сбережений, но и к снижению потребления на ту же величину, что в совокупности снижает национальный доход и совокупный спрос. Когда же процентная ставка падает, домашние хозяйства больше тратят, а фирмы больше инвестируют, следовательно, ВВП растет параллельно с совокупным спросом.

4. Эффект импортных закупок, или эффект Манделла-Флеминга. Если цены в пределах какой-либо страны начинают расти, население частично прекращает потребление продуктов отечественного производства и отдает предпочтение импортным товарам. Это в свою очередь вызывает снижение величины чистого экспорта, доли потребления и совокупного спроса. В противном случае, когда цены снижаются, величина импортируемых благ в общей структуре рыночного предложения сокращается, потребление отечественных товаров и услуг растет, и спрос на них предъявляется все больший.

Неценовые факторы. К ним, как правило, относят наличие товаров-заменителей и цены на них, экономические и инфляционные ожидания покупателей, а также моду и вкусовые предпочтения. В рамках макроэкономики основными неценовыми факторами являются объем денежной массы, или денежное предложение в экономике, и скорость ее обращения. Чем больше денег находится на руках у населения, в обращении, тем выше покупательная способность, в результате чего цены на товары и услуги начинают расти, что и вызывает сокращение общего спроса.

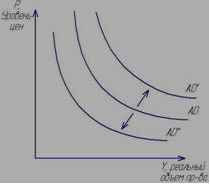

Неценовые факторы влияют на перемещение кривой AD вправо при росте совокупного спроса, влево при уменьшении совокупного спроса при том же уровне цен.

Совокупное предложение AS и факторы его определяющие. Три участка совокупного предложения.

Реальный объем национального производства, кот. может быть произведен при данном уровне цен и он является синонимом ВНП.

Y=AS=P*У(Q)

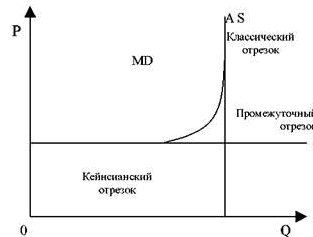

К енсианский участок изменение

объема производства при неизменном

уровне цен в краткосрочном периоде,

отражает депрессивное состояние

экономики при неполной занятости

ресурсов. Недогрузка производственных

мощностей, при фиксированном уровне

цен и зар. плате. Рост выпуска

обеспечивается путем вовлечения в

производство невостребованных ресурсов

при неизменном уровне цен.

енсианский участок изменение

объема производства при неизменном

уровне цен в краткосрочном периоде,

отражает депрессивное состояние

экономики при неполной занятости

ресурсов. Недогрузка производственных

мощностей, при фиксированном уровне

цен и зар. плате. Рост выпуска

обеспечивается путем вовлечения в

производство невостребованных ресурсов

при неизменном уровне цен.

Промежуточный участок (восходящая часть) – показывает прирост производства, сопровождается ростом цен. Это состояние экономики близко к полному использовании ресурсов, вследствие чего возникает конкуренция за их приобретение, сопровождается ростом цен на ресурсы, а значит и увеличение издержек на производство дополнительной единицы продукции и последовательным ростом цен на готовую продукцию.

Классический отрезок соответствует долгосрочному периоду, показывает неизменный объем производства при изменении уровня цен. Это состояние экономики при полном использовании ресурсов, производственных мощностей и невозможных связей с этим дальнейшим ростом производства.

Повышение цен обуславливается дефицитностью ресурсов и необходимости их перераспределения по более высоким ценам для расширения объема выпуска на отдельных предприятиях.

Отсутствие прироста производства в экономике в целом будет сопровождаться ростом издержек производства, приводит к росту цен на готовый продукт.

Неценовые факторы, те что способны влиять на издержки производства: 1) цены на ресурсы, 2) изменение технологий и рост производительности труда, 3) налоги, субсидии и др. меры правительства.

Неценовые факторы смещения AS – вправо при уменьшении издержек, влево при увеличении издержек.

Когда один или несколько факторов изменяются, то меняются и издержки на единицу продукции при данном уровне цен. Уменьшение издержек на единицу продукции смещает кривую совокупного предложения вправо. Смещение кривой влево – увеличение совокупного предложения на промежуточном и классическом отрезках совокупного предложения. Смещение кривой указывает на увеличение совокупного предложения, на промежуточном и классическом отрезках кривой AS она сдвигается вправо и указывает на то, что будет производиться больший реальный объем национального продукта, чем прежде при данном уровне цен. На кейнсианском отрезке смещение кривой увеличение предложеня означает снижение уровня цен при различных уровнях объема национального производства.

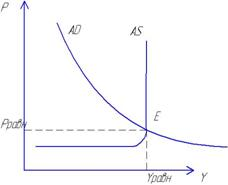

Равновесие совокупного спроса и совокупного предложения в модели AD-AS и его нарушение.

AD=AS

AD=AS

Если AD>AS – недопроизводство ВНП.

Если AS>AD – перепроизводство ВНП и невозможность реализации продукции в обществе.

Движение к равновесию:

1) AD>AS – за счет расширения производства.

2) AS>AD – за счет сокращения производства.

Совокупный спрос влияет и предопределяет величину совокупного предложения.

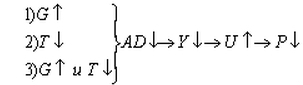

Нарушая равновесие со стороны AD:

1) AD увеличивается.

а) на кенсианском отрезке: рост ВНП, безработица уменьш., цена=const.

б) на классическом уч-ке: ВНП=const, безработица имеет естественный уровень, соответствующий числу незанятых (4-7)% от общего числа рабочей силы, цены растут.

2) AD уменьшается

а) на кенсианском: ВНП уменьш., безраб. ростет, цены=const

б) на промежуточном и классическом: ВНП уменьш., рост безоаботцы, цены=const.

За счет действия эффекта храповика – цены=const – тенденция к увеличению цен при увеличении AD и цены=const при уменьшении AD.

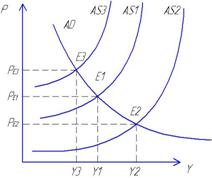

1) Увеличение AS

![]()

2) Уменьшение AS

![]()

Стагфляция – рост уровня цен, рост безработицы.

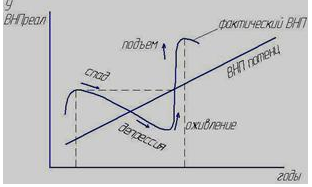

Экономический цикл и динамика макроэкономических показателей на его стадиях.

Макроэкономическая нестабильность выражается в цикличности, а не равномерном экономическом развития промышленности страны. Цикличность проявляется в отклонении экономики от состояния равновесия через экономические циклы. Экономический цикл – постоянное повторение.

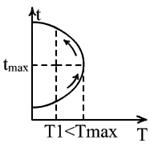

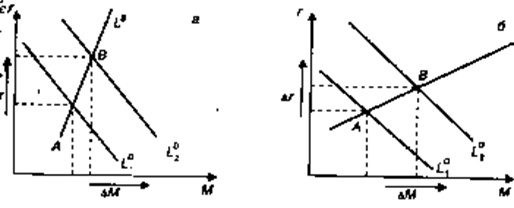

Э кономический

рост – рост совокупного производства

измеряемого показателем реального ВНП

(темпы роста общего объема ВВП на единицу

населения).

кономический

рост – рост совокупного производства

измеряемого показателем реального ВНП

(темпы роста общего объема ВВП на единицу

населения).

Рост уровня цен и уменьшение покупательной способности денег измеряемой показателями индексов цен.

Безработица – неравновесное состояние рынка труда, когда предложение труда > спроса не него измеряемое показателем уровня безработицы – долей безработицы в общей численности рабочей силы.

Потенциальный ВНП (У*) – объем производства при полной занятости ресурсов, которому соответствует не загруженность производственной мощи на уровне 10-20% от их общего объема и естественный уровень безработицы в размере (4-7)% от общего числа рабочей силы.

I. Кризис (спад, рецессия – спад > 6 мес.) – резкое нарушение равновесия в экономике в результате диспропорций (AS>AD) – ухудшение всех параметров экономического развития. Сокращение объема производства, доходов, занятости, инвестиций, затоваривания и постепенное снижение цен, снижение прибыли, спроса на кредит и %-й ставки.

II. Депрессия (стагнация – застой) – Низшая точка спада продолжающаяся несколько лет. Производство не растет и не падает, массовая безработица, низкий уровень зар. платы и ссудного процента, сокращение товарных запасов, приостановка падения цен.

III. Оживление (экспансия – расширение). Фаза восстановления – оживление отрасли производящие средства производства. Рост капитала, вложений и массовое обновление основного капитала (Материальная основа экономического цикла).

Рост производства и сокращения безработицы, рост зар. платы, рост цен, спроса на кредит и %-й ставки на предметы потребления.

Оживление заканчивается достижением предкризисного уровня макроэкономических.

IV. Подъем (Пик). Повышение темпов экономического роста и превышение предкризисного уровня производства, рост инвестиций, нововведения (инноваций). Возникновения новых товаров. Новых предприятий , сокращение безработицы, рост зар. платы, прибыли, процентной ставки, цен, курсов ценных бумаг и увеличение товарных запасов.

(*)

(*)

Отклонение Yфакт(ВНП) от Yпотенц(ВНП) записывается в форме (*), т.е. цикличность – это способ саморегулирования рыночной системы с разрушительными и созидательными последствиями. Это своеобразная форма поступательного и прогрессивного (по спирали) развития рыночной экономики.

Основные виды экономических циклов:

1. Цикл Дж. Китчина (2-4 года) – короткий цикл, связанный с относительным изменением товарно-материальным запасом и накоплением их сверх реальных потребностей фирм.

2. Цикл Маркса-Жуглара (8-12 лет) средние циклы, связанные со сроком службы машин и периодическим обновлением основного капитала.

3. Цикл Кузнеца (18-25 лет). Длинные волны, связанные с радикальными изменениями в технической базе общественного производства с его структурной перестройкой.

Причины экономических циклов современной экономической теории.

Влияние внутренних и внешних факторов, внешние дают первоначальный толчок циклу.

Внешние: 1) изменение численности и миграции населения, 2) инновация, 3) Волны и др. полит. События, 4) изменение цен на нефть, 5) открытие месторождений золота.

Внутренний: 1) потребление, 2) инвестиции, 3) бюджетно-налоговая и кредитно-денежная политика.

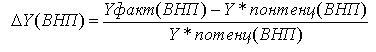

Безработица: понятие, виды, причины. Фактический и естественный уровени безработицы.

В каждый момент времени трудоспособное население, предлагающее свои услуги на рынке труда, делится на две группы: работающие (занятые); не работающие, но активно ищущие работу (безработные). Это разделение обусловлено соотношением предложения труда и спроса на рабочую силу, которое формируется на рынке труда под влиянием социально-экономических и производственных факторов.

Предложение

труда – это совокупность экономически

активного населения страны, предлагающего

с вою

рабочую силу на рынке труда. Спрос

на труд – это совокупность востребованной

наёмной рабочей силы со стороны

работодателей в пределах их

платёжеспособности и производственной

потребности.

вою

рабочую силу на рынке труда. Спрос

на труд – это совокупность востребованной

наёмной рабочей силы со стороны

работодателей в пределах их

платёжеспособности и производственной

потребности.

В результате взаимодействия спроса на труд и предложения труда на данном рынке устанавливается равновесная цена рабочей силы, и определяется уровень занятости (безработицы) в экономике.

Занятость отражает соответствие предложения труда и спроса на рабочую силу.

Безработица – это такое неравновесное состояние рынка, когда предложение труда превышает спрос на него. Соотношение числа занятых и безработных графически изображено на рис.1.

DL – кривая спроса на труд (рабочую силу);

SL – кривая предложения труда;

т.E – состояние равновесия, при котором предложение труда и спрос на него (LE) равны при равновесном уровне заработной платы WE.

При ставке заработной платы W1 число занятых соответствует отрезку OL2, число безработных – отрезку L2L1.

В совокупности занятые и безработные составляют рабочую силу в размере OL1.

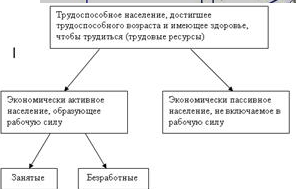

По методологии Международной организации труда (МОТ) трудоспособное население в возрасте от 16 лет и старше подразделяется на 4 группы (схема 1).

С хема

1 – классификация трудоспособного

населения

хема

1 – классификация трудоспособного

населения

Экономически активное население (рабочая сила) – лица трудоспособного возраста, участвующие в общественном производстве. К ним относятся следующие категории:

1) наёмные работники;

2) самостоятельные работники;

3) помогающие члены семьи на семейных предприятиях;

4) сезонные работники;

5) временно не работающие по объективным причинам (болезнь, отпуск);

6) учащиеся вечерних отделений;

7) ученики, проходящие профессиональную подготовку на производстве;

8) военнослужащие.

Экономически неактивное (пассивное) население – лица, не имеющие работы и активно её не ищущие. Они считаются выбывшими из состава рабочей силы. К ним относятся лица, потенциально имеющие возможность работать, но по каким-либо причинам не работающие:

1) учащиеся очной формы обучения;

2) домохозяйки;

3) пенсионеры;

4) бездомные;

5) отчаявшиеся найти работу и прекратившие её поиски;

6) лица, находящиеся длительное время в институциональных учреждениях (психиатрических больницах, тюрьмах).

Занятые – лица, имеющие оплачиваемую работу на полный, неполный рабочий день, неделю, а также временно отсутствующие в связи с болезнью, отпуском, переподготовкой.

Безработные – лица трудоспособного возраста, которые в настоящее время не имеют работы, активно ищут её, готовы к ней приступить и не имеют других источников дохода, кроме заработной платы, в сфере оплачиваемой занятости.

Существуют основные теоретические направления в исследовании причин безработицы: неоклассическое, марксистское, кейнсианское и монетаристское.

Выделяют основные причины безработицы:

1) падение темпов экономического роста;

2) технический прогресс;

3) структурная перестройка экономики;

4) инфляция;

5) демографическая и социально экономическая политика государства;

6) вмешательство профсоюзов в функционирование рынка труда.

Виды безработицы. Уровень естественной безработицы.

По характеру проявления и причинам, вызывающим безработицу, она делится на несколько видов.

Общепринятая в мире классификация безработицы включает три основных вида (типа): фрикционную, структурную и циклическую.

Фрикционная безработица - временная незанятость вследствие добровольного перехода людей на другую работу, связанная с поиском и ожиданием работы. Это безработица среди лиц, для которых поиск места работы, соответствующего их квалификации и индивидуальным предпочтением, требует времени.

Фрикционная безработица обусловлена изменениями в предложении рабочей силы, является добровольной и связана со свободой выбора профессии, места и времени работы. Она является неизбежным продуктом динамичности рынка труда. Ее величина зависит от частоты перемещения рабочей силы и вакансий, а также скорости и эффективности, с которой люди, ищущие работу, и вакансии, находят друг друга.

Её особенности:

а) она охватывает довольно большое количество людей во всех демографических группах, отраслях и регионах;

б) она продолжается относительно короткий период времени;

в) определенный объем фрикционной безработицы неизбежен при любых условиях.

Структурная безработица связана с технологическими сдвигами в производстве, изменяющими структуру спроса на рабочую силу. Это безработица среди лиц, профессии которых оказались "устаревшими" или менее необходимыми экономике вследствие научно-технического прогресса. В связи с невозможностью быстрой подготовки новых и переподготовки ранее занятых работников предложение рабочей силы не соответствует по качественным параметрам изменившемуся спросу на труд. Эта безработица является вынужденной.

Её особенности:

а) она затрагивает определенные группы рабочей силы в результате технологических сдвигов, упадка ведущих отраслей экономики или регионального перемещения рабочих мест;

б) как правило, носит довольно долговременный характер.

Циклическая безработица (иногда ее называют безработицей недостаточного спроса, или кейнсианской безработицей) возникает в результате неспособности совокупного спроса в экономике создать достаточное количество рабочих мест для всех желающих работать, то есть является следствием абсолютного сокращения совокупного спроса.

Циклическая безработица тесно связана с движением экономического цикла: в фазе подъема уровень безработицы снижается, а в фазе депрессии — возрастает. Вместе с тем безработица недостаточного спроса может возникать не только по причине цикличного экономического развития, но и в результате хронического экономического застоя, что принято называть «долговременной стагнацией».

Её особенности (по сравнению с фрикционной и структурной безработицей):

а) наличие существенных ежегодных колебаний занятости, связанных с общим экономическим циклом;

б) широко распространяется в масштабах всей экономики;

в) продолжительность циклической безработицы, как правило (но не обязательно), превышает продолжительность фрикционной, но уступает продолжительности структурной безработицы.

Социально-экономические процессы, характерные для фрикционной и структурной безработицы, объективны и естественны для рыночной системы хозяйства. Они обусловлены несовершенством функционирования рынка труда, его запоздалой реакцией на изменение в спросе и предложении. Поэтому наличие этих двух форм безработицы – закономерное явление на рынке труда. Американский учёный-монетарист М.Фридман объединил фрикционную и структурную безработицы в одно понятие – «естественная безработица», поставив ей в соответствие понятие «полной занятости» населения. Тем самым была выдвинута аксиома о том, что в реальной экономике не может быть стопроцентного вовлечения в производство всего трудоспособного населения страны.

«Полная занятость» в экономике подразумевает наличие «естественной безработицы», которая представляет собой устойчивую на протяжении длительного периода долю фрикционных и структурных безработных в составе рабочей силы (уровень естественной безработицы). Полная занятость получила название нормальной безработицы.

Таким образом, естественная безработица отражает равновесное состояние рынка труда в условиях полной занятости, когда количество ищущих работу совпадает с числом вакансий. Превышение фактического уровня безработицы по сравнению с естественным нарушает сбалансированность рынка труда, что выражается в появлении в экономике циклических безработных, желающих работать, но не находящих работу в силу абсолютного сокращения спроса на труд в период спада производства.

Уровень естественной (нормальной) безработицы (или уровень безработицы при полной занятости) – сочетание фрикционной и структурной безработицы, соответствующей потенциальному ВНП. Это «нормальный», минимально возможный в стране уровень безработицы. В большинстве развитых стран этот показатель равен 4%-6%.

То есть, если фактическая безработица фиксируется на уровне 8%, то это значит, что она функционирует в условиях неполной занятости, при этом 2-3% безработицы приходится на её циклическую форму.

Уровень естественной безработицы в последние годы имеет устойчивую тенденцию к росту. Так, если в 60-е годы в промышленно развитых странах этот показатель составлял 4-5%, то в 70-80-е годы он возрос до 7-8%. Это объясняется высокой социальной защищенностью граждан в этих странах (увеличением пособий по безработице и бедности, ростом минимальной заработной платы, смягчением требований к получающим пособия), приводящей к длительным поискам работы, повышению требовательности безработных к предлагаемой работе, к предпочтению высокого социального пособия занятости.

В то же время увеличение периода поисков работы вызывает частичную утрату профессиональных и квалификационных качеств рабочей силы. Все это изменяет реальные условия функционирования рынка труда в сторону его большей инерционности, что выражается в росте естественной безработицы.

Тенденция к увеличению естественного уровня безработицы в долгосрочном периоде связана с увеличением доли молодёжи, женщин в составе рабочей силы, более частыми структурными сдвигами в экономике.

Кроме основных видов безработицы, имеют место на рынке труда другие виды:

Сезонная безработица – обычно отождествляется с фрикционной безработицей и возникает в результате сезонных колебаний спроса и предложения труда. Связана с высвобождением занятых после окончания уборки урожая, лова рыбы, лесозаготовок и других работ. Уровень предложения труда может изменяться в связи с наплывом выпускников школ и высших учебных заведений в летние месяцы, что часто непосредственно вызывает увеличение безработицы. Сезонная безработица редко представляет собой серьезную проблему для экономики страны в целом, однако она может создать весьма неприятные и чувствительные проблемы для некоторых регионов и обществ, которые тесно связаны с сезонным бизнесом.

Региональная безработица – возникает в отдельных районах в связи с массовым закрытием предприятий.

Скрытая безработица – включает людей, которые формально работают, но фактически занимают лишнее рабочее место. Значительные масштабы скрытой (латентной) безработицы характерны для современной экономики России и Башкортостана. Объясняется это большим количеством крупных оборонных и градообразующих предприятий. Оборонные предприятия не закрываются и не реструктурируются в ожидании крупных федеральных заказов. Работники этих предприятий не увольняются. Они либо годами считаются находящимися в административных отпусках, либо выходят на работу раз в неделю. Если же предприятие является градообразующим, а рынок труда – локальным, то массовые увольнения могут привести к резкому обострению социальной обстановки в регионе.

Социально-экономические последствия безработицы. Закон Оукена. Государственное регулирование безработицы.

Безработица имеет экономические, социальные и политические последствия.

Экономические последствия заключаются в издержках, которые несёт общество в целом и собственно безработные.

Экономические последствия проявляются:

а) в потере обществом части ВНП;

б) в снижении жизненного уровня безработных;

в) в потере безработными квалификации;

г) в необходимости направления бюджетных ресурсов на выплату пособий по безработице.

Наиболее существенные экономические издержки общество несёт в связи с потерей ВНП. Эти потери измеряют, сопоставляя, с одной стороны, разницу между потенциальным и фактическим ВНП, с другой стороны, разницу между естественной и фактической безработицей по закону американского экономиста А.Оукена.

Закон Оукена связывает колебания уровня безработицы с колебаниями ВНП по следующим формулам:

1) (Y-Yp)/Yp = - β * (u-up),

Где Y – фактический объём производства,

Yp – потенциальный ВНП,

u - фактический уровень безработицы,

up – естественный уровень безработицы,

β – эмпирический коэффициент чувствительности ВНП к динамике циклической безработицы.

Если фактический уровень безработицы выше естественного на 1%, то фактический объём производства будет ниже потенциального на β %.

Коэффициент β устанавливается эмпирическим путём и различен в разных странах. Нередко его значения попадают в интервал от 2 до 3, что свидетельствует о значительных потерях ВНП, вызванных циклической безработицей.

2) ( Y-Y_ )/Y_ = - β * ( u-u_ ),

Где Y - фактический объём производства в текущем году,

Y_ - фактический объём производства в прошлом году,

u - фактический уровень безработицы в текущем году,

u_ - фактический уровень безработицы в прошлом году,

β - эмпирический коэффициент чувствительности ВНП к динамике циклической безработицы, изменяется по данным различных авторов в пределах от 2 до 3%.

Если фактический уровень безработицы не изменился по отношению к показателю предыдущего года, то темп роста реального ВНП составляет 2-3% в год. Этот темп обусловлен приростом населения, накоплением капитала и научно-техническим прогрессом. При каждом увеличении уровня безработицы на 1% (по отношению к показателю прошлого года) темп роста реального ВНП снижается на 2-3%.

Социальные последствия безработицы проявляются:

1) в утрате совокупности статусов, с которыми связана жизнь человека: престиж, самоуважение, самоутверждение;

2) в исключении человека из привычных сообществ: трудового коллектива, круга знакомых, друзей;

3) в росте психических заболеваний, самоубийств, преступности в промышленно развитых странах.

Политические последствия безработицы проявляются в возникновении реакционных политических режимов, в усилении политической напряжённости в обществе.

Серьёзность экономических, социальных и политических последствий безработицы служит основанием для выработки политики регулирования рынка труда и стабилизации занятости со стороны государства.

Государственное регулирование рынка труда – это комплекс экономических, административных, законодательных и организационных мер государства по защите работников от финансовых потерь, вызванных безработицей.

Методы борьбы с безработицей определяются научной концепцией, которой руководствуется правительство страны при разработке государственных программ занятости.

Инфляция: понятие, виды, факторы и причины развития. Уровень (темп) инфляции.

Инфляция — это повышение общего уровня цен в стране, которое возникает в связи с длительным неравновесием на большинстве рынков в пользу спроса. Инфляция — это дисбаланс между совокупным спросом и совокупным предложением.

Причины инфляции. 1) это диспропорциональность, или несбалансированность государственных расходов и доходов, выражающаяся в дефиците госбюджета. Т.е. за счет активного использования «печатного станка», это приводит к росту массы денег в обращении.

2) это постоянный рост расходов государства на финансирование общенациональных, экономических и социальных программ (оборонная система, затраты на науку и т.д.)

3)это спрос на деньги со стороны производителей. В структуре постиндустриального производства основное место занимает зарплата. Чем выше цены, тем выше должна быть зарплата, а следовательно выше издержки производства.

4) с ростом «открытости» экономики той или иной страны, все большим втягиванием ее в мирохозяйственные связи увеличивается опасность «импортируемой» инфляции.

5) инфляция приобретает самоподдерживающийся характер в результате так называемых инфляционных ожиданий.

Виды инфляции. Умеренная инфляция, в условиях которой цены возрастают не более чем на 10% в год. Такая инфляция, как благо для экономического развития, а государство как субъект проведения эффективной экономической политики. Такая инфляция позволяет корректировать цены применительно к изменяющимся условиям производства и спроса.

Для галопирующей инфляции характерен рост цен от 20 до 200% в год. Это уже серьезное напряжение для экономики, хотя большинство сделок и контрактов учитывает такой темп роста цен.

Гиперинфляция представляет собой астрономический рост количества денег в обращении и уровня товарных цен.

И умеренная, и галопирующая, и гиперинфляция представляют собой тип так называемой открытой инфляции. В отличие от нее, при подавленной инфляции роста цен может и не наблюдаться. При этом обесценение денег выражается в дефицитах и очередях.

Инфляция может быть сбалансированной, т.е. рост цен умеренный и одновременный на большинство товаров и услуг. В этом случае, соответственно ежегодному росту цен возрастает ставка процента, что равнозначно экономической ситуации со стабильными ценами.

Несбалансированная инфляция представляет собой различные темпы роста цен на различные товары.

Ожидаемую инфляцию можно прогнозировать на какой-либо период, или она «планируется» правительством страны.

Неожидаемая инфляция характеризуется внезапным скачком цен, что негативно сказывается на денежном обращении и системе налогообложения.

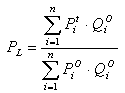

Темп

инфляции. ![]() , где IPt –

индекс цен текущего уровня, IPt-1 –

в прошлом году.

, где IPt –

индекс цен текущего уровня, IPt-1 –

в прошлом году.

Последствия инфляции, взаимосвязь с безработицей. Антиинфляционная политика государства (кейнсианское и монетаристское направления).

Инфляция усиливает диспропорции в экономике. Неравномерный рост цен на товары имеет своим следствием неравенство прибыли в различных отраслях производства. И это способствует неравенству возможностей развития производства. Инфляция подрывает стимулы к долгосрочному инвестированию, усиливает риск при крупном инвестировании, способствует переливу капитала в сферу обращения, что деформирует процесс воспроизводства и сокращает производство. В условиях инфляции происходит обесценивание производительного капитала через недогрузку производительных мощностей, товарного капитала через отставание товарооборота от роста цен, денежного капитала через обесценивание денег.

Инфляция обостряет проблему емкости внутреннего рынка, т.к. ведет к снижению реальной зарплаты и реальных доходов. Она усиливает паразитические формы накопления, нарушает функционирование кредитно-денежной системы. Обесценение денег подрывает стимулы к денежному накоплению. Происходит обесценение налоговых и других поступлений казну. Также инфляция снижает реальную величину налоговых поступлений. Начисление налога происходит раньше, чем его уплата Более низкие налоговые поступления еще больше увеличивают дефицит бюджета. Растет государственный долг, обесценение денег подрывает конкурентоспособность национальных фирм, поощряет ввоз товаров из-за границы. В период инфляции сокращаются личные сбережения, снижаются реальные доходы, уровень жизни. И, как следствие, уменьшается спрос, и происходит нарушение равновесия спроса и предложения. Инфляция усиливает натуральный обмен, снижает заинтересованность производителей в создании качественных товаров и в производстве дешевых товаров.

Поскольку инфляция есть переполнение каналов денежного обращения денежными знаками, то остановить или придержать инфляцию можно путем снижения темпа предложения денег. Центральный банк должен сократить эмиссию денег, повысить учетную ставку процента и резервы банка. Необходимо стимулировать сбережение денег населения. Также можно регулировать инфляцию с помощью политики цен и доходов. Суть ее в том, что правительство в директивном порядке либо замораживает цены и доходы, либо ограничивает рост зарплаты ростом средней производительности труда. Одним из методов борьбы с инфляцией является стабилизация и стимулирование производства. Это предусматривает структурную перестройку экономики, конверсию оборонного производства, повышение товарности экономики и повышение ответственности предпринимателей за результаты хозяйственной деятельности.

До 30-х гг. нашего века инфляция однозначно считалась негативным явлением. Однако в 30-х гг. рыночная экономика испытала сильнейшее потрясение в виде Великой депрессии. Стало очевидным, что классический подход, признававший только саморегулирование рыночной экономики, уже устарел. Требовалось регулирование рыночной экономики посредством государственного вмешательства. Такой инструмент косвенного вмешательства государства в рыночную экономику и разработан в теории выдающегося английского экономиста Дж. М. Кейнса. Он и стал основоположником «реабилитирующей» инфляцию концепции. Ее начали рассматривать как такое негативное явление, которое, при умело направленной финансовой политике, способно все-таки дать позитивный импульс всей экономике. Смысл рассуждений Кейнса состоял в следующем. Дополнительная денежная эмиссия означает рост платежеспособного спроса населения. В свою очередь такой рост должен явиться стимулом для увеличения предложения товаров. Произойдет это потому, что в погоне за деньгами покупателей производители расширят объем производства и тем обеспечат товарное покрытие возросшего (в результате дополнительной денежной эмиссии) платежеспособного спроса.Приведенное теоретическое рассуждение трансформировалось в экономическую политику, получившую название «контролируемая инфляция». Однако реальность оказалась сильнее теории: превышение платежеспособного спроса над товарным предложением привело к обыкновенному росту цен. Производитель предпочел направиться по более легкому пути: вместо увеличения предложения он стал «выбирать» инфляционный избыток денежных знаков у покупателя простым повышением цены. Неудача попытки контролировать инфляцию была предопределена еще и тем, что многие секторы рыночной экономики были фактически монополизированы, а кейнсианский подход предполагал свободный конкурентный рынок.

Монетаристская антиинфляционная политика. С 60-х гг. пришла эпоха монетаризма — концепции, которая считает, что стабильность рыночной экономики решающим образом зависит от регулирования денежной массы, находящейся в обращении. Суть монетаристского подхода выражена в его знаменитом положении: «Деньги имеют значение!»

Практика монетаризма состоит в проведении мер, прямо противоположных кейнсианским «рецептам»: ограничение государственных расходов и роста денежной массы. Монетаризм стимулирует предложение, следствием которого должен стать рост спроса. От «спроса» — к «предложению»: таков смысл перехода от кейнсианской трактовки инфляции к монетаристской. Монетаристы предлагают следующие антиинфляционные меры: — прямое стимулирование предпринимательства (снижением налогов на инвестируемую прибыль),

— сокращение государственных расходов,

— стимулирование прироста инвестируемых сбережений (размещения населением своих сбережений в банки или ценные бумаги). Монетаристская политика — жесткая политика, она требует твердости и равнодушна к демагогии и истерии. В отличие от кейнсианства монетаризм на практике доказал свою эффективность.

Потребление и сбережение: понятие, взаимосвязь, функции и факторы их определяющие. Склонность к потреблению и сбережению.

Потребление — индивидуальное или совместное использование потребительских благ, направленное на удовлетворение материальных и духовных потребностей людей. Семья является первичной ячейкой потребления, где формируется объем и структура потребления. Семейное хозяйство характеризуется общим потребительским бюджетом, жилищным и накопленным имуществом.

Выделяются наиболее общие группы расходов по степени желаемого для семьи: питание, одежда, жилье, транспорт, медицина, образование, сбережения.

Сбережение — это экономический процесс, связанный с инвестированием, в ходе которого часть дохода, остающаяся неиспользованной при затратах на текущие производственные и потребительские нужды, накапливается.

Сбережения осуществляются и фирмами, и домашними хозяйствами. Сбережения фирм связаны с инвестициями, направленными на расширение производства и увеличение прибыли. Мотивы, толкающие к сбережению домашних хозяйств, разные, среди них:

• мотивы обеспечения старости и передачи состояния детям;

• цели накопления денег для покупки земли, недвижимости или дорогостоящих предметов длительного пользования.

Рассмотрим распределение дохода (У) на потребление и сбережение. Личное потребление домашних хозяйств (С) является важнейшей частью эффективного спроса. Но сбережение S представляет собой превышение дохода над потребительскими расходами, тогда:

Y = C + S Это уравнение показывает, что часть доходов идет на личное потребление (С), а избыток идет на сбережения (S).

С ростом совокупного реального дохода увеличивается совокупное потребление, но не в том же темпе, в каком растет доход.

Исходя из этого можно ввести формулу предельной склонности к потреблению из соотношения между изменением потребления (ДС) и изменением дохода (У):

![]()

Потребление и сбережения растут абсолютно, но относительная доля потребления сокращается, а доля сбережений растет. Величина предельной склонности к потреблению находится между нулем и единицей.

![]()

Аналогично можно рассмотреть предельную склонность к сбережению , которая показывает, какую часть дополнительного дохода население использует на дополнительное сбережение при изменении величины дохода. Предельная склонность к сбережению рассчитывается следующим образом:

![]()

Зависимость

между предельной склонностью потребления

и предельной склонностью к сбережению.

Это можно представить следующим образом:![]()

По мере роста дохода растут потребление и сбережение, но в условиях стабильного экономического роста МРС обычно снижается, a MPS растет. Однако в условиях инфляции происходит наоборот, так как при незащищенности вкладов от инфляции население начинает увеличивать потребление, особенно товаров длительного пользования.

Кроме этих факторов на потребление и сбережение оказывают влияние следующие:

• рост налогов, сокращающий потребление и сбережения;

• повышение цен

• рост отчислений на социальное страхование

• рост спроса резко снижает потребление, а рост предложения сокращает сбережения;

• рост доходов (потребление и сбережение растут).

Инвестиции: понятие, виды и факторы определяющие их динамику, общая функция, роль в экономике.

Инвестиции (I) – это долгосрочные вложения капитала в различные отрасли внутри страны и за ее пределами с целью получения прибыли. Первоначальный процесс образования инвестиций осуществляется по каналам финансового рынка, где собственники денежных средств выступают в качестве поставщиков инвестиционного капитала, а лица, привлекающие чужие средства, - в качестве его потребителей. Передача денежных средств от поставщиков к потребителям происходит на финансовом рынке по двум основным каналам: рынку банковских кредитов и рынку ценных бумаг.

Учет и анализ эффективности использования инвестиций требует их классификации. В планово-распределительной экономике классификация капитальных вложений - практически аналога инвестиций - осуществлялась по признакам целевого назначения объектов, формам воспроизводства основных фондов источникам финансирования и направлению их использования. Такая классификация не утратила своей актуальности и сегодня, однако инвестиции - более широкое понятие, чем капитальные вложения, поэтому классификационная характеристика их расширилась.

Основным типологическим признаком инвестиций выступает объект вложения средств. По этому критерию инвестиции разделяют на две категории:

1) капиталообразующие инвестиции, обеспечивающие создание и воспроизводство основных фондов. В науке и практике эти инвестиции трактуются как реальные инвестиции - в форме капитальных вложений;

2) портфельные (финансовые) инвестиции - это капитал, вкладываемый в ценные бумаги: акции, облигации и другие ценные бумаги, т.е. средства, помещаемые в финансовые активы .

3) индуцированные инвестиции - инвестиции, которые вызываются устойчивым ростом совокупного спроса или дохода ..

4) венчурные инвестиции - подразумевают вложение денег в перспективный инновационный бизнес, который еще не имеет доступа на фондовый рынок.

Капиталообразующие (реальные) инвестиции в форме капитальных вложений - это вложения денежных средств и иного капитала с целью воспроизводства основных фондов и развития предприятий промышленности, сельского хозяйства, транспорта, строительства, торговли, науки, образования, жилищно-коммунального хозяйства и других отраслей экономики страны .Их главная цель - удовлетворение общественных социально-экономических потребностей.

Реальные инвестиции состоят главным образом из долгосрочных капитальных вложений. Реальные инвестиции включают следующие элементы: инвестиции в основные фонды (основной капитал), затраты на приобретение земельных участков, инвестиции в нематериальные активы (патенты, лицензии, научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки, инвестиции), в пополнение запасов материальных оборотных средств.

Портфельные (финансовые) инвестиции - это практически капитал, вкладываемый в акции, облигации, векселя и другие виды ценных бумаг. Возникновение и обращение финансового капитала тесным образом связаны с функционированием реального (то есть производительного) капитала.

С появлением ценных бумаг происходит как бы раздвоение капитала. С одной стороны, существует реальный капитал, представленный производственными фондами, с другой - его отражение в ценных бумагах.

Действительный капитал вложен в производство и функционирует в этой сфере. Ценные же бумаги представляют собой бумажный дубликат капитала (практически фиктивный, мнимый капитал).

Появление фиктивного капитала, т.е. ценных бумаг, связано с развитием потребности в привлечении все большего объема кредитных ресурсов вследствие расширения коммерческой и производственной деятельности.

Таким образом, фиктивный капитал исторически начинает развиваться на основе ссудного, так как покупка ценных бумаг означает не что иное, как передачу части денежного капитала в ссуду, а сама бумага получает форму кредитного документа, в соответствии с которым ее владелец приобретает право на определенный доход в виде процентов или дивидендов на отданный взаймы капитал.

Дивиденды и проценты могут колебаться в больших пределах - от превышения фиктивного капитала в несколько раз до снижения их до нуля.

Величина портфельного капитала (совокупная курсовая цена бумаг) определяется путем капитализации доходов по ценным бумагам [6, c. 16]:

Величина портфельного капитала = (доход по ценным бумагам / средняя процентная ставка) * 100%

Основная функция фиктивного капитала заключается в мобилизации денежных средств для организации и расширения производства.

Индуцированные инвестиции. Как и потребление, инвестиции могут меняться в связи с колебанием дохода. В краткосрочном периоде увеличение дохода подразумевает более интенсивное использование производственных возможностей страны. Для наращивания производственных мощностей, как правило, требуются инвестиции. С другой стороны, существует прямая связь между прибылью и доходом. Прибыль является существенным источником инвестиций, поэтому с ростом прибыли инвестиции возрастают.

Таким образом, инвестиции по признаку цели вложения капитала разделяют на:

1) реальные инвестиции в основной капитал (в основные фонды);

2) портфельные (покупка акций, паев, облигаций и других ценных бумаг).

Инвестиции по срокам вложения разделяют на:

1) краткосрочные (до одного года);

2) среднесрочные (1 - 3 года);

3) долгосрочные (свыше 3 - 5 лет)

Далее инвестиции классифицируют по формам собственности. Под структурой инвестиций по формам собственности понимают их распределение по тому признаку, кому эти инвестиции принадлежат. По формам собственности инвестиции подразделяют на:

1) государственные;

2) муниципальные;

3) частные (вложения средств гражданами);

4) общественных объединений (потребительской кооперации др.);

5) смешанные формы (без иностранного капитала);

6) иностранные;

7) смешанная форма с иностранным участием .

Государственные инвестиции направляются в основном в оборонную промышленность, инфраструктуру, малодоходные отрасли, жилищное хозяйство и др.

Частные инвестиции идут в те отрасли, где можно извлечь большую прибыль (промышленность, торговля). Частные инвестиции в значительных размерах направляются в строительство частных жилых домов, дач и других объектов жилищной сферы.

Кооперативные инвестиции направляются на переработку сельскохозяйственных продуктов, торговлю и другие, где обеспечивается самофинансирование предприятий некоммерческой сферы.

В отечественной практике различают инвестиции иностранные и отечественные. В основе подразделений инвестиций на иностранные и отечественные лежит собственность: иностранных инвесторов или отечественных инвесторов. Иностранные инвестиции являются капиталом, вывезенным из одного государства и вложенным в предприятие (или дело) на территории другого государства.

По признаку целевого назначения будущих объектов инвестиции разделяют:

· на производственное строительство;

· на строительство культурно-бытовых и других объектов непроизводственной сферы;

· на изыскательские и геологоразведочные работы;

· на проектные и изыскательные работы.

По источникам финансирования инвестиции подразделяются на

· централизованные (за счет средств федерального бюджета);

· нецентрализованные (за счет средств юридических и физических лиц).

Представляет интерес изучение и других форм инвестиций: прямых, предполагающих непосредственное участие инвестора во вложение капитала в конкретный объект; косвенных (опосредованных), предполагающих вложение капитала в объекты через финансовых посредников путем использования различных инструментов.

Инвестиции неразрывно связаны с инвестиционным процессом, который проявляет себя при наличии ряда основных условий: достаточного для функционирования инвестиционной сферы ресурсного потенциала; существования экономических субъектов, способных обеспечить необходимые масштабы и механизмы трансформации ресурсов в объекты инвестиционной деятельности. В рыночной экономике инвестиционный процесс реализуется посредством механизма инвестиционного рынка.

Инвестиционный рынок - сложное динамическое и экономическое явление, которое характеризуется такими основными элементами, как инвестиционный спрос и предложение, конкуренция, цена.

Существуют различные подходы к пониманию инвестиционного рынка. Экономисты западных стран понимают под ним фондовый рынок. И это естественно, так как доминирующей формой инвестиций в странах с рыночной экономикой являются вложения в ценные бумаги. Такой подход соответствует закономерностям развития инвестиционного процесса.

Российскими экономистами инвестиционный рынок рассматривается как рынок инвестиционных товаров. При этом авторы такие товары рассматривают как разновидность вложений (основной капитал, стройматериалы и строительно-монтажные работы), другие трактуют его шире - как рынок объектов инвестирования во всех его формах.

В обобщенном виде инвестиционный рынок можно рассматривать как форму взаимодействия субъектов инвестиционной деятельности, воплощающих инвестиционный спрос и инвестиционное предложение. Он характеризуется определенным соотношением спроса, предложения, уровнем цен, конкуренции и объема реализации.

Посредством инвестиционного рынка осуществляется кругооборот инвестиций, преобразование ресурсов во вложения, определяющие будущий прирост капитальной стоимости. На инвестиционный рынок, а соответственно и кругооборот инвестиций существенное влияние оказывает конъюнктура, то есть совокупность факторов, определяющих сложившееся соотношение спроса, предложения, уровня цен, конкуренции и объемов реализации. Циклическое развитие и постоянная изменчивость инвестиционного рынка обуславливают необходимость постоянного изучения текущей конъюнктуры, выявления основных тенденций и прогнозов ее развития. Конъюнктурный цикл рынка инвестиций включает в себя несколько стадий: подъем конъюнктуры инвестиционного рынка; конъюнктурный бум; ослабление конъюнктуры; спад конъюнктуры.

Роль инвестиций в экономике обуславливается следующими факторами:

– инвестирование ведет к накоплению фондов предприятий, экономическому росту;

– величина инвестиций влияет на объем национального производства и занятость населения;

– нерациональное использование инвестиций может привести к замораживанию производственных ресурсов;

На величину инвестиций влияют:

– размер сбережений – чем больше сбережений, тем, как правило, больше объем инвестиций;

– величина дохода – чем больше доход, тем больше возможностей для инвестирования;

– доходы предприятий, их затраты и ожидания.

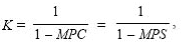

Влияние инвестиций на объем национального производства. Мультипликатор инвестиций. Акселератор.

Инвестиции – важный фактор экономического развития. При этом они подвержены действию особого мультипликационного механизма, умножающего их воздействие на рост валового национального продукта (ВНП).

Мультипликатор инвестиций – это числовой коэффициент, показывающий увеличение ВНП на 1 + n при росте инвестиций на 1.

Мультипликационный эффект является своеобразным экономическим эхом, которое, подобно его акустическому аналогу, многократно повторяет исходный импульс. Доход состоит из потребления и сбережений. Поэтому эффект мультипликатора можно выразить с помощью предельной склонности к потреблению (МРС) и сбережению (MPS):

|

(1) |

где K– мультипликатор инвестиций.

Чем доля потребления в доходе больше, тем сильнее будет проявляться в экономике эффект мультипликатора, так как рост потребления (расход) одних людей приводит к увеличению доходов других, продавших свои товары и услуги. Эта цепочка (эхо) будет продолжаться до тех пор, пока постепенно исходный уровень потребления не будет полностью замещен сбережениями.

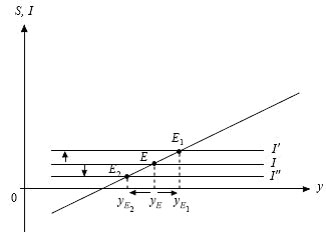

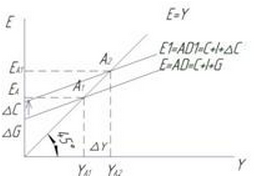

Мультипликатор инвестиций можно изобразить графически (рис. 1).

![]()

Рис.

1. Эффект мультипликатора инвестиций в

экономике

S – сбережения; I –

исходный уровень инвестиций; I, I', I"

– изменение инвестиций; E, – равновесие

на рынке; УE –

исходный объем национального производства;

УE1,

УE2 –

изменения объема национального

производства.

Рис.

1. Эффект мультипликатора инвестиций в

экономике

S – сбережения; I –

исходный уровень инвестиций; I, I', I"

– изменение инвестиций; E, – равновесие

на рынке; УE –

исходный объем национального производства;

УE1,

УE2 –

изменения объема национального

производства.

Мультипликатор умножает не только прирост инвестиций, но и их сокращение, т. е. работает в обе стороны. Чтобы убедиться в этом, достаточно на графике 49.1 ниже линии I построить линию I". Тогда УE – УE2 покажет воздействие мультипликатора на снижение ВНП.

Акселератор инвестиций

Эффект мультипликатора инвестиций дополняется эффектом акселератора.

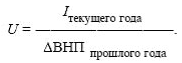

Акселератор инвестиций – коэффициент, показывающий соотношение между приростом инвестиций в данном году и приростом ВНП в предыдущем.

|

(49.2) |

Экономическое развитие страны является не только следствием вложения в нее инвестиций, но служит исходной базой для увеличения их в будущем. В связи с этим целесообразно все инвестиции разделить на автономные и производные (индуцированные). Величина первых не зависит от сложившегося уровня ВНП и может рассматриваться в качестве первоначального толчка к активным действиям предпринимателей на рынке. Именно эти инвестиции и создают эффект мультипликатора. Величина вторых является следствием предыдущего развития: предприниматели, видя, что объем национального производства растет и конъюнктура рынка улучшается, стремятся использовать благоприятные условия и расширяют инвестиции. В результате, на автономные инвестиции накладываются производные, что ведет к ускорению развития, т. е. эффекту акселератора.

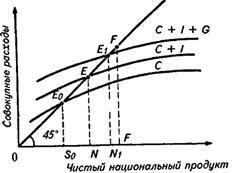

Макроэкономическое равновесие в модели «доходы-расходы» («совокупные расходы - ВНП»,крест Кейнса). Рецессионный и инфляционный разрывы и их преодоление.

Национальный доход используется по двум основным каналам: на потребление и инвестиции, т.е. Y = С + I. Совокупные расходы — это расходы на личное потребление (С) и на производительное потребление (I). В условиях стагнирующей экономики уровень склонности к потреблению невысок, и уровень национального дохода, соответствующий равенству доходов и расходов (на личное потребление), установится в точке So, т.е. на уровне нулевого сбережения. Однако если к расходам на личное потребление добавить инвестиции, то линия С сдвинется вверх по вертикали и займет положение С + I. Теперь кривая С + I пересечет линию 45° (линию равенства доходов и расходов) в точке Е. Этой точке будет соответствовать объем НД в размереON. Точка N приблизилась к точке F, т.е. тому уровню НД, который соответствует полной занятости. Чем больше инвестиции, тем выше поднимается кривая С + I и тем ближе «заветный» уровень полной занятости. Если же государство будет не только стимулировать частные инвестиции, но и само осуществлять целый набор различных расходов, то кривая С + I превратится в кривую С + I + G, где G — государственные расходы. Совокупные расходы — это сумма С, I, G и, с учетом внешнеторговых операций, чистого экспорта (Хп): С + I + G + Хп

Рис.1.

«Кейнсианский крест».

Рис.1.

«Кейнсианский крест».

Отсутствие равновесия между I и S может привести к двум отрицательным для функционирования экономики эффектам: 1) инфляционному разрыву и 2) дефляционному разрыву.

Первый случай наступает тогда, когда I > S, т.е. инвестиции превышают сбережения, соответствующие уровню полной занятости. Это означает, что предложение сбережений отстает от инвестиционных потребностей. Поскольку реальных возможностей увеличения инвестиций нет, размеры совокупного предложения вырасти не могут. На селение большую часть дохода направляет на потребление. Спрос на товары и услуги растет, и в силу эффекта мультипликации нарастающий спрос давит на цены в сторону их инфляционного повышения.

Второй случай наступает тогда, когда S > I, т.е. сбережения, соответствующие уровню полной занятости, превышают потребности в инвестировании. В этой ситуации текущие расходы на товары и услуги низкие, ведь население предпочитает большую часть дохода сберегать. Это сопровождается спадом промышленного производства и понижением уровня занятости. А вступающий в силу эффект мультипликации приведет к тому, что сокращение занятости в той или иной сфере производства повлечет за собой вторичное и последующее сокращение занятости и доходов в экономике страны.

Государственный бюджет: понятие, методы формирования, функции, доходы и расходы.

Государственный бюджет – главное звено финансовой системы. Представляет собой финансовый план государства на текущий год и имеет силу закона – баланс (смета) доходов и расходов государства.

По материальному содержанию гос. бюджет – центральный фонд денежных средств государства. По социально-экономической сущности гос. бюджет – основное орудие для выполнения правительством своих функций.

Функции гос. бюджета:

1. Перераспределение национального дохода.

2. Государственное регулирование и стимулирование экономики.

3. Финансовое обеспечение социальной политики.

4. Контроль за образованием и использованием централизованного фонда денежных средств

Методы формирования гос. бюджета:

1. Бюджетный – путем изъятия части денежных доходов предприятий и населения безвозмездно.

2. Кредитный – поступление в виде внутренних и внешних займов и кредитов иностранных государств.

Доходы – финансовые ресурсы государства для выполнения его функций. Они включают в себя:

1. Налоговые поступления (80-90%)

2. Неналоговые поступления – доходы от продажи государственного имущества, гос запасов, дивиденды по ценным бумагам, целевые перечисления государствам и др.

3. Путем выпуска и продажи государственных ценных бумаг.

4. Эмиссия.

Расходы – затраты на выполнение государственных функций путем использования централизованного фонда денежных средств:

1. по направлению: на оборону, военные цели, социально-экономические цели, финансирование народного хозяйства, содержание государственного аппарата, науку, судебную деятельность.

2. по экономическому содержанию

a. Гос. закупки товаров и услуг военного и гражданского назначения

b. Трансферты – выплаты государства.

c. Расходы по обслуживанию гос долга – затраты на выпуск и обслуживание государством ценных бумаг (облигаций, акций и выплата % по ним).

Методы бюджетного регулирования. Существенное значение для налоговой и кредитной политики государства имеет бюджетное регулирование. Например, превышение расходов над доходами, т.е. бюджетный дефицит, требует либо роста налогов, либо увеличения государственного долга, что в конечном итоге приводит к росту налогового бремени. Бюджетное регулирование осуществляется следующими методами:

зачисление в доход нижестоящего бюджета части доходов вышестоящего (обычно устанавливается процент отчислений от федеральных налогов);

дотация;

субвенция;

кредитные ресурсы.

Дотация, как правило, выдается из вышестоящего бюджета нижестоящему в твердой сумме для покрытия кассового разрыва. При этом методе устанавливаются не только сумма разрыва, но и время разрыва между доходами и расходами. Дотации могут применяться и для финансирования социальных или экономически важных проблем, если нижестоящий бюджет не регулируется другими методами.

Субвенция означает долевое участие вышестоящего бюджета в целевых мероприятиях нижестоящего. При этом покрывается не вообще кассовый разрыв нижестоящего бюджета, а осуществляется долевое финансирование. При субвенции также заранее оговариваются сумма и сроки финансирования из вышестоящего бюджета.

Кредитные ресурсы — это средства, передаваемые на возмездной основе под проценты или без них.

Налоги, их функции. Виды налогов. Принципы и методы налогообложения. Кривая Лаффера.

Налоги(Т) – обязательные платежи физических и юридических лиц, взимаемые государством.

Функции налогов:

1. Фискальная – формирование денежных доходов или фондов.

2. Экономическая – регулирующая, стимулирующая, распределительная. Влияние налогов на воспроизводство, стимулируя или сдерживая его, усиливая или ослабляя накопление капитала, расширяя или снижая платежный спрос населения путем изменения налоговых ставок, введения или отмены налоговых льгот.

Виды налогов:

1. Прямые – взимаемые непосредственно с доходов и имущества.

2. Косвенные – включаются в виде надбавок на товар в цене и взимаемые с потребителя через предприятие производителя или продавца.

Принципы налогообложения:

1. Всеобщность – охват налогами всех экономических субъектов.

2. Обязательность – принудительное взимание налогов.

3. Определенность – порядок налогообложения устанавливается заранее.

4. Социальная справедливость – равные условия налогообложения для всех налогоплательщиков и щадящее воздействие на плательщиков с низким доходом.

5. Равнонатряженность – единые для всех ставки по соответствующим налогам.

6. Стабильность – устойчивость налогов и налоговых ставок во времени.

7. Эффективность(!) – оказание положительного влияния на экономику.

Методы налогообложения:

Изменение ставки налога (t) по мере возрастания облагаемой базы.

1 . Прогрессивный

метод – возрастание t

. Прогрессивный

метод – возрастание t

2. Дегрессивный метод – возрастание t меньше предыдущего.

3. Пропорциональный – t постоянна.

4. Регрессивный – уменьшение t.

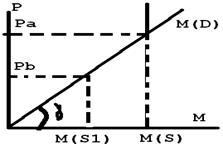

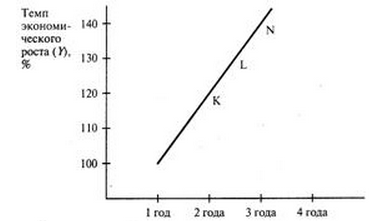

Кривая Лаффера:

Тоб=Еавт+У*t, Тоб – общие налоги, Тавт – автономные налоги. Y*t – налоги, зависящие от дохода.

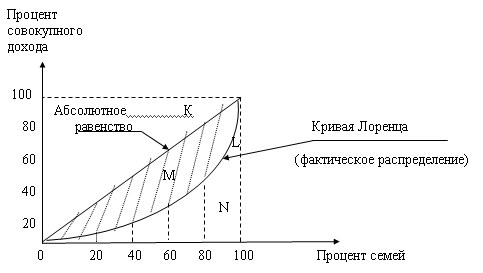

Кривая Лаффера – графическое изображение зависимости между налоговыми поступления в бюджет и ставкой налога. Чрезмерное повышение налоговых ставок на доходы корпораций замедляет экономический рост. При ставке подоходного налога более 50% резко снижается деловая активность фирм и населения в целом.

Бюджетный дефицит: сущность, причины образования, виды, способы финансирования.

Дефицит госбюджета – разность между доходами и расходами государства за определенный период. Когда эта разность положительна, то говорят о профиците, если разность отрицательна, то имеет место дефицит. Основные виды дефицита:

1. Циклический – дефицит госбюджета, вызванный автоматическим сокращением налоговых поступлений и увеличение государственных трансфертов на фоне спада деловой активности.

2. Структурный – разность между расходами и доходами бюджета в условиях полной занятости. Нередко оценивается как разность между фактической величиной бюджетного дефицита и структурным дефицитом.

В зависимости от характера проводимой государством финансовой политики бюджетный дефицит может быть активным или пассивным.

Активный дефицит обусловлен финансовой политикой государства, направленной на увеличение его расходов и снижение налогов, являющейся способом повышения хозяйственной активности.

Пассивный дефицит вызывается сокращением государственных доходов в результате падения хозяйственной активности.

Основные причины образования:

1. Увеличение государственных расходов в военное время или в периоды других конфликтов. Долговое финансирование бюджетного дефицита позволяет в краткосрочном периоде ослабить инфляционное напряжение, избежав увеличения денежной массы, и не прибегать к ужесточению налогообложения

2. Циклические спады и естественные стабилизаторы экономики

3. Сокращение налогов в целях стимулирования экономики без соответствующей корректировки госрасходов.

4. Усиление влияния политического бизнес-цикла, связанное с проведением предвыборной политики увеличения госрасходов и снижения налогов перед очередными выборами.

5. Повышение долгосрочной напряженности в бюджетно-налоговой сфере в результате

a. Увеличения госрасходов на социальное обеспечение и здравоохранение (преимущественно в тех странах, где происходит старение населения)

b. Увеличение госрасходов на образование и создание новых рабочих мест (преимущественно в тех странах, где возрастает доля молодого населения)

6. Большой оборот «теневого» капитала.

Способы финансирования бюджетного дефицита:

1. Кредитно-денежная эмиссия (монетизация) – нередко возникает сеньораж – доход государства от печатания денег. Сеньораж возникает на фоне превышения темпа роста денежной массы над темпом роста ВВП, что приводит к повышению среднего уровня цен. В результате все экономические агенты платят своеобразный налог и часть их доходов перераспределяется в пользу государства через возросшие цены. Может осуществляться непосредственно эмиссией наличности или в др. формах, например в виде расширения кредитов или в форме отсроченных платежей

2. Выпуск займов – увеличивается средняя рыночная ставка процента, что приводит к снижению инвестиций в частном секторе, падению чистого экспорта и, частично, к снижению потребительских расходов. Наиболее надежным источником покрытия дефицита государственного бюджета являются государственные займы, которые подразделяются на краткосрочные (до 1 года, в ряде случаев до 3 лет), среднесрочные (3—5 лет) и долгосрочные (свыше 5 лет). Государственные займы более безопасны по сравнению с эмиссией, но и они негативно воздействуют на экономику.

3. долговое финансирование бюджетного дефицита – не устраняет угрозы дефицита, а только создает временную отсрочку этого роста.

4. Увеличение налоговых поступлений в госбюджет.

Ни один из способов финансирования бюджетного дефицита не имеет абсолютных преимуществ перед остальными и не является полностью неинфляционным.

Государственный долг: виды, последствия накопления и методы регулирования.

Государственный долг: виды, последствия накопления и методы регулирования.

Государственный долг – общий размер задолженности правительства владельцам государственных ценных бумаг, равный сумме бюджетных дефицитов (за вычетом излишков) за все предыдущие годы. Государственный долг подразделяется на:

1. Внутренний государственный долг – задолженность государства гражданам, фирмам и учреждениям данной страны, которые являются держателями ценных бумаг, выпущенных ее правительством

2. Внешний долг – задолженность государства иностранным гражданам, фирмам и учреждениям.

Основные формы долговых обязательств:

1. кредитные соглашения и договора - кредиты;

2. государственные ценные бумаги, выпускаемые от имени правительства.

Обслуживание государственного долга- операции ЦБ РФ по размещению долговых обязательств, их погашению и выплате по ним процентов.

Управление государственным долгом - действия государства по погашению и регулированию суммы государственного долга, а также по привлечению новых заемных средств.

В результате накопления внутреннего долга: - перераспределение доходов населения; все граждане страны как налогоплательщики оплачивают проценты по государственному долгу, хотя эти проценты служат доходом лишь кредиторов государства; - долговое бремя перекладывается на будущие поколения; если рост государственного долга не сопровождается экономическим ростом, необходимость его погашения приведет к сокращению объема потребления будущих налогоплательщиков; - выплаты процентов по государственному долгу оборачиваются новыми расходами государственного бюджета, увеличивающими бюджетный дефицит и вынуждающими государство прибегать к новым займам для выплаты процентов по старым долгам, и т.д.; - приводит к «эффекту вытеснения», т.е. увеличение предложения ГЦБ ведет к повышению процентных ставок, в результате чего снижаются част |

В результате накопления внешнего долга: - страна вынуждена сокращать импорт и увеличивать экспорт товаров, чтобы рассчитаться с внешним долгом, поскольку внешний долг – это долг в иностранной валюте; выручка от экспорта идет не на цели развития, а на погашение долга, что замедляет темпы роста, снижает уровень жизни населения; - если займы за границей делаются для преходящих потребительских целей, то происходит (как и в случае с внутренним долгом) перекладывание долгового бремени на потомков, так как погашение этого долга вместе с процентами будет представлять собой вычет из того, что произведут будущие поколения; |

- условия предоставления использования иностранных займов диктуют иностранные кредиторы. Эти условия могут не соответствовать интересам страны-должника. |

Методы сокращения внешней задолженности:

1. Выкуп долга – Предоставление стране-должнику выкупить свои долговые обязательства на вторичном рынке ценных бумаг.

2. Обмен долга на акционерный капитал – предоставление иностранным банкам возможности обменивать долговые обязательства данной страны на акции ее промышленных корпораций

3. Замена существующих обязательств новыми обязательствами – ставка процента по новым ценным бумагам может быть меньше ниже, чем по старым, при сохранении номинальной стоимости

4. Реструктуризация долга – пересматриваются условия его обслуживания (процент, сумма, сроки начала возврата)

Деньги, их функции, ликвидность, денежная масса, денежные агрегаты.

Денежный рынок – сумма отношений между банковской системой, создающей деньги и экономическим субъектом, предъявляющим спрос на них. В результате взаимодействия спроса на деньги и их предложения устанавливается цена денег – ставка %.

Деньги – особый вид товара, выступающий как всеобщий эквивалент при обмене. Вид финансовых активов, используемый для сделок.

Ликвидность – способность быстро и с минимальными издержками обмениваться на другие активы.

Функции денег:

1. Меры стоимости – деньги измеряют стоимость всех товаров.

2. Средства обращения и платежа – участвуют физически в обмене в виде бумажных денег, монет – обеспечивают бесперебойный процесс обмена.

3. Средство накоплении или сохранения стоимости – акции, недвижимость, драг. металлы, произведения искусства (функция выполняется только тогда, когда они не утрачивают свою покупательную способность)

Денежная масса – объем обращающихся в стране денег

Денежные агрегаты – используются для измерения денежной массы. По классификации США:

1. М1 – наличные деньги вне банковской системы, депозиты до востребования.

2. М2 – М1 плюс нечековые сберегательные депозиты, срочные вклады (до 100000$), однодневные соглашения об обратном выкупе и др.

3. М3 – М2 плюс срочные вклады свыше 100000$, срочные соглашения об обратном выкупе, депозитные сертификаты

4. L – М3 пляс казначейские сберегательные облигации, краткосрочные государственные обязательства, коммерческие бумаги и пр.

Чаще всего используются агрегаты М1 и М2

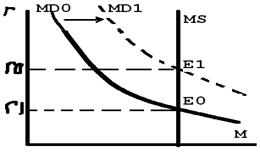

Спрос на деньги на денежном рынке. Факторы и мотивы, определяющие его величину. Функция спроса.

Количественная теория денег определяет спрос на деньги с помощью уравнения обмена MV=PY, где М – кол-во денег в обращении, V – скорость обращения денег, P – индекс цен, Y –объем выпуска.

Согласно классической теории реальный ВВП (Y) изменяется медленно и только при изменении величины факторов производства и технологии. Можно предположить, что У меняется с постоянной скоростью, а на коротких отрезках времени постоянен. Поэтому колебания номинального ВВП будут отражать главным образом изменения уровня цен. Таким образом, изменение количества денег в обращении не окажет влияния на реальные величины, а отразится на колебаниях номинальных переменных. Это явление получило название «нейтральности денег». Для устранение влияния инфляции используют выражение, определяющее реальный спрос на деньги: (M/P)D=kY, где k=1/V – величина, обратная скорости обращения денег, M/P – реальные запасы денежных средств (реальные денежные остатки)

Кейнсианская теория спроса на деньги – теория предпочтения ликвидности – выделяет три мотива, побуждающие людей хранить часть денег в виде наличности:

1. Трансакционный мотив – потребность в наличиности для текущих сделок.

2. Мотив предосторожности

3. Спекулятивный мотив – если ставка процента растет, то цена облигации падает, спрос на облигации растет, что ведет к сокращению запаса наличных денег, т.е. спрос на наличные деньги снижается. Таким образом, видна обратная зависимость между спросом на деньги и ставкой процента.

Обобщая два названных подхода - классический и кейн-сианский - можно выделить следующие факторы спроса на деньги:

1) уровень дохода;

2) скорость обращения денег;

3) ставка поцента.

Классическая теория связывает спрос на деньги главным образом с реальным доходом. Кейнсианская теория спроса на деньги считает основным фактором ставку процента. Хранение денег в виде наличности связано с определенными издерками. Они равны проценту, который можно было бы получить, положив деньги в банк или использовав их на покупку других финансовых активов, приносящих доход. Чем выше ставка процента, тем больше мы теряем потенциального дохода, тем выше альтернативная стоимость хранения денег в виде наличности, а значит, тем ниже спрос на наличные деньги.

Функция спроса на реальные денежные остатки:

(M/P)D=L(R,Y), где R – ставка процента, Y –реальный доход. Если предполжить линейную зависимость, то (M/P)D=kY-hR, где k и h отражают чувствительность спроса на деньги к доходу и ставке процента. Функция показывает, что при любом данном уровне дохода величина спроса будет падать с ростом ставки процента и наоборот. Увеличение уровня дохода отразится сдвигом кривой спроса на деньги вправо на величину kY

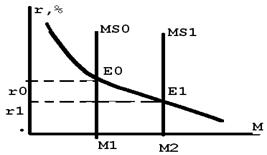

Предложение денег и факторы его определяющие. Денежный и депозитный мультипликатор.