ИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА НЕРВНЫХ ИНЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ БОЛЕЗНЕЙ

Т.В. Лурье, А.С. Федулов

КРОВОСНАБЖЕНИЕ ГОЛОВНОГО И

СПИННОГО МОЗГА

Учебно-методическое пособие

Минск БГМУ

2012

УДК

ББК 56.12 я73

Рекомендовано Научно-методическим советом университета в качестве учебно-методического пособия чч.мм.гггг., протокол № ХХХХ

Авторы: канд. мед. наук, ассист. Т.В. Лурье; доктор мед. наук, проф. А.С. Федулов

Кровоснабжение головного и спинного мозга: учеб.-метод.пособие / Т.В. Лурье [и др.]. – Минск: БГМУ, 2014. – 40с.

Предназначено для студентов 4 курса лечебного факльтета, врачей-интернов, клинических ординаторов.

Введение

Проблема изучения циркуляции крови в головном и спинном мозге чрезвычайно сложна. Объясняется это рядом особенностей мозга — органа, который, представляя собой одно целое, состоит в то же время из многих, различно построенных и различно функционирующих частей [3,с.4].

Жизнь и деятельность мозга зависят от непрерывного притока кислорода и крови к нему.

Мозг состоит из клеточных элементов, требующих для своей жизнедеятельности непрерывного притока кислорода. Функционирование нейронов мозга требует значительных затрат энергии, которую мозг получает через сеть кровоснабжения.

Работу головного мозга и, в частности, его интеллектуальную и аффективную деятельность, уже давно пытались связать с кровообращением в нем. С конца XIX столетия стали появляться работы монографического характера, посвященные изучению циркуляции крови в мозге. Имеются в виду монографии Альтана (1871), Салатэ (1877), Моссо (1881), Нагеля (1889) и др.

Первая же попытка построения целостного учения о циркуляции крови в мозге принадлежит Е.К. Сеппу (1927) [3,с.6].

Кровоснабжение головного мозга

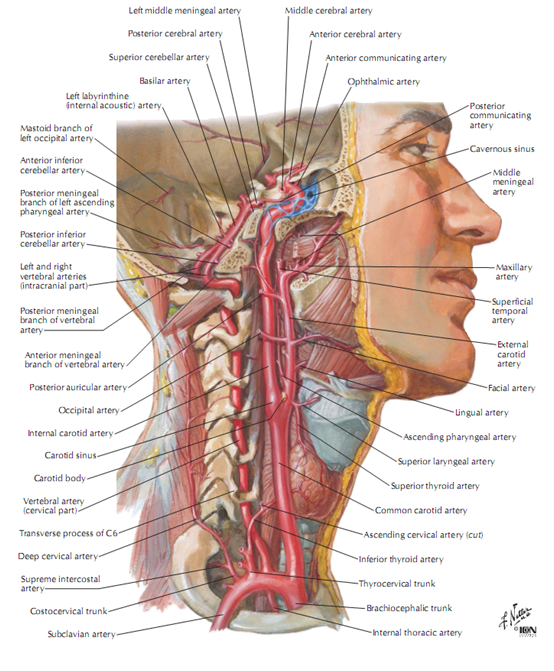

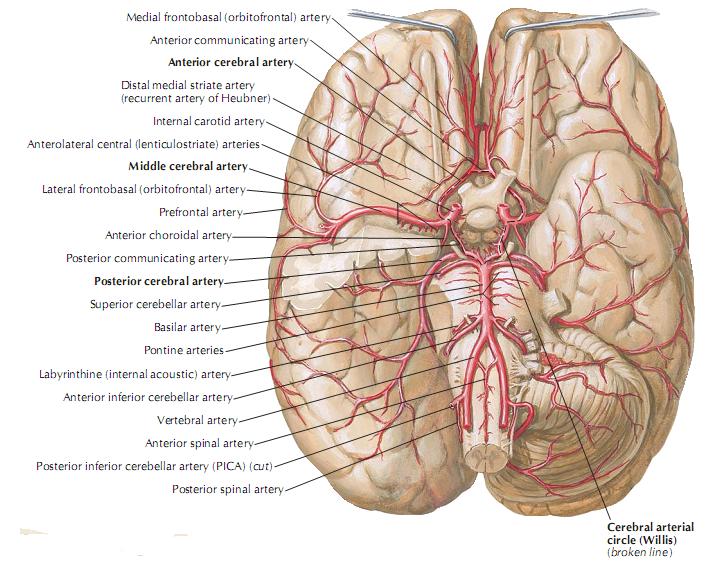

Кровоснабжение головного мозга осуществляется двумя парами магистральных сосудов головы – двумя сонными и двумя позвоночными артериями, которые широко анастомозируют между собой концевыми ветвями, образуя на основании мозга Виллизиев круг (рис. 1). Эти артерии являются истоками 3-х сосудистых бассейнов: парного – каротидного и непарного – вертебробазилярного бассейна артерий.

Сонные артерии обеспечивают около 70-85 % притока крови к мозгу. По разным данным, позвоночные артерии обеспечивают около 15-30 % притока крови к головному мозгу.

Каротидный бассейн

Общая сонная артерия (ОСА) начинается от дуги аорты слева, брахиоцефального ствола справа и, на уровне щитовидного хряща разделяется на поверхностную наружную сонную артерию (НСА) и более глубокую внутреннюю сонную артерию (ВСА) (рис. 1).

У здоровых людей НСА не принимает участия в кровоснабжении головного мозга (ГМ) – имеет значение только для коллатерального кровообращения при сосудистых катастрофах.

|

НСА кровоснабжают верхнюю часть передних отделов шеи и лица и лобно-височные отделы черепа. |

Рис. 1. Артерии головного мозга и мозговых оболочек

ВСА идут в глубине шеи. При прохождении через каротидные каналы каменистой кости ВСА вступают в полость черепа, располагаясь по наружным сторонам турецкого седла и перекреста зрительных путей.

Выделяют экстра- и интракраниальные отделы ВСА. В экстракраниальном отделе ВСА подразделяется на синус и шейный отрезок. В интракраниальном – внутрикостный отрезок, сифон и собственно мозговой. В экстракраниальном отделе ВСА часто подвергается механическому воздействию со стороны патологически измененных соседних тканей (травмы и т.д.). На этом участке она выполняет транспортную функцию и не отдаёт ветвей.

Синус – значительно расширенная часть артерии; богат хемо- и барорецепторами; имеет значение для регуляции мозгового кровотока.

Внутрикостный отрезок – в костном канале пирамидки височной кости. Здесь артерия располается практически горизонтально и отдаёт мелкие ветви к соседним образованиям: ко дну среднего уха, твёрдой мозговой оболочке ската, полулунному узлу n. trigemini, гипофизу.

По выходу из костного канала ВСА образует изгиб (сифон) в кавернозном синусе (рис. 1).

Синус – венозное образование – скопление венозной крови между листками твёрдой мозговой оболочки. В этом месте по соседству с ВСА располагаются глазодвигательные нервы (III, IV, VI) и I ветвь тройничного (V) нерва, которые могут сдавливаться гематомой при ЧМТ с разрывом ВСА – синдром каротидно-кавернозного соустья.

|

Синдром каротидно-кавернозного соустья: 1. Пульсирующий экзофтальм; 2. Пульсирующий шум (аускультативно) над глазницей; 3. Шум и пульсация уменьшаются при сдавлении СА на шее (под углом н/челюсти); 4. Тотальная офтальмоплегия; 5. Незначительные зрительные нарушения; 6. Венозное сопровождение: отёчность, покраснение. |

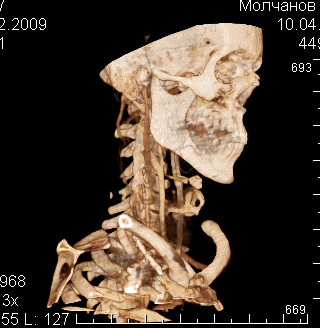

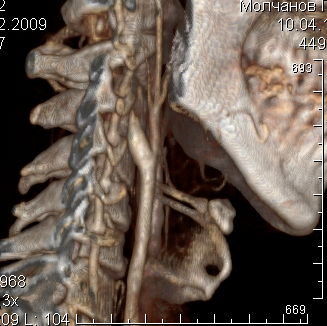

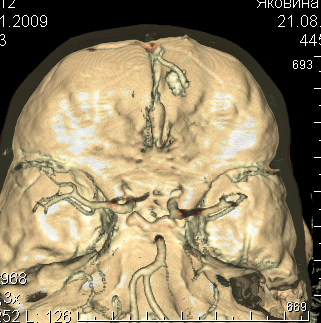

Варианты патологии ВСА представлены на рисунках 2-4.

По выходе из кавернозного синуса через твёрдую мозговую оболочку ВСА направляется в субарахноидальное пространство, где и начинается её собственно мозговой отдел. Здесь на коротком отрезке в 1,5 см артерия разделяется на конечные ветви (рис. 4):

1. Глазничная артерия (a. оphthalmica) – первой отходит от ВСА, направляется к орбите через зрительный канал и располагается под зрительным нервом, кровоснабжая его. Дальше входит в полость глазницы, где кровоснабжает все структуры орбиты: слизистую оболочку основной пазухи, клетки решетчатого лабиринта, большую часть полости носа, твердую мозговую оболочку передней черепной ямки.

|

Конечные ее веточки анастамозируют с конечными ветвями лицевой и внутренней верхнечелюстной артерий, являющимися ветвями НСА, что имеет значение для коллатерального кровообращения. |

2. Задняя соединительная артерия (ЗСА) (a. communicans posterior) – отходит от задней поверхности ВСА кзади и вступает в заднюю мозговую артерию (ЗМА) из вертебробазилярной системы (ВБС) (соединяет два бассейна: каротидный и вертебро-базилярный).

ЗСА отдаёт ветви к (рис. 4):

Зрительному тракту;

Гипоталамусу;

Серому бугру;

Сосковидным телам;

Зрительному бугру (передней его трети);

Задней трети задней ножки внутренней капсулы (чувствительные пути).

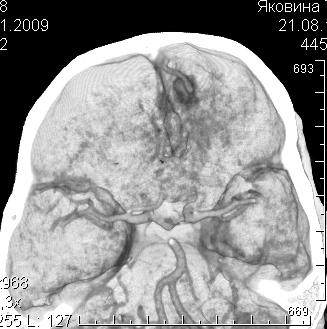

Рис. 2. МР- и

КТ-ангиография: атеросклеротический

стеноз ВСА.

Рис. 2.

МРТ-ангиография: тромбоз правой ВСА.

На МР-АГ интракраниальный сегмент

правой ВСА не визуализируется.

Рис. 3. Селективная

ангиография: аневризма правой ВСА.

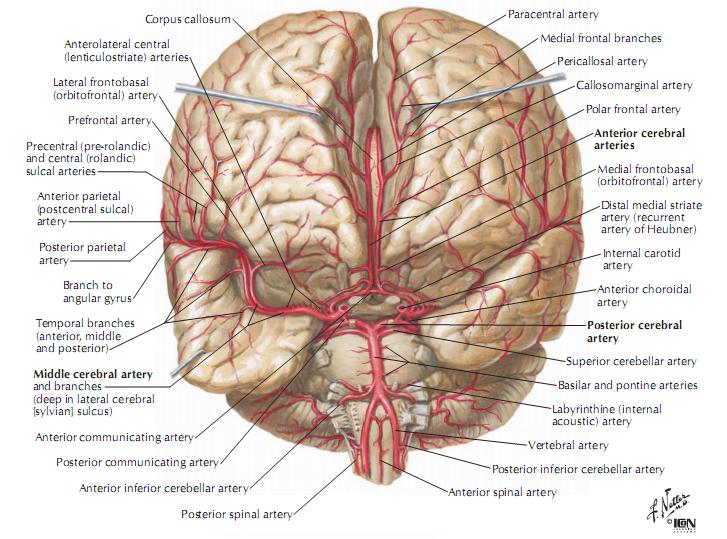

Рис. 4. Артерии головного мозга (вид снизу)

3. Передняя ворсинчатая артерия (ПВА) (a. chorioidea anterior) – отходит от ВСА латеральнее ЗСА, направляется к височному (нижнему) рогу бокового желудочка, где образует переднюю часть сосудистого сплетения.

|

Здесь артерия анастомозирует с задней ворсинчатой артерией из ВБС, что имеет значение для коллатерального кровообращения. |

В зону кровоснабжения ПВА входят образования (рис. 5):

Зрительный тракт;

Латеральные отделы боковых коленчатых тел и соседние участки зрительной лучистости;

Медиальные 2/3 бледного шара (все эфферентные экстрапирамидные двигательные пути);

Передние 2/3 задней ножки внутренней капсулы (кортико-спинальный пирамидный путь);

Часть миндалевидного комплекса;

Крючок и передняя гиппокампова извилина;

Участвует в кровоснабжении среднего мозга, а именно: часть ножек мозга, чёрной субстанции, красного ядра и субталамического ядра.

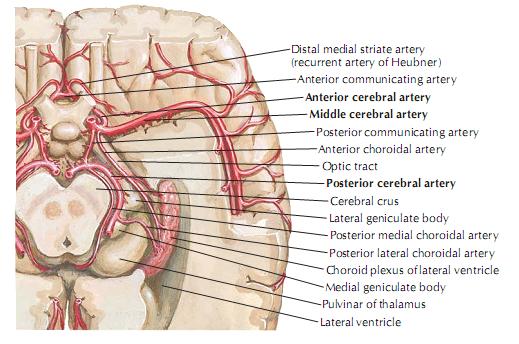

Рис. 5. Артерии головного мозга (вид снизу)

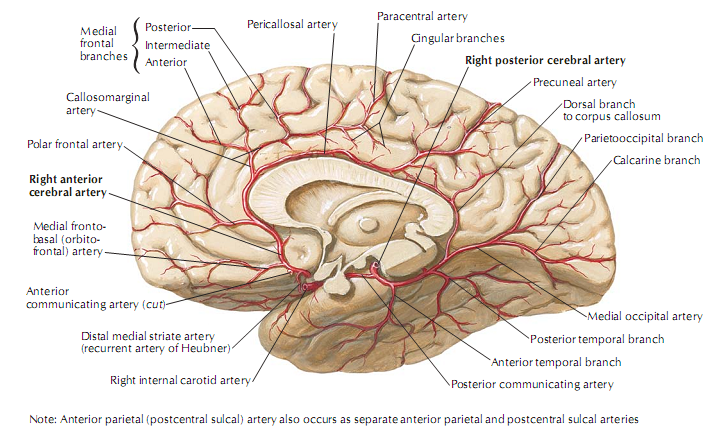

4. Передняя мозговая артерия (ПМА) (a. cerebri anterior) – отходит под прямым углом от ствола ВСА, направляется в межполушарное пространство кпереди, проходя рядом с обонятельным трактом и обонятельной луковицей, кровоснабжая их и прилежащую часть основания лобной доли.

На уровне межполушарной цистерны перегибается на внутреннюю поверхность полушария и разделяется на конечные ветви. Место перегиба – колено артерии. Здесь обе артерии соединяются непарным коротким стволиком – передней соединительной артерией, которая соединяет два каротидных бассейна (левый и правый) и отдаёт мелкие ветви к соседним образованиям: хиазме, зрительному нерву, мозолистому телу (рис. 6).

Передняя мозговая артерия васкуляризирует:

Поверхностные ветви (рис. 7):

|

Внутримозговые (глубокие) ветви (рис. 10):

|

Вариант аномалии ПМА представлен на рисунке 8.

Рис. 6. Артерии головного мозга (фронтальный вид)

Рис. 7. Артерии головного мозга (медиальный вид)

Рис. 8. КТ-ангиография: сосудистая мальформация

ору

и субкортикальное

белое вещество медиальной поверхности

лобной и теменной долей

(в т.ч. и парацентральную дольку

– центр стопы и мочеиспускания);

ору

и субкортикальное

белое вещество медиальной поверхности

лобной и теменной долей

(в т.ч. и парацентральную дольку

– центр стопы и мочеиспускания); олено

и передние 4/5 мозолистого тела –

переднюю часть лимбической системы

(центр эмоций и сложных поведенческих

реакций, частично памяти);

олено

и передние 4/5 мозолистого тела –

переднюю часть лимбической системы

(центр эмоций и сложных поведенческих

реакций, частично памяти);