- •Тема 15: Конституционно-правовые основы организации и осуществления судебной власти и прокуратуры в Российской Федерации План лекции

- •Основная литература

- •Нормативные правовые акты:

- •1. Понятие и общая характеристика судебной системы Российской Федерации

- •2. Конституционные принципы осуществления правосудия

- •Конституционные принципы осуществления правосудия (выделены цветом принципы осуществления правосудия по уголовным делам)

- •3. Судебные органы Конституционный Суд рф, конституционные (уставные) суды субъектов рф

- •Суды общей юрисдикции

- •Арбитражные суды

- •4. Конституционно-правовой статус судей

- •5. Место прокуратуры в системе государственных органов

- •6. Система прокуратуры Российской Федерации

- •7. Принципы организации и деятельности и функции прокуратуры Российской Федерации

Тема 15: Конституционно-правовые основы организации и осуществления судебной власти и прокуратуры в Российской Федерации План лекции

Судебная власть и судебная система в Российской Федерации: общая характеристика

Конституционные принципы осуществления правосудия

Судебные органы

Конституционно-правовой статус судей

Место прокуратуры в системе государственных органов

Система прокуратуры Российской Федерации

Принципы организации и деятельности и функции прокуратуры Российской Федерации

Основная литература

Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации: Учебник для юридических вузов и факультетов. – 5-е изд. – М.: НОРМА - ИНФРА•М, 2006.

Конституционное право России: учебник для студентов вузов / А.С. Прудников и др.; под ред. А.С. Прудникова, В.И. Авсеенко. – 3-е изд. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007.

Конституционное право России: учебник / Отв. ред. А.Н. Кокотов, М.И. Кукушкин. – 2-е изд. – М.: Норма, 2007.

Нормативные правовые акты:

Конституция РФ 1993 г.;

Федеральный конституционный закон от 31 декабря 1996 г. N 1-ФКЗ "О судебной системе Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями)

Закон РФ от 26 июня 1992 г. N 3132-I "О статусе судей в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями)

Федеральный закон РФ от 17 января 1992 г. N 2202-I "О прокуратуре Российской Федерации"(с изменениями и дополнениями)

Федеральный закон от 17 декабря 1998 г. N 188-ФЗ "О мировых судьях в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями)

1. Понятие и общая характеристика судебной системы Российской Федерации

Судебная власть – это вид государственной власти, осуществляемый самостоятельно и независимо только специальными органами государства – судами (в лице судей и привлекаемых в установленном порядке к осуществлению правосудия присяжных и арбитражных заседателей) по выполнению возложенных на них законом задач, функций посредством конституционного, гражданского, уголовного, административного и арбитражного судопроизводства, создающего гарантии законности и справедливости принимаемых судами решений.

Судебной системой государства называется упорядоченная совокупность судов, учрежденных согласно законодательству этого государства, построенная в соответствии с их компетенцией и поставленными перед ними задачами и целями.

Суд – орган государственной власти, уполномоченный осуществлять данный вид государственной власти.

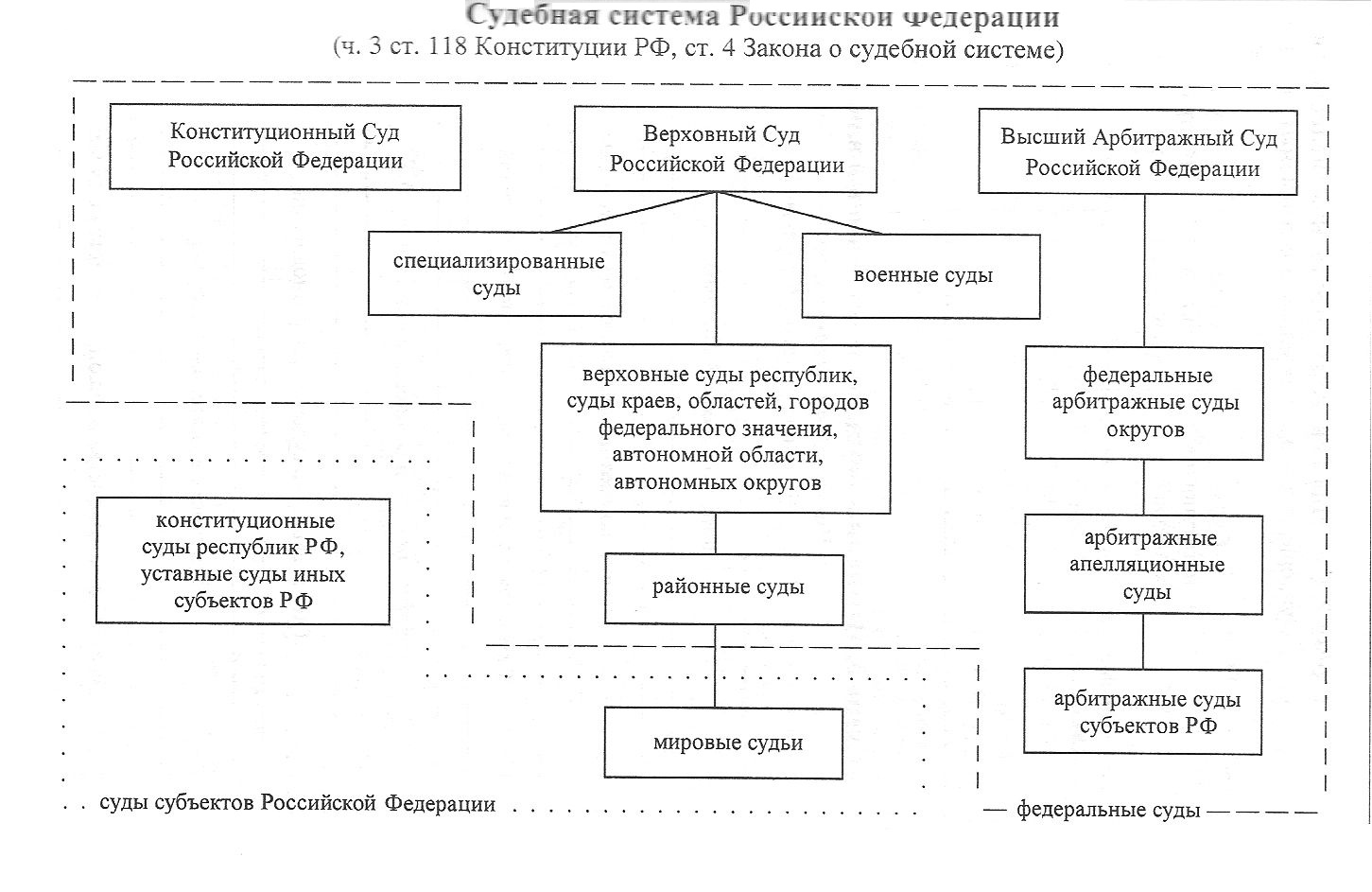

Судебную систему Российской Федерации составляют федеральные суды и суды субъектов Российской Федерации.

К федеральным судам относятся: Конституционный Суд Российской Федерации, федеральные суды общей юрисдикции и федеральные арбитражные суды.

Судами субъектов Российской Федерации являются: конституционные (уставные) суды субъектов Российской Федерации и мировые судьи (см. схему).

Конституционный Суд Российской Федерации, Верховный Суд Российской Федерации, Высший Арбитражный Суд Российской Федерации, созданные в соответствии с Конституцией Российской Федерации, могут быть упразднены только путем внесения поправок в Конституцию Российской Федерации. Другие федеральные суды создаются и упраздняются только федеральным законом.

Должности мировых судей и конституционные (уставные) суды субъектов Российской Федерации создаются и упраздняются законами субъектов Российской Федерации.

Никакой

суд не может быть упразднен, если

отнесенные к его ведению вопросы

осуществления правосудия не были

одновременно переданы в юрисдикцию

другого суда.

Никакой

суд не может быть упразднен, если

отнесенные к его ведению вопросы

осуществления правосудия не были

одновременно переданы в юрисдикцию

другого суда.

Создание чрезвычайных судов в Российской Федерации запрещено Конституцией Российской Федерации, так как их существование ставит под угрозу соблюдение прав и законных интересов участников процессуальных правоотношений.

Устойчивость и стройность судебной системы РФ обеспечивается:

ее конституционным закреплением;

действием на всей территории государства единых принципов и правил судопроизводства;

единообразным применением всеми судами российского законодательства и норм международного права, конституций (уставов) и других законов субъектов Российской Федерации;

обязательностью исполнения на всей территории Российской Федерации судебных постановлений, вступивших в законную силу;

законодательным закреплением единства статуса судей;

финансированием федеральных судов и мировых судей из федерального бюджета.

Правовую основу судебной системы составляют:

Конституция Российской Федерации: глава 7 «Судебная власть» определяет круг органов, правомочных осуществлять правосудие в государстве, способы осуществления судебной власти, требования к лицам, которые могут быть судьями, основы правового статуса судей, ряд принципов осуществления судопроизводства, порядок образования и компетенцию высших судебных органов — Конституционного Суда Российской Федерации, Верховного Суда Российской Федерации, Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, а также принципиальные начала устройства и комплектования органов прокуратуры.

Федеральный конституционный закон от 31 декабря 1996 № 1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации».

Деятельность суда направлена на всемерное укрепление законности и правопорядка, на предупреждение преступлений и иных правонарушений и имеет задачей защиту государства и личности от всяких посягательств.

Основные функции (направления деятельности) судов:

осуществление правосудия;

конституционный контроль;

контроль законности и обоснованности решений и действий государственных органов и должностных лиц;

изучение и обобщение судебной практики;

разработка предложений по совершенствованию законов и иных нормативных правовых актов;

разъяснение действующего законодательства;

иные функции в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Важнейшая функция судебной власти – отправление правосудия. Правосудие можно определить как осуществляемую только судом от имени государства деятельность по рассмотрению и разрешению гражданских, уголовных и иных юридических дел в установленном законом процессуальном порядке.

Правосудие осуществляется посредством конституционного, гражданского, административного, арбитражного и уголовного судопроизводства и базируется на конституционных началах, а также закрепленных в Законе о судебной системе принципах.

Процедура судопроизводства регламентируется процессуальными нормами. Суд всегда должен соблюдать эти нормы при осуществлении правосудия.

Решения судебных органов принимаются именем государства в установленном законом процессуальном порядке. Вступившие в законную силу решения судов, а также их законные распоряжения, требования, поручения, вызовы и обращения являются обязательными для всех без исключения органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений, должностных лиц, граждан, организаций и подлежат неукоснительному исполнению на всей территории Российской Федерации.

При осуществлении правосудия суд, являясь органом судебной власти, не создает общеобязательных норм, а применяет их для разрешения возникших правовых споров.

Иные функции судебных органов в установленных законом случаях полномочия разъяснять, толковать нормы права, признавать их недействительными, а также осуществлять ряд других полномочий.