Тема Методика диагностики физической подготовленности

Физическая подготовленность ребенка характеризуется степенью сформированное у него навыков основных видов движений (бег, прыжки, метание, лазание), развития физических и волевых качеств (быстрота, сила, ловкость, выносливость, гибкость, решительность, настойчивость, выдержка), а также функцией равновесия, координационными способностями. Физическая подготовленность определяется в начале года воспитателями групп совместно с медицинскими работниками детского сада, что позволяет в течение года конкретизировать работу по двигательному развитию детей. Обследование проводится на физкультурных занятиях, во время подвижных игр или в свободное время в индивидуальном порядке. Данные обследования заносятся в тетрадь, которая передается по мере подрастания ребенка из одной возрастной группы в другую. Результаты обследований сравниваются со стандартными количественными и качественными показателями для детей данного возраста. Особо следует отметить, что двигательная деятельность дошкольников младшего и среднего возраста должна оцениваться качественно: уровень овладения движениями (бег, прыжки, метание, лазание) в соответствии с возрастной нормой. Количественная оценка тестов должна производиться только у детей старшего дошкольного возраста.

Критерии и методы оценки физической подготовленности детей

Оценку физической подготовленности следует рассматривать не как единовременное мероприятие, а как целостный процесс, органически сочетающий в себе постоянные наблюдения за ребенком в процессе жизнедеятельности и занятий по физической культуре, хронометраж основных режимных моментов и мониторинг физической подготовленности.

Текущие наблюдения проводятся воспитателем групп и воспитателем по физической культуре под руководством старшего воспитателя. Важность наблюдений за двигательной деятельностью детей как в процессе самостоятельной деятельности, так и в организованных формах работы объясняется тем, что они позволяют отметить разнообразие видов и способов выполнения движений, учитывать особенности эмоционально-мотивационной и познавательной сфер развития. Особенно важно наблюдение за детьми малоподвижными, замкнутыми, отстающими в физическом развитии, и, наоборот, за гиперактивными детьми, с повышенной возбудимостью. Этот анализ даст достаточно объективную информацию не только о двигательных умениях отдельных детей и группы в целом, но и о руководстве воспитателя процессом физического развития.

Текущие педагогические наблюдения – это лишь часть комплексной диагностики физической подготовленности. Проведенный анализ научно-методической литературы и обобщение опыта работы с детьми дошкольного возраста показывают, что в практике физического воспитания детейдошкольников широко используются контрольные упражнения и двигательные задания (тесты), по результатам выполнения которых оцениваются различные стороны физической подготовленности детей от 4 до 7 лет.

В конце учебного года проводится повторная диагностика по всем показателям, оцениваются результаты, намечаются очередные задачи двигательного развития детей.

Перечень показателей развития двигательных навыков и качеств детей 5–7 лет, рекомендованных для оценки физической подготовленности в образовательных программах

Образовательные программы

|

Показатели развития (базовые и дополнительные)

|

“Детство”, 1995 г.

|

Бег на 30 м. Прыжок в длину с места. Прыжок в длину с разбега. Прыжок в высоту с разбега. Прыжок вверх с места. Прыжок в глубину (с поверхности выше уровня пола). Метание предметов весом 250, 80 г. Метание набивного мяча |

“Истоки”, 2001 г.

|

Основные задания: Бег на 10 м с хода. Челночный бег (10 м ? 3). Подбрасывание и ловля мяча. Сохранение статического равновесия. Наклоны вперед из положения стоя. Прыжок в длину с места. Бросок набивного мяча. Дополнительные задания: Отбивание мяча от пола. Бег на 30 м со старта. Прыжок вверх с места. Прыжок в длину с разбега. Бросок теннисного мяча ведущей рукой. Бег на выносливость, дистанция от 500-1500 м. Подъем туловища из положения лежа на спине |

“Из детства – в отрочество”, 2002 г.

|

Бег на 10 м со старта, с ходу. Бег на 30 м со старта. Челночный бег (10 м ? 3). Бег трусцой со средней скоростью. Непрерывные подскоки. Прыжок в длину с места и с разбега. Прыжок в высоту с разбега. Метание на дальность. Метание в цель. Оценка силы и выносливости мышц спины и живота. Вис на согнутых руках на перекладине. Наклоны туловища из положения стоя |

“Примерная общеобразовательная программа воспитания, обучения и развития детей раннего и дошкольного возраста”, 2004 г.

|

Сохранение статического равновесия. Подбрасывание и ловля мяча двумя руками. Прыжок в длину с места. Бег на 30 м. Бросание теннисного мяча удобной рукой |

“Программа воспитания и обучения в детском саду”, 2005 г.

|

Прыжки с высоты до 40 см. Прыжки в длину с места, с разбега; в высоту с разбега; через скакалку. Перебрасывание набивного мяча, бросок предметов в вертикальную и горизонтальную цель. Метание правой и левой рукой в движущуюся цель. Плавание произвольным способом на расстояние 15 м |

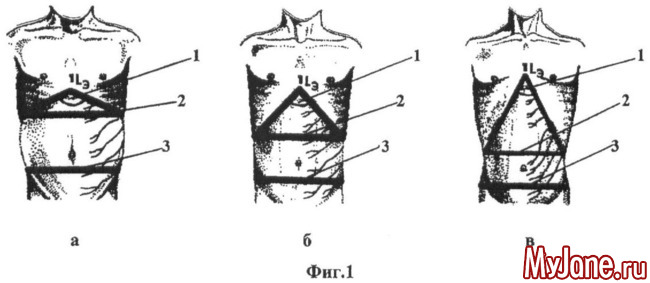

В. Ю. Давыдов (1995) показал, что результаты двигательных тестов у дошкольников в большей степени зависят от типа их конституции. В своем исследовании он использовал традиционную для русской антропологической школы схему В. Г. Штефко и А. Д. Островского, по которой типы конституции подразделяются на астеноидный, торакальный, мышечный и дигестивный.

Астеноидный тип характеризуется тонким скелетом, длинными нижними конечностями, пониженным развитием мышечной и жировой ткани, острым эпигастральным углом, впалым или прямым животом, узкой грудной клеткой и сутулой спиной.

Для торакального типа характерны: развитая грудная клетка и те части лица, которые принимают участие в дыхании, большая жизненная емкость легких, нормальное жироотложение, нормально развитая мускулатура. Форма спины прямая, живот прямой, эпигастральный угол прямой, форма ног нормальная.

Мышечный тип отличается высоким уровнем развития мышечной ткани и костяка, хорошо выраженным контуром мышц при нормальном или умеренно повышенном жироотложении,

рудной клеткой цилиндрической формы средней длины, широкими и высокими плечами, прямой спиной и эпигастральным углом, близким к прямому, округлой или квадратной формой лица.

Дигестивный тип отличается уплощенной спиной, короткой и широкой грудной клеткой конической формы, тупым эпигастральный углом, выпуклым животом, Х-образными ногами, выраженными жировыми складками, развитой нижней третью лица, короткой шеей.

Эпигастральный угол - это угол образованный реберными краями в области грудины, открытый книзу.

Исследования показывают, что в каждой группе дошкольников 4—6 лет, относящихся к одному типу конституции (ас- теноидному, торакальному, мышечному, дигестивному), результаты мальчиков действительно лучше результатов девочек. Однако эта тенденция не сохраняется, когда речь идет о результатах детей разных типов конституции. Например, в беге на 30 м результаты девочек мышечной группы лучше результатов мальчиков всех других групп. То же самое можно сказать и о тесте «прыжок в длину с места»: результаты мальчиков дигестивного типа значительно хуже результатов девочек мышечного и торакального типов.

Гибкость также в значительной степени зависит от типа конституции ребенка. Во все годы (с 3 до 6 лет) девочки показывают лучшие результаты, чем мальчики того же типа конституции. В то же время среди мальчиков лучшие результаты зафиксированы у представителей мышечного типа конституции. Например: в 3 года эти мальчики показывают лучше результат, чем девочки дигестивного типа; в 4 года — лучше, чем девочки астеноидного типа.

Прирост результатов развития гибкости с 3 до 7 лет также имеет значительные отличия у детей разных типов конституции. И у мальчиков, и у девочек самый незначительный прирост наблюдается у представителей астеноидного типа (соответственно 1,2 см и 4,5 см), а самый большой — у представителей мышечного типа (соответственно 4,2 см и 12 см).

В упражнении «подъем туловища» с 3 до 6 лет в каждой конституциональной группе результаты мальчиков лучше результатов девочек. Однако во все годы (с 3 до 6 лет) девочки мышечного типа выигрывают у мальчиков дигестивного типа.

Диагностика физической подготовленности дошкольников должна проводиться по двум блокам: уровень развития физических качеств и степень сформированностй двигательных навыков.( Предложена Филиповой С.А.)

В первый блок целесообразно включать тесты, которые не только хорошо зарекомендовали себя в практике физического воспитания дошкольников, но и разносторонне характеризуют развитие физических качеств детей. Например, челночный бег 5 раз по 6 м, прыжок в длину с места, поднимание туловища в сед из положения лежа за 30 сек.

Челночный бег. Испытуемые пробегают дистанцию 30 метров (5 отрезков по 6 метров), перенося поочередно с линии старта на линию финиша 3 кубика (ребро 7 см).

Тестирование проводится парами. На линии старта устанавливаются два набора кубиков (по 3). На расстоянии 6 метров от линии старта обозначается линия финиша. За линией финиша напротив каждого набора кубиков кладется по обручу. По команде «На старт!» двое тестируемых встают около своих кубиков, по команде «Внимание!» наклоняются к первому кубику, но не касаются его. По команде «Марш!» дети хватают первый кубик, добегают до своего обруча, ставят (не бросают!) кубик в обруч, возвращаются бегом к линии старта, берут второй кубик и снова бегут к обручу, ставят кубик, возвращаются бегом к линии старта, берут третий кубик, бегут к обручу, ставят в обруч третий кубик и встают около обруча, подняв руку вверх, обозначая окончание выполнения теста.

Испытуемым предоставляются две попытки. Учитывается время лучшей попытки в секундах.

Прыжок в длину с места. Ребенок встает у линии старта, касаясь ее носками. Подседая, отводит руки назад и с махом руками вперед выполняет прыжок, приземляясь на две ноги.

Учитывается преодоленное расстояние от линии старта до места соприкосновения пяток с грунтом. Результат оценивается в сантиметрах по лучшему прыжку из двух попыток.

Подъем туловища из положения лежа на спине. Ребенок садится на мат, ноги согнуты в коленных суставах, стопы под нижней рейкой гимнастической стенки, руки на груди скрестно.

Из исходного положения ребенок ложится на спину, коснувшись плечами мата, поднимается в сед и, выпрямляя руки вперед, касается пальцами гимнастической стенки. По команде «Марш!» ребенок старается делать опускание-поднимание туловища как можно быстрее на протяжении 30 сек.

Подсчитывается число полных циклов (цикл считается завершенным, когда ребенок коснулся пальцами перекладины г имнастической стенки).

Второй блок — степень сформированности двигательных навыков — является не только показателем развития ребенка, но и состояния физкультурно-оздоровительной работы в дошкольном учреждении и, в частности, уровня профессиональной компетенции педагога, организующего двигательную деятельность детей. В этот блок могут быть включены, например, такие упражнения, как: метание в цель, прыжки через короткую скакалку за 30 сек., ведение мяча — 30 сек.

Метание теннисного мяча в цель. Метание в обруч диаметром 50 см, высота до центра цели — 1,5 м с расстояния 3 м.

В протокол заносится число попаданий в обруч из 5 попыток.

Прыжки через скакалку. Ребенку предлагается выполнить как можно больше прыжков через короткую скакалку за 30 сек. Количество выполненных прыжков заносится в протокол.

Ведение мяча. Ребенку предлагается отбивать мяч от пола с продвижением вперед в течение 30 сек. Фиксируется количество ударов об пол. При потере мяча ребенок подбирает мяч и снова выполняет отбивание до истечения времени.

В протокол заносится общее количество ударов об пол за 30 сек.