- •Пропедевтика учения о нравах

- •§2 Предыстория наук о поведении

- •§3 На пути к научной дисциплине

- •Биология поведения и эволюция

- •§1 Простейшие регуляторы поведения

- •§2 Высшая форма регуляции активности: Рассудочное поведение

- •Индивидуальная память и научение

- •§1 Привыкание и сенситация – простейшие формы научения

- •§2 Память и научение – как функции головного мозга

- •§3 Формы научения, не связанные с подкреплением

- •§4 Структурно-функциональные основы памяти и научения

- •§5 Поиски механизмов памяти

- •§6 Зависимость мозга от свойств внешней среды

- •Коммуникативное поведение

- •§ 1 Взаимодействия животных как фактор эволюции

- •§2 Типология сообществ

- •§3 Семиотические среды

- •Проблема наследуемого и приобретенного в поведении (животные и люди)

- •§2 Предмет общей психогенетики

- •§3 Генетика поведения

- •§4 Генетическая память

- •§5 Генетика психических функций

- •§6 Проблема эволюции поведения

- •§7 Генетика социального поведения

- •Инстинкты как естественные конфигураторы поведения

- •§1 Анализ внутренних и внешних причин поведения

- •§2 Инстинкт глазами зоопсихолога

- •Элементы сравнительной психологии

- •§1 Археология поведения человека

- •§2 Сравнительная морфология поведения

- •Содержание

§2 Память и научение – как функции головного мозга

На сегодняшний день понятно, что память и научение – это две стороны одной медали. Вместе с тем, становится ясно и то, что нельзя говорить о какой-то единой памяти. Существуют различные формы памяти, которые, по-видимому, связаны с разными системами мозга (пространственно разделены). Но мозг несомненно работает и как целое, как интегрирующий механизм!

Исходные представления о различных типах памяти были восприняты от психологов, изучавших феноменологию памяти. А нейробиологи использовали их классификационные идеи как отправную точку, как направления поиска для объяснения всего феномена памяти.

Мозг как инструмент запоминания и научения

С переходом от ганглионарных центров управления телом скоплений нейронов, которые расположены цепочкой вдоль всего организма, к одному-единственному координирующему центру, представленному головным мозгом, животными была приобретена принципиально новая система адаптации к среде обитания. Вместо «реакций» сформировалось «поведение». Животные могли теперь «вести себя» к неким целям, а затем и «ведать», знать – чего они хотят. Центральная нервная система обладает полностью сформированными механизмами научения и памяти особого «открытого» типа. Мозг как бы специально обращён во вне и представляет собой сложно устроенный регистрирующий механизм, сохраняющий полученную в результате научения информацию в такой форме, которая может оказаться доступной и лечь в основу изменений в поведении.

Что же это за механизм? Его реальное устройство пытаются выяснить уже около ста лет.

Пошаговое научение посредством механизма «стимул – реакция»

Большое значение в психологии получил бихевиористский подход. Впервые разработан Г. Дженнингсом в 1906 году, а манифест бихевиоризма был провозглашён в 1913 году Д. Б. Уотсоном. Суть названной концепции сводится к отрицанию методов самонаблюдения (интроспекции), принятых психологами того времени, и отказу от антропоморфных интерпретаций в исследованиях натуралистов, занимающихся изучением поведения животных. Бихевиористы стали интересоваться только внешними, наблюдаемыми аспектами поведения; согласно доктрине бихевиористов, любые предположения о внутренних психических и мозговых процессах, не поддающихся наблюдению, не научны и могут быть только предметом веры.

Нередко считается, что методическое и эмпирическое оформление бихевиоризма осуществлено Э. Торндайком (1898) и И. П. Павловым (1906, 1927), которые разработали две модели научения на фундаменте врождённых (безусловных) рефлексов. Такая конструкция научения была названа условным рефлексом. По сути дела, условный рефлекс - это индивидуально (в опыте) приобретённая реакция на ранее безразличный раздражитель. Что же эго значит? Новый стимул как бы «склеивается» (ассоциируется) со специфическим врождённым, а следовательно, возникает связь между двумя событиями. Запуск рефлекторного действия инициируется теперь качественно новым условием, но эффект, полностью или частично, имитирует древнюю безусловную реакцию.

Модель И. П. Павлова была выстроена на основе рафинированной методологии научного эксперимента, сложившейся к концу XX века и состоявшей в том, что лабораторный эксперимент должен быть контролируемым и воспроизводимым. Требования «чистоты» эксперимента включали полную изоляцию подопытных животных в специальных камерах и даже фиксацию их в особых станках, ограничивающих движения. В серии классических опытов он заставил собаку выделять слюну, сочетая искусственный стимул (например, звонок) с естественным – кормлением. Естественный стимул играл ведущую роль и должен предъявляться либо сразу после звонка, либо вместе с ним. Вскоре подопытные собаки выделяли слюну в ожидании пищи только при одном включении звонка. Факт возникновения условного рефлекса легко регистрировался по количеству выделяемой слюны. Таким образом выявлялись не только конкретные формы условных рефлексов, но и сложнейшие рефлекторные цепи.

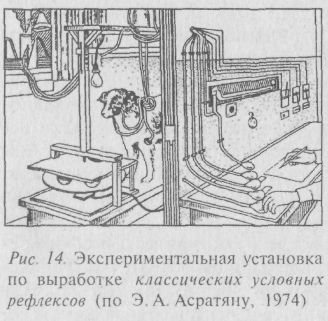

И. П. Павлов обратил внимание, что ассоциативная связь между двумя событиями может снижаться и даже исчезать, если обученному животному долго предъявлять один только условный сигнальный стимул (звонок). Это явление называется угашение (торможение угасительное). Таким образом, научение в моделях Павлова было эффект зависимым. Модель «обогащения» поведения или научения, вырабатываемая, навязываемая подопытным животным учёными экспериментаторами, называется «классическим» условным рефлексом (рис. 14).

П араллельно

исследованиям И. П. Павлова и независимо

от него, Э. Торндайком с 1898 года

разрабатывалась другая модель формирования

условных рефлексов, которая тоже

опиралась на лабораторные эксперименты.

араллельно

исследованиям И. П. Павлова и независимо

от него, Э. Торндайком с 1898 года

разрабатывалась другая модель формирования

условных рефлексов, которая тоже

опиралась на лабораторные эксперименты.

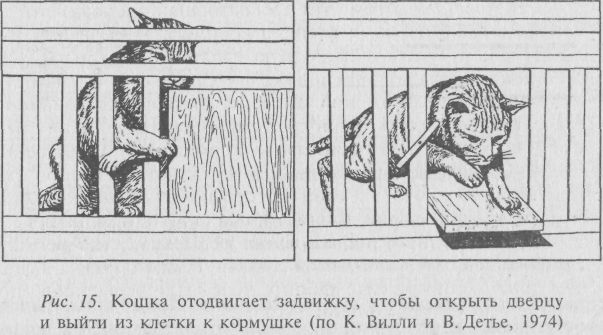

Модель Торндайка основана на активном поведении животного (в искусственных условиях). Торндайк изобрёл первую надёжную и прямую методику количественной оценки процессов научения у животных – так называемую «проблемную клетку» (рис. 15). Голодную кошку помещали в проблемную клетку, около которой снаружи находилась пища.

Кошка могла добраться до пищи, только оттянув задвижку, запирающую дверцу (рис. 16). Торндайк заметил, что, прежде чем потянуть задвижку, кошка совершает ряд различных движений и попыток; он назвал это научением путем проб и ошибок. Торндайк обнаружил, что после нескольких сеансов обучения в клетке кошка делает меньше бесполезных попыток для отыскания задвижки, так что с каждым опытом время, необходимое для освобождения из клетки, постепенно сокращается. Это сокращения времени служит мерой научения. Торндайк установил также важность подкрепления. Он обнаружил, что научение идёт быстрее, если вознаграждаются не все попытки, а только правильные действия. Этот факт, который Торндайк назвал «законом эффекта», лежит в основе выработки инструментальной условной реакции (оперантного обусловливания), когда определённое поведение животного приводит к вознаграждению. Кроме того, был продемонстрирован перенос приобретённого навыка, выражающийся в том, что тренировка в выполнении одних операций улучшает выполнение других, в чём-то сходным с ними.

Реакции, активно вырабатывающиеся у животных в опытах по методу Э. Торндайка, называют «инструментальными» условными рефлексами. Поведенческие реакции, формирующиеся в данных условиях, называются инструментально-обусловленным или оперантным поведением, а реакции, выработанные в классических условиях (по Павлову) условно-рефлекторным поведением.

В первой трети XX века нейрофизиологи уверовали, что выработка условных связей – единственный способ научения. Эта позиция была отчётливо выражена Эдвардом Толменом в его обращении к Американской психологической ассоциации в 1938 году:

Разрешите мне закончить теперь заключительной исповедью в своей вере. Я считаю, что всё важное в психологии (исключая разве такие материи, как построение супер-эго, то есть всё, кроме вещей, связанных с обществом и речью) может быть исследовано в своей сути путём дальнейшего экспериментального и теоретического анализа того, что определяет поведение крысы на развилке лабиринта.

Психофизиолог из Гарварда, продолжатель линии Э. Торндайка Фредерик Скиннер в 50-е годы утверждал, что новорождённый ребенок или детёныш животного – лишь физиологически полноценный организм. С «поведенческой» точки зрения это tabula rasa– «чистая доска», на которой последующий опыт будет оставлять следы, определяющие всё дальнейшее поведение. Они полностью сводили поведение к последовательное'™ стимулов и реакций. Организмы на опыте узнают, за какими стимулами следуют приятные раздражители (вознаграждения, или положительное подкрепление), и у них вырабатываются соответственные реакции. Формальные термины положительное и отрицательное подкрепление – это элементы сознательной попытки бихевиоризма утвердить себя как абстрактную науку, язык которой не должен ассоциироваться с повседневным опытом. Отсюда следовало, что объекты эксперимента не только не мыслят, но и не «ведут себя», не действуют; вместо того они «выдают элементы поведения», или операнты. Идеальная наука, к которой стремились эти психологи, больше походила на физику, чем на биологию, и служила наглядным примером необыкновенной привлекательности такой весьма нетипичной науки для введенных в заблуждения завидующих представителей других наук.

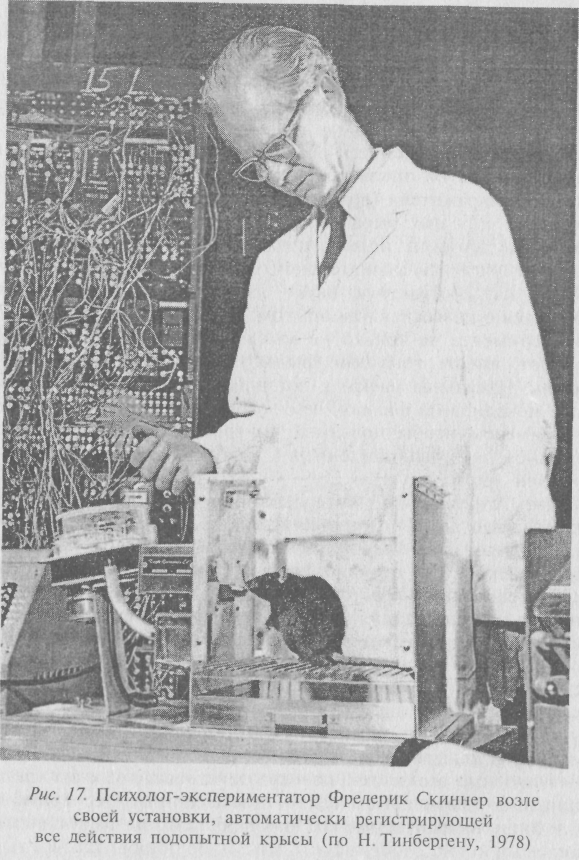

В своём стремлении к «идеальным» экспериментах Ф. Скиннер уходил гораздо дальше предшественников. Подопытные животные у него полностью изолировались от внешнего мира на всё время эксперимента и, как правило, помещались в звуконепроницаемый металлический ящик с автоматизированным оборудованием, работающим по заданной программе, что позволяло исследователю покидать помещение лаборатории во время опыта («ящик Скиннера»). Ход опыта и его результаты регистрировались автоматически (рис. 17). Ф. Скиннер утверждал, будто поведение животного можно «сформировать» таким образом, что оно будет нажимать только одну из нескольких педалей, нажимать её строго определённое количество раз или, скажем, только после включения света. Что важно – животные в опытах Скиннера действовали как бы «по своей инициативе», разгадывая задачи, поставленные экспериментатором, и лишь направляемые его «поощрением или наказанием».

Бихевиористы, особенно в США и Великобритании, выхолащивали биологическую сущность животных, с которыми они работали, относясь к ним как к «живым автоматам». Все их неожиданные уклонения в поведении от запланированных схем, расценивались как случайные помехи и с досадой отвергались (бестолковые звери!).

Столкновение с фактами реальной жизни животных стало источником чуть ли не замешательства в рядах бихевиористов (один психолог написал даже статью, которую – видимо, не вполне чувствуя иронию, озаглавил «Недостойное поведение животных»). Так, например, крысы легко обучаются ориентироваться в лабиринте и различать запахи. Голуби, напротив, неважно различают запахи, а лабиринт для них построить трудно, хотя в принципе возможно. В то же время их легко обучить различению цветов и форм и с помощью пищевого подкрепления заставить клевать, например световые пятнышки красного, а не зеленого цвета. Многие птицы, в том числе почтовые голуби, хотя и не могут ориентироваться в лабиринте, обладают феноменальной способностью строить внутренние карты окружающего мира, находить дорогу к пунктам, удалённым на тысячи миль, или запоминать места, в которых они гнездились или оставили запас корма. Такие биологические ограничения на способность обучаться, несомненно, связаны с эволюционной историей тех же крыс и голубей, протекавшей в природных условиях.

К настоящему времени становится ясно, что бихевиористские модели, где условный (сигнальный) раздражитель теснейшим образом ассоциировался с безусловным (подкреплением), являются лишь одним из множества реально существующих способов научения. К сожалению, на исследование мельчайших деталей процедур обусловливания и подкрепления было истрачено слишком много сил, средств и времени. Конечно же, благодаря усилиям последователей Павлова было сделано немало открытий. Например, выяснены пути проведения нервных импульсов от периферических рецепторов по нервам и по «восходящим» путям спинного мозга – к центрам анализа в головном мозге, а от этих самых центров – обратно (по путям «нисходящим») к исполнительным органам, обеспечивающим самые разнообразные функции. Наряду с этим, в головном мозге были локализованы и сами центры управления периферическими функциями.