- •Пропедевтика учения о нравах

- •§2 Предыстория наук о поведении

- •§3 На пути к научной дисциплине

- •Биология поведения и эволюция

- •§1 Простейшие регуляторы поведения

- •§2 Высшая форма регуляции активности: Рассудочное поведение

- •Индивидуальная память и научение

- •§1 Привыкание и сенситация – простейшие формы научения

- •§2 Память и научение – как функции головного мозга

- •§3 Формы научения, не связанные с подкреплением

- •§4 Структурно-функциональные основы памяти и научения

- •§5 Поиски механизмов памяти

- •§6 Зависимость мозга от свойств внешней среды

- •Коммуникативное поведение

- •§ 1 Взаимодействия животных как фактор эволюции

- •§2 Типология сообществ

- •§3 Семиотические среды

- •Проблема наследуемого и приобретенного в поведении (животные и люди)

- •§2 Предмет общей психогенетики

- •§3 Генетика поведения

- •§4 Генетическая память

- •§5 Генетика психических функций

- •§6 Проблема эволюции поведения

- •§7 Генетика социального поведения

- •Инстинкты как естественные конфигураторы поведения

- •§1 Анализ внутренних и внешних причин поведения

- •§2 Инстинкт глазами зоопсихолога

- •Элементы сравнительной психологии

- •§1 Археология поведения человека

- •§2 Сравнительная морфология поведения

- •Содержание

Биология поведения и эволюция

Чтобы быть мозговитым, не обязательно иметь мозги.

М. Боден

Введение. Типология поведенческих реакций

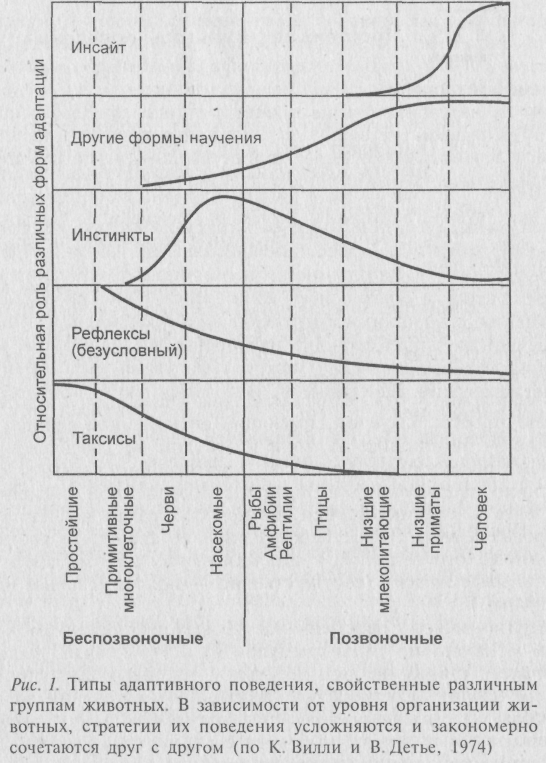

С общебиологической и нейробиологической точек зрения, всех представителей животного мира возможно расположить в виде ряда (или рядов), где порядок будет диктоваться возрастающей сложностью, разнообразием их внешней активности (дифференцированностью поведения). В целом, если оценивать только индивидуальные характеристики поведения животных, такие ряды мало чем будут отличаться от классических классификационных рядов зоологов, использующих в своей работе совсем другие – внешние, телесные признаки. Тогда возникает вопрос – о чём это говорит и что это даёт учёному или практику? Прежде всего, в таких линейно упорядоченных рядах появляется возможность классификации поведения. И, конечно, такие классификации появились. Более всего известна схема классификации поведения, выделяющая пять типов адаптивных реакций: таксисы, рефлексы, инстинкты, рассудочная деятельность, разные формы научения.

Этот список представляет собой пять способов решения задач жизнеобеспечения у животных. Каждый из перечисленных способов активного реагирования, чётко определяется принципом организации систем, которые управляют поведением. Говоря иначе, за каждым из названных типов поведения стоит определённый гип устройства нервной системы.

Очень важно заметить, что приведённая классификационная последовательность очень привлекательна для биологов-эволюционистов. А причиной интереса является то, что характерные особенности названных типов хорошо согласуются с существующими представлениями о прогрессивном усложнении механизмов управления в организме (эндокринной и нервной системах). Конечно же, при параллельном совершенствовании механизмов, поставляющих информацию о внешних событиях (сенсорных системах). Опираясь на замеченную закономерность и сопоставляя формы поведения в ходе прогрессивной эволюции, можно обнаружить весь долгий путь совершенствования поведения на основе видового и индивидуального опыта (рис. 1).

В руководствах по сравнительной и эволюционной биологии, излагая материал о типах поведения животных, нередко говорят о некой эволюционной лестнице или шкале сложности, вдоль которой можно расположить все организмы, живущие и жившие на Земле. Поскольку поведение совершенствуется вместе с телом, то предполагается, что «примитивные» организмы отличаются от «высокоразвитых» ещё и тем, что у более развитых существ и поведение более совершенное. Здесь, конечно, есть свои трудности, ведь эволюция телесных форм неплохо «документирована» и изучается по ископаемым остаткам животных или растений, которые подобны «вещественным доказательствам» процесса эволюции, хоть и весьма не полным. А получить прямые сведения о ходе эволюции поведения мы не в состоянии, так как «ископаемые» не способны как-либо «себя вести» и, тем самым, предъявить учёным архаичные формы или стадии становления поведения. Поэтому приходится довольствоваться косвенными методами.

Воспользуемся и мы одним из таких методов – методом аналогии, который лежит в основе сравнительной анатомии. При этом нам будет необходимо помнить посылку, что анатомические признаки как материал для сравнительного анализа, ничем не отличаются от признаков поведения. Тем более это справедливо, что пока предстоит анализировать только принципиальные, «стратегические» отличия между типами поведенческих реакции, увязывая их с принципиальными особенностями в анатомической организации животных и с уровнем сложности такой организации.

Какое значение имеет знание сравнительной и эволюционной нейробиологии для психологов? Думается, что достаточно важное. Психологам как специалистам по «самоуправлению» человеческого организма следует помнить, что наиболее архаичные типы приспособительной активности животных вовсе не исчезают в ходе эволюционного процесса. Чаще всего они приспосабливаются к нуждам более совершенных стратегии, становясь необходимыми частями качественно новых механизмов адаптации организма.