- •Некроз эпителия извитых канальцев почки

- •Влажная гангрена легких

- •Амилоидная дистрофия селезенки(очаговая)

- •Амилоидная дистрофия почки

- •Гиалиноз соединительной ткани капсулы и трабекул лимфатического узла

- •Печень при механической желтухе

- •Гемосидероз селезенки

- •Гемосидероз печени

- •Гематоидин в селезенки

- •Антракоз легких

- •Меланоз легких

- •Меланосаркома кожи

- •Ме ланоз печени

- •Атрофия печеночных балок при застойной гиперемии

- •Б урая атрофия печени и нфильтративное ожирение печени (окраска гемотоксилин-эозином)

- •Инфильтративное ожирение печени (окраска Суданом III)

- •Смешанная жировая дистрофия печени

- •Гипертрофия сердечной мышцы

- •Р егенерация соединительной ткани р егенерация эпителия кожи

- •Острая застойная гиперемия и отек л егкого

- •Д иапедезное кровоизлияние в почке

- •К ровоизлияние per rhexin в скелетную мышцу при ценкеровском некрозе

- •Г еморрагический инфаркт почки

- •К расный тромб

- •Фибринозная (крупозная) пневмония

- •1 .Стадия красной гепатизации

- •2.Стадия серой гепатизации

- •Хронический катар тонкого отдела к ишечника.

- •Острая катараральная бронхопневмония

- •Э мболический гнойный нефрит (микроабцессы почки)

- •Гнойная бронхопневмония

- •К арнифицирующая гнойная бронхопневмония Флегмона подкожной клетчатки

- •Геморрагическая пневмония

- •А трофический цирроз печени

- •Б илиарный цирроз печени

- •Острый интерстициальный нефрит

- •Фиброма

- •Мягкие фибромы

- •Твердые фибромы

- •П апилома твердая а деномы

- •Плоскоклеточный ороговевающий рак кожи (канкроид)

- •Печень при лимфоидном лейкозе крупного рогатого скота

- •Селезенка при миелоидном лейкозе крупного рогатого скота

- •Лейкозное поражение сердца крупного рогатого скота

- •Патологическая анатомия

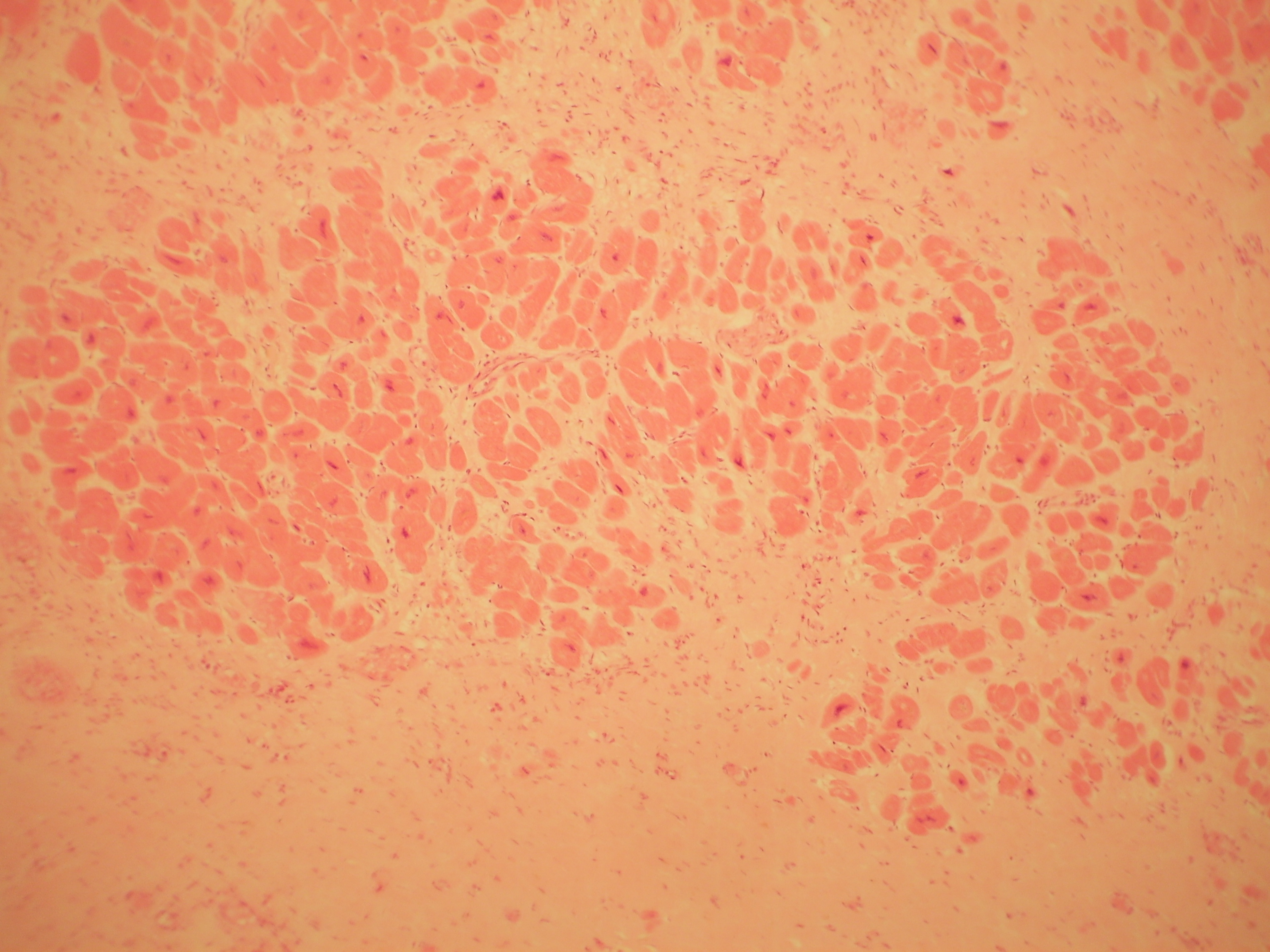

Гипертрофия сердечной мышцы

Гипертрофия сердечной мышцы развивается при повышении функциональной нагрузки сердца вследствие препятствий для нормального оттока крови, например при пороках клапанов, изменения аорты, нефритах, эмфиземе легких и т.п. Чаще всего гипертрофируется мышца левого желудочка, реже правого или обоих вместе. Иногда наблюдается общая гипертрофия сердечной мышцы всех отделов (при комбинированных пороках). Гипертрофированная мышца выравнивает нарушенное кровообращение, компенсирует развившийся порок (рабочая компенсаторная гипертрофия). Степень гипертрофии зависит от причины (места) и длительности процесса различна. Чтобы правильно оценить изменения мышечных волокон при гипертрофии, целесообразно (для сравнения) параллельно просматривать препарат нормальной мышцы . Исследуя препарат под малым увеличением, можно видеть, что общее строение (архитектоника) мышечной ткани не изменено. Однако обращает на себя внимание утолщение мышечных волокон и увеличение в объеме их ядер, имеющих округлую или неправильную форму и более бледную окраску гематоксилином по сравнению с нормальными. При большом увеличении отчетливо видно, что гипертрофированные мышечные волокна богаче саркоплазмой, миофибриллы утолщены и их больше, чем в нормальных волокнах. Это особенно хорошо заметно на поперечных срезах. Наряду с гипертрофией мышечных волокон наблюдается разрастание интерстициальной соединительной ткани. Макроскопически гипертрофированное сердце в большей или меньшей степени увеличено в объеме, тяжелее нормального, с упругими, плотными коричневато-красными утолщениями (в соответствующих отделах) стенками. На разрезе отчетливо виден рисунок мышцы. В полости гипертрофированного отдела резко выступают увеличенные в объеме папиллярные мышцы и утолщенные трабекулы.

Р егенерация соединительной ткани р егенерация эпителия кожи

Для изучения регенерации эпителия кожи материал для гистологического препарата берут с края заживающей раны с таким расчетом, чтобы в него вошли регенерирующий эпителий, подлежащая соединительная ткань, а также часть нормальной кожи. При малом увеличении необходимо найти границу поврежденной кожи с неповрежденной. Эта граница выражена очень рельефно потому, что во вновь образованной (регенерирующей) ткани нет волосяных луковиц и футляров, сальных и потовых желез. Эпителий, выстилающий эту ткань, недифференцирован, в частности почти полностью лишен рогового слоя. Передвигая препарат, следует ознакомиться с расположением покровного эпителия и характером его роста. В участках, где подлежащая соединительная ткань довольно зрелая, то есть состоит главным образом из фибробластов, фиброцитов и коллагеновых волокон, эпителий покрывает ее в виде ровной пластинки из нескольких слоев клеток. Там же, где подлежащая соединительная ткань сравнительно молодая (ранняя стадия развития грануляционной ткани), у эпителия нет ровных границ и местами он углубляется в виде ветвящихся отростков в подлежащую грануляционную ткань. Такая картина бывает в длительно заживающей ране, из-за чего ее края долго остаются несросшимися. Подобное отмечают и в тех ранах, края которых сближены хирургическим швом, но эпителий противоположных краев находится не на одном уровне (например, производящий слой эпидермиса одного края находится на роговом слое другого края). При таком соединении краев эпителизация раны протекает дольше обычного. В таких случаях от производящего слоя противоположных краев в подлежащую соединительную ткань врастают ветвящиеся ростки, и только тогда, когда последние соединяются под общим старым эпителиальным покровом, наступает стойкое восстановление непрерывности. При заживлении раны с нагноением, когда края ее далеко отстоят друг от друга, эпителизация может несколько опережать рост соединительной ткани. Эпителий, достигнув края, спускается пластинкой по стенки раны, иногда довольно глубоко, и отдает отростки в подлежащую грануляционную ткань. При большом увеличении необходимо детально изучить пролиферирующий эпителий и подлежащую соединительную ткань. Растущий эпителий отличается от обычного отсутствием дифференцировки на слои, особенно ближе к краю, и формой клеток. Во вновь образованном эпителии клетки крупные, сочные, с темноокрашенными ядрами. Местами на краю раны эпителий может состоять только из одного или двух слоев округлых клеток. Кроме того, если видны углубляющиеся эпителиальные ростки, следует подчеркнуть, что они имеют слабо выраженную границу с подлежащей грануляционной тканью. Эта граница, как по окраске, так и по форме клеток трудно различима или совершенно сглажена. Следует также проследить переход молодой соединительной ткани в зрелую, который хорошо заметен во время передвижения препарата от стенки раны до неповрежденной части кожи. На стенке или на краю ран, еще не заживших, заметно то или иное количество гнойно-некротических масс (рис.33). В ранах, у которых края соединились или были соединены хирургическим швом, интересно проследить ход волокон соединительной ткани и фибробластов в виде мостика, соединяющего один край с другим – противоположным.

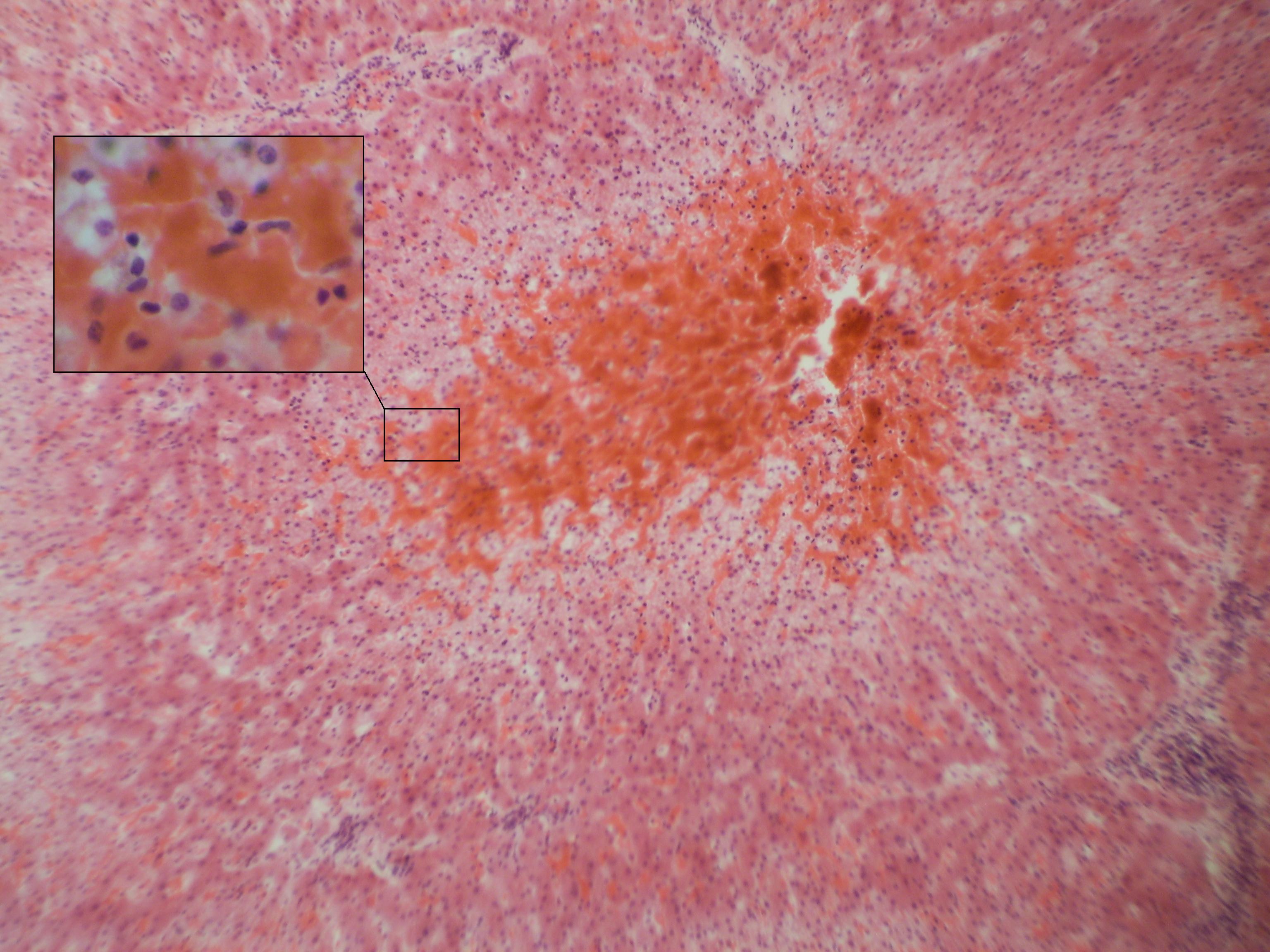

О страя

застойная гиперемия печени

страя

застойная гиперемия печени

Венозная гиперимия печени встречается довольно часто и бывает выражена сильнее, чем венозная гиперемия других органов брюшной полости. Происходит это потому, что всякие затруднения тока крови в задней полой вене в первую очередь отражаются на печеночной вене. Рассматривая препарат при малом увеличении микроскопа, необходимо в первую очередь обратить внимание на центральные части долек. Вследствие особенностей кровообращения в печени первые изменения наступают, как правило в районе центральных вен. Последние, а также впадающие в них внутридольковые капилляры сильно расширены и заполнены кровью (рис.36.). На периферии долек, ближе к междольковой соединительной ткани, гиперемия выражена слабо или отсутствует. Балки в центре долек более или менее истончены и раздвинуты друг от друга, а в отдельных дольках как бы распались на группы клеток. Создается впечатление, что эти группы клеток или даже отдельные печеночные клетки свободно располагаются среди скопищ эритроцитов. Такое впечатление усиливается еще тем, что при обычной гематоксилин-эозиновой окраске стенки сильно расширенных капилляров остаются незаметными. Затем переходят к изучению деталей препарата при большом увеличении микроскопа, обращая внимание на центральные и периферические части долек. Печеночные балки центров долек тонкие, местами разорваны. Границы печеночных клеток неотчетливы, а их ядра в основной массе уменьшены, темно красятся , и часть их имеет неровные, зубчатые контуры – состояние пикноза. В печеночных клетках иногда можно обнаружить желто-коричневые или бурые зернышки пигмента липофусцина, что объясняется длительным нарушением в них обмена веществ. Цитоплазма печеночных клеток средней и периферической части долек часто содержит неокрашенные ячейки. Последние соответствуют каплям жира, которые при обработке среза спиртом оказались растворенными. Среди ожиревших клеток часто встречаются перстневидные формы, сходные с клетками жировой ткани. Все тело таких клеток занято одной жировой каплей, а ядро оттеснено к его периферии. Макроскопически печень с поверхности и на разрезе пестрая, имеет рисунок мускатного ореха (мускатная печень). Обусловлено это тем, что центры долек вследствие скопления там крови окрашиваются в красный, буровато-красный или сине-красный, периферия – в бледно серый или серо-желтый (от жира) цвет. Объем печени несколько увеличен, капсула напряжена, с поверхности разреза стекает много темной – венозной крови.

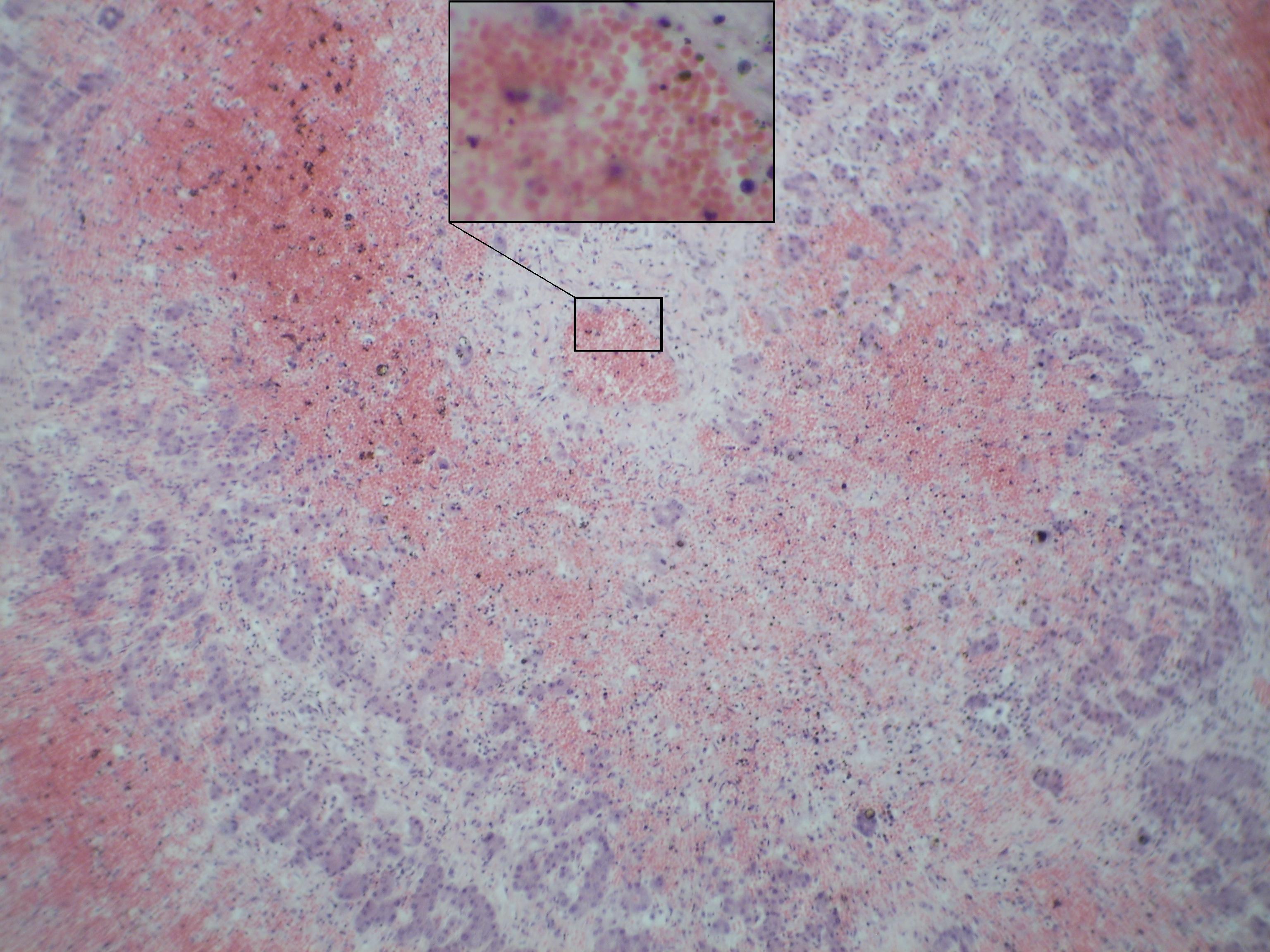

Х роническая

застойная гиперемия печени

роническая

застойная гиперемия печени

Изучая препарат под малым увеличением, отмечают, что в центре долек кровь почти отсутствует. Периферия же долек, наоборот, полнокровна, и здесь можно видеть остатки сохранившихся печеночных балок. Далее отмечают утолщение стенок центральных и сублобулярных вен и разрастание вокруг них волокнистой соединительной ткани (рис.38). Просветы этих вен несколько спавшиеся. В одних из них содержится еще немного крови, а другие запустевшие. Между дольками вокруг триад также повышенное количество волокнистой соединительной ткани. При большом увеличении препарат начинают просматривать с центра долек, где устанавливают отсутствие печеночных балок и замещение их новообразованной волокнистой соединительной тканью при одновременном утолщении стенок центральных вен. Коллагеновые волокна постепенно стягивают внутридольковые капилляры и центральные вены, приводят их к запустению, отчего гиперемия заметна в основном только на периферии долек. Сохранившиеся на периферии долек печеночные клетки и эндотелий сосудов содержат пылевидные, коричневатого цвета зернышки пигмента гемосидерина, образование которого явилось следствием распада эритроцитов. Разращение соединительной ткани отмечают также вокруг долек, главным образом по ходу суб- и интралобулярных вен. Макроскопически печень в этой стадии до некоторой степени сохраняет мускатный рисунок; в то же время она более плотной консистенции и может быть несколько уменьшена в объеме – застойный цирроз печени. Уплотнение печени обусловлено разрастанием в ней соединительной ткани. Степень уплотнения является показателем давности процесса.