- •Некроз эпителия извитых канальцев почки

- •Влажная гангрена легких

- •Амилоидная дистрофия селезенки(очаговая)

- •Амилоидная дистрофия почки

- •Гиалиноз соединительной ткани капсулы и трабекул лимфатического узла

- •Печень при механической желтухе

- •Гемосидероз селезенки

- •Гемосидероз печени

- •Гематоидин в селезенки

- •Антракоз легких

- •Меланоз легких

- •Меланосаркома кожи

- •Ме ланоз печени

- •Атрофия печеночных балок при застойной гиперемии

- •Б урая атрофия печени и нфильтративное ожирение печени (окраска гемотоксилин-эозином)

- •Инфильтративное ожирение печени (окраска Суданом III)

- •Смешанная жировая дистрофия печени

- •Гипертрофия сердечной мышцы

- •Р егенерация соединительной ткани р егенерация эпителия кожи

- •Острая застойная гиперемия и отек л егкого

- •Д иапедезное кровоизлияние в почке

- •К ровоизлияние per rhexin в скелетную мышцу при ценкеровском некрозе

- •Г еморрагический инфаркт почки

- •К расный тромб

- •Фибринозная (крупозная) пневмония

- •1 .Стадия красной гепатизации

- •2.Стадия серой гепатизации

- •Хронический катар тонкого отдела к ишечника.

- •Острая катараральная бронхопневмония

- •Э мболический гнойный нефрит (микроабцессы почки)

- •Гнойная бронхопневмония

- •К арнифицирующая гнойная бронхопневмония Флегмона подкожной клетчатки

- •Геморрагическая пневмония

- •А трофический цирроз печени

- •Б илиарный цирроз печени

- •Острый интерстициальный нефрит

- •Фиброма

- •Мягкие фибромы

- •Твердые фибромы

- •П апилома твердая а деномы

- •Плоскоклеточный ороговевающий рак кожи (канкроид)

- •Печень при лимфоидном лейкозе крупного рогатого скота

- •Селезенка при миелоидном лейкозе крупного рогатого скота

- •Лейкозное поражение сердца крупного рогатого скота

- •Патологическая анатомия

Национальный аграрный университет

Южный филиал «Крымский агротехнологический университет»

Кафедра анатомии и физиологии

Лукашик Г. В.

Электронный вариант атласа по «Патогистологи » для самостоятельной работы по дисциплине «Патологическая анатомия»

(для студентов 3го и 4го по специальности «Ветеринарная медицина»)

Симферополь 2008г.

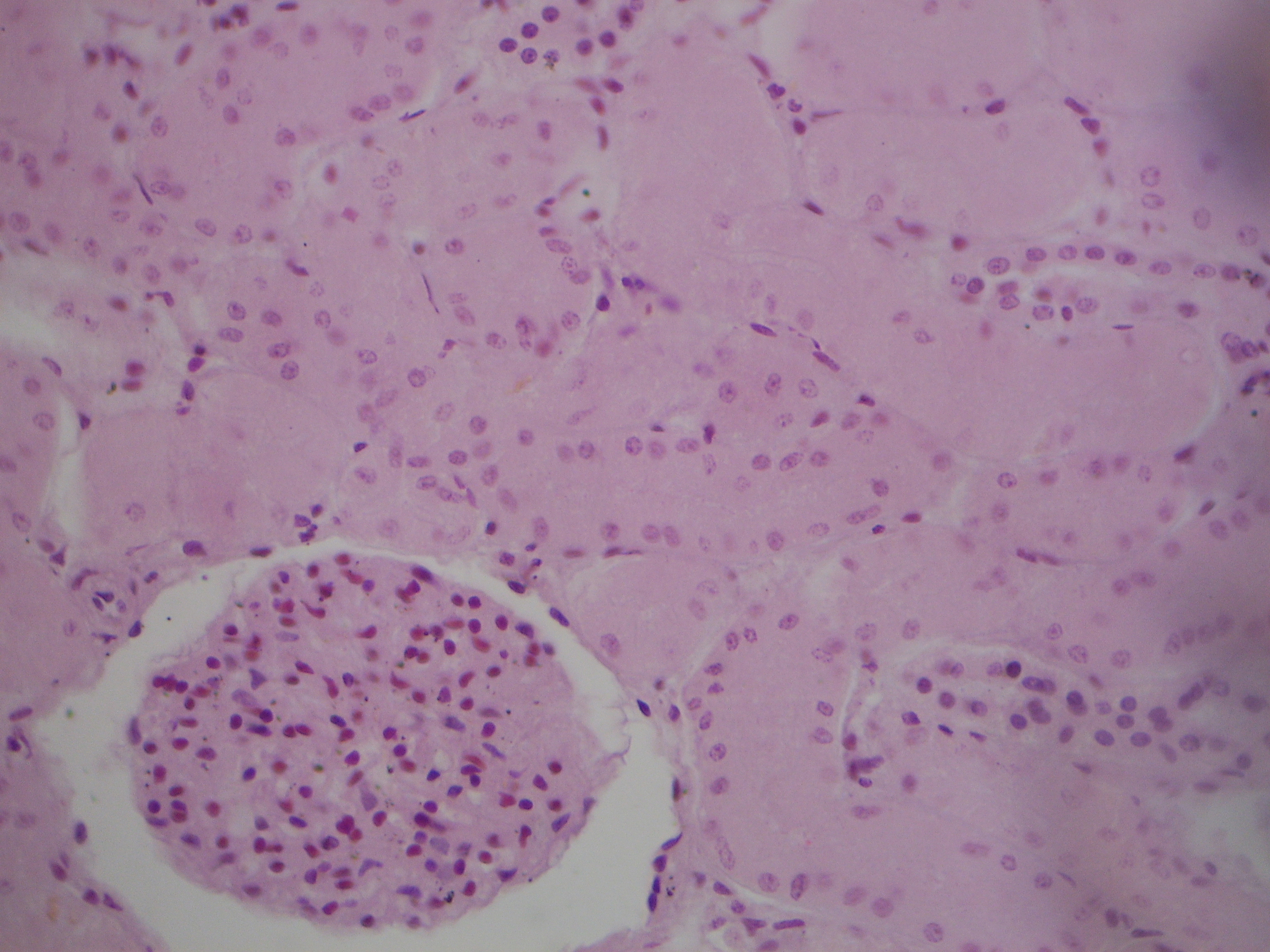

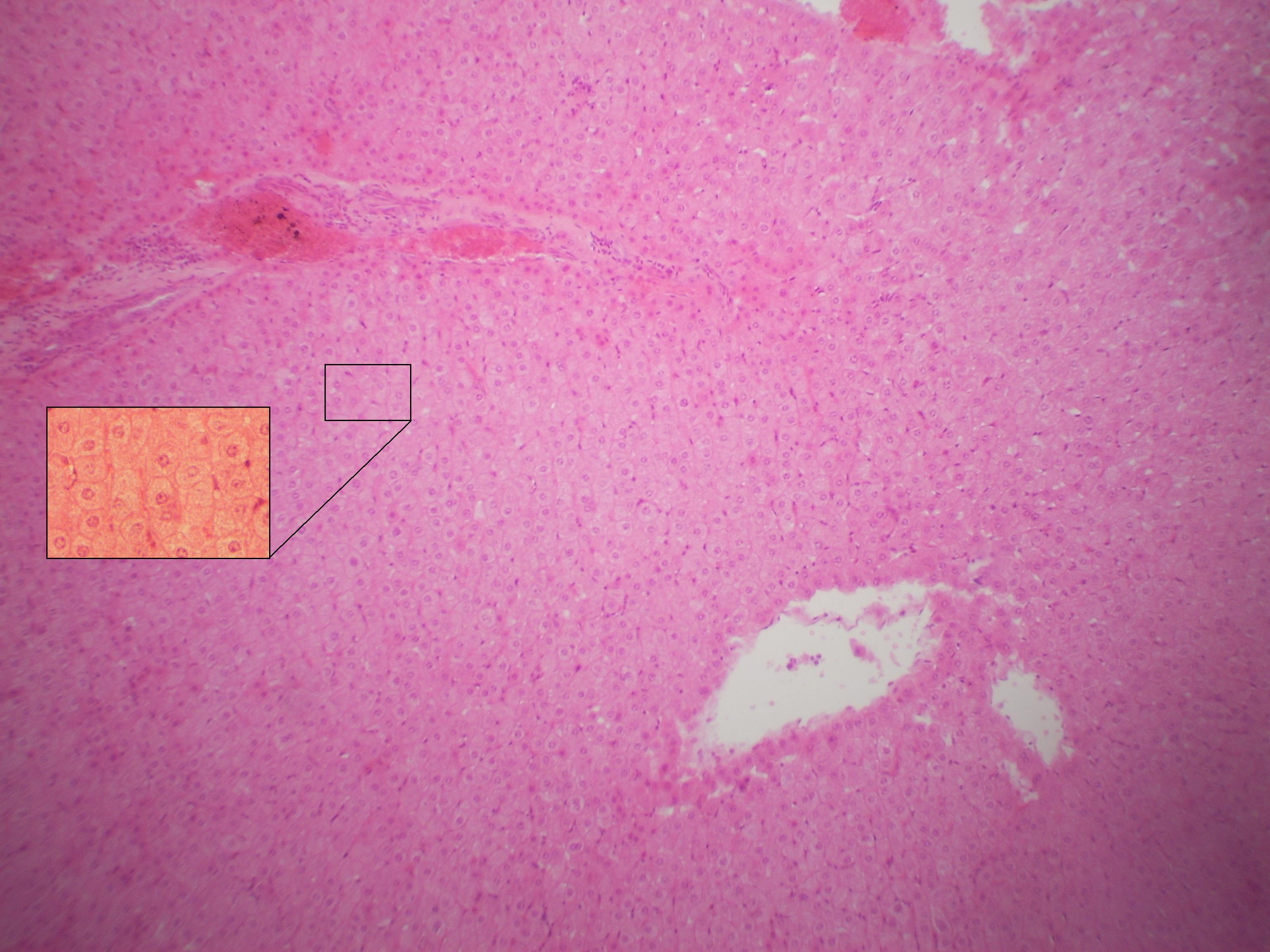

Некроз эпителия извитых канальцев почки

Исследуя препарат при малом увеличении микроскопа, особое внимание обращают на состояние почечных канальцев и их окраску. Сравнивая их между собой, убеждаются, что в одних канальцах есть просветы, эпителий, выстилающий их, сохранил свое строение, ядра и цитоплпзма избирательно красятся, границы эпителиальных клеток хорошо заметны. Нетрудно установить, что это канальцы петель нефрона (Генле) и прямые. Другие канальцы без просветов и сплошь заполнены глыбчато-зернистой оксифилбной массой, окрашивающейся эозином в интенсивно-розовый цвет. (рис.1). В таких канальцах границы эпителиальных клеток неразличимы, ядра их не окрашиваются и только местами еще встречаются тени ядер в виде округлых бледно-синих гомогенных шаров, что соответствует картине кариолизиса. Перед нами картина тяжелых поражений эпителия главного отдела почек, которая по характеру изменений ядер и цитоплазмы сходна с картиной сухого (коагуляционного) некроза. Почечные клубочки не пораженные. Такой некроз развивается в почках при отравлении сулемой, при тяжелых формах желтухи, некоторых инфекционных заболеваниях и интоксикациях. Ядовитые продукты, выделяясь эпителиальными клетками извитых канальцев главного отдела, вызывают в них тяжелые нарушения обмена, что и приводит эти клетки к гибели. Кроме описанных некротических процессов, в почке при этом наблюдаются и другие изменения, которые в целом дают картину некротического нефроза.

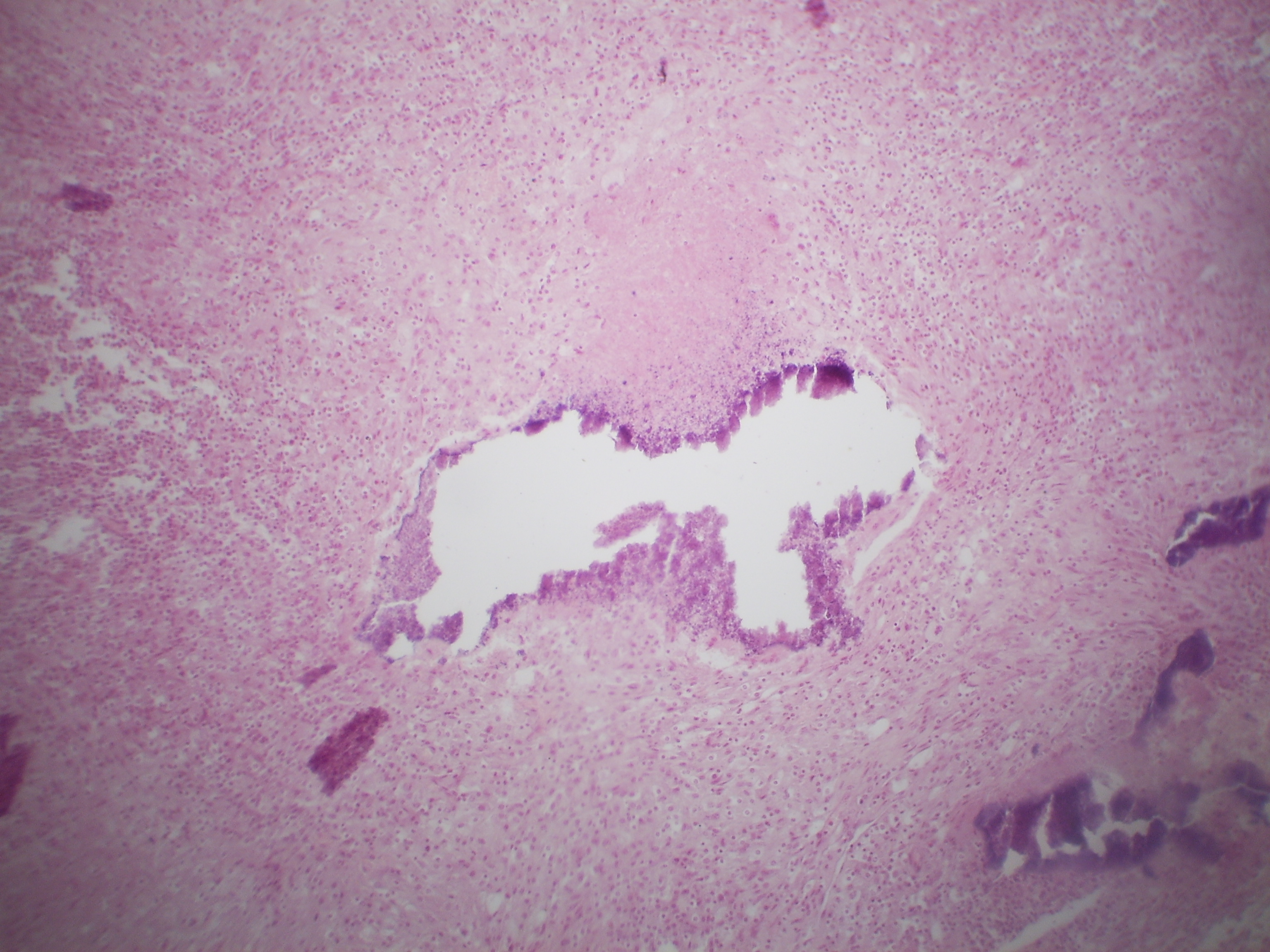

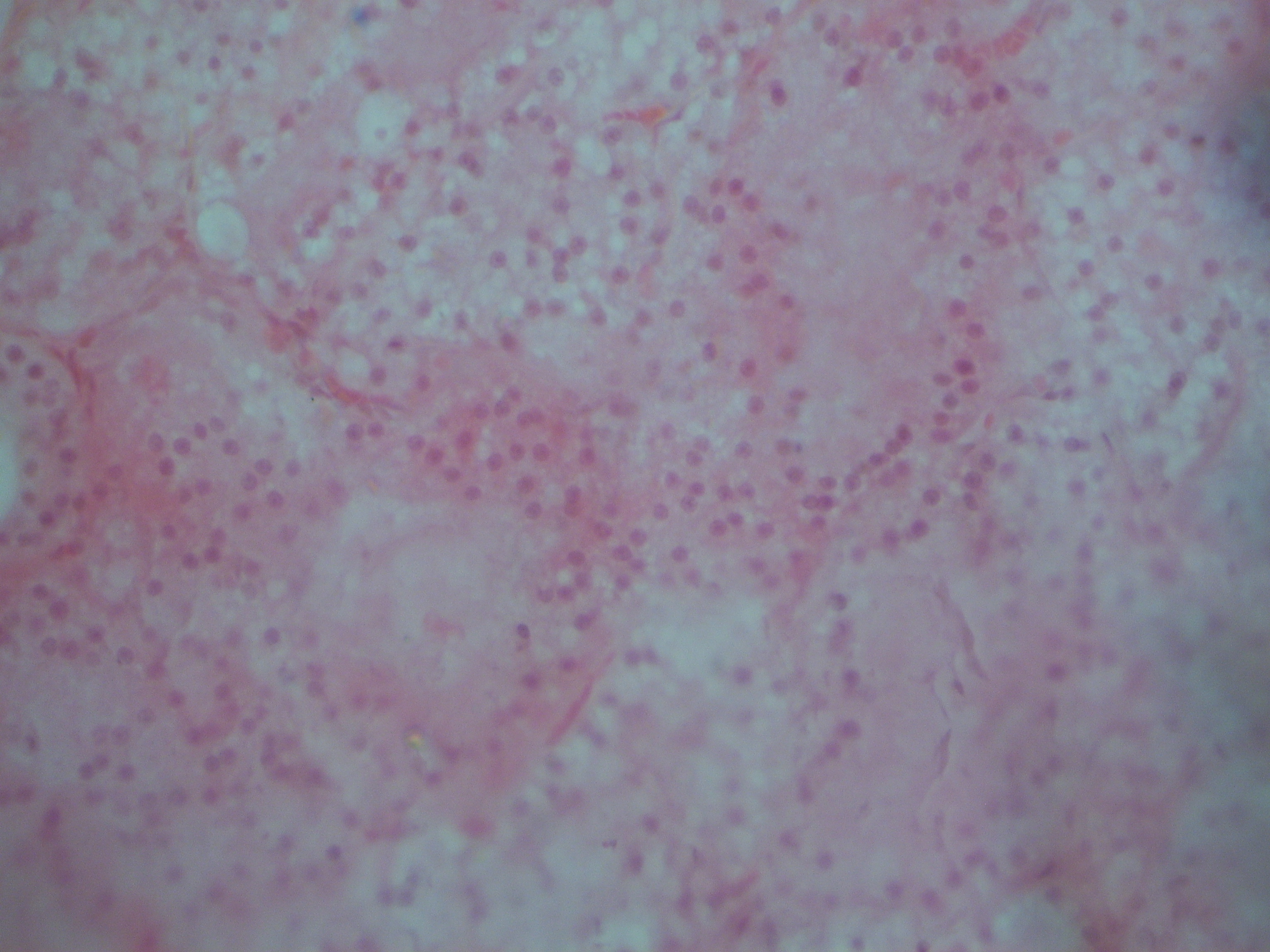

Влажная гангрена легких

Процесс напоминает тип колликвационного некроза, осложненного внедрением в мертвую ткань микробов, вызывающих гнойно-гнилостный распад тканей. При влажной гангрене в легком образуются различной величины полости, заполненные кашицеобразной массой грязно-зеленого или грязно-серого, а иногда и коричневого цвета,издающей зловонный (ихорозный) запах. Такие полости обычно сообщаются с бронхами и называются кавернами. У животных гангрена легких развивается при аспирационной бронхопневмонии, гнойно-гнилостном плеврите, туберкулезе и других заболеваниях; у лошадей, в частности, при контагиозной плевропневмонии. Под микроскопом на срезе из пораженного легкого уже при малом увеличении можно увидеть участок гангрены, отличающийся от соседней неомертвевшей ткани синевато-серой или розовато-серой диффузной окраской и отсутствием структуры ткани. От соседних участков легочной ткани он отграничен скоплениями продуктов клеточного распада, богатых глыбками и зернами ядерного хроматина, окрашенными в темно-синий цвет (демаркационная зона). При большом увеличении в центре гангренозного участка находят среди бесформенных, расплавленных масс легочной ткани глыбки и зерна ядерного хроматина, пылеобразный желтовато-бурый пигмент и колонии микробов. К перифирии от центра гангренозного участка ткань легкого также подверглась расплавлению, однако здесь местами еще сохранились эластические и коллагеновые волокна, благодаря чему различают контуры отдельных альвеол, стенки бронхов и сосудов. В зоне демаркационного воспаления можно видеть густо расположенные скопления лейкоцитов, лимфоцитов и эпителиоидных клеток, среди которых встречаются еще не разрушенные капилляры межальвеолярных перегородок. Если гангрена развивается медленно, на границе с мертвой тканью обнаруживают элементы молодой соединительной ткани в виде лимфоидных клеток, фибробластов и регенирирующих кровеносных сосудов. Чаще же процесс распространяется настолько быстро, что соединительная ткань вокруг очагов некроза не успевает развиться. Поэтому инкапсуляция очагов влажной гангрены – редкое явление. Окружающая гангренозный участок ткань в состоянии воспаления. Сосуды этой области расширены, наполнены кровью, в просветах альвеол серозный или фибринозный экссудат с большим количеством лейкоцитов

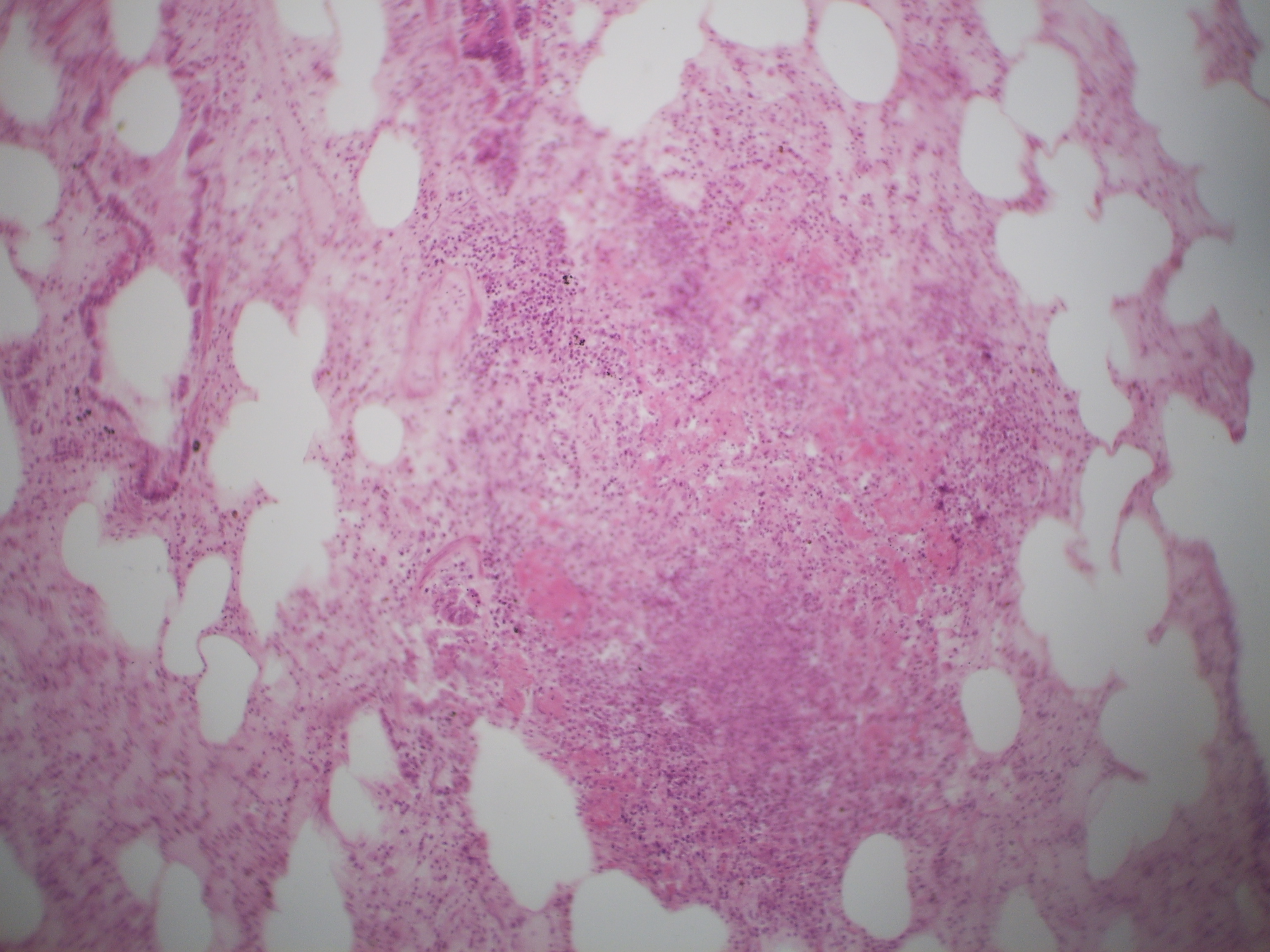

Творожистый,

или казеозный, некроз л имфатического

узла при туберкулезе

имфатического

узла при туберкулезе

Этот вид сухого некроза характеризуется образованием в участках поражения мелкоглыбчатой зернистой массы, по внешнему виду и консистенции напоминающей сухой творог (казеин), откуда и произошло название «творожистый», или «казеозный», некроз. Развивается он вследствие действия на ткань туберкулезных микробов и продуктов их жизнидеятельности, обладающих токсическими свойствами. Очаги казеозного некроза при туберкулезе быстро обызествляются, а вокруг них разрастается грануляционная ткань, превращающаяся в дальнейшем в зрелую волокнистую (инкапсуляция). Изучая препарат при малом увеличении, легко находят туберкулезные очаги (узелки) по диффузной интенсивно-розовой окраске эозином их центра. Они различной величины;самые мелкие из них умещаются в поле зрения микроскопа. Лимфоидная ткань даже в самой ранней стадии процесса в этих участках отсутствует. Такая диффузная окраска в розовый цвет мертвого вещества указывает на то, что ядерный хроматин рано теряет способность воспринимать краску, так как ядра подвергаются растворению (лизису); сохраняются только единичные из них, главным образом по переферии очага. При большом увеличении мертвое вещество состоит из мелких и крупных глыбок, среди которых встречается небольшое количество зерен хроматина распавшихся ядер. По переферии некротических очагов видны более или менее сохранившиеся клетки, составляющие туберкулезный узелок. Резко выраженных границ у этих клеток нет, а ядра их разной величины, окрашены в бледно-синий цвет. Хроматиновая структура у некоторых ядер видна, а у других осталась еле заметной в виде ободка оболочки. По мере развития узелка по периферии его можно наблюдать соединительнотканную капсулу, которая вначале состоит из разных клеток, а затем среди них начинают преобладать коллагеновые волокна. Одновременно с образованием капсулы в мертвом веществе откладывается известь (рис.3). Тогда эти участки начинают окрашиваться гемотоксилином в синий цвет, и в такого рода узелках на розовом фоне обнаруживают темно-синие точки и пятна. Последние не следует смешивать с хроматином распавшихся ядер.

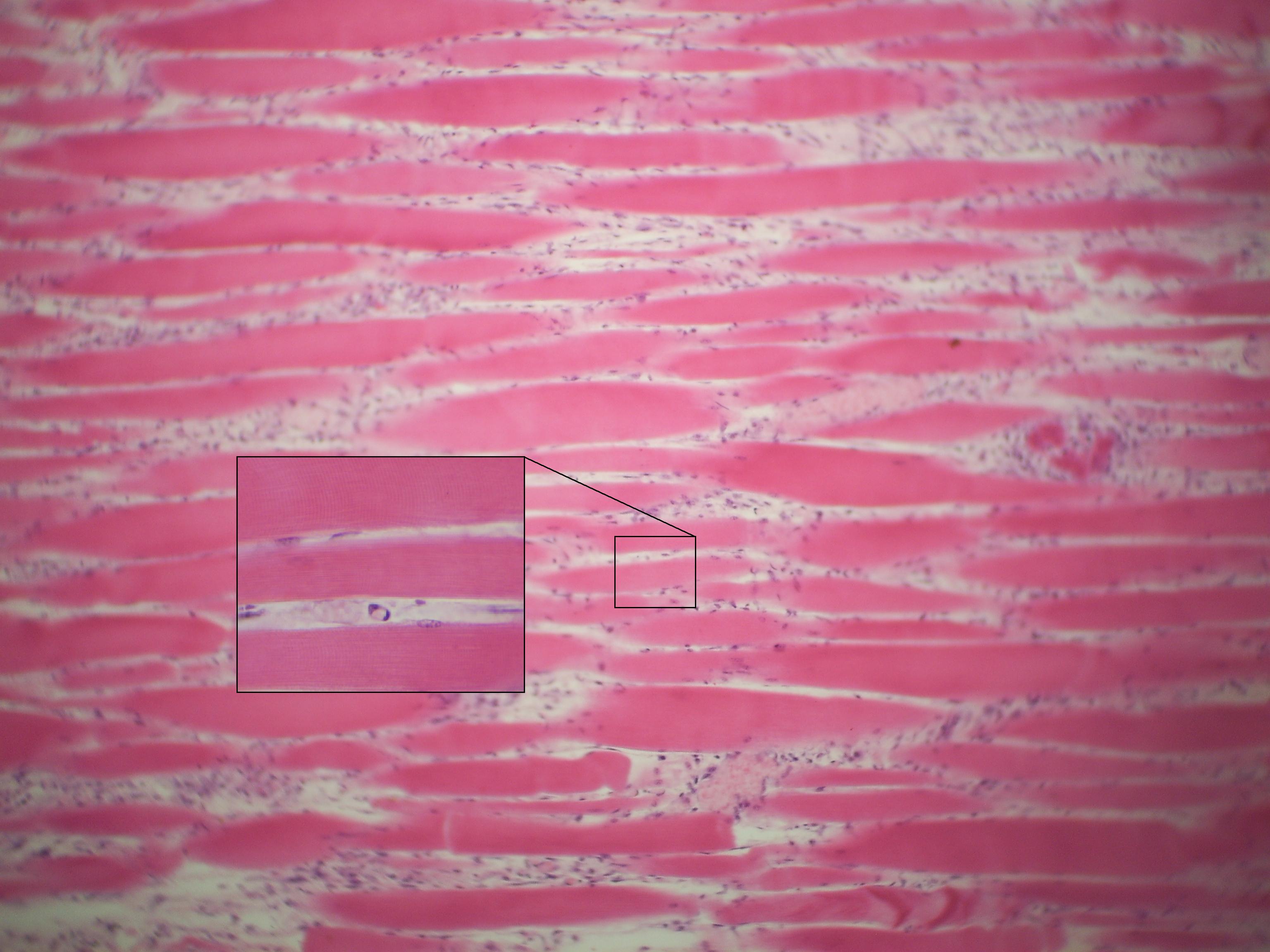

Ценкеровский, или восковидный, некроз скелетной мускулатуры

Этот вид некроза свойствен только мышечной ткани, главным образом поперечнополосатой скелетной. Развивается он при ряде остро протекающих заболеваний (эмфизематозный карбункул крупного рогатого скота, злокачественный ящур, миоглобинемия лошадей; у человека – при брюшном тифе), авитаминозах, а так же при некоторых отравлениях, сильных мышечных травмах и.т.п. Ценкеровский некроз характеризуется тремя основными способностями: 1) постепенным развитием (что дает основание относить его к некробиозам); 2) избирательным поражением мышечных пучков; 3) возможностью регенерации мышечных волокон. Указанными особенностями и объясняется неоднородная микрокартина данного некроза . При малом увеличении микроскопа устанавливают большое изменение мышечных волокон. Они не одинаковой толщины. Многие из них сильно утолщены (набухшие0 и интенсивно окрашены эозином. Участками мышечные волокна колбовидно вздуты, что свидетельствует о неравномерном набухании одного и того же волокна в разных частях. В наиболее пораженных волокнах отмечают распад саркоплазмы на однородные глыбки, располагающиеся на некотором расстоянии друг от друга. Сарколема в таких волокнах еще сохранена; в участках между глыбками она спавшаяся в виде тонкого тяжа. Встречаются волокна, в которых наступил разрыв сарколеммы и полный распад саркоплазмы на мелкие глыбки и зерна. В соответствующих местах можно наблюдать также разрыв сосудов. При большом увеличении можно установить, что в слабо пораженных волокнах поперечная исчерченность отсутствует, имеется лишь продольная. В более сильно пораженных волокнах исчерченность отсутствует, они гомогенны, интенсивно красятся эозином и лишены ядер или же последние находятся в состоянии лизиса и рексиса. Рядом с пораженными можно находить неизменные волокна, сохранившие нормальный объем, продольную и поперечную исчерченность и ядра. При рассасывании распавшегося сократительного вещества в образовавшихся мешках сарколеммы встречаются скопления округлых клеток с нежнозернистой цитоплазмой – миобласты. В дальнейшем они сливаются в мышечный синцитий, дифференцируясь в мышечные волокна с их продольной и поперечной исчерченностью (регенирация мышечных волокон). Макрокартина: пораженная мышца бледной окраски, поверхность разреза сухая, восковидная, рисунок ткани не выражен; нередко в толще пораженной мышцы отчетливо выступают темно-красные очаги кровоизлияния.

Кариорексис

в с апном

узелке легкого лошади

апном

узелке легкого лошади

Под малым увеличением микроскопа отмечают сильное наполнение кровеносных сосудов. Особенно резко выделяются расширенные, заполненные эритроцитами капилляры альвеол. Одновременно находят темно-синего цвета участки, лишенные альвеолярного строения, вокруг которых легочные альвеолы расширены и заполнены розоватой или красно-розовой, слегка волокнистой массой, представляющей собой свернувшиеся белки серозно-фибринозного эксудата (рис.2). Темно-синий участок просматривают при большом увеличении. При этом устанавливают глыбчато- зернистый распад ткани с большим количеством темно-синих мелких глыбок и зерен хроматина распавшихся ядер. Специфическая ткань органа, в частности альвеолярные стенки, в зоне распада или исчезает, или сохраняется кое-где (более молодые узелки).Каждый из этих участков является центром формирующегося сапного узелка. Детальное изучение центра узелка при большом увеличении показывает полный распад клеток и их ядер. Последние имеют неодинаковый вид. Одни из них уменьшены, сморщены (пикноз), другие в центре просветлены, хроматин в них глыбками или равномерно распределен по периферии, около оболочки (гиперхроматоз). И, наконец, встречаются ядра, полностью распавшиеся на зерна и глыбки, которые свободно распологаются среди мертвого вещества (кариорексис). Наряду с этим на периферии узелка в экссудате встречаются слущенные клетки альвеолярного эпителия в состоянии лизиса и единичные полиморфноядерные лейкоциты. Макроскопически сапные узелки плотноватой консистенции, на разрезе имеют вид серо-белых или саловидных участков величиной с просяное зерно и крупнее. Вначале они полупросвечивающиеся и окружены красноватым ободком (зона гиперимии), а затем становятся матовыми, с соединительнотканной капсулой по периферии.

З ернистая

дистрофия печени

ернистая

дистрофия печени

Зернистая

дистрофия, или мутное н абухание,

почки

абухание,

почки

Характерной особенностью процесса в почках является то, что его обнаруживают главным образом в извитых канальцах I порядка, эпителий которых, как известно, обладает выделительной функцией и, следовательно, в первую очередь соприкасается с вредными веществами, выделяемыми из крови. Эпителий нисходящей части петли нефрона (петли Генле) и прямых канальцев обычно поражается слабо, а в легких случаях он вообще не изменен. Изучая препарат при малом увеличении, находят корковый слой и обращают внимание на состояние канальцев. Прежде всего можно отметить, что границы эпителиальных клеток канальцев I порядка выражены неясно, сами клетки набухшие, увеличены в объеме и конусовидно вдаются в просвет, суживая его. В зависимости от выраженности процесса степень набухания эпителиальных клеток, а следовательно, и сужение просветов неодинаковы. В одних канальцах просветы еще довольно хорошо различаются, в других они имеют вид щели или звездчатой фигуры, и, наконец, встречаются канальцы, в которых просветы почти незаметны. Ядра различаются не во всех клетках. При большом увеличении можно легко установить характер изменения цитоплазмы и ядер эпителиальных клеток. Цитоплазма их непрозрачная, тусклая или со слабо заметной зернистостью (рис.8). Последняя отчетливо выражена при сильном поражении. От действия на свежие (нефиксированные) ткани органа 1%-ной уксусной кислотой зерна набухает, растворяются, цитоплазма снова становится гомогенной, прозрачной, а ядра – отчетливо видимыми. Между тем в спирте, эфире, хлороформе зерна не растворяются, что доказывает их белковую природу. В наиболее пораженных клетках ядра не обнаруживают или же их находят в состоянии кариолизиса. В просветах канальцев можно видеть мелкозернистую или гомогенную массу белка – белковые цилиндры, которые отмечают и в нижерасположенных отделах канальцев, куда они смещаются вместе с экскретом и выделяются из организма. Белок в просвете канальцев появляется в результате выделения его через поврежденные клетки и распада погибших клеток. Цилиндры же образуются при склеивании и гемогенизации белковых зерен. В клубочках и межуточной ткани органа при обычных формах зернистой дистрофии (без наличия воспаления) изменений нет. Макроскопически: почка набухшая, увеличина в объеме, дряблой консистенции; на разрезе границы коркового и мозгового слоев сглажены; паренхима тусклая, бледно-серая, по цвету напоминает ошпаренное кипятком мясо. Причины: интоксикация и инфекции, сопровождающиеся нарушением обмена и трофики тканей, расстройства кровообращения и др. Зернистая дистрофия наблюдается главным образом в почках, печени и сердечной мышце. Исходя из этого, такой вид дистрофии называют также паренхиматозной. Клеточные субмикроскопические структуры в различных органах будут иметь сходные изменения, а поэтому за неимением электронно-микроскопических снимков при зернистой дистрофии почки мы предлагаем познакомиться с таковыми на снимках печени.

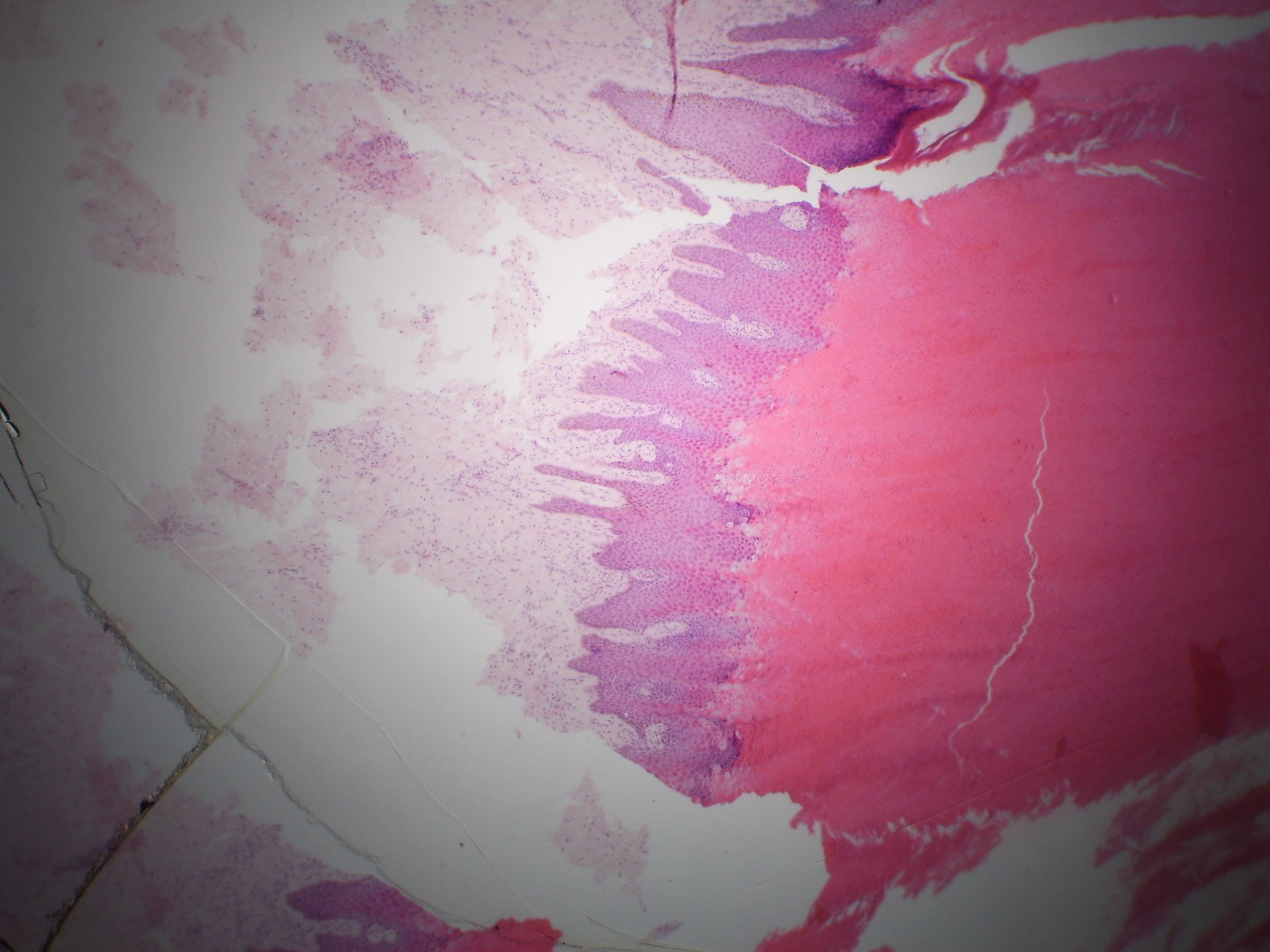

Роговая дистрофия

Роговая дистрофия, или патологическое ороговение, характеризуется образованием в тканях рогового вещества – кератина. Последний состоит из серосодержащих аминокислот – цистина и цистеина. Физиологическое ороговение, как известно, развивается в клетках верхних слоев эпидермиса, начиная с зернистого или росткового слоя. В клетках этого слоя с самого начала образуются тонофибриллы одновременно с десмосомами. В верхних слоях эти клетки становятся шиповатыми – отсюда все они в целом относятся к шиповатому слою. Клетки данного слоя в норме не размножаются, а выталкиваются размножающимися клетками зернистого слоя. По мере приближения к поверхности они заполняются зернами кератогеалина, превращающимися в блестящий элоидин. Патологическое ороговение отличается от физиологического в одних случаях повышенным образованием рога (гиперкератоз), в других – качественными нарушениями процесса ороговения – неполным ороговением (паракератоз) и, наконец, образованием рога в необычных местах. Повышенное образование рога обычно обусловлено длительным давлением на определенный участок кожи, натоптышей (у собак – намордник, у лошадей – плохо пригнанная сбруя и т.п.), или различными повреждениями кожи (рубцы, ожоги), иногда встречается как врожденная аномалия (некоторые виды бородавок). Качественные нарушения рогообразования чаще всего отмечают при заболеваниях кожи, например при псориазе (чешуйчатая сыпь у человека). Образование рога в необычных местах, например на слизистой ротовой полости, пищевода, влагалища, является следствием перехода плоского многослойного неороговевающего эпителия в ороговевающий. Этиологическими факторами могут быть хронические раздрожения, авитаминоз и др. В ряде случаев причину патологического ороговения выяснить не удается. Ороговевшая ткань становится плотной, твердой и эластичной. Она не растворяется в спирте, эфире, слабых растворах кислот и щелочей, не изменяется при кипячении в воде и не гниет. При обработки крепкими щелочами и кислотами разрушается. Кератин хорошо окрашивается в желтый или в желто-бурый цвет при окраске по Ван-Гизону, а эозином – в ярко-розовый. По роговой дистрофии см. препарат «Плоскоклеточный ороговевающий рак кожи (канкроид)».

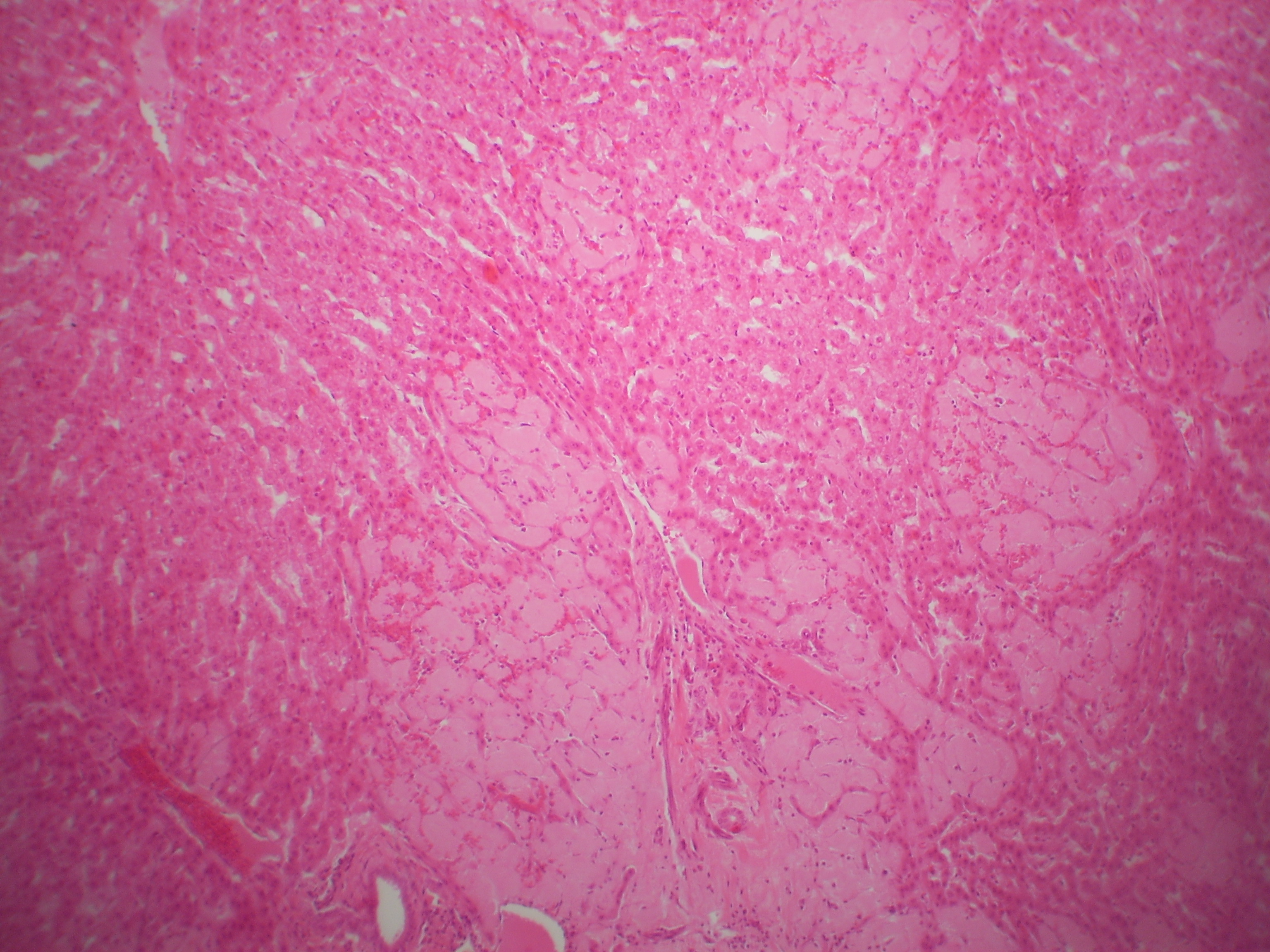

А милоидоз

печени

милоидоз

печени

Уже при слабом увеличении, в ранних стадиях процесса, обнаруживают тонкие гомогенные, бледно окрашенные эозином тяжи или небольшие глыбки по ходу капилляров, преимущественно в периферических частях долек, а ткже вокруг сосудов, в междольковой соединительной ткани. Печеночные балки сдавлены и деформированы. Прсветы капилляров сужены. На поперечном разрезе амилоид образует вокруг них гомогеннве кольца или муфты. Амилоид откладывается и в стенке центральной вены. В дальнейшем, по мере прогрессирования процесса, амилоид накапливается в органе, и отложения его находят как в интермедиарной зоне, так и в центральных частях долек. Откладываясь в дольках под эндотелием капилляров ( между стенкой капилляра и печеночной балкой), амилоид сдавливает с одной стороны капилляры, а с другой – балки, нарушая питание ткани, вызывая атрофию и гибель печеночных клеток (рис.15). Атрофированные балки на срезах имеют вид тонких угловатых пластинок, потерявших взаимную связь. Распологаясь в разных направлениях, они образуют как бы перемычки между массами амилоида. В цитоплазме атрофированных клеток при большом увеличении находят желтые зерна пигмента липофусцина и капли жира. Ядра печеночных клеток также подвергаются изменениям (пикноз и др.) и распаду. В резко выраженных случаях от печеночных клеток остаются лишь небольшие клеточные островки (главным образом в периферических частях) или отдельные распадающиеся клетки, заключенные в сплошные массы амилоида. Капилляры также погибают, а их просветы приобритают вид щели с сохранившимися местами ядрами купферовских клеток. Отложение амилоида в стенках интерлобулярных сосудов и в междольковой соединительной ткани приводит к атрофии местных тканевых элементов и тем самым нарушает связь между отдельными дольками. Макроскопическая картина амилоидоза печени зависит от степени выраженности процесса. На секции приходится сталкиваться обычно с резко выраженной формой, заканчивающейся, как правило, разрывом паренхимы органа и кровоизлиянием в брюшную полость. Печень в таких случаях бывает очень сильно увеличена (у лошадей 30кг и более), дряблая, хрупкая, бледноокрашенная; на разрезе рисунок печеночных долек не различается.

Амилоидная дистрофия селезенки