- •Биоиндикация пресноводных экосистем с помощью ихтиофауны

- •Тест-метод интегральной оценки состояния рыб и водных экосистем

- •1.1. Выбор объекта-индикатора

- •1.2. Морфологические аномалии и патолого-морфологические отклонения у личинок рыб

- •Нарушения морфологии глаз

- •Нарушения морфологии головы

- •Нарушения морфологии плавников

- •Нарушения в морфологии хорды

- •Нарушения в покровном эпителии

- •Нарушения мышечной ткани

Тест-метод интегральной оценки состояния рыб и водных экосистем

1.1. Выбор объекта-индикатора

Устойчивость рыб к различным загрязнителям изменяется с возрастом, поэтому в качестве тест-индикаторов используют личинок рыб. Это связано с рядом причин. Во-первых, численность популяций рыб в естественных условиях регулируется механизмами, действующими, в основном, в раннем онтогенезе. Во-вторых, эмбриональный период развития является наиболее чувствительным периодом в онтогенезе рыб к действию экстремальных факторов, в частности, различным загрязнителям, которые обладают токсическим действием. Нормальное развитие рыб происходит в тех случаях, когда условия благоприятны на всех стадиях развития. Однако имеются критические стадии в эмбриогенезе рыб (дробление икры, гаструляция, хвостовая почка, переход личинок на смешанное питание), в ходе которых могут возникать различные морфогенетические аномалии. При этом следует отметить, что нарушения, которые чаще всего закладываются на этапе гаструляции, «проявляются» на более поздних этапах развития. Морфологические дефекты могут служить причиной гибели личинок, так как они теряют способность к дальнейшему развитию. По этой причине у взрослых рыб многие морфологичекие аберрации, или фенодевианты, могут быть не обнаружены. Сами по себе морфологические аберрации являются показателем как нарушения гомеостаза развития, так и наследственных изменений, вызванных влиянием поллютантов на генофонд популяции.

Отлов личинок рыб осуществляется значительно проще, чем лов взрослых особей, и он может проводиться не только из различных биотопов, но и на всей речной системе одновременно.

1.2. Морфологические аномалии и патолого-морфологические отклонения у личинок рыб

В результате исследований личинок карповых (леща, густеры, красноперки, уклей, язя, плотвы, синца) и окуневых (окунь) рыб из Куйбышевского и Саратовского водохранилищ, находящихся на этапах развития В, С, С) Di, 02, Е, F обнаружены многочисленные морфологические аберрации и патолого-морфологические отклонения. Все они могут быть систематизированы следующим образом: - нарушения морфологии глаз; - нарушения морфологии головы; - нарушения морфологии плавников; - нарушения морфологии хорды; - нарушения в топографии внутренних органов; - нарушения в характере пигментации тела; - нарушения в покровном эпителии; - нарушения в строении мышечной ткани.

Нарушения морфологии глаз

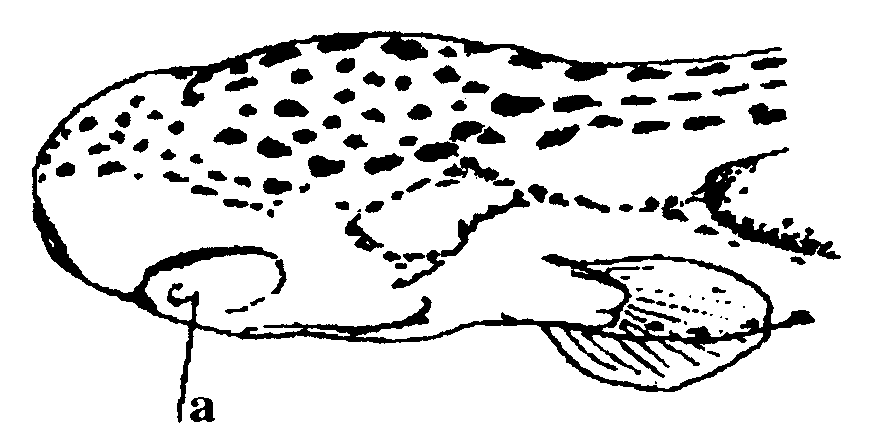

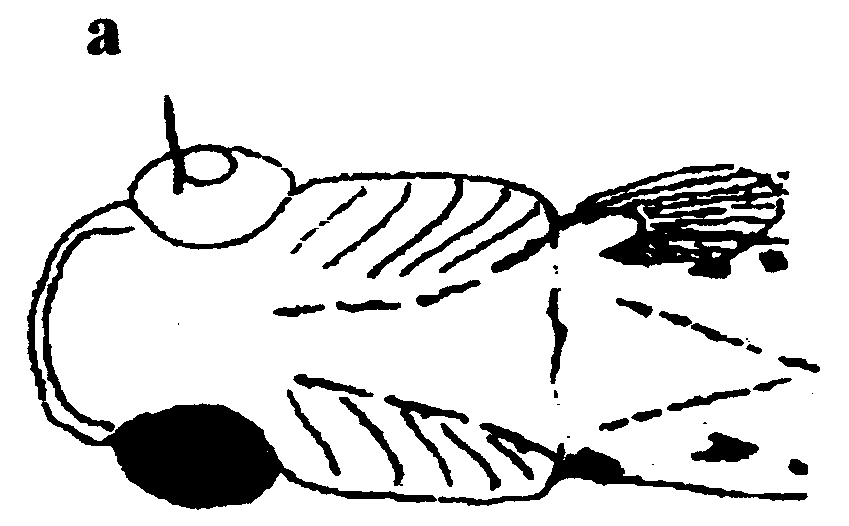

Отсутствие глаз (рис. 1 а). Эту аберрацию следует отличать от механического способа потери глаз. При врожденной аномалии глазничная полость, как правило, заполнена непигментированной рыхлой тканью, поверх которой может присутствовать прозрачная пленка из плотной ткани. У личинок могут одновременно отсутствовать оба глаза.

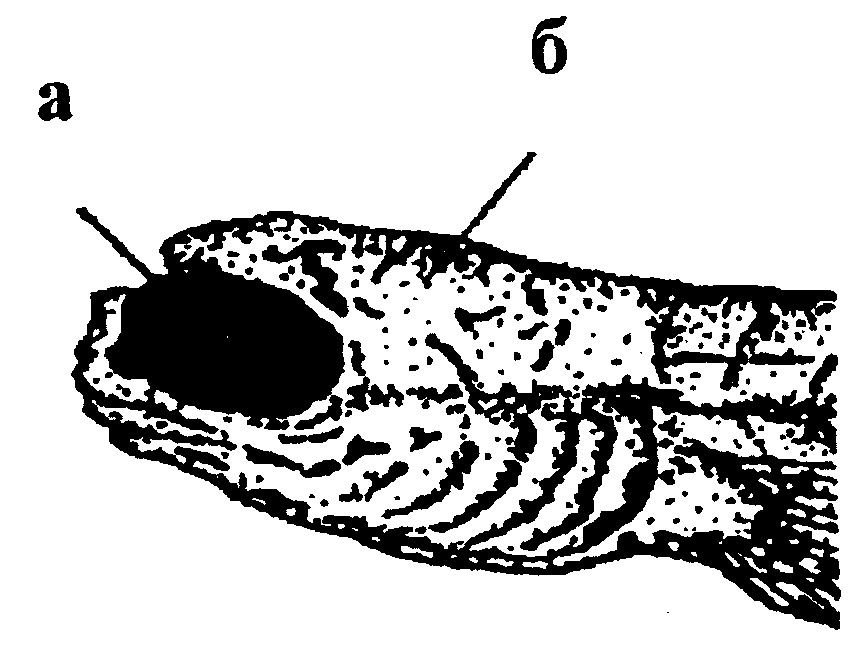

Циклопия (рис. 2а). У личинок имеется только один глаз, располагающийся посередине лба или же он несколько смещен в сторону. Сверху он покрыт слоем прозрачных тканей толщиной 0,1…0,2 мм.

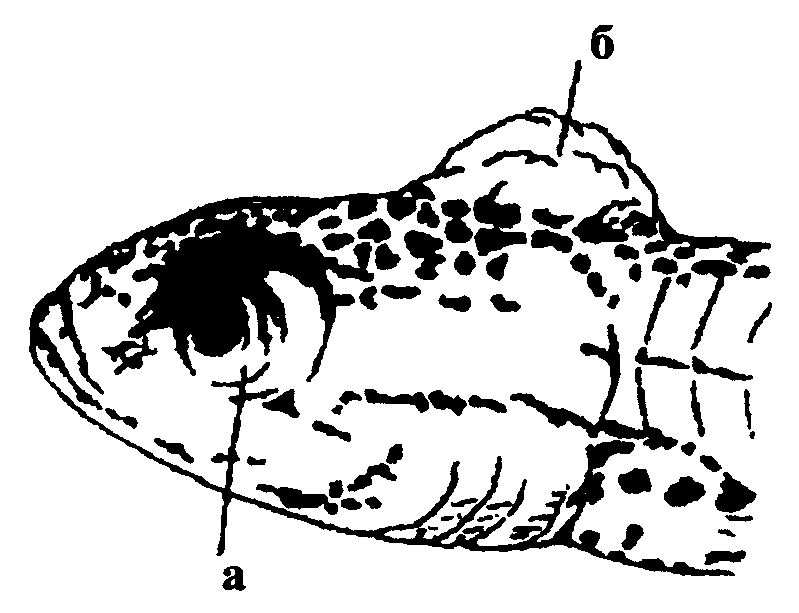

Раздвоенность глазного яблока (рис. 3а). Выражается в неполном разделении левого или правого глазного яблок на две неравные части неправильной формы, которые соединяются между собой тонким стебельком (перетяжкой). В общей сложности на голове присутствуют три глаза: один - нормальный, а другой - разделенный на два недоразвитых, соединенных между собой.

Рис.1. Язь- ранняя личинка (этап Ci), вид сбоку: а - отсутствие глаз

Рис. 2.- Уклейка ранняя личинка (этап 02), вид сбоку: а – циклопия, б - нарушение пигментации головы

Рис. 3- Лещ, ранняя личинка (этап С), вид сбоку: а - раздвоенность глазного яблока

Смещение хрусталика (рис. 4а). Хрусталик располагается не в центре глазного яблока, а смещен в какую-либо сторону на 0,1…0,3 мм.

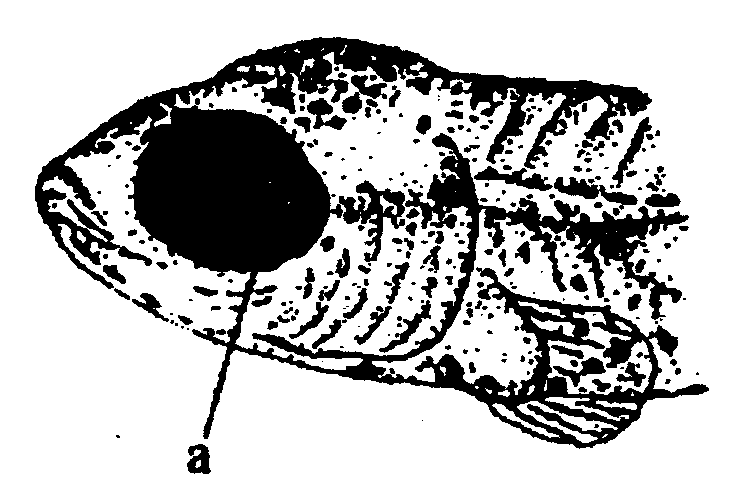

Недоразвитость глазного яблока (рис. 5а и 6а). Глаз по своим размерам обычно меньше нормального и очень часто одновременно с этим наблюдается деформация глазного яблока.

Рис. 4- Лещ, ранняя личинка (этап DI), вид сбоку: а - смещение хрусталика от нормального положения, б - отсутствие грудного плавника

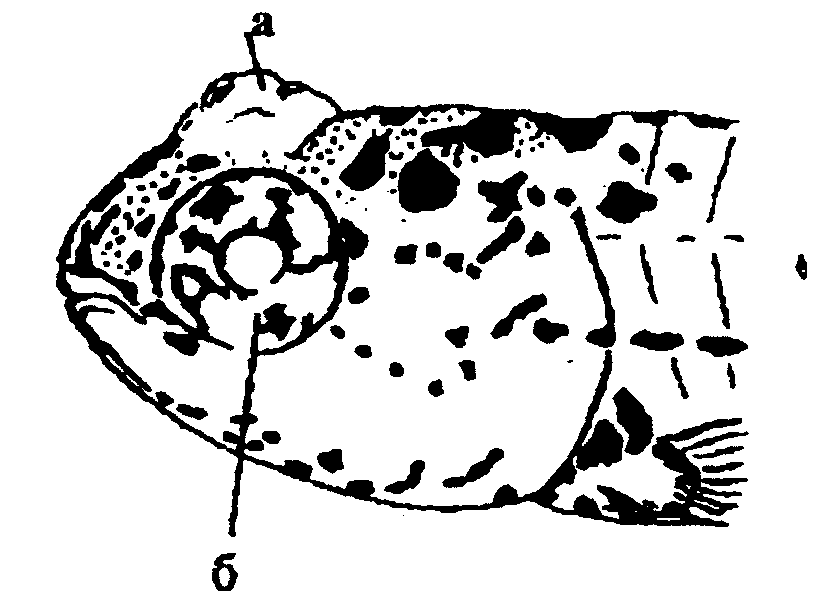

Рис. 5 - Плотва, ранняя личинка (этап С;), вид сбоку: а - недоразвитый глаз: б - опухолевидное образование на голове

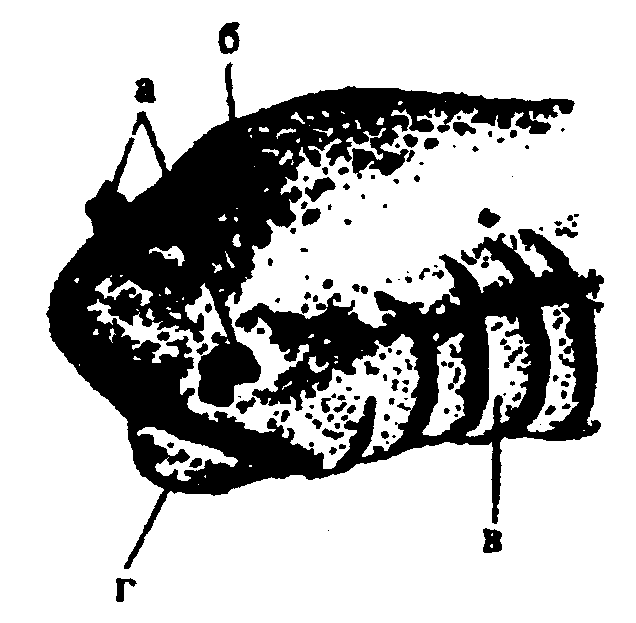

Рис. 6- Плотва, ранняя личинка (этап Di), вид сбоку: а- недоразвитость глаз; б- деформация головы: в - отсутствие жаберной крышки; г - искривление нижней челюсти

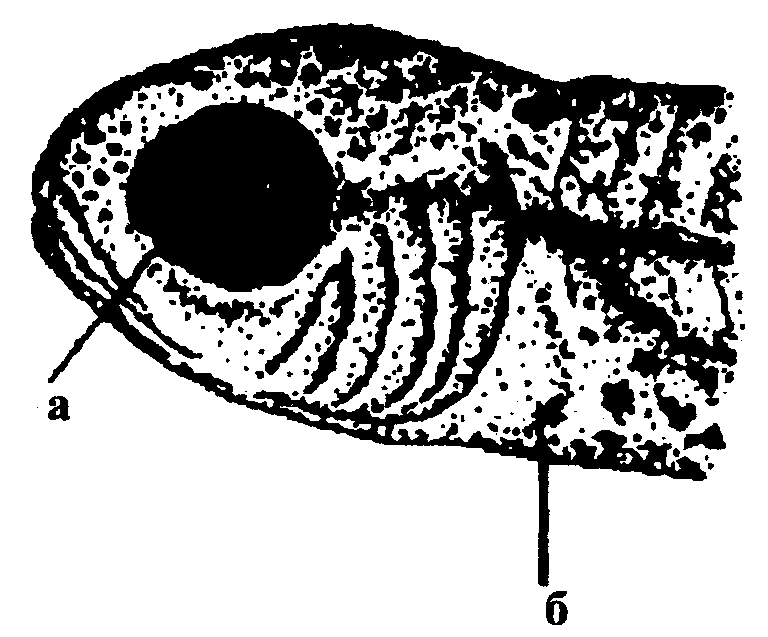

Нарушение пигментации глаз (рис. 7а и 8а). Дефект проявляется в том, что глазное яблоко частично или полностью лишено пигмента: иногда оно совсем прозрачное. По всем остальным параметрам глаз является нормальным.

Рис. 7- Лещ, ранняя личинка (этап С), вид сбоку: а - нарушение пигментации глаз: б - опухолевидное образование на голове

Рис. 8- Тюлька, поздняя личинка (этап Е), вид сверху: а - нарушение в пигментации глаза; б - отсутствие грудного плавника

Опухоли в глазном яблоке (рис. 9а). В глазном яблоке присутствуют опухолевидные образования из рыхлой или плотной ткани. Как правило, опухоль лишена пигмента и лишь в крайне редких случаях может быть слабо пигментирована. Размеры опухолей варьируют 0,1…1,1 мм, могут присутствовать в обоих глазах.

Рис. 9- Красноперка, ранняя личинка (этап D), вид сбоку: а - опухоль в глазном яблоке