- •Тема № 8: физиология промежуточного мозга

- •Введение

- •§1. Таламус: афферентные и эфферентные связи основных групп ядер таламуса, их функции.

- •§2. Гипоталамус: ядра, связи, гипоталамо-гипофизарная система. Гипоталамус как высший центр интеграции вегетативных функций.

- •Физиология гипоталамуса

- •Гипоталамус как высший центр интеграции вегетативных функций

- •Физиология эпифиза

- •Физиология гипофиза

- •Заключение

Тема № 8: физиология промежуточного мозга

Роль гипоталамуса в терморегуляции, терморегуляционные рефлексы. Роль гипоталамуса в регуляции поведения. Функции эпифиза.

Введение

Промежуточный мозг - это отдел головного мозга, состоящий из совокупности взаимодействующих нервных ядер, расположенных по обе стороны третьего желудочка мозга и медиальнее заднего края внутренней капсулы, относящейся к конечному мозгу.

Промежуточный мозг интегрирует сенсорные, двигательные и вегетативные реакции, необходимые для целостной деятельности организма.

Основными образованиями промежуточного мозга являются:

таламус,

гипоталамус,

гипофиз.

УчебныЙ вопрос № 1

§1. Таламус: афферентные и эфферентные связи основных групп ядер таламуса, их функции.

Промежуточный мозг (diencephalon) расположен между средним и конечным мозгом, вокруг III желудочка мозга. Он состоит из таламической области и гипоталамуса. Таламическая область включает в себя таламус, метаталамус (коленчатые тела) и эпиталамус (эпифиз).

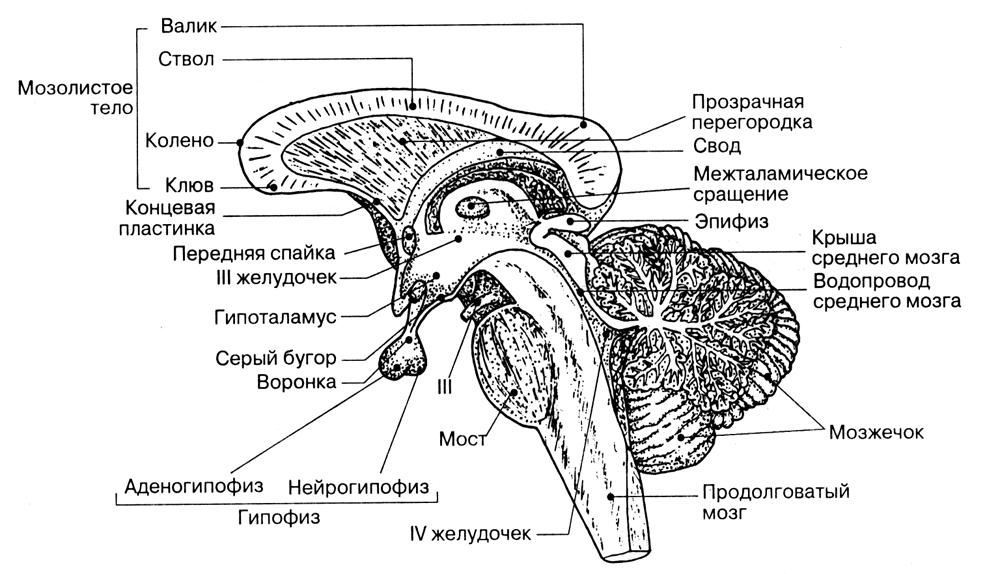

Рис. 24. Промежуточный мозг на сагиттальном срезе головного мозга

Таламус (зрительный бугор) представляет собой парный ядерный комплекс, занимающий преимущественно дорсальную часть промежуточного мозга. Таламус составляет основную массу (около 20 г) промежуточного мозга, наибольшее развитие имеет у человека. В таламусе выделяют до 40 парных ядер, которые в функциональном плане можно разделить на следующие три группы: релейные, ассоциативные и неспецифические. Все ядра таламуса в разной степени обладают тремя общими функциями – переключающей, интегративной и модулирующей.

Специфические (релейные) ядра таламуса делятся на сенсорные и несенсорные.

Сенсорные специфические ядра таламуса переключают потоки афферентной импульсации в сенсорные зоны коры больших полушарий. В них также происходит перекодирование и обработка информации. К сенсорным ядрам относят вентробазальный комплекс, медиальное коленчатое тело и латеральное коленчатое тело.

· Вентробазальный комплекс является главным реле для переключения соматосенсорной афферентной системы, импульсы которой поступают по волокнам медиальной петли и других афферентных путей. В этом комплексе ядер переключается тактильная, проприоцептивная, вкусовая, висцеральная, частично температурная и болевая чувствительность. В этих ядрах имеется топографическая проекция периферии. Импульсация из вентральнобазального комплекса проецируется в соматосенсорную кору постцентральной извилины.

· Латеральное коленчатое тело способствует переключению зрительной импульсации в затылочную кору, где она используется в формировании зрительных ощущений. Кроме корковой проекции, часть зрительной импульсации направляется в верхние бугры четверохолмия. Эта информация используется для регуляции движения глаз и в зрительном ориентировочном рефлексе.

· Медиальное коленчатое тело является реле для переключения слуховой импульсации в височную кору задней части сильвиевой борозды (извилины Гешля).

В релейных ядрах обнаружены несколько типов нейронов. Нейроны, которые имеют длинный аксон, непосредственно обеспечивают переключение поступающей афферентной импульсации на нейроны сенсорной коры больших полушарий. Особенностью этого переключения является то, что информация без искажения поступает с входа на выход и идет далее в кору больших полушарий. Кроме этого имеются тормозные и возбуждающие вставочные нейроны, которые имеют короткие аксоны, и соответственно осуществляют: одни - возвратное торможение, другие возбуждение.

Несенсорные специфические ядра таламуса переключают в кору несенсорную импульсацию. Различают переднее, вентролатеральное и переднецентральное ядра.

· В передние ядра таламуса импульсация поступает из сосочковых тел гипоталамуса. Передние ядра рассматриваются как часть лимбической системы, так как нейроны этих ядер проецируются в лимбическую кору, откуда аксонные связи идут к гиппокампу и опять к гипоталамусу. В результате образуется так называемый круг возбуждения Пейпеца, где формируются эмоции.

· Переднецентральное и вентролатеральное ядра участвуют в регуляции движения. В этих ядрах переключается импульсация от базальных ганглиев, зубчатого ядра мозжечка, красного ядра среднего мозга в моторную и премоторную кору.

● Ассоциативные ядра таламуса принимают сигналы не от проводниковых путей анализаторов, а от других ядер таламуса. Эфферентные выходы от этих ядер направляются в ассоциативные поля коры больших полушарий. В свою очередь кора мозга посылает волокна к ассоциативным ядрам, регулируя их функцию. Главной функцией этих ядер является интегративная функция, которая выражается в объединении деятельности как таламических ядер, так и различных зон ассоциативной коры полушарий мозга. Электростимуляция ассоциативных ядер вызывает в коре мозга биоэлектрическую реакцию в виде вторичного ответа. К ассоциативным ядрам относят подушку, медиодорсальное ядро и латеральное ядро.

· Подушка получает главную импульсацию от коленчатых тел и неспецифических ядер таламуса. Эфферентные пути от нее идут в височно-теменно-затылочные зоны коры. Эти зоны участвуют в гностических, речевых и зрительных функциях (интеграция слова со зрительным образом), а также в восприятии «схемы тела». Электростимуляция подушки доминантного полушария приводит к речевым нарушениям типа аномии (нарушение называния предметов); разрушение подушки вызывает нарушение «схемы тела», устраняет тяжелые боли.

· Медиодорсальное ядро получает сигналы от гипоталамуса, миндалины, гиппокампа, таламических ядер, центрального серого вещества ствола. Проекция этого ядра распространяется на ассоциативную лобную и лимбическую кору. Оно участвует в формировании эмоциональной и поведенческой двигательной активности, а также в образовании памяти. Разрушение этих ядер устраняет у больных страх, тревогу, напряженность, страдание от боли, но приводит к возникновению лобного синдрома: снижение инициативы, безразличие, гипокинезия.

· Заднелатеральные ядра получают зрительную и слуховую импульсацию от коленчатых тел и соматосенсорную импульсацию от вентрального ядра. Интегрированная сенсорная информация от этих ядер далее проецируется в ассоциативную теменную кору и используется в функции гнозиса, праксиса, формировании схемы тела.

Связь ассоциативных ядер таламуса с другими образованиями ЦНС составляет основу ассоциативных систем таламуса.

Ассоциативные системы таламуса

1. Таламопариетальная: от заднелатерального ядра и подушки к теменной и височной коре.

Функции: центральный аппарат анализа и синтеза обстановочной афферентации, запуска ориентационных движений глаз и туловища; один из центральных аппаратов «схемы тела» и сенсорного контроля текущей двигательной активности; аппарат формирования полимодальных образов.

2. Таламофронтальная: от медиодорсального ядра к фронтальной и лимбической коре.

Функции: корковый модулятор лимбической системы, программирование целенаправленных поведенческих актов на основе опыта и мотивации.

Механизмы работы ассоциативных систем таламуса:

1. Мультисенсорная конвергенция;

2. Пластическая перестройка при гетеромодальных сенсорных воздействиях: избирательное привыкание, сенситизация, экстраполяция.

3. Кратковременное хранение следов интеграции в виде реверберации импульсов.

Неспецифические ядра составляют эволюционно более древнюю часть таламуса, включающую парные ретикулярные ядра и внутрипластинчатую ядерную группу. Неспецифические ядра имеют связи с моторными центрами ствола (красное ядро, черная субстанция), с мозжечком (ядро шатра и пробковое ядро), с базальными ганглиями, гиппокампом, с лобными долями полушарий. Благодаря этим связям неспецифические ядра таламуса выступают в роли интегрирующего посредника между стволом мозга и мозжечком, с одной стороны, и новой корой и базальными ганглиями, с другой, объединяя их в единый функциональный комплекс. Главной функцией неспецифических ядер таламуса является тонкая настройка высшей нервной деятельности, за счет модулирующего влияния их на кору больших полушарий. Разрушение этих ядер ведет к нарушению тонкого регулирования поведения.