- •Тема 5. Механизмы возбуждения и торможения в цнс. Свойства нервных центров

- •Тема 5: механизмы возбуждения и торможения в цнс. Свойства нервных центров введение

- •§1. Механизм возбуждения нейрона.

- •§2. Характеристика распространения возбуждения в цнс: одностороннее, замедленное, иррадиация (дивергенция), конвергенция, циркуляция.

- •§3. Свойства нервных центров: суммация возбуждения, фоновая активность, трансформация ритма возбуждения, чувствительность к изменениям внутренней среды, пластичность.

- •§4. Процесс торможения в цнс. Механизм и виды постсинаптического торможения. Механизм и разновидности пресинаптического торможения. Роль различных видов торможения.

- •Постсинаптическое торможение

- •Пресинаптическое торможение. Роль различных видов торможения

- •Роль торможения

- •§5. Координационная деятельность и интегративная роль центральной нервной системы.

- •Заключение

Тема 5. Механизмы возбуждения и торможения в цнс. Свойства нервных центров

Механизм возбуждения нейрона. Характеристика распространения возбуждения в ЦНС: одностороннее, замедленное, иррадиация (дивергенция), конвергенция, циркуляция. Свойства нервных центров: суммация возбуждения, фоновая активность, трансформация ритма возбуждения, чувствительность к изменениям внутренней среды, пластичность.

Процесс торможения в ЦНС. Механизм и виды постсинаптического торможения. Механизм и разновидности пресинаптического торможения. Роль различных видов торможения. Координационная деятельность и интегративная роль центральной нервной системы.

Тема 5: механизмы возбуждения и торможения в цнс. Свойства нервных центров введение

Под нервным центром понимается совокупность нейронов, расположенных в разных отделах ЦНС и принимающих участие в осуществлении конкретного рефлекса (мигания, дыхания, глотания, кашля и т. д.).

В организме при формировании сложных адаптивных процессов происходит функциональное объединение нейронов, расположенных на различных уровнях ЦНС. Такое объединение позволяет осуществлять наиболее адекватную для конкретных условий рефлекторную деятельность. Функционально в нервном центре выделяют ядро и периферию (или, соответственно, главную и вспомогательную части). Для главной части характерна высокая специализация в функциональном отношении. Ее разрушение вызывает нарушение данного рефлекса.

Вспомогательная часть нервного центра представлена группами нейронов на разных этажах ЦНС. Нейроны периферии обладают более высокой пластичностью и имеют большие рецепторные поля, чем нейроны центра. Следовательно, наличие периферии расширяет возможности рефлекса при изменяющихся условиях окружающей среды.

УчебныЙ вопрос № 1

§1. Механизм возбуждения нейрона.

Передача сигнала в химических синапсах ЦНС подобна таковой в нервно-мышечном синапсе. Однако имеется ряд отличительных особенностей, основные из которых приведены ниже.

Для возбуждения нейрона (возникновения ПД) необходимы потоки афферентных импульсов и их взаимодействие. Один пузырек (квант медиатора) содержит 110 тыс. молекул медиатора. Один ПД, пришедший в пресинаптическое окончание, обеспечивает выделение 200 300 квантов медиатора. При этом возникает небольшой возбуждающий постсинаптический потенциал (ВПСП) – около 0,05 мВ (миниатюрный ВПСП). Необходимо учесть, что одновременно могут возникать не только возбуждающие, но и тормозные потенциалы. Пороговый потенциал нейрона 5-10 мВ, так как для возбуждения нейрона требуется некоторое множество импульсов. Выброс медиатора из нервного окончания обеспечивает входящий в деполяризованную терминаль Са2+, причем количество медиатора пропорционально входу ионов Са2+; четыре иона Са2+ обеспечивает выброс одного кванта медиатора. При поступлении импульсов к нейрону-мишени по различным входам в результате пространственной суммации ВПСП возникает деполяризация генераторного пункта в нейроне (аксонный холмик), которая, достигнув критической величины, обеспечивает возникновение ПД нейрона-мишени. ВПСП возникает вследствие суммарного тока в клетку и из клетки через ионные каналы различных ионов согласно их электрохимическому градиенту.

Поступивший в пресинаптическое окончание Са2+ удаляется за его пределы с помощью Са+-насоса. Прекращение действия выделившегося в синаптическую щель медиатора осуществляется частично посредством обратного захвата его пресинаптическим окончанием, частично – с помощью разрушения специальными ферментами. Например, норадреналин расщепляется моноаминоксидазой и катехолметилтрансферазой, ацетилхолин гидролизуется ацетилхолинтрансферазой, имеющейся в синаптической щели и встроенной в постсинаптическую мембрану. Прекращение действия избытков медиатора на постсинаптическую мембрану предотвращает десенситезацию – снижение чувствительности постсинаптической мембраны к действующему медиатору. Пептидные медиаторы, ферменты и другие белки, митохондрии транспортируются в пресинаптические окончания из тела клетки по аксону с помощью микротрубочек и микрофламентов, тянущихся по всей длине аксона. Из синапса ретроградно транспортируются по аксону в тело клетки вещества, регулирующие в ней синтез белка. Для этого транспорта необходимы ионы Са2+ и энергия (АТФ непрерывно ресинтезируется в аксоне).

В генерации ПД в нейронах принимают участие ионы Са2+, ток которых в клетку более медленный, чем ток Na+. В частности, в дендритах клеток Пуркинье мозжечка выявлены не только быстрые натриевые потенциалы, но и медленные кальциевые. В телах некоторых нервных клеток ПД создается преимущественно за счет Са2+.

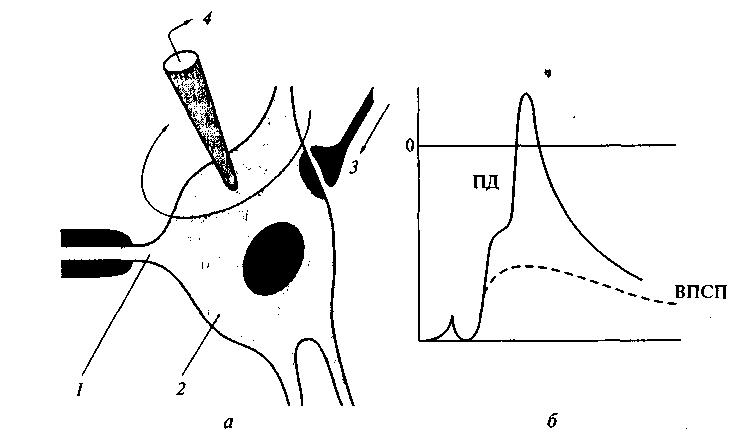

Рис. 11. Схема регистрации (а) и временное течение ВПСП и ПД (б) в

мотонейроне спинного мозга позвоночного при одиночной стимуляции

заднекорешковых волокон:

1 — начальный сегмент аксона; 2 — тело нейрона; 3 — синапс;

4 — регистрирующий электрод

Место возникновения ПД – аксонный холмик (генераторный пункт нейрона). Синапсы на нем отсутствуют, отличительной особенностью мембраны аксонного холмика является высокая ее возбудимость, в 3-4 раза превосходящая возбудимость сомадендритной мембраны нейрона, что объясняется более высокой (примерно в семь раз) концентрацией №+-каналов на аксонном холмике. ВПСП, возникающие в любом участке сомы нейрона, за счет своего электрического поля достигают любого другого ее участка и аксонного холмика, соответственно вызывая ее деполяризацию до некоторого уровня. Это связано с тем, что постоянная длины в этой области нейрона (расстояние, на котором исходная амплитуда ВПСП уменьшается на 37%) составляет 1-2 мм, а диаметр тела нейрона равен всего 10-80 мкм. Когда величина ВПСП в результате суммации достаточна для уменьшения мембранного потенциала аксонного холмика до КУД (Екр) его мембраны, здесь генерируется ПД. Далее он распространяется, с одной стороны, антидромно на тело нейрона, с другой – ортодромно на аксон и по нему передается к другой клетке.

Роль дендритов в возникновении возбуждения. Дендритные синапсы получили название модуляторных, это связано с тем, что они удалены на значительное расстояние от генераторного пункта – аксонного холмика, поэтому их ВПСП не может вызвать достаточную деполяризацию и обеспечить возникновение ПД. Синаптический аппарат дендритов проявляет себя при одновременном поступлении возбуждения к значительному числу дендритных синапсов. При этом дендритные ВПСП изменяют потенциал мембраны сомы и аксонного холмика за счет электрического поля и модулируют возбудимость нейрона, делая ее большей или меньшей в зависимости от потока импульсов, активирующих тормозные и возбуждающие синапсы.

При возбуждении нейронов потребление О2 значительно возрастает. Источником энергии является в основном глюкоза крови, собственные небольшие запасы гликогена достаточно лишь на 3-5 мин. работы нейрона.