- •Тема 1. Введение в нейрофизиологию

- •§1. Современная физиология человека.

- •§2. Специальные разделы физиологии человека.

- •Учебный вопрос № 1

- •§3. Предмет и задачи нейрофизиологии, ее связи с другими дисциплинами. Почему психологу необходимо знать нейрофизиологию?

- •§4. Современные методы исследования, применяемые в нейрофизиологии.

- •Электроэнцефалография (ээг)

- •Магнитоэнцефалография

- •Ядерный магнитный резонанс

- •Эхоэнцефалография

- •Современны инвазивные методы исследования цнс

- •Учебный вопрос № 2

- •§5. Краткая история развития физиологии как науки. Успехи в исследовании мозга человека в настоящее время.

- •Учебный вопрос № 3

- •§ 6. Общий план строения нервной системы и ее физиологическое значение. Основные физиологические понятия

- •И функции центральной нервной системы

- •Периферической нервной системы

- •Заключение

Электроэнцефалография (ээг)

Электроэнцефалография (ЭЭГ) — метод исследования головного мозга, основанный на регистрации его электрических потенциалов. Запись ЭЭГ с коры головного мозга называется электрокортикограммой (ЭКоГ). Электроэнцефалограмма (обозначаемая тем же сокращением — ЭЭГ) представляет собой кривую, зарегистрированную с помощью биполярных (оба активны) или униполярных (активный и индифферентный) электродов, накладываемых симметрично в лобных, центральных, теменных, височных и затылочных областях головного мозга. Отведенные потенциалы усиливаются и подаются на магнитоэлектрические чернильнопищущие устройства, дающие запись колебаний электрической активности мозга на движущейся бумажной ленте. Электрические потенциалы нейронов связаны с возникающими в них процессами торможения и возбуждения, и отражают функциональную активность нервных клеток. Соответственно, суммарная электрическая активность, зарегистрированная в ЭЭГ, отражает уровень функциональной активности мозга. Уровень функциональной активности регулируется неспецифическими системами ствола мозга, имеющими двусторонние связи со всем мозгом. Отсюда следуют основные характеристики ЭЭГ: относительная однородность для всего мозга и симметричность для двух полушарий.

При анализе электроэнцефалограммы (ЭЭГ) оцениваются ритм, частота и амплитуда волн.

1. Нормальная ЭЭГ представляет собой сочетание волн различной продолжительности и амплитуды.

Различают 4 основных физиологических ритма:

а-Ритм альфа-ритм (частота колебаний 8—13 Гц в сек, амплитуду до 70 мкВ), наблюдается у человека в состоянии физического, интеллектуального и эмоционального покоя, а-Ритм является упорядоченным регулярным ритмом. Если он доминирует, ЭЭГ рассматривается как синхронизированная. Механизм синхронизации ЭЭГ связан с деятельностью выходных ядер таламуса (Экклс). а-Ритм преобладает у 85 — 95% здоровых людей старше девятилетнего возраста. Лучше всего он выражен в затылочных областях мозга, в передних (центральной и лобной) областях, часто сочетается с β-ритмом. Вариантом а-ритма являются «веретена сна» длительностью 2 —8 с, которые наблюдаются при засыпании и представляют собой регулярные чередования нарастания и снижения амплитуды волн в частотах а-ритма. При малейшем привлечении внимания к любому стимулу развивается реакция блокады а-ритма. Хорошо выраженный α- ритм — показатель покоя организма (релаксации). Электроэнцефалографическое исследование широко применяется для исследования функционального состояния мозга во время сна. При различных фазах сна вид ЭЭГ значительно изменяется.

β-ритм - бета-ритм имеет нерегулярную частоту 14—30 Гц, низкую амплитуду — до 30 мкВ, сменяет а-ритм при сенсорной стимуляции, например, при действии света, при эмоциональном возбуждении. Наиболее выражен β -ритм в лобных, центральных областях головного мозга. β-ритм отражает высокий уровень функциональной активности головного мозга. Смена а-ритма β-ритмом называется десинхронизацией ЭЭГ и объясняется активирующим влиянием на кору больших полушарий восходящей ретикулярной формации ствола и лимбической системы.

θ-Ритм (тета-ритм), имеет частоту 4-7 Гц, амплитуду до 200 мкВ. У бодрствующего человека θ-ритм регистрируется обычно в передних областях мозга при длительном эмоциональном напряжении и почти всегда регистрируется в процессе развития фаз медленноволнового сна. Отчетливо регистрируется у детей, пребывающих в состоянии неудовольствия.

Δ-Ритм (дельта-ритм), имеет частоту 0,5-3,0 Гц, амплитуду 200 — 300 мкВ. Эпизодически регистрируется во всех областях головного мозга. Появление этого ритма у бодрствующего человека свидетельствует о снижении функциональной активности мозга. Стабильно фиксируется во время глубокого медленноволнового сна (рис. 1).

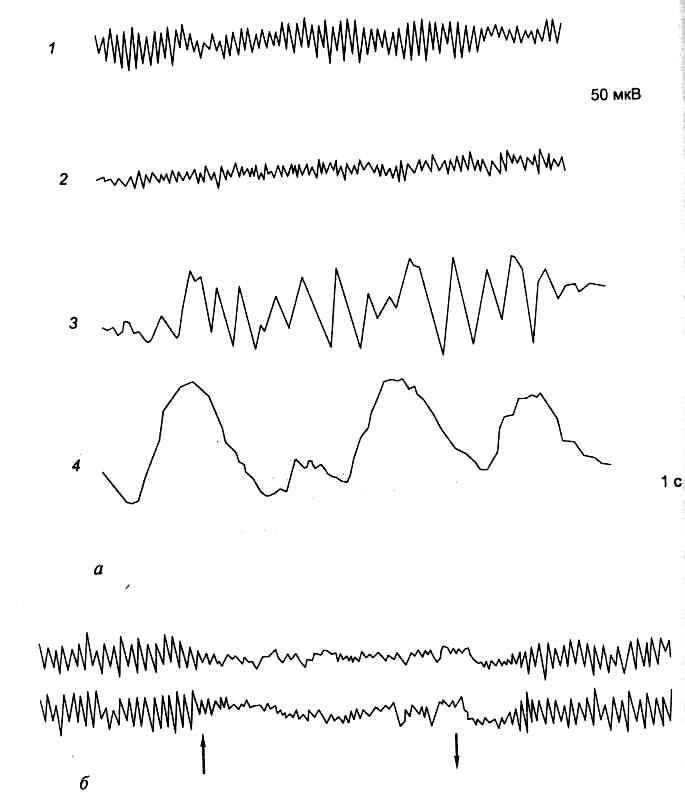

Рисунок

1. Электроэнцефалограмма.

а - основные ритмы:

1 – α-ритм; 2 – β-ритм; 3

– θ-ритм, 4 - δ-ритм;

б – реакция

десинхронизации ЭЭГ в затылочной

области коры при

открывании глаз

и восстановление альфа-ритма при

закрывании глаз.

Происхождение θ-тета и Δ-ритмов ЭЭГ связывают с активностью мостовой и бульбарной синхронизирующих систем ствола мозга.

Внешний вид ЭЭГ зависит от характера взаимодействия соответствующих популяций нейронов. При высоком уровне функциональной активности мозга нейроны работают относительно независимо, асинхронно и их потенциалы, суммируясь, не дают регулярной ритмической активности, и ЭЭГ представлена низкоамплитудными высокочастотными нерегулярными колебаниями— десинхронизованная активность. При низком уровне функциональной активности нейроны находятся в относительно пассивном режиме работы и зависят от активности соседних нейронов, что приводит к созданию больших групп нейронов, работающих в общем относительно постоянном режиме. В результате этого появляются высокоамплитудные, но относительно медленные колебания — синхронизованная активность, которая характерна для глубокого, без сновидений, коматозного состояния, наркоза, а также для участков мозга, пораженных патологическим процессом.

Частотные спектры ЭЭГ помогают количественно оценивать динамику ее изменения. Выделяют несколько типов частотных спектров фоновой ЭЭГ бодрствования: ЭЭГ с а-ритмом и без а-ритма, а также с преобладанием β-активности и спектра ЭЭГ десинхронизированного типа, когда ни один из ритмов не доминирует.

2. ЭЭГ позволяет судить о наличии патологических изменений в мозге, следить за их динамикой и определять локализацию патологического образования в мозге на основе оценки общего характера изменений ЭЭГ и локального распределения патологических феноменов. В клинике нервных болезней ЭЭГ, в сопоставлении с данными клиники, наиболее часто применяется для диагностики опухолей головного мозга, черепно-мозговых травм, эпилепсии, при сосудистых и воспалительных заболеваниях.

Патологические ритмы для взрослого человека:

1. Судорожная, или, как ее еще называют, эпилептическая активность - эти формы электрической активности связаны с эпилептическими, судорожными разрядами в мозге. Эпилептический разряд характеризуется почти одномоментным развитием в больших массах мозгового вещества высоко синхронизованных потенциалов нейронов, что на периферии может проявляться соответственно мощными мышечными сокращениями, а в ЭЭГ — относительно короткими, но высокоамплитудными потенциалами заостренной формы, имеющими названия:

а) пик-потенциал (спайк-потенциал) длительностью 20—50 мс, амплитуда в большинстве случаев превосходит 150 - 200 мкВ и может достигать 1000 мкВ и более. Острая волна — феномен сходный с пиком, но более растянутый во времени, длительность его 50—150 мс, амплитуда такая же как у пиков;

б) эти феномены, комбинируясь с медленными волнами, могут давать комплексы: пик-волна (спайк-волна) и острая волна — медленная волна.

2. Диффузное поражение мозга приводит к образованию многочисленных микроочажков патологии по всему мозгу, каждый из которых характеризуется особенностями объема, фазы развития, характера влияния на окружающее мозговое вещество. Это приводит к развитию общемозговых изменений ЭЭГ, которые определяются следующими критериями:

а) дизритмия — нарушение нормальной регулярной ритмики в ЭЭГ;

б) дезорганизация — нарушение нормальной пространственной организованности ЭЭГ. Нарушается нормальное распределение α- и β-ритмов, симметричность ЭЭГ;

в) диффузные патологические волны без четкой локальности. В зависимости от тяжести и характера поражения мозга могут быть Δ-дельта и θ-тета-волны или судорожные потенциалы.

3. Поражение ствола мозга. При поражений ствола мозга в патологический процесс вовлекаются неспецифические структуры, имеющие билатеральные и диффузные связи со всем мозгом. В результате этого патологические волны, возникающие в стволовых структурах, будут одновременно передаваться на весь мозг в целом. Все это приводит к появлению разрядов билатерально-синхронных медленных волн в ЭЭГ. Внешне это выглядит как появление почти идентичных медленных колебаний высокой амплитуды во многих симметричных отделах мозга. В случае, если процесс носит эпилептический характер, вовлечение в активность ствола мозга приводит к билатерально-синхронным разрядам типа пик-волна, как это бывает при petit mal (большом судорожном припадке).

4. Поражение в глубине полушария вызывает изоляцию больших участков поверхности мозга от регулирующих влияний ствола (в силу дивергентного хода волокон от неспецифических структур к коре). Это приводит к развитию в этих отделах патологических волн и появлению обширной зоны Δ- и θ-колебаний в пораженном полушарии, обычно захватывающих две, три доли, а иногда и все полушарие.

5. Поверхностное локальное поражение вызывает патологические изменения в зоне мозга, непосредственно прилегающей к очагу поражения, что отражается на ЭЭГ ограниченной областью патологических колебаний, соответствующей очагу поражения. У больных с опухолями головного мозга изменения ЭЭГ зависят от размера и локализации опухоли. Чаще всего в зоне опухоли угнетается альфа-ритм и появляются устойчивые дельта-волны.

Для уточнения изменения электрической активности, более точной локализации патологического очага, и для выявления скрытых изменений, используют различные функциональные нагрузки (фотостимуляция — действие прерывистого света, ритмическая звуковая стимуляция, гипервентиляция - форсированное дыхание, умственные и физические нагрузки).

Протекание патологического процесса всегда имеет свои особенности, однако в большинстве случаев ЭЭГ достаточно эффективный метод для определения локализации и топографии патологического процесса. Поскольку ЭЭГ отображает уровень функциональной активности мозга, который может быть одинаковым при разных заболеваниях, ЭЭГ не обладает нозологической специфичностью и только учет всех клинических данных, а также динамическое наблюдение могут дать суждение об этиологии заболевания, вызвавшего те или иные изменения ЭЭГ.