- •Мчс россии

- •Оглавление

- •Тема 7. Передний мозг

- •Введение

- •Учебный вопрос № 1 Полушария большого мозга и их рельеф, Доли полушарий

- •Височная доля, функциональная характеристика корковых зон.

- •Височная доля, функциональная характеристика корковых зон.

- •Островковая доля, функциональная характеристика корковых зон.

- •Медиальная поверхность полушария большого мозга.

- •Лимбическая доля, функциональная характеристика корковых зон.

- •Нижняя поверхность полушария большого мозга.

- •Учебный вопрос № 2 Структурно - функциональная характеристика типов коры больших полушарий

- •. Цитоархитектонические поля коры больших полушарий (по к. Бродману) и миелоархитектоника коры большого мозга.

- •Модульная организация коры больших полушарий

- •Заключение

Модульная организация коры больших полушарий

Изучение нейронной организации коры большого мозга позволило С. Рамон-и-Кахалю еще в начале XX в. высказать идею о модульном характере ее строения. Позднее, в 60—70 годах прошлого века, это было подтверждено в исследованиях Я. Сентаготаи и А. М. Антоновой.

Нейроны, расположенные в разных слоях коры, в процессе переработки взаимодействуют между собой, образуя функциональную систему, называемую кортикальной колонкой, расположенной на одном перпендикуляре к поверхности коры. Корковый модуль представляет собой группу нейронов, глиальных клеток и кровеносных сосудов, функционально связанных между собой. Он имеет вид дискретного колончатого блока клеток диаметром 300—600 мкм, охватывающего в вертикальном направлении все корковые слои.

Такой модуль обеспечивает обработку и хранение поступающей информации в коре мозга. С модулем связан определенный набор афферентных волокон, приносящих информацию, которую он подвергает стандартной дискретной обработке, а также набор эфферентных волокон, доставляющих ее в определенные зоны мозга. Различные модули коры тесно связаны между собой с помощью интернейронов и внутрикорковых волокон.

Например, если в корковом конце кожного анализатора одна из колонок реагирует на прикосновение к коже, то другая — на движение конечности в суставе. В зрительном анализаторе функции восприятия зрительных образов также распределены по колонкам. Например, одна из колонок воспринимает движение предмета в горизонтальной плоскости, соседняя — в вертикальной.

В настоящее время с помощью морфологических и физиологических методов получены многочисленные доказательства того, что принцип модульной структурно-функциональной организации справедлив для всех отделов центральной нервной системы.

На корковые нейроны возможна конвергенция (схождение) импульсов от различных органов чувств. Согласно современным представлениям, подобная конвергенция разнородных возбуждений — нейрофизиологический механизм интегративной деятельности головного мозга, т. е. анализа и синтеза поступающей информации и ответной деятельности организма. Существенное значение имеет и то, что нейроны сведены в комплексы, по-видимому, реализующие результаты конвергенции возбуждений на отдельные нейроны.

УЧЕБНЫЙ ВОПРОС № 3 Базальные ядра полушарий:

строение, связи и функции

К базальным, подкорковым ядрам относятся:

полосатое тело (corpus striatum),

ограда

миндалевидное тело («миндалина»).

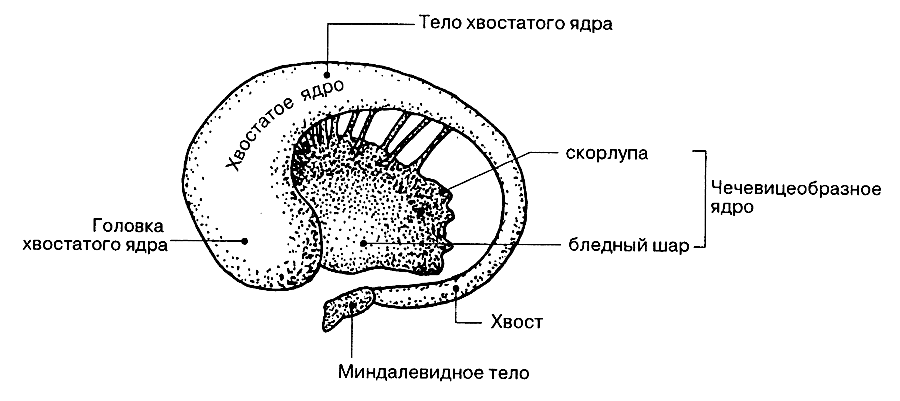

Полосатое тело (corpus striatum) состоит из двух образований: хвостатого ядра и чечевицеобразного ядра. Серое вещество хвостатого и чечевицеобразного ядер чередуется с прослойками белого вещества, что и обусловило общее название этой группы подкорковых ядер — полосатое тело.

Рис. 4. Схема строения базальных ядер

Хвостатое ядро имеет головку, образующую латеральную стенку переднего рога бокового желудочка, тело, лежащее под теменной долей, и хвост, участвующий в образовании крыши нижнего рога бокового желудочка. Медиальная поверхность хвоста прилегает к верхнелатеральной поверхности таламуса.

Предполагается, что хвостатое ядро участвует в регуляции активности мозга и регуляции некоторых видов движений; у человека при поражении хвостатого ядра также наблюдаются расстройства памяти.

Чечевицеобразное ядро состоит из более темной латеральной части — скорлупы и более светлой медиальной части — бледного шара. Обе части разделены между собой полосками белого вещества. Скорлупа соединяется с хвостатым ядром тонкими тяжами серого вещества, располагающимися между пучками волокон внутренней капсулы.

Эта система управляет сложно координированными автоматизированными движениями организма, контролирует и поддерживает тонус скелетных мышц, а также является высшим центром регуляции таких вегетативных функций, как теплопродукция и углеводный обмен в мускулатуре тела. При повреждениях скорлупы и бледного шара могут наблюдаться медленные стереотипные движения (атетоз).

Со стркатумом и паллидумом функционально и анатомически тесно связано черное вещество среднего мозга. При дегенерации путей от черной субстанции к стриатуму развивается паркинсонизм, для которого характерен сильный тремор (дрожание) конечностей и головы и трудности в управлении движениями вследствие нарушения регуляции мышечного тонуса со стороны стрио-паллидарной системы.

Ограда — это вертикальная пластинка серого вещества, нижняя часть которой продолжается в вещество передней продырявленной пластинки на основании мозга. Ограда расположена латеральнее чечевицеобразного ядра и отделена от него наружной капсулой мозга. От коры извилин островка ограду отделяет тонкий слой белого вещества внешней капсулы мозга. Ограда является наиболее новым в филогенетическом отношении образованием среди базальных ядер и имеет многочисленные связи с корой больших полушарий.

Функции ограды мало изучены. Предполагается, что ограда, совместно с полосатым телом, принимает участие в организации движения (в т.ч. речевой моторики), в обеспечении вегетативных реакций, а также отвечает за ориентацию в пространстве.

Миндалевидное тело залегает в белом веществе передней части височной доли полушария, на 1,5–2 см кзади от её височного полюса.

Базальные ядра отделяются друг от друга прослойками белого вещества: внутренней, наружной и внешней капсулами.

Волокна, проходящие ростральнее, образуют переднюю ножку внутренней капсулы, а каудальнее — заднюю ножку, соединенную с передней ножкой коленом. В передней ножке проходят корково-таламические волокна, а также волокна от лобной доли к собственным ядрам моста (и далее к мозжечку). В задней ножке волокна идут к коре большого мозга от органов чувств и таламуса. Здесь же идут нисходящие волокна в составе корково-спинномозговых путей, а также от теменной, височной и затылочной долей к собственным ядрам моста. Через колено внутренней капсулы следуют волокна корковоядерного пути.

В этих капсулах проходит большое число волокон, соединяющих ограду с различными зонами коры больших полушарий.