- •Вопрос 1

- •Вопрос 11

- •Билет 15. Анализ стихотворения г.Р.Державина «На смерть князя Мещерского»

- •16.Реформа литературного языка Карамзина

- •1)Предпосылки реформы

- •2)Последствия в русском языке

- •3) Новый слог русской литературной речи

- •4) Синтаксис

- •5) Словообразование

- •6) Итог

- •Своеобразие личности Карамзина. Карамзин – литератор и Карамзин – историк.

- •Вопрос 23 Школа гармонической точности

- •24.Особенности миросозерцания Жуковского. Роль Жуковского в литературном процессе первой половины 19 века.

- •Вопрос 25

- •Билет 32. Денис Иванович Фонвизин. Биография и творчество.

Дорогие друзья!

Как вы заметили, билеты далеко не все. 6 и 14 сделаны, но решили почему-то сегодня не открываться. Билет 3 Ваня Молчанов пока не может собрать из трёх частей - будем читать его, как есть. Учите пока наизусть и то, что есть.

Вопрос 1

Место литературы в общественном сознании 18 века.

Писатели 18 века были государственными служащими, во многом зависели от двора.

(Вся литература 18 века частично контролировалась властью и писатели не могли писать абсолютно свободно)

Литература становится авторской.

( Если до 18 века сложно было определить, кто являлся автором текста, и вообще тексты были не авторскими, то в 18 веке все произведения появляются под чьим-то авторством)

В 18 веке словесное творчество всё больше воспринималось как выражение личности.

( Целью писателей было научить читателя, показать идеал, норму)

Писательство еще не стало профессией, нельзя было жить лишь творчеством. (В России сочинительство не считалось профессией)

18 век- век поэзии, именно в это время зародилась база русской поэзии.

( В это время, в России, сформировались правила стихосложения, и поэзия стала такой, какой мы можем видеть её сейчас)

Поэзия вошла в жизнь в 18 веке, до такой степени, что её стали преподавать в школах, исходя из мысли, что любой образованный человек может сочинять стихи. ( Поэзия настолько повлияла на жизнь общества, что её стали изучать в школах)

В 18 веке писатели переводили много античной литературы, открывая читателям богатейший мир любви, мысли и красоты. ( Благодаря переводам античных текстов, писатели заставляли людей задуматься)

В 18 веке упорядочили лексику, организовали её в разные книжные стили речи.

В 18 веке литература становится мощным оружием способным изменить общество. Поэзия, которая раньше по статусу находилась ниже живописи, становится двигателям для изменения мыслей народа. Благодаря поэзии и литературе меняется общественное сознание.

Литература становится образцом для жизни. ( Главной функцией литературы являлось обучение человека нравственности и разумности на примере литературных произведений)

Литература имеет две функции – низкая литература – обслуживание читателя

( романы (развлекательное чтение)), высокая литература – обучение читателя (писатель – поэт, который задает нормы жизни и показывает, как надо жить).

Литература 18 века заставила человека задуматься о нравственности и разуме. Благодаря просвещенческим идеям, она получила право на существование. Литература стала вещью, которая смогла изменить внутренний мир человека и измениться к лучшему.

Билет 2.

Кантемир. Биография, анализ 1-й сатиры как произведение русского классицизма. Прием портретной галереи. Тема ума в сатире.

Биография.

Кантемир Антиох Дмитриевич (1708 – 1744 гг.), один из четырех сыновей молдавского господаря Дмитрия Константиновича Кантемира, приближенного к Петру I, дипломат (посол в Англии с 1732 года, потом в Париже), но наиболее известен как первый русский поэт-сатирик, сторонник Петровских реформ.

В детстве Кантемир получил прекрасное домашнее образование, учился в Греко-славянской академии и Академии наук. Его творческий путь начался с любовной лирики и переводов с французского, однако, первая (опубликованная в 1727 году) книга была написана на церковно-славянском языке. В 1729 году Кантемир написал свою первую сатиру («На хулящих учение»), перевел книгу Фонтенеля «Разговоры о множестве миров», которая была запрещена Елизаветой Петровной как «противная вере и нравственности». Кантемир сочинял лирические песни или восхвалял науку, знакомил русскую публику с произведениями античности (Анакреона, Горация, и др.), продолжал писать сатиры. Он переводил и современных ему писателей (напр. «Персидские письма» Монтескье), составил руководство к алгебре. В письме о «сложении стихов русских» он высказывается против польского силлабического стиха и делает попытку заменить его тоническим, более свойственным русскому языку. Наконец, он пишет и религиозно-философское рассуждение, под названием «Письма о природе и человеке». Из всего этого можно сделать вывод, что Кантемир был широко развитым (энциклопедическим) человеком, хотел, чтобы читатель понимал его, но раз такого читателя еще не было, Кантемиру нужно было СОЗДАТЬ его, нужно было научить читателя читать литературу (он стремился, чтобы все было абсолютно понятно для всех). Как выразился Белинский: «Первый свел поэзию с жизнью».

Анализ 1-й сатиры как произведение русского классицизма.

Первая сатира Кантемира — произведение рождающегося русского классицизма, где новое просветительское начало уживается с господствующим еще Средневековьем. В сатире Кантемира нет классицистической краткости и стройности, а смешение элементов эпоса, лирики и драмы, бытописание, тематические повторы, большое число действующих лиц — все это придало произведению объёмный и «пограничный» характер. На классицизм указывало двойное название: одно определяло объект обличения («На хулящих учения»), другое указывало на адресат («К уму своему»). Это сигнализировало о лиро-эпической природе произведения. Из эпоса в сатиру пришёл широкий охват событий и явлений русской жизни после петровской эпохи при акцентировании на приметах интеллектуальной и нравственной деградации общества. Лирическое в сатире проявилось в эмоциональной взволнованности повествования, открытой оценочности изображаемого, психологической напряжённости монологов.

Взяв за образец сочинения Горация, Ювенала и Буало, Кантемир сблизил русскую поэзию с европейской литературной традицией. Писатель безоговорочно принял рационалистическую эстетику классицизма, намеренно адресовав сатиру "уму своему" (ум как основа всего, прямая отсылка к Просвещению). Отсюда прямолинейность сатир Кантемира, четкое деление персонажей на положительных и отрицательных, неявное цитирование античных авторов.

Кантемир следовал теории трех стилей. Он рассматривал сатиру как жанр "низкой" литературы. Благодаря разговорно-бытовой основе сатиры Кантемира были понятны широкой аудитории читателей.

Образ лирического героя сатиры раздвоенный: с одной стороны, это образованный и умный, но не лишенный слабостей и сомнений дворянин, с другой стороны, это человек, чей разум символизирует собой идеальное, должное. Приём раздвоения личности, известный еще в средневековой литературе, обнажавшей извечный конфликт души и тела, был приспособлен Кантемиром к условиям нового времени: понятие "души" он свёл к понятию "разум", что стало символом эпохи Просвещения.

Композиция.

- Двухчастное вступление подчёркивало неразрывную связь в произведении негативного и позитивного, обличительного и поучительного, потому что, согласно убеждению Кантемира, сатирик, "осмеивая злонравие, старается исправлять нравы", совершенствовать природу человека и общества.

- Основная часть сатиры распадается на три составляющие. В первой части критике подвергаются нравственные пороки общества (ханжф Критон, скупец Силван). Во второй объектом обличения становятся носители социальных пороков (представители духовной и светской власти — епископ и судья). Третья часть состоит из пяти небольших отрывков, где даются сатирические портреты петиметра, дьячка, малограмотного воина, мелкого подьячего, обойдённого чинами и званиями родовитого боярина.

- Заключение имеет двойственный характер, потому что автор советует Разуму отказаться от борьбы с социальными и нравственными пороками общества, так как быть сатириком опасно, можно "достать хулу злую".

Кантемир одним из первых русских писателей использовал кольцевую композицию, начав и завершив сатиру обращением к "уму своему". При этом он создал авторский комментарий, который являлся важным содержательным компонентом произведения. Примечания, где истолковывались не совсем ясные образы, сравнения, намёки, по словам автора, "к совершенному понятию" его "намерения служат".

Прием портретной галереи.

Система образов сатиры Кантемира относится к распространённому в европейском классицизме типу портретной галереи. В ней есть лишь два положительных героя — император Пётр I и образ Ума (верховный судья и руководитель). С ним автор вступает в "мысленный диалог", показывая интеллектуальную и нравственную деградацию современного общества. Все остальные персонажи сатиры предстают как носители отрицательного начала, не знающие понятия совести и чести. Однако их "ум" направлен либо на охрану старого уклада жизни и борьбу против всего нового, либо на обоснование своего поведения. Никто из сатирических персонажей не выведен Кантемиром бездушным и отрицающим просвещение, но каждый выстраивает обвинение в адрес науки так, чтобы, опорочив её, в глазах окружающих остаться честным и благородным человеком.

Кантемир создал классические образцы сатирического портрета. В парадном портрете епископа ведущая роль принадлежала костюму, который показывал социальный статус его владельца. Сосредоточив внимание на атрибутах внешнего облачения епископа ("ряса", "риза полосата", "клобук", "цепь от злата") и знаке церковной власти ("клюку пышно повели везти пред тобою"), Кантемир сознательно отвёл "лику" героя роль необязательной детали. От личного изображения осталась лишь борода, да и та воспринималась как необходимый атрибут церковнослужителя. Епископ предстаёт в сатире существом безликим и безнравственным. Возникает маскарад, где костюм скрывает истинное лицо человека, внешнее не соответствует внутреннему: бездуховность маскируется в пышные одежды архиерея русской церкви.

Художественная деталь заостряет сатирическую направленность портретной характеристики героя. В образе Критона, ханжи и невежды, связь с церковной средой подчёркивается чётками в руках героя. [В православной церкви чётки — примета чёрного духовенства, поэтому использование их мирянином свидетельствует, что он стремится слыть святее святых. "Говорящие" детали содержат и парсуна с изображением русского поклонника Бахуса: Лука румян от выпитого вина, а чревоугодие приводит героя к тому, что он начинает свою речь о вреде науки "трожды рыгнув"].

Тема ума в сатире.

Герой вступает в спор с "умом своим", чтобы подвергнуть анализу собственные идеи и поступки, и приходит к выводу об их явном конфликте с реальностью. Характер лирического героя сатиры позволяет изобразить трагедию умного человека изнутри.

Внутренний монолог по своей сути диалогичен, потому что он обращён к собственному разуму. Трагедия деградации общества дана в сатире через призму трагедии личности, разлада между неограниченными возможностями просвещённого человеческого разума и житейским опытом, подсказывающим герою, что самый безопасный путь существования в обществе — "сон разума", когда ум "покоится, не понуждает к перу... руки". Скрытый диалог в дальнейшем перерастает в открытое противостояние героя целому ряду сатирических персонажей, обладающих здравым смыслом. С позицией торжествующего здравого смысла безумен тот, "кто глаза, полон беспокойства, коптит, печалясь при огне, чтоб вызнать руд свойства".

Как и автор сатиры, который незадолго до смерти признавал, что всю жизнь трудился, "чтоб познать самого себя и научиться прямым путём истинныя добродетели ходити", дабы обрести "собственное духа... спокойство", герой находится в процессе самопознания с целью обретения гармонии внутри себя, а затем и со всем миром. Его образ не очищен от сомнений и колебаний, самоиронии ("уме недозрелый") и критики противников, которые учёных "как мору чужатся". Прав Белинский, ставя в заслугу Кантемиру то, что в его сатирах образ автора отражается "так прекрасно, так человечно".

Билет подготовлен на основе части статьи Травникова «О первой сатире Кантемира».

Молчанов

Билет номер три. Силлабическая, тоническая и силлабо-тоническая система стихосложения.

П Л А Н 1.силлабическая система 1) строение стиха ( кол-во слогов в строке, цезура) 2)основной характер силлабических стихотворений(поучение, религиозный характер и т.д.) 3) некоторые поэты, писавшие в силлабической системе 4) Предпосылки преобразований Тредиаковского и Ломоносова.Кантемир, как поэт, ратовавший " за оживление силлабического стиха" и пытавшийся создать новую систему стихосложения. 5) где появилась силлабическая система. 6) Роль силлабической системы в дальнейшем развитии русской поэзии. 7) пример 2. Тоническая система стихосложения 1)строение( особенности) стиха 2) каким языкам присуще тоническое стихосложение 3)тоническое/ силлабо-тоническое стихосложение( различия, деление внутри на разные группы. Примеры на каждую группу 4)Тонический стих в древнерусской поэзии 5) Реформа Тредиаковского-Ломоносова 6) развитие силлабо-тоники 3. Силлабо-тоническая система стихосложения. 1) реформа Тредиаковского. 1.)первые стихи, написанные с отклонениями от силлабической системы 2.) изучение Тредиаковским строения русского языка, вывод о том, что для него характерна тоническая система стихосложения 2) Создание Ломоносовым силлабо-тонической( т.е. Слого-ударной) системы стихосложения 3) строение силлабо-тонического стиха 4) на чем основана силлабо-тоника 5) некоторые трудности силлабо-тонического стихосложения, связанные с особенностями русского языка 6)деление на группы в силлабо-тонике( двухсложные, трехсложные размеры, ямб, хорей, спондей, пиррихий и т.д.)

Т Е К С Т

БИЛЕТ 3

1) Силлабическая система стихосложения От греч. Syllabe - слог. Система построения стиха, в основе которой лежит равносложие, т.е. - одинаковое количество слогов в каждой стихотворной строке. Как правило, это число было равно одиннадцати и тринадцати. В середине строки присутствовала цезура - внутристиховая пауза. Эмоциональное движение в стихе почти не наблюдалось, ибо в основной своей массе произведения были религиозно-моральной направленности и имели поучающий характер, яркий пример чему - творчество белорусского поэта Симеона Полоцкого. Но существовали и свои исключения: поэт-силлабик молдавского происхождения Антиох Кантемир писал сатирические стихи, частенько направляя свои стрелы против фигур церкви и высшего света. Он ратовал за оживление силлабического стиха, использовал различные ритмические приемы, пытался создать новую систему стихосложения, отойти от силлабики. Принцип равносложия был присущ поэзии тех народов, в языках которых ударение закреплено за определенными слогами в слове ( во французском - за последним, в польском - за предпоследнем, в чешском - за первым и т.д.). Но для языков, в которых, как в русском языке, ударения падали на различные по месту их нахождения слоги (так называемое беглое ударение), силлабическая система оказалась малопригодной: подлинной ритмической соизмеримости стихов она создать не могла. Но данная система оставила в дар более поздним системам довольно большое наследие. Так, женская рифма, единственно допустимая в силлабике, занимает сегодня очень прочные позиции; смежная рифмовка, которая одна могла соединять строки-предложения в стихи - любима нами и поныне. Так что можно сказать, что заимствование данной системы у других народов стало просто революционным событием для русского стихосложения. На пустое поле, по которому лишь бродили многочисленные представители народного песенного стиха, вступила готовая система, сумевшая практически из ничего создать литературу и дать нам множество достойных поэтов. Пример: Уме недозрелый, плод недолгой науки! Покойся, не понуждай к перу мои руки: Не писав летящи дни века проводити Можно, и славу достать, хоть творцом не слыти. Ведут к ней нетрудные в наш век пути многи, На которых смелые не запнутся ноги. Антиох Кантемир 2) Тоническая система стиха От греч. Tonos - напряжение, ударение. Система стихосложения, в которой ритмичность создается упорядоченностью расположения ударных слогов среди безударных. Внутри тонического стихосложения различается чисто тоническое стихосложение, в котором учитывается только количество ударений в стихе (акцентный стих), и силлабо-тоническое, где учитывается также расположение ударений в стихе. В русской терминологии 18-го века под тоническим стихосложением подразумевали силлабо-тонику, как систему, отличную от силлабического стиха. Пример: Дне́й бы́к пе́г, Ме́дленна ле́т арба́, На́ш бо́г бе́г, Се́рдце — на́ш бараба́н. Маяковский 3) Силлабо-тоническая система стихосложения От греч. Syllabe - слог и греч. Tonos - напряжение, ударение. Заслуга преобразования русского стиха принадлежит В.К.Тредиаковскому и особенно М.В.Ломоносову. Тредиаковский еще в 30-е годы 18-го века выступил со стихами, основанными на отличных от силлабической системы принципах стихосложения. Изучив строение русского народного стиха, он первый пришел к выводу, что для русского стихосложения закономерен тонический принцип. Начатое Тредиаковским продолжил, развил и блестяще применил в своей поэтической практике Ломоносов. Созданная его трудами система стихосложения получила позднее название силлабо-тонической, то есть, слого-ударной. Силлабо-тоническая система основана на равномерном чередовании ударных и безударных слогов. Учтен при этом опыт метрической системы. В основе силлабо-тоники лежит принцип строения русского народного стиха: соизмеримость соотносимых стихов по количеству и расположению ударных слогов. Ритмическими единицами в силлабо-тоническом стихе, как и во всяком другом, являются соотносимые между собой стихотворные строки - стихи. Соизмеримость же их друг с другом определяется повторяющимися в них сочетаниями ударных и безударных слогов. Единицами измерения этих повторяющихся сочетаний выступают стопы. Деление на стопы в русском силлабо-тоническом стихе (стопа здесь - сочетание ударного слога с примыкающими к нему безударными) в известной степени условно. Особенности русского языка не позволяют строго выдержать это деление, так как слова русского языка весьма неоднородны как по количеству слогов, так и по месту ударений. Многие из слов столь многосложны, что могут вместить в себя по две стопы и тем самым требовать не одного (как это имеет место в языке на самом деле), а двух ударений в слове. С другой стороны, в живом произнесении ударения в служебных словах, а иногда и в местоимениях, пропадают, и ударение в стихе переносится с одного слова на другое (перенесение ударения с данного слова на последующее называется проклитикой, а на предшествующее - энклитикой). Сущность силлабо-тонической системы состоит в том, что в стихотворной строке ударные и безударные слоги чередуются по определенной схеме и образуют так называемые двусложные и трехсложные размеры. В двусложных размерах различают хорей - с ударением на первом слоге и ямб - с ударением на втором слоге. Расстановка в строке всех возможных ударений осуществима лишь в том случае, когда строка состоит из коротких одно-, дву- и трехсложных слов. Но уже Ломоносов признал, что так писать стихи "трудновато", потому что в языке очень много слов длинных, и в полноударной стихотворной строке они не поместятся. Поэтому расстановка ударений строго не соблюдается - они не должны падать на "чужие" места, зато пропускать их можно - от этого ритмическое звучание не страдает, наоборот, стих звучит более разнообразно. В этом случае могут возникать два безударных слога подряд - они образуют группу из безударных слогов, которую называют по аналогии с античным стихом пиррихием. Иногда слова стекаются таким образом, что возникают два подряд ударных слога (спондей). В русских двусложных размерах особенно часты различные сочетания стоп ямба и хорея с пиррихиями. В трехсложных размерах в зависимости от местоположения ударного слога различают: дактиль - с ударением на первом слоге стопы, амфибрахий - с ударением на среднем слоге и анапест - на последнем, третьем слоге стопы. Последовательность таких групп ударных и безударных слогов (стоп) в строке и создает стихотворный размер. Теоретически количество стоп в стихотворной строке может быть любым - от одной и больше, на практике же протяженность строки бывает в двусложных размерах (хорей, ямб) от 2 до 6 стоп, а в трехсложных (дактиль, амфибрахий, анапест) - от 2 до 4. Итак, основных размеров русского классического стиха пять: хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, анапест. Подробнее о них можно прочесть в разделе размеры стиха. Пример: Науки юношей питают, Отраду старым подают, В счастливой жизни украшают, В несчастной - случай берегут; М. В. Ломоносов "Ода на день восшествия на престол Елизаветы Петровны" (1747)

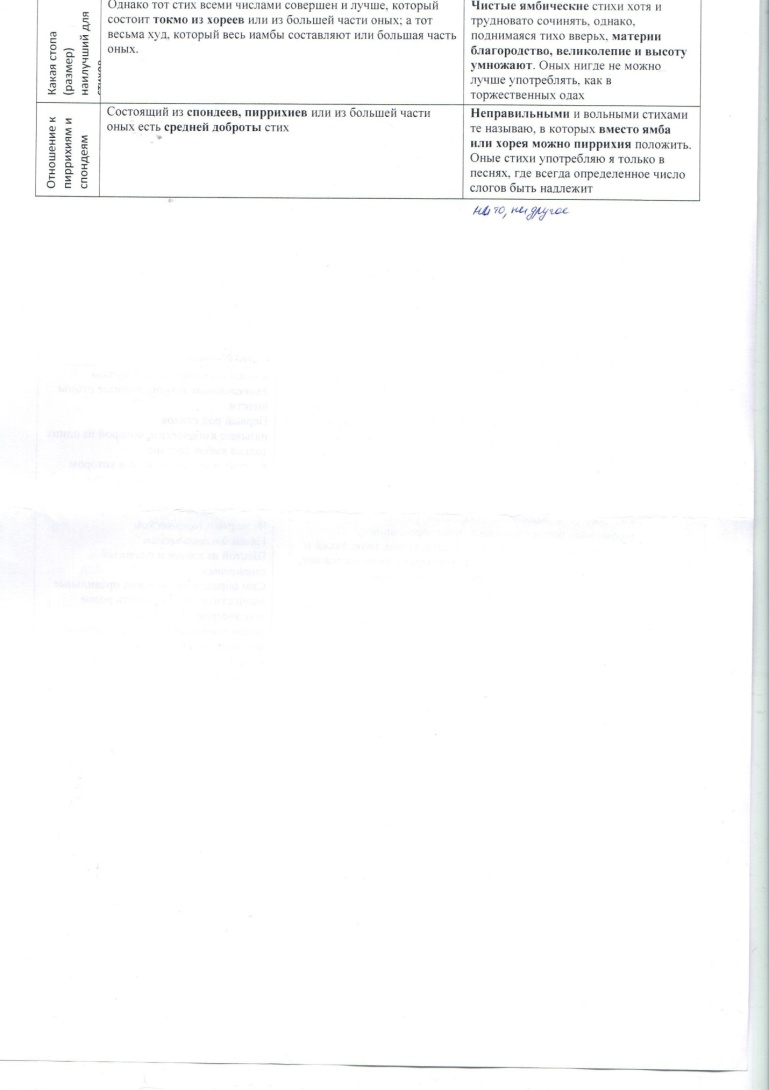

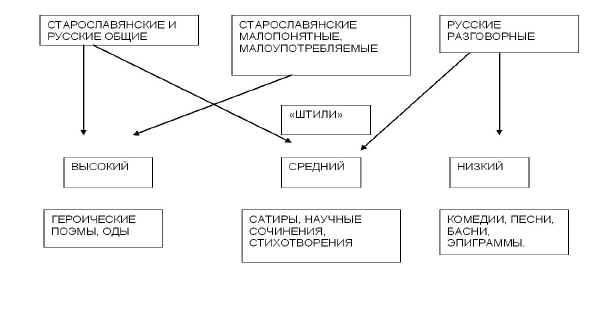

Билет №4.

Реформа стихосложения Тредиаковского - Ломоносова.

1) И Ломоносов, и Тредиаковский считали, чо силлаботонически способ стихосложения лучш всех подходит именно для русского языка.

2) Тредиаковский ограничевал кол-во слогов 2-сложными, а Ломоносов считал, что в данном случае дозволено все.

3) Тредиаковский писал только женскими рифмами, а Ломоносов снова не ограничивал в выборе.

4) Наилучшим размером Тредиаковский считал хорей, а Ломоносов ямб.

5) В отношении к перихиям и спондеям Тредиаковский и Ломоносов сошлись во мнениях: тут можно все.

6) Ломоносов яростно протестовал против привнесения в русский язык слов из других языков. Тредиаковский говорил, что для каждого языка должен существовать разный способ стихосложения.

7) Тредиаковский первым заявил о необходимости соотвотствия принципа стихосложения акцентологии языка. Учитывать надо содержание и способ выражения, - говорит он в "Новом и кратком способе к сложению российских стихов с определениями для сего надлежащих званий".

8) Переводя заграничную поэзию, Тредиаковский осознает необходимость новой ритмической единицы в стихе - стопы. Тредиаковский объединяет тоническую и силлабическую системы, таким образом укрупняя мельчайшую ритмическую еденицу, учитывая кол-во слогов в стихе и разное кол-во ударных и безударных гласных. Таким образом появляется силлабо-тоническая система стихосложения.

9) Тредиаковский выделил типы стоп: спондей, перихий, хорей (трохей) и ямб. Он так же настаивал на необходимости повторния стоп в стихе. Тредиаковский говорил, что стих отличается от прозы "мерой и падением, чем стих поется", т.е. регулярным повторением одинаковых сочетаний ударных и безударных слогов в пределах одного стиха и переходящим из стиха в стих в пределах одного стихотворного текста.

10) Ломоносов снимает ссразу 2 ограничеия Тредиаковского. Если тот провел реформу только с длинными стихами то Ломоносов сказал, что кроткие стихи так же подлежат рефорированию, а набор двухсложных стоп дополняется трехсложными стопами. Теперь существует 6 типов стоп: ямб, анапест, ямбоанапест, хорей, дактиль и дактилохорей. Из этого последовала возможность чередования рифм.

11) Поскольку Тредиаковский работал только с длинным стихом, ему не было необходимым понятие размера. Впервые скаладывается понятие "размер". Ломоносов выделяет: гекзаметр, пентаметр, тетраметр, триметр и диметр.

12) Пристрастие Ломоносова к ямбу объяснялась гармонией содержания и формы ("как в торжественных одах" )

Билет 5.

Образ жизни и творчества Тредиаковского. "Езда в остров Любви", "Тилемахида", их значения для русской литературы.

Образ жизни и творчества Тредиаковского.

В. К. Тредиаковский (1703-1769гг)

Родился в Астрахани в семье священника. В 19 лет бежал из своего города в Москву, где поступил в Славяно-греко-латинскую Академию. Через 2 года бежал в Голландию, а затем отправился в Сарбонну. В 1730 году Тредиаковский возвращается в Россию широко образованным человеком, поэтом и переводчиком.

Основные этапы творчества:

1) Перевод П. Таллемана "Путешествие на остров Любви или Ключ к сердцу". Это произведение стало первым в России развлекательным романом => Тредиаковский становится переводчиком и секретарем в Петербургской Академии наук.

2) Василий Кириллович берется за реформирование всей русской поэзии. В 1735 году выходит первая русская книга по теории поэзии.

("Новый и краткий способ к сложению российских стихов с определениями до сего надлежащих званий"). Эта книга обозначала начало переворота в профессиональном стихосложении: переход от силлабической к силлабо-тонической системе. Тредиаковский сумел сблизить силлабическое стихосложение с тонической поэзией. Но теория значительно обгоняла практику в то время, и поэтому эта система далась не легко и самому автору. "Похвальнын стихи России" - попытка.

3) В 1752 году Тредиаковский под влиянием Ломоносова вносит ряд изменений в "Новый и краткий способ.." И одновременно создает новый трактат - исследование по истории русского стихотворства.

4) Перевод курса античной истории (который занимает у него 30 лет) и восстановление рукописи тринадцати томов.

Но, несмотря на все подвиги, которые он совершил при жизни, жизнь В. К. Тредиаковский закончил в бедности. Отношения его с окружением портились, умер он в нищете. По сути главной причиной этому был неосторожный диалог Лажечникова с Пушкиным.

Мнения о нем в истории сложились разные: вечный труженик и "подлый писачка".

"Езда в остров Любви" и "Тилемахида":

1) Первый в России развлекательный переводной роман - о любовных ухаживаниях и забавах, о "науке страсти нежной". Роман был встречен восторженно, особенно читателями - придворными. Тредиаковский был представлен императрице Анне Иоанновне, был назначен секретарем и переводчиком в Академии наук. Именно тогда автор и намечает грандиозные планы. Еще в предисловии к переводу романа Тредиаковский выдвинул идею совершенствования литературного языка путем освобождения его от устаревших церковнославянских слов и сближения с разговорной речью; эту идею он стремился воплотить в переводе. Сразу после этого автор берется за реформирование всей русской поэзии. Таким образом, можно сделать вывод, что "Езда в остров Любви" являлась первым важным этапом в реформировании языка.

2) "Тилемахида" - следующий важный этап реформирования языка. "Вулканический" этап. Почему вулканический? Петровские преобразования резко расширили потребность в новых понятиях, и в русскую речь широко вливались иностранные слова; церковно-славянский книжный, литературный язык сталкивался с просторечием. Требовалась громадная бота писателей и ученых, чтобы этому хаотическому изобилию придать ясность и стройность. Тредиаковский был одним из зачинателей этой работы, он основал её цели и формулировал их.

В своей поэме он создал тот самый стихотворный размер, которым в дальнейшем передавали древнегреческий гекзаметр все русские поэты.

Билет 8. Своеобразия личности Ломоносова и его поэзии. Реформа стихосложения. Теория «трех штилей».

Михаил Васильевич Ломоносов (1711 – 1765гг.).

Михаил Ломоносов родился 8.11.1711 г. в зажиточной семье помора Василия Дорофеевича в деревне, расположенной на реке Северная Двина в Архангельской области. А.С. Пушкин следующими строками описывал его детство:

Невод рыбак расстилал по брегу студеного моря;

Мальчик отцу помогал. Отрок, оставь рыбака!

Мрежи иные тебя ожидают, иные заботы:

Будешь умы уловлять, будешь помощник царям.

Грамоте обучался у дьячка С. Н. Сабельникова. Жизнь Ломоносова в родном доме была невыносимой, наполненной постоянными ссорами с мачехой. Узнав, что отец хочет женить его, Ломоносов решил бежать.

В декабре 1730 года 19-летний Михаил отправляется в Москву. Чтобы поступить в «Спасские школы», то есть, в Московскую славяно-греко-латинскую академию, Ломоносову пришлось подделать документы и выдать себя «за сына холмогорского дворянина».

В 1734 году Ломоносов отправляется в Киев, где на протяжении нескольких месяцев обучается в Киево-Могилянской академии.

В 1735 году Ломоносов был вместе с другими двенадцатью учениками Спасского училища отправлен в Петербург и зачислен в студенты университета при Академии Наук.

В марте 1736 года Академия принимает решение отправить в Европу 12 наиболее способных молодых людей из «Спасских школ» для обучения естественным и техническим наукам. Переехав в Германию, Ломоносов поселяется в доме вдовы немецкого пивовара, на дочери которого он впоследствии женился.

Реформа стихосложения:

В 1739 году в «Письме о правилах российского стихотворства» Ломоносов описал созданную им стройную систему русского стихосложения, в частности, установив метр, опираясь на работу Тредиаковского, а также на опыт новоевропейской литературы.

Ломоносов бесповоротно обратил поэзию к силлабо-тонике, то есть к естественному звучанию русского стиха, близкому к народной поэзии.

Он утвердил ямб, как размер, метр, особенно близкий живой речи.

Ломоносов считал, что в русской поэзии «…мы мужские, женские и тригласные рифмы иметь можем, и услаждающая всегда человеческие чувства перемена оные меж собою перемешивать пристойно велит» (то есть допускал мужскую, женскую, дактилическую рифмы и их смешение).

Предлагал внести двоесложные и троесложные стопы.

В 1739—1740 гг. под руководством И. Ф. Генкеля (с которым у него были крайне плохие отношения) он обучался горному делу.

В 1741 году 30-ти летний Ломоносов вернулся в Петербург.

В 1743 году Ломоносов пишет «Утреннее размышление о Божием величестве». В этом произведении выражен восторг перед чудесами мира, сотворенного Богом. Это восторг поэта-естествоиспытателя, который верит, что Божественный взор «в бездну прорицает, не зная никаких предел». И у человека, охваченного пламенной жаждой познания, вырывается возглас:

Творец! покрытому мне тьмою Простри премудрости лучи И что угодно пред Тобою Всегда творити научи!..

Пушкин говорил о Ломоносове как о «самобытном сподвижнике просвещения». Так как Стихи Ломоносова – это, в сущности, поэзия просвещения, и наука – их неизменный герой. Ломоносов никогда не разделял науку и поэзию.

Могучий дух автора – ученого, проникающего в тайны мироздания, - сразу ощутим и в «Вечернем размышлении о Божием величестве при случае великого северного сияния»:

Лице свое скрывает день; Поля покрыла мрачна ночь; Взошла на горы чорна тень; Лучи от нас склонились прочь; Открылась бездна звезд полна; Звездам числа нет, бездне дна.

Неразделимость науки и поэзии для Ломоносова становится тем очевиднее, чем более мы вчитываемся в его произведения. Например, «Письмо о пользе стекла» начинается следующими строками:

Неправо о вещах те думают, Шувалов, Которые Стекло чтут ниже Минералов, Приманчивым лучем блистающих в глаза: Не меньше польза в нем, не меньше в нем краса.

Эта поэма имела несомненную «служебную» цель: убедить вельможного покровителя в необходимости содействовать развитию опытного стекольного производства.

25 июля 1745 года 34-х летнему Ломоносову было присвоено звание профессора химии и дворянский статус.

В 1747 году Ломоносов пишет самую знаменитую из своих од – «На день восшествия на Всероссийский престол Ея Величества Государыни Императрицы Елисаветы Петровны, 1747 года». Произведение это, несомненно, заказное, «должностное», тем более что и сочинялось оно от имени благодарной Академии наук, на содержание которой Елизавета почти вдвое увеличила ассигнования. В нем Ломоносов восхваляет мир, спокойствие, начиная оду со слов о «возлюбленной тишине» и выражает надежду на устремленность императрицы к ней. В произведении заметна влюбленность автора в «божественны науки». Автор высказывает свои мечтания и надежды:

О вы, которых ожидает Отечество от недр своих И видеть таковых желает, Каких зовет от стран чужих, О, ваши дни благословенны! Дерзайте ныне ободренны Раченьем вашим показать, Что может собственных Платонов И быстрых разумом Невтонов

Российская земля рождать.

В творчестве Ломоносова оды играют большую роль. Стилю торжественной оды Ломоносова были свойственны следующие качества:

«Одический восторг» - настроение оды

Лирический беспорядок – видимая нестройность композиции

«Панорамное зрение» - автор свободное соединяет разные эпохи и видит разные части света

Напряженная метафоричность – обилие метафор

Гиперболизм – художественное преувеличение

Перифразы – замены понятий описанием

Аллегории – запечатление умозрительных идей в предметных образах

Риторические восклицания и вопросы

Инверсии

Высокая лексика, обилие церковнославянизмов

Одическая строфа – десятистишие четырехстопного ямба с рифмовкой AbAbCCdEEd

Под влиянием Ломоносова совершается в 1755 году открытие Московского университета.

В эти годы особенно проявлялся его характер. Ломоносов умел за себя постоять и не дорожил ни покровительством своих меценатов, ни своим благосостоянием, когда дело шло о его чести или о торжестве его любимых идей. Он был открытым, великодушным, всегда умел за себя постоять, был наделен отменным физическим и духовным здоровьем. Ломоносов всегда стремился к созиданию, ему было свойственно единство познания и действия. В любых условиях Ломоносов оставался нравственно несгибаемым и независимым.

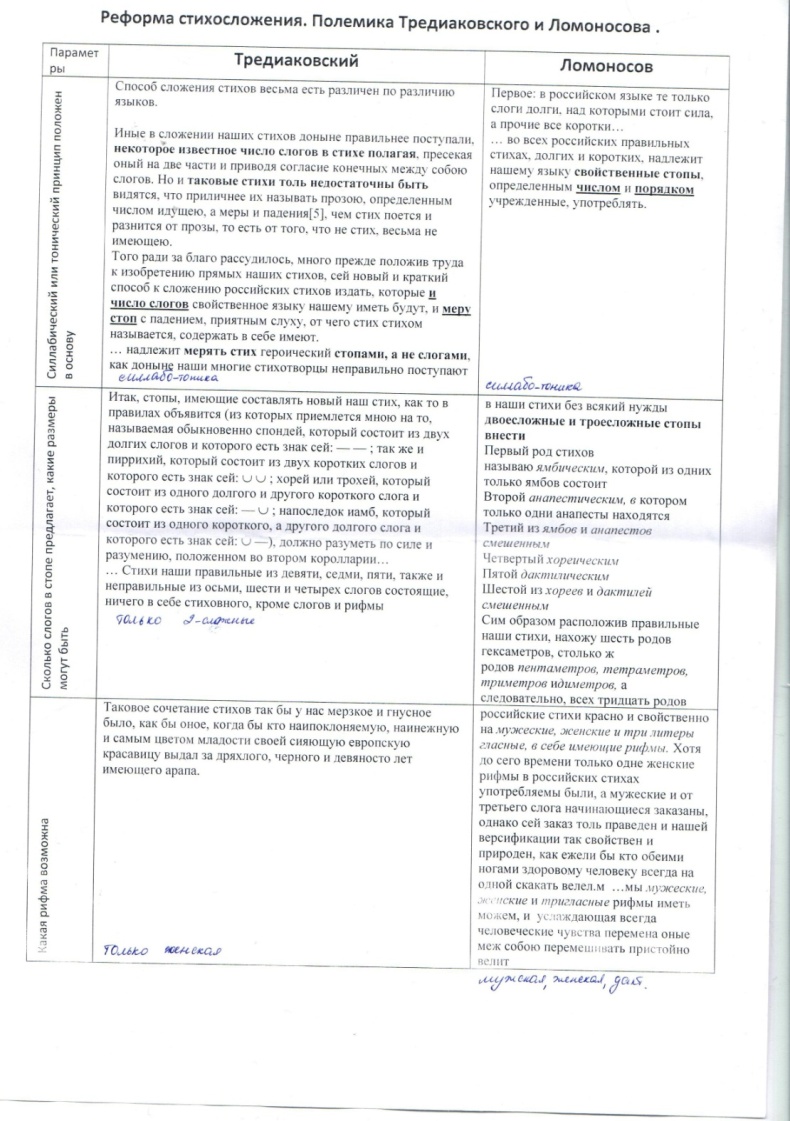

Теория «трех штилей»:

Ломоносов разработал стилистическую систему русского языка, названную им теорией «трех штилей». Она изложена и разъяснена в “Рассуждении (предисловии) о пользе книг церковных в Российском языке” (1757 г.).

До Ломоносова в русском литературном языке царила смесь различных языковых элементов. В письменном и устном виде употреблялись исконно русские слова, церковнославянизмы, иностранные слова. Это был пестрый, с тяжеловесной синтаксической конструкцией язык. Он уже не мог быть полноценным способом выражения растущих потребностей науки и культуры, назрела необходимость его преобразования.

По Ломоносову, в языке следует установить три стиля, которые будут различаться по «пристойности материй». Он устанавливает зависимость между «материей», то есть темой, жанром и стилем. Каждый жанр предусматривает один из трех стилей(низкий, средний, высокий), никакие отклонения не допускаются.

Героические поэмы, оды, «прозаичные речи о важных материях», трагедии должны быть написаны высоким стилем (господство книжных слов без злоупотребления устаревшими формами) .

«Театральные сочинения, в которых требуется обыкновенное человеческое слово к живому представлению действия», стихотворные дружеские письма, сатиры, элегии, эклоги, прозаические «описания дел достопамятных и учений благородных» пишутся средним стилем (употребление разговорных слов, но и обращение к общепонятным церковнославянизмам) .

Комедии, увеселительные эпиграммы, песни, «в прозе дружеские письма, описание обыкновенных дел», басни пишутся низким стилем (русская речь, не чуждающаяся простонародных слов, избегающая как книжных, церковнославянских, так и грубых, «площадных» слов).

Суть учения о трех стилях Ломоносова состоит в том, что главной частью русского литературного языка должна стать письменная и разговорная речь широких слоев народа, поэтому ее нужно оберегать от перегрузки, с одной стороны, старославянизмами, а другой – от «диких и странных слов и нелепостей, входящих к нам из чужих языков».

У чение

Ломоносова оказало большое влияние на

историю русской литературы и русского

языка. Произошло объединение на базе

среднего стиля всех письменных источников

в единую литературную систему.

чение

Ломоносова оказало большое влияние на

историю русской литературы и русского

языка. Произошло объединение на базе

среднего стиля всех письменных источников

в единую литературную систему.

13 февраля 1757 года 46-летний профессор Ломоносов получает чин коллежского советника. Новым местом его службы стала канцелярия Академии, он ведал научными и учебными департаментами.

В конце жизни Ломоносов был избран почётным членом Стокгольмской (1760) и Болонской (1764) академий наук.

Ломоносов умирает на 54-м году жизни от простуды. Был похоронен в Александро-Невской лавре.

Ода Елизавете

Разговор с Анакреоном

О пользе стекла

Билет 9 Анализ Оды "На день восшествия на всероссийский престол ее величества государыни императрицы Елисаветы Петровны 1747 года" I. Оды, являясь лирическим жанром, делятся на анакреонтические, духовные, философские, оды-послания, оды-элегии. 1) Торжественная ода стала главенствующим жанром в России XVIII в. 2) Оды заказывались правительством, и их чтение составляло часть какой-либо праздничной церемонии 3) Большая часть од М. Ю. Ломоносова была адресована Елизавете Петровне. II. Поэт выступает творцом, создающим своим словом особый мир, где нет места обыденным предметам и словам. 1. Восхищаясь военной мощью России, Ломоносов видел и те страдания, которые несет война простым людям. (отдавал предпочтение миру в противовес войне, назвав это словом "тишина") 2. Ломоносов прославляет Елизавету Петровну как поборницу мира, которая при вступлении на престол прекратила войну со шведами 3. Ломоносов прославляет Петра I как просветителя, вводя тему науки и процветания российской культуры в прошлом, делая на это особый акцент а) По мнению Ломоносова занятие науками было дозволено всем слоям общества и он явно настаивал на этом б) Ломоносов говорит о Петре как о божественном посланнике, данном России чтобы прославить Бога в) Ломоносов также говорит о богатстве и плодоносности Русских земель, не все из которых до сих пор являются разведанными г) Идея высокой нравственной пользы наук является одной из основных идей Ломоносова 4. Композиция оды напоминает кольцевую, так как заключительные строфы перекликаются с первыми, снова прославляется Елизавета и тишина. 5. Образ Ломоносова в оде лишен персональных черт, он пишет от лица своеобразного "государственного обозревателя", чего-то нечеловеческого. 6. Ломоносовская ода, как и любая другая, испещрена метафорами, олицетворениями,иногда аллегориями и гиперболами. а) Ломоносов отводил очень важную роль подобного типа украшениям б) Ломоносов использует славянизмы, библеизмы, высокую лексику, подчеркивая возвышенность и важность того, о чем он пишет. III. Многие в последствии писали оды в России, такие как Державин, Тредиаковский, Жуковский, но классической торжественной одой все равно остается ода Ломоносова.