РАНЕНИЯ И ЗАКРЫТЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ ТАЗА И ТАЗОВЫХ ОРГАНОВ

ОГНЕСТРЕЛЬНЫЕ РАНЕНИЯ И ПОВРЕЖДЕНИЯ ТАЗА И ТАЗОВЫХ ОРГАНОВ И ИХ ЛЕЧЕНИЕ НА ЭТАПАХ МЕДИЦИНСКОЙ ЭВАКУАЦИИ

Цель занятия. Изучить классификацию, симптоматику, диагностику и принципы лечения огнестрельных ранений. Обучить студентов приемам оказания первой врачебной помощи на МПП при огнестрельных ранениях и повреждениях таза и тазовых органов.

Основные учебные вопросы. Частота и классификация ранений и повреждений таза и тазовых органов. Симптоматика повреждений таза и тазовых органов. Шок, кровопотеря, инфекционные осложнения при повреждении тазовых органов. Их значение в определении исходов повреждений. Первая медицинская и доврачебная помощь при ранениях таза. Организация и объем медицинской помощи в МПП, ОМедБ, СВПХГ, ГБФ. Исходы огнестрельных ранений и повреждений таза и тазовых органов.

Методика проведения занятия. Занятие проводится в учебном классе, палатах, перевязочной, реанимационном отделении и операционной травматологического отделения клиники. В учебном классе рассматриваются теоретические вопросы повреждений и огнестрельных ранений таза и тазовых органов, в палатах студенты обследуют больных и пострадавших с повреждениями таза и тазовых органов, в перевязочной под руководством преподавателя делают перевязки, выполняют лечебные и диагностические манипуляции. В операционной студентам демонстрируют диагностические манипуляции и операции при переломах таза и тазовых органов.

Содержание занятия

Частота повреждений таза по опыту Великой Отечественной войны и локальных конфликтов последних десятилетий достигает 5 %. Если ранее преобладали огнестрельные ранения, то с увеличением доли минно-взрывных повреждений в структуре санитарных потерь до 60 % могут составлять закрытые и открытые повреждения таза. Эти повреждения часто возникают в оборонительных сооружениях, в транспортной и боевой технике.

Повреждения таза делятся прежде всего на открытые и закрытые. Среди огнестрельных ранений таза слепые встречаются чаще, чем сквозные и касательные. Локализация раны при слепом ранении, как и сопоставление входного и выходного отверстий ран таза при сквозном ранении, особенно в случаях применения высокоскоростных пуль калибра 5,45 или 5,56 мм, не всегда дает верное представление об истинном характере повреждения тазовых органов в связи с возможностью девиации раневого канала, обусловленной сложностью архитектоники костных структур и мягкотканных образований.

Особенности повреждений таза определяются обилием крупных артериальных и венозных сосудов, нервных стволов и их сплетений, а также наличием мочеполовых органов и прямой кишки. Даже ранения мягких тканей в сочетании с ранениями тазовых органов при своевременной и полноценной первичной хирургическое обработке не исключают опасности возникновения гнойных затеков» абсцессов и флегмон, а также гнилостной и анаэробной инфекции. При повреждениях ягодичных артерий могут возникать интенсивные наружные кровотечения, а при нарушении целости подвздошных артерий и вен или их многочисленных разветвлений — внутренние (внутрибрюшинные и внутритазовые) кровотечения, нередко являющиеся причиной смерти раненых. Частый компонент повреждений таза — травмы нервных образований: ушибы, частичный и полный перерыв ветвей крестцового сплетения, седалищного и бедренного нервов. Огнестрельные переломы тазовых костей с преобладанием многооскольчатых и раздробленных часто сопровождаются развитием шока, кровотечением и повреждением тазовых органов. Множественные очаги некроза в губчатых костях приводят к развитию стойких и тяжелых остеомиелитов, а при повреждениях тазобедренного сустава — гнойных кокситов. Ранения мочевыводящих органов и прямой кишки вызывают мочевую инфильтрацию межмышечных пространств, заполненных клетчаткой, и загрязнение кишечным содержимым, угрожая развитием тяжелых инфекционных осложнений и усугубляя тяжесть течения раневого процесса.

Клиника и диагностика

Ранения и закрытые травмы таза относятся к тяжелым повреждениям. Сложность синтопики анатомических образований определяет значительные трудности в установлении полного диагноза повреждения. Диагноз формируется путем последовательного распознавания или исключения повреждений отдельных образований и органов.

Переломы костей таза. Пальпация и перкуссия "позволяют локализовать место перелома. Так, при постукивании и надавливании на симфиз возникает боль в области переломов лобковых костей, а при давлении на седалищные бугры — в зоне повреждения седалищных костей. При легкой нагрузке ладонями на крылья подвздошных костей или большие вертелы бедер становятся болезненными зоны всех переломов тазового кольца. Вынужденное положение с согнутыми и разведенными нижними конечностями («поза лягушки>) свойственно переломам седалищных костей, а с приведенными бедрами — переломам обеих ветвей лобковой кости. Симптом «прилипшей пятки», заключающийся в невозможности поднимания выпрямленной ноги на стороне повреждения, характерен для перелома верхней ветви лобковой кости. При бессознательном состоянии раненого ориентируются на деформацию тазового кольца, патологическую подвижность и крепитацию костных фрагментов. Имеет значение появление ранних (через 1—2 ч) подкожных кровоизлияний на промежности, в паховой и крестцово-ягодичных областях.

Обязательной диагностической манипуляцией должно быть исследование пальцем прямой кишки, которое дает важную информацию о смещении костных фрагментов, травме прямой кишки, предстательной железы и уретры.

Во всех случаях необходимо исключить повреждение тазобедренного сустава. При этом поколачивание по большому вертелу и по пятке вытянутой конечности, а также попытка движений в суставе вызывают резкую боль. При вертикальных переломах со смещением поврежденной части таза вверх диагностическую ценность представляет относительное укорочение конечности на стороне перелома.

Заключительным диагностическим мероприятием является обзорная рентгенография таза. При необходимости снимки производятся в различных проекциях, что достигается изменением положения трубки рентгеновского аппарата без изменения положения больного и поврежденной конечности.

Огнестрельные ранения мочевого пузыря. Эти повреждения составляют до 0,3 % от всех ранений и 1/3 ранений мочеполовой системы. Наибольшее практическое значение имеет их разделение на внутри- и внебрюшинные. По видам повреждений различают: ушибы, непроникающие и проникающие ранения (касательные, сквозные и слепые). Не всегда входное отверстие раны находится в надлобковой области, иногда — в нижних боковых отделах живота, поясничной области, на промежности. Тяжесть повреждения мочевого пузыря зависит от вида ранящего снаряда и степени наполнения пузыря мочой. Непосредственные ранения пузырной стенки огнестрельными снарядами вызывают не такие тяжелые и распространенные повреждения, как в случаях вторичных повреждений костными фрагментами при огнестрельных переломах таза или при минно-взрывных ранениях (воздействие взрывной волны). При наполненном мочевом пузыре его стенка подвергается воздействию гидродинамического удара. Ранящий снаряд, пройдя стенку мочевого пузыря, разрушает фасциальные перемычки между многочисленными фасциальными пространствами таза и соседних областей, создавая угрозу развития тяжелых мочевых затеков и флегмон.

Внутрибрюшинные ранения (27,2 % от всех ранений мочевого пузыря) опасны развитием мочевого перитонита. Симптомы раздражения брюшины проявляются рано, если повреждены еще и другие 'органы брюшной полости. Если же ранение пузыря изолированное, то клинические признаки мочевого перитонита могут проявиться через 2—3 суток. В этих условиях важное значение приобретают такие симптомы, как слабость, озноб, сухость во рту и жажда, повышение температуры тела, а местно — отсутствие при перкуссии над лобком контура мочевого пузыря у раненого, длительно не мочившегося. Истечение мочи из раны обычно наблюдается при широких раневых отверстиях. При исследовании прямой кишки пальцем через несколько часов после ранения нередко можно определить нависание ее передней стенки из-за скопления жидкости в дугласовом пространстве. Далее в области таза и промежности присоединяются изменения в подкожной клетчатке в виде пастозности и кровоизлияний сине-красного цвета. Достоверным признаком внутрибрюшинного ранения мочевого пузыря является отсутствие позывов на мочеиспускание (ложная анурия) в течение многих часов.

Дополнительные методы исследования позволяют уточнить диагноз внутрибрюшинного ранения мочевого пузыря. При катетеризации мочевого пузыря в первые часы после ранения выделяется небольшое количество мочи с примесью крови, а по прошествии нескольких часов — значительный объем (до 1 —1,5 л и даже более) — симптом Зельдовича. Этот признак является также патогномоничным для внутрибрюшинных ранений, указывая не только на количество выделяемой мочи, но и на реакцию брюшины в виде интенсивной экссудации на излившуюся в брюшную полость мочу.

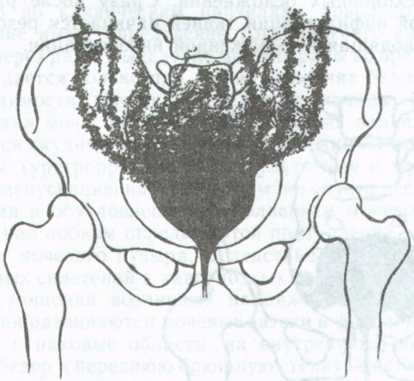

Рис. 1. Внутрибрюшинный разрыв мочевого пузыря (в правом верхнем углу — нормальная цистограмма)

опорожнения мочевого пузыря. При внутрибрюшинных ранениях на цистограммах отмечается отсутствие контура мочевого пузыря с распространением контрастного вещества в брюшной полости и контрастированием петель кишок (рис.1).

Внебрюшинные ранения составляют большую часть (до 72,8 %) огнестрельных ранений мочевого пузыря. Для них характерны: задержка мочи, жалобы на бесплодные позывы к мочеиспусканию, боль и припухлость в надлобковой области, иногда имеются кровянистые выделения из уретры. Сразу после ранения мочевой пузырь перкуторно не определяется и лишь через несколько часов появляется притупление звука. К концу первых суток развивается инфильтрация клетчатки промежности, ягодиц, появляются инфильтраты в области раневых отверстий. При исследовании прямой кишки пальцем выявляется инфильтрация тканей таза.

Иногда у раненых может быть сохранено самостоятельное мочеиспускание небольшими порциями, чаще с примесью крови во всех порциях (тотальная гематурия). Общее состояние ухудшается задолго до клинических проявлений мочевой инфильтрации: раненые жалуются на боли и чувство припухлости в нижних отделах живота, недомогание, сухость во рту, у них отмечаются тахикардия и артериальная гипертензия.

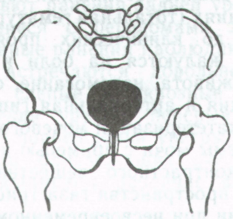

При катетеризации мочевого пузыря обычно получают небольшие объемы мочи с примесью крови. На цистограммах выявляют затеки контрастного вещества в паравезикальную клетчатку и другие пространства таза (рис.2). Истечение мочи в окружающие ткани при несвоевременном дренировании приводит к развитию грозных инфекционных осложнений. Сразу после ранения и развития мочевой инфильтрации тканей начинается резорбция мочи в кровь, приводящая к выраженной интоксикации.

Рис. 2. Внебрюшинный разрыв мочевого пузыря

При мочевых затеках воспаление приобретает альтеративный характер без образования грануляционного вала вокруг пропитанных мочой тканей. Быстрому распространению мочевых затеков в клетчаточных пространствах способствует разрушение фасциальных перегородок с образованием внутритазовых урогематом. Кристаллы солей мочи инкрустируют ткани, вызывая развитие тромбофлебитов и перифлебитов, что ускоряет некроз тканей.

При огнестрельных ранениях воспалительный процесс чаще не отграничивается, а распространяется на большую часть околопузырного пространства и промежности. К исходу 2—3-х суток возможно развитие гнойно-некротической флегмоны. Если имеется сопутствующее ранение прямой кишки, то нередко развивается анаэробная инфекция. Анаэробные флегмоны образуются быстрее (нередко уже к концу первых — началу вторых суток) и протекают более злокачественно с выраженными зонами некроза клетчатки.

Огнестрельные ранения уретры встречаются несколько реже, чем повреждения мочевого пузыря (до 30 % всех ранений мочеполовой системы). Преобладают ранения задней уретры (до 63 %), почти всегда сочетающиеся с переломами лобковых и седалищных костей. Изолированные ранения наблюдаются, как правило, в висячей части и встречаются довольно редко. Различают ушиб, касательные, слепые и сквозные ранения с повреждением всех слоев стенки уретры, перерыв уретры, размозжение. Такое разнообразие повреждений уретры, а также частое сочетание их с ранением близлежащих мочеполовых органов и прямой кишки обусловливают различие вариантов клинического течения.

В первые часы после ранения диагностировать "повреждение только по клиническим признакам довольно трудно. Большое значение имеет определение хода раневого канала и выделения мочи через рану. Выделение мочи из раны во время мочеиспускания наблюдается только при легких ранениях без полного нарушения проходимости мочеиспускательного канала. Чаще встречается задержка мочи, особенно при ранениях задней уретры. Нередко имеются скудные кровянистые выделения из наружного отверстия уретры (уретроррагия). Безрезультатные и мучительные позывы к мочеиспусканию наступают обычно спустя несколько часов после ранения и обусловлены переполнением мочевого пузыря. Перкуторно над лобком определяются притупление звука и расширение границ мочевого пузыря. Вследствие кровотечений из обширных венозных сплетений и кавернозных тел полового члена, промежности и мошонки возникают напряженные урогематомы, а через 2—3 дня развиваются мочевые затеки и флегмоны, распространяющиеся в паховые области, на внутреннюю поверхность верхней трети бедер и переднюю брюшную стенку. Цвет кожи этих областей в динамике меняется от багрово-красного с грязно-серым налетом на ранах до желто-зеленого.

Больные в первые дни распространения мочевой инфильтрации

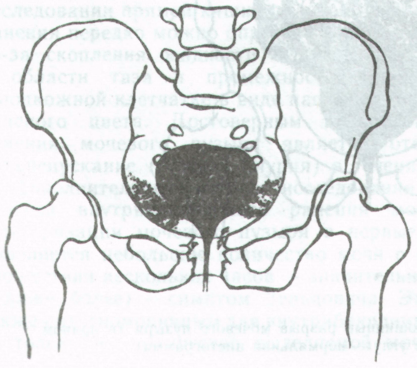

Рис. 3. Уретрограмма. Перерыв уретры

жалуются на чувство распираний в промежности и мошонке. Ректальное исследование, особенно в случаях перерывов уретры, дает ценный патогномоничный синдром — не удается определить пальцем предстательную железу из-за смещения ее гематомой. Самым информативным методом диагностики является восходящая уретрография. При перерывах уретры контрастное вещество не проникает в мочевой пузырь, а изливается в парауретральные ткани в зоне ранения (рис.3).

Огнестрельные ранения внебрюшинной части прямой кишки. Они составляют до 0,5 % всех ранений (среди ранений таза — 5,1 %). Обращает на себя внимание большой процент слепых ранений — 76 %. В большинстве случаев ранения прямой кишки сочетаются с ранениями других органов таза, крупных сосудистых и нервных стволов, переломами тазовых костей. Диагностику может затруднить отдаленное расположение входного и выходного отверстий.

Ранения подразделяются по анатомической локализации — ампулярного и промежностного отделов, а также по характеру повреждений стенки кишки — непроникающие и проникающие в ее просвет. Это обусловливает различное течение раневого процесса и возникновение характерных осложнений, что требует и различной хирургической тактики.

Ранения ампулярного (тазового) отдела относятся к категории тяжелых, так как при них создаются условия для свободного затекания кала за пределы кишки с последующим развитием тяжелых флегмон забрюшинной и тазовой клетчатки, нередко анаэробного характера. Это также создает условия для развития тяжелых остеомиелитов тазовых костей при их сопутствующем ранении. Диагноз ранения ампулярного отдела прямой кишки основывается на оценке хода раневого канала, выделении крови из заднего прохода (в 76 % случаев), выделении кала и отхождении газов через рану, болей в прямой кишке, позывах на дефекацию, сопровождающихся выделением крови или геморрагического содержимого. При пальцевом исследовании прямой кишки обнаруживается кровь.

Ранения промежностной (анальной) части прямой кишки протекают также неблагоприятно. Различают большие и малые, рваные и размозженные раны, с повреждением сфинктера и полным его отрывом от окружающих тканей. Пальцевое исследование прямой кишки позволяет определить локализацию и размеры раны.

Гнойно-некротический процесс в параректальной клетчатке возникает уже через несколько часов после ранения и попадания каловых масс в параректальные ткани. Иногда этому процессу способствует спазм сфинктера. Рана и отломки костей таза покрываются серо-грязным налетом, из ран появляется гнойное отделяемое. Различают наддиафрагмальные (подбрюшинные), поддиафрагмальные (ишиоректальные) и смешанные флегмоны. Диагностика поддиафрагмальных флегмон несложна, так как они протекают по типу парапроктита. Значительно сложнее диагностировать подбрюшинные флегмоны, которые нередко распознаются поздно на основании общеклинических признаков гнойной инфекции. Если флегмоны приобретают анаэробный характер, то может появиться эмфизема промежности, брюшной и грудной стенки и даже шеи.

Закрытые повреждения мочевого пузыря и уретры. Переломы костей таза при закрытых травмах в 4—8 % случаев сопровождаются разрывами мочевого пузыря, при этом преобладают внебрюшинные повреждения (до 80 %). Причиной обычно является перфорация мочевого пузыря осколками тазовых костей, чаще лобковых, реже — седалищной, а иногда и подвздошной костей. В этих случаях повреждаются главным образом шейка и передняя стенка мочевого пузыря. Эти разрывы, чаще одиночные, имеют небольшие размеры и неправильную форму.

Внутрибрюшинные разрывы мочевого пузыря рассматриваются как повреждения органов живота. Такие разрывы происходят, как правило, при переполненном мочевом пузыре вследствие гидравлического эффекта. Сравнительно редко встречается двухэтапный разрыв, т. е. вначале неполный, превращающийся спустя некоторое время в полный вследствие переполнения мочевого пузыря или разрушающего действия мочи на оставшиеся в целости слои его стенки. Отрыв мочевого пузыря от уретры встречается редко — при крайне тяжелых разрушениях тазового кольца.

Закрытые повреждения уретры встречаются в среднем у 10 % пострадавших с переломами таза (у мужчин они составляют до 40 %). Наиболее частым видом повреждения уретры является ее перерыв в перепончато-луковичной части (71 %), реже выявляются боковые разрывы стенки (26 %) и лишь в 3 % случаев — надрывы слизистой оболочки мочеиспускательного канала. Основным механизмом повреждений уретры при переломах тазовых костей является резкое смещение лобково-симфизарного костного сегмента с разрывом мышц и связок. При закрытых повреждениях уретры дефект ее стенки значительно менее выражен, чем при огнестрельных ранениях. Следует различать простые и сложные перерывы уретры, что имеет важное значение при проведении лечебных мероприятий. При простых перерывах сохраняются просвет и ось мочеиспускательного канала. Это дает возможность провести постоянный катетер и добиться самостоятельного заживления раны. При сложных перерывах происходит смещение концов уретры по длине и ширине с нарушением просвета и оси канала. В этом случае проведение катетера невозможно и для успешного сопоставления концов уретры необходимо оперативное вмешательство.