- •Лекция: Термические поражения (ожоги) и холодовая травма (отморожения).

- •Классификация ожогов и клиническое течение.

- •Ожоговый шок, классификация. Периодизация ожоговой болезни.

- •Экстренная помощь и лечение.

- •Этиология.

- •Отморожения конечностей

- •II. Патогенез.

- •Классификация.

- •Клиника.

- •Ознобление (хроническое отморожение).

- •Траншейная стопа.

- •Изменения показателей гомеостаза.

- •Специальные методы исследования.

- •Микробиология холодовой травмы.

- •Дифференциальная диагностика.

Лекция: Термические поражения (ожоги) и холодовая травма (отморожения).

Ожоги возникают вследствие воздействия высокой температуры (термические ожоги), крепких кислот и щелочей (химические ожоги), а также под действием ультрафиолетового и других видов облучения (лучевые ожоги). В мирное время основное место занимают термические ожоги. Ожоги в качестве боевой травмы могут быть обусловлены применением зажигательных смесей, а также ядерного оружия, световое излучение которого вызывает ожоги кожи, ЛОР-органов и поражение органов зрения. Особенностью современного травматизма мирного времени является вероятность возникновения массовых термических поражений при различных техногенных катастрофах: пожарах, взрывах газовых и пылегазовых смесей. За последние несколько лет произошло множество катастроф с одномоментным поражением ожогами от 8 до 3000человек. Наиболее серьезными повреждения бывают при групповых катастрофах- взрывах горючих и пылегазовых смесей, при которых глубокие ожоги отмечаются у 77% пострадавших, ожоговый шок- у 65%. При катастрофах самолетов пострадавшие с глубокими ожогами составляют 32%, при этом ожоговый шок выявляется в 42% наблюдений, а острая дыхательная недостаточность- в 29%.

Система оказания экстренной медицинской помощи при термических поражениях должна включать комплекс организационных мероприятий по оказанию первой помощи в очаге поражения, по сортировке и эвакуации обожженных, а также лечению в стационаре. В нашей стране создана четырехэтапная система оказания помощи обожженным:

1 этап- оказание помощи на месте происшествия;

2 этап - хирургическое отделение общего профиля;

3 этап - ожоговое отделение;

4 этап - ожоговый центр.

Для каждого этапа эвакуации определены свои задачи и свой объем медицинской помощи.

Термический ожог – это повреждение живых тканей, вызванное действием тепловых агентов при котором от воздействия высоких температур происходит коагуляция белков, инактивируются клеточные ферменты, нарушаются обменные процессы. Прежде всего страдает кожный покров, реже – слизистые оболочки и подлежащие ткани, дыхательные пути. Глубина термического ожога зависит от температуры, продолжительности воздействия, физических характеристик поражающего агента, а также толщины кожи на разных участках тела и одежды. От площади поражения зависят течение местного раневого процесса и тяжесть общих нарушений в организме. Раневой процесс при термических ожогах неспецифичен и носит фазовый общебиологический характер, зависящий от степени повреждения тканей. Начальная фаза – экссудация и воспалительная инфильтрация (7-10 дней) – сменяется фазой демаркации и отторжения омертвевших тканей (2-3 нед.), затем происходят образование и развитие грануляций (3-4 нед.). Фаза регенерации завершает эволющию раны ее эпителизацией и рубцеванием.

Классификация ожогов и клиническое течение.

В нашей стране принята четырехстепенная классификация глубины ожогового поражения.

При I cтепени повреждается эпителиальный слой кожи, сопровождающийся гиперемией и инфильтрацией кожи, воспалительной экссудацией. Возникают боли в области поражения, которые стихают через 1-2 дня, а спустя 3-4 суток исчезают отек и покраснение.

При II степени - повреждается дерма, что сопровождается отслойкой ее и образованием пузырей, наполненных прозрачным содержимым. На месте ожога в течение некоторого времени держатся сильные боли и жжение, а ч/з 2 недели поврежденные участки кожи полностью эпителизируются без образования рубцов.

При IIIа степени имеет место частичный некроз кожи с сохранениепм глубжележащий слоев дермы и ее дериватов – потовых и сальных желез, волосяных луковиц, из эпителия которых происходит самостоятельное восстановление кожного покрова.Ожоги протекают с нагноением. Очищение раны длится 2-3 нед. эпителизация обожженных участков наступает в течение 4-6 недель, иногда с образованием рубцов кожи с участками гипер- и депигментации.

При ожогах IIIб степени наступает полная гибель кожи и ее дериватов, нередко поражается и подкожная клетчатка. Гнойно-демаркационное воспаление продолжается 2-3 нед, затем рана постепенно очищается от омертвевших тканей и к исходу 4-5 недели выполняется грануляциями, пригодными к осуществлению свободной аутодермопластики. Эпителизация в таких случаях возможна лишь с краев раны, происходит она очень медленно. Самостоятельно может зажить только рана небольших размеров.

Ожоги IV степени характеризуются гибелью подлежащих тканей – мышц, сухожилий, костей и т. д. На месте таких ожогов образуются глубокие раны, не имеющие тенденции к самостоятельному заживлению, эпителизации или рубцеванию.

В зависимости от способности (или неспособности) к самостоятельному заживлению ожоги подразделяются на поверхностные (I, II, и IIIа степени) и глубокие ( IIIб и IV степени).

По тяжести термического поражения в зависимости от площади и глубины ожогов пораженных подразделяют на 4 группы:

Легкообожженные – ожоги I-II-IIIа степени площадью до 10% поверхности тела

Обожженные средней степени тяжести – ожоги I-II-IIIа стерени площадью от 10 до 20% поверхности тела; ожоги IIIб-IV степени площадью до 1% поверхности тела

Тяжелообожженные – ожоги I-II-IIIа степени площадью от 20 до 40% поверхности тела; ожоги IIIб-IV степени площадью от 1 до 10% поверхности тела; поражение дыхательных путей, независимо от тяжести поражения кожного покрова.

Обожженные крайне тяжелой степени – ожоги I-II-IIIа степени площадью более 40% поверхности тела; ожоги IIIб-IV степени площадью более 10% поверхности тела.

Глубина ожога определяется по местным клиническим признакам: гиперемия, наличие пузырей, формирование струпа. Чаще всего окончательное распознавании глубины ожогов возможно лишь по мере отторжения ожогового струпа (спустя 2-3 недели).

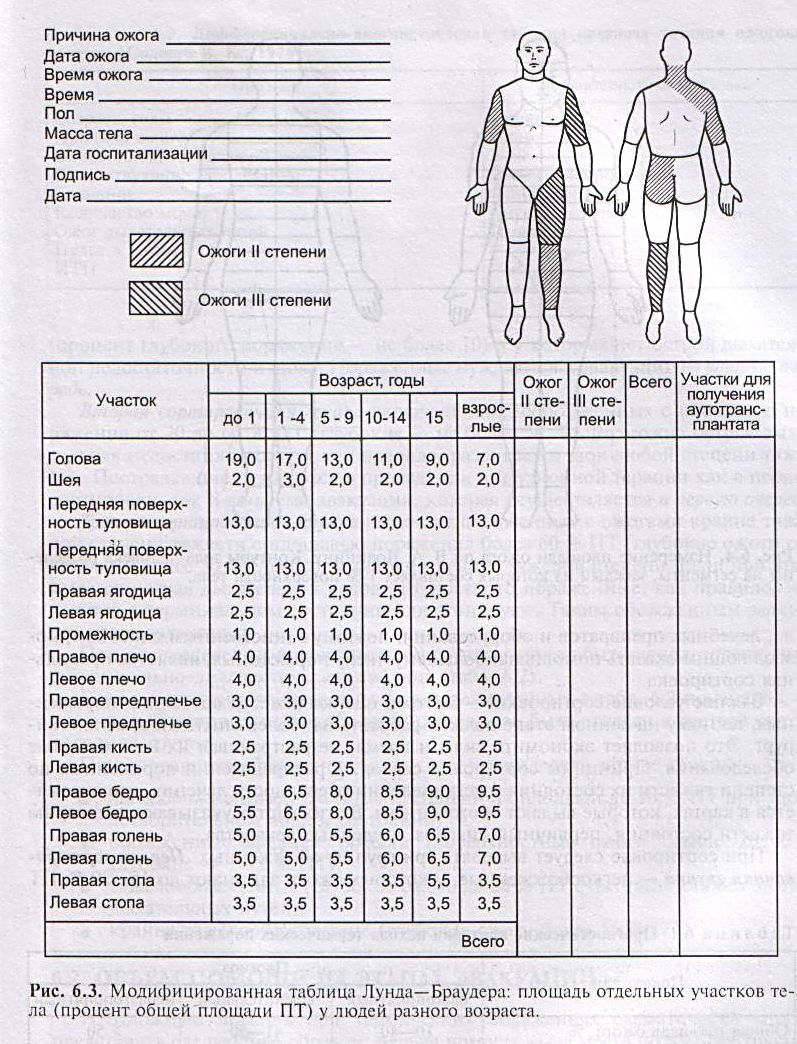

Помимо степени ожога большое значение

имеет определение обширности

распространения – общей площади ожога.

Для этого общую площадь ожоговой

поверхности определяют с помощью правила

девяток

(правило Уоллиса). Площадь

покровов отдельных частей тела в

соответствии с правилом девятки равна

или кратна 9% поверхности тела (ПТ). Голова

и шея составляют 9% общей площади тела;

руки – по 9% , передняя поверхность

туловища -18%, задняя поверхность туловища

-18%, ноги – по 18%, промежность – 1%. У детей

пропорции головы и тела зависят от

возраста, поэтому для оценки площади

обожженной поверхности используют

модифицированную таблицу Лунда

- Браудера.

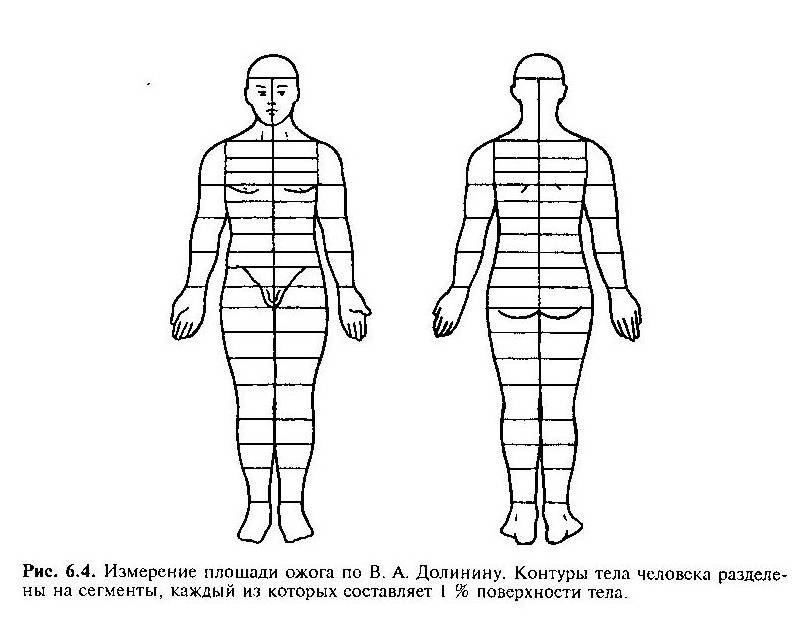

Также при определении процента обожженной поверхности при небольших участках ожога и при множественных поражениях, расположенных на различных участках тела пользуются правилом ладони. Считается что площадь ладони у взрослого человека составляет 1,0 – 1,2% всей поверхности его тела. Суммировав количество таких измерений, получают общую площадь ожога в процентах. В специализированных стационарах пользуются методом Долина.

Суть его в том что на лист истории болезни специальным штампом наносят контуры тела человека, разделенные на сегменты, каждый из которых равен 1% поверхности тела. В зависимости от локализации и глубины ожога заштриховывают соответствующие сегменты, сумма сегментов составляет площадь ожога в процентах к поверхности тела.