Принцип работы сэ.

Рассмотрим p-n переход, описанный выше. При температурах выше 0º К температурные колебания атомной решётки приводят к появлению подвижных (т. е. свободных) электронов и дырок в материале как p-типа, так и n-типа. Эти свободные электроны и дырки движутся хаотически. Благодаря легированию примесями концентрация свободных дырок в материале p-типа намного больше их концентрации в материале n-типа, а концентрация свободных электронов в материале n-типа намного выше их концентрации в материале p-типа. Поэтому дырки в материале p-типа и электроны в материале n-типа называются основными носителями, а дырки в материале n-типа и электроны в материале p-типа – неосновными носителями. Принцип действия диодов и солнечных элементов с p-n переходами зависит от неосновных носителей, поэтому их относят к приборам, работающим на неосновных носителях заряда.[3]

Когда СЭ освещается, поглощенные фотоны генерируют неравновесные электрон-дырочные пары. Электроны, генерируемые в p-слое вблизи p-n-перехода, подходят к p-n-переходу и существующим в нем электрическим полем выносятся в n-область.

Аналогично и избыточные дырки, созданные в n-слое, частично переносятся в p-слой. В результате n-слой приобретает дополнительный отрицательный заряд, а p-слой – положительный. Снижается первоначальная контактная разность потенциалов между p- и n-слоями полупроводника, и во внешней цепи появляется напряжение. Отрицательному полюсу источника тока соответствует n-слой, а p-слой – положительному. (Рисунок 1)

Рисунок 1 - возникновение фотоЭДС в СЭ

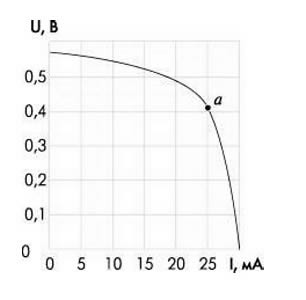

Величина установившейся фотоЭДС при освещении перехода излучением постоянной интенсивности описывается уравнением вольт-амперной характеристики ВАХ (Рисунок 2):

U=

,

,

где

- ток насыщения,

- ток насыщения,

– фототок

– фототок

Рисунок 2 - ВАХ СЭ

ВАХ поясняет эквивалентная схема фотоэлемента (Рисунок 3), включающая источник тока

где

S – площадь фотоэлемента, а коэффициент

собирания Q – безразмерный множитель

(<1), показывающий, какая доля всех

созданных светом электронно-дырочных

пар (S*No) собирается p-n-переходом.

Параллельно источнику тока включен

p-n-переход, ток через который равен

.

p-n-Переход шунтирует нагрузку, и при

увеличении напряжения ток через него

быстро возрастает. В нагрузку (сопротивление

R) отбирается ток I.

.

p-n-Переход шунтирует нагрузку, и при

увеличении напряжения ток через него

быстро возрастает. В нагрузку (сопротивление

R) отбирается ток I.

I

R

Рисунок 3 – эквивалентная схема СЭ

Уравнение ВАХ справедливо и при освещении фотоэлемента светом произвольного спектрального состава, изменяется лишь значение фототока . Максимальная мощность отбирается в том случае, когда фотоэлемент находится в режиме, отмеченном точкой а (Рисунок 2).

Максимальная

мощность, снимаемая с 1

,

равна:

,

равна:

,

,

где

– коэффициент формы или коэффициент

заполнения вольт-амперной характеристики,

– коэффициент формы или коэффициент

заполнения вольт-амперной характеристики,

– ток короткого замыкания,

– ток короткого замыкания,

,

– напряжение холостого хода.[4]

,

– напряжение холостого хода.[4]

Основные необратимые потери энергии в СЭ связаны с: 1) отражением солнечного излучения от поверхности преобразователя; 2) прохождением части излучения через СЭ без поглощения в нём; 3) рассеянием на тепловых колебаниях решётки избыточной энергии фотонов; 4) рекомбинацией образовавшихся фотопар на поверхностях и в объёме СЭ; 5) внутренним сопротивлением преобразователя; 6) некоторыми другими физическими процессами. Для уменьшения всех видов потерь энергии в СЭ, разрабатываются и успешно применяется различные мероприятия. К их числу относятся: 1) использование полупроводников с оптимальной для солнечного излучения шириной запрещённой зоны; 2) направленное улучшение свойств полупроводниковой структуры путём её оптимального легирования и создания встроенных электрических полей; 3) переход от гомогенных к гетерогенным и варизонным полупроводниковым структурам; 4) оптимизация конструктивных параметров СЭ (глубины залегания p-n-перехода, толщины базового слоя, частоты контактной сетки и др.); 5) применение многофункциональных оптических покрытий, обеспечивающих просветление, терморегулирование и защиту СЭ от космической радиации; 6) разработка СЭ, прозрачных в длинноволновой области солнечного спектра за краем основной полосы поглощения; 7) создание каскадных СЭ из специально подобранных по ширине запрещённой зоны полупроводников, позволяющих преобразовывать в каждом каскаде излучение, прошедшее через предыдущий каскад, и пр.; Также существенного повышения КПД СЭ удалось добиться за счёт создания преобразователей с двухсторонней чувствительностью (до +80 % к уже имеющемуся КПД одной стороны), применения люминесцентно переизлучающих структур, предварительного разложения солнечного спектра на две или более спектральные области с помощью многослойных плёночных светоделителей (дихроичных зеркал) с последующим преобразованием каждого участка спектра отдельным СЭ и т.д.[5]