- •Бурение нефтяных и газовых скважин

- •Глава 1 краткие сведения из общей и нефтепромысловой геологии 9

- •Глава 2 общие сведения о бурении скважин и оборудовании, применяемом для осуществления этого процесса 15

- •Глава 3 породоразрушающий инструмент 61

- •Глава 4 бурильная колонна 80

- •Глава 5 технология промывки скважин и буровые растворы 97

- •Глава 6 осложнения в процессе бурения скважин 129

- •Глава 7 режим бурения 148

- •Глава 8 искривление скважин и бурение наклонных скважин 180

- •Глава 9 вскрытие и опробование продуктивных горизонтов (пластов) в процессе бурения скважин 197

- •Глава 10. Крепление скважин 201

- •Глава 11 освоение и испытание скважин 226

- •Глава 12 аварии в бурении 230

- •Глава 13 особенности бурения скважин на море 241

- •Введение

- •Глава 1 краткие сведения из общей и нефтепромысловой геологии

- •1.1. Основные понятия о строении и составе земной коры

- •1.2. Складкообразование и типы складок

- •1.3. Основные физико-механические свойства горных пород, влияющие на процесс их разрушения при строительстве скважин

- •1.4. Образование нефти и нефтяной залежи

- •1.5. Поиски, разведка и разработка месторождений

- •Глава 2 общие сведения о бурении скважин и оборудовании, применяемом для осуществления этого процесса

- •2.1. Понятие а буровой скважине, классификация и назначение скважин

- •2.2. Технологическая схема бурения скважин вращательным способом

- •2.3. Цикл строительства скважин. Баланс календарного времени и понятие о скорости бурения

- •2.4. Буровые установки глубокого бурения

- •2.5. Буровые вышки и оборудование для спуска и подъема бурильной колонны

- •2.6. Оборудование и инструмент для бурения скважин

- •2.7. Общие мероприятия по охране природы и окружающей среды при строительстве скважин

- •2.8. Схемы расположения наземных сооружений и оборудования

- •2.9. Подготовительные работы к бурению скважины

- •Глава 3 породоразрушающий инструмент

- •3.1. Назначение и классификация породоразрушающего инструмента

- •3.2. Лопастные долота для сплошного разбуривания забоя

- •3.3. Шарошечные долота для сплошного разбуривания забоя

- •3.4. Алмазные долота и долота, армированные синтетическими поликристаллическими алмазными вставками

- •3.5. Снаряды для колонкового бурения (керноприемные устройства) и бурильные головки к ним

- •3.6. Долота для специальных целей

- •3.7. Технико-экономические показатели работы долот. Выбор рациональных конструкций (типов) долот

- •Глава 4 бурильная колонна

- •4.1. Общие положения

- •4.2. Конструкция элементов бурильной колонны

- •4.3. Условия работы колонн бурильных труб

- •4.4. Комплектование и эксплуатация бурильной колонны

- •Глава 5 технология промывки скважин и буровые растворы

- •5.1. Общие положения

- •5.2. Буровые растворы на водной основе

- •5.3. Использование воды в качестве промывочной жидкости

- •5.4. Буровые растворы на нефтяной основе (рно)

- •5.5. Бурение скважин с очисткой забоя воздухом или газом. Аэрированные промывочные жидкости и пены

- •5.6. Оборудование для приготовления и очистки буровых растворов

- •5.7. Выбор типа бурового раствора

- •5.8. Формы организации глинохозяйства

- •Глава 6 осложнения в процессе бурения скважин

- •6.1. Общие положения

- •6.2. Осложнения, вызывающие нарушение целостности стенок скважины

- •6.3. Предупреждение и борьба с поглощениями бурового раствора

- •6.4. Предупреждение газовых, нефтяных и водяных проявлений и борьба с ними

- •6.5. Особенности проводки скважин в условиях сероводородной агрессии

- •6.6. Осложнения при бурении скважин в многолетнемерзлых породах

- •Глава 7 режим бурения

- •7.1. Общие положения

- •7.2. Влияние параметров режима бурения на количественные и качественные показатели бурения

- •7.3. Выбор способа бурения

- •7.4. Особенности режима бурения роторным способом

- •7.5. Особенности режима бурения турбинным способом

- •7.6. Особенности режима бурения винтовыми (объемными) забойными двигателями

- •7.7. Особенности режима бурения электробурами

- •7.8. Особенности режима бурения алмазными долотами

- •7.9. Контроль за параметрами режима бурения

- •7.10. Подача инструмента

- •Глава 8 искривление скважин и бурение наклонных скважин

- •8.1. Борьба с искривлением вертикальных скважин

- •8.2. Бурение наклонно-направленных скважин

- •8.3. Кустовое бурение скважин

- •8.4. Бурение многозабойных (многоствольных), горизонтально разветвленных и горизонтальных скважин

- •Глава 9 вскрытие и опробование продуктивных горизонтов (пластов) в процессе бурения скважин

- •9.1. Вскрытие продуктивных горизонтов (пластов)

- •9.2. Опробование и испытание продуктивных горизонтов (пластов) в процессе бурения

- •Глава 10. Крепление скважин

- •10.1. Общие положения

- •10.2. Конструкция скважин

- •10.3. Обсадные трубы

- •10.4. Устройства и приспособления для оснащения обсадных колонн

- •10.5. Спуск обсадной колонны в скважину

- •10.6. Цементирование скважин

- •10.7. Тампонажные материалы и оборудование для цементирования скважин

- •10.8. Подготовительные работы и процесс цементирования

- •10.9. Заключительные работы и проверка результатов цементирования

- •Глава 11 освоение и испытание скважин

- •11.1. Вскрытие продуктивных горизонтов (пластов) после спуска и цементирования эксплуатационной колонны

- •11.2. Освоение и испытание продуктивных горизонтов (пластов) после спуска и цементирования эксплуатационной колонны

- •Глава 12 аварии в бурении

- •12.1. Виды аварий, их причины и меры предупреждения

- •12.2. Ликвидация прихватов

- •12.4. Организация работ при аварии

- •Глава 13 особенности бурения скважин на море

- •13.1. Общие положения

- •13.2. Подводное устьевое оборудование

- •13.3. Некоторые особенности бурения морских нефтяных и газовых скважин

- •13.4. Обслуживание работ в море

- •Список литературы

2.2. Технологическая схема бурения скважин вращательным способом

Способы бурения можно классифицировать по характеру воздействия на горные породы: механическое, термическое, физико-химическое, электроискровое и т.д. Широко применяются только способы, связанные с механическим воздействием на горные породы; остальные не вышли из стадии экспериментальной разработки.

Механическое бурение осуществляется ударным, вращательным и ударно-вращательными способами (последний способ имеет пока весьма ограниченное применение). Ударное бурение нефтяных и газовых скважин, еще распространенное во многих странах, уже несколько десятков лет не применяется на нефтяных и газовых промыслах Российской Федерации. При бурении нефтяных и газовых скважин в России применяют исключительно вращательный способ бурения. При этом способе бурения скважина как бы высверливается непрерывно вращающимся долотом. Разбуренные частицы породы в процессе бурения выносятся на поверхность непрерывно циркулирующей струей бурового раствора или нагнетаемым в скважину воздухом или газом. В зависимости от местонахождения двигателя вращательное бурение разделяют на роторное — двигатель находится на поверхности и приводит во вращение долото на забое при помощи колонны бурильных труб и бурение с забойным двигателем (гидравлическим или при помощи электробура) — двигатель перенесен к забою скважины и устанавливается над долотом.

Процесс бурения состоит из следующих операций: спуско-подъемных работ (опускание бурильных труб с долотом в скважину до забоя и подъема бурильных труб с отработанным долотом из скважины) и работы долота на забое (разрушение породы долотом). Эти операции периодически прерываются для спуска обсадных труб в скважину, чтобы предохранить стенки скважины от обвалов и разобщить нефтяные (газовые) и водяные горизонты. Одновременно в процессе бурения скважин выполняется ряд вспомогательных работ: отбор керна, приготовление промывочной жидкости (бурового раствора), каротаж, замер кривизны, освоение скважины с целью вызова притока нефти (газа) в скважину и т. п. В случае аварии или осложнения (поломка бурильных труб, прихват инструмента и т.д.) возникает необходимость в дополнительных (аварийных) работах. Для выполнения перечисленных операций в процессе бурения скважины применяется буровая вышка (рис. 2.1).

Самая верхняя труба в колонне бурильных труб не круглая, а квадратная (она может быть также шестигранной или желобчатой). Она называется ведущей бурильной трубой. Ведущая труба проходит через отверстие круглого стола — ротора и при бурении скважины по мере углубления забоя опускается вниз.

Р отор

помещается в центре буровой вышки.

Бурильные трубы и ведущая труба внутри

полые. Ведущая труба верхним концом

соединяется с вертлюгом. Нижняя часть

вертлюга, соединенная с ведущей трубой,

может вращаться вместе с колонной

бурильных труб, а его верхняя часть

всегда неподвижна.

отор

помещается в центре буровой вышки.

Бурильные трубы и ведущая труба внутри

полые. Ведущая труба верхним концом

соединяется с вертлюгом. Нижняя часть

вертлюга, соединенная с ведущей трубой,

может вращаться вместе с колонной

бурильных труб, а его верхняя часть

всегда неподвижна.

К отверстию (горловине) неподвижной части вертлюга присоединяется гибкий шланг, через который в процессе бурения закачивается в скважину промывочная жидкость при помощи буровых насосов. Последняя, пройдя ведущую трубу и всю колонну бурильных труб, попадает в долото и через отверстия в нем устремляется на забой скважины (при бурении гидравлическим двигателем промывочная жидкость вначале поступает в него, приводя вал двигателя во вращение, а затем — в долото). Выходя из отверстий в долоте, жидкость промывает забой, подхватывает частицы разбурённой породы и вместе с ними через кольцевое пространство между стенками скважины и бурильными трубами поднимается наверх, где направляется в прием насосов, предварительно очищаясь на своем пути от частиц разбуренной породы.

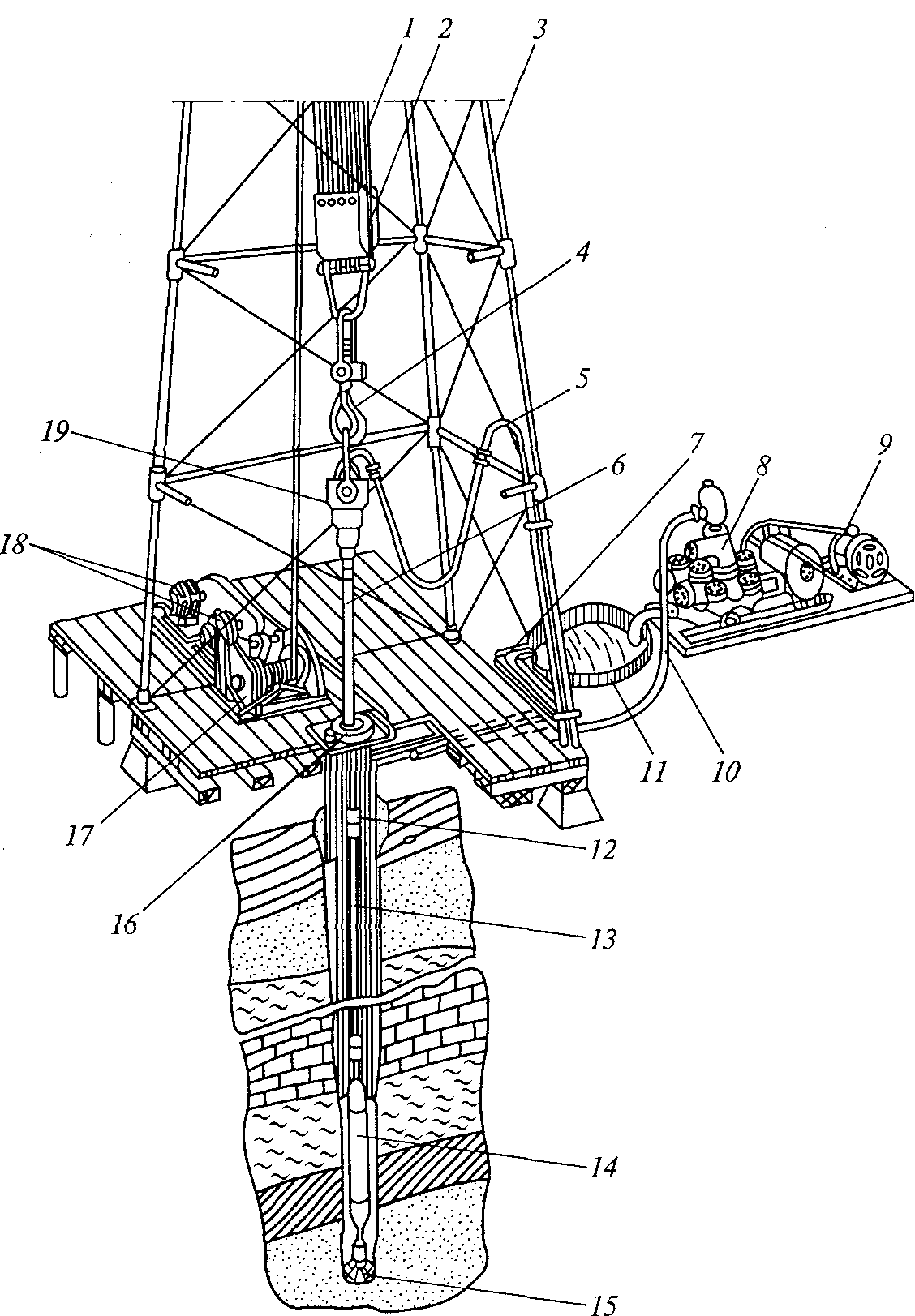

Рис. 2.1. Схема буровой установки для глубокого вращательного бурения:

1 — талевый канат; 2 — талевый блок; 3 — вышка; 4 — крюк; 5 — буровой шланг; 6 — ведущая труба; 7 — желоба; 8 — буровой насос; 9 — двигатель насоса; 10— обвязка насоса; 11 — приемный резервуар (емкость); 12— бурильный замок; 13 — бурильная труба; 14 — гидравлический забойный двигатель (при роторном бурении не устанавливается); /5—долото; 16— ротор; /7—лебедка; 18— двигатели лебедки и ротора; 19 — вертлюг

К верхней неподвижной части вертлюга шарнирно прикреплен штроп, при помощи которого вертлюг подвешивается на подъемном крюке, связанном с подвижным талевым блоком. На самом верху буровой вышки установлен кронблок, состоящий из нескольких роликов.

Во время бурения колонна труб висит на крюке и опускается по мере углубления. Как только долото срабатывается, всю колонну труб поднимают на поверхность для его замены.

Пробурив с поверхности земли скважину на глубину 30...600 м, в нее спускают кондуктор, служащий для перекрытия слабых (неустойчивых) пород или верхних притоков воды и для создания вертикального направления ствола скважины при дальнейшем бурении. После спуска кондуктора производят цементирование (тампонаж), т.е. закачивают цементный раствор через обсадные трубы в кольцевое пространство между ними и стенками скважины. Цементный раствор, поднимаясь вверх, заполняет затрубное пространство. После затвердения цементного раствора бурение возобновляется.

В скважину опускают долото, диаметр которого меньше диаметра предыдущей обсадной колонны. Затем в пробуренную до проектной глубины скважину спускают колонну обсадных труб (эксплуатационную колонну) и цементируют ее. Цементирование производят для того чтобы изолировать друг от друга водоносные и нефтеносные пласты. Если при бурении под эксплуатационную колонну возникают большие осложнения, препятствующие успешному бурению, то после кондуктора спускают одну или две промежуточные (технические) колонны.