- •Бурение нефтяных и газовых скважин

- •Глава 1 краткие сведения из общей и нефтепромысловой геологии 9

- •Глава 2 общие сведения о бурении скважин и оборудовании, применяемом для осуществления этого процесса 15

- •Глава 3 породоразрушающий инструмент 61

- •Глава 4 бурильная колонна 80

- •Глава 5 технология промывки скважин и буровые растворы 97

- •Глава 6 осложнения в процессе бурения скважин 129

- •Глава 7 режим бурения 148

- •Глава 8 искривление скважин и бурение наклонных скважин 180

- •Глава 9 вскрытие и опробование продуктивных горизонтов (пластов) в процессе бурения скважин 197

- •Глава 10. Крепление скважин 201

- •Глава 11 освоение и испытание скважин 226

- •Глава 12 аварии в бурении 230

- •Глава 13 особенности бурения скважин на море 241

- •Введение

- •Глава 1 краткие сведения из общей и нефтепромысловой геологии

- •1.1. Основные понятия о строении и составе земной коры

- •1.2. Складкообразование и типы складок

- •1.3. Основные физико-механические свойства горных пород, влияющие на процесс их разрушения при строительстве скважин

- •1.4. Образование нефти и нефтяной залежи

- •1.5. Поиски, разведка и разработка месторождений

- •Глава 2 общие сведения о бурении скважин и оборудовании, применяемом для осуществления этого процесса

- •2.1. Понятие а буровой скважине, классификация и назначение скважин

- •2.2. Технологическая схема бурения скважин вращательным способом

- •2.3. Цикл строительства скважин. Баланс календарного времени и понятие о скорости бурения

- •2.4. Буровые установки глубокого бурения

- •2.5. Буровые вышки и оборудование для спуска и подъема бурильной колонны

- •2.6. Оборудование и инструмент для бурения скважин

- •2.7. Общие мероприятия по охране природы и окружающей среды при строительстве скважин

- •2.8. Схемы расположения наземных сооружений и оборудования

- •2.9. Подготовительные работы к бурению скважины

- •Глава 3 породоразрушающий инструмент

- •3.1. Назначение и классификация породоразрушающего инструмента

- •3.2. Лопастные долота для сплошного разбуривания забоя

- •3.3. Шарошечные долота для сплошного разбуривания забоя

- •3.4. Алмазные долота и долота, армированные синтетическими поликристаллическими алмазными вставками

- •3.5. Снаряды для колонкового бурения (керноприемные устройства) и бурильные головки к ним

- •3.6. Долота для специальных целей

- •3.7. Технико-экономические показатели работы долот. Выбор рациональных конструкций (типов) долот

- •Глава 4 бурильная колонна

- •4.1. Общие положения

- •4.2. Конструкция элементов бурильной колонны

- •4.3. Условия работы колонн бурильных труб

- •4.4. Комплектование и эксплуатация бурильной колонны

- •Глава 5 технология промывки скважин и буровые растворы

- •5.1. Общие положения

- •5.2. Буровые растворы на водной основе

- •5.3. Использование воды в качестве промывочной жидкости

- •5.4. Буровые растворы на нефтяной основе (рно)

- •5.5. Бурение скважин с очисткой забоя воздухом или газом. Аэрированные промывочные жидкости и пены

- •5.6. Оборудование для приготовления и очистки буровых растворов

- •5.7. Выбор типа бурового раствора

- •5.8. Формы организации глинохозяйства

- •Глава 6 осложнения в процессе бурения скважин

- •6.1. Общие положения

- •6.2. Осложнения, вызывающие нарушение целостности стенок скважины

- •6.3. Предупреждение и борьба с поглощениями бурового раствора

- •6.4. Предупреждение газовых, нефтяных и водяных проявлений и борьба с ними

- •6.5. Особенности проводки скважин в условиях сероводородной агрессии

- •6.6. Осложнения при бурении скважин в многолетнемерзлых породах

- •Глава 7 режим бурения

- •7.1. Общие положения

- •7.2. Влияние параметров режима бурения на количественные и качественные показатели бурения

- •7.3. Выбор способа бурения

- •7.4. Особенности режима бурения роторным способом

- •7.5. Особенности режима бурения турбинным способом

- •7.6. Особенности режима бурения винтовыми (объемными) забойными двигателями

- •7.7. Особенности режима бурения электробурами

- •7.8. Особенности режима бурения алмазными долотами

- •7.9. Контроль за параметрами режима бурения

- •7.10. Подача инструмента

- •Глава 8 искривление скважин и бурение наклонных скважин

- •8.1. Борьба с искривлением вертикальных скважин

- •8.2. Бурение наклонно-направленных скважин

- •8.3. Кустовое бурение скважин

- •8.4. Бурение многозабойных (многоствольных), горизонтально разветвленных и горизонтальных скважин

- •Глава 9 вскрытие и опробование продуктивных горизонтов (пластов) в процессе бурения скважин

- •9.1. Вскрытие продуктивных горизонтов (пластов)

- •9.2. Опробование и испытание продуктивных горизонтов (пластов) в процессе бурения

- •Глава 10. Крепление скважин

- •10.1. Общие положения

- •10.2. Конструкция скважин

- •10.3. Обсадные трубы

- •10.4. Устройства и приспособления для оснащения обсадных колонн

- •10.5. Спуск обсадной колонны в скважину

- •10.6. Цементирование скважин

- •10.7. Тампонажные материалы и оборудование для цементирования скважин

- •10.8. Подготовительные работы и процесс цементирования

- •10.9. Заключительные работы и проверка результатов цементирования

- •Глава 11 освоение и испытание скважин

- •11.1. Вскрытие продуктивных горизонтов (пластов) после спуска и цементирования эксплуатационной колонны

- •11.2. Освоение и испытание продуктивных горизонтов (пластов) после спуска и цементирования эксплуатационной колонны

- •Глава 12 аварии в бурении

- •12.1. Виды аварий, их причины и меры предупреждения

- •12.2. Ликвидация прихватов

- •12.4. Организация работ при аварии

- •Глава 13 особенности бурения скважин на море

- •13.1. Общие положения

- •13.2. Подводное устьевое оборудование

- •13.3. Некоторые особенности бурения морских нефтяных и газовых скважин

- •13.4. Обслуживание работ в море

- •Список литературы

12.2. Ликвидация прихватов

В практике бурения применяется ряд методов ликвидации прихватов бурильных и обсадных колонн. Затяжки и небольшие прихваты обычно ликвидируются путем расхаживания (многократное, чередующееся опускание и поднимание колонны) и проворачивания ротором бурильной колонны. Величина усилия, которое прикладывается к трубам во время расхаживания, может намного превышать собственную массу колонны и лимитируется прочностью труб и талевой системы. Поэтому перед расхаживанием должно быть тщательно проверено состояние вышки, талевой системы, лебедки и их прочность, а также состояние индикатора массы (веса). Если расхаживанием не удается ликвидировать прихват, то дальнейшие работы будут зависеть от вида прихвата. Так, прихваты, происшедшие под действием перепада давления, как правило, ликвидируют жидкостными ваннами (нефтяными, водяными, кислотными и щелочными).

Практика производства нефтяных ванн в скважинах, где бурили с промывкой забоя, и скважина заполнена водой, показала, что нефть очень быстро всплывает. В этих случаях, чтобы получить эффект от нефтяной ванны, необходимо перед и после закачки нефти прокачать по несколько кубометров глинистого раствора. Глинистый раствор ограничивает быстроту всплывания нефти, и нефтяная ванна дает результат.

Для освобождения прихваченных бурильных колонн и устранения заклинивания долота, турбобуров в карбонатных глинистых (известняках, доломитах) и других породах, поддающихся действию кислоты, применяется кислотная ванна. Водяная ванна эффективна, когда замена глинистого раствора нефтью может привести к выбросу; если в зоне прихвата встречены обваливающиеся глины и особенно, когда бурильная колонна прихвачена или заклинена в отложениях магниевых и натриевых солей. Во время производства ванн некоторое количество нефти (кислоты или воды) необходимо оставлять в трубах с тем, чтобы периодически (через 1... 2 ч) подкачивать нефть (кислоту или воду) в затрубное пространство. Установка нефтяных ванн сопряжена с возможностью возникновения пожара. Для предупреждения его нужно провести тщательную работу по подготовке всего оборудования для безопасных работ, обращая особое внимание на устранение очагов пожара под полом буровой установки, в зоне ствола скважины и лебедке.

Если нефтяная (кислотная или водяная) ванна не дала положительных результатов, прибегают к сплошной промывке нефтью или водой. Сплошная промывка водой возможна при бурении в устойчивых породах. При переходе на сплошную промывку нефтью следует избегать резкого перехода от глинистого раствора к нефти, так как для подъема тяжелого глинистого раствора в затрубном пространстве и движения легкой нефти внутри бурильных труб потребуется высокое давление.

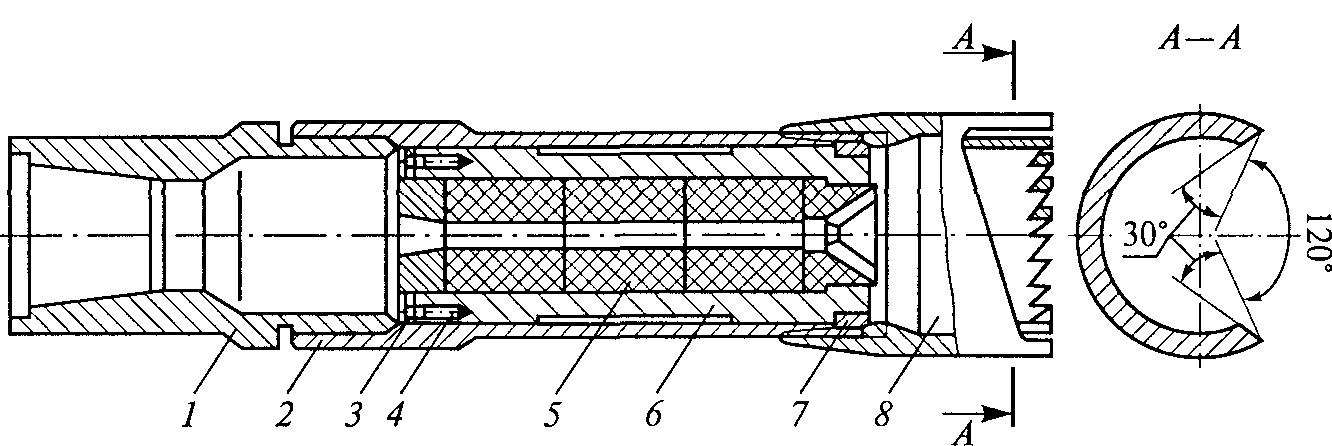

Эффективным средством ликвидации прихватов различных типов является гидроимпульсный способ (ГИС). Его не применяют, если плотность бурового раствора составляет менее 1,35 г/см3, бурильные трубы не герметичны, долото опирается о забой или отсутствует круговая циркуляция бурового раствора.

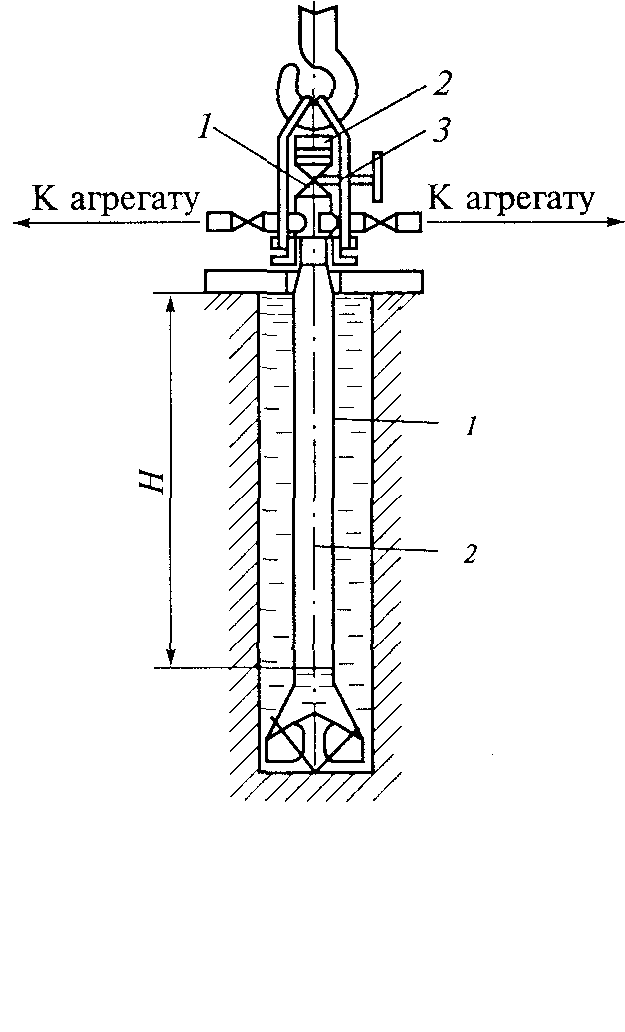

Рис.

12.1. Схема обвязки устья скважины

при осуществлении ГИС:

/

— нагнетательная головка; 2

— диафрагма;

3

— задвижка

При

производстве ГИС (рис. 12.1) в колонну

бурильных труб через нагнетательную

головку 1

при

открытой задвижке 3

закачивают

на глубину Н

воду

или буровой раствор, плотность р2

которого меньше плотности р,. За счет

разности плотностей жидкости в трубах

р2

и в затрубном пространстве р, создается

давление, растягивающее колонну труб.

При достижении определенного давления

в трубах диафрагма 2

разрывается,

давление мгновенно падает, а в

бурильной колонне возникает волна

разгрузки, которая, дойдя до прихваченной

части колонны, действует на нее как

ударная нагрузка. Переток жидкости

содействует освобождению прихвата.

Задвижка 3

служит

для перекрытия колонны труб, чтобы не

допустить большого снижения уровня

раствора в затрубном пространстве.

Если 25... 30 импульсов при заданном

давлении (5... 10 МПа на 1000 м колонны

труб) не дали результатов, то ГИС совмещают

с установкой ванны. Прихваты вследствие

заклинивания колонны труб с наибольшим

эффектом устраняют путем создания

ударной нагрузки вниз или вверх при

помощи ясов, вибраторов, забойных

гидроударников, взрыва шнурковых

торпед малой мощности. В последнем

случае ударная волна, проходя через

резьбовое соединение трубы, вызывает

его резкое ослабление. Если перед

взрывом на трубы был приложен обратный

вращающий момент, а резьбовое соединение

было разгружено от массы вышележащих

труб, то при взрыве происходит открепление

резьбового соединения против

нахождения торпеды, которое затем

легко отвинчивают ротором. Этот метод

позволяет в большинстве случаев

освободить трубы, находящиеся выше

места прихвата.

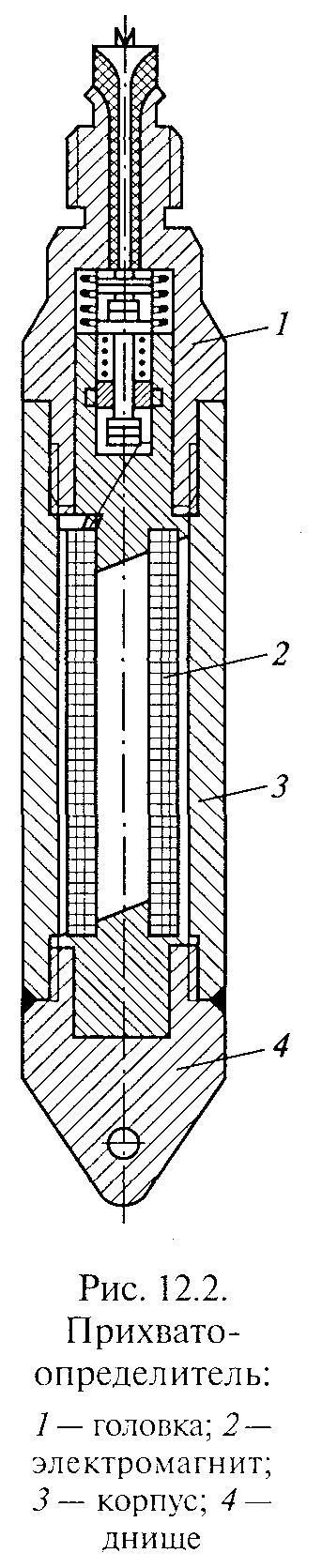

Если, несмотря на принятые меры, бурильную колонну освободить не удается, ее развинчивают по частям при помощи бурильных труб с левой резьбой. При развинчивании прихваченной части приходится вначале расфрезеровывать сальник, образовавшийся вокруг труб. Этот процесс очень длителен и малоэффективен. Поэтому, если для извлечения прихваченной части бурильной колонны требуется много времени, обычно ее оставляют в скважине и обходят стороной. Такое отклонение ствола, называемое «уходом в сторону», производят, используя методы бурения наклонных скважин. Место прихвата определяют при помощи прихватоопределителя (рис. 12.2). Прихва-тоопределитель состоит из электромагнита 2, помещенного в герметичный корпус 3 из немагнитного материала. Электромагнит изолируется от внешней среды головкой 7 и днищем 4, которые одновременно являются соответственно верхним и нижним полюсами электромагнита. В головке 7 размещаются ввод и узел закрепления каротажного кабеля.

Работа прихватоопределителя основана на свойстве ферромагнитных материалов, размагничивающихся при деформации предварительно намагниченных участков. В зону предполагаемого места прихвата спускается прибор для получения характеристики намагниченности прихваченных труб. Производится первый контрольный замер в месте прихваченных труб. Далее в зоне прихвата устанавливаются контрольные магнитные метки путем подачи тока через электромагнит на участки колонны, расположенные друг от друга на расстоянии 10 м. При этом на каждом участке намагничивается отрезок трубы длиной 15... 20 см.

|

|

Рис. 12.2. Прихвато-определитель: |

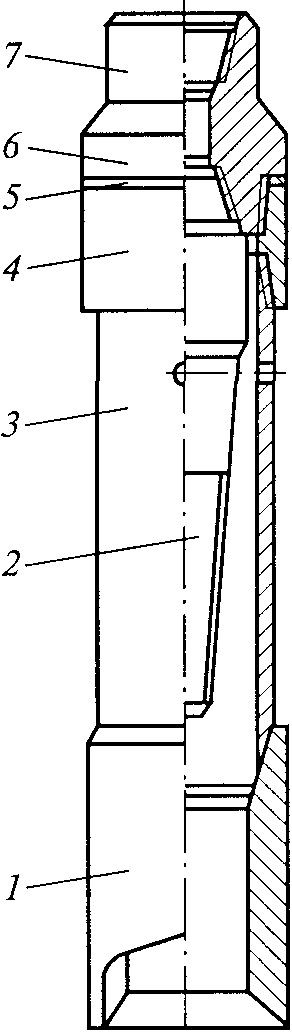

Рис. 12.3. Центрирующее направление с универсальным метчиком: |

1 — головка; 2 —электромагнит; 3 — корпус; 4 — днище |

/ — воронка; 2 — метчик; 3 — направление; 4 —муфта обсадной трубы; 5 — упорное кольцо; 6 — прокладка; 7 — головка |

Вторым контрольным замером записывается кривая магнитной индукции вдоль всего участка, где установлены магнитные метки. Последние на кривой магнитной индукции выделяются четкими аномалиями. На диаграмме меньшими аномалиями отбиваются также замки и муфты. После этого прихваченную колонну труб расхаживают непродолжительное время, при этом металл неприхваченных труб испытывает деформацию, в результате которой магнитные метки пропадают. В зоне прихвата магнитные метки не исчезают, так как этот участок не деформируется. Третьим контрольным замером определяют участок, где магнитные метки не исчезли, т.е. определяется интервал прихвата.

Под давильными работами понимают совокупность операций, необходимых для освобождения ствола скважины от посторонних предметов до возобновления в нем бурения.

Ловильный инструмент. Для ловильных работ используют специальные (ловильные) инструменты самых различных типов и назначений. Остановимся на основных из них.

Метчики предназначены для ловли оставшейся в скважине колонны бурильных труб, если обрыв произошел в утолщенной части трубы, в замке или муфте. Правые метчики применяют для извлечения колонны целиком, а левые (на левых бурильных трубах) — по частям.

Ловильный метчик имеет форму усеченного конуса для врезания в детали замка бурильных труб при ловильных работах (рис. 12.3). На верхнем конце метчика нарезана резьба замка бурильных труб, а в нижнем конце — специальная ловильная резьба (правая или левая).

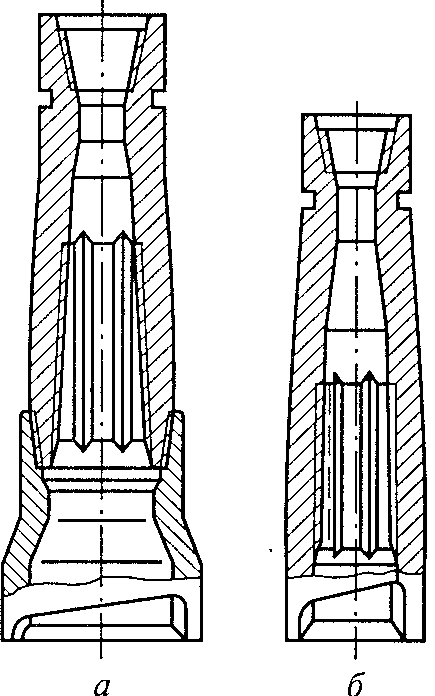

Колокола служат для ловли бурильных или обсадных труб, когда слом произошел в теле трубы, а также при срыве резьбовых соединений трубы, за исключением случаев, когда срыв резьбы произошел со стороны ниппеля замка (рис. 12.4).

Если слом неровный с наличием лент или имеется трещина вдоль трубы, не перекрываемая колоколом, то для ловли необходимо применять «сквозной» (открытый) колокол с соответствующим патрубком или трубой. Для извлечения долота, оставшегося в скважине вследствие отвинчивания или срыва резьбы, применяют колокол-калибр.

Правые колокола используют при ловле правыми бурильными трубами всей оставшейся колонны, а левые — при ловле левыми бурильными трубами для отвинчивания части оставленной колонны. Колокол представляет собой стальной кованый патрубок, имеющий в верхнем муфтовом конце резьбу бурильного замка, а внизу на внутреннем конусе — ловильную резьбу специального профиля для захвата бурильных труб при ловильных работах.

|

|

Рис. 12.4. Колокол: |

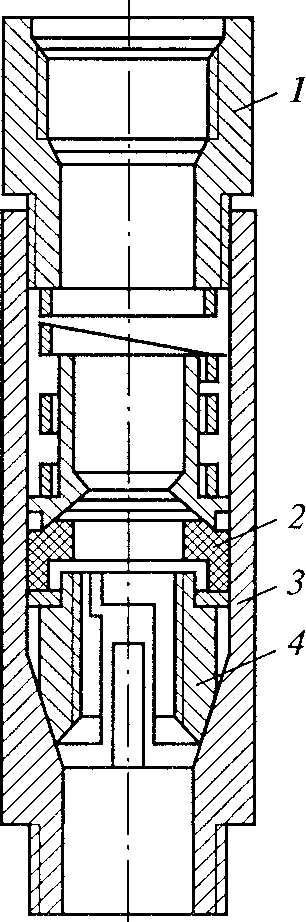

Рис. 12.5. Ловитель (шлипс) с промывкой: |

а — с направляющей головкой; б — с вырезом на нижнем конце |

1 — переводник; 2 — резиновое уплотнение; 3 — корпус ловителя; 4 — плашки |

Ловитель (шлипс) с промывкой применяют для извлечения оставшихся в скважине бурильных и обсадных труб за замок, муфту или сломанный конец трубы в случаях небольшой массы оставшейся в скважине бурильной колонны, когда вследствие ее проворачивания трудно зацепить метчик или колокол (рис. 12.5).

Когда конец оставшейся в скважине бурильной трубы в результате слома оказался неровным, и имеются продольные трещины, то применяют «сквозной» (открытый) шлипс с соответствующим патрубком или трубой для ловли за первую от сломанного конца муфту или целую часть трубы. Шлипс позволяет промывать скважину через захваченную бурильную колонну. Если не удастся поднять оставшуюся часть колонны, шлипс можно освободить.

О в е р ш о т служит для извлечения бурильной колонны с захватом под замок. Его применяют в основном там, где ловитель нельзя применить, а колоколом и метчиком не удается соединиться, где длина колонны не превышает 400 м и колонна не прихвачена.

Овершот представляет собой корпус на толстостенной, обычно башмачной трубе, внутри которого приклепаны четыре стальные пружины. Верхние концы пружин отогнуты согласно размеру бурильных труб, для ловли которых предназначен овершот.

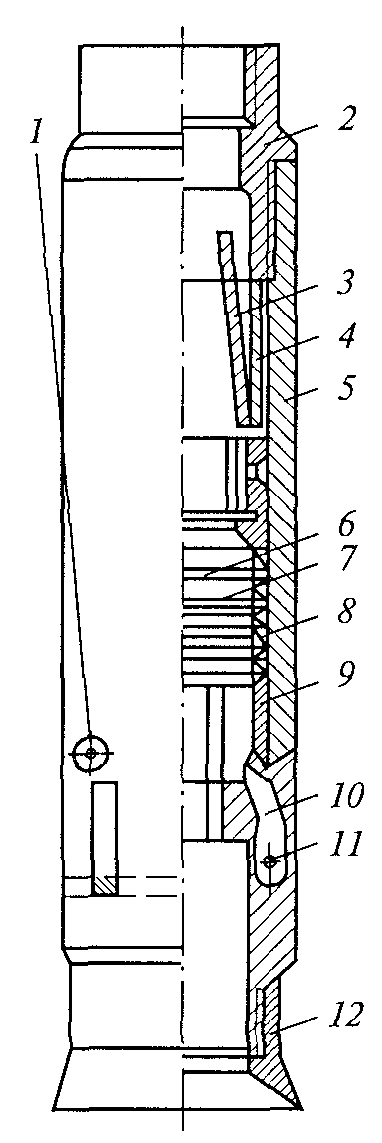

Наружную труборезку применяют в тех случаях, когда освободить прихваченную бурильную колонну при помощи нефтяных, водяных, кислотных ванн или торпедированием не удается и оставшиеся в скважине трубы не искривлены (рис. 12.6).

Наружная труборезка состоит из стального корпуса 5 с тремя вертикальными окнами в его нижней части. В этих окнах на пальцах 11 крепятся резцы 10.

|

|

Рис. 12.6. Наружная труборезка для бурильных труб: / — штифт; 2 — переводник; 3 — кольцо овершота; 4, 6, 7, 9 — кольца; 5 — корпус; 8 — спиральная пружина; 10 — резцы; 11 — пальцы; 12 — воронка с козырьком |

Рис. 12.7 Отводной крючок |

Выше резцов в корпус труборезки вставлено кольцо 9. Своей нижней частью оно не дает резцам выйти через окно наружу, причем в этом положении кольцо удерживается четырьмя медными штифтами 1. На кольце, как на упоре, крепится мощная спиральная пружина 8, а под ней еще два кольца 6 и 7. Выше расположены кольцо овершота 3 с плашками и кольцо 4, которое не дает возможности овершотному кольцу передвигаться вверх. В верхней части корпуса труборезки ввинчен переводник 2 под обсадные трубы, в нижней части — воронка с козырьком 12 для облегчения ввода в корпус обрезаемых бурильных труб.

Удочку («ерш») используют для извлечения оставленного в скважине стального каната и каротажного кабеля. Удочку изготавливают наваркой крючков на стержень или метчик в шахматном порядке или же из обсадной трубы, на теле которой делаются вырезы, загибающиеся внутрь. Запрещается спуск в скважину удочки («ерша») без специального хомута, ограничивающего пропуск этого инструмента в зону нахождения оставленного каната или кабеля.

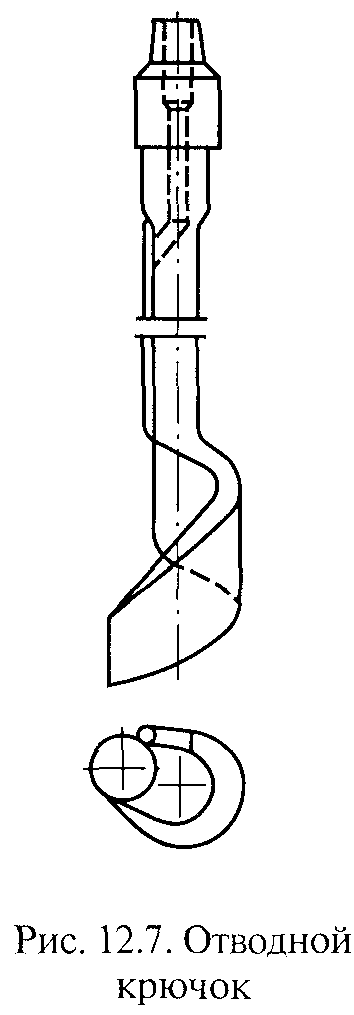

Отводные крючки предназначены для центрирования оставшегося в скважине конца бурильных труб (рис. 12.7). Диаметр (внешний) зева крючка обычно на 52... 50 мм меньше диаметра скважины. На внутренней поверхности зева крючка перед спуском в скважину делают насечки, по сработанности которых судят (после подъема) о том, как работал крючок, касался он колонны или нет. Применять отводной крючок разрешается только при свободном дохождении его до «головы» слома.

|

Рис. 12.8. Типы фрез: |

а — фреза плоская; б, д — конические; в — цилиндрическая; г — фреза внешнего воздействия в форме усеченного конуса; е, з — цилиндрическо-коническая; ж — цилиндрическая внешнего возлействия; и — комбинированного действия; к, л, м, н — другие типы |

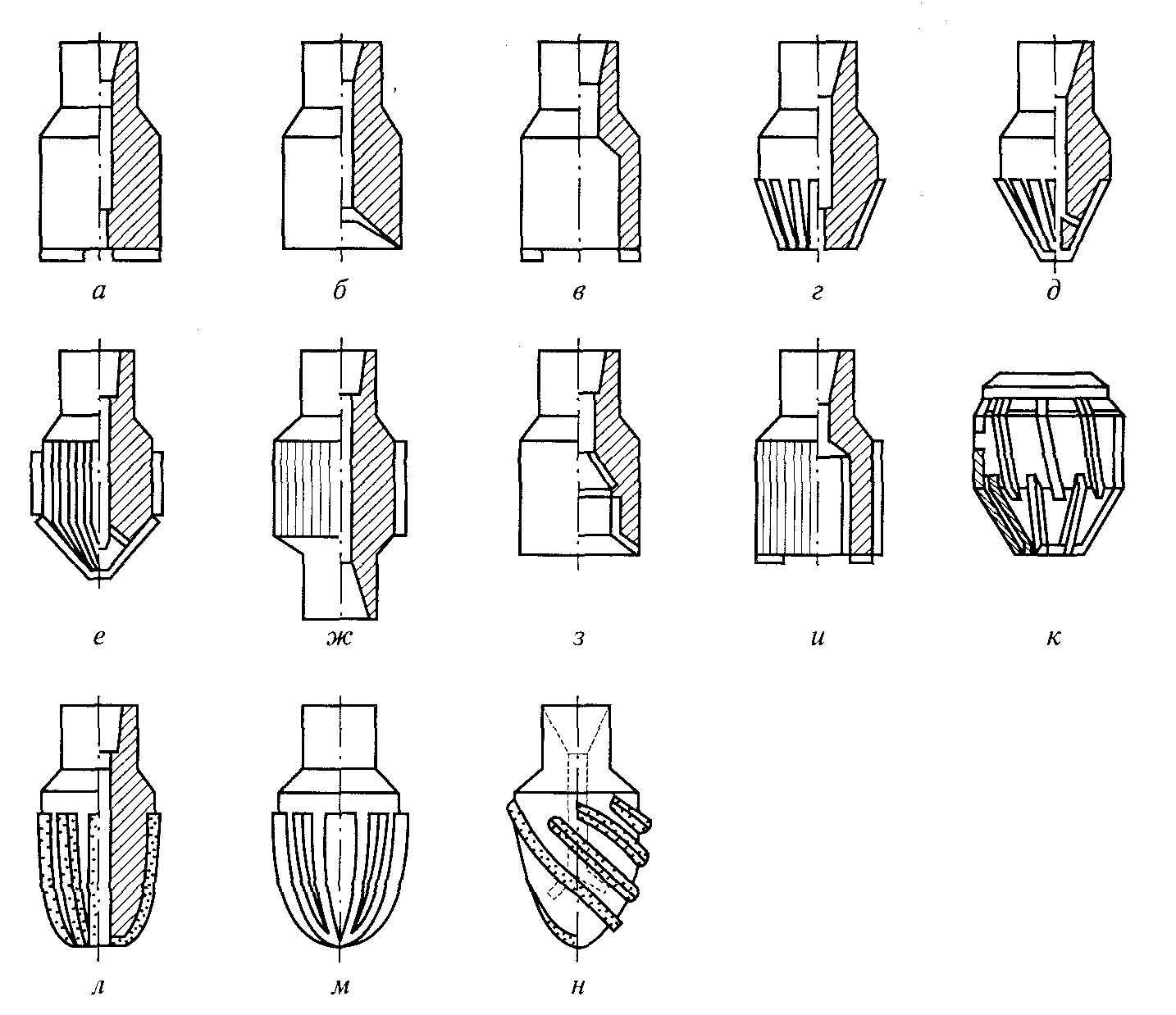

Фрезы используют для частичного или полного удаления металлических выступающих частей или деталей (рис. 12.8). Работа фрезой (фрезерование) состоит в разрушении металлического объекта и превращении его в стружку. Внешняя форма фрезы зависит от ее назначения:

- фронтального действия: плоская (см. рис. 12.8, а), коническая (см. рис. 12.8, б) и цилиндрическая (см. рис. 12.8, в);

- внешнего воздействия: в форме усеченного конуса (см. рис. 12.8, г), коническая (см. рис. 12.8, д), цилиндрическая внешнего воздействия (см. рис. 12.8, ж) и цилиндрическо-коническая (см. рис. 12.8, е);

- внутреннего воздействия: цилиндрическо-коническая (см. рис. 12.8, з) и комбинированного действия (см. рис. 12.8, и).

Применяются фрезы и других конструкций (см. рис. 12.8, к, л, м, н). Работы по фрезерованию очень трудоемки и требуют много времени, поэтому к этому способу ликвидации аварии следует прибегать в крайних случаях.

Магнитные фрезеры и ловители используют для извлечения из забоя крупных металлических предметов (рис. 12.9). Диаметр магнитного фрезера должен быть на 20...60 мм меньше диаметра скважины. Магнитным фрезером работают без перегрузок на забой.

|

Рис. 12.9. Магнитный фрезер: |

1 — переводник; 2 — корпус; 3 — верхний полюс; 4 — шпилька; 5 — постоянные магниты; 6 — нижний полюс; 7 — втулка; 8 — фрезерная колонна |

Ликвидация аварий с бурильными трубами и долотами. Успешная ликвидация аварий с бурильными трубами в большой степени зависит от того, как скоро замечен момент слома труб. При обнаружении аварий с бурильными трубами бурильщик поднимает их с максимальной скоростью. Поднятый конец сломанной части бурильной колонны на поверхности очищают, промывают и осматривают для выяснения характера слома. Затем подсчитывают число свечей, оставшихся в скважине, определяют глубину, на которой находится верхний конец поломанной колонны труб, и намечают мероприятия по ликвидации аварии.

Работы по ликвидации аварии (любой) в скважине ведутся буровым мастером под руководством старшего инженера (мастера) по сложным работам или главного (старшего) инженера бурового предприятия (разведки, участка) в зависимости от сложности работ.

Перед спуском в скважину ловильного инструмента составляется эскиз его общей компоновки и ловильной части с указанием основных размеров. Для ловли бурильной колонны применяют ловитель (шлипс) с промывкой, метчик или колокол. Эти инструменты позволяют после захвата оставшейся колонны бурильных труб производить расхаживание и промывку скважины. Длина спускаемого в скважину инструмента для ловильных работ должна подбираться с таким расчетом, чтобы крепление ловильного инструмента производилось ротором с пропущенной через стол ротора ведущей бурильной трубой.

Ловитель (шлипс) применяют как для ловли за замок, так и за трубу. Для извлечения колонны ловителем дают натяжку, включают буровой насос, восстанавливают циркуляцию, после чего приступают к ее подъему. Если колонна не поднимается, ее расхаживают без вращения.

Метчик обычно спускают с направляющей трубой большего диаметра, оканчивающейся воронкой. Спущенный на бурильных трубах метчик покрывает оборванный конец трубы воронкой и конусом входит внутрь трубы до тех пор, пока не упрется в кромку трубы. Приподняв немного бурильную колонну, чтобы ослабить давление на оборвавшийся конец трубы, поворачивают ее по часовой стрелке на 90°, затем обратно на 45° и опять на 1/4 оборота по часовой стрелке. При постепенном опускании бурильной колонны вниз метчик врезается в трубы и закрепляется в них. Запрещается окончательно закреплять ловильный инструмент на сломе до восстановления циркуляции бурового раствора через долото. После этого пробуют поднять колонну. В случае прихвата ее расхаживают. При расхаживании необходимо помнить, что подъемные усилия выше допустимых вызывают срыв ловильного инструмента, обрыв бурильных труб, талевого каната или разрушение вышки. Если циркуляцию восстановить не удается, метчик под натяжкой срывают.

Аналогично ведутся работы по соединению и извлечению оставшейся колонны при помощи колокола.

При сильном отклонении конца колонны от центра скважины ее отводят к центру посредством отводного ключа и лишь после этого спускают метчик или колокол. Когда после восстановления циркуляции не удается расхаживанием освободить колонну, прибегают к нефтяной ванне или принимают другие меры. Если все попытки освободить инструмент безрезультатны, приступают к развинчиванию его по частям левым метчиком или колоколом на левых трубах. Иногда вместо отвинчивания по частям офрезеро-ванную часть оставшегося инструмента вырезают при помощи наружной труборезки. При этом отрезанная часть извлекается из скважины вместе с труборезкой.

Основной инструмент для извлечения оставшихся в скважине деталей долот — магнитный фрезер, который спускают в скважину на бурильных трубах. Не доходя до забоя 6...7 м, начинают промывку, вращая ротор на малой скорости. Дойдя до забоя, при небольшой осевой нагрузке, фрезер собирает оставшиеся детали в центр забоя, коронка магнитного фрезера забуривается в породу, нижний полюс сближается с оставшимися на забое деталями и удерживает их. Затем промывка прекращается и начинается подъем бурильной колонны. Ни в коем случае не следует продолжительное время работать на оставшихся металлических деталях — это в большинстве случаев приводит к осложнению аварии. Магнитный фрезер используют также для ловли всевозможных мелких металлических предметов, упавших в скважину.

Ликвидация аварий с турбобурами. Аварии, вызванные срывами резьбы турбобура, ликвидируются довольно быстро калибром (в качестве калибра обычно используют переводник турбобура), навинчиваемым на сорванную резьбу корпуса, либо специальными ловителями, захватывающими турбобур за контргайку пяты, или специальным метчиком, пропускаемым внутрь верхнего отверстия вала. Большие затруднения при турбинном бурении вызывает заклинивание долота. В данном случае отбивка долота вращением колонны бурильных труб при помощи ротора исключается, так как долото и колонна бурильных труб соединяются через подшипники турбобура, и вращение бурильных труб приводит к вращению только корпуса турбобура. Поэтому, прежде чем отбить долото вращением, надо расклинить вал турбобура в корпусе. Для этого необходимо забросить в трубы мелкие металлические предметы. Забрасывание этих предметов следует производить с прокачкой бурового раствора для того чтобы гарантировать попадание мелких металлических предметов в турбину турбобура. При прокачивании бурового раствора и медленном вращении бурильной колонны ротором металлические предметы, попадая между верхними лопатками верхних ступеней турбины, разрушают эти лопатки, которые в свою очередь попадают в следующие ступени и вызывают заклинивание статоров и роторов. В случае заклинивания вала в корпусе турбобура долото отбивают так же, как и в роторном бурении, путем вращения колонны бурильных труб, так как при этом вращение бурильных труб будет обеспечивать и вращение долота.

Аварии при бурении одной и той же скважины могут возникнуть при замене турбобуров на турбобуры больших диаметров. Это объясняется тем, что в стенках скважины в местах перехода из одних пород в другие образуются уступы, определяющие проходимость данного типоразмера турбобура при определенном диаметре долота.

Уход в сторону от оставшегося в скважине инструмента. Когда оставленную в скважине бурильную колонну не удается поднять или извлечение ее требует слишком много времени, следует уходить в сторону, т. е. бурить новый (второй) ствол скважины выше места, где находится конец оставшегося инструмента.

Если в стволе скважины нет сильно искривленного участка, откуда удобнее всего забуриваться, над оставшейся колонной ставят цементный мост и после его затвердения начинают забуривать новый ствол роторным или турбинным 'способом.

Торпедирование скважин. Работы по ликвидации аварий в скважинах иногда длятся долго и не дают положительных результатов. В этих случаях целесообразно торпедировать колонну, оставшуюся в скважине, а затем бурить второй ствол до проектной глубины. Торпедирование заключается в том, что в скважину на определенную глубину спускают взрывчатое вещество, которое, взрываясь, разрушает оставшуюся в скважине колонну.

Для успешного раздробления больших металлических кусков или загона их в раздробленном состоянии в стенки скважины снаряд со взрывчатым веществом (торпеду) устанавливают в непосредственной близости к предмету, подлежащему разрушению. Для этого тщательно прорабатывают долотом место, где должен быть установлен снаряд, опускают сначала шаблон, а затем спускают снаряд со взрывчатым веществом.

Для взрывов внутри прихваченных бурильных труб следует применять торпеду, диаметр которой должен быть на 10 мм меньше диаметра проходного отверстия бурильных труб. Торпеду нужно взрывать против муфты или замка, иначе в трубе может возникнуть от взрыва только продольная трещина, которая будет бесполезна, потому что не удастся поднять верхнюю часть бурильной колонны.

Аварии с обсадными трубами. Наиболее распространенный вид аварий с обсадньШи трубами — отвинчивание башмака колонны и протирание обсадных труб. Башмак колонны отвинчивается в том случае, когда нижняя часть колонны не закреплена, например когда цемент закачан выше башмака или не схватился у башмака. При дальнейшем бурении, особенно роторным способом, незацементированный башмак от трения муфт бурильных труб отвинчивается. Чтобы определить расположение отвинтившегося башмака, в скважину обычно опускают печать, выполненную из куска обсадной трубы. Нижняя часть печати имеет воронкообразную форму. В эту часть вставлена деревянная пробка, в которую забиты гвозди; гвозди оплетены проволокой и залиты гудроном или свинцом. Печать опускают до отвинченного башмака. По отпечатку судят о том, как расположен башмак в скважине. Такую аварию ликвидируют при помощи пико-образных долот, которыми стремятся поставить башмак вертикально, чтобы долото полного размера свободно проходило через него.

Лучшим средством против возникновения таких аварий является упрочнение нижних труб кондуктора и технических колонн сваркой. При длительной работе бурильные трубы своими муфтами и замками иногда совершенно протирают обсадные трубы. Средством предохранения от протирания служат предохранительные кольца. Протирание обсадных труб будет значительно интенсивнее в искривленной скважине.

Когда против протертого места обсадной колонны имеется цементный стакан, в колонне в процесс бурения не происходит никаких осложнений. Если цементный стакан отсутствует, то при бурении обсадные трубы могут рваться лентами, что затрудняет проход долота. Если за трубами будут обваливающиеся породы,

протирание может осложниться смятием. Во всех этих случаях единственная мера ликвидации аварии — спуск и цементировка промежуточной обсадной колонны меньшего диаметра.