- •Бурение нефтяных и газовых скважин

- •Глава 1 краткие сведения из общей и нефтепромысловой геологии 9

- •Глава 2 общие сведения о бурении скважин и оборудовании, применяемом для осуществления этого процесса 15

- •Глава 3 породоразрушающий инструмент 61

- •Глава 4 бурильная колонна 80

- •Глава 5 технология промывки скважин и буровые растворы 97

- •Глава 6 осложнения в процессе бурения скважин 129

- •Глава 7 режим бурения 148

- •Глава 8 искривление скважин и бурение наклонных скважин 180

- •Глава 9 вскрытие и опробование продуктивных горизонтов (пластов) в процессе бурения скважин 197

- •Глава 10. Крепление скважин 201

- •Глава 11 освоение и испытание скважин 226

- •Глава 12 аварии в бурении 230

- •Глава 13 особенности бурения скважин на море 241

- •Введение

- •Глава 1 краткие сведения из общей и нефтепромысловой геологии

- •1.1. Основные понятия о строении и составе земной коры

- •1.2. Складкообразование и типы складок

- •1.3. Основные физико-механические свойства горных пород, влияющие на процесс их разрушения при строительстве скважин

- •1.4. Образование нефти и нефтяной залежи

- •1.5. Поиски, разведка и разработка месторождений

- •Глава 2 общие сведения о бурении скважин и оборудовании, применяемом для осуществления этого процесса

- •2.1. Понятие а буровой скважине, классификация и назначение скважин

- •2.2. Технологическая схема бурения скважин вращательным способом

- •2.3. Цикл строительства скважин. Баланс календарного времени и понятие о скорости бурения

- •2.4. Буровые установки глубокого бурения

- •2.5. Буровые вышки и оборудование для спуска и подъема бурильной колонны

- •2.6. Оборудование и инструмент для бурения скважин

- •2.7. Общие мероприятия по охране природы и окружающей среды при строительстве скважин

- •2.8. Схемы расположения наземных сооружений и оборудования

- •2.9. Подготовительные работы к бурению скважины

- •Глава 3 породоразрушающий инструмент

- •3.1. Назначение и классификация породоразрушающего инструмента

- •3.2. Лопастные долота для сплошного разбуривания забоя

- •3.3. Шарошечные долота для сплошного разбуривания забоя

- •3.4. Алмазные долота и долота, армированные синтетическими поликристаллическими алмазными вставками

- •3.5. Снаряды для колонкового бурения (керноприемные устройства) и бурильные головки к ним

- •3.6. Долота для специальных целей

- •3.7. Технико-экономические показатели работы долот. Выбор рациональных конструкций (типов) долот

- •Глава 4 бурильная колонна

- •4.1. Общие положения

- •4.2. Конструкция элементов бурильной колонны

- •4.3. Условия работы колонн бурильных труб

- •4.4. Комплектование и эксплуатация бурильной колонны

- •Глава 5 технология промывки скважин и буровые растворы

- •5.1. Общие положения

- •5.2. Буровые растворы на водной основе

- •5.3. Использование воды в качестве промывочной жидкости

- •5.4. Буровые растворы на нефтяной основе (рно)

- •5.5. Бурение скважин с очисткой забоя воздухом или газом. Аэрированные промывочные жидкости и пены

- •5.6. Оборудование для приготовления и очистки буровых растворов

- •5.7. Выбор типа бурового раствора

- •5.8. Формы организации глинохозяйства

- •Глава 6 осложнения в процессе бурения скважин

- •6.1. Общие положения

- •6.2. Осложнения, вызывающие нарушение целостности стенок скважины

- •6.3. Предупреждение и борьба с поглощениями бурового раствора

- •6.4. Предупреждение газовых, нефтяных и водяных проявлений и борьба с ними

- •6.5. Особенности проводки скважин в условиях сероводородной агрессии

- •6.6. Осложнения при бурении скважин в многолетнемерзлых породах

- •Глава 7 режим бурения

- •7.1. Общие положения

- •7.2. Влияние параметров режима бурения на количественные и качественные показатели бурения

- •7.3. Выбор способа бурения

- •7.4. Особенности режима бурения роторным способом

- •7.5. Особенности режима бурения турбинным способом

- •7.6. Особенности режима бурения винтовыми (объемными) забойными двигателями

- •7.7. Особенности режима бурения электробурами

- •7.8. Особенности режима бурения алмазными долотами

- •7.9. Контроль за параметрами режима бурения

- •7.10. Подача инструмента

- •Глава 8 искривление скважин и бурение наклонных скважин

- •8.1. Борьба с искривлением вертикальных скважин

- •8.2. Бурение наклонно-направленных скважин

- •8.3. Кустовое бурение скважин

- •8.4. Бурение многозабойных (многоствольных), горизонтально разветвленных и горизонтальных скважин

- •Глава 9 вскрытие и опробование продуктивных горизонтов (пластов) в процессе бурения скважин

- •9.1. Вскрытие продуктивных горизонтов (пластов)

- •9.2. Опробование и испытание продуктивных горизонтов (пластов) в процессе бурения

- •Глава 10. Крепление скважин

- •10.1. Общие положения

- •10.2. Конструкция скважин

- •10.3. Обсадные трубы

- •10.4. Устройства и приспособления для оснащения обсадных колонн

- •10.5. Спуск обсадной колонны в скважину

- •10.6. Цементирование скважин

- •10.7. Тампонажные материалы и оборудование для цементирования скважин

- •10.8. Подготовительные работы и процесс цементирования

- •10.9. Заключительные работы и проверка результатов цементирования

- •Глава 11 освоение и испытание скважин

- •11.1. Вскрытие продуктивных горизонтов (пластов) после спуска и цементирования эксплуатационной колонны

- •11.2. Освоение и испытание продуктивных горизонтов (пластов) после спуска и цементирования эксплуатационной колонны

- •Глава 12 аварии в бурении

- •12.1. Виды аварий, их причины и меры предупреждения

- •12.2. Ликвидация прихватов

- •12.4. Организация работ при аварии

- •Глава 13 особенности бурения скважин на море

- •13.1. Общие положения

- •13.2. Подводное устьевое оборудование

- •13.3. Некоторые особенности бурения морских нефтяных и газовых скважин

- •13.4. Обслуживание работ в море

- •Список литературы

10.6. Цементирование скважин

Цель цементирования скважин. Крепление скважин осуществляется для разобщения нефтегазоносных пластов от всех вышележащих с обязательным одновременным разобщением нефтесодержащих и газосодержащих пластов друг от друга и защиты обсадных труб от корродирующего действия минерализованных вод, циркулирующих в недрах. Поэтому спущенные в скважину обсадные колонны должны быть зацементированы путем закачки тампонажного материала в кольцевое пространство между стенками скважины и обсадной колонны.

Методы цементирования скважин. Существует ряд методов цементирования скважин. К ним относятся: одно- и двухступенчатое цементирование, манжетное цементирование, цементирование хвостовиков, цементирование под давлением. В зависимости от условий залегания нефтяных или газовых пластов, степени их насыщенности, литологического состава, проницаемости применяют тот или иной метод цементирования скважины.

Одноступенчатое цементирование скважин (одноцикловый способ) — наиболее распространенный вид цементирования.

Процесс цементирования заключается в следующем. После того как обсадная колонна спущена, скважину подготавливают к цементированию, промывая ее после спуска обсадной колонны труб. Для этого на спущенную колонну труб навинчивают цементировочную головку и приступают к промывке. Промывку производят до тех пор, пока буровой раствор не перестанет выносить взвешенные частицы породы, т.е. плотность бурового раствора, поступающего в скважину, и плотность бурового раствора, выходящего из нее, станут одинаковыми. При промывке необходимо фиксировать давления на выкиде насоса.

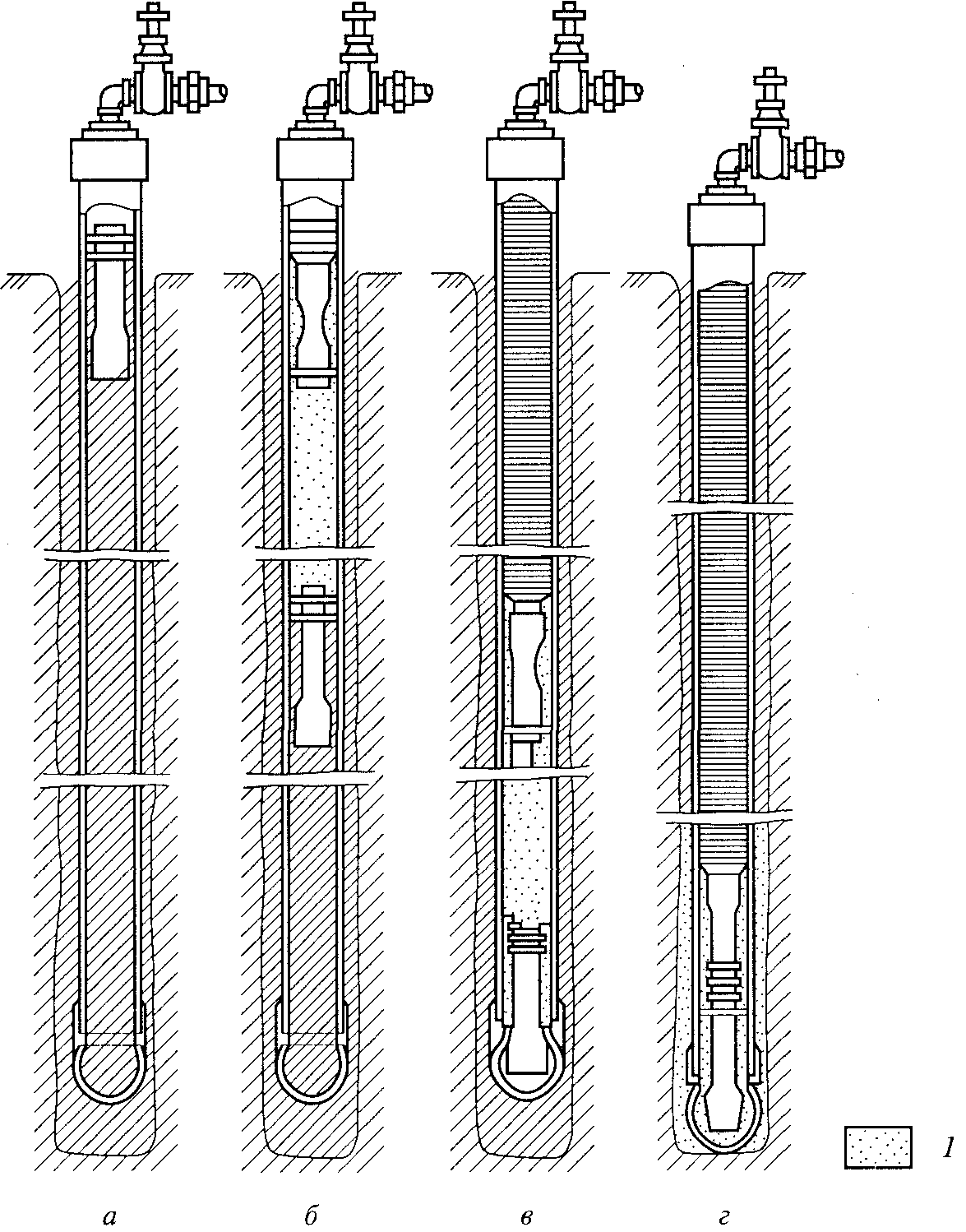

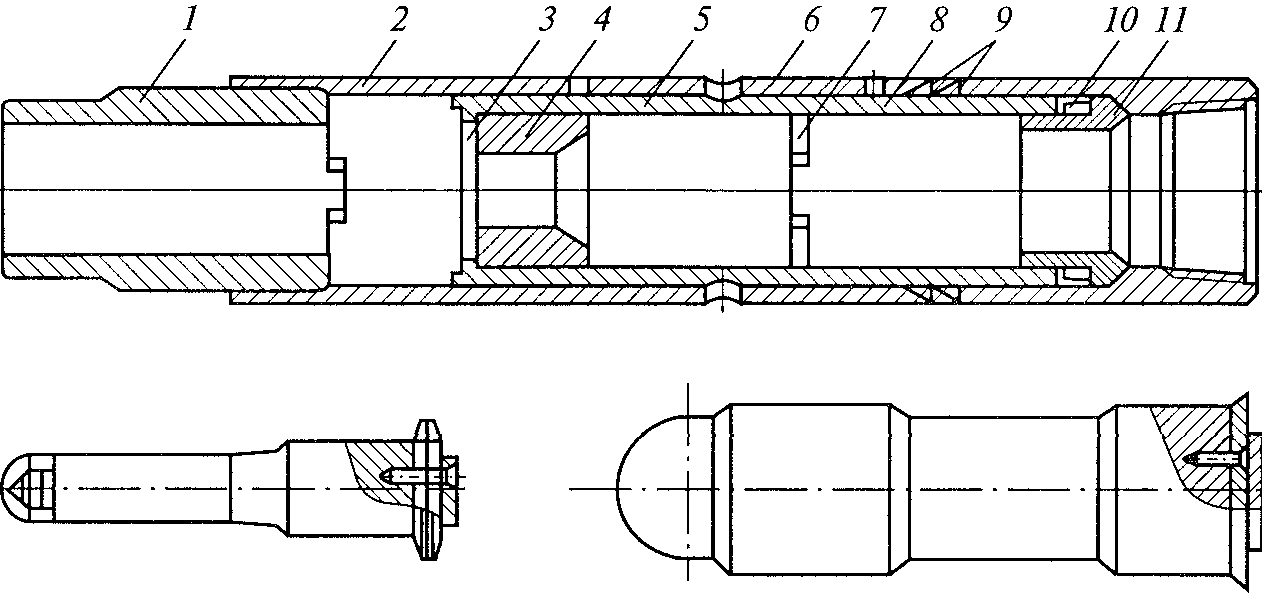

После того как скважина промыта и вся арматура проверена (все линии от цементировочных агрегатов к цементировочной головке должны быть спрессованы на давление, в 1,5 раза превышающее максимальное расчетное давление; давление опрессовки линий от агрегатов должно выдерживаться в течение 3 мин) приступают к приготовлению и закачиванию цементного раствора в скважину. Рекомендуется непосредственно перед началом затворения цементной смеси произвести закачивание в колонну буферной жидкости, в качестве которой наиболее широко используется вода и водные растворы солей NaCl, СаС12, и т.п., щелочей NaOH и ПАВ (сульфанол). Смешиваясь с буровым раствором, они разжижают его, уменьшают статическое и динамическое напряжение сдвига и вязкость. Объем буферной жидкости подсчитывается из условия допустимого снижения гидростатического давления на продуктивный пласт. После закачивания буферной жидкости в колонну опускают нижнюю пробку (рис. 10.11, а). Затем при помощи цементосмесителей и цементировочных агрегатов приготавливают цементный раствор, который агрегатами перекачки перекачивается в скважину. После закачки цементного раствора из цементировочной головки продавливают верхнюю пробку (рис. 10.11, б), и цементный раствор движется между двумя пробками к башмаку колонны (рис. 10.11, в).

Далее приступают к продавке цементного раствора вниз. Буровые насосы перекачивают глинистый раствор в тарированные мерники цементировочных агрегатов. При продавке цементного раствора ведется счет закачиваемой в колонну продавочной жидкости. Это делается для того, чтобы до прокачки оставшейся 0,5... 1,0 м3 продавочной жидкости перейти на один агрегат, которым и производится посадка пробок на упорное кольцо (рис. 10.11, г). Этот момент характеризуется резким повышением давления на заливочной головке, так называемым «ударом». Величина «удара» зависит от руководителя работ и обычно не превышает 0,5... 1,0 МПа сверх максимального давления, имевшегося перед моментом схождения пробок. На этом заканчивается процесс цементирования, и скважина оставляется в покое при закрытых кранах на головке на срок, необходимый для схватывания и твердения цементного раствора.

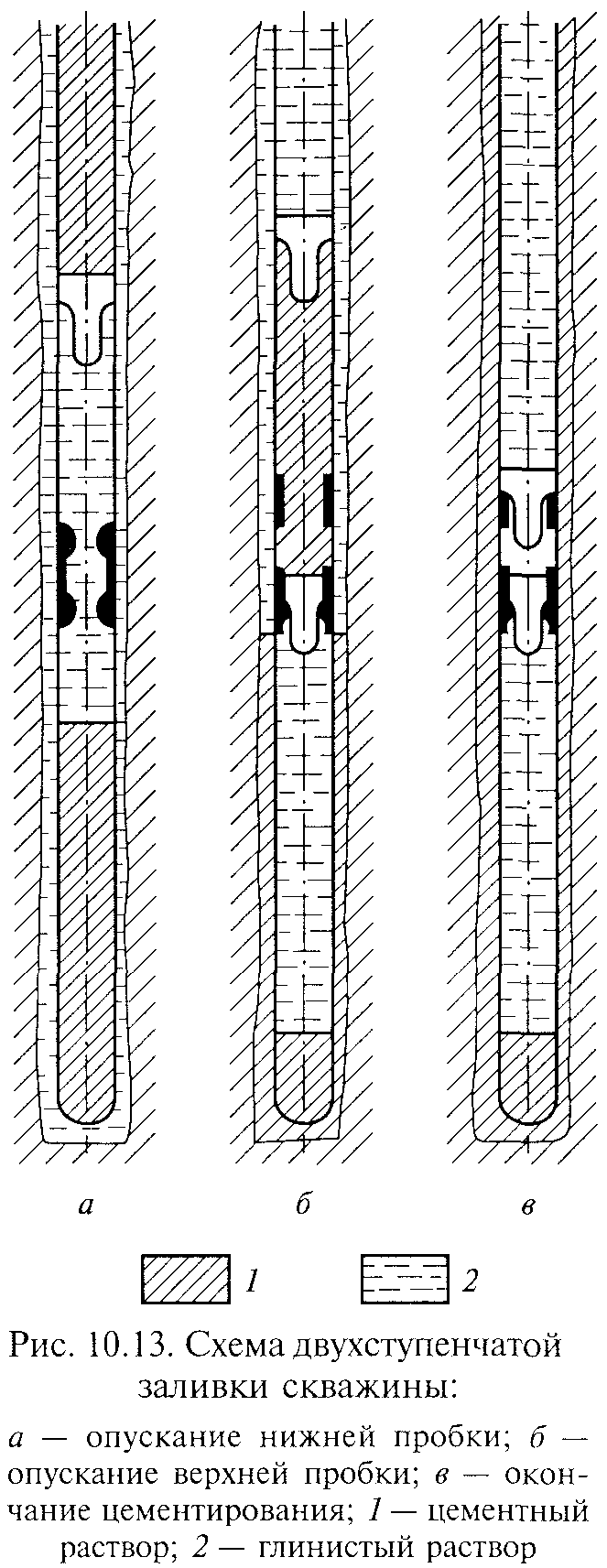

Двухступенчатое цементирование скважин рекомендуется применять в следующих случаях:

если возникают трудности технического порядка, не позволяющие поднять уровень цементного раствора на требуемую высоту;

на забое скважины высокая температура, ограничивающая во времени проведение одноступенчатого цементирования;

затрубное пространство (для экономии цемента) требуется заполнить цементом не сплошь, а раздельно, оставив промежуток между эксплуатируемыми объектами незацементированным.

|

Рис. 10.11. Стадии процесса цементирования с двумя пробками: а — опускание нижней пробки; б — закачка цемента и опускание верхней пробки; в — продавливание цемента к башмаку колонны; г — продавливание цемента в заколонное пространство; 1 — цементный раствор |

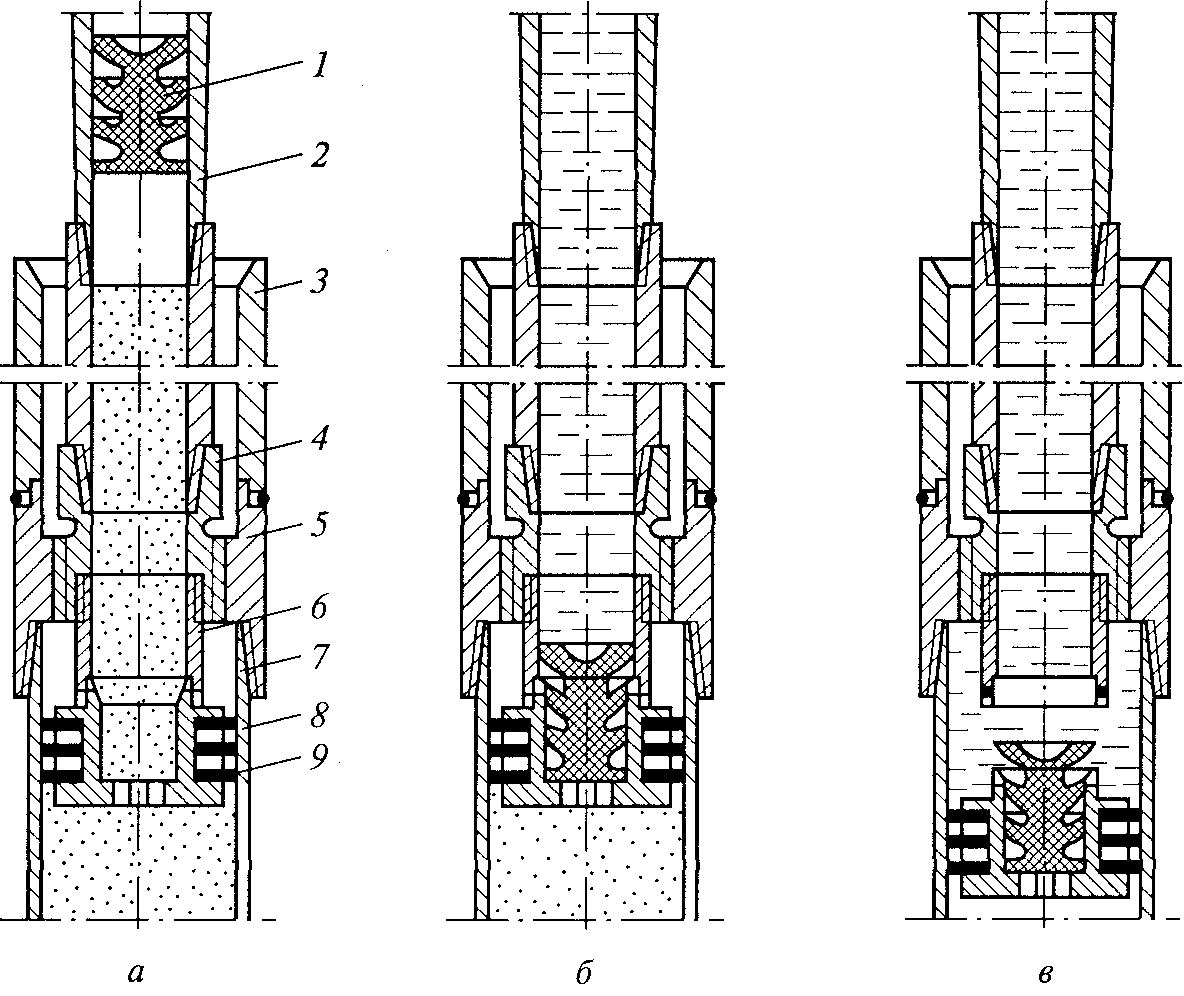

Для проведения двухступенчатого цементирования скважины необходимо в обсадной колонне на некоторой высоте от забоя скважины установить специальную заливочную муфту (рис. 10.12).

Рис.

10.12. Заливочная муфта, нижняя (а) и

верхняя (5) пробки для двухступенчатого

цементирования:

7

— переводник; 2

— кожух;

J

— вырезы под замок против вращения

в нижнем цилиндре; 4,

11 — седло;

5— цилиндр нижний; 6—

резиновое кольцо; 7—

вырезы

под замок против вращения в верхнем

цилиндре; 8

— цилиндр

верхний; 9

—

вырезы; 10

—

предохранительное кольцо

Технологический процесс двухступенчатого цементирования протекает в следующем порядке. Обсадную колонну, с оборудованным низом и заливочной муфтой, спускают в скважину и при обычной промывке подготавливают к цементированию. Перед спуском в скважину заливочная муфта должна быть опробована на поверхности. После подготовки скважины к цементированию прокачивают расчетное количество первой порции глинистого раствора и опускают нижнюю цементировочную пробку (рис. 10.13, а).

За нижней пробкой прокачивают вторую порцию цементного раствора и спускают вторую (верхнюю) цементировочную пробку, которая продавливается вниз расчетным количеством глинистого раствора второй порции (рис. 10.13, б).

Первая

(нижняя) цементировочная пробка,

проталкиваемая жидкостью вниз, в

определенный момент упирается своими

плечиками в седло 4

(см.

рис. 10.12) нижнего цилиндра заливочной

муфты и под давлением столба жидкости

и давления насосов срезает стопорные

болты. Нижний цилиндр движется вниз до

момента захода своих нижних выступов

в вырезы переводника с муфты на обсадную

колонну. Вследствие движения нижнего

цилиндра вниз открываются цементировочные

отверстия, и цементный раствор,

расположенный над первой (нижней)

пробкой, устремляется в затрубное

пространство, а нижняя цементировочная

пробка, плотно прилегая своими плечиками

к седлу 4,

под

действием давления герметически

закрывает нижнюю часть колонны — от

заливочной муфты до башмака.

Таким образом заканчивается цементирование первой (нижней) ступени: цементный раствор первой порции поднят на заданную высоту от башмака колонны. Одновременно происходит процесс запивки второй ступени через цементировочные отверстия цементировочной муфты.

Вторая (верхняя) цементировочная пробка, двигаясь вниз, упирается своими плечиками в седло 11 (см. рис. 10.12) верхнего цилиндра заливочной муфты, под действием давления срезает стопорные болты верхнего цилиндра, цилиндр двигается вниз и перекрывает цементировочные отверстия (рис. 10.13, в), в результате чего наступает момент удара «стоп», давление мгновенно поднимается и цементировка колонны на этом заканчивается.

Для окончательного контроля удачного перекрытия цементировочных отверстий, а также контроля (см. рис. 10.12) надежности выдерживания пружинным кольцом давления цементного раствора в затрубном пространстве, открывают кран цементировочной головки на колонне, ранее закрытой в момент «удара» при давлении до 10 МПа и наблюдают за количеством вытекаемой жидкости из колонны и давлением на головке.

Если объем вытекшей жидкости равен объему, занимаемому шлангом и нагнетательной линией, а давление мгновенно падает до нуля при истечении жидкости, то заливка второй ступени прошла удачно, и скважину оставляют в спокойном состоянии на период твердения цемента. После периода твердения цемента снимают заливочную головку, спускают бурильную колонну с долотом и разбуривают пробки, промывают скважину до цементного стакана в башмаке колонны и проверяют высоту подъема цемента первой и второй ступеней.

Двухступенчатый способ цементирования часто применяют с некоторыми изменениями, например производят заливки с выдержкой во времени между затворением первой и второй порциями цемента и т.п.

При нормальном цементировании ствола скважины может возникнуть опасность зацементирования малодебетных или сильно дренированных пластов, в результате чего резко снизится производительность скважины. В этом случае нижняя часть эксплуатационной колонны, в пределах нефтеносного и газоносного пласта, составляется из перфорированных труб — фильтра, т. е. производится манжетное цементирование скважины.

Цементный раствор из обсадной колонны в затрубное пространство скважины поступает через боковые отверстия в обсадных трубах, расположенных над фильтром. Ниже боковых отверстий внутри обсадной колонны на стыке труб устанавливается «прямой» клапан, открывающийся вверх и пропускающий жидкость только снизу вверх, а снаружи устанавливают воронкообразную манжету. Назначение манжеты — преградить путь цементу вниз. Манжета представляет собой воронку, изготовленную из эластичного материала (брезента, кожи или т.п.), высотой 60...70 см, причем верхний диаметр манжеты несколько больше диаметра скважины.

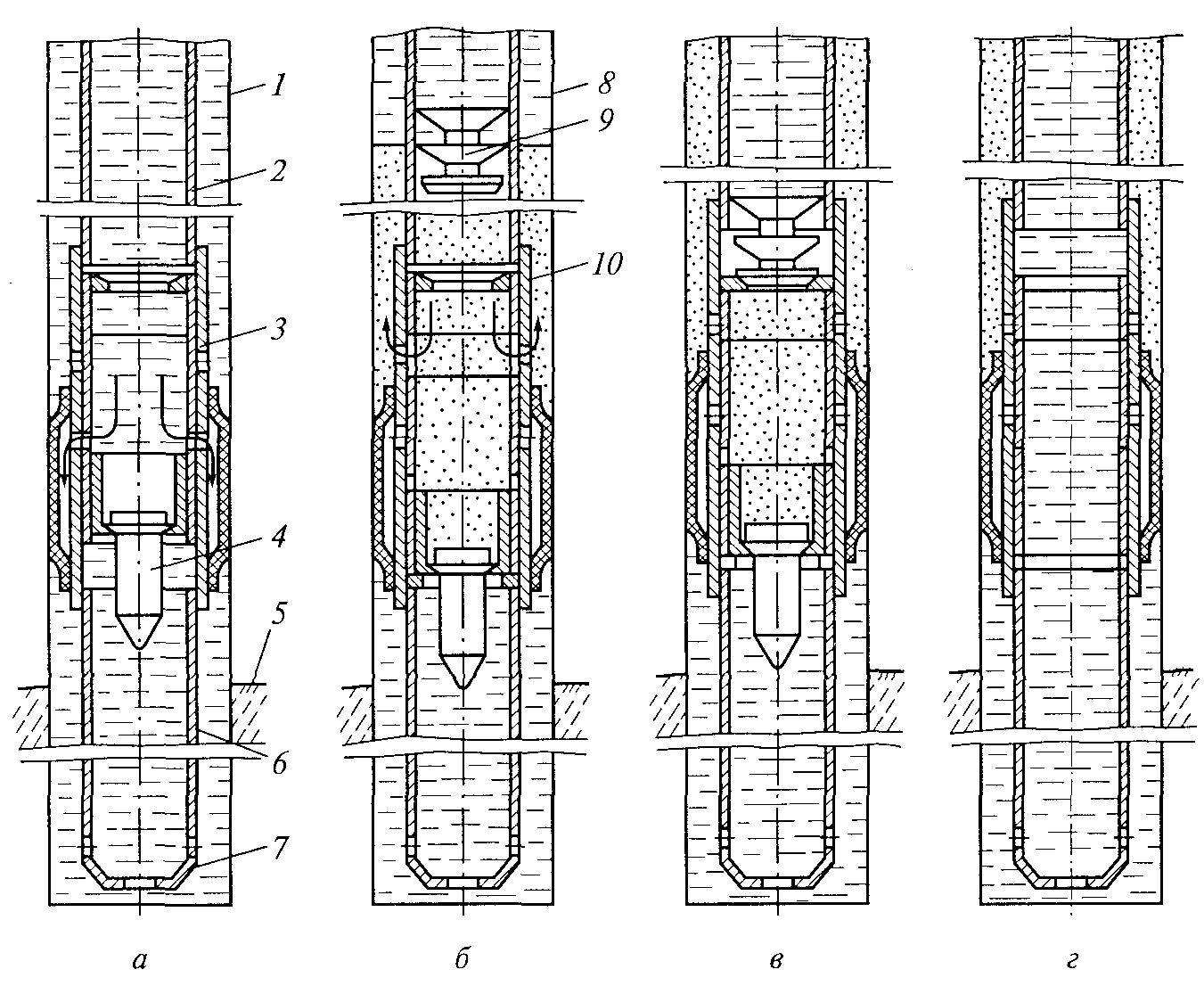

При проведении двухступенчатого или манжетного цементирования обсадных колонн широко используются заколонные пакеры типа ПДМ (конструкция ВНИИБТ). Эти пакеры разработаны и выпускаются для обсадных колонн диаметром 140; 146; 168 мм как с резинотканевыми, так и с резинометаллическими уплотнительными элементами. Пакер типа ПДМ опускают в скважину на обсадной колонне. При двухступенчатом цементировании пакер размещают между ступенями цементирования, а при манжетном — над продуктивным пластом. Цементирование первой ступени (ниже пакера) проводят через башмак обсадной колонны, цементирование второй ступени (выше пакера) — через цементировочные отверстия пакера с использованием верхней цементировочной пробки. Затрубное пространство пакеруют перед цементированием второй ступени путем раздувания уплотнительного элемента пакера жидкостью из обсадной колонны. При манжетном цементировании скважины применяют верхнюю цементировочную пробку, а пакеровку осуществляют промывочной жидкостью или начальной порцией тампонажного раствора (рис. 10.14).

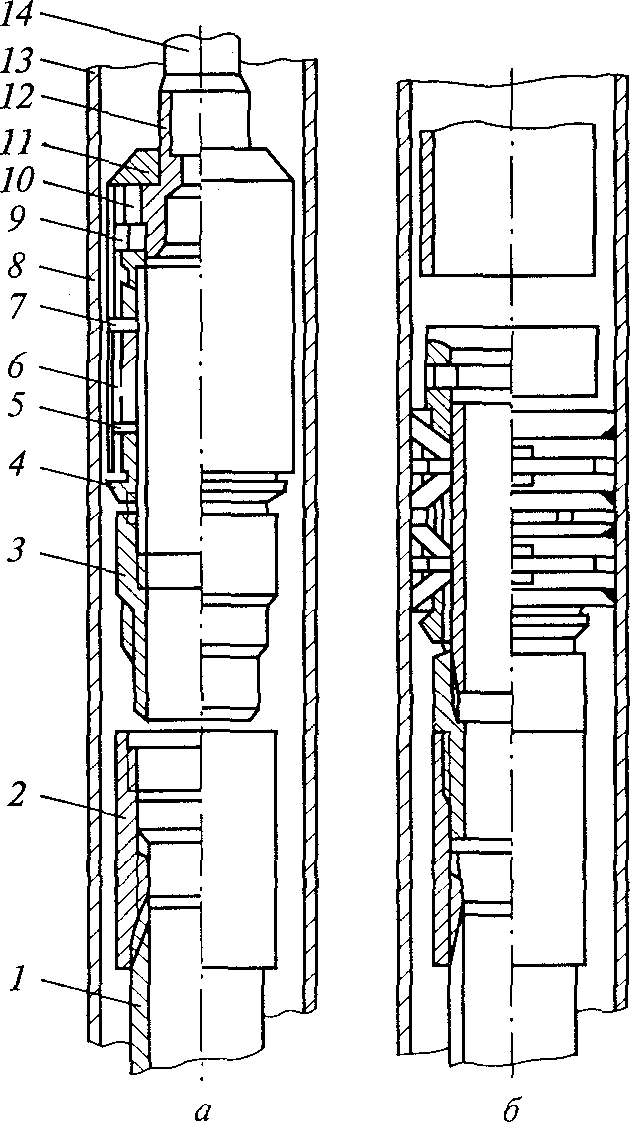

Цементирование хвостовиков осуществляется двумя способами: с разделительной цементировочной пробкой и без нее. При этом хвостовик спускается на бурильных трубах с помощью специальных переводников с левой резьбой (см. рис. 10.9).

Первый способ более совершенен. Так как диаметр хвостовика и бурильных труб, на которых его спускают, различны, для разделения цементного раствора и продавочной жидкости используют цементировочную пробку, состоящую из двух частей. Нижняя часть подвешивается в хвостовике на специальном патрубке с помощью штифтов. Верхняя — движется на колонне бурильных труб за цементным раствором (рис. 10.15). Когда верхняя часть пробки садится в отверстие нижней пробки и перекрывает его, создается избыточное давление, штифты срезаются, и до упорного кольца обе части пробки движутся совместно.

Герметизацию кольцевого пространства между предыдущей обсадной колонной и хвостовиком можно достигнуть, использовав устройство «Герус» (рис. 10.16). В настоящее время применяются «Герусы» размером 299x219, 245x168 и 219x146 мм. Устройство состоит из корпуса 5, резиновых колец 8, воронки 10 со шпонками 9, переводника 12, имеющего шпоночные пазы и резьбу замковой муфты, гайки 4. Резиновые кольца в процессе спуска устройства в скважину защищены кожухом 6, приваренным к нижнему концу элеватора 11.

После спуска и цементирования хвостовика на бурильных трубах спускают «Герус» и при плавном касании его к верхней части хвостовика с одновременным вращением с помощью ротора нижний конец устройства (ниппель 3) свинчивают с правой резьбой специальной муфты-разъединителя 2. Для последующего снятия кожуха 6дают натяжку на трубы на 40... 50 кН больше их массы.

Если в скважину спускают хвостовик с частично перфорированными обсадными трубами, то цементируют через отверстия, расположенные над фильтром, а не через башмак колонны. В этом случае ниже отверстия монтируют заглушку или клапан, открывающийся вверх (прямой клапан), а над ними должен быть установлен обратный клапан. Делают это для того чтобы предотвратить обратное поступление цементного раствора в колонну после отвинчивания бурильных труб. Цементаж проводится аналогично приведенному выше.

Рис.

10.14. Технологическая схема манжетного

цементирования скважин с пакером

ПДМ:

а

— спуск

и посадка пробки; б

— цементирование;

в

— закрытие

цементированных отверстий пакером;

г

—

скважина после разбуривания пробок,

втулки и седел; / — скважина; 2

— обсадная

колонна; 3

—

паз; 4

— пробка;

5 — продуктивный пласт; 6—

фильтр;

7— башмак колонны; 8—

продавочная

жидкость; 9

— пробка

верхняя; 10

— тампонажный

раствор

К цементированию под давлением относятся обратное и ремонтное цементирования через заливочные трубы. Обратное цементирование — это цементирование обсадной колонны с закачиванием цементного раствора и продавочной жидкости в заколонное пространство и выходом циркуляции через колонну. Обратное цементирование применяется крайне редко главным образом из-за опасности поглощения, когда одноступенчатое цементирование невозможно.

При обратном цементировании обсадную колонну спускают в скважину без обратного клапана и упорного кольца. На верхний конец колонны после промывки навинчивают головку с кранами высокого давления и лубрикатором. Головку соединяют трубопроводом с циркуляционной системой буровой установки. Заколонное пространство скважины герметизируют превентором.

Цементный раствор закачивают непосредственно в заколонное пространство; вытесняемый им буровой раствор поднимается вверх по обсадной колонне и через устьевую головку и трубопровод направляется в циркуляционную систему. Наибольшую трудность при обратном цементировании представляет определение момента, когда первая порция цементного раствора подходит к башмаку обсадной колонны. Надежно это можно сделать с помощью прибора для гамма-каротажа. Такой прибор спускают в скважину на кабеле, пропущенном через лубрикатор в устьевой головке, и устанавливают в 100...200 м от башмака. Первую порцию цементного раствора активизируют изотопом с малым периодом полураспада. Зная глубину установки прибора в колонне и объем заколонного пространства на участке от этой глубины до башмака колонны, по суммарной подаче насосов, закачивающих жидкость в скважину, можно рассчитать время, за которое цементный раствор заполнит этот участок и войдет внутрь колонны.

|

Рис. 10.15. Схема цементирования хвостовика с разделительными пробками: |

а — закачка цементного раствора; б — посадка верхней упругой части пробки на нижнюю; в — прокачка цементного раствора по обсадной колонне; 7 — бурильные трубы; 2— верхняя упругая часть разделительной пробки; 3, 5 — специальные муфты; 4 — левый переводник; 6 — патрубок; 7 — шпильки; 8 — нижняя часть разделительной пробки; 9 — обсадные трубы |

При обратном цементировании на стенки скважины оказывается меньшее давление, чем при одноступенчатом способе. Наряду с этим, качество цементного раствора, поступающего в нижнюю часть скважины (к башмаку колонны), хуже, чем при одноступенчатом, поскольку невозможно использовать разделительные пробки.

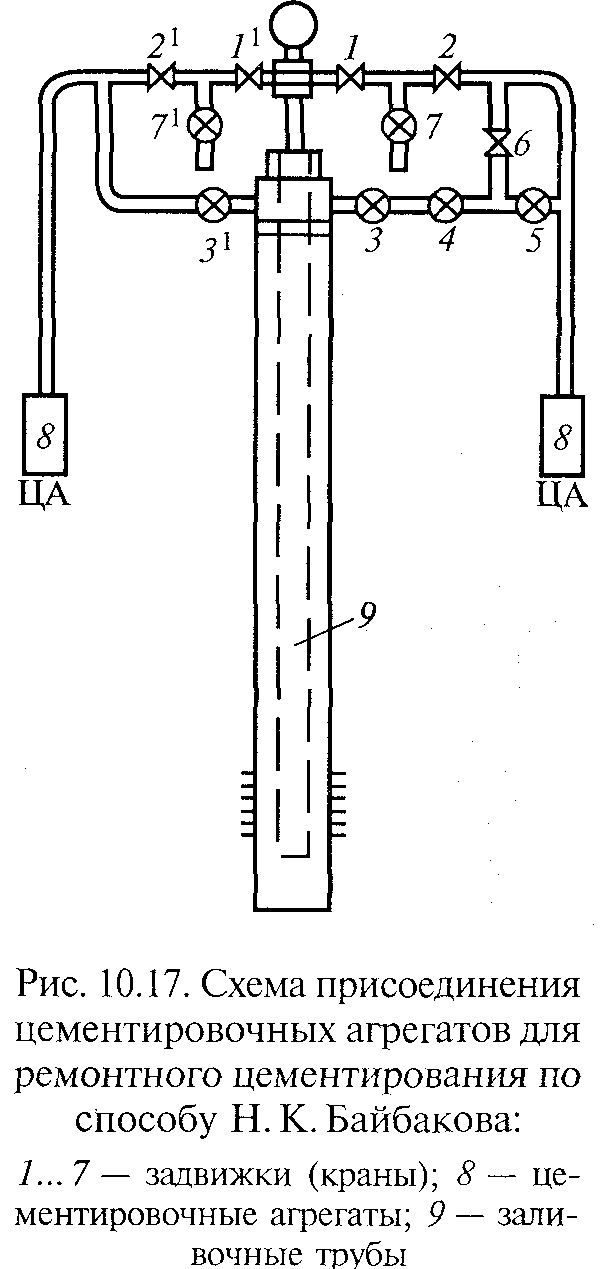

При проведении ремонтно-изоляционных работ в нефтяных скважинах достаточно широко применяют цементирование по способу Н. К. Байбакова.

Скважине, в которой обнаруживается прорыв верхних вод, дают поработать 2...3 дня для увеличения дренажных каналов, по которым вода проникает в колонну. После этого скважину глушат и промывают при помощи компрессорных труб ниже верхних отверстий фильтра. Затем промывочную колонну труб сажают на крестовине фонтанокомпрессорной головки при помощи планшайбы и закрепляют болтами. Далее скважину испытывают на поглощение с помощью бурового насоса или же цементировочного агрегата. Если при этом окажется, что поглощение пласта незначительно (менее 0,5 м3/мин при давлении 5 МПа), скважину вновь пускают в работу для дальнейшего увеличения дренажных каналов. Добившись требуемого поглощения пласта, устье скважины оборудуют специальным манифольдом (рис. 10.17). Для проведения цементирования необходимо установить два цементировочных агрегата.

|

|

Рис. 10.17. Схема присоединения цементировочных агрегатов для ремонтного цементирования по способу Н. К. Байбакова: 1...7 — задвижки (краны); 8 — цементировочные агрегаты; 9 — заливочные трубы |

|

Рис. 10.16. Уплотняющее устройство «Герус» конструкции АзНИИбурнефть: |

|

После испытания пласта на поглощение и опрессовки линии нагнетания начинают закачивать цементный раствор через задвижки 1, 2, 71 и 2' при открытых задвижках 3, 4 и 5; задвижки 6, 7, 71 и З1 закрыты. Прокачиваемый в трубы цементный раствор вытесняет из скважины воду, которая свободно выходит из скважины по нижней струне через задвижки 3, 4 и 5. Для предотвращения прокачки цементного раствора в пространстве между заливочными трубами и обсадной колонной выше фильтра (дыр перфорации) задвижки 4 и 5 закрывают в тот момент, когда цементный раствор не достигает башмака цементировочных труб на высоту, занимаемую 1 м3 воды. После этого начинается про-давка цементного раствора в пласт — эта операция производится до предельного давления цементировочного агрегата. Остатки цементного раствора вымываются обратной промывкой, при которой вода закачивается в скважину через задвижки 6, 4, 3 и 3}, причем задвижки 2, 21, а затем и 5 закрыты, жидкость выходит из скважины через заливочные трубы и открытые задвижки 1 и /', а затем выбрасывается через задвижки 7 и 71.

Во время продавки цементного раствора в пласт необходимо следить за поведением давления на головке и в затрубном пространстве. Цементный раствор вымывается при давлении на 0,3...0,5 МПа ниже конечного давления при продавке с тем, чтобы не создавать большой депрессии на пласт, в котором цементный раствор еще находится в жидком состоянии. Промывку обычно ведут в течение времени, необходимого для схватывания цементного раствора, с расчетом вымывания раствора из заливочных труб без остатка. Давление на пласт необходимо сохранить до начала схватывания цементного раствора, после чего давление понижают, разбирают заливочную арматуру и извлекают заливочные трубы.