- •Бурение нефтяных и газовых скважин

- •Глава 1 краткие сведения из общей и нефтепромысловой геологии 9

- •Глава 2 общие сведения о бурении скважин и оборудовании, применяемом для осуществления этого процесса 15

- •Глава 3 породоразрушающий инструмент 61

- •Глава 4 бурильная колонна 80

- •Глава 5 технология промывки скважин и буровые растворы 97

- •Глава 6 осложнения в процессе бурения скважин 129

- •Глава 7 режим бурения 148

- •Глава 8 искривление скважин и бурение наклонных скважин 180

- •Глава 9 вскрытие и опробование продуктивных горизонтов (пластов) в процессе бурения скважин 197

- •Глава 10. Крепление скважин 201

- •Глава 11 освоение и испытание скважин 226

- •Глава 12 аварии в бурении 230

- •Глава 13 особенности бурения скважин на море 241

- •Введение

- •Глава 1 краткие сведения из общей и нефтепромысловой геологии

- •1.1. Основные понятия о строении и составе земной коры

- •1.2. Складкообразование и типы складок

- •1.3. Основные физико-механические свойства горных пород, влияющие на процесс их разрушения при строительстве скважин

- •1.4. Образование нефти и нефтяной залежи

- •1.5. Поиски, разведка и разработка месторождений

- •Глава 2 общие сведения о бурении скважин и оборудовании, применяемом для осуществления этого процесса

- •2.1. Понятие а буровой скважине, классификация и назначение скважин

- •2.2. Технологическая схема бурения скважин вращательным способом

- •2.3. Цикл строительства скважин. Баланс календарного времени и понятие о скорости бурения

- •2.4. Буровые установки глубокого бурения

- •2.5. Буровые вышки и оборудование для спуска и подъема бурильной колонны

- •2.6. Оборудование и инструмент для бурения скважин

- •2.7. Общие мероприятия по охране природы и окружающей среды при строительстве скважин

- •2.8. Схемы расположения наземных сооружений и оборудования

- •2.9. Подготовительные работы к бурению скважины

- •Глава 3 породоразрушающий инструмент

- •3.1. Назначение и классификация породоразрушающего инструмента

- •3.2. Лопастные долота для сплошного разбуривания забоя

- •3.3. Шарошечные долота для сплошного разбуривания забоя

- •3.4. Алмазные долота и долота, армированные синтетическими поликристаллическими алмазными вставками

- •3.5. Снаряды для колонкового бурения (керноприемные устройства) и бурильные головки к ним

- •3.6. Долота для специальных целей

- •3.7. Технико-экономические показатели работы долот. Выбор рациональных конструкций (типов) долот

- •Глава 4 бурильная колонна

- •4.1. Общие положения

- •4.2. Конструкция элементов бурильной колонны

- •4.3. Условия работы колонн бурильных труб

- •4.4. Комплектование и эксплуатация бурильной колонны

- •Глава 5 технология промывки скважин и буровые растворы

- •5.1. Общие положения

- •5.2. Буровые растворы на водной основе

- •5.3. Использование воды в качестве промывочной жидкости

- •5.4. Буровые растворы на нефтяной основе (рно)

- •5.5. Бурение скважин с очисткой забоя воздухом или газом. Аэрированные промывочные жидкости и пены

- •5.6. Оборудование для приготовления и очистки буровых растворов

- •5.7. Выбор типа бурового раствора

- •5.8. Формы организации глинохозяйства

- •Глава 6 осложнения в процессе бурения скважин

- •6.1. Общие положения

- •6.2. Осложнения, вызывающие нарушение целостности стенок скважины

- •6.3. Предупреждение и борьба с поглощениями бурового раствора

- •6.4. Предупреждение газовых, нефтяных и водяных проявлений и борьба с ними

- •6.5. Особенности проводки скважин в условиях сероводородной агрессии

- •6.6. Осложнения при бурении скважин в многолетнемерзлых породах

- •Глава 7 режим бурения

- •7.1. Общие положения

- •7.2. Влияние параметров режима бурения на количественные и качественные показатели бурения

- •7.3. Выбор способа бурения

- •7.4. Особенности режима бурения роторным способом

- •7.5. Особенности режима бурения турбинным способом

- •7.6. Особенности режима бурения винтовыми (объемными) забойными двигателями

- •7.7. Особенности режима бурения электробурами

- •7.8. Особенности режима бурения алмазными долотами

- •7.9. Контроль за параметрами режима бурения

- •7.10. Подача инструмента

- •Глава 8 искривление скважин и бурение наклонных скважин

- •8.1. Борьба с искривлением вертикальных скважин

- •8.2. Бурение наклонно-направленных скважин

- •8.3. Кустовое бурение скважин

- •8.4. Бурение многозабойных (многоствольных), горизонтально разветвленных и горизонтальных скважин

- •Глава 9 вскрытие и опробование продуктивных горизонтов (пластов) в процессе бурения скважин

- •9.1. Вскрытие продуктивных горизонтов (пластов)

- •9.2. Опробование и испытание продуктивных горизонтов (пластов) в процессе бурения

- •Глава 10. Крепление скважин

- •10.1. Общие положения

- •10.2. Конструкция скважин

- •10.3. Обсадные трубы

- •10.4. Устройства и приспособления для оснащения обсадных колонн

- •10.5. Спуск обсадной колонны в скважину

- •10.6. Цементирование скважин

- •10.7. Тампонажные материалы и оборудование для цементирования скважин

- •10.8. Подготовительные работы и процесс цементирования

- •10.9. Заключительные работы и проверка результатов цементирования

- •Глава 11 освоение и испытание скважин

- •11.1. Вскрытие продуктивных горизонтов (пластов) после спуска и цементирования эксплуатационной колонны

- •11.2. Освоение и испытание продуктивных горизонтов (пластов) после спуска и цементирования эксплуатационной колонны

- •Глава 12 аварии в бурении

- •12.1. Виды аварий, их причины и меры предупреждения

- •12.2. Ликвидация прихватов

- •12.4. Организация работ при аварии

- •Глава 13 особенности бурения скважин на море

- •13.1. Общие положения

- •13.2. Подводное устьевое оборудование

- •13.3. Некоторые особенности бурения морских нефтяных и газовых скважин

- •13.4. Обслуживание работ в море

- •Список литературы

Глава 8 искривление скважин и бурение наклонных скважин

8.1. Борьба с искривлением вертикальных скважин

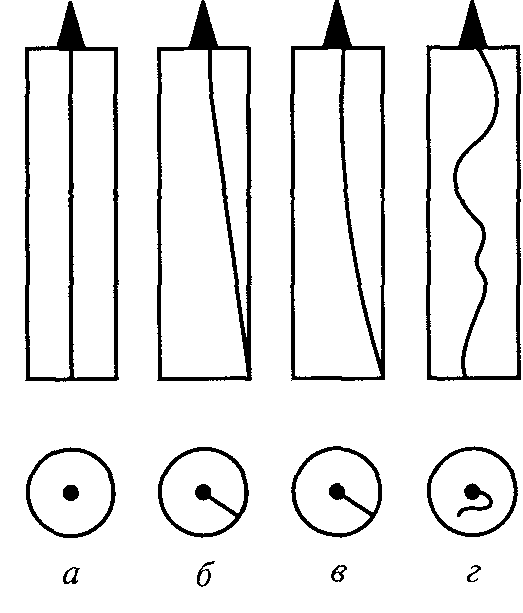

В процессе бурения возможны следующие направления ствола скважины (рис. 8.1):

строго вертикальное (см. рис. 8.1, а);

наклонное к вертикали (см. рис. 8.1, б);

плавно искривленное в одной плоскости (см. рис. 8.1, в).

имеющее ряд пространственных изгибов (см. рис. 8.1, г).

В первом случае скважину принято называть прямой или вертикальной, в остальных — наклонной.

Скважины бурят вертикальные и наклонные. В первом случае предпринимают меры для предупреждения искривления скважины, а во втором — целенаправленно бурят скважину с наклонным положением ее оси.

В процессе бурения ствол скважины по различным причинам самопроизвольно искривляется. Искривление скважины происходит из-за воздействия как природных, так и технико-технологических факторов.

К природным факторам относятся следущие: наклонное залегание горных пород, чередование пород различной твердости, их слоистость, трещиноватость, наличие каверн, плоскостей сдвигов, а также анизотропность пород, которая заключающаяся в том, что их свойства вдоль и поперек напластования не одинаковы.

К технико-технологическим факторам относятся: потеря прямолинейности нижней части бурильной колонны при создании осевой нагрузки на долото, его вращение, использование изогнутых труб, нерациональных компоновок низа бурильной колонны (КНБК).

Негоризонтальность стола ротора и нецентрированность вышки приводят к отклонению скважины от вертикали в начальный период ее бурения.

Искривление ствола скважины в любой точке характеризуется двумя элементами:

углом искривления — зенитным углом , который показывает отклонение оси скважины от вертикали;

азимутальным углом (азимутом скважины). Это угол между вертикальной плоскостью, в которой лежит ось искривленной скважины, и вертикальной плоскостью, проходящей через северный конец магнитной стрелки.

При постоянном азимуте скважина искривляется в одной плоскости, при переменном — происходит пространственное искривление ствола скважины.

Кривизной скважины называется приращение угла искривления на определенном криволинейном участке.

Отсутствие контроля и профилактических мероприятий часто приводит к искривлению скважины, значительному смещению забоя от устья. В искривленной скважине, особенно при резком изменении направления кривизны, затруднено нормальное выполнение буровых работ, происходит поломка

Рис. 8.1. Направление

стволов скважин:

а

— вертикальное;

б—

наклонное;

в

— искривленное

в одной плоскости;

г

— с

пространственными изгибами

инструмента,

значительно затруднены ловильные

работы. Спустить колонну обсадных труб

в такую скважину не всегда возможно в

связи с большим трением труб о стенки,

что приводит к образованию сальников

на колонне и недоброкачественному

цементированию.

Кривизна скважин нарушает правильную эксплуатацию нефтяного месторождения в результате смещения забоев, затрудняет геологические наблюдения, искажает представление о действительной мощности пластов, может быть причиной ошибки при назначении глубины остановки колонны и т. п.

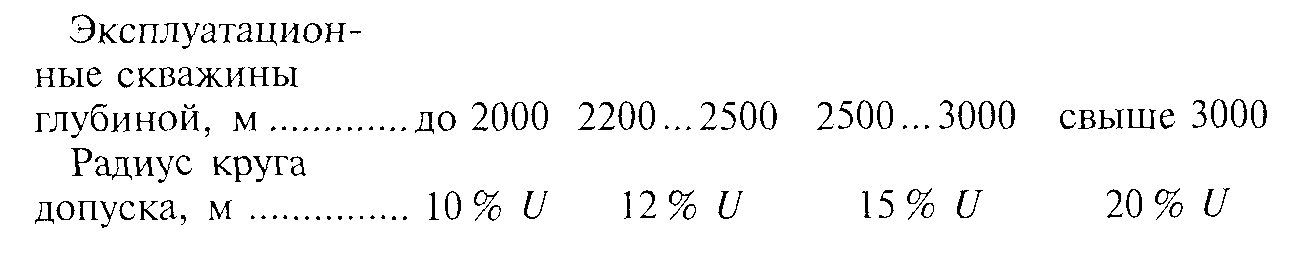

Вертикальной считается скважина, у которой устье и центр круга допуска лежат на вертикальной прямой, являющейся ее проектным профилем, а отклонение ствола скважины от вертикали не превышает радиус круга допуска при расстоянии между скважинами U > 2000 м:

Для разведочных скважин радиус круга допуска составляет 10% U.

Борьба с искривлением скважины начинается еще во время подготовительных работ к бурению. Необходимо проверить горизонтальность установки ротора, центрирование вышки, тщательно выверить центрирование и вертикальность направления, проверить прямолинейность бурильных труб и ведущей бурильной трубы.

В начальный период бурения необходимо удерживать верхнюю часть ведущей бурильной трубы от наклонов и сильного раскачивания. При дальнейшем бурении основными профилактическими мерами против самопроизвольного искривления скважины являются: соответствующая компоновка нижней части бурильной колонны и регулирование режима бурения в соответствии с характером пород и условиями их залегания. К элементам компоновок нижней части бурильной колонны для предупреждения искривления скважин относятся: калибраторы, центраторы, стабилизаторы, расширители, короткие УБТ (маховики).

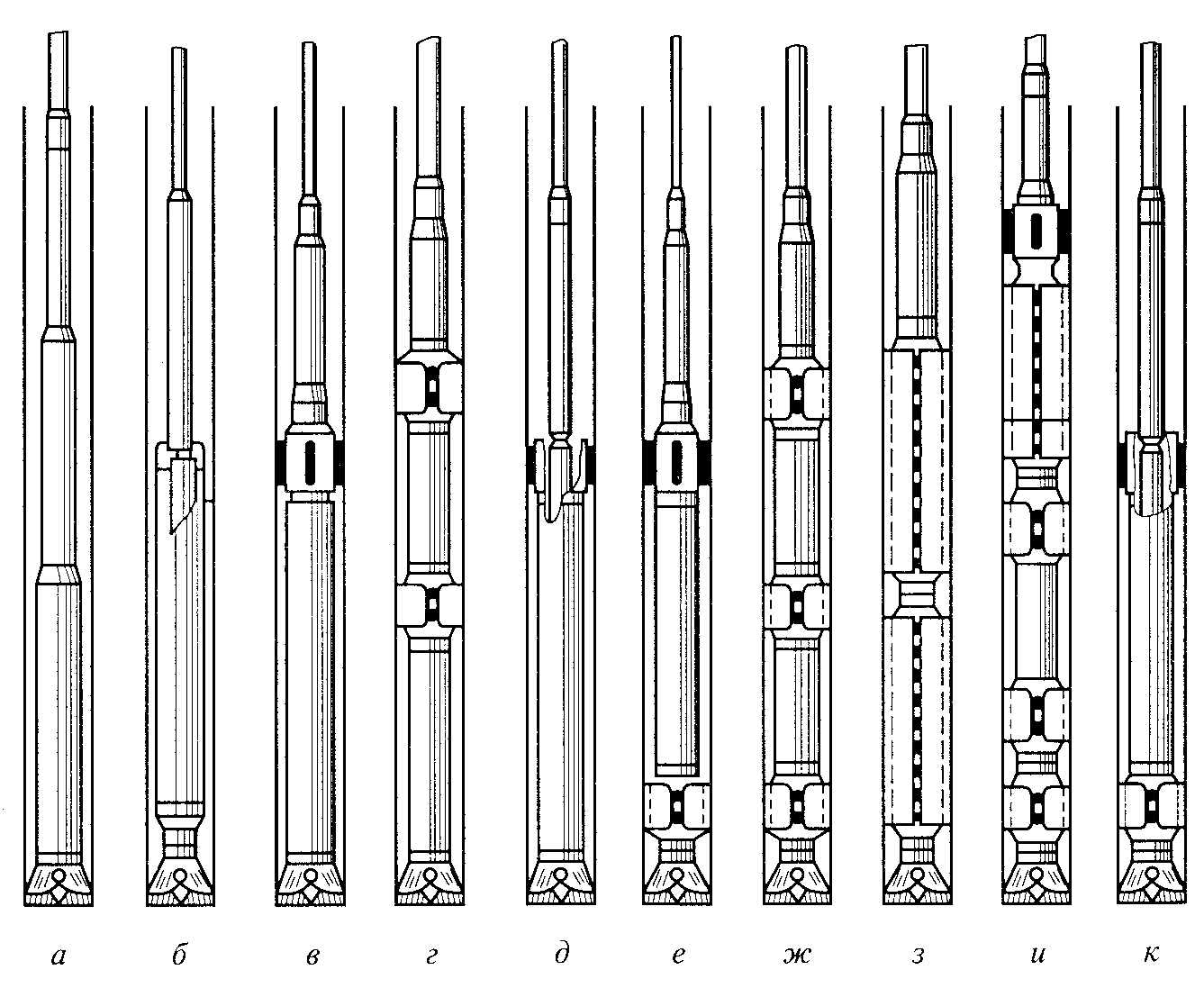

В практике буровых работ как в нашей стране, так и за рубежом для предотвращения искривления скважин используют КНБК, основанные на следующих принципах: отвеса (рис. 8.2, а, б); центрирования нижней части колонны бурильных труб (рис. 8.2, в, г); гироскопического эффекта вращающейся массы.

Типичная компоновка низа бурильной колонны, в которой использован принцип отвеса, основывается на создании наибольшей массы у долота. При этом осевая нагрузка должна быть такой, при которой нижняя часть компоновки не изгибается. Однако такие нагрузки, как правило, не обеспечивают эффективного разрушения пород. Обычно применяют осевые нагрузки, под воздействием которых нижняя часть колонны бурильных труб принимает форму пространственной спирали. Осевая нагрузка, при которой прямолинейная труба начнет изгибаться, называется критической нагрузкой первого порядка. Существуют нагрузки второго и более высоких порядков. В этом случае следует применять КНБК, основанные на центрировании нижней части бурильных труб. Существуют два типа таких компоновок: маятниковые (рис. 8.2, в — д) и жесткие (рис. 8.2, е — к). В маятниковых компоновках эффект достигается установкой центраторов на некотором расстоянии от долота. Различный эффект действия компоновки обусловлен установкой центратора на разных расстояниях от долота. Жесткие компоновки используют при бурении скважин с большими осевыми нагрузками. Предупреждение изгиба труб достигают установкой центраторов, стабилизаторов и наддолотного стабилизирующего устройства. Такие компоновки применяют в основном при бурении скважин роторным способом. При бурении забойными двигателями также используют жесткие компоновки, устанавливая центраторы над Долотом и двигателем.

Гироскопический эффект используют только при бурении с помощью турбобуров. В качестве гироскопа используют отрезок УБТ максимально возможного диаметра. Иногда между долотом и отрезком УБТ помещают калибратор-центратор. До начала бурения скважины буровая бригада должна быть ознакомлена с конструкцией КНБК, ее назначением и правилами эксплуатации. Выбранная компоновка нижней части бурильной колонны должна обеспечивать возможность бурения на оптимальных режимах с минимальной интенсивностью искривления.

Выбор технических средств для предупреждения искривления скважин нужно производить для конкретных геологических условий по интервалам бурения скважины. При этом необходимо учитывать следующее:

агрегаты реактивно-турбинного бурения (РТБ диаметром 920 мм и более) и роторно-турбинные буры (РТБ диаметром 760, 640, 590, 490 и 445 мм), сочетающие в себе сниженный центр тяжести, реактивное движение или роторное вращение системы, наиболее эффективны для вертикальной проводки верхних интервалов глубоких и сверхглубоких скважин больших диаметров (445 мм и более) в сложных геологических условиях, способствующих естественному искривлению скважин;

компоновку ступенчатого бурения, позволяющую одновременно проводить пилот-скважину долотами диаметром 295 мм и расширителями до диаметра 394 мм, необходимо применять для вертикальной проводки верхних интервалов глубоких скважин диаметром 394 мм в геологических разрезах, сложенных устойчивыми крутопадающими перемежающимися породами, способствующими естественному искривлению скважин;

бурение пилот-скважин и последующее расширение до номинального диаметра целесообразно в породах, не способствующих естественному искривлению скважин;

компоновки роторного бурения с повышенной жесткостью и сниженным к долоту центром тяжести за счет использования УБТ максимально возможного диаметра с центрирующими элементами или без них необходимо применять в мягких породах с пропла-стками твердых слоев, где отсутствует контакт калибрующих и центрирующих элементов со стенками скважины;

жесткие компоновки нижней части бурильной колонны с калибраторами, центраторами и стабилизаторами при различных способах бурения эффективны в устойчивых породах, в которых обеспечивается контакт опорных элементов компоновки со стенками скважины;

на устойчивость компоновки нижней части бурильной колонны большее влияние оказывает частота вращения, чем осевая нагрузка;

в порядке уменьшения интенсивности искривления скважин существующие долота распределяются следующим образом: лопастные одношарошечные, алмазные, трехшарошечные, многошарошечные.

В геолого-техническом наряде на проводку скважины приводятся типы применяемых компоновок нижней части бурильной колонны с указанием их элементов и размеров по интервалам бурения, а также режимы бурения в этих интервалах.

|

Рис. 8.2. Компоновка низа бурильной колонны для борьбы с искривлением скважин: |

а, б — компоновки низа с использованием принципа отвеса; в, г, д — с использованием маятникового эффекта; е — к — жесткие компоновки |

Компоновку нижней части бурильной колонны применяют непосредственно из-под кондуктора, башмака промежуточной колонны или с начала бурения долотами, диаметр которых соответствует диаметру компоновки. Необходимо иметь в виду, что при спуске компоновки в участок ствола скважины, пробуренной без ее применения, указанный интервал должен быть тщательно проработан. Спуск компоновки в такую скважину без проработки категорически запрещается во избежание ее заклинивания.

При каждом подъеме бурильного инструмента бурильщик должен осмотреть и замерить калибрующие и опорные элементы и результаты записать в буровой журнал. Износ калибраторов и центраторов допускается не более 2... 3 мм по диаметру. Допустимый износ квадратных УБТ 1,5...2 мм.

Компоновки с замененными элементами в необсаженной части ствола нужно спускать осторожно, не допуская посадок инструмента.

При возникновении даже небольших посадок инструмента следует приподнять его и зауженный интервал ствола проработать с жесткой компоновкой.

В процессе бурения необходимо замерять направление ствола скважины через определенные интервалы глубины (но не более 50 м).

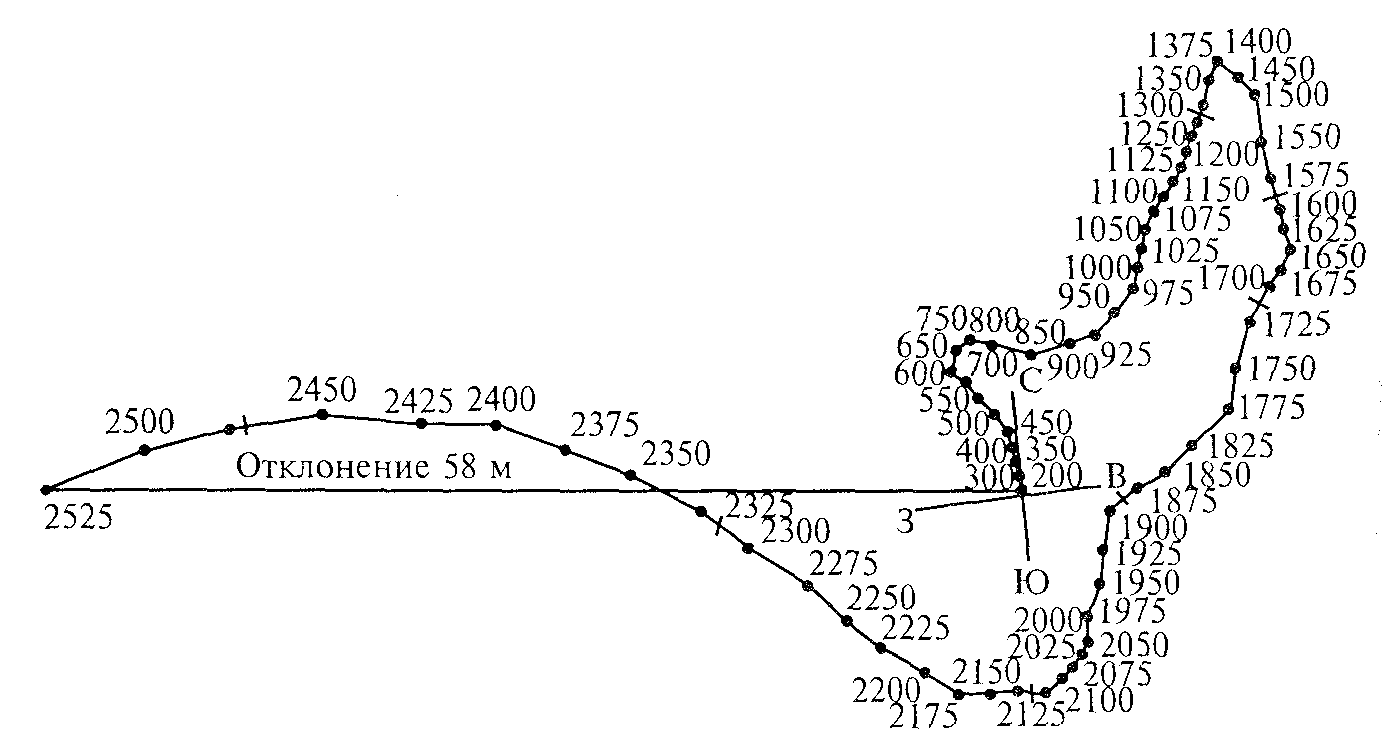

Для измерения искривления скважины применяют инклинометры. После окончания бурения скважины или через определенные интервалы проходки каротажная партия измеряет углы а и ф при помощи специальных приборов, называемых инклинометрами. Инклинометр замеряет углы наклона до 45... 50°. Результаты измерений инклинометром представляются в виде таблиц углов наклона а и азимута ф через 25 или 50 м глубины. Результаты измерений изображаются в виде графиков проекций ствола скважины на горизонтальную плоскость в различных масштабах (рис. 8.3). Эти графики называются инклинограммами. На них указываются направление магнитного меридиана, горизонтальный масштаб и общее отклонение. Кроме того, у каждой точки наносятся глубина и углы наклона.

В процессе бурения скважины искривление может иногда достигать такой величины, что дальнейшее углубление скважины становится или технически невозможным, или практически нецелесообразным. В этом случае возможны два варианта:

полная ликвидация скважины;

исправление искривленного ствола в той же скважине перебуриванием.

Исправление ствола скважины можно производить как турбинным, так и роторным способом. Чтобы исправить ствол скважины, прежде всего тщательно измеряют кривизну всей скважины выше места наибольшего перегиба и выбирают ближайший вертикальный участок ствола скважины против мягких пород. Ниже вертикального участка ставят цементный мост. После того как цемент достаточно затвердеет, спускают бурильную колонну и забуривают новый ствол скважины.

Рис. 8.3. Инклинограмма по скважине 927, Азербайджан 258

Для забуривания рекомендуется подбирать такой интервал, крепость пород которого ниже крепости цементного камня. Бурение начинают «с навеса», т.е. дают чрезвычайно медленную подачу, которая равно распределяется в течение нескольких часов и составляет не более 10... 12 см/ч.

В период забуривания необходимо постоянно следить за шламом. Как только уступ вырабатывается, т.е. в шламе больше не содержится цемент, долоту следует дать несколько увеличенную подачу (около 20 см/ч), продолжая следить за шламом. Если в шламе цемент не появляется, то осевую нагрузку постепенно увеличивают до нормальной. При забуривании ствола гидравлическими забойными двигателями используют обычное трехшарошечное долото.

Ствол скважины можно исправить и роторным способом. Порядок забуривания и режим бурения при этом аналогичны описанным выше.