- •Бурение нефтяных и газовых скважин

- •Глава 1 краткие сведения из общей и нефтепромысловой геологии 9

- •Глава 2 общие сведения о бурении скважин и оборудовании, применяемом для осуществления этого процесса 15

- •Глава 3 породоразрушающий инструмент 61

- •Глава 4 бурильная колонна 80

- •Глава 5 технология промывки скважин и буровые растворы 97

- •Глава 6 осложнения в процессе бурения скважин 129

- •Глава 7 режим бурения 148

- •Глава 8 искривление скважин и бурение наклонных скважин 180

- •Глава 9 вскрытие и опробование продуктивных горизонтов (пластов) в процессе бурения скважин 197

- •Глава 10. Крепление скважин 201

- •Глава 11 освоение и испытание скважин 226

- •Глава 12 аварии в бурении 230

- •Глава 13 особенности бурения скважин на море 241

- •Введение

- •Глава 1 краткие сведения из общей и нефтепромысловой геологии

- •1.1. Основные понятия о строении и составе земной коры

- •1.2. Складкообразование и типы складок

- •1.3. Основные физико-механические свойства горных пород, влияющие на процесс их разрушения при строительстве скважин

- •1.4. Образование нефти и нефтяной залежи

- •1.5. Поиски, разведка и разработка месторождений

- •Глава 2 общие сведения о бурении скважин и оборудовании, применяемом для осуществления этого процесса

- •2.1. Понятие а буровой скважине, классификация и назначение скважин

- •2.2. Технологическая схема бурения скважин вращательным способом

- •2.3. Цикл строительства скважин. Баланс календарного времени и понятие о скорости бурения

- •2.4. Буровые установки глубокого бурения

- •2.5. Буровые вышки и оборудование для спуска и подъема бурильной колонны

- •2.6. Оборудование и инструмент для бурения скважин

- •2.7. Общие мероприятия по охране природы и окружающей среды при строительстве скважин

- •2.8. Схемы расположения наземных сооружений и оборудования

- •2.9. Подготовительные работы к бурению скважины

- •Глава 3 породоразрушающий инструмент

- •3.1. Назначение и классификация породоразрушающего инструмента

- •3.2. Лопастные долота для сплошного разбуривания забоя

- •3.3. Шарошечные долота для сплошного разбуривания забоя

- •3.4. Алмазные долота и долота, армированные синтетическими поликристаллическими алмазными вставками

- •3.5. Снаряды для колонкового бурения (керноприемные устройства) и бурильные головки к ним

- •3.6. Долота для специальных целей

- •3.7. Технико-экономические показатели работы долот. Выбор рациональных конструкций (типов) долот

- •Глава 4 бурильная колонна

- •4.1. Общие положения

- •4.2. Конструкция элементов бурильной колонны

- •4.3. Условия работы колонн бурильных труб

- •4.4. Комплектование и эксплуатация бурильной колонны

- •Глава 5 технология промывки скважин и буровые растворы

- •5.1. Общие положения

- •5.2. Буровые растворы на водной основе

- •5.3. Использование воды в качестве промывочной жидкости

- •5.4. Буровые растворы на нефтяной основе (рно)

- •5.5. Бурение скважин с очисткой забоя воздухом или газом. Аэрированные промывочные жидкости и пены

- •5.6. Оборудование для приготовления и очистки буровых растворов

- •5.7. Выбор типа бурового раствора

- •5.8. Формы организации глинохозяйства

- •Глава 6 осложнения в процессе бурения скважин

- •6.1. Общие положения

- •6.2. Осложнения, вызывающие нарушение целостности стенок скважины

- •6.3. Предупреждение и борьба с поглощениями бурового раствора

- •6.4. Предупреждение газовых, нефтяных и водяных проявлений и борьба с ними

- •6.5. Особенности проводки скважин в условиях сероводородной агрессии

- •6.6. Осложнения при бурении скважин в многолетнемерзлых породах

- •Глава 7 режим бурения

- •7.1. Общие положения

- •7.2. Влияние параметров режима бурения на количественные и качественные показатели бурения

- •7.3. Выбор способа бурения

- •7.4. Особенности режима бурения роторным способом

- •7.5. Особенности режима бурения турбинным способом

- •7.6. Особенности режима бурения винтовыми (объемными) забойными двигателями

- •7.7. Особенности режима бурения электробурами

- •7.8. Особенности режима бурения алмазными долотами

- •7.9. Контроль за параметрами режима бурения

- •7.10. Подача инструмента

- •Глава 8 искривление скважин и бурение наклонных скважин

- •8.1. Борьба с искривлением вертикальных скважин

- •8.2. Бурение наклонно-направленных скважин

- •8.3. Кустовое бурение скважин

- •8.4. Бурение многозабойных (многоствольных), горизонтально разветвленных и горизонтальных скважин

- •Глава 9 вскрытие и опробование продуктивных горизонтов (пластов) в процессе бурения скважин

- •9.1. Вскрытие продуктивных горизонтов (пластов)

- •9.2. Опробование и испытание продуктивных горизонтов (пластов) в процессе бурения

- •Глава 10. Крепление скважин

- •10.1. Общие положения

- •10.2. Конструкция скважин

- •10.3. Обсадные трубы

- •10.4. Устройства и приспособления для оснащения обсадных колонн

- •10.5. Спуск обсадной колонны в скважину

- •10.6. Цементирование скважин

- •10.7. Тампонажные материалы и оборудование для цементирования скважин

- •10.8. Подготовительные работы и процесс цементирования

- •10.9. Заключительные работы и проверка результатов цементирования

- •Глава 11 освоение и испытание скважин

- •11.1. Вскрытие продуктивных горизонтов (пластов) после спуска и цементирования эксплуатационной колонны

- •11.2. Освоение и испытание продуктивных горизонтов (пластов) после спуска и цементирования эксплуатационной колонны

- •Глава 12 аварии в бурении

- •12.1. Виды аварий, их причины и меры предупреждения

- •12.2. Ликвидация прихватов

- •12.4. Организация работ при аварии

- •Глава 13 особенности бурения скважин на море

- •13.1. Общие положения

- •13.2. Подводное устьевое оборудование

- •13.3. Некоторые особенности бурения морских нефтяных и газовых скважин

- •13.4. Обслуживание работ в море

- •Список литературы

6.3. Предупреждение и борьба с поглощениями бурового раствора

Поглощение буровых растворов является одним из самых распространенных видов осложнений при бурении скважин. Ежегодные затраты времени на ликвидацию этого вида осложнений по стране и за рубежом составляют многие тысячи часов, несмотря на разработку и применение различных способов предупреждения и борьбы с поглощениями буровых и цементных растворов при бурении и креплении скважин.

Основные причины поглощения бурового раствора. Поглощение бурового раствора объясняется превышением давления столба жидкости в скважине над пластовым давлением (чем больше эта разность, тем интенсивнее поглощение) и характером объекта поглощения.

Факторы, влияющие на возникновение поглощений промывочной жидкости, можно разделить на две группы:

геологические факторы — тип поглощающего пласта, его мощность и глубина залегания, недостаточность сопротивления пород гидравлическому разрыву, величина пластового давления и характеристика пластовой жидкости, а также наличие других сопутствующих осложнений (обвалы, нефте-, газо- и водопроявления, переток пластовых вод и др.);

технологические факторы — количество и качество подаваемого в скважину бурового раствора, способ бурения, скорость проведения спускоподъемных операций и др. К этой группе относятся также такие факторы, как техническая оснащенность и организация процесса бурения.

Исследования зон поглощений. Данные о строении поглощающего пласта, его мощности и местоположении, интенсивности поглощения (водопроявления), величине и направлении перетоков могут быть получены различными методами исследований: гидродинамическими, геофизическими и с помощью отбора керна или шлама.

В зависимости от степени изученности разбуриваемого месторождения (или его части) применяют оперативный или детальный комплекс исследований.

Оперативный комплекс исследований включает в себя: определение границ поглощающего пласта (горизонта), его относительной приемистости и наличия перетоков жидкости по стволу скважины из одного пласта (горизонта) в другой (гидродинамические исследования); измерение фактического диаметра скважины в интервале поглощающего пласта (горизонта) с помощью каверномера; замер пластового давления глубинным манометром.

Детальные исследования включают в себя оперативный комплекс и промыслово-геофизические методы: гамма-каротаж, нейтронный гамма-каротаж и акустический каротаж.

Методы предупреждения и ликвидации поглощений. Среди существующих методов предупреждения и ликвидации осложнений в скважине при различной интенсивности поглощений или полном прекращении циркуляции бурового раствора выделяются следующие основные мероприятия: предупреждение осложнения путем снижения гидростатического и гидродинамического давлений на стенки скважины, изоляция поглощающего пласта от скважины закупоркой каналов поглощений специальными цементными растворами и пастами, бурение без выхода бурового раствора с последующим спуском обсадной колонны.

Мероприятия по снижению гидростатического и гидродинамического давления сводятся к обеспечению минимального избыточного давления на поглощающий пласт и предотвращению резких колебаний давления в стволе скважины.

Лучшим средством борьбы с поглощением бурового раствора является его предупреждение. Для предупреждения поглощений на основании многолетнего отечественного и зарубежного опыта разработаны следующие рекомендации:

регулировать свойства бурового раствора, прежде всего его плотность;

регулировать скорость спускоподъемных операций и других технологических операций, проводимых в скважине (скорость проработки, промежуточные промывки и др.);

определять оптимальный зазор между бурильными трубами и стенками скважины. За счет этого уменьшается перепад давления в затрубном пространстве и возможность сужения ствола скважин;

изменять конструкции скважины в целях избежания воздействия Утяжеленного раствора на необсаженную часть горных пород, склонных к гидроразрыву.

Различают три категории поглощений: малой интенсивности (До 10... 15 м3/ч), средней интенсивности (до 40...60 м3/ч) и высокоинтенсивные (более 60 м3/ч).

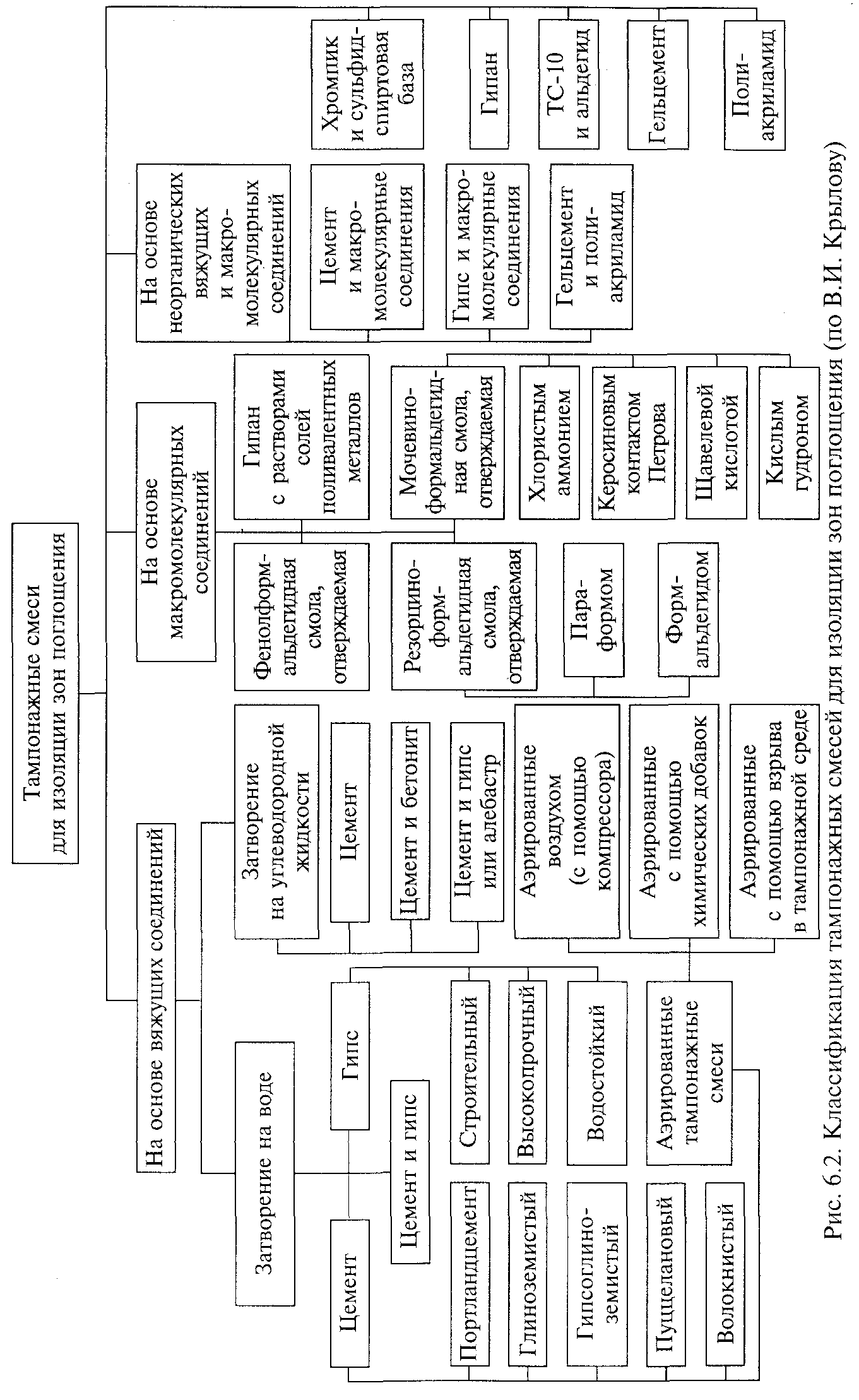

Рассмотрим методы ликвидации поглощений малой и средней интенсивности. Одним из видов закупорки поглощающих каналов является способ закачки в пласт структурированного тиксотропного раствора, создающего с течением времени в проводящих каналах поглощающего пласта жесткую структурированную сетку. Заливка поглощающего пласта специальными тампонажными смесями является наиболее распространенным способом ликвидации поглощений (рис. 6.2).

Тампонажные смеси должны быть в достаточной мере структурированными и иметь необходимое время схватывания и затвердения. Этим требованиям удовлетворяют гальцементные пасты (ГЦП), специальные растворы и быстросхватывающиеся смеси (БСС).

Гальцементами называются цементные пасты, приготовленные на глинистом растворе. Параметры ГЦП зависят от соотношения цемента и глинистого раствора. Для ее получения сухой тампонажный или глиноземистый цемент затворяют на заранее приготовленном растворе из бентонитовой глины.

Сроки схватывания цементных растворов регулируются добавками реагентов-ускорителей, в качестве которых наиболее широкое применение получили жидкое стекло, хлористый кальций и кальцинированная сода. Смеси цемента и других материалов, резко уменьшающих сроки схватывания раствора, закачиваемого в зоны поглощения, называются быстросхватывающимися смесями. Применяются и быстросхватывающиеся нефтецементные смеси, в состав которых входят цемент и дизельное топливо.

В каждом отдельном случае рецептуру ГЦП или БСС разрабатывает лаборатория. Время от момента затвердения до начала схватывания БСС должно быть рассчитано так, чтобы можно было успеть выполнить все операции от начала приготовления смеси до конца продавки ее в скважину. Гальцементные пасты и быстросхватывающиеся смеси можно закачивать в скважину через бурильные трубы. Конец бурильных труб следует устанавливать выше кровли поглощающего пласта (горизонта). Количество продавоч-ной жидкости принимается равным внутреннему объему опущенных бурильных труб, соответствующему их длине, за вычетом положения статического уровня и еще 50 м. Во избежание прихвата бурильных труб во время заливки их надо все время расхаживать.

Для борьбы с поглощениями промывочной жидкости широко применяют пакеры различных конструкций, которые герметизируют и разобщают затрубное пространство в целях:

предотвращения разбавления тампонирующих смесей;

возможности применения БСС с небольшими сроками схватывания;

задавливания тампонирующих смесей в поглощающие каналы;

определения места расположения пласта, поглощающего жидкость, методом последовательных опрессовок ствола скважины;

определения возможности замены воды глинистым, раствором (особенно при бурении на площадях с повышеннвш пластовым давлением) при создании различных перепадов давления на пласты, поглощающие жидкость.

Кроме того, если вскрыто несколько поглощающих пластов (горизонтов) на различных глубинах, применение пакера позволяет последовательно заливать цементный раствор снизу вверх без затраты времени на ожидание затвердения цемента (ОЗЦ). При этом предотвращается влияние поглощающих пластов (горизонтов) друг на друга. Пакеры, применяющиеся при изоляции зон поглощений промывочной жидкости, подразделяются на две группы: многократного и разового действия (разбуриваемые). Пакеры разового действия оставляются в скважине на время твердения цемента или его смеси и затем разбуриваются вместе с цементным мостом.

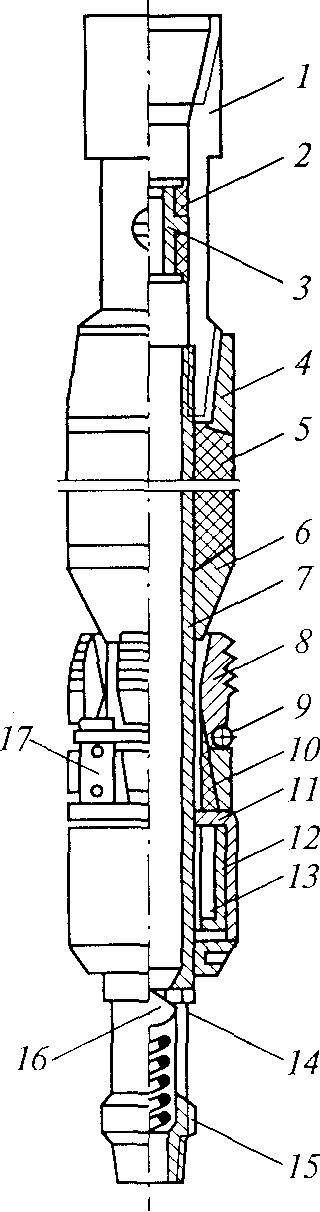

По принципу действия пакеры многократного действия делятся на гидравлико-механические, гидравлические и механические. Устройство и принцип действия пакеров гидравлико-механического действия рассмотрим на примере пакера конструкции ТатНИПИ ГМП-2 (рис. 6.3). Промывочные отверстия переводника 1 перед спуском пакера в скважину перекрываются поршнем 2, фиксируемым в нужном положении винтами. Вывод плашек в рабочее положение осуществляется давлением жидкости, а сжатие резинового элемента — массой колонны бурильных труб. Четыре плашки 8 насажены на общем кольце 9, которое опирается на четыре кулачка 17. Каждый кулачок крепится к плунжеру 77 двумя винтами. Плашка удерживается в транспортном положении двумя пружинами 10. Нижняя часть плунжера вставлена в цилиндр 12 и закреплена штифтами 13, которые предотвращают движение плунжера вверх при спуске пакера в скважину. Снизу в ствол пакера ввинчивается обратный клапан, предотвращающий обратное движение цементного раствора (смеси) после закачки его в зону поглощения под давлением. После спуска пакера в скважину до нужной глубины в бурильные трубы закачивается промывочная жидкость. Центральное отверстие клапана, создавая сопротивление движению жидкости, вызывает повышение давления в стволе пакера. Под действием давления штифты 13 срезаются, плунжер с плашками движется вверх. Конус отжимает плашки к стенам скважины и при посадке (подаче вниз) бурильных труб плашки окончательно заклинивают пакер, а резиновый элемент сжимается, разобщая зону поглощения от затрубного пространства. Цементный раствора (смесь) закачивают в пласт, поглощающий жидкость, а пакер извлекают на поверхность. При подъеме его конус освобождает плашки, которые пружиной возвращаются в транспортное положение.

Рис. 6.3. Гидравлический механический

пакер ГМП-2:

/ — переводник;

2

— поршень;

3

—

винт;

4

—

головка;

5 — резиновый

элемент;

6

— конус;

7 — ствол;

8

— плашка;

9

— кольцо;

10—

пружина;

// — плунжер;

12

— цилиндр;

13

—

штифт;

14

—

корпус клапана;

/5

— переводник; 16

—

шар;

17

— кулачок

В

случае высокоинтенсивного поглощения

возможно бурение без выхода бурового

раствора на поверхность. Оно целесообразно

в твердых породах (известняках, доломитах,

песчаниках и т.п.). После вскрытия всей

зоны поглощения бурение немедленно

прекращают. Далее проводят заливки ГЦП

или БСС до полной ликвидации поглощения.

При бурении без выхода промывочной

жидкости разбуриваемый шлам поднимается

с забоя и уходит в каналы поглощения

вместе с промывочной жидкостью. Во

избежание прихвата бурильной колонны

необходимо тщательно следить за стрелкой

индикатора массы. Экономически

целесообразно применять бурение без

выхода циркуляции только при использовании

воды в качестве промывочной жидкости.

Для ликвидации сильных поглощений

(более 200 м3/ч)

снижают их интенсивность путем намыва

в зону поглощения песка или шлама

выбуренной породы или забрасывания и

продавки инертных материалов (глины,

торфа, соломы и т. п.). Затем зону заливают

цементным раствором. После затвердевания

цемента скважину прорабатывают и

продолжают углубление.

Для ликвидации высокоинтенсивных поглощений бурового раствора, приуроченных к большим трещинам и кавернам, во ВНИИБТ были разработаны специальные перекрывающие устройства. Перекрывающее устройство представляет собой эластичную сетчатую оболочку (капроновую, нейлоновую, капроновый эластик, металлическую специального плетения и др.). Установленная в интервале поглощения сетчатая оболочка под действием закачиваемой тампонажной смеси с наполнителем расширяется и заполняет трещины и каверны. Расширение сетчатой оболочки происходит вследствие закупорки ее ячеек наполнителем, находящимся в тампонажной смеси. При твердении тампонажная смесь связывает оболочку с породой.

Известны и другие способы ликвидации высокоинтенсивных поглощений: спуск «летучки» (кассеты), замораживание зоны поглощения, изоляция зон поглощения с помощью взрыва и др. Но все они весьма трудоемки, не всегда дают положительный результат, поэтому применяются в буровой практике редко. Крайняя Мера борьбы с поглощением промывочной жидкости — спуск промежуточной обсадной колонны.